В минувшем году ушел из жизни историк литературы Борис Фрезинский. «Лехаим» публикует фрагменты книги Фрезинского «Мозаика еврейских судеб. ХХ век», вышедшей в издательстве «Книжники» в 2009 году.

Воспоминания Марселя Райх-Раницкого «Моя жизнь» , разошедшиеся в Германии, по сообщению радио «Свобода», в полутора миллионах экземпляров, начинаются с попытки национальной самоидентификации. Автор приводит давнюю беседу с Гюнтером Грассом, его лобовой вопрос: «Так кто же вы — поляк, немец или кто?» — и свой ответ, восхитивший собеседника: «Я наполовину поляк, наполовину немец и на все сто процентов еврей». Этой парадоксальной неаддитивностью процентного содержания самоидентификация вовсе не кончается — Райх-Раницкий продолжает: «Я никогда не был наполовину поляком, никогда наполовину немцем… Но никогда на всем протяжении моей жизни я не был целиком евреем, не являюсь им и сейчас». Прочитавшие его книгу могут посостязаться с автором в попытке ответить за него на вопрос Грасса, но вряд ли найдут ответ эффектный и одновременно точный.

Мемуары всегда располагают к разговору не столько о литературе, сколько об авторе, и они остаются самым популярным жанром — когда повествуют о захватывающих перипетиях жизни мемуариста или всего лишь — о встречах со знаменитостями. В книге Райх-Раницкого есть и то и другое, но три первые части — самые будоражащие, потому что нелегко найти другую сходную судьбу в ХХ веке (не фрагментарно, а воедино). Она, вопреки теории вероятностей, — цепь драматических (временами — трагических) событий, прерываемых перманентными чудесами, а рассказывает Райх-Раницкий о пережитом рационально, без надрыва, без пафоса и почти без горькой иронии.

Пять жизней Марселя Райх-Раницкого описаны в пяти частях его книги «Моя жизнь». Первая — 1920–1938-й. Он родился в польской провинции; мать была настолько страстной поклонницей германской культуры, что еврейская вера и польское слово остались вне его детства. В пору экономического кризиса разорившаяся семья Райх перебралась к родственникам в Германию, не имея немецкого гражданства. В 1938-м их всех депортировали назад, в Польшу. Вторая жизнь — самая тяжкая — 1938 –1944-й. Гетто, ведущее в Треблинку, гибель всех близких; в последний миг побег и несладкое чудо выживания. Третья — советская Польша, 1944 —1958-й. Немецкий язык дал работу (так возникла и вторая фамилия — Раницкий), затем выгнали отовсюду, и — очередное чудо — неожиданно открылась возможность заняться любимой немецкой литературой в польском издательстве. Четвертая — 1958 —1973-й. Бегство (снова удавшееся!) в ФРГ и попытка как-то у твердиться на литературно-критическом поприще. Наконец, пятая — с 1973-го. Обретение себя, широкая известность ведущего критика (газеты, журналы, книги, радио, телевидение), можно сказать: слава.

Неизменным и едва ли не главным предметом внутренних переживаний автора всю жизнь оставалась немецкая культура — литература, музыка, театр. Это возникло в детстве и не проходило — даже в гетто, где выстрелы не отменяли концерты, на которые писались рецензии, даже в малонадежном укрытии на окраине Варшавы, где они с женой просуществовали полтора года, — даже там выискивался в номерах гитлеровских газет литературный раздел. В этом смысле пример Райх-Раницкого — из редких. Он пишет, как в начале 1950-х годов польский поэт, которому Раницкий поклонялся, Юлиан Тувим (его мать тоже убили в гетто), мягко, но непреклонно ушел от какого-либо разговора с ним о немецкой литературе… По сути, вся книга Райх-Раницкого — гимн этой страсти, хотя фигуральное исполнение этого гимна долгое время звучало на столь мрачном фоне, что только редкая смесь инфантильности и решительности и чудо удачи в безнадежных положениях позволили автору не прерваться.

Рассказывая о первых берлинских впечатлениях (в 9 лет один приехал из Польши и остановился у состоятельного брата матери; «я — берлинец» — из наиболее точных его самоидентификаций), мемуарист говорит о бросившемся в глаза сочетании культуры и варварства немцев, и это впечатление лишь усиливалось последующими катаклизмами (1933 года ждать оставалось недолго). Но трезвое осознание грозящей гибели неизменно демпфировалось — жизнью в благополучном квартале (пусть и без какой-либо роскоши), среди благополучной публики, учебой в благополучной же гимназии, — словом, окружавший мир был социально дозированным, не разделявшим «крайностей» национал-социализма. Более того, когда положение немецких евреев стало немыслимым, Марсель Райх, как гражданин другого государства, продолжал учебу в гимназии имени Фихте и даже закончил ее в 1938-м. Самым горестным для него оставались не нацистские придирки учителей, не равнодушие гимназистов и даже не судьба евреев в Германии, а угрозы запретов — лишиться возможности посещать библиотеки, театры, концерты.

Формула жизни гимназиста Райха в гитлеровском рейхе: страх и счастье; счастье — от классических литературы, музыки, театра и страх — этого лишиться.

Понимание, что в рабочих районах Берлина и в провинции все было куда страшнее, пришло только потом, но и по гимназии имени Фихте послевоенной ностальгии не возникало. В описании Райх-Раницким состоявшейся под старость встречи с бывшими согимназистами ощущается легкая тень недоумения, горечи, иронии в адрес их толстокожести, хотя он вполне политкорректно старался напоминаниями об «окончательном решении еврейского вопроса» в Третьем рейхе настроение одноклассникам не портить.

Его юношеская закрытость (отчасти вынужденная) в литературно-музыкальной скорлупе напрочь лишила бы мемуары хоть какого-то фона берлинской жизни 1930-х годов, когда бы не рассказ о театральном Берлине. Информативный и сам по себе, он интересен для нас еще и аллюзиями на СССР, правда, не сталинского (не знаю случая в 1930 —1953 годах какой-либо публичной антисталинской демонстрации), а брежневского времени. Конечно, вожди Третьего рейха идеологически были не столь уперты, как наша геронтократия: не всегда выжигая фронду, они исходили из того, что если уж цензура ее пропустила, то зритель тем паче не заметит ничего. Тут-то и упивался спектаклем отдельно взятый умный и оппозиционный зритель…

Центральной темой музыкальных сюжетов книги Райх-Раницкого, пожалуй, является боготворимый им Вагнер, махровый антисемитизм которого, вызывая досаду автора, никак не сказывается на восторгах в адрес его музыки. Мемуарист не без удовольствия обнаруживает следы тайной любви к великому маэстро у политических антивагнерианцев (скажем, в случае с Куртом Вайлем, пылко обличавшим Вагнера и завещавшим положить партитуру «Тристана и Изольды» себе на гроб). Если для творцов литературы по-немецки у Райх-Раницкого не существует государственных границ, то в оценке музыки он исключительно берлинец (никак не венец, — скажем, имя Малера вообще не упоминается в «Моей жизни»).

Вообще же по итогам века Германию ХХ столетия, по Райх-Раницкому, символизируют Адольф Гитлер и Томас Манн…

После войны немецкая литература наконец-то стала для автора «Моей жизни» предметом профессиональной деятельности, и с современными ее творцами он знакомился не только по их книгам, но и лично. Сначала лишь с гэдээровскими: с лукавым Брехтом, не слишком понимающей свои книги Анной Зегерс или простодушным Фридрихом Вольфом. Это пока безвылазно сидел в Польше, а когда сбежал в ФРГ, все западные ограничения отпали. Повторюсь: для Райх-Раницкого немецкая литература — это всегда написанное по-немецки (наряду с Маннами и Брехтом — Кафка, Музиль, Рильке, Рот, Дюрренматт…). Литературные встречи автора — его беседы и споры — не раз превращались в дружбы, но в критической продукции Райх-Раницкого меткий анализ исключал пустую комплиментарность и самую возможность неискренности; он, что называется, всегда строг, но справедлив.

Писательские портреты, представленные в книге «Моя жизнь» на основе описания этих встреч и долгих бесед, подчас ироничны (общее правило, сформулированное посмеивающимся критиком: о чем ни спрашивай писателя, он будет говорить только о себе). Главы и сюжеты, посвященные «Группе 47», поэтам Ингеборг Бахман и Эриху Кестнеру, прозаикам Генриху Беллю и Максу Фришу, романисту и эссеисту Элиасу Канетти, философу и критику Теодору Адорно, — чтение содержательное и живое.

Ну а что же «на 50% поляк»?

Спешно депортированный в 1938 году в Польшу Марсель Райх смог вывезти с собой единственный капитал — немецкий язык, и делать ему с этим капиталом оказалось нечего, жить пришлось на иждивении брата-дантиста. Детские воспоминания к тому времени давно стерлись, и даже изъяснялся по-польски он поначалу с трудом.

Оккупировав Польшу, гитлеровцы в отношении ее огромного по численности еврейского населения могли творить что хотели, и Марсель Райх немецкое варварство увидел воочию. Однако даже это не ох ладило его пылкой любви к немецкой культуре. Что же касается отношения к Польше, то оно определялось не польской культурой. Конечно, он любил Шопена и за 20 лет (1938–1958) смог оценить польскую поэзию — в книге «Моя жизнь» с пониманием и любовью говорится о значении Тувима, упоминается и Броневский. Первый же польский офицер в составе Красной армии, с которым столкнулся 24-летний и выглядевший на все пятьдесят Марсель Райх, — был старший лейтенант Станислав Ежи Лец, чьи стихи и блистательные афоризмы он по достоинству оценил. Но польская культура никак не потеснила немецкую, и отношение к Польше определялось главным образом пережитым за время войны.

С приходом немцев польская молодежь принялась азартно охотиться на евреев — поначалу их сразу передавали гитлеровцам, но быстро поняли, что ту т есть чем поживиться, и только уже до нитки обобранные лишались всех шансов уцелеть…

Когда неубитых евреев загнали в Варшавское гетто, знание немецкого Марселю Райху пригодилось: он вел всю корреспонденцию юденрата с оккупантами (продолжалось это до мужественного самоубийства старосты юденрата Адама Чернякова, когда немцы попытались ликвидировать гетто его руками).

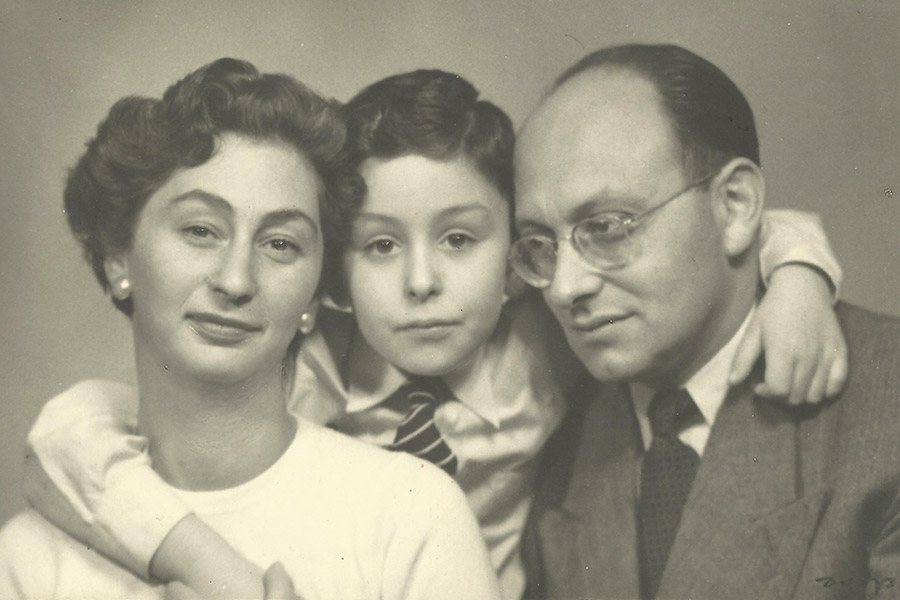

Безысходность этих страниц книги «Моя жизнь» просветляется разве что рассказами о высокопрофессиональных музыкальных концертах в гетто (при перманентных запретах: сначала на польскую, затем на немецкую музыку, а когда остались Мендельсон и Оффенбах, запретили их тоже — теперь тайком собирались слушать пластинки). И конечно — историей любви, которая не выбирает внешних условий и которую герой мемуаров пронес через всю жизнь, — может быть, это из самых редких чудес, случившихся в его жизни.

Следующим чудом был удавшийся побег, когда молодоженов уже ждали тесно набитые вагоны в Треблинку. Опасная цепочка сомнительных людей вывела на странную чету, жившую на краю города: наборщик и алкоголик Болек и жена его Геня. Днем прятались, а ночью работали на своих спасителей — тысячи набитых ими сигарет обеспечивали хозяина выпивкой. Был своего рода кураж в рассуждениях вечно пьяного Болека: «Самый могучий человек в Европе, Адольф Гитлер, решил, что эти двое должны умереть. Ну, а я, маленький наборщик из Варшавы, решил: они должны жить. Посмотрим, чья возьмет». Взяла его. Когда пришла Красная армия и вместе с ней пора прощаться, Болек сказал фразу, запомнившуюся его «жильцам» навсегда: «Прощу вас, не говорите никому, что вы были у нас. Уж я-то знаю этот народ. Они нам никогда не простят, что мы спасли двух евреев». Для описания тревожной полуторалетней жизни у Болека автор достойно ограничился употреблением слов одного цвета: сострадание, доброта, сочувствие.

С изгнанием из Польши гитлеровцев польские страницы жизни мемуариста не закрылись, они переворачивались еще 14 лет — третью жизнь. Война продолжалась, и единственные люди, к которым освобожденные узники могли прислониться, — пришедшее с красноармейцами Войско польское, а единственным уцелевшим капиталом, который мог пригодиться, был все тот же немецкий язык. Так началась нереализованная попытка работы военного контрпропагандиста, потом военного цензора, потом одновременная служба в ГБ и в МИДе (в 28 лет Райх, ставший Раницким, уже служил консулом в Лондоне). Путь к литературной критике был непростым, он лежал через арест 1950 года (Польша, как и СССР, боролась с «космополитизмом»), изгнание со службы и внутреннее прощание со сталинским коммунизмом.

14 августа 2002 года полуподвальный материал «Известий» проинформировал читателей, что именно эта, третья, жизнь Марселя Райх-Раницкого стала сейчас предметом политического «скандала» в Германии. Не берусь говорить о состоятельности компромата, охотно подброшенного польскими спецслужбами и раскрученного немецкими умельцами-журналистами (судя по заинтересованной в фактах корреспонденции «Известий», он очень сомнителен). Но то, что не России судить о подобных вещах, в данном случае неотрывных от конкретных обстоятельств Марселя Райха в Польше осени 1944 года, очевидно. Миллионы наших поныне засекреченных стукачей продолжают ощущать себя идущими вместе патриотами отечества. Их прежние и нынешние работодатели упоенно правят страной. А потому сенсационный заголовок пропрезидентских «Известий»: «Немецкий критик руководил одной из структур польской госбезопасности», мягко говоря, фальшив; он свидетельствует всего лишь о неизменно двойном российском этическом стандарте.

Что же до берлинского скандала, то через две недели после описанных «Известиями» разоблачений — 28 августа 2002 года, в день рождения своего великого поэта, Германия присудила Марселю Райх-Раницкому высшую литературную награду — премию имени Гете (в свое время ею был увенчан Томас Манн). «Известиям» об этой награде бывшему сотруднику польской ГБ сообщать почему-то не захотелось…

Уже после того, как эти заметки напечатал питерский журнал «Новая русская книга», мне пришлось услышать диаметрально противоположные отзывы о Райх-Раницком — от восторгов до негодования. Не берусь судить, поскольку знаком только с его мемуарами. Прочел их с захватывающим интересом, но желание написать о книге Райх-Раницкого возникло, лишь когда на глаза мне попалась описанная здесь статья «Известий». Надо ли говорить, что именно пассаж об этой статье редактор журнала из моих заметок изъял…

Мозаика еврейских судеб. ХХ век

Мозаика еврейских судеб. ХХ век