Твой холщовый подол, шерстяной чулок,

как ничей ребенок, когтит репейник.

На суровую нитку пространство впрок

зашивает дождем — и прощай Коперник.

И. Бродский.

«Полонез: вариация» (1981)

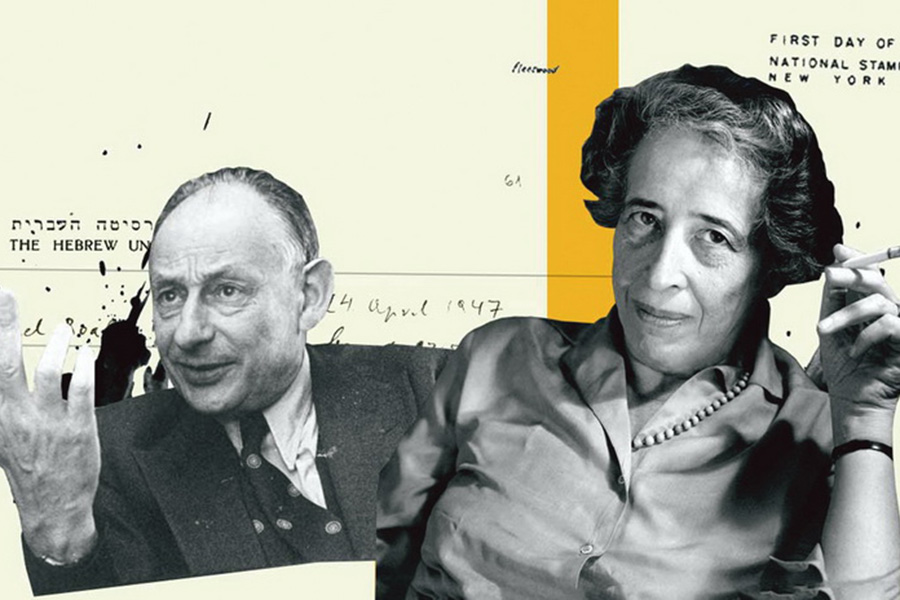

В 1951 году в книге «Происхождение тоталитаризма» Ханна Арендт — немецкая еврейка, американский философ, «международная авантюристка», как назвал ее один российский автор, — подвела итоги первой половины XX столетия: «Две мировые войны на протяжении одного поколения, разделенные сплошной цепью локальных войн и революций, не давшие победителю передышку, а побежденным — мирный договор, завершились ожиданием третьей мировой — между двумя уцелевшими мировыми державами».

Человечество разделилось на поверивших, что все возможно, если умело манипулировать массами, и на убедившихся в собственном бессилии.

На фоне бессмысленного отчаяния и столь же бессмысленной надежды Ханна пыталась посмотреть истории в глаза, понять ее «возмутительные факты». Почему «еврейский вопрос», незначительный в масштабах мировой политики, стал катализатором войны и был окончательно решен на «фабриках смерти»? Что означает противоречие между циничным «реализмом» тоталитарных движений и их презрением к реальности? Трудность состояла в странном смешении добра со злом: без империалистической «экспансии ради экспансии» мир не стал бы единым, без буржуазного стремления к «власти ради власти» не возросла бы безмерно мощь человека. И только на последней своей стадии тоталитаризм предстал как абсолютное, чистое зло, не зависимое ни от каких мотивов, не сводимое ни к каким интересам. Если бы не это, люди устремлялись бы в бездну, сами того не замечая, не успев разглядеть «поистине радикальную природу зла».

Заканчивается книга Арендт мрачным пророчеством: тоталитаризм вновь возникнет там, где достойные человека способы облегчения бремени не будут найдены.

Искушение террором и диктатурой может стать неизбежностью. Об этом Арендт написала в книге «О революции» (1963).

Некогда будущее предсказывали астрологи, наблюдая звездное небо, но, когда Французская революция выпустила на сцену толпы голодных санкюлотов, эволюция планет уступила место движению пищи в организме. Необходимость поддержания жизни легла в основу вновь найденных законов истории.

В народных массах увидели образ сверхъестественного тела, движимого «общей волей». Отсюда возникла «органическая метафора», сравнение террора с «родовыми схватками революции». И правда, Маркс в «Критике Готской программы» говорил о неизбежности недостатков «в первой фазе коммунистического общества, в том его виде, как оно выходит после долгих мук родов из капиталистического общества». В сентябре 1917 года Ленин процитировал эти слова в работе «Государство и революция». Знал ли Маркс, внук трирского раввина, о «муках родов Мессии», ожидающих человечество в конце времен (Шабат, 118а; Сангедрин, 98б)? История умалчивает.

Мы родились в спокойные времена и верили, что история закончилась, прошлого больше нет, а настоящему нет конца. Когда же поток истории вновь вышел на поверхность, подхватил нас и понес незнамо куда, мы вспомнили спор мудрецов Талмуда о том, есть ли созвездие у Израиля, и утешились рассказом о дочери рабби Акивы.

Предсказали халдеи‑звездочеты, что она умрет в свадебную ночь от змеиного укуса, но в ту ночь девушка воткнула булавку в трещину стены и попала змее в глаз. Наутро рабби Акива спросил: «Что ты сделала, дочь моя? Какое доброе дело совершила?» И та ответила: «Вчера на закате пришел нищий, начал кричать у ворот, но все были заняты трапезой и не услышали. Встала я, взяла еду, что ты дал мне, и отдала нищему». Тогда истолковал рабби Акива стих из Мишлей (10:2): «“Милостыня освобождает от смерти”: не только от безвременной смерти, но и от смерти вообще» (Шабат, 156б).

Мы догадываемся, что «смерть вообще» наступит после воскресения из мертвых, ей будут предшествовать «муки родов Мессии», а от «безвременной смерти» добрые дела не спасут, как не спасли они рабби Акиву, которому римский палач железным гребнем содрал мясо с костей.

О суде и о смерти сказала Ханна Арендт в книге «Человек в темные времена» (1955). Заглавие она взяла из стихотворения Бертольда Брехта «К потомкам» (1934–1938). «Действительно, я живу в темные времена», — писал Брехт. Он писал «поверх» поэмы Маяковского «Во весь голос» и в традиции «Памятника» Горация, но просил у потомков совсем немного: «Когда человек будет человеку помощником, подумайте о нас со снисхождением».

Гоббс, положивший в основу своей философии латинскую фразу «человек человеку волк», вряд ли мог предвидеть такую тьму, какая настала во времена Брехта. Ханна Арендт понимала под тьмой не только зверства и бедствия, о которых кричал поэт, но и замалчивание зверств, нежелание оскорбить чувства обывателя, бессмысленную тривиальность речи.

И все же в темные времена она смогла разглядеть «неверный, мерцающий, часто слабый свет, исходящий от трудов и жизни каких‑то мужчин и женщин». И предупредила: «Глаза, подобные нашим, привыкшие к темноте, вряд ли смогут различить, был ли это свет свечи или сияние солнца». Кажется, и здесь скрыт намек на Мишлей (6:23): «Ибо заповедь — свеча и Тора — свет…» А также на платоновский миф о пещере: вышедшие из нее будут ослеплены светом.

Среди мужчин и женщин, которым посвящены главы книги «Человек в темные времена», Роза Люксембург занимает особое место. Свет, от нее исходивший, не соответствовал ее исторической роли. Она была, по словам Ханны Арендт, маргинальной фигурой, не сравнимой с Троцким, Каутским, Лениным или Жоресом. Успех не сопутствовал ей ни в жизни, ни в смерти, ни после смерти. Смерть ее была не просто безвременной, но ужасной. Ей пытались размозжить голову прикладом, но оглушили, затем застрелили и сбросили тело в канал.

Известны слова Александры Коллонтай: «Разбрызгать драгоценный мозг Розы Люксембург по мостовой… Какое преступление!» Иосиф Бродский через 70 лет после убийства отозвался стихами: «Канал, в котором утопили Розу / Л., как погашенную папиросу, / практически почти зарос. / С тех пор осыпалось так много роз, / что нелегко ошеломить туриста» («Ландсвер‑канал, Берлин», 1989).

Люксембург принадлежала к небольшому кругу польских революционеров, происходивших из ассимилированных еврейских семей. Культурная почва этих людей была немецкой, а политическая культура — русской. Как и Ленин, Роза видела в войне страшную бойню. Но выгоду для революции от войны принять не могла. К тому же она полагала, что большевики ошиблись в средствах: путь к спасению лежит через широчайшую демократию, а не через террор.

Ленин простил ей эти расхождения, но не простили его преемники. Короткий период восторга и скорби сменился эпохой забвения. Разве что в романе Платонова «Чевенгур» Роза шла первым разрядом для влюбленного в нее странствующего рыцаря: «Роза Люксембург, Революция, затем конь».

«Чевенгур» Ханна Арендт скорее всего не читала и потому задала риторический вопрос: «Не случилось ли так, что неудача ее усилий и непризнание ее заслуг связаны с печальным провалом революции в нашем столетии?»

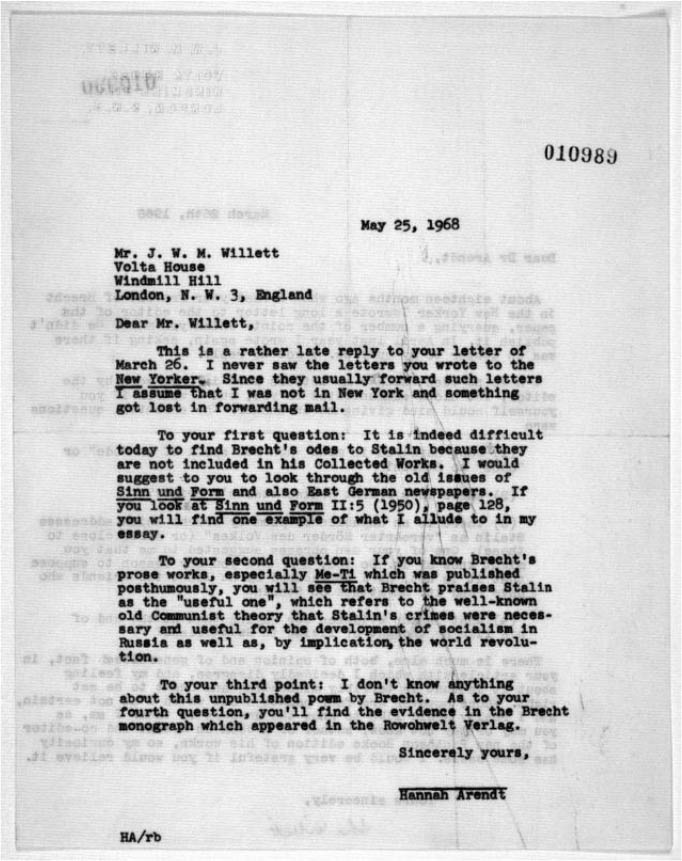

В сравнении с Розой Брехт родился под счастливой звездой. Он ушел в изгнание на другой день после поджога рейхстага, в Америке предстал перед комиссией по расследованию «неамериканской деятельности», но тут же улетел в Цюрих. В западной зоне оккупации ему не удалось обосноваться, а Восточный Берлин принял его с распростертыми объятиями. Здесь в последние годы жизни он написал оду Сталину и одобрил сталинские репрессии. Впрочем, с точки зрения Ханны, грехи Брехта начались еще до войны и происходили из его «доктринерской и часто нелепой приверженности к коммунистической идеологии».

В 1935–1936 годах нацисты, победив голод и безработицу, обрушились не на рабочих, а на евреев. Реальность не совпадала с учением классиков марксизма, коммунисты предпочитали ее не видеть, а Брехт не отклонялся от партийной линии, хотя в партии не состоял.

Но он был поэтом, и его понимание простиралось дальше его доктрины. Как‑то раз в Америке он оказался в гостях у троцкиста в разгар московских процессов. Разговор зашел о невиновности подсудимых. После долгого молчания Брехт сказал: «Чем более они невиновны, тем более достойны смерти». Возмущенный хозяин выгнал его на улицу, не поняв скрытый смысл фразы. А смысл был такой: они достойны смерти как раз потому, что не виновны в заговоре против Сталина. Им следовало быть виновными и свергнуть вождя! «Боюсь, Брехт мог вздохнуть свободно, оказавшись на улице, — счастье не покинуло его», — замечает Ханна.

Поэт сумел понять логику революции, не понятую историками: тот, кто, движимый сочувствием к униженным и угнетенным, пытается изменить мир, не может себе позволить быть добрым. Мало того, ему надлежит стать злым! Борясь с подлостью, он должен быть готов на любую подлость.

В 1930 году, когда Сталин на XVI съезде ВКП(б) доложил о ликвидации правого и левого уклонов, Брехт написал пьесу «Мероприятие». По сюжету четверо коммунистов убивают своего товарища. Его убивают потому, что он — лучший из них, потому что его доброта мешает революции. Убивают невинных, добрых, гуманных, возмущенных несправедливостью, спешащих на помощь.

Увы, поэзия сама загнала себя в ловушку! Во «Втором трехгрошовом финале» главный герой поет: «Сначала — пожрать, а мораль — потом».

В начале XX столетия талантливые поэты издевались над буржуазной моралью, шокировали обывателя, разоблачали лицемерие. А позже, когда тоталитаризм пришел к власти и отправил буржуазную мораль на свалку, они неожиданно и огорчительно для себя столкнулись с банальностью зла. Зло перестало нуждаться в талантах и предпочло иметь дело с посредственностями.

Кто знает, на какой стороне истории оказалась бы Ханна Арендт, не родись она еврейкой.

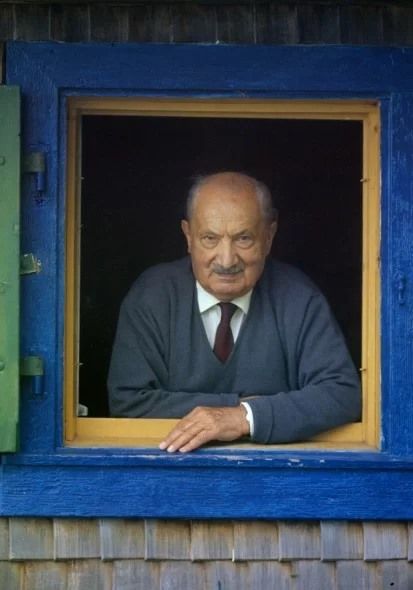

В 1925 году она познакомилась с Мартином Хайдеггером, восходящей звездой немецкой философии. Он написал ей, студентке первого курса: «Дорогая фройляйн Арендт! Сегодня вечером мне непременно нужно зайти к Вам…»

За этим последовали стихи и неистовые признания в любви: «Дорогая Ханна! Нечто демоническое охватило меня. Тихая молитва твоих милых рук и твой сияющий лоб оберегли от него благодаря женскому просветлению. Ничего подобного со мной никогда не случалось» .

С ним случилось: в 1933 году он стал ректором Фрайбургского университета и вступил в национал‑социалистическую немецкую рабочую партию.

Зимой 1932/1933 года он написал раздраженное письмо: «Дорогая Ханна! Слухи, беспокоящие тебя, это клевета, которая всецело совпадает с прочим опытом, каким мне пришлось обогатиться за последние годы… То, что я будто бы не здороваюсь с евреями, настолько гнусная сплетня, что я впредь буду помнить ее. Чтобы прояснить, как я отношусь к евреям, приведу следующие факты…» Нам эти факты неинтересны.

В 1950‑м Ханна вновь подружилась с Мартином. Это была дружба с открытыми глазами. 25 сентября 1969 года Ханна записала в Нью‑Йорке для Баварского радио речь по поводу 80‑летия Хайдеггера и послала эту речь Мартину в письме.

Она рассказала о профессиональной болезни философов, об их приверженности тираническому образу правления: «… Платон и Хайдеггер, когда они ввязываются в человеческие дела, ищут убежища у тиранов и фюреров. <…> Ибо склонность к тираническому можно теоретически обнаружить почти у всех великих мыслителей…»

К этому их толкает страх перед смехом. Платон в «Государстве» хотел запретил смеяться гражданам, по крайней мере сословию стражей. Он знал, что «мышление, если оно собирается нести на рынок свою продукцию, не способно защититься от смеха других людей. И это, помимо прочего, видимо, побудило его в уже довольно солидном возрасте трижды совершить поездку в Сицилию, чтобы при помощи уроков математики, которая представлялась ему необходимой в качестве введения в философию, помочь сиракузскому тирану выйти из затруднительного положения». Комизма ситуации Платон не заметил.

Мы не знаем, заметил ли Хайдеггер комизм своих похождений в нацистской Германии и после. Но Ханна поняла их именно так. В 1953 году она записала в своем «Философском дневнике»:

Хайдеггер гордо заявляет: «Люди говорят, что Хайдеггер — лис». Вот правдивая история о лисе Хайдеггере. Жил‑был лис, который был так обделен хитростью, что не только постоянно попадал в ловушку, но даже разучился отличать ловушку от не‑ловушки. <…> Наконец он выстроил себе в качестве лисьей норы ловушку, забрался в нее и стал выдавать ее за нормальный дом. <…> Пожелай кто‑нибудь навестить его в норе, где он жил, приходилось попасть в его ловушку. А из нее каждый мог выбраться, разумеется, кроме него самого. Просто она была вырыта буквально по его фигуре. Но живущий в ловушке лис гордо заявлял: смотрите, многие попадают в мою ловушку, я стал лучшим из лисов. И в этом была доля истины: никто не знает сущность ловушек лучше, чем тот, кто всю жизнь сидит в ловушке.

О рабби Меире рассказывали, что он знал 300 притч о лисах, а остались только три. От Ханны осталась только одна — и ту нам нелегко понять, ведь мы лишены интеллекта тех, кто был до нас.

Она хотела проткнуть зло булавкой и выставить на всеобщее обозрение, но зрелище оказалось публике не по зубам. Разве что заучилась и истрепалась ее фраза о банальности зла, но зло как прежде банально. Разве что бесславно умер марксизм, но марксистское доктринерство живо.

Пример тому — Джудит Батлер, популярный американский философ, еврейка, родственники которой погибли в Холокосте. Она назвала ХАМАС и «Хизбаллу» левыми прогрессивными социальными движениями, частью всемирной левой. Очевидно, Батлер не читала «Происхождение тоталитаризма», а если читала, то не поняла.

Как нам не хватает Ханны! Где теперь ее острый ум, ее немецкая ученость, ее страсть к парадоксам, ее свобода от догм? Там же, где предсказания троянской царевны Кассандры, которым никто не верил, потому что она обманула Аполлона, подарившего ей пророческий дар. Какого бога обманула Ханна?

Мы прощаемся с ней, и она уходит туда, куда мы не можем за ней последовать, — в бессмертие. И словно прощанием с Ханной звучит латинский стих в романе Умберто Эко «Имя розы»: «Прежним именем роза жива, мы лишь именем голым владеем».

Тоталитарное общество Ханны Арендт

Прожигающий разум Ханны Арендт