Миллион раз повторены слова Адорно о том, что после Аушвица нельзя писать стихи. Нельзя беседовать так, как до Аушвица, так глядеть в глаза, так жить. И однако живем, один другому улыбаемся, болтаем, Катастрофа ушла в прошлое, как Потоп, как Атлантида под воду. Через 75 лет разговор об Аушвице вызывает реакцию, в общем, неприязненную, раздражение на неблаговоспитанного человека, в который раз лезущего с набившей оскомину бестактностью. Тем более у нас, в России. У вас сколько, шесть миллионов? А мы за то же время остались без тридцати, а то и всех сорока – погибших на фронте, в тылу, от голода, от ран. У вас половина народа? И мы лишились половины – если считать революцию, гражданскую войну, коллективизацию, террор. И наша половина числом раз в двадцать больше вашей. И ничего, не поднимаем шума, пишем стихи, веселимся как умеем.

А действительно, почему не сравнить? Только потому, что там шло истребление намеренное и объявленное? И по признаку расы? И именно евреев с их библейской и послебиблейской историей? Это, согласитесь, второстепенно, детали. Гибель, она и в Африке гибель. А чем она сопровождается, это эмоциональный фон и сила изложения фактов. Так что погибли, жаль, но что делать? И ваши, и наши – пусть земля им будет пухом, вечная память, все там будем. Но мы пока – живем и не хотим загонять свою жизнь под беспросветную тучу их страданий.

Выхода три. Отослать память об этом в историю – по возможности, подальше: в войну с Наполеоном, в средневековую чуму, в разрушение Иерусалима. Второй – принять это как необсуждаемую сторону национального предопределения. Такая вот судьба у нашего народа: татаро-монгольское иго, сорокалетнее блуждание в пустыне. Она больше всякой личной судьбы, с ней не поспоришь, и трагедии ХХ столетия стоят в ряду всего остального. А третий – пересмотреть случившееся, подать его как принадлежность ушедшей эпохи. Ей, мол, Аушвиц, ГУЛаг, изничтожение людей на уровне насекомых были свойственны так же, как нашему времени Интернет и отпуска на турецких пляжах. А при таком положении вещей свободное дело – допустить все что угодно. Например, что выжившим бывало потяжелее, чем истребленным.

«Пересмотр времени» сейчас предмет многих культурно-исторических выкладок. Обстановка меняется, мы видим в отдаляющейся перспективе то, что, как нам кажется, было незаметно участникам, свидетелям. Зато от нашего понимания уходит то, от чего зависело, будут они жить или погибнут: их слова и поступки. Те и другие, так или иначе сопоставленные с подсказкой совести. Нам они – материал для осмысления сделанных ими шагов. Им – возможность или невозможность ощущать себя человеком до момента гибели, которую слово и поступок приближали или отдаляли.

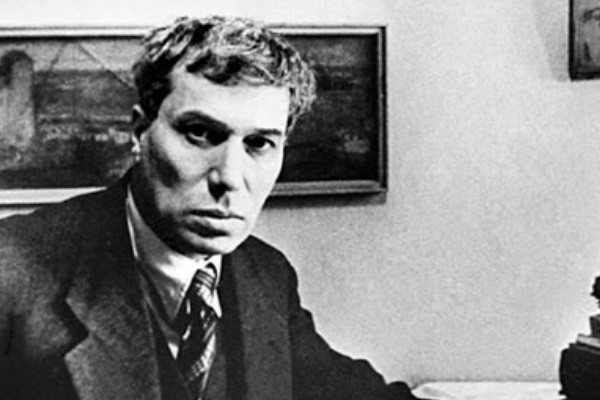

Современного осмысления порядочно, к примеру, в книге «Борис Пастернак» молодого Дмитрия Быкова . Так как книга обладает очевидными достоинствами, то на ней привлекательнее, чем на ходульных телевизионных заявлениях, продемонстрировать, как ради пересмотра можно пренебречь человечностью. Так что это не рецензия, это полдюжины сносок к полдюжине фраз, определяющих центральные концепции.

Пастернак был редкостно органичным и гармоничным существом, ему шло то, что другого пятнало бы. Объективно влюбленность в революцию и

20 лет веры в советский режим приносили политическую и практическую выгоду. Гордиться тут нечем. Но и оправдываться – при его цельности и искренности – не требовалось. Однако автор книги решает представить его позицию как тяжелое испытание и заслугу. Для чего ему приходится идти на немыслимые логические выкрутасы и утверждать прямые нелепости.

Жене Пастернака, пишет он, «не повезло в общественном мнении точно так же, как и советской власти». То есть советской власти, с учетом всех этих превращенных ею в пыль миллионов, могло и «повезти» в общественном мнении, правильно я понимаю?

Вождь «прекратил идеологическую кампанию, явив все ту же иррациональную мудрость и либеральность». Это кто: шекспировский принц Гарри или Иосиф Джугашвили?

Те, кто требовал в газетах расстрела Зиновьева и Каменева, «верили в мягкость будущего приговора: надеялись на помилование, как в случае с Промпартией». Как это, замена промпартийцам смертного приговора на 10 лет каторги – помилование?

«Отказ от сотрудничества с государством представлялся Пастернаку предательством. Любопытно, что Мандельштам в это время тоже говорил о традициях революционной интеллигенции, понимая их ровно противоположным образом: “… Мы умрем, как пехотинцы, Но не прославим Ни хищи, ни поденщины, ни лжи” … И чье положение трагичней – не ответишь».

Как так? «Сотрудничество» – и «мы умрем», и ведь умер, именно не прославив, – и непонятно, что трагичней? Полноте.

То же и сравнения с Ахматовой. Ахматовой «доставалось», «по ней пришелся удар сталинского постановления» – формулировки, скажем так, мягкие. Зато Пастернака «в апреле 1932 года чуть не отлучили от литературы вообще». «У Ахматовой не было переделкинской дачи и московской квартиры [это точно: у нее было место в тюремной очереди] – но не было у нее и переводческой каторги [формулировка, так скажем, художественная], от которой у Пастернака в сорок пятом отнялась правая рука». Пастернака жальче.

«Путь, избранный Пастернаком, охраняет от самого страшного – от гордыни; и оказывается по-своему не менее жертвенным, чем мандельштамовский». Да нет, есть вещи пострашней гордыни – когда на допросе бьют по гениталиям, мочатся в лицо.

«… обоим пришлось расплачиваться». По-разному, правда?

Судя по тому, что автор понимает куда более глубокие и тонкие вещи, он понимает и то, что все это не что иное, как неприличная демагогия. Что понятию «согласие с временем» – временем убийства людей – могут найти должное имя только те, кого убивали, а не писатели в мягком кресле. Что принимая тогдашнюю установку на «симфонию с государством», мы даем индульгенцию себе сегодняшним. Что, хотя «сотрудничество» – существительное среднего рода и «страдание» – среднего, «жизнь» – женского, 3-го склонения, и «смерть» – женского, 3го, это разные слова. Если половина народа погибла, половина – нет, то одна не равна другой, и у нас есть объективные причины относиться к ним неодинаково.

Одинаково не получается. Народ не «население», которое может быть побольше численностью и поменьше. Народ сакрален, сакрально все, что с ним происходит. Этим и объясняется еврейское умение сохранять страдания народа живыми.

(Опубликовано в газете «Еврейское слово», №295)

Стихи после Аушвица

Инстинкт продолжения рода