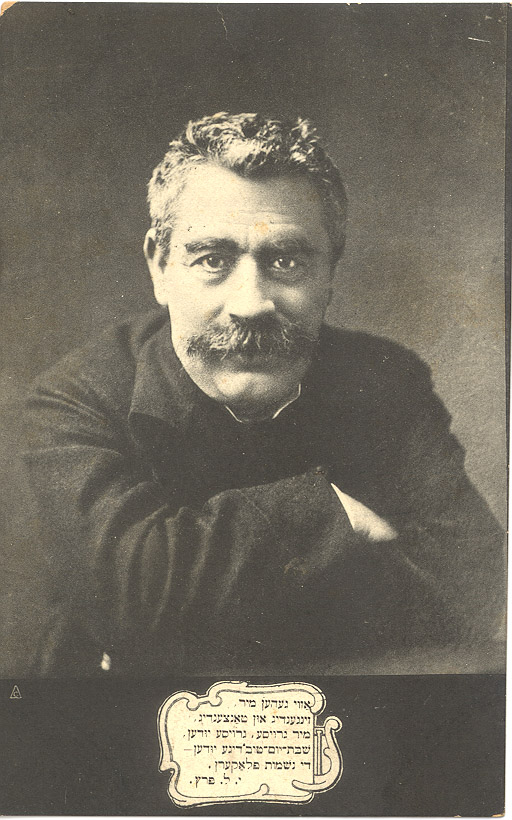

105 лет назад умер Ицхок-Лейбуш Перец

«Штилер, штилер, — данкен вил эр» (в переводе буквально: «Тише, тише, — благодарить хочет он») — это были последние строки, написанные И.-Л. Перецом в третий день Хол а-моэд Песах Тав Рейш Айн ” Хей (1915 г.), прежде чем карандаш выскользнул из его руки, и, неожиданно для всех, навсегда перестало биться сердце. Тысячи евреев Варшавы пришли проводить писателя в последний путь; некрологи, напечатанные в еврейских газетах и журналах, соседствовали со скупыми, из-за цензурных ограничений, сообщениями о беженцах из сметенной войной еврейской черты оседлости, что еще более усиливало предчувствие «конца эпохи» и надвигающихся переломных событий. Статья, помещенная в газете «Новый Восход», начиналась словами: «Умер Перец… Эти два слова кажутся совершенно несовместимыми, невероятными. Перец, вечно юный, неустанно мятущийся, неустанно напряженный в своем безудержном порыве вперед, и смерть… Перец был не только большим художником, центральной фигурой нашей изящной литературы — он был живой символ наших исканий, победы его неугомонного духа были нашей победой, этапы его творчества — этапы самосознания еврейской интеллигенции за последние три-четыре десятилетия» («Новый Восход», Петроград, 1915, № 12–13).

Еще при жизни писателя литературные критики признавали, что он «открыл перед еврейской литературой новые источники мысли и вдохновения, сблизившие ее со всей европейской литературой», подразумевая при этом новые стилевые течения, которые осваивала национальная культура рубежа веков. Менделе Мойхер-Сфорим, Шолом-Алейхем, Перец — таков триумвират прозаиков, представлявший к началу XX века важнейшие достижения новой еврейской литературы, в которую каждый из них вошел со своими героями, своими темами, своим стилем. Менделе Мойхер-Сфорим (Шолом-Яков Абрамович, 1836–1917 гг.) стал известен еще в 60-е годы XIX века; автор романов и повестей, он говорил о себе как о бытописателе еврейской черты. В 80–90-е годы Шолом-Алейхем (Шолом Рабинович, 1859–1916 гг.) стал неподражаемым мастером литературных монологов, передававших наивно-простодушный язык его героев и философскую глубину их суждений о мире.

В отличие от Менделе из Кабцанска и Шолом-Алейхема из Касриловки, Перец не нуждался ни в своеобразной литературной маске или образе, ни в особом псевдониме. В своих сочинениях он оставался таким, каким был: секуляризованным евреем, городским жителем, живущим в нескольких культурах и способным критически взглянуть на составляющие их основы. Как и многие писатели его поколения, И.-Л. Перец начал с творчества на иврите; своим литературным дебютом считал опубликованное в 1876 году в журнале «Ха-шахар» лирическое стихотворение «Ли омрим» («Мне говорят»). Уже через год он вместе с поэтом Г.-И. Лихтенфельдом издал небольшой сборник, в который вошли их стихотворения и рассказы на иврите. Однако затем Перец счел эту книгу неудачной и почти десять лет не решался публиковать свои произведения ни на иврите, ни на идише. В 1888 году, когда ему было уже 36 лет, он предложил Шолом-Алейхему, издавшему тогда первый ежегодник «Ди идише фолькс-библиотек», свою ироническую балладу «Мониш», названную по имени ее главного героя, одаренного юноши-«илуя», поражавшего познаниями Торы и Талмуда, а также красотой своего голоса, возносившего молитвы Всевышнему. С ним обитатели местечка связывали самые вдохновенные надежды и упования, однако темные силы, сами Самоэл и Лилит, прослышав из рассказа испуганного бесенка о его великом благочестии, придумали план искушения. И вот в патриархальное местечко неожиданно приехали представители цивилизации — подрядчики и заводчики, начавшие строить фабрику и торговать невиданными прежде товарами. Один из них привез красавицу дочь Мари, ее голос и звуки фортепиано смутили душу Мониша, и он отправился ночью на свидание с ней в пустынные развалины старого дома на окраине. Там, в заколдованном месте, Мониш признается в своей любви к красавице, которая требует взамен самой дорогой клятвы до тех пор, пока тот не называет имени Бога — и в этот миг герой повержен: земля раскалывается, он попадает в ад, а Самоэл и Лилит, хохоча, торжествуют. Шолом-Алейхем не сразу принял эту поэму, поскольку в то время ее проблематика показалась ему далекой от тем, интересных читателю из народа. И.-Л. Перецу пришлось отстаивать свое право писать о том, что волнует просвещенного читателя, об интересе к проблемам психологии. «Вы пишете для массы, которая говорит на жаргоне, а я — для себя, для своего удовольствия», — замечал он в письме к Шолом-Алейхему.

Поэма стала своеобразной прелюдией к целому ряду произведений, в которых отразился его интерес к миру мистики и народной фантазии. Перец стал одним из первых литераторов, вышедших за утилитарные рамки, отводившиеся тогда литературе на языке идиш, считая, что следует писать не только для просвещения народа, но и для красоты, для передачи тонких душевных переживаний. Чутко прислушиваясь к общим тенденциям и идеям времени, И.-Л. Перец принял и пересмотрел за свою жизнь несколько идейных и эстетических программ. Его идейные искания — это движение от просветительских воззрений Гаскалы к позитивизму, а затем, после разочарования в социалистических доктринах, он обратился к национальным культурным ценностям, подчеркивая гуманистическое значение всего корпуса традиционных текстов и вдохновляющую силу богатств фольклорных источников. В художественном творчестве он прошел путь от описательного жанра натуралистического очерка («Картины провинциальных путешествий», 1891 г.), развивая затем социальную тематику в многочисленных рассказах 90-х годов, в совокупности которых создал своеобразную «эпитафию» штетлу, он писал о кризисе еврейского местечка, о банкротстве его лидеров (рассказы «Бонця-молчальник», «Омраченная суббота», «Штраймл» и другие); позднее, пережив идейный и личный кризис 1896–1899 годов, писатель уходит от изображения культуры штетла как культуры нищеты и сосредоточивает свое внимание на духовном богатстве и гармонии народной веры. В своих художественных поисках И.-Л. Перец обращается к эстетике неоромантизма, воссозданной в цикле стилизованных «хасидских» рассказов (символично, что именно в начале XX века были опубликованы две его знаменитые серии рассказов на идише, «Хасидиш» («Хасидские рассказы», 1900 г.) и «Фолксштимлехе гешихтн» («Народные предания», 1904–1909 гг.), в которые вошли такие блестящие произведения, как «Меж двух скал», «Если не выше», «Чубук ребе», «За понюшку табака» и другие). Эти же рассказы он публиковал и в собственном переводе на иврит; уже после его смерти они были собраны вместе в сборнике «Ми-пи ха-ам» («Из уст народа», 1918 г.). Рассказчиков из его «неохасидских» монологов объединяла не только историческая стилизация, укорененность в народной культуре, но и наличие гармоничного сознания, присущего традиционному еврейскому миру, позволявшему его носителям не терять ощущения цельности своего «Я» и смысла жизни. Взамен обличительной сатиры И.-Л. Перец представил читателю светлые поэтические стороны народного сознания и жизни. Появлению этих рассказов предшествовали серьезное изучение и многолетняя кропотливая работа по сбору фольклорных памятников, к которой писатель сумел привлечь значительное число своих читателей и единомышленников. Однако, воспроизводя определенные аспекты классической хасидской сказки, привлекая пословицы и поговорки, Перец неизменно соблюдал критическую дистанцию, используя иронию и приемы пародирования. В отличие от традиции восхваления, присущей легендарному повествованию, он изображал сцены внутреннего конфликта или сложного психологического выбора, что можно проследить в более чем двадцати его стилизованных рассказов. Чуткие к его слову современники воспринимали их как отражение своих собственных духовных поисков и устремлений. Массовая читательская аудитория не всегда могла уловить принципиальные изменения в идейных воззрениях и художественной стилистике писателя. Характерно, что на его вечере в петербургском Еврейском литературном обществе в 1908 году публика просила его прочесть известные рассказы социальной тематики: «Штраймл» или «Бонця-швайг», но Перец, к удивлению собравшихся, стал читать сказки.

В 1908–1912 гг. Перец уделяет большое внимание публицистике, темами его статей и выступлений стали проблемы идейной полемики и культурной жизни; среди важнейших работ следует назвать статью «Чего не хватает нашей литературе» и текст его речи на Черновицкой конференции 1908 года, в которой, пытаясь найти компромисс в «споре о языке», он назвал идиш «народным языком», а древнееврейский «языком национальным».

В последнее десятилетие своего творчества И.-Л. Перец обращается к технике и стилистике символизма, что наиболее ярко проявилось в его драматургических сочинениях на идише и иврите 1905–1914 гг. В драмах «Золотая цепь», «Ночь на старом рынке», «На покаянной цепи» вновь, но уже на новом идейном и художественном уровне, зазвучали романтико-символические мотивы его первой поэмы на языке идиш «Мониш». В центре этих сложных символистских драм оказывался конфликт между верой и безверием, культурой и цивилизацией, личностью и коллективом, мессианскими упованиями и современными идеологиями. При жизни Переца театральные постановки его пьес обычно считались неудачными, чему были объективные причины не только в самой сложности их структуры, но и в уровне развития еврейского театра. Их сценическая судьба в 20–30-е годы XX века была более удачной, пьесы ставились всеми наиболее значительными еврейскими театральными коллективами Европы и Америки, а роли, исполненные Э.-Р. Каминской, М. Шварцем, С. Михоэлсом и Б. Зускиным, стали примерами высшего актерского мастерства.

В последние годы своей жизни Перец работал над оставшейся незавершенной книгой воспоминаний «Майне зихройнес» (1913–1914 гг.), в основе которой, помимо автобиографических деталей, лежали его размышления об истоках «внутреннего конфликта» между рассудительностью ума и эмоциональной жизнью сердца.

В январском номере журнала «Ди юд велт» (1915 г.) был помещен небольшой рассказ «Неила» в Аду», который стал его последним опубликованным при жизни произведением. Характерно, что многие его детали, мотивы и образы вызывают в памяти целый ряд других известных творений И.-Л. Переца. Как и в знаменитом рассказе «Бонця-молчальник», повествование начинается со сцены суда души после смерти; как в поэме «Мониш», известие о благочестивых жителях местечка заставляет служителей Ада хитростью заполучить к себе кантора, чей несравненный голос способен так глубоко очищать души слушателей, наполняя их истинным раскаянием, что на Небесах вычеркиваются их прегрешения. Еще при жизни кантор узнал от ребе из Апта, что потерял свой голос из-за дьявольского колдовства, и решил сам поскорее отомстить силам зла, а потому утопился и, как положено самоубийцам, попал в Ад. Там он снова обрел голос и его пение Кадиша из «Неила» и молитвы «Шмоней-Эсре» очистило души грешников, они обрели крылья и улетели в раскрытые врата Рая, оставив в Аду бьющихся в судорогах чертей и… самого кантора. «Как и при жизни, он всех довел до раскаяния, только сам покаяться как следует не сумел», — толкует нам эту историю рассказчик, не забыв добавить, что затем Ад вновь наполнился грешниками, в то время как его последнее замечание обретает пародирующий смысл: «Теперь, говорят, там еще возводят пристройки».

Представления об особой мистической силе мелодии и преображающей магии голоса служили основой целого ряда произведений Переца, перекликаясь с его важнейшей темой — ролью мессианских упований в жизни народа. Его последнее творение говорило о судьбе обладателя особого дара, возвышающего людские души, приносящего освобождение другим, но остающегося в плену собственной судьбы; оно говорило о судьбе таланта, о судьбе художника. В статье «В дни шивы» (1915 г.) Баал-Махшовес вспоминал о своей встрече с писателем в октябре 1914 года: «С наступлением войны Перец как-то сразу умолк… Мне не нравилась эта печать «молчания… на лице Переца, переживавшего, без сомнения, большие муки, хотя бы от одного того, что у него не было ни одного органа печати, ни единого способа реагировать на новейшую еврейскую мартирологию. Я инстинктивно чувствовал, что в этот год войны Перец более всего нуждается в тщательном уходе и крайне внимательном отношении к его слабому сердцу… Тем не менее, смерть его поразила меня, как дикая случайность… От живого Переца остались книги, а у тех, которые были ему близки в жизни, остался образ вечного томления больного ребенка, который еще недавно так чудесно играл на струнах человеческих сердец».

(Опубликовано в газете «Еврейское слово», № 2)

Мы родом из Штетла

Еврейская культура и интеллектуалы