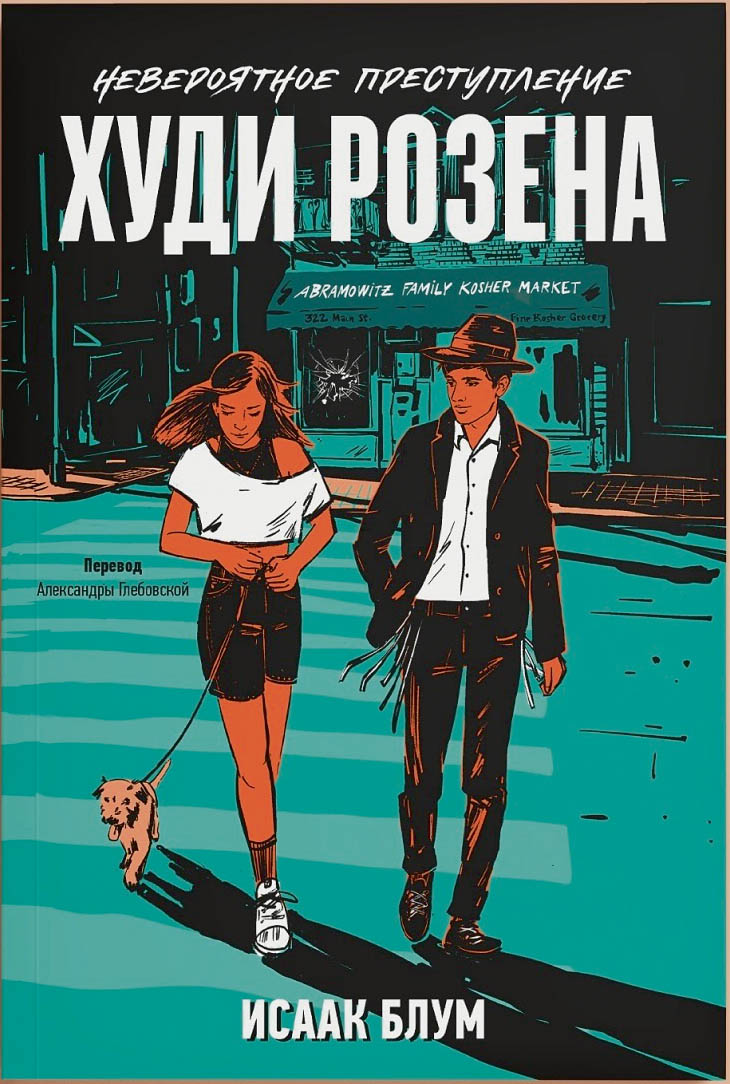

Исаак Блум

Невероятное преступление Худи Розена

Перевод с английского Александры Глебовской. М.: Альпина паблишер, 2024. — 256 с.

Скорее всего, американский прозаик Исаак Блум, о личности которого, увы, из этой книги нам ничего не суждено узнать, рассказал в своей повести отчасти о собственном опыте. Книгу Блум посвятил своим родителям: это усиливает впечатление, что в рассказанной истории наличествует автобиографическая составляющая. Во всяком случае жизнь ортодоксальных евреев в Америке, особенности этой среды вплоть до бытовых деталей и речевых характеристик автор знает так подробно, как можно знать, только лишь будучи ее частью.

С другой стороны, повесть адресована прежде всего «внешней» аудитории, которая знать не знает, как там живут в своих закрытых сообществах эти странные чужаки, и какие обыкновения определяют их жизнь, и как они видят живущих рядом иноверцев, и как себя во всем этом чувствуют.

К слову, сами члены закрытых сообществ, как показывает автор, тоже имеют весьма приблизительные представления о том, как живут люди за пределами их круга: «…кто их знает, нееврейских девушек, — размышляет главный герой, — может, они все время танцуют для своих собак». Автор, рассказывающий о том, что для ортодоксов самоочевидно, стремится сделать их жизнь хотя бы немного понятнее читателям‑неевреям: хоть насколько‑то уменьшить напряжение чуждости и ощущение границы, разделяющей человеческие миры, — столь же иррациональные, сколь неустраняемые вполне.

И если такая цель действительно ставилась, она достигнута. Блум показывает, например, как выглядят занятия для еврейских мальчиков по Алахе, что и как там обсуждается, каково расписание в ешиве, каковы там предписания и запреты. Так, студентам ешивы «вообще не положено глядеть на нееврейских девушек» и даже на еврейских, если те вдруг одеты неподобающим образом. Разговаривать с девушками тем более нельзя. Мобильный телефон ортодоксам положен только кнопочный — никаких смартфонов. Зато ортодоксальный быт литваков в ряде случаев свободнее, чем у хасидов, например можно не носить пейсы: «В некоторых вещах, — говорит ешиботник, герой Блума, — у нас есть свобода выбора». Словом, в повести этой сильна этнографическая составляющая, рассказанная заинтересованным собеседником как бы на равных.

Через своего героя Блум позволяет внешнему, непосвященному читателю увидеть родную для него жизнь как норму, быт и рутину, как воздух, которым дышишь каждый день и в котором может быть легко, спокойно и уютно.

В русском издании благородной просветительской цели поспособствовала и переводчица, снабдившая текст множеством примечаний, которые поясняют происходящее: кто такие ортодоксы всех существующих в иудаизме течений, что такое ешива, Алаха, пейсы, кошерная пища и бар мицва, чем отличаются гой и гойка от шейгеца и шиксы, к кому уважительно обращаются «ребе»… То, что совсем ничего не знающему читателю придется постоянно нырять в примечания, не беда: история Блума не станет от этого менее захватывающей и менее общечеловеческой.

Блум, кем бы он ни был, крепкий беллетрист. Он выстроил свою историю так, что она удерживает читательское внимание до конца. Но Блум еще и умный беллетрист, понимающий сложность человеческого существования и не упрощающий ее. Как уже заведомо понимает читатель, однозначного хэппи‑энда здесь не будет.

История главного героя — того самого Худи (Иехуды) Розена — хотя и происходит в своеобразном окружении, одновременно типична. Это история взросления, перехода из детства в юность с непременной проблематизацией собственной среды, воспринимавшейся до поры естественно. Это даже жгучая потребность проблематизировать эту среду и оспорить ее правила — с первой влюбленностью как одним из самых сильных путей инициации во взрослую жизнь. А может быть, это даже любовь: герой пока не разобрался, все для него сокрушительно впервые.

И тут начинает оказывать влияние то еще обстоятельство, что замкнутая, живущая по своим правилам среда, в которой растет Худи Розен, граничит с не менее консервативной средой, косной и ксенофобской, ведь дело происходит не в каком‑нибудь полиэтничном Нью‑Йорке, а в глубокой американской провинции. Ситуация усугубляется тем, что община Худи переехала из одного маленького городка, где все было обжитое и привычное, в другой, не склонный принимать чужаков, возглавляемый мэром‑антисемиткой.

Да, человеку в замкнутой среде может быть легко, спокойно, уютно и даже свободно — но лишь до тех пор, пока не идешь против правил. Да, граница защищает — но лишь до тех пор, пока не проламываешь ее самим собой. Именно так случилось с героем повести Блума.

«…из‑за этой истории, — комментирует Худи, — я лишился будущего, попал в реанимацию, непоправимо испортил репутацию и себе, и всему своему семейству».

Он вышел из своего мира во внешнее окружение — а окружение оказалось враждебным.

«…местные, — поясняет Худи, — постоянно пытаются помешать нашему переезду. Говорят о нас как о захватчиках — мы, типа, прискачем на конях с факелами и копьями, подожжем их дома и перережем их самым кошерным образом. В онлайн‑газете написали, что мы погубим их “уклад” — типа, будем ходить из дома в дом и умыкать их бекон, конфисковывать морепродукты, днем в пятницу вытаскивать аккумуляторы из их машин, чтобы в шабес они никуда не смогли поехать. Женщине, которая сдала нам свой дом, поступали угрозы от соседей».

Отец его говорит об этом так: «Ненависть их не знает границ <…> И они трусы, Иехуда. Ослеплены своим фанатизмом. Мы снова и снова начинаем одну и ту же битву, поколение за поколением, тысячелетие за тысячелетием».

Случилось и нечто более ужасное, по меркам среды Иехуды: его угораздило влюбиться в дочь той самой мэра‑антисемитки. А девушка его просто использовала ради хитрых политических целей своей матушки…

От Худи, объяснявшегося с любимой в тот самый момент, когда местные антисемиты дрались с его собратьями, отвернулась вся община, включая родителей и сестер (кроме одной, самой старшей и мудрой), включая того, кого он считал лучшим другом.

В глазах представителей своей общины он, без преувеличений, совершил невероятное преступление: переступил ту самую границу — защищающую, обеспечивающую общине возможность жизни. Пробил дыру в открытый космос.

Он не был со своими, когда те оказались в опасности. Стал предателем. В небольшой и преследуемой группе такое ощущается особенно остро.

«На Украине, в родном местечке моих предков, — рассуждает Иехуда, — произошел погром. Поубивали многих мужчин‑евреев, а оставшихся силком забрали в армию. Мой прадед отрезал себе палец на ноге, чтобы его не забрали. В Бруклине в последнее время было несколько нападений на евреев. Но здесь ничего такого не случится. Если я, например, лишусь пальцев на ногах, то только по какой‑то нелепой случайности. И это не Нью‑Йорк. Трегарон — тихий сонный городишко. Не станут местные на нас нападать».

И в этом последнем он трагически ошибается.

Его исключают из общего порядка жизни. Его перестают замечать. Фактически это смерть заживо.

Если бы не возник один смертельно опасный случай…

От спойлеров воздержимся, но стоит заметить, что мудрый автор показывает читателю: в критической ситуации все оказывается не совсем таким, каким виделось до сих пор. Или даже совсем не таким. Словом, человек и больше, и неожиданнее самого себя. Он самого себя не знает — и узнает лишь постепенно.

Так Анна‑Мари, первая любовь Иехуды, эгоистичная избалованная девочка, с изумлением обнаруживает, что ее отношение к еврейскому подростку не сводится к циничной манипуляции. Так и сам Иехуда, уже поняв, что с ним играли в злую игру и не так уж он этой Анной‑Мари захвачен, все‑таки чувствует — что‑то не дает ему отойти от нее, и строит призрачные планы на некое общее с ней будущее.

И вот еще одно достоинство Блума‑прозаика: он не только не делит людей на хороших и плохих, правильных и неправильных, — он не берется судить и человеческие общности. Ни еврейскую общину, ни враждебное ей христианское окружение. Он судит и осуждает зло, ложь, слепоту и вражду. А люди — все живые, все сложные, всем трудно. И никто не сводится к своим поступкам.

За «смертью заживо», как и полагается, следует новое рождение героя в его новом качестве. Однозначного хэппи‑энда нет — но герою оставлена надежда.

Память, Джейкобсон, «J»

Американский Машиах