Материал любезно предоставлен Tablet

1

Если позволите, начну с нескольких еврейских анекдотов.

— Гитлер хочет сэкономить на топливе, и ему приходит в голову отличная идея. Он звонит английскому премьер‑министру. «Слушайте, Черчилль, — говорит он. — Зачем нам бомбить друг друга? Летают туда‑сюда, зря керосин жгут. Давайте так договоримся: вы бомбите Лондон, а я — Берлин!»

— Евреи решают задачу по физике. Толстый Геринг и худой Геббельс вместе залезли на самую высокую в Берлине башню. И одновременно прыгают вниз. Вопрос: кто из них первый упадет на землю? Ответ: да какая разница.

— Гитлер и сионист Вейцман надумали разрешить все споры дуэлью. И вот в день дуэли все готово, только Вейцман не является. Вместо этого он посылает к Гитлеру гонца с запиской: «Вейцман не может прийти. Так что будь добр, убей себя сам».

— Говорят, перед началом похода на Россию Наполеон надел красную рубашку, чтобы не видно было крови, если его ранят. Перед началом похода на русских Гитлер надел коричневые трусы.

— Захотел Гитлер новый костюм. Несет материал к немецкому портному. Но портной говорит ему: «Тут ткани только на жилетку». Тогда Гитлер идет к поляку. Тот говорит: «Возможно, из этой ткани я смогу сшить один пиджак». Расстроенный, Гитлер идет к еврею, и он из того же самого отреза сшил ему три костюма, и каждый с двумя парами брюк. Естественно, ему не терпится узнать, как еврею удалось сделать то, что другие не могли. «Проще простого, — отвечает портной. — Для них ты гигант. А для нас — пигмей».

— Один раввин, мудрый человек, предсказал, что Гитлер умрет в еврейский праздник. Конечно, всем стало любопытно, как он смог это предвидеть. «Все просто, — ответил он. — В любой день, когда Гитлер умрет, у евреев — праздник».

Фрейд говорил, что для любого анекдота требуются три человека: рассказчик, слушатель и тот, про кого этот анекдот. Нетрудно догадаться, кто есть кто в этом списке участников. Рассказчик — еврей. Слушатель — еврей. А предмет их насмешек — человек, накинувший всем этим веселящимся представителям народа Израиля петлю на шею. Но действительно ли целью для всех этих стрел, пробивающих завесу дыма, были не слушатель, не рассказчик и не все те, кто понимал — как не понимать, — что их вот‑вот сотрут с лица земли?

Все эти еврейские анекдоты, которые этот еврей только что рассказал, есть в моем романе 1979 года «Царь Иудейский», а также в авторской инсценировке под тем же названием. С одной лишь разницей: слов «Гитлер», «немецкий» нет ни в книге, ни в пьесе. Во‑первых, потому что евреям из Лодзинского гетто под страхом смерти запрещалось называть своих притеснителей. Во‑вторых, потому что на церемонии открытия памятника героям гетто в Варшаве мэр Варшавы, поляк, обернулся к советскому представителю и сказал: «Спорим на пятьсот злотых, что я смогу произнести речь, ни разу не упомянув слово “еврей”». Так и я поспорил сам с собой и, чтобы выиграть, использовал слова «блондины» и «другие», а главный герой у меня носит имя Горовиц — именно так, иронически, варшавские евреи сами его называли.

Юмор и Холокост — тема по‑прежнему достаточно скользкая, о ней не пишут ученые труды. Но почему тогда никого не смущал горький юмор Тадеуша Боровского в книге «Добро пожаловать в газовую камеру, дамы и господа» или Андре Шварц‑Барта в «Последнем из праведников»? Может быть, потому, что все книги, вышедшие в конце 1940‑х — начале 1950‑х, даже такие выдающиеся, как названные выше, попадали к читателям, чувства которых в послевоенный период изрядно притупились. А может быть, все дело в особой подлинности, которая по силам лишь авторам, пережившим Аушвиц, или тем, у кого родители и братья там погибли.

Со временем, с очередной волной художественной прозы, перед нами предстали карлики, бьющие в барабаны, великаны‑людоеды, уносящие детей на закорках, и трупы, корчащиеся в могилах, где крысы гложут их кости, — я имею в виду Грасса, Турнье и Косинского , а так как у них не хватило духу посмотреть на место преступления — такое, как есть, то есть тихое, методичное, бюрократизированное, они выбрали смех в стиле «Гран‑Гиньоля» . Это был Холокост в виде театра кукол, тогда как на самом деле весь ужас заключался в его обыденности.

«В ожидании Годо» Беккет написал почти сразу же после Холокоста и Хиросимы ; при переводе на английский автор назвал пьесу «трагикомедией в двух действиях». «Царь Иудейский» — эту пьесу я написал на 30 лет позже — о юденрате Лодзинского гетто, членов которого обязывают представлять списки евреев для депортации. Люди, оказавшиеся перед подобной дилеммой, неизбежно утрачивают нечто человеческое. И действительно, все они — как множество Эстрагонов и Владимиров: они должны действовать, но не могут; не могут действовать, но должны. Удивительно ли, что при попытке повеситься у них спадают штаны?

Но даже в 1979 году оказалось, что трагикомедия о Холокосте воспринимается нормально лишь при условии, что в ней нет ничего комического. Все легкомысленное и фарсовое в романе приводило критиков определенного толка в бешенство. «Мало того, что Гитлер убил шесть миллионов евреев, — писала моему издателю Люси Давидович , — теперь Лесли Эпстайн пришел поплясать на их могилах».

Странное это дело — фарс. Тортом в лицо. Ух ты! — банановая кожура. Миллион братьев Маркс вываливаются из каюты . Мы задираем нос, даже когда рвем штаны. Но что происходит, допустим, в «Короле Лире», когда сын подводит отца к краю воображаемого обрыва над морем —

…на берегу хлопочут рыбаки,

Как мыши

— и слепец прыгает? Или когда сам король подходит к нему, бормоча какую‑то чушь:

Гляньте, гляньте, мышь!

Тихо, тихо. Я ей дам

кусочек поджаренного сыра.

Что делать с этими воображаемыми грызунами? Эдгар говорит, что «играет» с отцовским отчаянием, чтобы таким образом излечить родителя. А отец, после такого лечения, говорит: «сносить я горе буду, пока само не крикнет мне: “Довольно!”» — точно так же могучий Лир, прежде раздававший королевства, теперь хочет помочь маленькому голодному зверьку.

Игра с отчаяньем. В некотором смысле это именно то, что Аристотель называл сущностью трагедии. Понятно же, что, когда это самое высокое из искусств подталкивают к крутому обрыву, где кончается жалость и страх, мы и обрушиваемся в мир абсурда или фарса.

А Лесли Эпстайн пришел поплясать на их могилах.

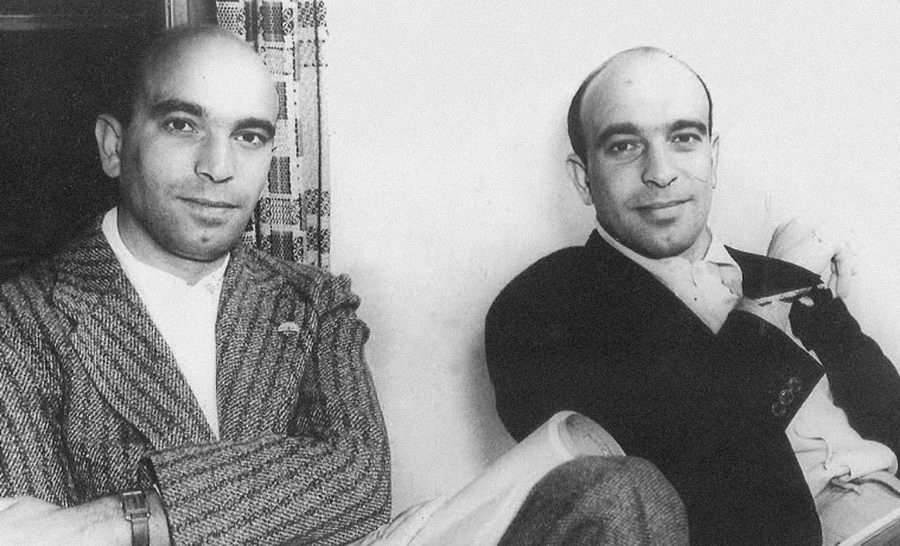

Жестокие слова. Мой талантливый отец, написавший вместе со своим братом‑близнецом «Касабланку» , умер в 42 года. Мне было тогда тринадцать, моему брату двенадцать. Наша мать, щадя наши чувства, совершила ошибку: она спросила нас, хотим ли мы присутствовать на похоронах. И мы совершили ошибку, ответив «нет». Вместо похорон друг семьи (если уж говорить о фарсе, спасибо Марти Рэгауэю, это он написал юмористический скетч «Кто Первый?» для трагиков Эббота и Костелло ) повел нас смотреть «Банду с Лавендер‑Хилл» .

Чем мы были заняты, когда на другом конце города нашего отца опускали в землю на Мемориальном кладбище Хиллсайд? Ну, Алек Гиннес бегал по большой Эйфелевой башне с чемоданчиком, набитым маленькими эйфелевыми башнями, как будто вместе с теми золотыми статуэтками он украл и «Оскара» моего отца. Мы покатывались со смеху.

2

К началу нового тысячелетия стало возможно подавать тему Холокоста в смешном или сентиментальном ключе. Фильм вроде «Жизнь прекрасна» , сочетавший и то и другое, смог получить даже трех «Оскаров». Моя инсценировка «Царя Иудейского» была впервые показана в 2007 году. Никто не просто не возражал против шуток в ней или ее тона; большинство из тех, кто ее посмотрел, казалось, понимают, что юмор — неотъемлемая часть не только этой пьесы, но и любых попыток постичь то, что было и всегда будет по сути своей непостижимо. «Самое необычное, самое запоминающееся и самое важное в “Царе Иудейском” — то, что это ужасно смешно, — писали в “Бостон глоб” . — Без смеха пьеса была бы не такой человечной. А будь она менее человечной, она не вызывала бы у зрителей такого сочувствия, страха, раскаяния за то зло, которое творим мы, люди».

Десять лет спустя пьеса, казалось, вот‑вот получит новую жизнь в Нью‑Йорке. В марте этого года Национальный идишский театр Фольксбине устроил читку, и Рон Ривкин отлично сыграл старейшину юденрата. Читка была достаточно удачной, и в Фольксбине уже обсуждали, как сделать двухнедельную постановку в клубе «Фрайарз» .

Вскоре решено было обойтись без этого промежуточного этапа. В среду, 31 октября этого года, у меня была назначена встреча в Фольксбине, чтобы обсудить — как мы все надеялись — постановку пьесы целиком в их прекрасном театре на Бэттери . Как я понял, обсуждать предстояло список актеров и финансирование. 29 октября меня попросили приготовиться к телефонному совещанию с худруком и членами совета. И вот что они мне сообщили: в связи с расстрелом в синагоге «Древо жизни» , «наших зрителей, среди которых много людей, переживших Холокост, оскорбит ваш висельный юмор». Шоу не должно продолжаться.

Само собой разумеется, мое невезение и непоставленный спектакль — наиболее легкие, самые банальные последствия того потрясшего всех нас события в Питтсбурге. Ничего смешного в этой трагедии ни один уважающий себя человек не нашел бы. И все же я считаю, что Фольксбине совершил ошибку. В том числе и потому, что пренебрег теми, кто исправно ходит на все мероприятия. Каждый вечер, после того как на предыдущих прокатах «Короля Иудейского» падал занавес, зрители оставались в зале и обсуждали спектакль. И — неизменно — лучше других понять необходимость юмора в драме могли пережившие Холокост, то есть те мужчины и женщины, которые прошли через все невзгоды и весь ужас, и тем не менее сумели выстоять, наперекор «тому злу, которое творим мы, люди».

Но главное, что меня беспокоило тогда и беспокоит сих пор, — это то, что Фольксбине, сами того не подозревая, заключили нечто вроде негласного соглашения со всеми евреями былых времен, которые именно так реагировали, когда на них ополчались тираны или папы, казаки на конях или сосед с дубиной. «Тише, ребятки. Ведите себя смирно. Все это когда‑нибудь кончится».

Насколько можно судить, подобная пугливость в разных ее проявлениях восходит к римлянам времен Иосифа Флавия и даже к Египту, где было полно песка, чтобы спрятать в него голову. На самом деле деловые отношения с другими — выкуп, попустительство грабежам, притворство, переход в другую веру, экзистенциальный подход — доказали свою пользу за истекшие тысячелетия. А мы где? Лучше всех умеющие торговаться?

Большего заблуждения, чем предположение, что то, что действовало в прошлом веками, защитит их и в век, вошедший в историю как век двадцатый, у евреев не было. Фашизм — это большой провал человечества. Да, есть законы и культура, религии и обычаи, и джентльмен, пропуская даму, привычно открывал перед ней дверь, а если хотел выказать свое уважение, слегка приподнимал шляпу, но собаки все равно грызутся, а человек человеку по‑прежнему волк. Но для «других», для Горовица, мало было сказать «Все, что угодно». Все, что угодно, было нужно, потому что только с уничтожением последнего на земле еврея памятник бессмысленности будет завершен.

Не последнего русского, комиссара или коммуниста и не последнего гомосексуала. Даже последнего из цыган пощадили бы, если бы он или она отказались — не от некой неистребимой цыганскости, а от того, что Гейдрих называл «бродячим» образом жизни. Каждому из этих врагов «высшей» расы была позволена такая роскошь, как оправдание. Но не евреям, неважно, бродячие они или оседлые.

Бессмысленность повседневного существования в Аушвице (точное число пуговиц, которые следует пришить к рубашке, насколько можно надвинуть на лоб головной убор, насколько туго должно быть натянуто покрывало на койку), абсурдность человеческого труда (часами копали яму, а затем много часов кряду засыпали ее землей, груду камней все утро переносили налево, а после полудня снова направо), и главное — постоянные прихоти, причуды и несоразмерность причины и следствия, самым красноречивым символом стало мановение пальца Менгеле, — все это вместе взятое напоминало евреям, что ждать логики равносильно безумию. Что и обнаружил Примо Леви , осмелившись произнести слово «почему» — Hier ist kein Warum . Нигилизм тоже хочет веселиться.

Но мы имеем право произнести это слово. Почему евреи? В первом известном документе, относящемся к началу его политической карьеры, Гитлер говорит об их бездуховности, об их «плясках вокруг золотого тельца» и об их «жажде денег и власти». В то же самое время евреи терпели не меньшие нападки за приверженность учению своего брата по крови, Карла Маркса. Эта нестыковка противоположностей — банкир и большевик, капиталист и коммунист — как нельзя лучше подчеркивает иррациональную природу распространенного в последние 100 лет восприятия еврея: с одной стороны, это космополит и умник, с другой — провинциал, нищий, разносчик болезней; замкнутый, не общающийся ни с кем, кроме своих, иноземец и в то же время ассимилирующийся, пробирающийся в самую сердцевину общества, подтачивающий его изнутри; олицетворение одновременно и Средневековья, и современности.

Степень несовместимости этих качеств наводит на мысль, что ненависть к евреям коренится ни в чем ином, как в ненависти к логическому мышлению как таковому или в некой немотивированной злобе, которой Кольридж объяснял ненависть Яго к Отелло. А может, и так: антисемит сам не знает, откуда в нем эта вражда. Он выбрал еврея как нечто особенное, но не знает, почему. В некоторых первобытных — и не совсем первобытных — системах верований какому‑нибудь древнему валуну или старому дереву особо поклонялись, они наделялись силой. Еврей стал считаться исключительным — и опасным — просто в силу того, что продержался так долго.

Христиане и христианство, конечно, сделали из тех, кому они обязаны своим существованием, своих главных врагов. Но не столько из‑за взаимоотношений с другой религией, сколько из‑за приверженности своей собственной Израиль обусловил характер западной мысли. Я не знаю, действительно ли евреям было уготовано стать светом народов . Я знаю, что народы проявляли по отношению к евреям ту же неприязнь, какую тьма может испытывать к свету или тесто к дрожжам, которые не дают ему осесть.

Что такое, как не сила воображения, эти дрожжи, пузырящиеся, неистребимые, невыносимые? Думаю, не будет преувеличением допустить, что война немцев с евреями была войной определенных свойств с еврейским образом мысли. Перефразируя афоризм Гейне, можно сказать, что им следовало сжечь евреев, чтобы они не писали больше книг . Что же в этих людях и их книгах так пугает тех, кто вступает с ними в контакт? Я думаю, ненавистный элемент — это постоянное проявление того, что Кольридж, опять‑таки, называл начальным воображением: повторение «бренным разумом вечного акта творения в бесконечном Я Есмь» .

Именно евреи использовали творческий подход, поняв, что означает взвихренный воздух из горящего куста: «Я Есмь Сущий» . Это евреи заменили историей про Авраама и Исаака реальность, когда отец убивает сына или сын отца. Если христианство в какой‑то мере мечтало вернуть изначальную форму жертвоприношения, именно немецкое язычество воплотило эту тайную мечту в жизнь.

И опять же именно евреи сохраняли в своих бренных умах веру в бесконечное. Когда эта вера, эта высшая степень вымысла, говорящая о том, что мы что‑то значим, что жизнь не бессмысленна, становится упреком противостоящей ей в данный век — да и в любой век — вере, которая заключается в том, что все возможно и на самом деле необходимо, тогда эти бренные умы и все их мысли нужно уничтожить.

Какая горькая ирония, что народу, который предпринял этот первый и самый экстравагантный скачок, не хватило прозорливости, чтобы увидеть приближение зловещей машины. Еврейские руководители из далекой Палестины и из более близких к моему двору мест, вроде Голливуда, подвели евреев. Всюду на своих конгрессах, в комитетах и лигах, от рабби Вайза и Магнина (Звездного рабби) в политике призывали к осторожности, а в проповедях — соблюдать спокойствие. Кое‑кто в Голливуде (опять должен отдать должное, на этот раз Бену Хекту , и — в Брентвуде — Арнольду Шёнбергу , ну и с натяжкой могу добавить к ним Джека и Гарри Уорнеров) сделали все, что было в их силах. Но даже и в 1940 году, после вторжения в Польшу, «Фокс» и МГМ , «Парамаунт» и «Дисней» продолжали восхвалять Гитлера, перечислять пожертвования в Немецкий фонд помощи жертвам войны и рассылать свои фильмы — и выжимать прибыль — еще долго после того, как евреям Германии и покоренных стран уже запретили их смотреть.

Тогда, возможно, нечему удивляться, если люди, в самом деле оказавшиеся в одной клетке со зверем, прибегали к похожим вычислительным уступкам. Таков Трампельман, глава юденрата в «Царе Иудейском»:

Евреи, мы с вами в клетке. Видите голодного льва? Он хочет нас сожрать. Сожрать нас всех. Смотрите! Он уже изготовился к прыжку. А кто я, Трампельман? Староста? Я укротитель львов. Я набью его пасть мясом. Это плоть моих братьев и сестер. А лев все жрет и жрет. Он рычит. Но он не прыгнет. Так за счет десяти евреев я спасаю сотню. Сотней спасаю тысячу. А тысячей еще десять тысяч.

Ханне Арендт было что сказать о нехватке воображения — она называла это «недомыслием» — как у Эйхмана, так и у тех, кому доверено было защищать его жертв. Члены юденрата до такой степени утратили моральный авторитет и прозорливость, что, подчеркивает она, для евреев было бы лучше вовсе не иметь лидеров. По крайней мере тут ее аргументы неопровержимы: да, было бы много страданий и столкновений, но мы не потеряли бы шесть миллионов убитыми, если бы вместо того, чтобы сотрудничать и идти на компромисс, те, кто выступал от имени своего народа, обладали хоть каплей провидения и крикнули бы: «Бегите, евреи, бегите!»

3

Еще один анекдот, с вашего позволения.

— Двух евреев привели на расстрел. «Мертвые головы» целятся. В последнюю минуту их офицер, начальник, спрашивает у евреев, не хотят ли они, чтобы им завязали глаза. Первый еврей кивает: да. А второй еврей его локтем в бок и шепчет: «Не гони волну!»

L’esprit d’escalier : я не был на лестнице, когда закончил разговор по телефону с Национальным идишским театром Фольксбине. Но вот что я хотел бы им сказать: ни один из анекдотов, которые они сочли оскорбительными, я не придумал. Их собрали и записали люди, слишком хорошо понимавшие разницу между висельным юмором и виселицей, — Эммануэль Рингельблюм и его архивариусы из Варшавского гетто. Потом все эти шутки и забавные истории, позволявшие отвлечься от мрачных мыслей, а также множество других свидетельств будничной жизни сложили в пустые молочные бидоны и зарыли глубоко‑глубоко в польскую землю.

Польские евреи сделали это потому, что хотели того же, чего хотел и каждый еврей в каждом лагере, в каждом гетто и на краю рва в лесу: чтобы их не забыли. Чтобы их стоны и живительный смех были услышаны.

Им нужна была публика.

Оригинальная публикация: The Milk Can

Анекдоты: жанр мысли

Предсмертная записка Примо Леви