С некоторых пор поездки в Европу начали ассоциироваться у меня с посещениями обширного, всеми забытого еврейского кладбища. Сегодня евреев в Европе нет.

То есть они есть, конечно, и — формально! — их немало. Если верить статистике, больше миллиона. Миллион триста тысяч, кажется. Это не считая евреев украинских, российских и белорусских. Которых тоже с полмиллиона еще наберется.

И не потому их нет, что сегодня евреев не отличить от остальных европейцев — есть в числе указанного миллиона с лишним и религиозные люди, строго соблюдающие традиции, облаченные в черные длиннополые сюртуки и черные же широкополые шляпы. Эти многодетные бородачи оберегают святость царицы‑субботы, молятся в синагогах и хотя бы внешне отличаются от соплеменников, всего перечисленного не делающих.

Но и это — формально. Евреев в Европе нынешней нет, потому что нет им здесь места. Скоро не станет и тех «виртуальных», как бы существующих, которых упомянул я выше. Чувствующие себя евреями уедут в Израиль или, возможно, в Америку. Остальные станут немцами, французами, итальянцами.

Или никем. Просто смутной памятью для соседей.

Как это случилось с некогда процветавшей еврейской общиной чешского города Горжовице, ранее бывшего немецким Хорвицем. Сегодня в туристских путеводителях говорится:

Ныне в Горжовице нет никаких следов многовекового еврейского присутствия. И то, что евреи здесь жили, можно установить лишь по еврейским фамилиям, которые еще существуют: Горвиц, Гурвиц, Гуревич, Гурвич и так далее.

И это, на первый взгляд, кажется тем более странным, что почти вся культура Европы, ее живопись, литература, философия — даже музыка! — на самом деле более или менее удачный, более или менее подробный, более или менее парадоксальный, но — комментарий к еврейским текстам. Ну да, эпоха Ренессанса открыла античный мир с его культом нагого тела и физической красоты. Но все остальное? Что останется (осталось бы) от всего европейского искусства, убери кто‑нибудь еврейскую основу? Моисееву священную историю? Притчи Соломоновы? Суждения Иисуса, сына Сирахова? Песнь Песней?

А даже и не признанный евреями Новый Завет? Который тоже зиждется на еврейском Святом Писании, пониженном формально до статуса Ветхого.

И вовсе не появление нового антисемитизма, принесенного «паломниками с Востока», проще говоря — мигрантами из исламского мира, тому причиной. Ах, если бы…

Но — нет, не они виновники. Они — это свежее пиво на вчерашние дрожжи, как говорили мы когда‑то, в студенческие времена, после дружеских попоек. Антисемитизм, привнесенный нынче мигрантами, — это привычное легкое, приятно возбуждающее головокружение от крохотной порции спиртного, принятой страдающим с похмелья алкоголиком. Но не будь вчерашних возлияний, не было бы и особой беды от сегодняшней рюмки.

Так что чувство странности от длинного, тысячелетнего романа европейцев, гордых своей высокой культурой, и исчезающих евреев, давших этой культуре краеугольный камень, и само странно. Вот такая тавтология: странное чувство странности. Но — читающий далее поймет.

Чувства не так легко разложить, ничуть не легче, чем было когда‑то пушкинскому Сальери поверить алгеброй гармонию. В то же время чувство гораздо реже обманывает, чем логические, рациональные построения. Алгеброй на самом деле гармонию не поверишь. Наоборот — запросто. Любой математик вам скажет: если формула красива, она, скорее всего, верна. U = IR, F = ma и так далее. Ведь красиво! Изящно!

Впервые я испытал странное чувство всеевропейской кладбищенской тоски, когда приехал в Германию. Потом оно повторилось — во Франции, потом в Италии, Испании…

Я давно был влюблен в творчество немецких романтиков, зачитывался Уландом и Бюргером, обожал сказки, собранные братьями Гримм и Людвигом фон Бекштайном. И конечно же, Шиллер и Гёте, «Разбойники» и «Фауст» — я мог цитировать все это и в переводах, и в оригинале. Еще в восьмом классе я старательно переписал в тетрадку «Пролог на небесах» из «Фауста», потому что не было у меня своей книги о великом ученом, заключившем договор с дьяволом.

Я даже пытался переводить рассказы Гофмана и баллады Шамиссо. И если первого я в конце концов оставил в покое, то Шамиссо сопровождал меня вплоть до недавнего времени, когда я все‑таки перевел его «Ночную прогулку». Ту самую, которую миллионы моих бывших и нынешних сограждан знают как русскую народную песню «Окрасился месяц багрянцем…», на самом деле переведенную с немецкого языка на русский Дмитрием Минаевым и положенную на музыку композитором Яковом Пригожим. Мне хотелось почувствовать душу великого немецкого романтика, а лучше всего это выходит, когда перелагаешь его произведение на родной язык:

…Es trieb ein Wrack an das Ufer

Bei wiederkehrender Flut:

Es lagen darauf zwei Leichen,

Gebadet in ihrem Blut.

…Вот утро волну привечает,

И чайки кричат вразнобой.

Тела равнодушно качает

Багровый от крови прибой.

Словом, никакой предвзятости по отношению к Германии я не испытывал. Как‑то так получалось, что немцы, в культуру которых я был влюблен, и немцы, лишившие меня 16 родственников в годы войны, существовали в моем восприятии раздельно, словно бы в двух несмежных комнатах. Возможно, даже в разных домах.

Первым немецким городом, в котором я оказался, стал Нюрнберг.

И опять — первыми в моей памяти всплыли отнюдь не расовые антиеврейские Нюрнбергские законы и не знаменитый Нюрнбергский процесс. Нет, я почему‑то вспомнил о знаменитых нюрнбергских часах, которые некогда в краеведческом музее восхитили меня настолько, что я написал о них, об этих «Нюрнбергских яйцах», как их называли за соответствующую форму, коротенькое стихотворение:

Хронометр из Нюрнберга… Давно

Исчезла вековая позолота

И гравировка: «Любящая Лотта —

Любимому…» Кому? Да все равно:

Перебродило время, как вино.

Но в механизме — тонкая работа! —

Еще звучит особенная нота,

И мне ее услышать суждено…

Я ходил по улицам, мощенным аккуратными камнями. Мне казалось даже, что камни мостовых были отполированы не многочисленными поколениями немцев, а особо добросовестными строителями, которые тщательно готовили каждый камешек, шлифовали то ли вручную, то ли на станке. И лишь потом, подготовив его таким вот образом, укладывали камешек на заранее подготовленное место.

Конечно, на самом деле все это делалось не так. И мостовые отполированы были не шлифовальным станком, а временем. Но все равно — мостовые были прекрасны. Они буквально сверкали на солнце, сияли, словно были не каменными, а металлическими, почти зеркальными.

Во всяком случае некоторые из них.

Вот на некоторые камни мостовой я обратил внимание помимо собственного желания.

А они оказались вовсе не камнями, а странными латунными табличками, квадратными, с закругленными уголками и какой‑то гравировкой.

И я наклонился над первой попавшейся на глаза такой латунной табличкой. Если бы я не сделал этого, возможно, чувство, о котором идет речь, не появилось бы. Нет, появилось бы, но позже.

Но я наклонился.

И узнал, что «из этого дома Давид Тенненбаум, р. в 1896 году, Мирьям Тенненбаум, р. в 1905 году, Сарра Тенненбаум, р. в 1921 году, и Михаэль Тенненбаум, р. в 1940 году, ранее проживавшие здесь, были депортированы в Аушвиц, в 1942 году».

Я выпрямился. Был чудесный сентябрьский день. Небо — берлинская лазурь (прошу прощения за двусмысленность образа). Солнце — не жгучее, а ласковое, нежное. Но…

Яркости этому осеннему дню добавляло то, что отражались солнечные лучи от великого множества вмурованных в мостовую латунных табличек. Бежали в разные стороны солнечные зайчики — столь же эфемерные, как память о тех, чьи имена старательно выгравировали на латуни.

Тогда‑то я впервые подумал: «Кладбище».

Никого не осталось. Только таблички с именами.

* * *

В сентябре 1924 года некий писатель поставил последнюю точку в рукописи первой части книги, сыгравшей совершенно уникальную роль в истории XX века. Книга называлась «Четыре с половиной года борьбы против лжи, глупости и трусости».

Имя автора — Адольф Гитлер.

Он писал свою книгу в тюрьме Ландсберга, где отбывал срок за попытку государственного переворота — мюнхенский «пивной путч». Некоторые историки полагают, что не последнюю роль в решении написать книгу сыграло авторское тщеславие: к тому моменту некоторые соратники Гитлера, например Геббельс, Федер, Розенберг, уже выступили с книгами или статьями. Пора было и лидеру партии продемонстрировать писательские и публицистические способности. Книгу свою Гитлер в основном диктовал — Рудольфу Гессу и Эмилю Морису.

Первоначальное название было отвергнуто издателем, и книга вышла в свет как «Моя борьба» (Mein Kampf). Она имела громадный успех и оказалась весьма прибыльной. К 1932 году было продано более 5 млн экземпляров, в том числе на 11 иностранных языках.

Когда после войны стали известны ужасающие подробности внутренней жизни Третьего рейха, многие немцы в один голос твердили: «Мы же ничего не знали! Кто мог предполагать такое?» На что один из американских представителей на Нюрнбергском процессе вполне резонно заметил: «В каждом доме лежал экземпляр книги “Майн кампф”. Чтобы понять, к чему идет нацизм, достаточно было всего лишь прочитать несколько страниц».

Резонно‑то резонно, но, как говорится, есть нюанс. Очень непроста эта книга.

В Советском Союзе о «библии национал‑социализма» писали редко и неохотно. Из немногих коротких замечаний можно было сделать вывод, что «Майн кампф» представляла собой творение бездарного сочинителя, напыщенного и самовлюбленного, ограниченного и не блещущего интеллектом. И вообще — все в этой книге было рассчитано на невзыскательный вкус некультурного и необразованного обывателя. Тезис о том, что главной базой нацизма были носители мелкобуржуазной психологии — лавочники (мещане, обыватели), пользовался в СССР большой популярностью, и не только в официальных кругах. Мещанство, конформизм — вот он, резерв нацизма, резерв тоталитаризма. Ну а какая книга может привлечь обывателя? Разумеется, примитивная донельзя.

О том же говорилось в фильме Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм». Если читатель помнит, фильм, подобно книге, делился на главы. Так вот, в киноглаве под названием «Как обрабатывают телячьи головы», говорилось об уникальном экземпляре «Майн кампф», созданном к юбилею Гитлера. И подчеркивалась тупость миллионов обывателей, которые, подобно телятам неразумным, побежали весело за злым пастырем и отдали свои шкуры. Явная перекличка с Брехтом: «Шагают бараны в ряд, бьют барабаны, шкуры на них дают сами бараны». Телята неразумные, глупые бараны — вот образ многомиллионных резервов нацизма, активно насаждавшийся в лагере антифашистов — и до, и после, и во время пребывания нацистов у власти. Но!

Если все обстояло именно так, чем же объяснить грандиозный, без преувеличения, успех книги? Еще до того, как Гитлер возглавил Германию. Что, все население этой страны, колыбели (хорошо, одной из колыбелей) великой европейской цивилизации, в одночасье превратилось в баранов и телят?

Допустим, то, что происходило с книгой в 1933–1945 годах, объяснения не требует: автор — всесильный вождь, в каждом доме должен находиться хотя бы один экземпляр его книги. Тут все можно списать на конформизм обывателя.

Но успех‑то пришел до того!

И не только в Германии. Чуть ли не во всех европейских странах у книги и ее автора немедленно обнаружились поклонники — и в немалом числе. Что, и здесь сработал невзыскательный вкус читателей? Не слишком ли это высокомерно по отношению к европейцам? Ведь в любом случае образовательный уровень европейца в 1920–1930‑х годах был как минимум не ниже такого же в СССР.

Я подозреваю, что советские специалисты в массе своей Гитлера не читали и о его неграмотности и бездарности говорили исключительно по причинам идеологическим. Из статьи в статью кочевало ироническое замечание Лиона Фейхтвангера о насчитанных им грамматических ошибках в первом издании «Майн кампф» — более тысячи. Не считая стилистических огрехов и неточностей.

Насчет ошибок и огрехов, кстати, чистая правда. Но они не имеют ровным счетом никакого значения. Да и вообще, грамматические и даже стилистические ошибки — вопрос компетенции редактора. Не они определяют успех или неуспех произведения. Вспомним нагромождение стилистических несуразиц у Достоевского или Толстого. Неужели кому‑нибудь в голову придет сомневаться в гениальности написанных ими книг?

Нет, я не сравниваю. Но мне давно хотелось понять, чем же подкупило читателя творение Гитлера. Если, как утверждали многие, причины успеха — воинствующая иррациональность и антигуманизм, то придется признать: в Европе противников прогресса, разума, гуманизма оказалось слишком много. Чересчур много.

Успех одиозной книги имел, как мне кажется, две составляющие. И не последнюю роль играла составляющая именно литературная. При всей неискушенности автор «Майн кампф» был чрезвычайно талантливым литератором. Он очень точно избрал форму, в которой преподнес обществу свои взгляды. И форма эта обращена была в первую очередь не к примитивным обывателям, а напротив, к людям образованным. Именно образованность соотечественников фюрера обеспечила «Моей борьбе» сначала просто интерес, затем — интерес доброжелательный и наконец грандиозный успех.

Ибо им была предложена книга, по форме привычная и весьма комфортная.

Не буду голословным. Вот ее начало:

Счастливым предзнаменованием кажется мне теперь тот факт, что судьба предназначила мне местом рождения именно городок Браунау‑ам‑Инн. Городок этот расположен как раз на границе двух немецких государств, объединение которых, по крайней мере нам, молодым, казалось и кажется той заветной целью, которой нужно добиваться всеми средствами…

Глава «В отчем доме». Спокойный, неторопливый рассказ с доверительной интонацией.

Перелистнем пару страниц:

Дорога к моей школе была очень долгой. Я рос в среде мальчуганов физически крепких, и мое времяпрепровождение в их кругу не раз вызывало тревогу матери. Менее всего обстановка располагала меня к превращению в оранжерейное растение. Конечно, мне рано было в ту пору предаваться мыслям о жизненном призвании. Но, во всяком случае, карьера чиновника не вызывала моих симпатий. Занятия в школе давались мне очень легко; но воспитывать меня все же было делом нелегким. В свободное от других занятий время я учился пению в хоровой школе в Ламбахе. Это давало мне возможность часто бывать в церкви и прямо опьяняться пышностью ритуала и торжественным блеском церковных празднеств. Было бы вполне естественным, если бы должность аббата стала для меня идеалом. Но отцу не нравились ни ораторские таланты драчливого сынишки, ни мои мечты о том, чтобы стать аббатом. Да и сам я очень скоро потерял вкус к этой последней мечте, и мне стали рисоваться идеалы, более соответствующие моему темпераменту…

Неужели в вашей памяти не шевельнулось смутное чувство узнавания? Ведь именно так, такой интонацией, такими описаниями начинали свои романы Даниэль Дефо, Генри Филдинг, Чарльз Диккенс… Старая добрая традиция европейской литературы XVIII–XIX веков. И конечно же, великий Гёте. Перед нами типичный роман воспитания — литературная форма, не просто связанная с культурной традицией Европы, но укорененная в ней, являющаяся краеугольной! Ей‑богу, не имей книга уже известного на весь мир названия, посоветовал бы автору назвать ее «Страдания юного Адольфа». Или даже так, чтобы сохранить некоторую анонимность: «Страдания юного А.».

Герой первых глав «Майн кампф», действительно, по сути дальний потомок юного Вертера, родственник молодого Робинзона Крузо и Тома Джонса‑Найденыша, любознательный и наблюдательный подросток (затем молодой человек), одаренный от природы повышенной чувствительностью, познающий окружающую жизнь, размышляющий о своем предназначении. Послушный и любящий сын. И конечно же, с душой, тянущейся к прекрасному и героическому — к литературе и истории:

Перечитывая много раз книги из отцовской библиотеки, я чаще всего останавливал свое внимание на книгах военного содержания, в особенности на одном народном издании истории франко‑прусской войны 1870–1871 гг. Это были два тома иллюстрированного журнала этих годов. Эпоха тех героических лет стала моей любимой. Отныне я более всего мечтал о предметах, связанных с войной и с жизнью солдата…

Отцовская библиотека, Б‑же мой! Одного такого упоминания достаточно было, чтобы растрогать читателя.

Между прочим, в момент выхода книги война — Первая мировая — лишь недавно закончилась. Эти романтические довоенные мечты юноши‑идеалиста — разве могли они не найти отзвук в сердцах бывших фронтовиков? Они ведь тогда, перед войной, были такими же. Они помнили свои первые шаги во взрослую жизнь, свои вопросы, не находившие ответов. Первые главы «Майн кампф» возвращали им (да‑да, не смейтесь!) воспоминание о довоенном, семейном уюте…

Жизнь продолжается, юноша взрослеет, его художественная натура увлечена живописью. Он едет в столицу — в Вену, новый д’Артаньян или Растиньяк… Идиллия провинциального города закончилась. Первое столкновение с жизнью столицы — и первая неудача:

Я отправился в Вену, чтобы там сдать экзамен в Академии. Я вез с собой большой сверток собственных рисунков и был в полной уверенности, что экзамен сдам шутя. Еще в реальном училище меня считали лучшим рисовальщиком во всем классе, а с тех пор мои способности к рисованию увеличились в большой степени. Гордый и счастливый, я был вполне уверен, что легко справлюсь со своей задачей. Я сгорал от нетерпения скорее сдать экзамен и вместе с тем был преисполнен гордой уверенности в том, что результат будет хороший. Когда мне объявили, что я не принят, на меня это подействовало как гром с ясного неба…

Надеюсь, приведенных цитат достаточно, чтобы понять: Гитлер выстроил свою книгу как внешне бесхитростный рассказ молодого человека о детстве, о первых надеждах и первых неудачах, о жизненных трагедиях — смерти матери и тому подобном. На протяжении нескольких первых глав вы преисполняетесь к герою сочувствием и симпатией. А поскольку рассказ идет от первого лица , вы начинаете непроизвольно примерять все его переживания, его чувства и мысли на себя, его жизненный опыт становится вашим. Таков механизм воздействия подобного рода книг. Давно известно, что читатель легко отождествляет себя с героем произведения, написанного от первого лица. Вы внимательно следите за всеми перипетиями жизни героя — они вам близки. Сколько раз вы сами бывали в подобных ситуациях! Вы симпатизируете ему — почему бы и нет? Талантливый молодой человек, одаренная натура, трепетно относящийся к матери, беззаветно храбрый солдат. Вы чувствуете себя таким же. И…

И вы начинаете уже сочувствовать и его политическим взглядам — ведь они выросли из того же повествования! Чем дальше, тем больше вы начинаете оправдывать эти взгляды — на самом деле убийственные. Потому что герой, выразитель этих взглядов, стал вам близок, пока вы читали привычные переживания «юного А.». И момент превращения сентиментального юноши в монстра, вещающего, словно по наущению самого князя тьмы, вы не заметили.

Я не знаю, сам ли Гитлер оказался столь изощренным литератором или его помощники помогли ему, но людоедские, чудовищные взгляды «Майн кампф» были облечены в привычный и любимый наряд европейской литературы — роман воспитания. Книга будущего фюрера целиком и полностью принадлежит культурной традиции XIX века. Именно в ней формировались десятки миллионов современников Гитлера. Его герой был им знаком и близок.

Признаться ли? Даже я — я, еврей, 16 родственников которого убили поклонники «Майн кампф», во время чтения этого супербестселлера первой половины ХХ века испытывал симпатию и сочувствие к автору! К Гитлеру!..

Что ж говорить о других? Что говорить о временах до, до, до — Нюрнбергских законов, войны, безумия Катастрофы — того запредельного кошмара, который получил академическое, совершенно идиотское название Холокост — Всесожжение, Гекатомба, стоглавая жертва, приносимая богам? Каким богам? Какая жертва?

Но это разговор на потом, попозже, возможно. В другой раз.

Темное обаяние Гитлера‑литератора одним из первых отметил Джордж Оруэлл. В рецензии на первое английское издание его книги Оруэлл написал:

Гитлер не победил бы своих многочисленных соперников, если бы не обладал магнетизмом, что чувствуется даже в грубом слоге «Майн кампф» и что явно ошеломляет, когда слышишь его речи. Я готов публично заявить, что никогда не был способен испытывать неприязнь к Гитлеру…

И далее:

У него трагическое, несчастное выражение лица, лицо человека, страдающего от невыносимых несправедливостей. Это лишь более мужественное выражение лица распятого Христа, столь часто встречающееся на картинах… Он мученик, жертва, Прометей, прикованный к скале, идущий на смерть герой, который бьется одной рукой в последнем неравном бою…

Если бы он не пришел к власти, если бы не стал канцлером, а остался всего лишь автором романа воспитания, озаглавленного «Майн кампф», его, наверное, можно было бы назвать последним романтиком Европы. Даже этаким Дон‑Кихотом ХХ века, немецкого розлива.

Он — квинтэссенция европейского романтизма, той самой культуры, которой я восхищался едва ли не всю жизнь.

Культуры, которая превратила Европу в огромное еврейские кладбище.

С табличками, на которых начертаны имена исчезнувших.

Таким был урок, впервые полученный мною в немецком городе Нюрнберге.

И потом, сидя в нюрнбергском уличном кафе на старой Уншлитплац, недалеко от старинных Новых ворот, осмысливая полученный урок, вспомнил я неожиданно о книге, из которой впервые узнал название этой площади, а в силу все той же прихотливости мысли понял вдруг, что мой нюрнбергский урок еще не закончен.

Ибо именно в этом городе, на этой площади случилось явление миру странного человека, чья судьба стала предметом многих исследований и многих глубокомысленных рассуждений.

И, может быть, в ней, этой судьбе, отразились и причины появления полированных латунных табличек.

* * *

В 1828 году на нюрнбергской Уншлитплац появился странный человек. Это был юноша, очень худой и бледный, одетый в причудливые лохмотья. Внимание прохожих он привлек своей походкой — юноша шел, покачиваясь, словно ребенок, недавно научившийся ходить, — и испуганным выражением лица. Его остановил полицейский, которому он показался подозрительным, — но оказалось, что пришелец не умеет говорить! В участке, куда его отвели, юноша радостно оживился, увидев бумагу и перо, и знаками попросил позволить что‑то написать. После этого старательно вывел: «Каспар Хаузер» — и лишился чувств.

Так произошло явление в мир человека, загадка которого до сих пор считается одним из самых волнующих событий того времени. «Дело Хаузера», включавшее запротоколированные свидетельства официальных лиц, экспертов и просто очевидцев, говорят, составило почти полсотни томов. «Говорят» — потому что архив, в котором оно хранилось, сгорел в годы Второй мировой войны.

Научившись говорить (к этому немало стараний приложил известный педагог и философ Г. Даумер, в доме которого найденыш жил какое‑то время), юноша поведал историю странную и таинственную. Оказывается, Хаузер, сколько помнил себя, жил в тесной лесной землянке. Некто, прикрывавший лицо капюшоном плаща, время от времени навещал его, кормил, а однажды, водя рукой юноши, научил писать имя. После этого незнакомец вывел его на дорогу, ведущую к Нюрнбергу и, как рассказывал Каспар Хаузер, подтолкнул в нужную сторону. Сделав несколько шагов, юноша остановился и оглянулся. Но неизвестный опекун исчез.

Странным и страшным оказался и финал короткой жизни. Спустя пять лет после того как Каспар Хаузер пришел в Нюрнберг, он был убит при обстоятельствах не менее таинственных, нежели его появление. В 1832 году Каспар Хаузер переехал в город Ансбах, где вдруг исчез во время бала, данного его очередным опекуном. Его нашли в саду, и грудь его была пробита кинжалом. Убийца, нанесший удар прямо в сердце, найден не был.

Одна за другой возникали самые невероятные версии происхождения юноши. По одной из них, Каспар был сыном баденского герцога: младенца похитили и упрятали представители боковой ветви правящего рода, претендовавшей на баденский трон. Эта версия приобретала особый блеск, оттого что престолонаследник приходился внуком самому Бонапарту. Убийство же приобретало черты политического: устранение нежелательного соперника правящей династии.

Остается добавить, что судьба, среди прочих, свела «нюрнбергского Маугли» с государственным советником Фейербахом, отцом пяти знаменитых братьев, самым прославленным из которых стал младший — философ Людвиг Фейербах.

* * *

«Криминалистическая загадка XIX века» постоянно приковывала и приковывает к себе внимание деятелей искусства. История Каспара Хаузера стала сюжетом прекрасного романа Якоба Вассермана «Каспар Хаузер, или Леность сердца», в 2000 году экранизированного американскими кинематографистами. Ему посвятил стихотворение Поль Верлен:

Я был рожден не в добрый час,

А жить, как все, — лишен я дара.

Молитесь, люди, за Каспара,

Он так несчастен среди вас!

Вот о романе Вассермана я и хотел бы поговорить. Вернее, о том, каким страшным пророчеством он стал. Но прежде чем говорить о романе, несколько слов о писателе — ибо судьба его и взгляды не менее важны.

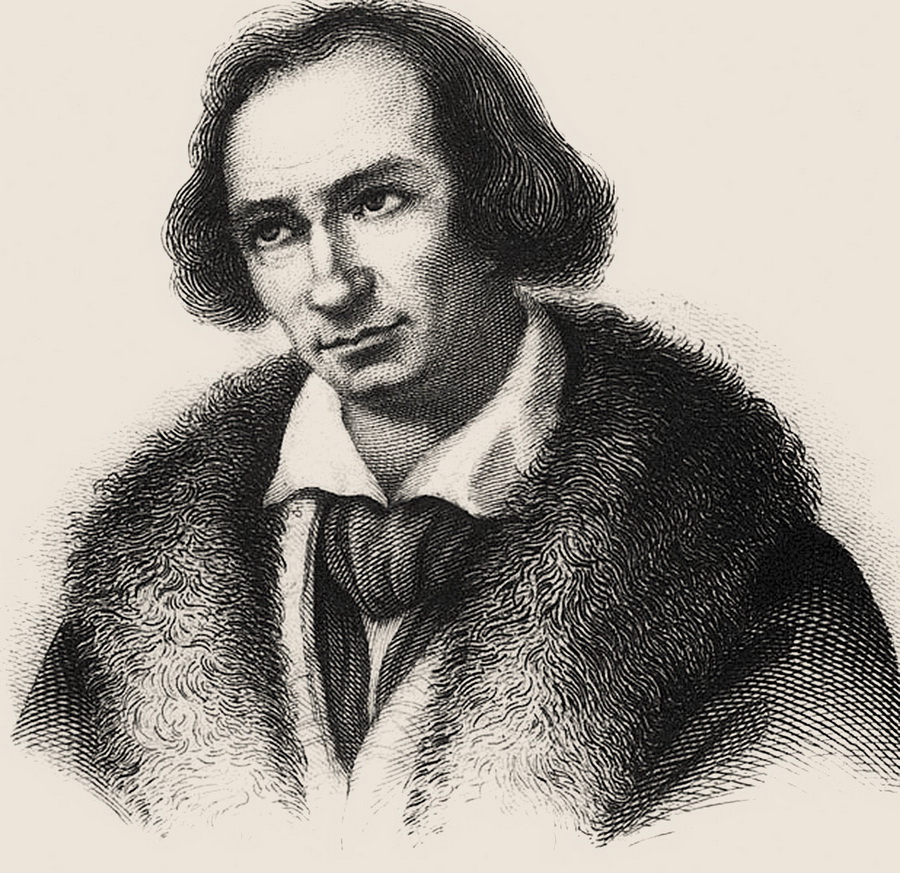

Якоб Вассерман — один из самых ярких представителей «немецко‑еврейской» литературы. Пусть такое определение не смущает читателя — в период между двумя мировыми войнами в Европе активно развивалась еврейская литература на разных языках. Тот самый феномен, с которым сегодня мы сталкиваемся только в Израиле — многоязычная еврейская литература, — был достаточно распространен в Европе. Если бы не Катастрофа европейского еврейства, возможно, эта еврейская литература, создававшаяся на английском, немецком, французском и даже провансальском и фламандском языках, продолжала бы развиваться… То, что это была именно еврейская литература, определялось не только и не столько тематически — в конце концов, на еврейскую тему писалось всегда множество книг, в том числе антисемитских, — и даже не национальной принадлежностью автора, сколько мировоззрением автора и адресатом: европейскими евреями.

История «нюрнбергского найденыша» становится для Вассермана поводом к мысленному эксперименту — столкновение личности, причем личности tabula rasa, «чистой доски», — с обществом. В данном случае понятие «чистота» приобретает как бы двойной смысл — его можно истолковать и как «невинность», и как «незнание». По выходу романа критики и читатели восприняли его как традиционный для германской литературы роман о воспитании этакого немецкого Кандида — Простодушного.

Да, это действительно был эксперимент — но иного рода. Речь шла не просто о воспитании «природного» человека (неудачном эксперименте, с трагическим финалом).

Поскольку вассермановский Каспар — отнюдь не Кандид. Хотя и имеет некоторое сходство с воспитанником гуронов, описанным «фернейским затворником».

Начнем с того, что, приняв для романа одну из версий реального «дела Каспара», Вассерман постоянно, даже навязчиво подчеркивает «высокое» происхождение своего героя:

Его <…> ведут в зал, где висит множество зеркал в золоченых рамах <…> Другой зал — он полон книг, а со сводчатого потолка свешивается гигантская люстра <…> Портреты по стенам <…> Они приближаются к лестнице, ее ступени золотыми облаками устремляются вверх <…>

Это отрывки из описания снов Каспара Хаузера, снов, которые он видит регулярно и в которых, согласно Вассерману, раскрываются некоторые картины прошлого «нюрнбергского найденыша». И значит, Хаузер вырос во дворце действительно сказочного великолепия, полном книг и золоченых ступеней‑облаков… Правда, наяву Хаузер рассказывает о другом прошлом:

Сколько Каспар себя помнил, он всегда жил в темной комнате, всегда в одной и той же темной комнате… Его темница была тесной и узкой: ему помнится, что как‑то раз, раскинув руки, он коснулся двух противоположных стен. Каспар никогда не покидал ее, спал без сновидений или сонно бодрствовал. Сумерки и полный мрак отличались друг от друга — вот и все, что было ему известно о дне и ночи; просыпаясь ночью и вперяя взор в темноту, он уже не видел стен…

Итак, с одной стороны — мрак, теснота, состояние то ли смерти, то ли предрождения (темница, однажды отверзающаяся и выпускающая героя в мир, — чем не символ материнского лона; фрейдистские символы рассыпаны по роману, ничего удивительного в этом нет, вспомним время написания — 1908 год); с другой — роскошный дворец, блеск золота и сияние мудрости («книги»).

Кто же он, герой романа Якоба Вассермана?

Придя в обычный мир, Каспар постепенно проходит несколько этапов адаптации (пока назовем это так), причем эти этапы отличны друг от друга и тщательно отобраны Вассерманом.

Простейшее образование, умение говорить, читать и писать, которые ему сообщает уже упоминавшийся Георг Даумер.

Затем — опека некоего барона фон Тухера, аристократа и эстета.

Затем — фрау Бехольд, пытающаяся научить юного «Маугли» искусству любви.

Наконец — солдафон и тоже учитель Квант, во время жизни у которого найденыш и погибает от руки таинственного незнакомца. Прибавим к этому общую опеку, которую осуществляет блестящий юрист, уже упоминавшийся нами Ансельм фон Фейербах: олицетворение закона. Иными словами, Хаузер проходит адаптацию юридическую, образовательную, эстетическую, эротическую…

Но почему же ни у кого ничего не получилось, почему герой романа не был принят обществом, почему он погибает?

Якоб Вассерман писал свои книги для евреев и о тех проблемах, которые в наибольшей степени волновали евреев Европы в целом и Германии в частности. Он начинал свое творчество романом «Циндорфские евреи», а закончил эпическим «Агасфером». Проблемой, находившейся в центре его романов, была проблема национальной и общественной самоидентификации и судьбы еврейского народа. Выходом для евреев, единственным выходом, позволявшим преодолеть «архаику», «окаменелость» традиционного иудаизма и войти в «цивилизованную семью народов», он считал ассимиляцию.

Именно об этом повествует его роман. Каспар Хаузер (не исторический, а романный) проходит последовательно те формы ассимиляции, которые так или иначе пытались пройти до него и после него современники и соплеменники Якоба Вассермана, европейские евреи, — гражданскую и политическую эмансипацию, борцов за которую символизирует Ансельм фон Фейербах, эстетическую, культурную адаптацию, выражаемую бароном фон Тухером; наконец, «биологическую» (назовем ее так) ассимиляцию в объятиях госпожи Бехольд. Все это — во имя бегства из тесной и темной «архаики» иудаизма.

Но все оказывается напрасным. Каспара обучают только до определенного уровня, после чего «Даумер почему‑то охладел к своему ученику». К искусству, к европейской эстетике он допускается лишь в качестве восторженного и молчаливого почитателя; стоит ему сделать какое‑то замечание, как тут же:

— Я играл не для того, чтобы выслушивать твои вздорные суждения, — холодно заметил барон, закрывая инструмент.

Все прочие попытки столь же бесплодны. Чем меньше Каспар походил на окружающих, тем больше интереса и даже снисходительного сочувствия он вызывал. Чем ближе он подходил к цивилизации (чем ближе его к ней подталкивали), тем холоднее и враждебнее к нему эта цивилизация становилась. Он был чужим, чужим и остался. Близость чужого оказалась неприемлемой для окружающих.

Именно после того как Хаузер с горечью осознает, что его не принимают и не примут за своего, он начинает видеть сны о своем высоком происхождении. И это как раз объясняется очень просто. Хасидский цадик, рабби Леви‑Ицхак из Бердичева, говорил: «Каждый еврей — царский сын». Разумеется, это не материальное, земное царство — потому наяву рассказать наш герой может лишь о темной и тесной каморке. Но это — царство. Подлинное прошлое Каспара Хаузера — царский дворец, принимавшийся им за темную и тесную каморку. Царский дворец, исполненный света мудрости.

И вот тут‑то, вскоре после осознания неудачи того, что мы сегодня называем ассимиляцией, он встречается с убийцей.

Сколь пророческими оказались эти сцены, можно убедиться по детали поистине чудовищной: Каспар ранен кинжалом прямо в сердце, но крови было мало, и ему не поверили! Он говорит, что ему больно, а над ним смеются. Ему объявляют, что никому бы и в голову не пришло его убивать, что это наглая ложь и дикие фантазии:

Укололи его! Кто же это, интересно, вас уколол? И зачем? Чтобы вытащить несколько жалких грошей из вашего кармана? Чушь какая!..

Когда же оказывается, что он действительно ранен, то —

Признайтесь лучше! Признайтесь, что вы сами себя укололи!

Символика заключительной главы столь очевидна, что ее не стоит даже объяснять. Разве что вспомнить о том, как после появления Нюрнбергских законов, этой прелюдии к геноциду, британские евреи собирали подписи под петицией протеста против преследований германских евреев нацистами. И пришли они к великому писателю, гуманисту и демократу Герберту Уэллсу. И тот им ответил, отказавшись подписывать петицию, мол, а почему это везде, где евреи появляются, появляется антисемитизм? Может быть, дело и на этот раз не в немцах, а в евреях? Впрочем, ничем это не отличается от замечания великого Льва Толстого о том, что, мол, не знает он этого Дрейфуса, но видел зато великое множество Дрейфусов, и все они были виновны.

Автор «Машины времени» и «Борьбы миров» был прав. Хотя, может быть, истинный смысл его вопроса остался для него скрытым. А ответ прост.

Конечно, дело не в немцах (австрийцах, французах, поляках). Дело в евреях. Ибо — целый мир не может быть ассимилирован другим миром. Он может быть только побежден. «Борьба миров».

…Томас Манн писал по поводу романа Вассермана, что Каспар Хаузер в нем — пробный камень цивилизации. Именно пробным камнем европейской цивилизации было ее столкновение с евреями. Ответ пришел в 1933‑м, за год до смерти Якоба Вассермана.

Нет, не о «нюрнбергском подкидыше» писал в действительности Вассерман, не судьба «немецкого Маугли» беспокоила его. Хотел он того или нет, но получился у него роман о «подкидышах цивилизации» — европейских евреях. Не ассимилированных, а пытавшихся ассимилироваться, ушедших из «тьмы» иудаизма, из материнского лона еврейской традиции, — и не пришедших в рай европейской культуры. Вернее, непринятых, отторгнутых. Хотел он того или нет, но его роман фактически дал ответ — отрицательный — на вопрос: «Могут ли евреи ассимилироваться в Германии?»

И когда перед смертью, перед убийством романный Каспар вдруг получает загадочное письмо, написанное непонятным «зеркальным» способом, письмо, вызывающее его в заснеженный сад, — это послание из того прошлого, от которого поначалу хотел уйти несчастный юноша.

«Зеркальное письмо»… Даумер говорит, что это письмо, написанное с помощью зеркала, способом, придуманным еще Леонардо да Винчи. Но, сдается мне, «зеркальное», то есть написанное не слева направо, а справа налево, — это послание на родном языке Каспара, на еврейском, весточка из того таинственного дворца. Именно после получения этого послания Каспар грезит о голубой шинели с золотым шитьем и шпаге принца, царского сына. Но — опоздало послание, несвоевременно пришло. Он вышел в сад. Но не вошел во дворец. Узкий кинжал незнакомца поставил точку в короткой жизни Каспара Хаузера.

Вот он, ответ, который своим романом дал немецкий ассимилированный еврей Якоб Вассерман на вопрос, возможна ли еврейская ассимиляция в Германии.

А затем такой же ответ дала жизнь — когда несколько сотен тысяч «каспаров хаузеров» отправились в первые концлагеря, созданные их немецкими доброхотами‑опекунами. И спустя много лет те же опекуны добросовестно вмуруют в мостовые своих улиц мемориальные таблички с их именами.

Якоб Вассерман и сам это сначала ощутил в 1908 году — и написал «Каспара Хаузера», а затем осознал, в 1934‑м, — и начал писать «Агасфера».

Что до появления табличек, то первой такой табличкой можно считать латинскую надпись на надгробии исторического Каспара Хаузера, кем бы он ни был в действительности:

Hic jacet Casparus Hauser

aenigma sui tempons

lgnota nativitas

occulta mors.

Здесь покоится Каспар Хаузер,

загадка своего времени,

происхождение неизвестно,

смерть таинственна.

* * *

Вернувшись из той, первой поездки в Германию, я написал стихотворение «Каспар Хаузер».

Белая женщина в белом саду,

Ноги ступают по белому льду,

В призрачном зале качается бал,

Как я измучился, как я устал!

Белым туманом исходит река

Белой рекою текут облака.

Пьеса отыграна, близок финал.

Точку поставит кинжал.

Белые губы, пустые уста…

Нет у суфлера другого листа.

Тают и гаснут огни на бегу…

Белые руки на белом снегу…

Но что поэзия? Что — воображение? Разве случайно убеждали нас, что жизнь куда фантастичнее любой выдумки?

Вот он, символический финал нашего рассказа.

Кинжал, пронзивший сердце исторического Каспара Хаузера, был украшен изображением черепа и рунических знаков, похожих на изображение двух молний.

Таблички, таблички… Материализованное в металле коллективное раскаяние? Да. Но раскаяние никогда не бывает своевременным. Раскаяние всегда запаздывает. Даже не знаю, нужно ли оно, это раскаяние. Может, и нужно. Может быть.

«Молитесь, люди, о Каспаре…» Некому молиться.

Не о ком молиться.

Финита ла история.

Занавес.

The Times of Israel: В поисках истины о нацистском военном преступнике

Школа варваров