Я не держу. Иди, благотвори.

Ступай к другим. Уже написан Вертер,

А в наши дни и воздух пахнет смертью:

Открыть окно — что жилы отворить.

Б. Пастернак. «Разрыв» (1919)

В сущности, все уже написано. Лет пятьдесят или сорок назад, в застойные времена постмодерна, новые тексты перекраивались из старых. Веничка Ерофеев был большой мастер на такие дела. Когда любимая девушка бросила его, он вышел из дома со словами пророка Ионы на устах: «Ибо лучше умереть мне, нежели жить» (Ион. 4:3). И прежде чем застрелиться из трех пистолетов сразу, решил вспомнить «что-нибудь освежающее». Например, такое:

Ренан сказал: «Нравственное чувство есть в сознании каждого, и поэтому ничего страшного в богооставленности». Изящно сказано. Но это не освежает, — где оно у меня, это нравственное чувство? Его у меня нет. И пламенный Хафиз (пламенный пошляк Хафиз — терпеть не могу), и пламенный Хафиз сказал: «У каждого в глазах своя звезда». А вот у меня ни одной звезды ни в одном глазу. И Алексей Маресьев сказал: «У каждого в душе должен быть свой комиссар». А у меня в душе — нет своего комиссара. Нет, разве это жизнь? Нет, это не жизнь, это фекальные воды, водоворот из помоев, сокрушение сердца. Мир погружен во тьму и отвергнут Богом.

А когда промазал из всех трех пистолетов, сказал себе:

Не печалься, вечно ты печалишься! Не помню, кто, не то Аверинцев, не то Аристотель сказал: Animalia omnia post coitum opressi sunt, то есть «каждая тварь после соития бывает печальной», а я вот постоянно печален, и до соития, и после. А лучший из комсомольцев Николай Островский сказал: «Одним глазом я уже ничего не вижу, а другим — лишь очертания любимой женщины». А я не вижу ни одним глазом, и любимая женщина унесла от меня свои очертания. А Шопенгауэр сказал: «В этом мире явлений…» (Тьфу, не могу больше говорить, у меня спазмы.)

От печали его спас Павлик-фармацевт, снабдив бутылью с цикутой и трехтомником Розанова. Вернувшись домой, Веничка «развернул наугад и начал читать с середины». Ему попался сборник эссе «Опавшие листья» (1913), где среди прочего он нашел вот что:

«Я только смеюсь или плачу. Размышляю ли я о собственном смысле? Никогда. Грусть — моя вечная гостья». «Смех никого не может убить, смех придавить только может». «Терпение одолеет всякий смех». «Смеяться — вообще недостойная вещь, низшая категория человеческой души. Смех — от Калибана, а не от Ариэля».

Оставим теперь книгу Венедикта Ерофеева «Василий Розанов глазами эксцентрика» (1973) и перейдем напрямую к текстам Розанова. В статье «Между Азефом и “Вехами”» (1909) Василий Васильевич писал о «победном хохоте» радикалов — Писарева, Чернышевского и прочих:

Смех по самому свойству своему есть не развивающая, а притупляющая сила. Смех может быть и талант смеющегося, но для слушателя это всегда притупляющая сила. Смех не зовет к размышлению. Смех з а с т а в л я е т с собою соглашаться. Смех есть деспот. И около смеха всегда собираются рабы, безличности, поддакивающие. Ими, такими учениками, упился радикализм и подавился. Ибо какого даже талантливого учителя не подавят тысячи благоговейных ослов!

Кажется, нечто подобное мы читали у Аверинцева: «… есть прямая связь между смехом и насилием, между карнавалом и авторитарностью». И еще Аверинцев отмечал «склонность современного либерализма к лозунгу и примитивному жесту». И Розанов укорял «террористов»:

Они не лишены поэтичности, потому что вдохновенны; но смысл этого вдохновения сводится к черной точке — полному разобщению с людьми и их интересами, с человеком и его заботами, с мудростью человеческой, ошибками, глупостями, шутовством, смешным и возвышенным.

«Мудрости человеческой» у Розанова — в избытке. Но и шутовства — доброго, а чаще злого — хватало. Недаром Веничка, знавший в шутовстве толк, пришел в восторг от Василия Васильевича, называя его любовно «реакционером», «мракобесом», «людоедом» и «кровопийцей». В разгар дела Бейлиса Розанов написал книгу «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» (1914), оплакивал умученных от жидов христианских младенцев и был за это изгнан из либерального Религиозно-философского общества. Когда же Россия погрузилась во мглу революции и гражданской войны, он проникся любовью и жалостью к евреям. И мы читаем в его предсмертном труде «Апокалипсис нашего времени» (1918):

Сказать: «утешение» — и это сказать все о том народе […] И вот народ, который всемирно был утешителем всех скорбных, утомленных, нуждающихся в свете душ, — теперь во тьме, и не только сам без утешения, но пинаем и распинаем… Что же, что такое случилось? Явно — случилось в планете и в судьбах человечества?

А случилось вот что: «надавило шкафом», книжным шкафом, в котором изобилует ненависть к Израилю.

Отодвинуть шкаф невозможно, уж больно тяжелые тома там стоят:

Кто может отодвинуть блаженного Августина? Такой могучий, исключительный ум. Кто может отодвинуть Иоанна Златоуста? Одно имя показывает, каков он был в слове. И Апостола Павла? И уж особенно — Самого?

И Розанов разъясняет подробно:

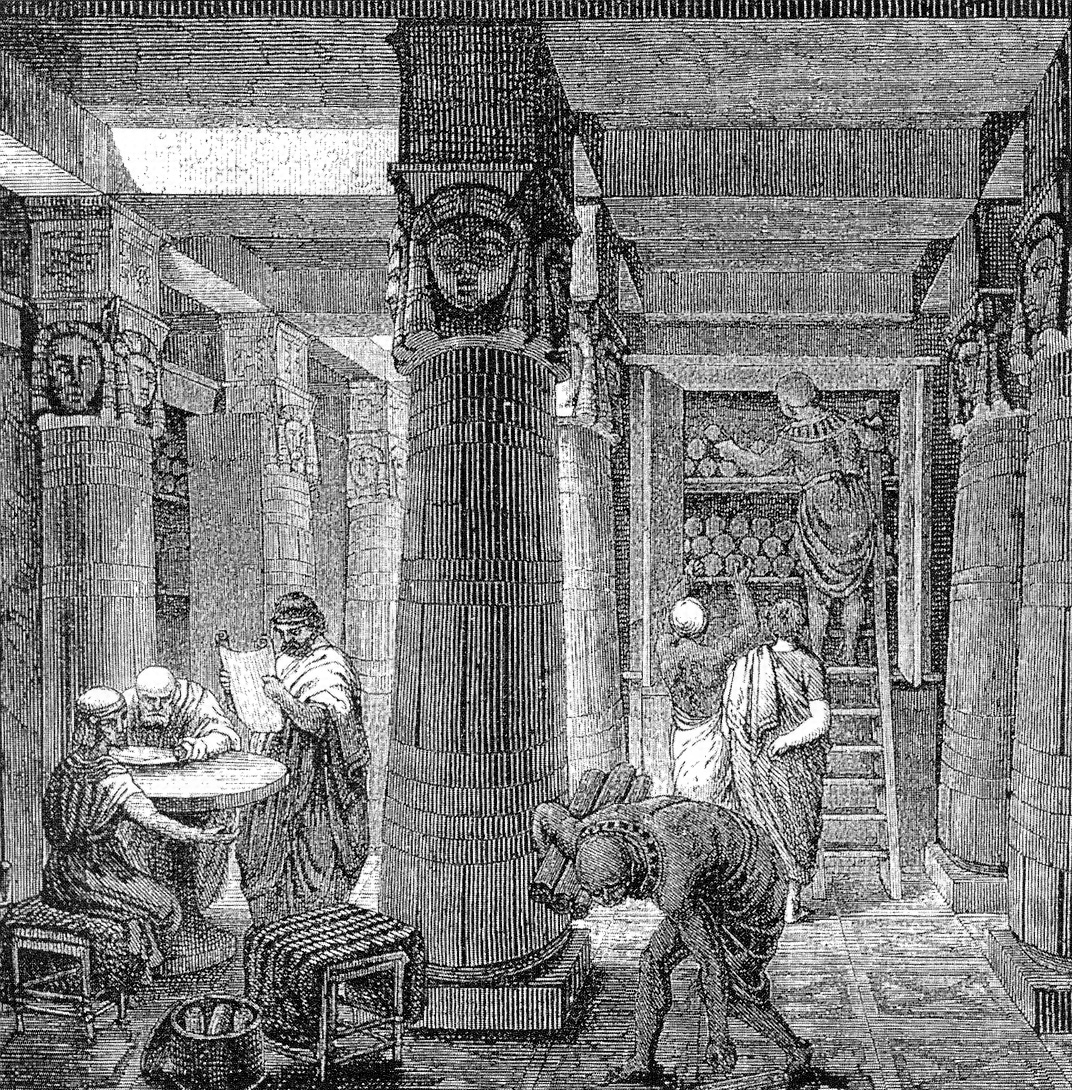

Нельзя иначе, как отодвинув шкаф, спасти или, вернее, избавить от непомерной вечной муки целую народность, 5-8-10 миллионов людей, сколько — не знаем: но ведь даже и о д н о г о ч е л о в е к а з а д а в и т ь — страшно. И вот он хочет дышать и не может дышать. «Больно», «больно», «больно» […] Разве можно сдвинуть такие библиотеки. На евреев давит Императорская Публичная Библиотека, British Museum. И в Испании — Университет в Саламанхе, в Италии — «Амвросианская библиотека» в Венеции. Господи, — все эти библиотечные шкафы надавили на грудь жидка из Шклова. А ведь знаете, как тяжелы книги.

«Больно», «больно», «больно». Евреям больно, но ведь и другим больно, и даже спорят народы, кому больнее. Может быть, боль допущена в мир не просто так, а чтобы разбудить человека? Ведь если вовремя не проснуться, можно умереть. Стать жертвой чудовищ, рожденных сном разума. Может, лучше вообще не спать, не дать сонному мороку власть над собой?

Поэтому, прежде чем проститься с читателем, я по примеру Венички попытаюсь вспомнить «что-нибудь освежающее». Например, такое:

Но и так, почти у гроба,

Верю я, придет пора —

Силу подлости и злобы

Одолеет дух добра.

Б. Пастернак. «Нобелевская премия» (1959)

Апория Зенона

Золотой век