19 февраля отмечается 125‑летие со дня рождения Александра Аркадьевича Лабаса (1900–1983).

Накануне юбилея художника Государственный историко‑художественный музей «Новый Иерусалим» открыл выставку «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви».

В проекте, который готовился несколько лет, принимают участие свыше полутора сотен живописных полотен мастера и его графических листов из собраний 18 российских музеев.

Выставка работает до 25 мая, но в марте графическая часть экспозиции, имеющая ограниченный срок экспонирования, изменится.

Заоблачный мир

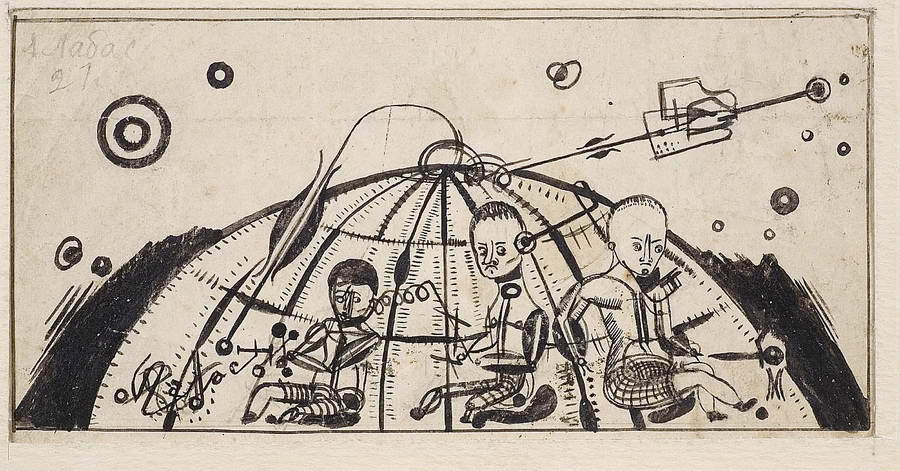

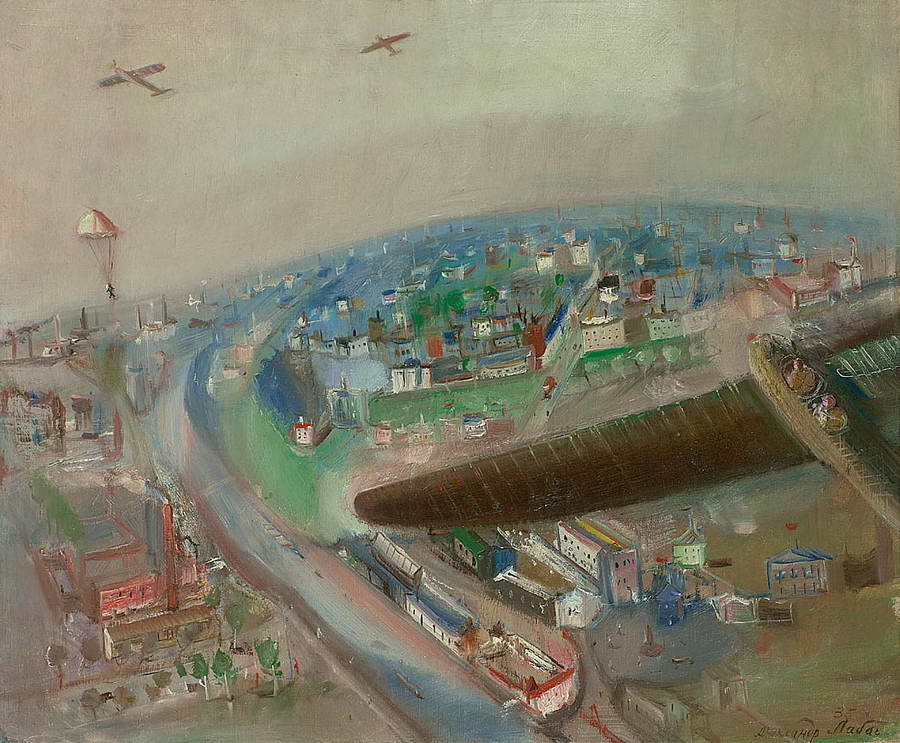

Стремительный бег локомотивов, полет гигантских дирижаблей, легких аэростатов, самолетов, ракет, даже эскалатора метро и станций с «жителями отдаленных планет», без сомнения, навсегда останутся главными темами творчества Александра Лабаса.

Художник изображал пространство, видимое с борта летательных аппаратов, мечтал об искусственных спутниках Земли, путешествиях на Луну. Воспарив над всем житейским, он существовал в своем бесплотном, вымышленном измерении. Вглядывался пристально в настоящее, представлял фантастику чудесного будущего, рисуя его в воображении.

Наследие Лабаса, при жизни заставшего признание, но лишь в 1976 году дождавшегося единственной персональной выставки, в последнюю четверть века не обделено вниманием.

При участии «Лабас‑Фонда» и стараниями его создательницы Ольги Бескиной‑Лабас, двоюродной племянницы художника, были реализованы выставки в ГМИИ им. А. С. Пушкина (2000), Третьяковской галерее (2011), Русском музее (2012), ныне упраздненном Институте русского реалистического искусства (2017), а также в 2022 году в Музее искусства Санкт‑Петербурга XX–XXI веков.

Каждый из кураторов рассматривал наследие мастера в собственном ракурсе, находя свою тональность и, в определенном смысле, свою скорость.

Архитекторы нынешней выставки, театральные художники Эмиль Капелюш, Юрий Сучков и Яна Глушанок погрузили произведения Лабаса в невесомое пространство глубины и воздуха, замедляющее время, усиливающее нематериальность живописи.

Тотальная инсталляция выстроена из серебристых полукруглых форм, в которых отсутствуют горизонтальные линии, — структур, напоминающих остов дирижабля.

Этот «заоблачный» мир пронизывают звуки композиции Milky way, созданной музыкальной лабораторией «Антифон» специально для проекта в «Новом Иерусалиме».

К слову, то, насколько важна была музыка для Лабаса, обладателя абсолютного слуха, чей типично еврейский папа играл на скрипке, а рано умершая мать Хая Шоломовна на рояле, отражено в его циклах, посвященных музыкантам: фигуративных и абстрактных «музыкальных» экспериментах 1950–1980‑х годов. Пять лет назад эти работы были показаны на выставке «Александр Лабас. Музыка» в московской галерее «Роза Азора».

Не повториться, сделать проект принципиально отличающимся от прежних — такую задачу ставили перед собой куратор нынешней выставки Ксения Новохатько и научный консультант Александр Балашов. И это им удалось.

Основой реконструкции мира одного из самых светлых и поэтичных советских живописцев послужили воспоминания художника и его дневниковые записи. Александр Аркадьевич Лабас вел их 30 лет, с середины 1950‑х годов.

Этими текстами кураторы как бы «разговорили» экспозицию, не особенно покоряющуюся хронологическому принципу и расположившуюся в трех залах.

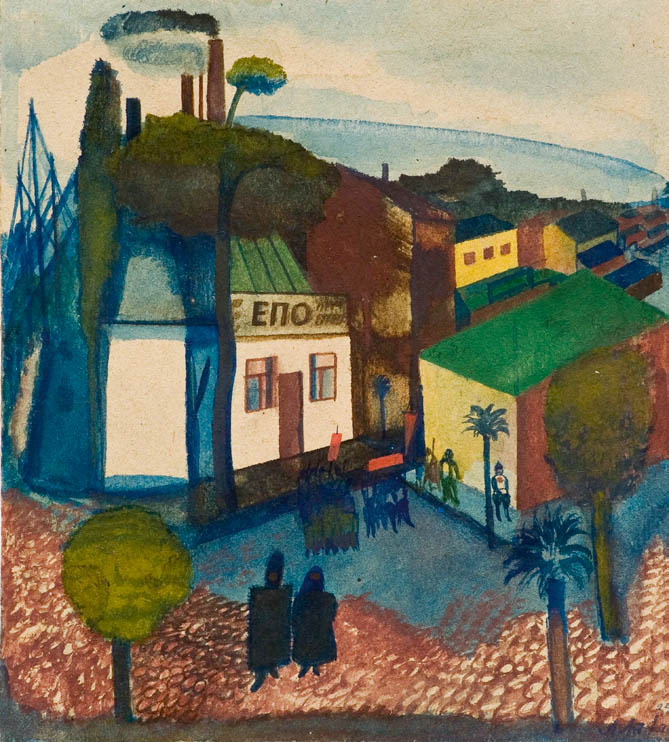

В первую часть выставки под названием «Предчувствие» вошли ранние работы, в том числе сочинская серия 1924 года, морские пейзажи 1930‑х и несколько поздних работ.

В «Сотворение» включена серия работ второй половины 1920‑х, передающих ощущение прогресса стремительно меняющегося мира.

И наконец, «Невесомость» посвящена одновременно нелегкому периоду борьбы с «формализмом» в искусстве (рикошетом ударившему и по Лабасу, который как член Общества станковистов, ОСТ, был отлучен от участия в больших выставках) и счастливым моментам любви. Ведь это слово также вынесено в заглавие выставки.

Цвет созерцания

«С детства меня посещали сновидения, они приходили ко мне с поразительной ясностью, и не только во сне, но и среди бела дня вдруг я начинал видеть образцы, сначала неясные, а затем часто законченные в такой мере, что мне только нужно осторожно, чтобы не растерять, перенести их на холст. Много картин у меня родилось именно так» . Этими словами из дневника художника сопровождается начало погружения в его творчество.

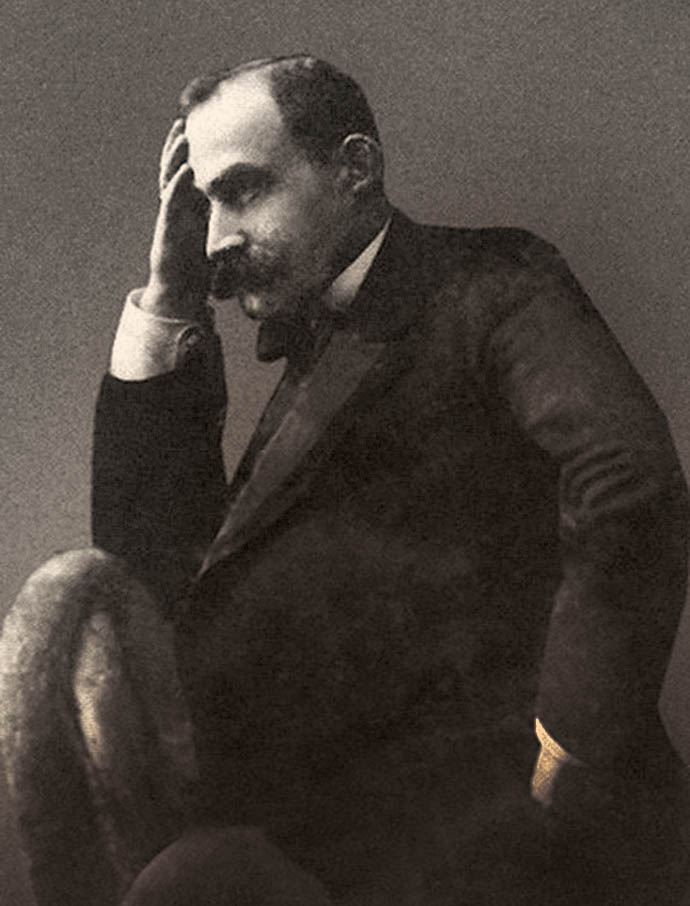

Аарон‑Айзек, он же Аркадий Григорьевич, сын Гирша и Леи‑Рони Лабас из Витебска, не проигнорировал стремление шестилетнего Шуры к рисованию.

Сам Аркадий Лабас имел традиционную еврейскую профессию дантиста, хотя впоследствии выступал как журналист. А своего младшего он отдал в частную студию художника Виталия Мушкетова, выпускника Московского училища живописи, ваяния и зодчества и петербургской Академии художеств.

В то время семья жила уже в Смоленске — городе, находившемся за чертой оседлости.

Кто знает, останься Лабасы в Витебске, Александр Аркадьевич вполне мог оказаться в школе Юделя Пэна, знаменитого учителя Марка Шагала.

Школу Пэна, кстати, посещала Раиса Вениаминовна Идельсон, будущая вторая жена Лабаса (а до того жена Роберта Фалька).

Итак, успевший повоевать на Гражданской и организовать мастерскую при политуправлении 3‑й армии Восточного фронта студент ВХУТЕМАСа расписывал с товарищами кинотеатр на Триумфальной площади в Москве: потолки, стены, колонны под малахит и мрамор.

На этой работе Лабас подхватил воспаление легких. Доктор посоветовал уехать на юг. И в конце 1923 года художник отправляется в Сочи. Первый раз он видит Черное море, высокие, как многоэтажные дома, волны, пустынный берег.

В Сочи Лабас создает серию чрезвычайно энергичных акварельных пейзажей, часть которой, собранную из разных музеев, в том числе Третьяковки и ГМИИ им. А. С. Пушкина, показывают в первом зале: «Телеграф у моря», «Ветер с севера», «На улице».

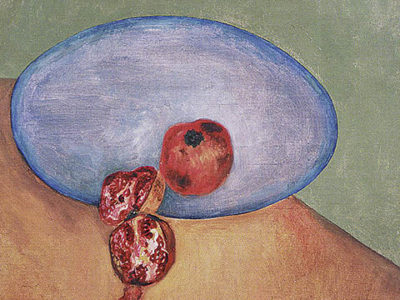

Оставшийся наедине с собой, возможно впервые за долгое время, художник предается созерцанию природы, ее тончайших движений. А цветом созерцания всегда считался синий — один из любимых в палитре Лабаса.

«Мне понравилась голубая краска на обоях, она мне напоминала небо…»

Изысканные вариации в работе с голубым оттенком демонстрируют акварель «Москворецкий мост» (1926), портрет «Девушка 20‑х годов» (1925) и даже работа под названием «Уральский металлургический завод» (1925).

На выставке в «Новом Иерусалиме» зритель впервые видит «Лебедку № 5» (1926) — найденное в Германии и возвращенное в Россию полотно, показывающее, что Лабас любил и интенсивный зеленый цвет.

Свои промышленные впечатления художник получил главным образом после демобилизации, когда был отправлен преподавать в Екатеринбургских художественных мастерских в звании профессора.

«Философское равновесие»

Много места в экспозиции отводится небу и восторгу от состояния полета.

Лабасу случилось остро пережить тот момент, когда недавнее еще чудо — перемещение по воздуху — стало переходить в разряд обыденности.

В 1911 году в Риге, где к тому времени обосновалась семья Лабасов, Шура увидел выступление знаменитого авиатора Сергея Уточкина на летательном аппарате «фарман‑4».

Рига тогда оказалась центром российского авиастроения. На бывшем вагонном заводе «Руссо‑Балт» начиналось серийное производство аэропланов и дирижаблей.

А в 1921 году, уже в советской России, открылась первая почтово‑пассажирская авиалиния Москва–Харьков.

Потрясенный еще в детстве полетом Уточкина и мечтающий подняться в небо, Александр Лабас покупает билет.

12‑местный самолет «доронье» вылетает из Москвы и дважды попадает в аварию.

Лабас чудом остается жив. Но в обратный путь, единственный из всех пассажиров, он вновь летит.

Ощущение зыбкой пустоты за тонкими стенами кабины аэроплана, зависшего в бесконечности, при этом спокойно сидящие внутри, слегка удлиненные фигуры пассажиров — все это мы видим в нежных и тонких акварелях «В полете» (1926), «Аэроплан» (1928), на полотне «В кабине аэроплана» (1928). Об этом сказано и в дневнике художника: «Когда я впервые поднялся в воздух, это было большим переживанием: видеть землю сквозь облака с большой высоты, ощущение удивительного спокойствия, философское равновесие».

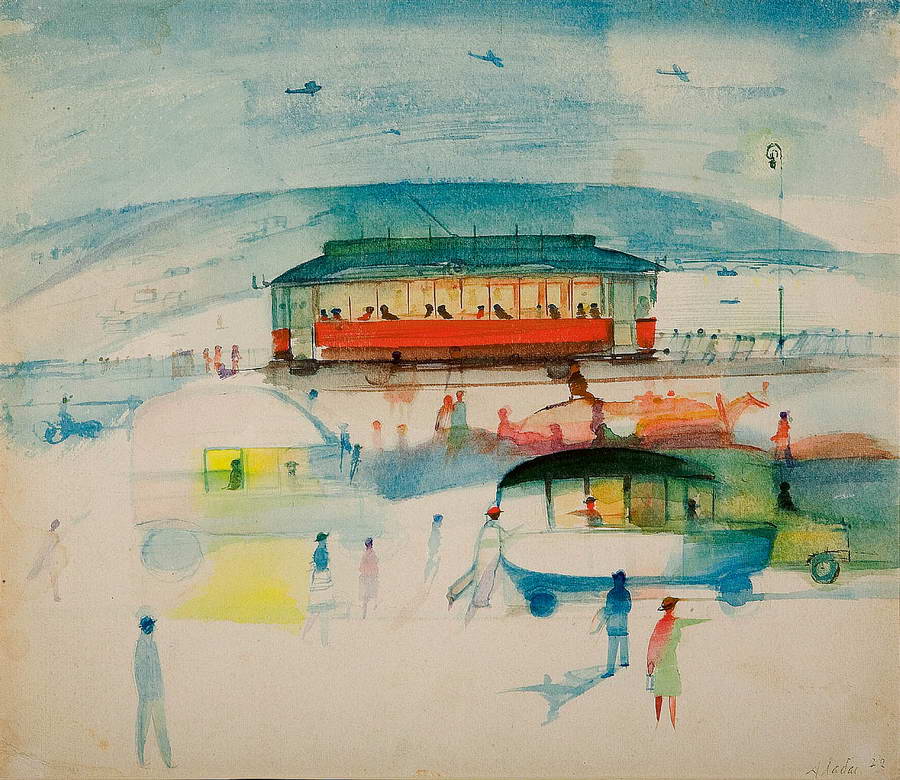

Впрочем, Лабас вдохновлялся не только летательными аппаратами. Он стремился передать жизнь и пульс современного города, понять его ритм. Писал трамваи, метро, уходящие за горизонт поезда, мчащиеся в неведомое.

«Поезд идет» (1929) из коллекции Русского музея вызывает в памяти знаменитое полотно под названием «Дождь, пар и скорость» английского художника Уильяма Тернера, которого Лабас очень любил и с которым его нередко сравнивали.

Мастер динамичных композиций, в портретном жанре художник раскрывался как тонкий лирик и создатель психологически насыщенных образов, в особенности близких ему людей. Здесь в творчество Лабаса как будто произвольно вплетена его личная и еврейская история.

Казалось бы, картиной «На Дальнем Востоке. Красноармеец» (1928) автор дает собирательный портрет героев своего поколения. Но в образе интеллигентного еврейского юноши в буденовке Лабас изобразил своего старшего брата.

Абрам Аркадьевич Лабас родился в 1897 году, был способным пианистом. В Гражданскую ушел добровольцем на фронт. Конец его музыкальной карьере положил простреленный палец.

22‑летний комиссар Лабас будет сражаться с бандами казачьего атамана Дутова, армией Колчака, защищать страну на советско‑китайской границе, получит звание комбрига и станет заместителем начальника штаба Киевского военного округа.

Минует лишь девять лет после написания «Красноармейца», и в сентябре 1937 года Абрама Лабаса обвинят в участии в военном заговоре и расстреляют.

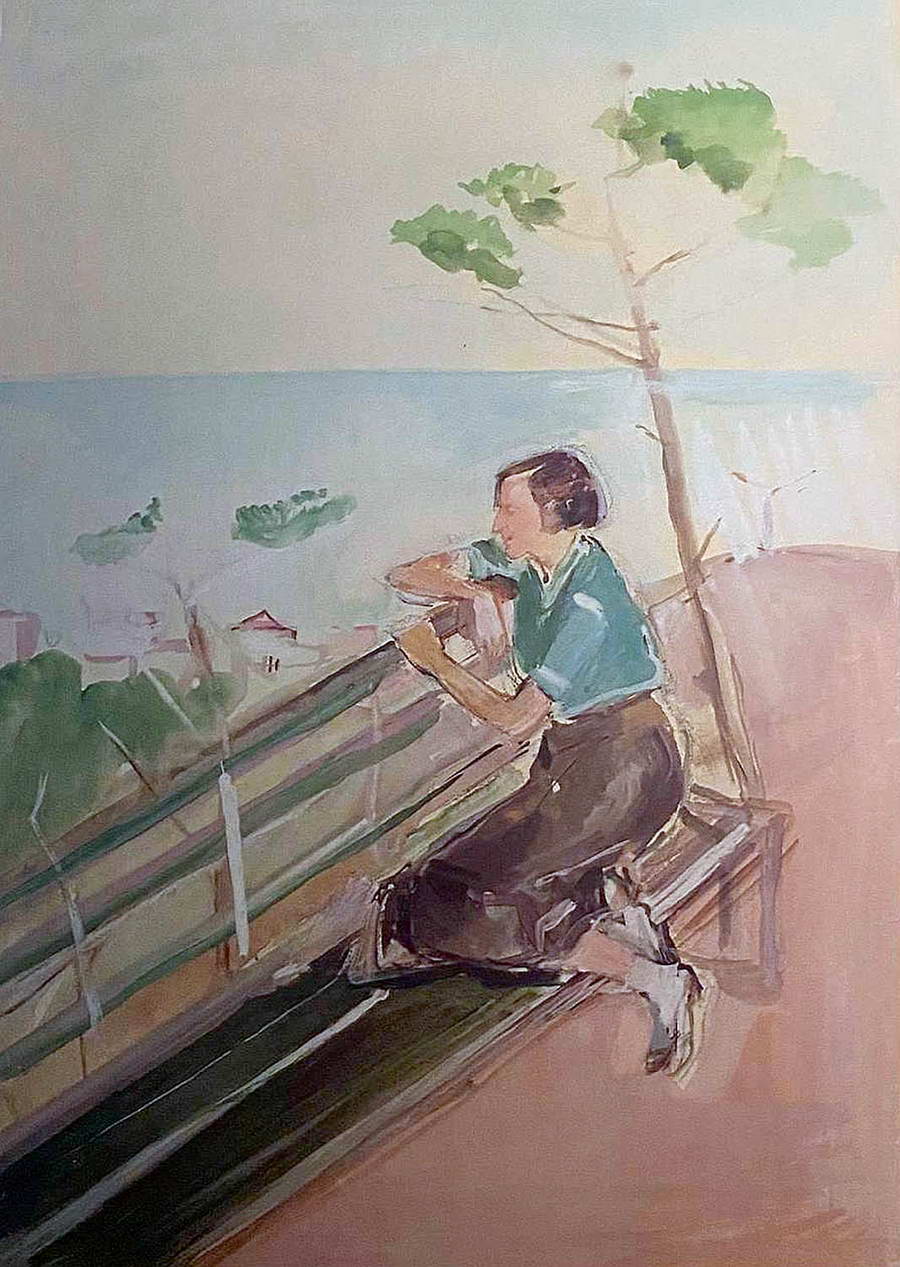

За два года до того в Крыму Александр Лабас встретил Леони Нойман, урожденную Коэн, — немецкую художницу, учившуюся в Баухаусе. Активистка сионистского движения Нойман вступила в коммунистическую партию Германии, добилась приглашения в СССР и приехала работать в Москву, в том числе как художник и фотограф журнала «Творчество».

Встреча с Леони в это непростое для Лабаса время перевернула его жизнь. Об этом говорят и многочисленные портреты последней его жены, на выставке соседствующие с крымскими пейзажами, и то ощущение невесомости, которое он испытал и выразил в своем дневнике: «При близости и любви как бы замедляется время и даже, кажется, совсем останавливается, наступает самое счастливое мгновение в жизни, и подсознательно его жаждешь остановить».

Блуждающие звезды в Стране Советов

Пленники универсализма: еврейские художники советской эпохи