Когда Яш приехал

Издательство «Книжники» готовит к публикации псевдоавтобиографические романы американского еврейского писателя и поэта Янкева Глатштейна (1896–1971). С первым романом, «Когда Яш отправился в путь» (1938), читатели «Лехаима» уже ознакомились. Предлагаем вашему вниманию вторую часть неоконченной трилогии — роман «Когда Яш приехал» (1940). Третий роман должен был называться «Когда Яш вернулся», но, как впоследствии говорил сам Глатштейн, течение его трилогии было перекрыто войной и Холокостом.

Глава 5

I

— Кого тут ищете, мужчину или женщину?

Я был совершенно уверен, что я один, и даже вздрогнул. Показалось, само одиночество ответило на мои мысли насмешливым эхом. Невероятно, но рядом стоял Штейнман. Вот уж его‑то я точно не ожидал встретить в темном лесу, который будто сорвался с высокой горы и застрял в теснине между ней и другой горой, пониже.

Штейнман был в огромных калошах, и болотистая почва при каждом шаге громко чавкала у него под ногами. На голове широкополая черная шляпа, пальто наброшено на плечи, как пелерина. В руке он держал резную суковатую палку.

— Если ищете женщину, ничем не могу помочь. Но если нужна мужская компания, уверяю, никого лучше меня вы не встретите. Во всяком случае, поблизости, — добавил он с улыбкой. — Должен признаться, это небольшой плагиат. Так сам Турийский ребе говорил. Брал бороду в кулак и: «Г‑споди! — кричал, — кого Ты еще ждешь, чтобы послать избавление? Клянусь Тебе бородой и пейсами, никого лучше меня Ты не найдешь. Кто еще Тебе нужен, чтобы привести Мессию?»

Посмотрел на мои грязные ботинки и рассмеялся.

— Однако вы оптимист, судя по вашей обуви. Видно, не знакомы со здешними теснинами. Тут грязь и сырость испокон веков.

Я почувствовал угрызения совести, что до сих пор его не разыскал, будто я его избегаю, и начал оправдываться.

— Да ладно, ладно, бросьте. А я думал, вы сердитесь, что как раз я от вас скрываюсь. Бумагами своими занимался, в порядок их приводил. Мое бессмертие, так сказать. А то вдруг постучат в дверь и скажут: «Поднимайся, пора!» Так хоть бумаги разобраны.

Он быстро шел впереди, через каждые несколько шагов оглядываясь на меня, как ребенок, который хочет показать, какой он шустрый, не то что этот взрослый.

— Раз вы один отправились в теснины, значит, у вас душа исследователя. Можно жить тут месяцами и не подозревать, что у нас есть такие места. Чудо, нетронутые островки первобытного мира.

Если бы, не дай Б‑г, моя дочь узнала, что я здесь брожу, она бы меня со всех сторон обложила, как старого волка. За ухо бы в пансионат притащила. — Он огляделся по сторонам. — Если думаете, эта сырость мне на пользу, то очень ошибаетесь. И все равно после обеда сюда сбежал. Наверняка за мной уже поисковый отряд отправили. Стерегут — шагу не ступить.

Он рассказал мне по секрету, что почти всю ночь не мог глаз сомкнуть, а стоило на минутку задремать, как сразу целой толпой сны наваливались, да еще такие идиотские, будто он мальчишка десятилетний.

— Нет, вы только представьте себе, даже голая баба приснилась. Знаете, сколько я уже голой бабы не видел? Лет сто с лишним. И вдруг вот тебе… Лилит прямо в постель. А вам‑то хорошо спалось?

Я заверил его, что так хорошо, как сегодня, в пансионате Бухлернера, еще никогда не спал. Крепко и без сновидений. Учитель Гольдблат распаковал передо мной столько прошедших дней и лет, что я потом проспал часов десять.

Его живые глаза сверкнули.

— Высыпайтесь как следует, молодой человек, с запасом на будущее. Доживете до моих лет — пригодится. Все думают, старики дрыхнут без задних ног. Хорошо бы, если бы так. Стариковский сон сладким не назовешь, это не то, что евреи любят. Во‑первых, кости ноют. Во‑вторых, это больше на обморок похоже, чем на сон. Вроде предсмертного состояния и в то же время так, легкая дремота. Будто тебе кто‑то маску с эфиром к лицу подносит, а через несколько минут убирает.

Подремлешь, проснешься, опять подремлешь, а в промежутках коришь себя: там не так походил, здесь по‑другому надо было, знаете, как в игре в волка и овец. Всю игру проанализируешь, а что толку, если она давно проиграна. Уже не переиграешь, не исправишь.

Больше всего обидно, что своего виноградника я так и не посадил. Проморгал. Слишком рано стал еврейским водовозом и дровосеком. Шумел, гремел, в общественную деятельность кинулся. А тут посмотрел свои творения — ужас! Такое убожество, что просто стыд и позор.

Штейнман достал из кармана пальто старую газету и расстелил ее на камне, таком замшелом, что он казался гнилым. Сел, утрированно повздыхав, покряхтев, чтобы показать, какой он старый или усталый, и предложил мне сесть рядом.

— Много у меня амбиций было, но стал я не писателем, а сказочником при хасидских дворах и династиях. Не подумайте, что я приуменьшаю свои заслуги. Мы вышли из бедного народа и должны были выполнять свой долг. Вот и я руку приложил на свой лад. В общем, вы должны знать, что пока у нас нет места для больших литературных форм. А знаете почему? Потому что литература больших форм — это литература мелочей: маленьких радостей, маленьких забот, маленьких будничных дел, маленьких людей, их маленькой ненависти и любви, их маленьких жен и детей, их работы и отдыха. Сама жизнь не дает нам покоя, необходимого для такой литературы. Мы просто не можем нигде укорениться, наша жизнь — бесконечный путь, «лех лехо» . Иди, иди, иди. Наша жизнь — это жизнь мучеников и героев, а герои — не люди. Героическая литература с великими сюжетами, с драматическим напряжением — это хорошо, когда по субботам смотришь в святую книгу, но это не та литература, которая исцеляет народ.

А может, опять же, это я внушаю себе, чтобы как‑то оправдать свои колоссальные поражения. Как бы то ни было, меня часто досада брала на наших литераторов с их амбициями. Они писали, держа в голове французов или норвежцев. Вступал я в их писательские объединения, но сбегал оттуда, будто меня там и не было. Чувствовал себя как в пустом холодном монастыре. Много чего там говорили, да только к народу это не имело отношения, будто народ где‑то у черта на куличках. С нашим народом как с ребенком надо, со сказок начинать, как в давние времена. Ведь сказка ложь, да в ней намек. А то едва мы воспитаем читателя, привьем ему какой‑то вкус, какие‑то знания, он сразу же в гойскую школу сбежит. А новые, те, что приходят, это опять дети малые, они ласкового слова хотят, чтобы до костей проняло и душу согрело.

Все‑таки я далеко забрался в сторону популяризации. Разжевывал для еврейского читателя духовную пищу и кормил с ложечки. У меня была природная склонность к историографии. Польское правительство оценило мои способности и мой вклад в изучение древней истории Польши, но все это я тоже растранжирил, разменялся на мелкую монету. А знаете почему? Потому что мне еврейский народ сердце бередит. Я евреям душой и телом предан, ради них последнюю рубаху с себя сниму. Как я могу строить башню собственной карьеры, если карьера моего народа не имеет никаких перспектив? Как я могу всем весом взгромоздиться на их слабые плечи, прославиться за их счет, а потом еще требовать, чтобы мне уступали дорогу и воздавали почести, если я знаю, что им нужны хлеб, молоко, здоровье и надежная крыша над головой хотя бы на несколько поколений? Не литература о хлебе и молоке, а самый настоящий хлеб. Иди, крутись среди них, как павлин, и говори: «Я великий писатель, я великий писатель!»

Штейнман вздохнул, на этот раз по‑настоящему.

— Поверьте, я жалею наш народ так, что словами не описать. И не думайте, что напрасно жалею, это действительно несчастный народ. Каждый раз, стоит только прийти в себя, немного дух перевести, Всевышний сразу такие кары насылает, что даже сотни миллионов китайцев или индусов не вынесли бы, сил бы не хватило. Забывает, что мы народ малочисленный, у нас сил совсем немного.

Штейнман снял черную шляпу и носовым платком вытер пот со лба.

— Что‑то дышать трудно стало. Эти теснины меня задушить хотят. Пойдемте‑ка отсюда, лучше королевский дворец посмотрим. Я там каждый уголок знаю. Прекрасный кусочек польской истории, начиненный чудесными эпизодами. Немногие могут оценить мораль польской истории, высокие мечты о свободе и демократии, симпатию аристократов к народу. Но благородный, человеколюбивый поляк забыл оставить потомство, не родил наследников. Плодился и размножался хам, в котором так укоренилась, заржавела ненависть к евреям, что уже не выбьешь из головы.

Теперь он шел гораздо медленнее, но было видно, что он хочет поскорее выбраться из сырого тенистого леса. Иногда Штейнман останавливался и говорил:

— А знаете что? С прежними, великими, я себя не сравниваю, но сейчас, когда отпущенные мне годы подходят к концу, когда я уже, так сказать, на пороге, я вижу перед собой прошлое, настоящее и даже будущее, как на ладони. Весь народ вижу: стариков, молодых, детей. Все слои: богатых и бедных, националистов и ассимиляторов, умных и глупых — огромную пеструю толпу. Чувствую себя праотцем Иаковом перед кончиной. Хотел бы собрать их у своей постели и многое сказать, очень многое. Ведь я вижу настоящий народ. Писатель придумывает народ, придумывает людей и создает народ из них. Так проще писать, ведь читатель, потребитель этой продукции, тоже выдуманный. А я вижу истинный народ, каждый день за ним наблюдаю. Вижу суету и растерянность, вижу, как вырождаются настоящие евреи, как теряют некогда несокрушимое упование на Всевышнего, необыкновенную твердость и силу духа.

Не думайте, что мы потеряли ее окончательно. Ее еще можно встретить и у религиозных евреев, и у радикалов. Посмотрите на Бунд! Вот где организованность, энергия, готовность к самопожертвованию. Вот кто умеет воодушевлять рабочих. Посмотрите на молодых коммунистов, на этих неисправимых фанатиков! Они знают, что им светит Береза‑Картузская , живут в подполье, будто мыши. Как говорится, все время под колпаком. И не забудьте достойных евреев, у которых щедрая рука, а дверь всегда открыта для бедноты. С другой стороны, как не заметить, что созданные по образу Б‑жию вырождаются, ассимилируются, бегут прочь сломя голову. Вижу я и доведенных до крайности бедняков, и их детей с вечно горящими глазами — образование, знания, просвещение.

Всех бы собрал у своей постели, все колена Израилевы, и сказал бы…

Что же такого я сказал бы? Погодите, не спешите. Вот где собака зарыта. Трудно разговаривать со всеми коленами на одном и том же языке. Но, может, я бы всем им объяснил одну давно известную вещь: красота еврейского народа — в его мученичестве. Скажете, старо? Не торопитесь. Под мученичеством я понимаю сразу все, что мы несем на плечах. Например, социализм. Еще не начали применять социалистические реформы, чтобы изменить бедную, несчастную жизнь, а нас уже стали за него преследовать. Или сионизм — пророчество, что наш народ объединится на своей земле. Или, если хотите, религия — непорочность, благотворительность, помощь ближнему, стремление накормить всех голодных.

Мне безразлично, какую ношу еврей взваливает на себя, но какую‑нибудь — обязательно. Мы должны поражать наших соседей своей душевной чистотой. Было бы прекрасно, если бы мы не гнались за богатством. Большей радости все эти наши Ротшильды нам бы не доставили. Было бы куда лучше, если бы мы довольствовались малым и у нас нечего было отобрать.

Мы уже выбрались на ровную дорогу. В разгар жаркого летнего дня мои заляпанные грязью ботинки выглядели гротескно — не менее гротескно, чем тяжелые калоши Штейнмана. Мы присели на скамейку перед маленьким скромным домом.

— Сюда на лето много раз приезжал польский писатель Жеромский , — сообщил мне Штейнман. — А вон там, — указал он рукой, — памятник его рано умершему сыну.

Знаете, это именно Жеромский вернул меня на прямую дорогу. Наша миссия, как дибук , должна вселиться в нашу литературу, которая обязана быть чище и возвышенней всех прочих литератур. Многие народы испытали влияние Библии, и их литературы породили гигантов, находившихся под этим влиянием. А мы, евреи, отвернулись от нашей Книги книг.

Подумайте и поймете. Чем славно наше прошлое? Пророк, чистый душою, пламенный проповедник, совестливый человек, не терпящий несправедливости. Вот в чем секрет нашего существования в будущем. Нам необходимо вернуться к профетизму — через е, а не через и! Раз уж такова наша судьба — путаться у мира под ногами, мы должны протестовать против любой несправедливости. Не только по отношению к нам, но к любой живой душе. Ничего, совесть — не худшее призвание. Мы слово «совесть» должны на нашем знамени начертать. Над всеми партиями — главная партия, партия современных пророков, которые при малейшей возможности должны петь миру в уши, кричать миру в уши и не бояться.

Но чтобы наши вопли, наши наставления имели силу, каждый еврей — простой и родовитый, ученый и малограмотный, бедный и богатый — должен стать первосвященником. Они выдумали для себя одного Иисуса на кресте, а мы, которых распинают уже сотни лет, мы можем и должны стать воплощением наивысшей чистоты, чтобы победить их моральной силой, без ружей, пушек и аэропланов, ожившим голосом наших вечных пророков.

Потому что иначе, — заговорил он спокойнее, будто перевел дух, — потому что без этого у нас такой же паспорт, как у любого Войтека или Стаха, но Войтек сам себе хозяин, у него есть страна, есть права, а мы носимся с незаполненными бумажками, с векселями, по которым никто никогда не заплатит. Так и будем плакать: «Вы нас побили!»

И вот что еще я наказал бы коленам Израилевым. Каждое поколение должно кодифицировать, что значит быть евреем, в соответствии с понятиями и нуждами времени. Так делали танаи , так делали амораи , так поступали гаоны , это же пытались сделать Рамбам и Бешт. И это тоже должно стать нашей литературой. Зеркало нашего понимания, что такое быть евреем. Подумайте, что это значит с точки зрения литературы. Взвесьте, измерьте — и придете к очень любопытным выводам.

Быстро прошла какая‑то женщина. Улыбнувшись, на ходу поздоровалась со Штейнманом. Пробежала так стремительно, что я даже разглядеть ее не успел. Штейнман приподнял шляпу, как истинный кавалер. Его глаза опять весело заблестели.

— Знаете, кто это? Известный еврейско‑польский историк. Написала несколько интересных монографий, наделавших немало шуму в польских научных кругах. Хотите узнать, как я с ней познакомился? Брожу как‑то по вашему старому еврейскому кладбищу, у вас в Люблине, описываю древние надгробия. Вдруг вижу, около могилы валяется эта историчка. А неисторично здесь то, что валяется она не одна, а с молодым человеком, причем, так сказать, в интимной позе. Прямо на старом кладбище, под сенью мертвых столетий, создают новую жизнь. Если не ошибаюсь, потом она за этого парня замуж вышла. Он — скелет скелетом, такому на кладбище самое место, а она страшна как смертный грех. Видно, овладело ею историческое злое начало, причем именно на кладбище, где уже терять нечего. — И он весело расхохотался, как мальчишка.

— Вам‑то хорошо, а у меня дочь, дай ей Б‑г здоровья. Прелестное дитя, но скоро меня в гроб вгонит. Самому интересно, смогу ли пробраться в пансионат с черного хода. А там прикинусь, что давно ее ищу.

В своих тяжелых калошах он попытался идти на цыпочках, будто собираясь что‑то украсть.

— Вы тоже возвращайтесь. Скоро к ужину накрывать будут. — Он озорно подмигнул.

II

Сразу после ужина в большом зале начали раздвигать столы, стулья, скамейки и табуреты. Женщины разом исчезли, а потом стали появляться по одной, все в платьях с декольте, свеженакрашенные, с фантастическими прическами и припудренными шеями.

Увидев, что женщины настроены серьезно, мужчины тоже сделали все, что можно в таких условиях. Переоделись, причесались; некоторые зашли так далеко, что даже еще раз побрились, причем чуть ли не до мяса, и вернулись с совершенно синими лицами.

Готовились к «дансингу», что означало здесь танцевальный вечер высшей категории. Женщины повторяли это слегка искаженное английское слово, пришедшее из американских фильмов, и оно перекатывалось по всему залу.

Здесь же, пританцовывая, метался Бухлернер в маленькой ермолке и ботах, сделанных из старых сапог с отрезанными голенищами, и отдавал распоряжения, которых никто не выполнял. Его присутствие в шумном зале создавало иллюзию, что идет подготовка к настоящей еврейской свадьбе.

Финкель нарядился во фрак. Стоячий воротничок подпирал дряблую шею. Заложив руки за спину, Финкель осторожно прохаживался туда‑сюда, проверял ногами, ровный ли пол, и по‑польски давал советы и приказы гоям, которые работали на импровизированной сцене, а на него даже не смотрели. Другие закрывали цветной бумагой лампочки, чтобы превратить их в разноцветные фонарики.

Финкель так увлекся польским языком, что заговорил по‑польски даже со старухами, которые столпились вокруг него, источая преждевременный запах парфюма. А Финкель начал хвастаться, как здорово он когда‑то умел танцевать. В вальсе он всегда вел. Не просто танцором был, а настоящим мастером. Раз‑два‑три, раз‑два‑три — и он легко закружился по залу.

И вдруг переключился с вальса на казачок. Заплясал вприсядку. Он придерживал руками полы фрака, они развевались, как черные крылья, а Финкель демонстрировал, как он умеет приседать на одной ноге, выбрасывая другую вперед.

Офицер, который сидел в самом дальнем темном углу и размышлял над шахматной задачей, вдруг поднялся и присоединился к Финкелю. Женщины начали ритмично хлопать в ладоши, а Финкель кружился в танце, как бес. Офицер уже остановился, а Финкель все выбрасывал вперед короткие ноги, путавшиеся в полах фрака.

Увидев нас со Штейнманом, Финкель смутился, что его застали в таком глупом положении.

— Вот, вспомнил, как в молодости жару давал, — сказал он с виноватым смешком. — Слава Б‑гу, что еще моя не видела. Хорошо бы я выглядел.

Он отдышался и пригладил волосы вокруг лысины, мокрые, будто он только что помыл голову.

— Ну, что скажете, пане Штейнман? — Он слегка приободрился. — Немного побудем сегодня с молодыми, потанцуем с ними?

— С какими молодыми? С этими юными созданиями? — Штейнман указал на стоявших неподалеку старух. — Я, пане Финкель, уже свое оттанцевал. Пора уступить дорогу молодому поколению. — Он опять кивнул в сторону пожилых евреек.

Зал понемногу наполнялся. Приходили даже гости из других пансионатов. На маленькой сцене уже сидели три скрипача и настраивали инструменты. Дразняще прозвучали первые ноты модного фокстрота и затихли.

Штейнман двинулся в дальний угол, я — следом. Молодые мужчины и женщины тоже напряженно настраивали свои тела, готовые изогнуться в танце. Расхаживали парами, ожидая музыки, чтобы сразу же заскользить по паркету. Электрические лампы в бумажных шапочках бросали на потолок гротескные пятна света, похожие на тени сказочных зверюшек, и рассеивали по залу разноцветный полумрак. Предвкушение первого танца витало в воздухе.

Один из музыкантов, с длиннющими рачьими усами, долго настраивал скрипку, недовольно качал головой. Извлекал из инструмента тоненький писк, проводя смычком по струнам, как ножом по шейке цыпленка.

Но вдруг скрипач хлопнул в ладоши, и пары замерли в напряженном, но грациозном внимании. И началось.

Сумасшедший Бронский разрядился в пух и прах. Костюм наверняка продуман до мелочей. С видом опытного кавалера Бронский покачивался на носках лаковых туфель, будто уже танцевал, чтобы не терять времени в поисках пары. Но не успели мы оглянуться, как он закружился с молодой дамой, а она поплыла в его объятиях, прикрыв глаза, словно задремала.

Рядом танцевал здоровенный поляк, его охранник, с бухлернеровской служанкой. Сейчас она была обута. На шее болтался огромный черный крест — будто кричал, что, хотя его хозяйка говорит по‑еврейски, кормит здесь кур и моет тарелки, не надо смешивать ее с гостями пансионата. Поляк явно был обеспокоен. Еще бы, и даму надо вести, и с пана Бронского глаз не спускать.

Музыканты не давали перевести дух. Едва пары успевали разойтись, как им приходилось снова соединяться для следующего танца. А музыканты играли без остановки, как заведенная шарманка.

Финкель, словно в забытьи, пролетал мимо нас со своей мадам, а она несла его на своей огромной груди. Вдруг они выпали из танца и отошли в сторону. Финкель опустился на пол, чтобы завязать жене развязавшийся шнурок.

Дочь Штейнмана кое‑как отделалась от кавалера и подбежала к отцу.

— Кажется, ты забыл сегодня таблетку принять.

— Значит, буду тебе одну таблетку должен. Скорее всего, пожизненно. Хоть раз забудь об отце, поживи для себя чуть‑чуть! — прикрикнул Штейнман.

— Расскажите что‑нибудь, — попросил меня Штейнман полусонным голосом, будто тоже подхваченный ритмом танца. — Люблю слушать, когда говорят под музыку. Не хочу вас эксплуатировать, Б‑же упаси, но ведь я столько вам голову морочил, так что у вас есть прекрасная возможность отыграться.

Но мне, как назло, лезла в голову такая чушь, что самому было стыдно.

Я думал о том, какой маленький размер обуви у одного из моих старых приятелей. У него ноги совсем не выросли, будто их бинтовали в детстве, как китайским девочкам в былые времена. Передвигаясь мелкими тихими шажками, он водил меня по своей роскошной квартире и все показывал фото жены. Жаль, она как раз на дачу уехала.

— Посмотри, какое милое личико. Повезло мне с ней.

Его черные глаза блестели от навернувшихся слез и алые губы влажнели, когда он показывал мне фотографию.

От жены он плавно перешел к удобствам.

— Последнее слово техники. Как у вас в Америке.

Не знаю, сколько раз он дернул цепочку сливного бачка, показывая мне, как работает клозет. Стоило встать и немного пройтись по квартире, мой друг напоминал, что мне надо воспользоваться этим современнейшим приспособлением.

— Помнишь, как раньше? Колени согнешь, спину выгнешь, пополам сложишься, как акробат. А вот — цивилизация. — Он опять играл с бачком и все надивиться не мог.

Потом я подумал о восковом лице и восковой руке, сжимавшей монокль, через который его обладатель одним глазом, как циклоп, оглядывал на три четверти пустой театр, где шли его рифмованные феерии.

— Это наш закат, — махнул он в антракте мертвой рукой. — Вы же видите. — И он указал на пустые кресла.

Еще подумал о высоком, худощавом и гибком человеке, писателе, который флегматично и элегантно курил трубку в литературном кафе, обсуждал всех посетителей и жаловался мне, что его не хотят признавать, что ему на голову не то что терновый венец надели, а, простите за выражение, кучу насрали.

Но Штейнману я рассказал о еврейском детском лагере, зеленых лужайках и серьезных, ответственных учителях и учительницах с грустными еврейскими глазами.

Эти худенькие детишки с бледными щеками и испуганным взглядом должны стать сильными, крепкими, выносливыми.

Полуголодные мальчики и девочки на лугу, под открытым небом, занимались гимнастикой и вдыхали аромат свежего сена.

Несколько еврейских докторов, забросивших практику, стояли поодаль и помогали варить в огромных котлах горячий свекольный борщ и вкусную рассыпчатую картошку, уже почти готовую. Доктора не могли нарадоваться на детские скелетики в строгих спортивных костюмах.

В детский оздоровительный лагерь приехал с инспекцией христианский доктор, известный антисемит. И сразу забыл о политике, пораженный работой своих еврейских коллег.

Нам обоим, мне и христианскому доктору, оказали честь, предложив снять пробу. Сперва мы отведали горячей рыхлой картошки. Нам дали деревянные ложки, и мы зачерпнули из общей миски борща. Наши ложки проворно летали от миски ко рту, иногда останавливаясь, чтобы мы успели насладиться великолепным вкусом, и снова ныряли в миску, послав все правила гигиены куда подальше. В стороне стояли две милые еврейские женщины, которые приготовили этот чудесный борщ и теперь ожидали нашего вердикта. Мы, доктор и я, смотрели на них с благодарностью, мы с нежностью смотрели на учителей и детишек и друг на друга смотрели с симпатией, которая росла с каждой съеденной ложкой, с каждым глотком вкуснейшего домашнего борща.

По нашим подбородкам текла красная свекольная кровь, а мы и не замечали. Неожиданно доктор‑антисемит схватил мою руку и крепко пожал.

— Наука победит все, — сказал он, как будто желая меня утешить. — Все болезни преодолеет.

И мы снова погрузили ложки в общую миску, скрепляя багровой свекольной кровью только что заключенный союз.

Танец закончился, скрипки немного помолчали и опять дали жару. В следующем танце кавалер должен был бросать и подхватывать даму — американский джаз с польским колоритом. Выслушав мою историю, Штейнман посерьезнел. Его большие глаза сверкнули в темноте.

— Еврейские дети, дай им Б‑г здоровья. И еврейским врачам, которые трудятся не жалея сил, тоже. Вы совсем не знаете, что это за люди, — благословил он, прослезившись. — Все‑таки настанет время, когда все люди заключат друг с другом вечный союз. Воскресение мертвых? Не могу себе представить. Но хочу, чтобы, когда уже давно буду на том свете, кто‑нибудь шепнул мне в мертвое ухо, что великий день истинной человечности уже настал.

К нам подошла женщина с большими печальными глазами. Ее лицо напоминало прихваченное морозом яблоко. Только когда Штейнман галантно встал, чтобы уступить ей место, я узнал старшую невестку ребе.

— Сидите, сидите, — сказала она. — Разве что хотите меня на танец пригласить.

— Моим танцам нужна другая музыка, — возразил Штейнман.

— А моей музыке — другие танцы, — ответила она, — что почти то же самое. Но иногда тянет к людям, к веселью, хотя от танцев мне совсем грустно становится.

В толпе гостей она заметно выделялась и умным лицом, и высокой стройной фигурой, и подобранным со вкусом платьем.

— А вы тоже не танцуете? — повернулась она ко мне, и меня слегка обожгло запахом ее духов.

В ее глазах подрагивал огонек — опыт среднего возраста.

— Мои радости. Мои авантюры. — Она задумалась. — Тут была бы к месту цитата из Пушкина. Но у нас в Польше, когда цитируют русских писателей, это говорит не столько о культуре, сколько о возрасте, об образовании, полученном до того, как Польша стала Польшей.

Не успев договорить, она попала в объятия пана Бронского, и он повел ее скромно и элегантно.

— Ее муж — весьма достойный человек, но святоша и недотепа. Такой даже для раввината не годится в наше время, — заметил Штейнман, — а ее, бедную, к людям тянет. Как мотылька к огню. Она немного старше мужа, но, сами видите, когда‑то красавицей была. Жаль ее, но, разумеется, ничем помочь не могу, — закончил он и похлопал меня по плечу, будто подчеркивая двусмысленность своей последней фразы.

Сделав с паном Бронским несколько кругов, она выскользнула у него из рук и вернулась к нам.

— А я сразу и не заметила, что за кавалер мне достался, — сказала с усмешкой, в которой чувствовалась легкая истерика. — Так мне и надо. Впредь буду знать. Безумие! Это безумие с моей стороны — сюда прийти. Кто допустил, чтобы такие танцевали вместе со всеми? — закончила она с досадой.

— А кто вам гарантировал, что тут все остальные вменяемые? — успокоил ее Штейнман. — В таком мире живем.

Она быстро попрощалась и покинула зал.

— Никудышные мы с вами кавалеры, — обронил Штейнман. — Надо было ее или задержать, или до дому проводить. Путь неблизкий, и темно уже.

Музыканты убирали скрипки в футляры. Некоторые танцующие начали возмущаться скупостью Бухлернера: это же издевательство, вот так взять и прервать «дансинг» на середине. Некоторые даже попытались скинуться и заплатить музыкантам, чтобы продолжить. Но в протестах сквозила заметная усталость. Молодежь еще немного покружилась без музыки, но остальные отправились на улицу подышать воздухом.

— Скажи «большое спасибо», папа, что я позволила тебе так долго болтать. И скажи «спокойной ночи».

Штейнман встал и ущипнул дочь за щеку.

— Ну ты, дивчина… Я тебе!.. — Он поцеловал ее и попрощался со мной.

— Ей‑Б‑гу, люблю папочку, когда он слушается. — С этими словами она его увела.

— А вы не охотник до этих глупостей? — Рядом возник Бухлернер. — Суета сует, верно? Приходится им раз в неделю «дансинг» устраивать, иначе они меня на куски порвут. Послушайте, что говорю, пройдитесь немножко перед сном. Сегодня ночь — серебро с брильянтами, звезды размером с кулак. Прекрасен наш мир, Г‑сподом созданный. Выйдите и посмотрите. Сами увидите эту Б‑жью благодать.

III

Меня разбудил стук в дверь. Так сладко спалось, а теперь попробуй усни. Я посмотрел на будильник, увидел, что лег всего четыре часа назад, и опять завернулся в одеяло. Наверно, кто‑то ошибся комнатой.

Еще несколько ударов в дверь убедили, что придется вылезать из кровати. Удары были настойчивые и, как бы сказать, терпеливые, они будто говорили: «Нам спешить некуда, мы все равно тебя разбудим».

Я открыл дверь. На пороге стоял неряшливо одетый человек с шапкой в одной руке и кнутом в другой.

Прокуренные голосовые связки издали хриплое «доброе утро», с трудом прорвавшееся через мокроту в воспаленном горле. Человек откашлялся и поздоровался еще раз, немного чище.

Он был ниже среднего роста, но казалось, он из тех, что когда‑то были и выше, и сильнее, а потом жизнь растоптала их тяжелым сапогом, и они поддались, согнулись под ним, стали ниже, зато шире. Но не крепче. Такое впечатление, что, наступи жизнь на этого человека еще пару раз, и он не выдержит, рассыплется.

Он надел шапку, настолько сплющенную, что она не прибавила ему роста, а наоборот, еще немного срезала. Взмахнул кнутом и сказал, что бричка ждет внизу, он готов.

Увидев мое недоумение, он рассмеялся, показав гнилые, желтые от табака зубы.

— Вы еще не проснулись, так что напомню, вы уж простите. Вы меня наняли в Казимеж утром ехать. Вот я и приехал за вами.

Я объяснил, что он напрасно разбудил ни в чем не повинного человека ни свет ни заря, потому что я никого не нанимал и в Казимеж не собираюсь.

Он строго посмотрел на меня, будто подозревая в обмане.

— Ох, незадача. Боюсь, вы правы. Вы уж простите.

Минут через пятнадцать, когда кто‑то уже начал нашептывать мне в ухо мое недавнее сновидение — верный признак, что еще чуть‑чуть, и уплывешь, — я опять услышал стук в дверь.

У человека с кнутом и шапкой в руке было такое несчастное лицо, будто он вот‑вот расплачется.

— Вы уж простите. Может, все‑таки съездите в Казимеж? Трудно, что ли, прокатиться немножко?

И он рассказал, что с ним приключилось несчастье. Сколько он работает извозчиком, такой беды еще не было. Словно, Б‑же упаси, черти с ним шутку сыграли. Нашел он трех пассажиров до Казимежа.

— Девица одна, ксендз, а третий — вы, ну, то есть тот молодой человек, про которого я думал, что это вы. Вдруг вместо девицы мужчина откуда ни возьмись. Как рот откроет на меня! Думал, сейчас сожрет. Еле ноги унес. Ксендз извинился, что его понос пробрал, не может ехать. Молодой — тот и вовсе исчез. Я тут уже человек десять разбудил. Не могу вспомнить, где он живет. Может, в какой другой санатории. Но один все же надо мной сжалился. Я его тоже зря разбудил, а он говорит, все равно теперь не уснуть, так можно и проехаться. Вот я и подумал, вдруг и вы такой фортель выкинете? Давайте‑ка одевайтесь. Пока будете одеваться, еще будете думать, на кой черт вам дался этот Казимеж. А как в бричку сядете, увидите, что не такая это плохая мысль, туда съездить. С ветерком прокачу. И денег возьму — меньше некуда, считайте, даром.

Я попытался спорить, но извозчик ловко опроверг все мои возражения. Даже уверил, что по дороге я смогу подремать. Шоссе ровное, трясти не будет.

Через несколько минут, когда я направился к бричке, на первом этаже приоткрылась дверь и высунулась седая, как серебро, голова.

— Чего людям спать не даете? Расшумелись с утра пораньше.

Дверь распахнулась, и я увидел улыбающееся лицо Штейнмана.

Черное, измученное, будто он всю ночь боролся со смертью и победил, но и она оставила на его лице несколько глубоких отметин. Жизнь была только в улыбке.

Когда я рассказал, почему еду в Казимеж, Штейнман расхохотался.

— Видно, судьба у вас такая. В Казимеже стоит побывать, так почему бы не сегодня? Когда вернетесь, мы о Казимеже три дня и три ночи проговорим.

Он хотел еще что‑то добавить, но вдруг побледнел. Расцеловал меня в обе щеки очень сухо и очень по‑отцовски. Когда он стоял в дверях, был необыкновенно похож на портрет Анатоля Франса. Лицо немного оживилось, как в первый момент, когда я его разбудил. Он выглядел так, будто включил в себе какой‑то дополнительный внутренний мотор, а иначе, положись он на свой организм, ему не хватило бы сил и дня прожить.

Увидев меня, извозчик помахал кнутом. Я забрался в бричку, и лошадка пустилась рысью.

Другой пассажир все время улыбался. Смотрел на меня снизу вверх и улыбался. На вид лет сорок, приятный человек, несмотря на рябое лицо. Чернявый, крепко сбитый, широкоплечий. Чуть ли не три четверти сиденья занял, но помнил об этом, все старался сесть так, чтобы мне было удобно.

— Подозреваю, вы тоже не по доброй воле в Казимеж едете, — сказал он, подавая мне руку.

Мы обменялись крепким рукопожатием, и он представился: Найфельд.

Сначала дорога шла через небольшие леса, а потом по обеим сторонам потянулись бескрайние поля. По небу плыли облака, в воздухе чувствовалась влажность.

— Как бы дождь не пошел, — заметил мой попутчик. — Это будет совсем некстати. Наш извозчик думает, что меня обдурил. А я вам скажу, это я его обманул. Я в Казимеже пятнадцать раз побывал, но, если среди ночи разбудят и крикнут: «В Казимеж!», все равно поеду. А вы сколько раз там были?

Узнав, что я еду в его любимое местечко впервые, он сказал, что даже завидует.

Казимеж — всегда Казимеж, но в первый раз это что‑то особенное. Когда впервые благословляешь Г‑спода, что сюда приехал, это незабываемый опыт. Физический опыт, вещь, которую ощущаешь каждой клеточкой, но, перебил он себя, хватит пропаганды, «а то так вас накручу, что вдруг окажетесь разочарованы».

Узнав, что я фактически иностранец, он забросал меня вопросами: как мне нравится Польша, какое впечатление у меня от теперешних польских евреев.

— Понимаете, — говорил он, — вы приехали в очень странное с точки зрения политики время. Все польское еврейство держится за щеку и благодарит Б‑га, что не получило оплеуху. А могла быть не просто оплеуха, чуть не дошло до кровавого погрома. Когда застрелили министра, эндеки сразу распустили слух, что виноваты евреи. Правительство растерялось, евреи увидели, что дело дрянь. Вскоре выяснилось, что министра убрали украинцы, евреи были спасены. Но за этим спасением стоит ужасная трагедия. Каждый еврей спрашивает себя, что было бы, если бы навет не раскрылся. Не всегда наветы раскрываются так быстро. А что будет, когда выдумают новый навет?

Найфельд рассказал, что он адвокат, точнее, бывший адвокат. Довольно с него, и так неплохо заработал на еврейских бедах, на еврейской беззащитности, на еврейских страхах. Ему всего сорок три года, но денег ему хватит на всю жизнь, причем на хорошую жизнь. Поэтому оставил адвокатскую практику.

— Представьте себе, когда‑то я был убежденным польским патриотом. Вся еврейская молодежь в патриоты подалась. Когда Польша освободилась, мы воспрянули духом, подняли голову. Польская земля, земля наших дедов и прадедов, стала нам милее вдвое. Однако мы быстро поняли, как сильно ошибаемся. Нас начали травить, притеснять, с нас драли три шкуры, и мы увидели, что Польша освободилась не для нас. Это не наша земля. Равноправие здесь только на бумаге.

Да что рассказывать? Вы и сами знаете, — говорил Найфельд. — Скоро мы тут совсем обеднеем и физически, и духовно. Дух польского еврейства — это терновый венец, святой венец.

Однако хуже всего, что здесь нет перспективы для наших детей. Им не дают дороги, но главное, что у нас не хватает любви. Молодежь ужасно неромантичная. Настолько практичная, что страшно становится. Проклятие приданого убивает польских евреев, сковывает, связывает по рукам и ногам. Раз у детей нет будущего, пусть они будут хотя бы обеспечены материально, поэтому назначают себе цену: жених стоит столько‑то и столько‑то злотых. А что ему остается? С деньгами он сможет хотя бы открыть дело и обанкротиться. А без денег молодые муж с женой и еще их будущие дети с голоду помрут. Поэтому боятся полюбить. Парень к девушке и близко не подойдет, если не знает, какое приданое готов дать ее отец. Пока еще совсем молодые, могут в любовь поиграть, но это так, детские глупости, а становятся старше — все, плати.

Таково наше положение. Мы засыхаем на корню, потому что у нас нет любви. Зато есть разврат, есть измены. Святость семьи теперь понятие растяжимое. Но любовь, которая дорогого стоит, любовь, нравственная опора каждого полноценного народа, скоро исчезнет окончательно. У еврейского народа приданое всегда было проблемой, но раньше хотя бы не боялись бедности. А теперь мы запуганы ей, у нас вырывают последний кусок изо рта, нам устраивают бойкот и прочие пакости, и молодежь боится нищеты. Мы все равно в нее скатываемся, но такого утешения, такой награды, как любовь, у нас больше нет.

И чем это кончится? Тем, что многие бедные девушки пойдут креститься. Лучше в объятия к гою, чем остаться старой девой. К тому же гою проще обеспечить семью, он может хотя бы на государственную службу устроиться. И они не такие расчетливые, о приданом гораздо меньше думают.

Но самое плохое, что к этому привыкают, на крещение смотрят сквозь пальцы. И это нас погубит, мы не можем такого себе позволить, пока не можем. Мы еще слишком слабы и бедны, чтобы допустить такую роскошь — доброе отношение к выкрестам.

Извозчик обернулся, одновременно улыбаясь и зевая.

— Ну, что я вам говорил? Как только сядете в бричку да поедете в Казимеж, все заботы позади останутся. Наоборот, удовольствие получите.

— Проблема выкрестов, — продолжал Найфельд, — чрезвычайно интересна. В своей профессии я часто сталкивался с теми, кто сменил веру, разменял золотой, как говорится. Они хотели подняться, залезть повыше, получить место судьи. Многие даже крестились, когда уже были судьями. Окружение подтолкнуло. Их дружески похлопали по плечу: махни рукой, освободись. Мягкое давление общества. Других жены заставили. Женщины часто стремятся сделать карьеру куда сильнее, чем мужчины. Понимают, что лестница — вот она, только немного воды не хватает. Такие женщины становятся истыми католичками, ими движет расчет, что детей надо сделать полноценными людьми, а полноценность для них невозможна без костела.

Есть те, кому крещение ничего не дало. Вертятся, как ужи на сковородке, мечтают обратно вернуться: «Вот уеду в другой город и там снова стану евреем». Теоретически Польша — свободная страна, это можно, если хочешь. Но получается редко. Обычно такой носится с этой мыслью, пока не помрет. А как окочурится, получает настоящие католические похороны. И на эти похороны приходит брат, который еще не успел креститься; дядя — так сказать, просвещенный человек, настолько просвещенный, что ему вообще все до лампочки; крещеная тетя со своим гойским мужем. И ксендз с еврейским носом картавит, читая молитву по латыни. Поверьте, мог бы покойник — вскочил бы на ноги и дал деру, потому что среди живых гоев выкресту еще ничего, а вечно лежать среди мертвых — вот это страшно. Чужой мир, чужое кладбище. Я бы сказал, после смерти выкрест трезвеет, когда видит, что его принимают в чужое мертвое общество, причем навсегда!

— Все‑таки, — предупредил Найфельд, — вы на меня особо не полагайтесь, когда речь идет о выкрестах. У меня против этой братии давнее и стойкое предубеждение. Болезненное, я бы сказал. В силу свой профессии мне часто приходилось с ними общаться, и вроде надо быть цивилизованным человеком, но, Б‑г знает почему, мне даже здороваться с ними неприятно. Будто руку испачкал. Я переубеждал себя, есть же, в конце концов, свобода мысли, свобода выбора, но все как мертвому припарки. Никогда не понимал, как человек может взять и переметнуться, для меня это тайна за семью печатями. В наиболее интересных случаях я брал на себя неприятную задачу разобраться, как такой‑то и такой‑то к этому пришел. Любопытно было покопаться в его родословной, узнать, как его воспитывали, кто его родители, кто дедушки‑бабушки, подтолкнувшие его на эту дорожку.

Бывают прогрессивные люди, как они себя называют, которые поступают так из родительских чувств. Хотят, чтобы ребенок человеком вырос. Не хотят, чтобы его всю жизнь еврейские несчастья преследовали. Себе наперекор переводят его через границу. Многие отцы делают это втайне. Сами с еврейством не порывают, едят в еврейских ресторанах, покупают кошерное мясо, потому что трефное им в рот не лезет, но главное они сделали — о детях позаботились.

Знаю дедушку одного. Внуки и внучки не очень‑то на евреев похожи. Они его любят — дед есть дед. Но стоит ему заговорить по‑польски со своим еврейским акцентом, да еще с литвацким, он «ш» и «с» путает, как они сразу просят его закрыть рот. Любят дедушку, когда он молчит. Любя всякие антисемитские прозвища ему дают. Нет, сам он не выкрестился, но доволен, что может помереть спокойно: наследнички избавлены от еврейского ярма.

Тут слишком тесные контакты между евреями и отступниками. Наверно, в этом виноват глубоко укоренившийся страх, что выкрест может навредить. Ведь кто такой выкрест, как не плохой еврей? Польша — католическая страна, вот и боятся, что если бойкотировать выкреста, притеснять его, то это будет означать, что оскорбляют государственную религию. Так что лучше молчать. Евреи сидят в кошерных ресторанах, едят фаршированную куриную шейку, чолнт, фаршированную рыбу, вздыхая, с еврейскими пословицами‑поговорками обсуждают еврейские проблемы, а дома у этих ребят польские жены и польские дети. Но сами они крутятся среди евреев, а в чужой мир даже на порог не суются.

Знал я одного выкреста, который кокетничал своим идишем. Крестился ради польской девки, а она бросила его через год после свадьбы, потому что была антисемитка, а он все равно остался для нее евреем. Она думала, его водой обольют, и от этого изменятся его физиономия, его жесты, его интонации. А он пойдет с женой в костел и бормочет там, словно Талмуд читает. Как будто назло.

Он уже с голоду загибался, но, когда крестился, получил место мелкого государственного служащего. Среди гоев работал, но его лучшим другом был один мерзавец, который на идише шпарил как по писаному. Будь здоров шпарил, еще со всякими еврейскими жестами и гримасами. А был он пьяница, ну и мой знакомый выкрест стал с ним выпивать. Они частенько сидели в еврейской забегаловке, пили и горланили «Б‑же, Твой суд справедлив». Тот мерзавец еврейскому языку у матери научился, она умела даже субботние свечи зажигать и могла прочитать «Б‑г Авраама» . И она не раз уговаривала моего выкреста вернуться, иначе, предупреждала, не будет ему радости ни на этом свете, ни на том. Как следует налакавшись, любил он поразмыслить над ее страшными словами. «Знаешь, — твердил своему гойскому другу, — и пройдоха же твоя мамаша. Единственный умный человек. Говорит, ни на этом свете мне ничего хорошего не будет, ни на том. И ведь она права». А потом стал он за евреев переживать. «Когда евреям хорошо, — объяснял мне, — можно и выкреститься немножко, но когда на евреев беды наваливаются, ну его к черту, это крещение». Еврейские беды, как он своему дружку сказал, его в гроб вгонят. А через пару недель бросился с крыши. Насмерть. В еврейском квартале. Все‑таки вернулся ненадолго.

Рассвело. Навстречу попалась мужицкая телега. Крестьянин и наш извозчик посмотрели друг на друга сонными глазами. Дорога была не такой ровной, как он пел. То вверх, то вниз. Иногда казалось, сейчас сердце из горла выскочит, так бросало нашу бричку на камнях и колдобинах. Правда, попадались и хорошие участки дороги. Бричка плавно катилась по мягкой земле, и скудные поля с неровными бороздами даже радовали глаз. Еще приятнее было ехать через леса, прорезанные узкими тропинками. В воздухе висел запах прелых листьев, густой, как аромат старого вина.

— Дышите глубже, — сказал Найфельд. — Польский лес может вылечить самое больное сердце.

Ярко светило солнце, но леса хранили свое собственное, тихое и прохладное сияние, будто свет и тишина не менялись тут день ото дня, потому что они происходят из особой древней династии, которая точно знает, сколько света нужно такой тишине, чтобы он не раздражал глаза. Было слышно, как пробует голос невидимая пичуга.

Найфельд шепотом приказал извозчику остановиться.

— Сто́ит послушать, — сказал он мне. — Это он.

— Кто?

— Кто надо. Не кто иной как всемирно известный соловей. Т‑с‑с…

Соловей издал несколько отрывистых коротких трелей, словно выбирая тему, и начал свой монолог. Примечательно, что в его пении не было ни намека на сентиментальность. Меня даже удивило, что сентиментальные поэты так любят оговаривать этого мудрого спокойного певца. Его пение представляло собою речитатив с частыми паузами. Каждая фраза оказывалась длиннее и сложнее предыдущей, после каждой фразы он останавливался, чтобы перевести музыкальное дыхание или прислушаться, какое впечатление он произвел. Когда он запел, тишина стала гуще. Только пение находило дорогу через воцарившееся вокруг безмолвие. Но и само пение было частью первозданного лесного света и первозданной тишины. Будто эта замшелая тишь заговорила на своем языке, и соловей расшифровал жуткое молчание леса. В соловьином пении не было ни капли тягучей слащавости, наоборот, каждый звук был ясен и чист. Просто досада брала, что соловья унижают перед всем миром, выставляя сладеньким, сахариновым и лакричным, в то время как его музыкальная речь сдержанна, лаконична и мудра.

Он повторил одну и ту же фразу, но во второй раз она прозвучала как вопрос и оборвалась. Певец словно ждал ответа, но так и не дождался. Песня кончилась.

— Запоздалый. Обычно они до середины июня поют, и больше по ночам. Нам повезло, что мы удостоились его услышать, — тихо сказал Найфельд, убедившись, что певец закончил выступление.

— Славно пел. Как самому Г‑споду, — вставил извозчик. — Н‑но!

Он натянул вожжи, и лошадка резво побежала, освеженная недолгим отдыхом.

— Может, это было в вашу честь, — улыбнулся Найфельд.

Я рассказал ему, что у нас в Америке нет таких птиц. Есть другие певуньи, именно более сентиментальные.

Найфельду стало приятно, что я тоже не услышал в соловьином пении сентиментальности или, как он выразился, сентиментальщины.

— Эта ржаво‑коричневая птичка так далека от слезливых песенок, как только можно себе представить, — добавил он. — Часто, когда я слышу соловья, мне кажется, что он печатает свою песню на особой пишущей машинке. А колоратуру создает дрожание крыльев. Короткие отрывистые нотки — такое впечатление, что он каждую из них обдумывает, тщательно, осторожно подбирает. В этом и заключается красота экспромта.

Лес кончился, извозчик взмахнул кнутом и, под впечатлением от приватного концерта, который мы только что слышали, вдруг запел, как на молитве в синагоге. Он не столько пел, сколько играл роли сразу всех певчих из хора, от баса до резкого мальчишеского дисканта.

— А знаете, евреи, не поверите, но был у нас когда‑то кантор в синагоге, — он повернул к нам голову, — которого так и звали — Словик . Пичуга эта, которую мы сейчас слышали, ему в подметки не годится. Я тогда еще маленький был, и этот кантор со своим соловьиным горлом давно на том свете, но его «Кевакорас ройе эдрой» я в жизни не забуду. Про таких говорят: горло — что флейта. Он к нам из Литвы приехал. Вот только кончил плохо. Застукали его как‑то с замужней женщиной, и он как в воду канул. Теперь такого пения не услышишь. Нынешние канторы с их поповскими голосами — разве ж это певцы?

Он и сам попытался затянуть «Кевакорас», дирижируя кнутом. Но напевал тихонько, наверно, не хотел никого впускать в свои детские воспоминания. Когда он опять повернулся к нам и сказал, что через полчаса приедем, у него в глазах стояли слезы, так его проняло его же пение.

Найфельд молчал. Его смуглое лицо подернулось серьезностью, будто облачко набежало на умную улыбку. То ли потому, что уже слишком много наговорил, то ли потому, что задумался о чем‑то своем, он долго не произносил ни слова. Или, скорее, просто готовился к торжественному приезду в Казимеж.

Все чаще встречались евреи в картузах, выглядевших как специально подобранные еврейские терновые венцы. На красиво причесанных бородах покоилось истинно царское величие. Обедневшие цари обязаны найти заработок, хоть из‑под земли достать. Они провожали нашу бричку грустным взглядом, прощупывали глазами, кто мы такие и чего от нас ждать. Шаг их был неспешен. Зачем торопиться? Ведь ни бедность, ни удача никуда не убегут. Так во время оно библейские пастухи потихоньку собирались у колодца, чтобы сдвинуть с него камень.

— Наши золотых дел мастера, банкиры мирового значения, — заговорил Найфельд, увидев, что я к ним присматриваюсь. — Ротшильды от торговли молоком. Идут, наверно, сыр продавать. Или берите выше. Скинулись и собираются сообща телку купить. Но их тоже хотят лишить богатства. Регулярно прогоняют из деревень, не законами, но угрозами, поджигают их лачуги, которые и так давно готовы превратиться в дым и пепел. Крестьян подначивают, и они часто встречают мирных евреев дрекольем. Куда им податься? В более крупные города? Там таких дельцов ждут с нетерпением, только их там не хватало. Даже побираться негде, нищие давно захватили и поделили все территории.

Если хотите знать, — продолжил он с жаром, — против нас постоянно идет война. Мы в блокаде. Ни туда, ни сюда, все страны придумывают разные отговорки, чтобы нас не пускать. А здесь поляки ведут бухгалтерию, сколько еврейских магазинов и фабрик они отобрали, сколько кусков хлеба вырвали у евреев изо рта. Поверьте, поляки делают это куда умнее, чем Гитлер. Они не болтают языком, не кричат, не шумят, но проходят по нашим телам плугом и ровняют нас с землей. Это не очень заметно, блокада — процесс долгий, но это как продолжительная смертельная болезнь. Десятки тысяч евреев с женами и детьми буквально умирают от голода. Раньше спасались эмиграцией. Шифскарта от родственника могла прийти в любой дом, как пророк Илия на пасхальную трапезу, а теперь мы смотрим прямо в глаза ангела смерти.

Во всем мире польским евреям создали плохую репутацию, — продолжал он с истинно хасидским пылом. — Надо бить тревогу, надо объяснять миру, что в польских евреях есть огонь, что у польских евреев есть такое сокровище, как вера, которая другим и не снилась. Мы умные дети, у нас еще есть Б‑г в сердце, еще осталось упование на Него, и это чудесно, удивительно. Это не просто религия, но упование на Б‑га, которое питает душу и не позволяет ей покинуть изможденное, изголодавшееся тело. Польских евреев оклеветали, и теперь мы всюду нежеланные гости. Наши немецкие братья, у которых от веры остался только высохший скелет, были счастливы, но сейчас я не хочу об этом говорить. Разумеется, их надо спасать. Но они ни в какое сравнение не идут с польскими евреями, сохранившими истинную веру со всей ее душевностью и теплотой.

Извозчик обернулся, хотел что‑то сказать, но Найфельд буквально не дал ему и рта раскрыть. Махнул рукой, показывая, чтобы тот молчал. Наверно, испугался, что извозчик какой‑нибудь неуместной фразой испортит его речь. Приподнялся и посмотрел по сторонам.

— Дорогой друг, — сказал он с нежностью в голосе, — вот мы и в Казимеже.

IV

Найфельд улыбался, будто видел прекрасный сон наяву, когда бричка свернула в сторону и остановилась недалеко от колонки. Его улыбка передалась и мне. Даже извозчик улыбнулся, когда, кряхтя, вылез из брички и подтянул штаны.

Мы все еще составляли это улыбающееся трио, когда я начал рассматривать старые неказистые домишки, окружавшие площадь, как в любом городке где‑нибудь в Катскилле . Нашими улыбками, как взятым взаймы светом, я хотел согреть каждый из этих живописно сгорбленных домов. Казалось, они подпирают друг друга, и центростремительная сила тянет их к колонке, которая стоит посредине, как старинные солнечные часы, показывающие, что уже почти то ли тринадцать часов, то ли тринадцать столетий — но кого это беспокоит?

Если бы не колонка, домишки давно бы рассыпались. Она была главной силой, удерживающей вместе всю площадь.

Найфельд предложил: еще рано, так что можно вместе зайти куда‑нибудь слегка перекусить, и больше он не будет обременять меня своим обществом. Я пойду своей дорогой, а он своей.

Извозчик ухватился за это предложение. У него от голода уже ноги подкашиваются. Конечно, нужен легкий перекус, а что может быть легче, чем стаканчик водки на голодный желудок?

Мы подошли к одному из покосившихся домов, и извозчик повел нас вверх по лестнице, которая закончилась потемневшей от времени дверью. Мы оказались в комнате, полной ребятишек, мальчиков и девочек. При нашем появлении они бросились врассыпную, как цыплята.

У хозяина была длинная, редковатая, черная борода с проседью и серьезное лицо раввина. Он поздоровался и сразу начал накрывать на стол. Поставил бутылку, и извозчик, приняв благочестивый вид, сказал благословение и тут же опрокинул в себя два стакана, один за другим.

Закашлялся и начал объяснять, что первый стакан идет тяжело, поэтому надо сразу второй, чтобы подтолкнуть, это же все знают.

— Если позволите дать вам совет, господа, — сказал похожий на раввина хозяин, — закусить лучше всего жареной уткой.

— А селедка с лучком найдется? — поинтересовался извозчик.

— Как вы думаете, — хмуро сказал хозяин, — была бы у меня селедка, надо было бы напоминать? Но вчера вечером ко мне целая толпа заявилась, человек десять–двенадцать, и все слопали, как саранча. Только попробуйте сказать, что жареной утки не хотите. Это, господа, единственное, что мне спасти удалось.

— А хлеб? — испуганно спросил извозчик.

— Сколько угодно, — улыбаясь, ответил по‑русски хозяин. — Хлеб у нас никогда не переводится. Это наша неугасимая свеча.

Извозчик взял кружку воды, открыл дверь и омыл руки над лестницей.

Вышла хозяйка и подняла крик:

— Что натворил, бестолковый? Все ступеньки залил, еще не хватало, чтобы кто‑нибудь шею сломал!

— Большое дело. Можете считать, вам ее помыли в кои‑то веки раз, — успокоил извозчик.

Когда пришло время рассчитаться, похожий на раввина хозяин исчез, и за деньгами явилась жена. Найфельд настоял, что мы его гости, он платит. Когда хозяйка назвала сумму, извозчик раскричался:

— Смерти моей хотите? Что у вас за цены? Совсем совести нет, столько за эту дохлую утку требовать!

— Послушайте, — возразила еврейка вроде бы спокойно, но видно было, что она готова взорваться, — а вам‑то что? Разве вы платить собираетесь? Не ваша забота!

— Вы не женщина, а бандит с большой дороги. Где ваш муж? Я вам не дам человека ограбить, из‑за вас дети малые с голоду помрут. Позовите мужа!

— Мой муж в денежные дела не вмешивается.

— Даже одной монеты от другой отличить не может, — подражая ее голосу, добавил извозчик.

Найфельд уже достал кошелек, но не спешил расплатиться. Он наслаждался этим представлением и хотел, чтобы оно продолжалось.

— Зовите сюда эту божью коровку. Ничего, он знает, как деньги выглядят.

— Да я тебя сейчас помоями оболью! — завопила еврейка, переходя на «ты». — Пасть закрой, кишки простудишь. Ты мочи моего мужа не стоишь. Слыхали, он мне указывать будет, сколько мне за мою утку взять!

— Брайнделе Козак! Погоди, я тебя проучу. В другой раз кукиш с маслом тебе привезу, а не клиентов. Я тут напротив другое место знаю.

Женщина сразу пошла на попятную и одним махом скинула пятьдесят грошей.

— Ну вот, всегда же можно по‑человечески договориться. — И вдруг на ее раскрасневшемся лице появилась улыбка.

Извозчик не ответил. Только взял бутылку и налил себе еще стаканчик.

— Это мне процент, — сказал он хозяйке. — А чего ты мне сейчас пожелала, пусть тебе самой будет. Хотя бы половина. Ну, лехаим.

На улице я договорился с извозчиком, чтобы вечером он отвез нас обратно. Найфельда я уверил, что, если у него нет определенных планов, мне будет очень приятно, если он покажет мне Казимеж. Растроганный Найфельд принял мое предложение.

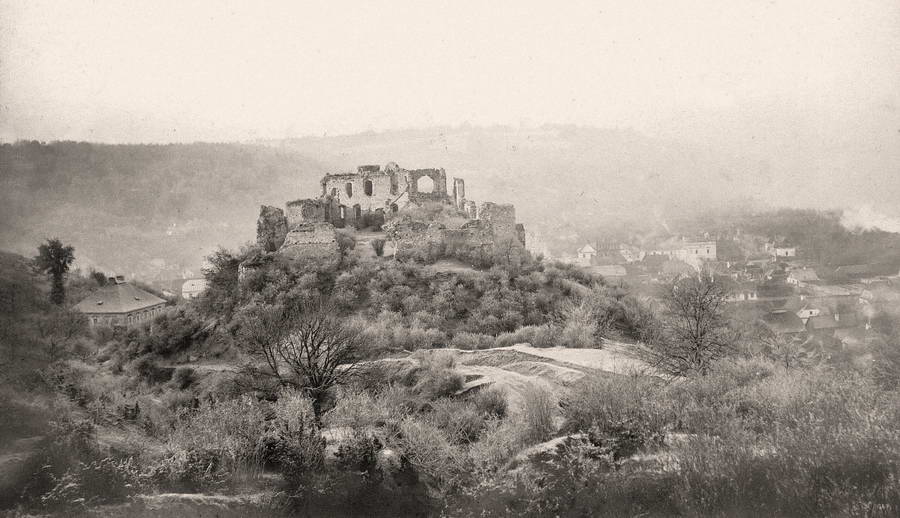

Тут я спохватился, что до сих пор мой взгляд притягивали только низкие, прижавшиеся друг к другу дома. Я в первый раз поднял глаза и увидел гору, а на ней — руины огромной постройки, будто выгоревшей внутри, так что остались одни стены. Немного выше по склону стояли еще два здания, похоже, недостроенные замки. Гора была гораздо моложе и веселее, чем домишки у ее подножия. Вместе с зеленью леса и руинами она выглядела как более молодая цивилизация по сравнению с приземистыми домами, возле которых мы стояли.

— Думаю, прежде чем подниматься к замку Эстерки, мы по местечку пройдемся. А потом на него с высоты посмотрим.

Он сказал «замок Эстерки» совершенно равнодушно, но, подозреваю, это было притворное равнодушие. Он хотел посмотреть, какое впечатление произведут на меня эти слова. И попал, как золотой стрелой, прямо мне в сердце. В вышине, над горой, парила еврейская народная песня, целилась мне в сердце золотой стрелой, обернутой в бархат и шелк. Песня эта была, разумеется, «Золотая пава», которая летала, летала и пела.

Король Казимир носил бумажную корону, как на Пурим, и шелковую бороду. Выглядел он глуповато и смахивал на царя Артаксеркса. Но был он влюблен, пламенно влюблен и на руках нес еврейскую девушку все выше и выше, туда, где только что закончили возводить воздушные замки. А внизу стоял Мордехай и беспомощно чесал в затылке. Что за желание унести ее в такую высь, где даже дышать трудно? Сама Эстерка ничего не говорила. Лежала без чувств в королевских объятиях. Ее тело пахло благовониями. Наверно, она была раздета, но скорее не полностью, на три четверти, потому что последнюю одежду король хотел снять с нее собственными руками. И долго‑долго, пока король царствовал где‑то далеко, Эстерка с тоской смотрела вниз, на колонку, на почерневшие дома и на своих братьев. По ночам она расплетала косы и пела: «Выхожу я на крылечко и смотрю я на местечко». И, тоскуя по королю с шелковой бородой, она привязала письмецо к хвосту золотой павы. А письмецо это было к еврейскому народу, за который у нее болело сердце. Но придворный ворожей наслал бурю. Молнии сверкали, и гром гремел по всей округе, и в такую непогоду золотая пава не смогла прилететь к евреям, и письмецо отвязалось от хвоста и потерялось.

Потом мы стояли в темной комнате и рассматривали сомнительное письмецо, которое Эстерка написала своему народу. Старый еврей осторожно отпер шкаф и достал присланные уехавшими или увезенными дочерьми чехлы и короны, которые надевают на свитки Торы, и серебряные указки, которые используют при чтении свитков. Старик рассказал, что унаследовал концессию от отца, а отец — от деда. Все эти ценности принадлежат общине, но она признает его право на эти реликвии. Он показал мне золотые и серебряные буквы, вышитые на чехлах, и сообщил, что у него дневал и ночевал знаменитый еврейский писатель. Оторваться не мог от святынь, так к ним привязался, что, по правде говоря, приходилось присматривать, как бы он чего‑нибудь не стащил. Это даже не кража была бы, а просто у человека слабость такая. И вообще, попробуй побороть в себе злое начало, когда держишь в руках чехол Торы, к которому своими королевскими пальцами прикасалась сама Эстерка.

Я протянул старику несколько злотых, но он сказал, что мы видели не все. Он повел нас, мы миновали несколько дворов и пришли в синагогу, построенную еще до Эстерки. Дай Б‑г нам обоим столько тысяч злотых, сколько раз в этой синагоге бывал король Казимир, пожелал нам старик. Привел нас в специальную комнатку, где раньше делали обрезание, показал огромный стул, на котором сидел человек, державший ребенка на коленях.

Главное, он чуть не забыл, его отец, тоже синагогальный служка, сам был в некотором роде знаменитостью. Тот еврейский писатель хорошо его знал. Приходил к нему и всякие истории вытягивал, а потом их в газетах печатал. Люди читали и пальчики облизывали. А сам‑то он эти истории читал? Да нет, у него других забот хватает. Вот как раз одна из них, самая большая.

К нам подошла девушка, стеснительная, черноглазая, коротко подстриженная.

— Папа, ключ у тебя? Там люди пришли, хотят реликвии посмотреть.

Старик замер, потом с испуганным видом хлопнул себя по карману брюк. Он будто хотел, чтобы важный ключ потерялся и пришлось поволноваться. Но ключ оказался на месте, и старик дал его дочери:

— Открой, я сейчас приду. Займи их пока.

Девушка удалилась в печали. Отец помедлил, вздохнул. В этом глубочайшем вздохе слышались все оставшиеся без ответа молитвы последних Дней трепета .

— Видите, такая же красавица, как Эстерка. И руки золотые. Я вам ее работы покажу. Чехлы для свитков вышивает, не хуже старинных. Иногда ради интереса ее чехол к старым подкладываю, так люди смотрят и надивиться не могут. А женихи других выбирают, и все потому, что привередлива слишком. Гордячка. Поклясться могу, сидит и ждет, что придет король и в наложницы возьмет.

Неожиданно Найфельд повел меня в сапожную мастерскую. Рабочее место было пусто, в помещении чувствовался въевшийся запах кожи. Из другой комнаты гордым шагом вышел мужчина с подстриженной русой бородкой и глубокими глазами. Поздоровался с Найфельдом, как равный с равным.

— Есть работа? — спросил Найфельд.

— Слава Б‑гу, нет, — улыбнулся сапожник.

Его окружили пятеро детей, три девочки и два мальчика где‑то от трех до десяти лет. Все на одно лицо с отцом, который стоял посредине, как высокое дерево в саду.

— Это все, что могу предъявить из своей работы, — сказал сапожник, поднимая к потолку восковые руки с испачканными краской пальцами и черными ногтями, — дай им Б‑г здоровья.

— А как насчет искусства, реб Шмуэл?

— Грех жаловаться, — с достоинством ответил сапожник, еще выше поднимая голову.

Он посмотрел на замолчавшего Найфельда и жестом пригласил нас в другую комнату. Мы пошли за ним, ожидая, что увидим нечто необыкновенное. Он начал распаковывать запылившиеся картины, и темное помещение осветилось облачными восходами и фиолетовыми закатами, старым кирпичом и краской, которую можно увидеть только на стенах европейских домов: потускневшей желтой, водянистой розовой и сероватой, как паутина, — домов, которые выглядят как раскопанные, и отреставрированные, и покрашенные приглушенными красками, темноватыми, как перед дождем.

Он разворачивал картины, написанные на плохой бумаге, он показывал нам евреев с лицами, похожими на старый кирпич. Изображения далекого мира менялись, как кадры ускоренной киноленты. Видел ли я такое раньше? И да, и нет. Дома и люди казались знакомыми, но это были не те дома, что я видел теперь, привычным взглядом, а те самые, что я видел когда‑то детскими глазами, когда над грязными стенами витает детский сон наяву, сон ребенка, который слышит пение даже в подворотнях, испокон веков сырых, провонявших мочой так, что щиплет глаза.

Так и он, сапожник, изображал все это сейчас, но в его картинах оживало чудо его детских снов. Я невольно начал думать, что искусство — это детский взгляд на мир, что художник должен сохранять детское восприятие как можно дольше, чтобы его искусство было эссенцией сегодняшнего дня, добытой из воспоминаний, — по‑настоящему реалистическим, ясным как дважды два, но пропитанным тоской по вечно юному прошлому. Эта тоска превращает действительность в чудо, и счастлив тот, кто глядит на реальность с грустью, не с унынием, а с детской, оптимистичной грустью и, несмотря на страх смерти, все‑таки гордо идет вперед — год за годом.

Вот что сказали мне картины реб Шмуэла. А сам он рассказал, что чуть не стал вторым чудом Казимежа. Польские газеты десятки раз писали о сапожнике Шмиле, художнике из гетто. На него приезжают посмотреть как на диковинку: надо же, сапожник, а так недурно рисует. Но покупают очень редко, он вечно без гроша в кармане. Как‑то один христианин им заинтересовался, целый год его поддерживал, а он целый год писал картины, но христианин почил в Бозе, и теперь единственная надежда — Палестина. Там еврейскому художнику пропасть не дадут. Оценят, помогут, поднимут из грязи.

Мы вернулись в мастерскую. Сапожник сел на рабочее место, надел фартук и принялся забивать гвозди в подошву. Этим он явно хотел нам показать, до чего художник может докатиться.

— Ничего, Г‑сподь поможет, — вздохнул он. — Правда, Янкл? — обратился он к одному из детей.

Наверно, это был старший, лет десяти. Мальчик задумчиво посмотрел на отца и точно так же вздохнул. И вздохнул, и ответил виртуозно, как вундеркинд, играющий на старинном еврейском страдивариусе:

— Есть Б‑г на свете.

— Вот и я так говорю, — согласился с сыном сапожник. — Это мой первенец, чтоб он был здоров. Состарюсь — кормить меня будет, а пока остается только на Б‑га надеяться.

Он сжал губами несколько гвоздиков и быстро вбил их в подошву — на каждый по два удара молотком.

— Должен признаться, я человек верующий, — сказал реб Шмуэл и задумался. — И, должен признаться, я верую из страха. Не столько из страха перед Всевышним, сколько, грешным делом, из страха, что иначе не смогу быть художником. У меня такое ощущение, что вера и искусство — это одно и то же. Потеряю веру — потеряю искусство. Мое умение держать кисть в руке во многом с ней связано. Был бы я безбожником — был бы всего лишь сапожником. Мое умение рисовать происходит из моей веры в Создателя, из веры, что мир упорядочен и не брошен на произвол судьбы. Если бы я, не дай Б‑г, думал иначе, то не смог бы написать ни одной картины. Верно, Янкл?

— Да, папа, ты прав, — ответил мальчик, виртуозно нахмурив лоб.

Когда мы покинули мастерскую, Найфельд заметил, что немалую часть Казимежа мы уже осмотрели.

— Когда я скучаю по Казимежу, даже сам не знаю, то ли скучаю по этому замечательному городку, то ли по некоторым людям, которые стали легендой, частично впитали в себя великое чудо. Вот эта грязная улица, несколько лавчонок, несколько тайных праведников — это и есть тоска по горе, где сама легенда стоит, обнаженная, и дрожит, будто от холода. Представьте себе: наверху уже суббота, а здесь, внизу, всегда вечер пятницы, точнее, ранний вечер, когда священные сумерки едва начинают скрывать ставни лавок, оконные стекла и глаза маленьких пугливых мальчиков. Здесь постоянно ждут, что сейчас будут благословлять субботние свечи, но всегда только канун субботы. Тут полно людей, которые всю жизнь прожили в Казимеже, но ни разу не поднимались на гору. Банальное сравнение: наверху стоят руины воплощенного идеала, а внизу блуждает беспросветная тоска; наверху — выполненный пяти‑ или семилетний план, а внизу только тихо шепчут сакральное слово «революция».

Возьмем, например, сапожника реб Шмуэла, — продолжал растолковывать Найфельд. — Разве он не представляет собою эту тоску внизу по горе наверху? Бедный сапожник, у которого жена, дети и талант к живописи — сумасшедший контраст. И с обеими обязанностями — перед семьей и перед искусством — он справляется как может. Не топит их в богемном болоте. Тачает сапоги, пишет картины и уповает на Б‑га точь‑в‑точь как скрытые праведники, которые в прошлые времена несли ярмо и будничных забот, и великой тоски по чуду для всего еврейского народа.

Ведь что, собственно, случилось в Казимеже? Попытаюсь объяснить. Еврей влачил свою безрадостную жизнь, гой — свою. Мы не выходили за городскую заставу. За ней смерть. Бесконечное кладбище, умершие предки. А значит, прогуляйся до рогатки — и назад, сам же понимаешь, чем это пахнет. Могильной плитой. Но народ создал пограничную легенду, где сходятся наша дочь и один из них, причем король. Там, на границе, о свадьбе даже не упоминают. Взял король еврейку Эстерку в жены или просто овладел ею? Никто не хочет смотреть на эту легенду с точки зрения морали или еврейского закона. Достаточно того, что мы, евреи, создали себе возможность как‑то породниться с ними, причем не с каким‑то Антеком, а с королем, и тот, разумеется, становится покровителем евреев. Мы выдали замуж нашу дочь, отправили ее послом и лишних вопросов предпочитаем не задавать. Но по‑настоящему верующих евреев эта история не слишком занимает. Ходит в этих краях сказка про еврейку и польского короля — ну и ладно.

V

Найфельд собрался увести меня с площади. Я бросил взгляд на нашу лошадку. Она по‑прежнему стояла возле колонки. Извозчик сидел на перевернутом бочонке и беседовал с водоносом, который стоял с коромыслом и наполненными до краев бидонами. Улицы, уходящие от планетной системы с колонкой в центре, совсем не выглядели мрачными, хотя были узкие и вели вниз. И как бы глубоко они ни спускались, гора и долина составляли единое целое. Яркая веселая зелень вместе с солнцем и тенью текла с горы на скромные домишки и небольшие сады, где летом семьи ставили столы и ели под открытым небом.

— Здесь очень красиво, — сказал я первое, что пришло в голову.

— Уже боюсь, что как профессиональный экскурсовод я вам здорово надоел, но все‑таки должен сказать, что я немало бывал за границей, видел летние пейзажи покрасивее и горы повыше, но… Но тут своя, особая красота.

Посреди улицы толпой шли молодые люди и девушки и разговаривали во весь голос. Некоторые девушки привычно, по‑мужски курили сигареты. Все были нагружены вещами, но шагали бодро, будто чем тяжелее ноша, тем легче идти.

— Наши художники. Как пилигримы, со всей Польши сюда собираются, со всех уголков. Где бы художник ни жил, летом он обязан совершить паломничество в Казимеж. Ведь Казимеж можно рисовать и писать до бесконечности, — объяснил Найфельд.

Пройдя несколько шагов, мы и правда увидели молодого человека, лет двадцати с небольшим, с холеной бородкой, в берете и очень широких брюках. Он стоял посреди улицы и делал набросок пейзажа. Судя по первым штрихам, это было дерево, старое, с редкими листьями и огромными ветвями, переплетенными, кривыми, как руки женщины, страдающей артритом. Рядом с художником на складных табуретках сидели две девушки. Ловили каждое движение его руки, курили, сплевывали и молчали.

Так, потихоньку, мы дошли до разлившегося света, буквально слепившего глаза.

— Встречей с королевой Вислой заканчивается наша экскурсия по нижнему Казимежу. Теперь можно и в гору. Но не спешите, давайте немного отдохнем. В этом году Висла плохо себя вела. Наверно, знаете, у нас было самое большое наводнение за сто лет, все газеты писали. До сих пор видно. Вон, весь берег под водой. Ливни огромный ущерб нанесли. Дома смыло, много скота утонуло, даже человеческие жертвы были. А вон там, видите, деревья из воды торчат. Можно подумать, это Висла, а на самом деле это тоже затопленный берег. Наверно, через несколько дней покажется из‑под воды. А пока не подойти, река близко к себе не подпускает.

На берегу сидели десятки людей и грелись на солнце.

— Если присмотритесь, — указал рукой Найфельд, — увидите затопленные скамейки. У самой воды стояли, наводнение их совсем скрыло, но река понемногу отступает.

Посреди Вислы плыли деревья, доски и маленькие травянистые островки. Они двигались по воде неторопливо, как утки. Кто знает, сколько разрушенных домов несла спокойная Висла, кто знает, где сейчас стоит и плачет несчастный крестьянин.

Река сверкала, как расплавленная сталь. На том берегу виднелись желто‑зеленые спины лесов, а выше, глазея вниз, стоял наклонившийся замок Эстерки. Казалось, еще чуть‑чуть, и он сползет в Вислу, а она, злодейка, и бровью не поведет, но спокойно унесет последние крохи легенды.

По склону расстилалась прохладная зелень леса, а в реке горело солнце, растекалось по водной глади, превращая ее в ослепительное зеркало, насколько хватало глаз. В солнечном свете пылали даже плывущие по течению доски и деревья.

— Сделаем небольшой перерыв перед восхождением, — предложил я Найфельду. — А то это уж слишком. Посидим где‑нибудь в саду, выпьем чего‑нибудь прохладительного.

— Я не против. Лучше не хватать большими кусками, а переваривать постепенно. Кстати, а жареную утку вы уже переварили?

Я увидел на его лице хитрую улыбку.

— Не подумайте, что я обжора, но, честно говоря, я проголодался. — Он достал часы. — Хотя еще только без четверти двенадцать. На этот раз обойдемся без извозчика. Я и без него знаю подходящее место. Посидим, отведаем настоящей домашней еврейской еды. И суп будет, и кусок селедки, может, даже маринованной. Если повезет, горячих щей поедим. Есть тут одна женщина, прекрасные щи варит с мозговой косточкой. И цимес готовит, и запеканку. Пальчики оближете. В саду посидим или в беседке. Будем есть и наслаждаться чудесным пейзажем. Ну, что скажете?

Чем дольше он говорил, тем сильнее разыгрывался мой аппетит, о чем я честно и сказал. И если Найфельд срочно не отведет меня к той женщине с ее щами, я сейчас с голоду помру.

— Тогда вперед! — Он подхватил меня под руку, и внезапно этот грузный, коренастый человек чуть ли не бегом припустил, как мальчишка.

Но вдруг остановился и с озабоченным видом сказал:

— Только сразу предупреждаю, чтобы потом претензий не было. Может, щей и не будет. Это как повезет, бывает, есть, а бывает, она говорит: «Сегодня нет, пришли бы вы вчера, было бы хорошо». Так что не знаю, может, сегодня у нас «сегодня», а может, сегодня как раз «вчера». — Он поднял руки к небесам, будто в ожидании чуда. — Договорились? Я вам ничего не обещал и никаких щей вам не должен.

Озорная улыбка освещала все его смуглое, рябое лицо. Видно было, что он готов рассмеяться. И в эту минуту он стал близок мне, как брат.

— Ей‑Б‑гу, если вы сейчас же не отведете меня поесть — хоть чего‑нибудь, — я вас убью.

— Отлично сказано! Вот это по‑нашему. — Он снова подхватил меня под руку и побежал.

У женщины на носу оказалось две бородавки, из одной росли волосы. Найфельд считал, что бородавки добавляют ей обаяния. Оно заключалось в том, что это были не практические бородавки, которые формируются на носу с возрастом, чтобы очки лучше держались, а выросли просто так, и с ними мясистый нос стал похож на какой‑то экзотический корнеплод.

Зато руки у нее и правда были золотые. Добрые материнские руки, которые умеют печь, варить и жарить, мыть полы, вычищать из каждого уголка квасное, чтобы привести в дом Пейсах, которые умеют делать уборку перед субботой, стирать белье, мыть ребенку голову и выхаживать его, когда у него корь или скарлатина. Обнаженные по локоть, полные, сильные, руки скорее мамы, чем жены, умелые и проворные. Невозможно, чтобы такие руки подали на стол что‑нибудь плохо приготовленное.

Мы выбрали тушеное мясо, потому что щей в тот день не было. А когда бывают? Трудно сказать, она же их не по расписанию варит, а когда решает, что ее семейка по ним соскучилась. Если бы она шла у домочадцев на поводу и готовила, что они хотят и когда хотят, им бы и самые вкусные блюда быстро приелись.

— По правде сказать, я из‑за мужа не люблю щи готовить. Его от них за уши не оттащишь. Объестся, а потом ему худо. Ночью надо грелку класть на живот, чтобы полегчало.

За другим столом сидел мужчина. Он повернулся к нам в профиль, но таких профилей один на миллион. Я был уверен, что вот‑вот его узнаю. Хорошо бы он так и сидел, не крутил головой, чтобы я видел только один подслеповатый глаз, острый подбородок и огромное ухо. Так труднее его узнать, но тем интереснее.

Моя память перетасовывала тысячи, десятки тысяч профилей, и вот — победа! Я щелкнул пальцами.

— Видите вон того, боком к нам? Я его больше двадцати лет не видел. Художник, мой старый приятель. Его фамилия Фарштанд.

— Фарштанд, Фарштанд… Да, довольно известный еврейский художник, — сказал Найфельд, макая в подливку кусок белого хлеба. — Неудивительно, что это он, здесь каждый третий — художник. Вы — нет, я — нет, значит, он должен быть художником.

Тот повернулся к нам лицом. Брови и ресницы у него были совершенно белые, будто сделанные из свиной щетины. Глаза разного размера. Будто правый глаз придавлен массивным лбом и не может открыться полностью.

— Конечно, теперь‑то это не фокус, его узнать, — ответил я Найфельду, подошел к Фарштанду и предложил присоединиться к нам.

Он флегматично встал с табуретки. У него был такой вид, словно он переел и теперь не прочь вздремнуть.

— Тоже мясо заказывали? — поприветствовал его Найфельд, вытирая кусочком хлеба тарелку.

— Это все, что вы хотели узнать? — Он сделал неуклюжее движение, будто собираясь вернуться за свой столик.

Чтобы замять неловкость, я быстро спросил: он ведь Фарштанд, известный художник?

Эта тема заинтересовала его немного больше.

Он уверил, что я не ошибся, и присел за наш столик. Не сел, а именно присел, показывая всем видом, что готов уйти в любую секунду, если станет скучно.

Я начал вспоминать наших общих друзей, рассказал, кто я, упомянул Америку, даже напомнил ему, как мы прощались, когда я туда уезжал. Спросил, помнит ли он, что еще до войны написал мне письмо. А потом война опустила занавес между всем, и океан превратился в реку Самбатион .

Я все больше воодушевлялся. Меня оживили воспоминания о тех днях, когда мы гуляли в Саксонском саду. Сколько раз все мы измерили его вдоль и поперек!

Он на все отвечал: «Да, да, да», но эти «да» были холодными и неубедительными. Когда он сам заметил, что отвечает машинально, он поменял «да» на «конечно», но было ясно, что он меня не помнит и что мои воспоминания не производят на него ни малейшего впечатления. Когда я замолчал, он выглядел измученным, и его последнее «конечно» неловко повисло в воздухе, не сумев прилепиться к моей восторженной речи.

Я рассказал ему, что недавно видел выставку его картин в доме разорившегося богача, купившего их в лучшие времена. Теперь в этом доме ресторация для дельцов, чьи жены уехали за город. Но я умолчал, что, похоже, над картинами еще кто‑то поработал, что краски на них кричащие, трава слишком зеленая, а нагие тела напоминают иллюстрации к старым изданиям «Тысячи и одной ночи»: оливковая кожа стала почти черной.

Единственное, что его заинтересовало, это то, что я из Америки. Он сообщил, что у него в студии много картин, он может их показать. Американцы иногда их покупают.

Произнеся слово «покупают», он оживился даже больше, чем я. Сообщил, что в Казимеже он ничего не пишет. Пусть этим другие занимаются. А он просто сидит, думает и наблюдает. Возвращается домой и пишет всю зиму. Казимеж он ненавидит. Когда‑то он тоже совершал сюда паломничества, а теперь приезжает, чтобы вытравить из себя этот городок. Был он и в Париже. Еле ноги унес. Париж полон больших художников и больших неудачников, а он так и не смог решить, к какой категории он относится, вот и сбежал. И в Варшаве был, но это совсем беда. Поляки ненавидят еврейских художников, его там усиленно замалчивали — просто убивали, расчетливо и хладнокровно. Еврейская Варшава — это еще хуже. Там, если ты назвал себя еврейским художником, тебе устраивают вечный праздник и убивают националистической шумихой. Начал играть роль еврейского художника — тебе капут.

Он вернулся к мысли, что у него есть отличные картины, которые можно купить по разумной цене.