Когда Яш отправился в путь

Издательство «Книжники» готовит к публикации псевдоавтобиографический роман «Когда Яш отправился в путь» (1938) американского еврейского писателя и поэта Янкева Глатштейна (1896–1971). Написанный в преддверии Холокоста, этот роман является первой частью неоконченной трилогии. Вторая часть, «Когда Яш приехал», вышла в Нью‑Йорке в 1940 году. Третий роман должен был называться «Когда Яш вернулся», но, как впоследствии говорил сам Глатштейн, течение его трилогии было перекрыто войной.

Предлагаем вниманию читателей «Лехаима» фрагменты романа.

Глава 5

I

Мы отдалились друг от друга гораздо быстрее, чем сблизились. Стоя с открытыми сумками в огромном зале, где проходил таможенный досмотр, мы старались не смотреть друг на друга, а когда все‑таки встречались взглядами, виновато улыбались, будто стыдясь вакханалии и панибратства, царивших на борту целых пять дней. Теперь каждый был сам по себе. Каждый привел себя в порядок, вернулся в социальное положение, в котором находился за океаном, вспомнил о своем происхождении, правилах и обязанностях, о которых ненадолго забыл. Мы стыдились, что так запросто сдружились, а теперь все это кончилось. У кого натура помягче, улыбались друг другу, дескать, извините, море есть море, а суша есть суша, подружились, весело провели время, но пора и честь знать.

У кого характер пожестче, обрывали знакомство с поразительной наглостью. Нарочно смотрели прямо в лицо с застывшей отчужденностью. В этой отчужденности было что‑то от Каина, который только что разделался с братом, вставшим у него на пути.

Самые сенситивные стояли как побитые, чувствуя во рту горькое послевкусие, будто от дешевой сигары. Для таких столь холодный разрыв отношений — нечто вроде болезненной хирургической операции. Совсем недавно эта женщина доверчиво держала тебя за руку, а теперь стоит с каменным лицом. Сейчас эти сенситивные люди (мужчины или женщины) чувствовали себя так, словно их использовали, изнасиловали и выбросили.

Взгляды у всех такие же холодные и напряженные, как у таможенников, роющихся в багаже. Все переоделись, причем полностью переоделись. Произошла неожиданная смена декораций. Ты совершенно не ожидал, что такая непривычная шляпа вырастет на голове, на которой ты все время видел рыжие, развевающиеся на морском ветру волосы. Ты совершенно не ожидал, что новая шляпа, или пальто, или костюм настолько изменят облик человека, которого ты изо дня в день видел в куда менее строгой, чуть ли не домашней одежде. Наверно, одежда, которую носили на пароходе, отчасти и была причиной недавней всеобщей доброжелательности. Эта интерлюдия, которую большинство из нас пыталось забыть, теперь лежала в багаже вместе с маленькими фотокарточками и прочими памятными вещицами. Механические руки таможенников уже двадцать пять раз их переворошили, и чем больше всяких мелочей вытаскивают из твоей сумки, тем ты к ним равнодушнее.

Каждый был подавлен, а общая беспомощность объединяет. Каждый ощущал себя бесправным иммигрантом. Иностранная форма таможенников или грузчиков и звуки незнакомого языка вызывали чувство, что мы стучимся в ворота чужой страны. Мы, гордые американцы, чувствовали себя униженными и даже немного виноватыми под подозрительными взглядами французов. Как бы ты ни был уверен, что не провозишь папирос, все равно в голосе слышится сомнение, когда отвечаешь «нет». Точно так же на границе досматривали сыновей Иакова, когда им подбросили бокал. Поди знай, что там лежит у тебя в сумке!

Только в поезде, летящем в Париж мимо омерзительных, закопченных городишек и скудных полей, опять отыскалась кое‑какая связь между нами. Грузчик через окно зашвырнул багаж в первый попавшийся вагон, но из неразберихи и суеты все‑таки выкристаллизовался некий упорядоченный отбор.

Куда едет еврей? В Польшу, в Румынию, в Советский Союз, в Литву. Куда подевались пассажиры, которые просто так, для удовольствия едут в Париж, Италию, Англию, Ирландию, Швейцарию, Испанию? Куда едет еврей? И откуда тут столько евреев? На пароходе их и не видно было. А здесь мы вместе сидим в вагонах, как в черте оседлости. Лица — как в тумане. Вот богатый, довольный жизнью дядя едет к бедному родственнику, и дядино лицо уже приобретает черты этого родственника, с которым они скоро встретятся. Он вспоминает, он помнит. Постепенно исчезает, стирается все американское, приобретенное за двадцать‑тридцать‑сорок лет. Куда едет еврей? Румынский еврей, польский еврей, русский еврей, литовский еврей. Все едут домой. Все вдруг опять стали румынскими, польскими, литовскими.

Другие вагоны — для беспечных путешественников, а здесь сидят люди, которые едут по делу, на которых лежит ярмо забот.

Смотрю на хмурые лица, и мне приходит в голову, что лет через двадцать пять этот тип пассажира исчезнет. Еще едут на могилы предков остатки старого поколения, но вскоре отцы и деды вымрут, а вслед за ними понемногу вымрут и сыновья. А если сыновья сыновей когда‑нибудь поедут в Советскую Россию, Польшу, Литву, Румынию, это тоже будет увеселительная прогулка. Для них съездить на лето в Польшу — все равно что в Париж, Швейцарию, Италию. Никто не будет ездить на родину, станут разъезжать просто так, чтобы обклеить чемоданы ярлычками иностранных таможен, никто не отправится в дорогу, чтобы найти свои корни. Та Польша умрет, и тоска или ненависть к той Польше тоже исчезнет. Будут просто путешествовать как туристы, а не ездить к умирающим или мертвым родителям. Через четверть века в этих вагонах будет чего‑то не хватать.

Вот едут отец с сыном. Отец направляется в Минск к братьям и сестрам, а взрослый сын едет уже в USSR . Между Минском отца и туристским интересом сына к USSR немалое расстояние. У сына утонченное, благородное лицо. Он родился в Бостоне, окончил там Политехнический. Выучился на инженера, но работает у отца в портняжной мастерской.

У еврейского инженера «китайские права», грустно говорит мне сын. От этой еврейской бесперспективности и безнадежности молодой инженер перебрасывает мост аж до широчайших возможностей образованной молодежи в USSR.

— Не надо прыгать выше головы. Отдали лучшие годы, чтобы получить профессию, вот и носите имя инженера Гольдштейна, или Когана, или Гриншпана среди бостонских снобов и антисемитов.

Это мне уже отец говорит, бывший «товарищ», ставший в Америке мелким боссом. У него душа болит за сына.

— Много пишут, кричат‑надрываются о еврейской молодежи в Польше, Румынии, Германии, но молчат о еврейской молодежи в Америке. Это же новая инквизиция! Еврейские отцы просто убивают детей, делая из них инженеров, адвокатов или докторов. Что? Зачем? Почему? Глупости! У еврея никаких шансов! У сына диплом с отличием. Золотая голова, прекрасный математик, как раз то, что нужно для портняжной мастерской. Все‑таки надо отдать должное Советскому Союзу. Я с ними далеко не во всем согласен, но нельзя не признать: там еврей, гой — неважно, покончили с этим свинством. Хотя, знаете, не стоит Б‑га гневить. Есть у моего сына друг один, Фабер. Как вспомню про него, сразу умолкаю. Может, слыхали? Ну еще бы! Прямо скажу, мой сын ему только ботинки чистить может. У сына золотая голова, но тот — гений! Есть некоторая разница. Не был бы он евреем, был бы величайшим американским инженером, о нем бы вся Америка трезвонила, а он в камере смертников сидит. Говорю вам, сердце кровью обливается, только подумаю об этом парне. Инженеру‑еврею пробиться невозможно, вот у него с досады и помутилось в голове, ожесточился, озлобился. И тут как раз старого Милю встретил. Тот еще гусь, даже своего младшего брата втянул вместе с Фабером. Фабер, серьезный человек, с великолепными мозгами, вместо того чтобы стать выдающимся инженером, стал выдающимся бандитом и убийцей. Недолго ему осталось. Закончится молодая жизнь на электрическом стуле. Это уже не лечится.

— Не стоит преувеличивать американский антисемитизм, — вступает в разговор еврей с острой бородкой и галицийским выговором. — Просто слишком много представителей этой профессии. Это экономическая проблема страны, а не антисемитизм. Антисемитизм — это когда гонения на евреев начинает правительство. Когда это творится по закону, когда евреев бьют организованно, когда проливают еврейскую кровь, Б‑же упаси! Не надо клеветать на Америку, мы ей благодарны должны быть.

За окном проносятся бедняцкие поля с чахлой запыленной растительностью. Из других вагонов слышится громкий смех. Это смеются те, кто путешествует для развлечения, а в нашем гетто уже стало тесно от еврейских горестей. Но несмотря на тесноту, заходит еще один еврей, и еще, и еще.

Куда едет еврей? В Польшу, в Румынию. Что? В Чехословакию?! В… В… В…

Когда к вечеру поезд прибывает на вокзал Сен‑Лазар, идет проливной дождь. И хотя сейчас начало июля, каждая капля жалит холодом.

II

От вокзала до гостиницы несколько кварталов. Носильщик, согнувшись в три погибели, несет на спине мой багаж, широко ставит ноги, отрывая их от земли попеременно, как слон.

Из окна гостиницы открывается необычайно обычный вид. Наверно, это из‑за дождя. Нет ничего более обыкновенного, чем дождь, который идет и идет, смывая весь блеск, всю привлекательность с домов, крыш и людей.

Окно выходит в извилистый горбатый переулок, ныряющий между бурых облупившихся стен. От стены до стены, спрятав руки в карманы, мечется, как кошка, мужчина в берете. Туда‑обратно. Попахивает «Парижскими тайнами» Эжена Сю. По узкому тротуару идет женщина на кривых высоких каблуках. С трудом поднимается в гору, будто карабкается на стену, и кажется, вот‑вот выплеснется из грязного переулка, как из помойного ведра. Сейчас поднимется еще выше, и маленькая соломенная шляпка, надетая набекрень, как берет, слетит с головы. Что‑то вздрагивает во мне. Женщина смотрит на мое окно и зевает. У нее грустное равнодушное лицо.

Дождь все идет. Лежу на кровати, подбираю ключ к новому городу, но дождь разом смывает все мысли.

Входит женщина лет тридцати. Приносит мыло, полотенца, открывает краны, чтобы наполнить мне ванну. Снова что‑то вздрагивает во мне. Прислуга удаляется по коридору, я думаю о ее равнодушных шагах.

Что‑то меня раздражает, я нервничаю. Учиняю себе допрос с пристрастием и через несколько минут понимаю, что злюсь просто так, без причины. Что ж, тем лучше. Унылая дождливая погода, отсюда и вся эта мировая скорбь. Но раз открыл дверцу, не давай ей закрыться снова, подставляй ногу. Беру себя за горло и спрашиваю: а может, глупец во мне раздосадован, что я уже здесь, но до сих пор не начал открывать для себя Париж Мопассана и Бальзака?

Опять приходит служанка, закрывает краны и уходит, хлопнув дверью. Я плескаюсь в ванне, раздосадованный донельзя.

Из окна видны часы на противоположной стене. Большая стрелка каждую минуту вздрагивает. Вечером мне уезжать, а время летит. Как же все‑таки раскусить этот город?

Беру такси и начинаю проверять записанные адреса. Первый, второй, третий. Все на даче. Я один в городе под дождем, среди памятников под дождем. Появляется чувство, что в иностранных городах самое непривычное — это памятники и полицейские мундиры. Такси пролетает по мосту. Шофер, сидя ко мне вполоборота, быстро жестикулирует одной рукой. Я вижу его щеку, вижу, как напряжены мускулы его лица. Он будто преодолевает боль, когда говорит, но речь плавная, певучая.

В «Доме» свободно. Заняты только несколько столиков. Пьют кофе, читают немецкие, русские, французские и английские газеты. За столиком сидит художник. Он уже не раз побывал в Америке. Низкорослый, жирный и коротконогий, как такса. У него плаксивое китайское лицо и узкие китайские глаза. Пробираюсь к его столику и рассказываю, что я только что из Америки. Это не производит ни малейшего впечатления. Художник холодно смотрит на меня. Но раз уж я начал, надо продолжать. Узнав, что я писатель, он тоже не слишком воодушевился. Не теряя достоинства, осторожно прощупывает почву: что я за писатель, знаком ли я с таким‑то и с таким‑то. Я говорю, что знаком и с таким‑то, и с таким‑то, но он все еще сомневается. Однако теперь он уверен, что, как бы то ни было, я не опасен, он не рискует своей репутацией. И почти доверительно сообщает:

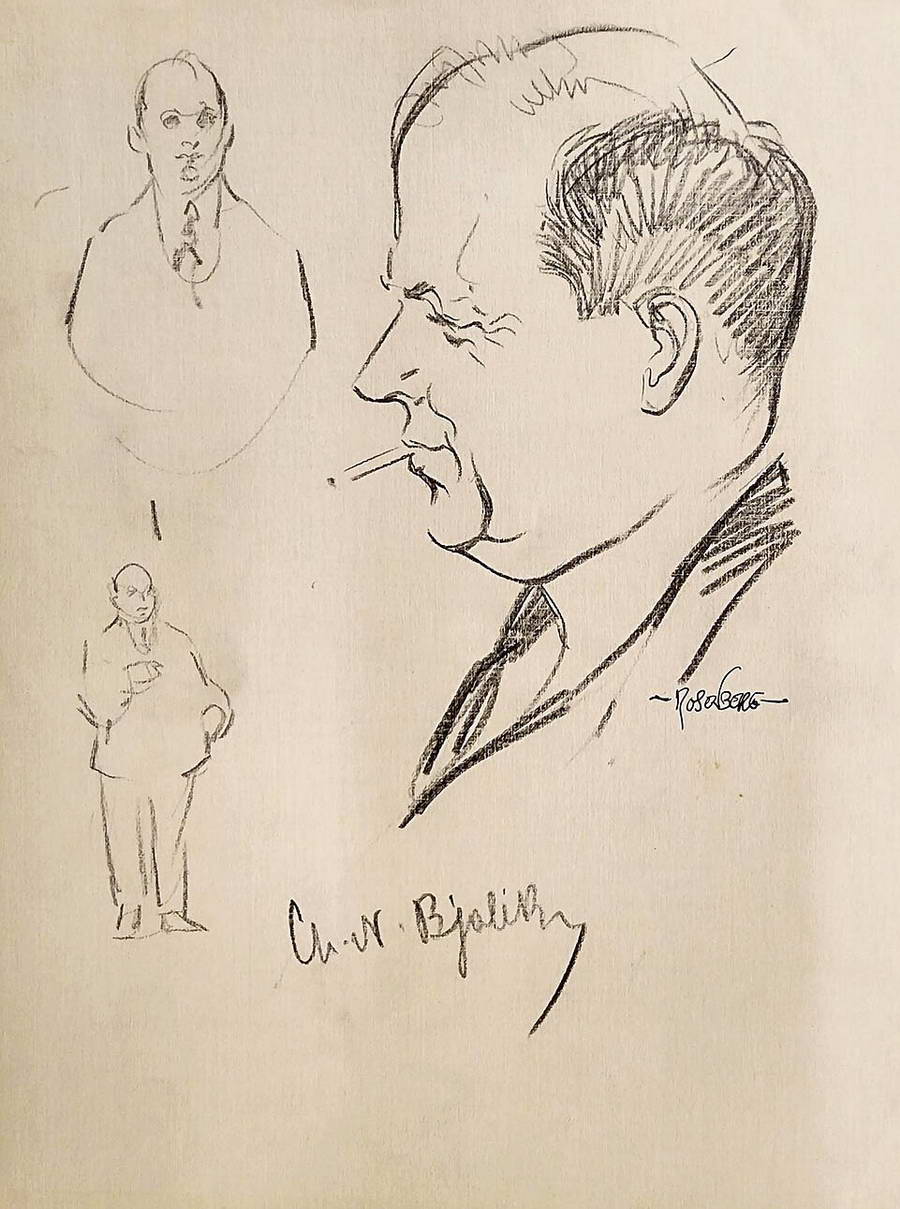

— У меня для вас грустная новость. Бялик умер.

Я потрясен. Он достает телеграмму, подписанную Дизенгофом .

— Старик Дизенгоф, — говорит, — этого не выдержит. Он и так очень плох, может, уже при смерти.

Будто совсем рядом ударила молния, так мы себя чувствуем, когда умирает кто‑нибудь из литературного цеха. Растерянность, боль, страх и облегчение, что это не ты, что все‑таки ты его пережил.

— Великий представитель еврейского народа! Да что я говорю, великий. Величайший! Праотец Адам!

Я молчу, даже страшно прерывать эту ламентацию.

— Величайший поэт со времен Йегуды Галеви! Он бы точно Нобелевскую премию получил! — кричит художник.

— А сколько в нем жизненной силы было! — все‑таки решаюсь перебить его панегирик. — Глаза молодые, а сам крепкий, мощный, и плечи чуть сутулые, как от тяжелого труда. Все горести еврейского народа на себе держал.

— Вы его знали? — Раскосые китайские глаза становятся еще уже.

— Знаком не был. Так, видел три раза.

Я жду, что он попросит меня рассказать небогатые воспоминания об этих трех случаях, когда мне довелось видеть и слышать Бялика, но художник все еще плавает, как жирная утка, в бассейне своих причитаний. Старается показать, что мой умерший Бялик и его умерший Бялик — это большая разница. Для меня умер национальный поэт, но и для любого другого еврея примерно то же самое. А для художника, поскольку он сам — Земля Израиля, с которой он духовно сродни, поскольку он тоже национальный поэт, только с кистью вместо пера, поскольку он знал Бялика лично, и близко знал, часто бывал у него дома и беседовал с ним, когда Бялик царил за субботним столом, принимая гостей, — для него умер его родной Бялик. И теперь он чувствует себя, будто… — он подыскивает сравнение — будто у него умер родной дядя, великий мудрец. Конечно, такого прекрасного человека, мудреца и праведника, оплакивает весь город, но для него это все‑таки родной дядя. Понятно?

Я побежден. Окончательно я сдаюсь, когда он рассказывает, что в Палестине у него есть кое‑какие владения.

— Как говорят у вас в Америке, real estate . Искусством на него заработал. Искусство, настоящее искусство, оплачивается, и не слушайте глупых парижских юнцов.

Мне остается только напомнить, что и у меня на Бялика есть некоторые права. Вспоминаю, как увидел его в первый раз. Было очень шумно. Мы сидели на банкете, который еврейские литераторы устроили в честь великого стихотворца. Бялик говорил. Не говорил, а негромко беседовал со всеми сразу. Он плел свою речь, как паук, протягивая паутинки в разные стороны: одну туда, другую сюда — безобидные, тоненькие ниточки. Очень хорошо подобранные стихи из Торы и цитаты из Талмуда, иногда и вполне светские замечания, но чтобы, Б‑же упаси, не залезть на чужую территорию: ровно столько, сколько современный светский еврей должен черпать из источников специфической еврейской мудрости. Но главное — это свое, родное, ведь здесь можно найти все необходимое.

Все, что он говорил, выглядело очень гладко. И казалось, его речь не заготовлена, не продумана заранее, но в этой мнимой непродуманности был некий план, как был план и в протянутых паутинках. Спохватились слишком поздно, когда Бялик уже договорил. Слушать было приятно, как сквозь дрему, но когда он закончил, только тогда увидели, что невинные, тоненькие паутинки — это цельная, крепкая паутина, и в этой паутине бьется муха.

Эта муха была — идиш.

Он почти задохнулся в этой паутине, когда вспомнили, что Бялик так же вкрадчиво рассказывал о десятках «жаргонов», которые были у евреев, но исчезли. По сути, он заявил, что один еврей в Палестине стоит десяти евреев в изгнании.

Когда Бялик сел и мы поняли, что он отказал нам в праве на жизнь, началась настоящая война. Б‑же, как это грустно — война между евреями! Чем‑то эта битва напоминала Лаг‑Боймер . В поднявшемся шуме Бялик выглядел спокойнее всех, зато самодовольство явно ему не шло. Мы все больше злились, выходили из себя, контратака в том же тоне совершенно не удавалась, но мы выглядели гораздо трагичнее и, может, потому‑то и были правы.

Однако и среди нас оказались идеалисты: у евреев всегда найдутся те, кто готов собой пожертвовать. Они сразу переметнулись на сторону Бялика. Их глаза горели безумным пламенем, ноздри раздувались, словно уже почуяли запах жертвы, сжигаемой на огне. Это же так прекрасно — сжечь наш последний «жаргон», принести его в жертву за вечный народ, за вечный, единственный язык.

Нашлись и те, кто еще громче соглашался с Бяликом, испытывая садистское наслаждение. Они мигом почуяли прекрасную возможность отмежеваться от ценностей своих товарищей. Сами‑то они особо ничего не внесли в «последний жаргон». И что им за печаль, если его уничтожат, сожгут? Пусть дым взовьется до небес!

Были среди нас и те, что решили померяться с агрессором ораторским мастерством. Это отребье всегда с народом, так пусть враг увидит, на что способен идиш. Они много говорили, и их слова падали на стол, как фальшивые монеты.

Но по‑настоящему трагично выглядели те, у кого от смущения отнялся язык. Они стояли перед Бяликом, ревели, как немые, и колотили по столу, чуть ли не рассаживая кулаки.

Я тоже оказался среди униженных и оскорбленных. Обидно стало за несколько десятков моих стихотворений, которые тут собрались прикончить в борьбе за возрождаемый язык, и я тоже стучал по столу наравне со всеми.

Щеки у Бялика слегка порозовели. Он старался не смотреть нам в глаза. Его лоб блестел от пота. Когда Бялик опять заговорил, в нем было что‑то от Великого инквизитора. Возможно, ему причинило боль, что мы потребовали у него обратно наш родной язык, и Бялик ссутулился еще сильнее, взвалив себе на плечи груз наших обид. Но утешения для нас у него все‑таки не нашлось. Он припугнул нас жестокостью и неумолимостью истории, как некто сказал: «Вы дрожите, телята. Не хотите идти под нож, несчастные! Но вас все равно зарежут».

Спустя несколько дней мы с коллегой сидели в тихой гостинице. С нами был Бялик. Коллегу командировала его газета взять интервью у великого еврейского литератора. Видимо, Бялик прекрасно помнил, что недавно я стоял перед ним и кричал. Он старался не встречаться со мной взглядом, будто должен мне что‑то, чего никогда не сможет отдать. Но я замечал, что украдкой он посматривает на меня. И после каждого такого взгляда у Бялика вырывался тихий еврейский вздох.

Третий и последний раз я видел Бялика на сцене среди гебреистов . Он заговорил, и тут началась небольшая гражданская война. Со всех сторон летели крики: «Сефардский! Ашкеназский!» Но Бялик прекратил войну, запутавшись в двух произношениях. На том вечере были юноши, девушки, учителя иврита и несколько сияющих от счастья стариков в ермолках. Старики слушали, прикрыв глаза от наслаждения. Что Бялик говорил, мало их волновало. Главное — на святом языке. Молодежь сидела с открытым ртом. Еще бы, сам Бялик!

Только закончив рассказ, я заметил, что художник отсел от меня. Теперь он сидел с какой‑то жирной дамой, повернувшись ко мне в профиль. Я попытался разглядеть следы недавней скорби, но на морщинистом, будто посыпанном черным перцем лице художника увидел только широкую улыбку.

Жирная дама была чудовищно некрасива, но я невольно подумал, что в романе она непременно была бы символом жизни, побеждающей смерть родного национального дяди.

Вдруг я почувствовал на себе чей‑то взгляд. Повернулся и вздрогнул: за соседним столиком, слева, сидела висконсинка с недопитым бокалом пива. Мы переглянулись, будто стараясь понять, насколько мы отдалились друг от друга с тех пор как сошли с парохода и насколько далекими хотим остаться. Я так растерялся, что даже забыл поздороваться.

Она взяла свой недопитый бокал и пересела ко мне.

— Знаете, некрасиво с вашей стороны, что вы до сих пор не уехали, — говорит она кокетливо. — Вы что, шпионите тут? Знала бы я, что вы из тех молодых людей, которые приезжают в Париж и сразу в «Дом», я бы на пароходе с вами слова не сказала. Сама только вещи распаковала и быстрей сюда. Ненавижу себя за это!

Я объясняю: «Дом» — единственное, что объединяет наш немногочисленный цех. Если кто‑нибудь из наших разъезжает по всему миру, в каждом крупном городе обязательно разыскивает местный «Дом». Вообще‑то, как при таких обстоятельствах мы находим возможность повидаться и поговорить с настоящими людьми, это загадка. И все‑таки мы пишем книги, а читатели думают, что глотают куски жизни. Но на самом деле это куски «Дома».

— А если так, пойдемте отсюда.

Она уводит меня в маленький, чистенький ресторанчик. Мы сидим за столиком на улице, смотрим друг на друга и молчим.

— Все‑таки есть в «Доме» что‑то, чего тут не хватает, — прерывает она молчание. — Смелость, например. В «Доме» я смелее. Там я могла сказать вам много такого… Есть что‑то в тамошней атмосфере. Здесь я чувствую себя спокойнее, но — без крыльев.

— Может, вернемся? — Я привстаю с табуретки.

— Нет уж, поздно! Я дико проголодалась.

Она заказывает аперитив. Смачивает полноватые губы в густом напитке, и я вижу ее прямо перед собой — высокую, переросшую девицу с длинными руками и ногами, широко открытыми глазами и дрожащими губами.

— Вы еврей? Я про евреев ничего не знаю.

— Почему вы считаете, что о евреях надо знать что‑то особенное?

— Извините. Вы правы.

— Нет, неправ, — поддразниваю ее.

Она молча пьет вино бокал за бокалом. И вдруг закуривает сигаретку и начинает флегматично рассуждать:

— Сколько вы пробудете в Париже? Ну, скажем, дней пять‑шесть. В первый день вы предоставите мне возможность встретиться с вами. Мы будем гулять по улицам и говорить, говорить, говорить. На второй день я в вас влюблюсь. На третий день буду счастлива. Простите за глупое слово. Нет, мы оба будем счастливы. На четвертый день вы влюбитесь. Вернее, нет, на четвертый мы еще будем счастливы, а на пятый вы влюбитесь в другую, и я буду ревновать, как ведьма, а на шестой день вы меня бросите.

— Отличная программа. Но я уезжаю в Польшу сегодня ночью. Мама больна. Очень больна. Двадцать лет не виделись. Ни минуты терять нельзя, ближайшим поездом еду. Даже лететь думал.

— Возьмите меня с собой. Хотя нет, не берите. А то вам придется гигантского паразита на спине тащить. Программу нашу отложим до вашего возвращения. Если… Если я тогда не буду занята. Дайте мне ваш адрес в Польше, письмецо вам черкну. Получите привет от «Дома» и, может, от английского языка в Польше, где все ваши по‑польски говорят.

— По‑еврейски.

— По‑еврейски! Конечно, по‑еврейски! Языки всегда меня интересовали. Французы говорят по‑французски, турки по‑турецки, евреи по‑еврейски, а американцы скоро начнут говорить по‑американски. Интересно, но вполне естественно. Ведь люди говорят о чем‑то своем, близком. Говорить на родном языке — это как дышать. Не надо мысленно переводить, просто открываешь рот и произносишь привычные слова, слова народных песен, колыбельных. Я люблю такие слова, простые и древние, как «хлеб», «вода», «масло», «молоко», «корова», «трава», «небо», «сердце», «солнце», «звезда», «любовь». А умные слова ненавижу. Пусть каждый язык остается самим собой, милым, наивным и не принимает всех этих интеллигентских незаконнорожденных словечек, карьеристов, которые проникают во все языки и там обустраиваются. Пусть внуки говорят так же, как говорили их деды.

Она делает несколько глубоких затяжек, бросает сигарету в пепельницу и продолжает:

— Я тоже когда‑то уже ездила искать свои корни, в захолустный шведский городишко. Родители в Висконсине родились, но дед, отец моего отца, вернулся на родину сразу, как только мой отец и его братья и сестры встали на ноги. Дед так и не прижился в чужой стране. Чтобы разыскать его в крошечном шведском городке, мне даже адреса не понадобилось. Дед меня все за щечку щипал, как маленькую. А его вторая жена, моя приемная бабка, волком смотрела. Наверно, испугалась, что я за наследством приехала, а ей своих детей обеспечить надо, тех, что она от деда родила. Несколько детей у них, я даже не считала, и все моложе меня. Другая ветвь нашей семьи, высоченные, шестифутовые дядьки с густыми, будто приклеенными бакенбардами, пили за мое здоровье, хохотали, громко разговаривали, а я ни слова не понимала. Ночью ко мне в постель прокрался один здоровенный и очень глупый родственничек, я уже и не помню, кем он мне приходился. От него жутко разило потом и дубленой кожей. Я сразу поняла, что с этим идиотом бороться бесполезно. Зачем крик поднимать, скандал устраивать на весь городок? К чему этот балаган? Проще пять минут потерпеть, и до свидания. Но, видно, понравилась я парню, он ничего лучше не придумал, как на мне жениться. Назавтра деда ко мне сватом прислал. Тот щипал меня за щечку и на ломаном английском, почти забытом, про свадьбу что‑то плел. Пришлось мне убежать, не попрощавшись.

— Я из своего города тоже почти убежал. Но это невозможно. Хотел стать другим человеком в другой стране, а получилось что‑то среднее. И не забудьте, я родителей за океаном оставил. Долго пытался сентиментальную половину в себе задавить, жестко ее давил. А из города своего я со страху сбежал, мой город всегда меня пугал. Еврейские дети растут на страхе. Гоев боимся, страшно нам ваших христиан, и праздники у нас страшные, огоньки свечей — это души, которые вот‑вот угаснут, и похороны у нас мрачные, и покойники наши живут после смерти и детей пугают. Даже во сне надо оставаться при полном сознании, потому что необходимо помнить, что ответить, когда мертвец возьмет тебя за руку и скажет: «Пойдем!» У нас в доме, в подвале, пекарь жил, он заодно покойниками занимался. Обмывал их, снаряжал на тот свет, где им придется за все ответ держать. Покойников обмывал и сдобные булочки пек, мама их каждое утро покупала — для меня это были мертвые булочки. Они у меня в горле застревали. Но главное — наши мрачные, грустные похороны. Если в детстве вы не видели еврейских похорон в маленьком городке, вы не знаете, что такое страх. Даже собаки плачут, когда в городе ангел смерти, а у него, как известно любому ребенку, тысяча глаз, даже если с головой под одеяло спрятаться, не поможет. Помню, мама часто болела — у нее всегда было слабое здоровье — и я, сам не знаю, то ли наяву, то ли во сне молил Б‑га, что если невозможно ее совсем вылечить, то пусть Он хоть еще несколько лет ей пошлет, пока я в Америку не уеду. (Даже в детстве я мечтал в Америку уехать.) Похорон у нас в семье, маминых похорон, я бы тогда не пережил. Теперь она очень больна, домой меня зовет, кто знает зачем. Может, на отложенные похороны. Я уже две трети пути преодолел. Хотел сбежать с маминых похорон, да попробуй сбеги. Чему быть, того не миновать. Судьба. Надо двигаться, поздно уже. Пойдемте, проводите меня до такси. А то еще на поезд опоздаю.

По дороге, снова проходя мимо «Дома», я увидел молодого художника, ньюйоркца, который последние годы живет в Париже и иногда приезжает в Америку родню повидать.

— Вы в Париже? Наконец‑то! Давно пора. Когда приехали?

— Только что. И уже уезжаю.

— Как вам не стыдно! Мы с Парижем никогда вам не простим.

— Я вернусь.

— Ну разве что.

Висконсинка смотрит на нас. Только сейчас она может прийти в себя от внезапно возникшей между нами близости. Стоит и холодно взирает на меня и на молодого художника.

— Кто это? — Он поворачивается к ней с нескрываемым, нагловатым любопытством, которое только у художника может быть не лишенным элегантности. — Что за шикса?

— С парохода.

В Нью‑Йорке мы с этим художником и десятью словами не перемолвились, но здесь, около «Дома», он так мне близок, будто я чуть ли не ради него в Париж приехал. И не потому, Б‑же упаси, что мне тут одиноко, но потому, что я вдруг почувствовал исходящий от него поток тепла. В Нью‑Йорке его длинные волосы, невозмутимый голос, медленная походка — все казалось слегка нарочитым. А здесь, около «Дома», выглядело совершенно естественно, органично. Даже в вялой походке не было ни тени слабости, наоборот, в ней чувствовалась немалая сила, которую художник упорно сдерживает.

— Шикса с парохода и уже около «Дома»? Что‑то здесь неправильно, — тянет он нараспев, будто читая Талмуд.

И тут же переходит на английский. Висконсинка поражена: еврейская речь внезапно превратилась в безупречные английские фразы.

— Что новенького в Нью‑Йорке? Как там добрые люди поживают?

— Вернусь — расскажу. Почти одиннадцать, я могу на поезд опоздать.

Его лицо хмурится, становится серьезным, будто он взвалил на себя все мои проблемы. Он останавливает такси и подробно объясняет шоферу, где находится моя гостиница — это недалеко от вокзала Сен‑Лазар. Висконсинка чуть отступает в сторону, явно чувствуя себя лишней. Я прекрасно вижу ее смущение.

— Познакомьтесь, — говорю, уже садясь в такси, не менее смущенный, чем она. — Прекрасный художник из Нью‑Йорка, — обычно как‑то так говорят, когда знакомят, — преподавательница французского из Висконсина.

— Вы так и правда опоздаете. Ничего, как‑нибудь без вас познакомимся, — подгоняет меня художник.

Они стоят рядом вдвоем, без меня, совершенно чужие друг другу, а я их друг другу на попечение оставляю. Пока не захлопнул дверцу машины, успеваю заметить, насколько они разные. Она рослая, белокурая, сильная — типичная деревенская шикса. Он ниже среднего роста, смуглый, черноволосый — несомненный еврей.

Вдруг она рванулась с места, подскочила к такси и тут же опять засмущалась:

— Надеюсь, что ваша мама, все там будет в порядке.

Очень нежно сказала и очень искренне. Тихий привет передала в маленький польский городок. И все, и больше ничего не надо. Это самое хорошее, самое теплое, что она могла мне сказать.

И не столько на губах, сколько в опущенных глазах замерли еще одно‑два слова, которые, наверно, она хотела добавить.

Когда дребезжащее такси мчалось по улицам, чуть ли не сбивая зазевавшихся пешеходов, я подумал, что, может, справедливее было бы развернуть машину и остаться тут на день‑другой.

Даже когда я уже стоял на перроне, мне все еще было немного жаль, что я уезжаю.

III

На пароходе мой старый дом служил мне основой. Все время, стоило хоть немного запутаться, потерять нить, я возвращался к нему, чтобы найти отправную точку. Но отец, мать, братья и сестры были моим прошлым. Правда, мысль о маминой болезни постоянно всплывала в голове, как припев грустной песенки, но сама мама была для меня совершенно нереальной. Каждый раз, когда я о ней вспоминал, мне приходилось распутывать клубок и возвращаться к началу, к прошлому.

Я даже отправил с парохода телеграмму, но скорее просто из желания поиграть с тайнами науки. Тоненький мостик беспроводной связи протянулся между мной, на пароходе, и ими, там, дома. Чуть‑чуть повисел и исчез, как мираж.

Но когда я сошел на берег, старый дом превратился для меня в цель. То, что недавно было прошлым, теперь предстало передо мной как волнующая мистерия будущего, и захотелось, чтобы оно наступило прямо сейчас. Ты согласен перепрыгивать недели и месяцы, чтобы его приблизить. Так чувствует себя больной, который хочет сразу стать старше на несколько месяцев, лишь бы встать с постели и увидеть яркое солнце. Так иногда чувствует себя отец, готовый постареть в один миг на несколько лет, чтобы увидеть будущее своего ребенка. Нередко случается, что человек не живет настоящим, а перепрыгивает дни и недели ради сомнительного будущего.

После парохода все превратилось в прямую короткую дорогу домой. Я предвидел, что там, дома, меня ждет камера пыток, и все‑таки хотелось приехать как можно раньше. Может, мне просто хотелось, чтобы все поскорее закончилось? Не верю. Я тосковал, я часто представлял себе, как приезжаю, видел себя в дрожках, потом у двери, но ни разу не решился переступить порог. Вот этих ощущений я даже вообразить не смел, чтобы их не испортить. Оставлял их до нужного момента.

Я стал нервным, нетерпеливым. Знал, что там, дома, подошли к последнему акту и ждут меня, чтобы поднять занавес. Последний акт неизбежен, но домашние ждут, не хотят доигрывать пьесу без меня. Я прекрасно знал, чем она кончится, и все‑таки меня тянуло туда, я боялся, что мне не достанется хоть капли того, что предначертано моим близким. Кто знает, как долго они смогут меня ждать.

Если на пароходе я гулял по палубе, будто брел в никуда по бескрайней солнечной долине, если тогда мои воспоминания были холодны и далеки, то теперь я пребывал в таком напряжении, что даже людей замечать не хотел: все превратилось для меня в препятствия на пути к главной цели. Я больше не хотел погружаться в чужой мир чужих людей и ради новых впечатлений утомлять их разговорами. Трата времени! Я решил как можно больше оставаться в одиночестве. Мне казалось, что я на пороге события, которое, хотя и непонятно как, откроет мне глаза, многое прояснит. Значит, не сбиваться с пути! Наконец‑то я вышел на верную дорогу и не имею права заблудиться.

Непрерывное вращение колес немного успокаивало, причем именно потому, что мне казалось: поезд заразился моим беспокойством. Он без остановки летит, летит, летит к моей маме. Когда я закрывал глаза, поезд казался мне знакомым. Может, этот самый поезд двадцать лет назад поздней ночью увозил меня из дома. Сейчас тоже поздняя ночь, и было бы немножко легче, если бы чудом вышло, что это и правда тот же поезд.

Но стоит открыть глаза, обрывки сентиментальных мыслей тотчас же исчезают. Вагон совершенно не похож. Тот поезд, двадцать лет назад, я ни с чем не спутаю!

Рядом сидит священник в просторной сутане с широким, как башлык, отложным воротником. На вид сутана теплая, как одеяло. Священник обут в сандалии на босу ногу. У него длинная рыжеватая борода и невероятно жирный зад, занимающий так много места, что я прижат к стене. Пассажиры дремлют, сидя в неуютном вагоне, священник единственный, кто бодрствует. Спокойно читает французскую газету, одной рукой очень по‑еврейски поглаживает бороду от подбородка до кончика, а потом убирает со рта усы.

Каждый пассажир сам по себе, все будто пытаются заснуть, забыться и будто не хотят иметь друг к другу ни малейшего отношения. Делать нечего, я тоже закрываю глаза, хотя в сон меня совершенно не тянет.

Я проснулся, вздрогнув всем телом от внезапного холода, как от ужаса. Рядом сидел не священник, а его полная противоположность. Худой человек с маленькой головой и тонкими, крепко сжатыми губами. Руки, которые он сложил на коленях, словно позируя для фотографии, такие тонкие и прозрачные, что кости просвечивают. Когда я открыл глаза, он посмотрел на меня и сразу отвернулся, еще плотнее сжав губы, так что они совсем исчезли. Он словно боялся сболтнуть лишнее.

Теперь стало заметно, что люди, сидящие в вагоне, все‑таки как‑то связаны друг с другом. На скамейке разлеглась женщина. Рядом, на краешке, который она ему оставила, сидит мужчина и сонно ей прислуживает.

А вот двое спят, привалившись друг к другу. Не поймешь, то ли друзья, то ли незнакомцы, объединенные сном, может, вообще «ариец» и «неариец». В углу сидит женщина, один глаз приоткрыт. Попыталась открыть второй, но передумала, побоялась первой нарушить гармонию сонного царства.

Я поднялся и на онемевших ногах, в которых не осталось ни капли крови и ни капли жизни, с трудом выбрался в узкий коридор.

За окном бежали росистые поля, маленькие городки и каменистые возвышенности. Облачно, наверно, к дождю.

Рядом стоял невысокий коренастый мужчина лет за сорок. Смотрел на пролетающие поля, леса, городки, иногда поворачивался ко мне, будто хотел что‑то сказать, но не решался.

Наконец что‑то сказал по‑немецки, но, увидев, что я медлю с ответом, на ломаном английском, старательно подбирая слова, спросил, не американец ли я.

Одет — сама опрятность. Костюм, брюки тщательно выглажены, даже странно видеть такие безупречные стрелки ранним утром, когда человек только что встал после ночи в поезде. Волосы у мужчины не сказать что вызывающе светлые, как у истинного немца. Такая белокурость не вязалась бы с его скромным поведением. Они скорее темно‑русые, слегка припорошенные сединой. Мясистое лицо и грустные близорукие глаза.

Он коммерсант. Возвращается домой из Парижа. Раньше вел дела с Америкой. «Но теперь, — смеется, будто это очень весело, — Америка перестала с нами торговать. Зато Канада пока хорошо покупает».

— А Америка бойкотирует? — спрашиваю как можно хладнокровнее.

Он смеется, будто получает огромное удовольствие, глядя на играющих детей.

— Да, бойкот! Бойкот!

— И как у вас? — Я предельно осторожен, чтобы его не оттолкнуть.

— Не очень хорошо. Рабочие бедствуют, много фабрик закрылось.

Его фабрика шелковое белье выпускает, как он мне сообщает. Проговаривается, что тоже половину рабочих уволить пришлось.

— И чем же это кончится? — спрашиваю чуть смелее.

Он смотрит на меня и хохочет, аж давится от смеха. А в близоруких глазах тоска.

— Нам нельзя говорить! Ничего! Вообще. Так лучше — вообще не говорить!

Я опять становлюсь осторожнее, задаю невинные вопросы, улучая возможность поймать его на крючок, но немец больше не поддается на мои уловки. Едва чувствует, что мы вот‑вот перейдем границу и уже пахнет жареным, сразу:

— Нам нельзя говорить!

И опять смеется от безысходности. Ему жаль, что он не может быть со мной вежливым, и смех переходит в почти истеричный визг. Так бывает у некоторых людей, когда они узнают грустную новость.

Он объясняет мне, что не в его характере быть невежливым, но говорить нельзя. И даже пытается загладить то, что у него уже вырвалось — что фабрики стоят, а рабочие бедствуют:

— Наверно, будет лучше.

Вагон просыпается, в коридоре становится шумно. Появляются пассажиры в шлафроках. Нетерпеливо ждут возле туалетов, когда выйдут злодеи, которые заняли их и сидят там, как у себя дома.

В утреннем свете лицо немца выглядит еще симпатичнее. Светло‑карие глаза в любую секунду готовы улыбнуться. Широченные плечи говорят о незаурядной силе, но в лице, несмотря на грубые крупные черты, есть некое благородство.

Мужчины и женщины перекрикиваются на нью‑йоркском еврейском английском, и немец говорит с явным уважением:

— Много американцев в Европу едет.

— Да, немало.

Мимо проходит высокий еврей в коротком шлафроке и пристально смотрит мне в глаза.

— You forgot your razor! — кричит ему женщина.

— That’s right! — Он возвращается, опять проходит мимо и опять смотрит мне в глаза.

— What the matter with your towel? — тот же женский голос.

— Damned!

Снова возвращается, забирает полотенце, снова проходит мимо и, бросив на меня еще один испытующий взгляд, здоровается: «Good morning!» Таким тоном, будто сказал: «Шолем‑алейхем!»

— Good morning!

— Good morning!

За окном проносятся шахтерские городки, чумазые дома, люди с судками в руках идут на работу. Ржавая земля заставлена техникой. Немец глядит в окно и сам с собой рассуждает о бельгийском угле, железе, меди, цинке, а также шерсти, сукне и шелке.

По коридору уже несколько раз прошел кондуктор с изящно подкрученными черными усиками. Вдруг остановился около нас с немцем и куда‑то позвал. Мы следуем за ним, и он с таинственным видом ведет нас в отдельное купе. Открывает окно и велит выглянуть.

За окном горы, отвесные, ровные, как высокие стены. Из‑за них в вагоне темно, будто мы едем по туннелю. Мы не видим ничего особенного, но на лице кондуктора застыло ожидание. Вдруг он выкрикивает:

— Le roi!

Мы с немцем высовываемся наружу, кондуктор смотрит через другое окно. Задираем головы, но гора такая высокая, что вершины все равно не видно. Поезд замедляет ход возле этой огромной стены, ржавой от железной руды.

Вдруг у подножия замечаем цветы, высеченную на камне дату «17 февраля 1934 года» и еще какие‑то слова, которые не успеваем прочитать, потому что поезд уже прошел мимо. Но я тут же понимаю, что именно здесь король Альберт завершил свою карьеру альпиниста. Непонятно, что он рассчитывал тут найти, кроме смерти .

Кондуктор все глядит назад, на горное надгробие. Я опять задираю голову, и меня охватывает ужас, когда я думаю, что король Альберт Первый всего лишь несколько месяцев назад упал оттуда и распростерся внизу, где теперь лежат цветы. Кондуктор убирает голову. Он выглядит измученным, как после тяжелого переживания, будто он находился с королем в его последние минуты и это произошло только что. На нас кондуктор смотрит как на счастливчиков — ведь мы удостоились увидеть такое, чего не наблюдал больше никто из пассажиров. Но когда мы его благодарим, он выслушивает с таким видом, будто не произошло ничего особенного, и яркое мгновение, которое он нам подарил, совершенно не стоит благодарности.

Мы с немцем опять стояли в узком коридоре вагона. Я равнодушно смотрел на зеленые поля и одинокие домики. Но немец жадно вглядывался в пролетающий за окном пейзаж, будто с нетерпением чего‑то ждал. И вдруг дернулся и вытянул руку, указывая куда‑то вдаль. Рука задрожала, как у старика, а глаза стали еще печальнее.

— Смотрите! Когда‑то это было наше. Наше! — Он сжал кулак, будто схватил все, на что показывал. — Это отобрали у нас силой.

У него на глазах показались слезы. Дрожащая рука словно поглаживала тучную зелень полей.

Я смотрел в окно с прежним равнодушием. Мне стало жаль этого человека, чуть ли не бившегося в конвульсиях. Я попытался найти живую связь между пространством, которое поезд размеренно пожирал кусок за куском, и глазами, полными слез. Но жалость не смогла возобладать над равнодушием. Я даже начал внушать себе, что просто завидую человеку, который чувствует, что ограбили его лично, но не помогло. Не удалось себя обмануть: я ему совершенно не завидовал.

Еврей сидит во мне, цыган сидит во мне. Патриот всего мира, авантюрист, интернационалист — я обругал себя всеми обычными антисемитскими словами за то, что мне незнакомы нежные чувства к клочку земли, который одна страна отобрала у другой: еврей сидит во мне!!

Вдруг мне приспичило как‑то дать ему понять, что я еврей. Я почувствовал, что с моей стороны неэтично по отношению к сотням тысяч немецких евреев без страха стоять перед «арийцем», ничем себя не выдавая; и по отношению к «арийцу» неприлично, что я его обманываю. Хотя, с другой стороны, жаль этого немца. Едва он чуть‑чуть успокоился, как я подкину ему новую проблему. Стоит ли отравлять ему жизнь своим еврейством? Но дьявол упорно подталкивал меня к пропасти. Я уже не владел собой, не мог держать язык за зубами, слова вылетали быстрее, чем я успевал подумать:

— Как еврей я не могу понять такой личной привязанности к клочку земли, такого патриотизма. Конечно, я хотел бы сказать, что уважаю ваши чувства, восхищаюсь ими, но не могу даже из вежливости, потому что просто их не понимаю. Для меня они выглядят трагикомично.

Достаточно ли ясно я выразился? Достаточно ли подчеркнул свое еврейство? Немец по‑прежнему стоял, прилипнув к оконному стеклу. Но нет, я заметил, что уголком глаза он смотрит на меня. Я видел, что в нем происходят какие‑то изменения, хотя он и пытается это скрыть. Теперь ему очень хотелось повернуться, посмотреть на меня прямо. Я ждал.

Ни с того ни с сего он положил дрожащую руку мне на плечо. Тяжелая рука, но была в этом жесте явная симпатия. И вдруг, отпустив мое плечо, он обеими руками крепко сжал мне ладонь.

— Все будет хорошо! Все еще будет хорошо! Я понимаю, ваша еврейская месть совершенно справедлива. Но ничего, все будет хорошо!

Как распутать этот клубок? Я не знал, как объяснить немцу, что к нему лично не испытываю ненависти, но мне абсолютно все равно, что у Германии отобрали клочок земли. Немец путался еще сильнее, пытаясь объяснить, как глубоко он чувствует нанесенное Германии оскорбление, но он согласен не со всем, что теперь делают ради восстановления исторической справедливости. Далеко не со всем. На его улице живет несколько еврейских семей. Он никогда не знал их лично, но сейчас тайно посылает им записки, приободряет их, что все будет хорошо! Но это не помогает. Они ходят по улице, опустив голову. «Мы, немцы, униженные после Версаля, теперь сами нашли кого унижать. Но, ради бога, не надо, об этом нельзя говорить!»

Последние слова он почти выкрикнул, как предостережение самому себе, потому что в вагоне появились белокурые парни лет семнадцати‑восемнадцати, на рукавах — повязки со свастикой. Парни выглядели гордыми и довольными. Энергично, уверенно топали по вагону, как по родной земле. Каждый раз, случайно задев меня плечом, вежливо извинялись. Они быстро заполонили весь поезд. Приветствовали друг друга, весело и уверенно вскидывая руку с вымуштрованной элегантностью. Руки взлетали, стало шумно, как от целой труппы оперных статистов. Казалось, сейчас грянет музыка, и парни запоют. Они выглядели свежими и умытыми, как после здорового сна.

Грузные кондукторы тоже выкрикивали «Хайль!», но у них, пожилых людей, это выглядело как рутина, надоевшая обязанность.

— Ахен, — сказал мой немец и крепко сжал губы. Когда возле нас взлетала чья‑то рука, он тоже автоматически вскидывал свою. Все пассажиры растерялись от внезапного нашествия. Никто не произносил ни слова. Происходящее походило на религиозный обряд, когда все, здороваясь, должны перекрестить друг друга. Немец собой заслонил меня от парней, будто хотел защитить от радости победителей.

Первое чувство, которое я испытал, — не гнев, а детское потрясение, будто я своими глазами увидел нечто такое, о чем до сих пор только читал или слышал. Глупое детское потрясение, что я своими глазами вижу Страну чудес. Я подумал о Нью‑Йорке, где проводят митинги против этих взлетающих рук, и вот я перенесся в далекие легендарные края. Там, в Нью‑Йорке, все, что я сейчас вижу, — ненастоящее, выдуманное, а здесь — реальное, осязаемое. В голову закралась глупая мысль, что так же реальны Китай, Япония, Индия. Дело только в расстоянии: поезжай — и достигнешь всего, о чем только слышал и во что вынужден был верить на слово.

Помню, похожее чувство я испытал, когда оказался на судебном процессе по делу двух убийц и своими глазами видел этих героев: они так неистово любили друг друга, что вместе убирали всякого, кто становился у них на пути. До этого я, как и многие, только в газетах мог рассмотреть фотографии «прекрасной злодейки» в профиль и анфас. А теперь собственными глазами вижу и собственными ушами слышу, как эти романтические герои говорят почти сонными голосами. Вижу, как он, маленький тщедушный человечек, сгорбившись, сидит на стуле и отвечает на вопросы. Время от времени на его щеках вспыхивает нездоровый румянец, будто он стесняется своей роли. Чуть дальше сидит его партнерша по любви и убийствам, ее лицо пылает, волосы растрепаны. «Прекрасная злодейка» не слишком молода и далеко не привлекательна, я бы на такую точно не позарился. Суд объявляет перерыв, их уводят. Вижу, как он семенит тонкими ножками, как она колышет жирными боками. Только выйдя из зала, я понимаю, что видел двух мертвецов.

Такими же глазами я смотрел теперь на молодых белокурых людей и их вытянутые вверх руки. Поначалу было трудно отделаться от чувства, что это детское театральное представление, и вызвать в себе праведный гнев, как в Нью‑Йорке.

Только чуть позже я стал понимать: если теперь становится реальным все, о чем я слышал, значит, правда и то, что эти юнцы, будто играя, как в театре, вытаскивали из дома мужчин и женщин, и те исчезали. Эта веселая компания издевалась, мучила, била людей ногами в лицо. Все правда, эти детские игры — реальность. И, значит, я оказался в стране нелюдей.

А ненависть к ним все не появлялась, и мне стало стыдно за свое бессилие. Встать и произнести речь, пламенную речь! Омрачить их радость, выкрикнув во весь голос: «Я еврей!» Невелика смелость кричать «Я еврей!», когда в кармане американский паспорт. Армия юнцов со свастиками становилась все веселее, все шумнее. Я попытался найти защиту у своего немца, но когда посмотрел на него, он как раз вскинул руку, отвечая на чье‑то «Хайль!».

Остановка, я вышел на перрон. Думал увидеть продолжение того, что творилось в поезде, но все оказалось как в любом провинциальном городке, ничего особенного. По брусчатке гремели нагруженные узлами тележки. На ступеньках вагонов сидели кондукторы, греясь на солнышке. Люди стояли группками, негромко разговаривали. Я стал искать еврейские лица.

По вокзалу ходила красивая гордая девушка с такими серьезными глазами, что они даже казались злыми, недружелюбными. На вид лет шестнадцать‑семнадцать, но лицо очень грустное. Она прогуливалась туда‑сюда с высоко поднятой головой. Странное сочетание молодости и серьезности. На нее невозможно смотреть тем глуповатым взглядом, каким обычно смотрят на молоденьких девушек. Она испепелит глазами в ответ, и ты почувствуешь себя мальчишкой, будто она надрала тебе уши за твое легкомыслие. И ты знаешь только, что это великое достижение — зажечь огонек радости в таких умных и печальных глазах. К девушке приближается дама в черном и берет ее под руку. Обе молча ходят по вокзалу туда и обратно. Может, еврейки?

Мой немец тоже ходил туда и обратно. Сейчас он казался ниже ростом, совсем съежился. Он стеснялся смотреть мне в глаза и проходил мимо, как тень. Несколько раз преградил мне дорогу и всмотрелся в мое лицо взглядом несчастной коровы. Хотел понять, осталось ли нам о чем говорить. Пожал плечами, нахмурился и махнул рукой, дескать, а что может сделать один человек?

Поезд отправился. Мы сидели за одним столиком в вагоне‑ресторане. Поезд покачивался, жирный немец в униформе из большой металлической миски раскладывал по тарелкам горячее. Он мало походил на мужчину. Двигался, как дородная женщина, и даже морщинистое лицо — как у старой доброй верной кухарки. Выдав каждому порцию, он с женской заботливостью положил всем добавки.

Мы, мой немец и я, сидели друг напротив друга. Он заказал бутылку вина, мне тоже налил немного. Но я не притронулся к напитку, слишком тяжело было на душе.

Вагон‑ресторан напоминал уютный трактирчик. Было что‑то деревенское в еде, сервировке и старом толстяке, который подавал на стол.

Мой немец подбадривал меня: «Trinken Sie mal, essen Sie mal» . Будто прочитав мои мысли, он как бы невзначай завел разговор о вечном и неизменном, о дружеской атмосфере в ресторане, о том, что добрые человеческие отношения непременно восторжествуют, а все остальное — печальные недоразумения, которые скоро исчезнут. «Trinken Sie mal, essen Sie mal».

Но мне было тяжело, будто кто‑то взял меня за горло и не сжимает пальцев до конца, но и не отпускает, держит, готовый задушить.

И так же я чувствовал себя потом, когда мой немец сошел с поезда и тепло со мной попрощался, снова объяснив мне, что все будет хорошо. Я хотел спросить, как же может быть хорошо, если сейчас все покорно вскидывают руку, но пожалел его. А он кричал мне: «Danke schön! Danke schön!»

Так же я чувствовал себя целый день, пока поезд пыхтел по немецкой земле, и так же чувствовали себя несколько евреев, которые сидели в вагоне, играли в карты и даже не смотрели в окно. Берлин все‑таки вызвал кое‑какое любопытство. Сойдя с поезда, мы осторожно побродили по городу, будто находились тут нелегально, без правожительства.

К вечеру тучные, сочные, возделанные поля исчезли. Чем дальше, тем меньше зелени, тем меньше черной плодородной земли, тем меньше порядка. Посмотришь сюда — что‑то растет, посмотришь туда — ничего, кроме редкой, чахлой травы.

Два изящных оленя стоят и смотрят на поезд. Стоят, скованные, парализованные страхом. Лишь когда поезд проносится мимо, они с удивительной грацией убегают вскачь: танцуют на передних ногах, а задние будто парят в воздухе.

Ночь окончательно закоптила окна, и когда появляются несколько хилых, узкоплечих кондукторов и раздаются первые польские слова, на душе немного легчает. Рука, державшая меня за горло, исчезает, и странные комичные кондукторы, похожие на приодетых шабес‑гоев , становятся близки, как соотечественники.

Непонятно!

Дама не первой молодости, увешанная бриллиантами, серьгами и браслетами, которая уже успела рассказать мне, что она состоятельная вдова и едет на могилу родителей, льнет ко мне. Ее глаза горят в темноте сумасшедшим огнем. Она прижимает ко мне горячую ногу, обтянутую чулком, и я благодарю Б‑га, что мы не одни. Кто знает, что произошло бы здесь, на немецко‑польской границе, между мною и этой настойчивой вдовой!

— Я человек свободный, — говорит она и подмигивает, как мужчина. — Когда доходит до любви, я не думаю, что ждет меня на том свете.

Все пассажиры уже лежат на жестких полках. Я боюсь заснуть, ясно же, что моя соседка чего‑то выжидает, не смыкая глаз. Лежу, скорчившись, и стараюсь не шевелиться. Проходит немного времени, и вдова теряет кураж. Скрипит, как старая лачуга, которая из последних сил держится, чтобы не развалиться. И, чуть поскрипев, дает себе волю: начинает стонать, вздыхать, охать, а потом, больше не считая нужным соблюдать при мне хоть какие‑то приличия, храпеть на разные голоса, как целый оркестр. И наконец, будто окончательно расстроившись, засыпает тихо и спокойно, как овечка. Поверить невозможно, что эта тихая пожилая женщина только что кипела, как чайник, и плела любовные интриги.

Наверно, я тоже заснул, положившись на милость Б‑жью, потому что, когда открыл глаза, услышал крики:

— Згеж! Згеж!

Не успев окончательно проснуться, вскакиваю на ноги. Згеж! Для меня этот городок — это мой брат Биньёмин, мой брат Маркус.

Згеж — Маркус, Биньёмин. Подбегаю к окну, будто увижу там знакомые лица.

Поезд даже не останавливается. Опять падаю на полку, и меня окончательно перемалывают резиновые колеса сна, который проезжает по моим переломанным костям. Глубокая фантасмагория, глубокая, как колодец, а я утонул в нем и лежу на самом дне. Я уверен, что меня спасут, но непонятно когда. Наверно, прошло несколько часов, когда я наконец‑то продрал глаза.

Ветхие халупы. Мужики провожают поезд сонными, грустными глазами. Босые бабы стоят, как богородицы, держат на руках младенцев, поднимают их, будто молят: «Нате, заберите у нас детей, хоть немного облегчите нашу участь». Дети неподвижно лежат на материнских руках и смотрят печально, как старики. Глаза умоляют. Колеса крутятся быстрее. Глаза провожают поезд: «Хлеба!» И убегающие колеса вынуждены повторять, как проклятые: «Хлеба! Хлеба! Хлеба!» Трудно забыть такие глаза.

Печные трубы, дым, сажа и — даже не верится! — Варшава.

IV

Извозчик хлопнул вожжами, и костлявая лошаденка затрусила по мостовой. Дрожки запрыгали по камням. Варшавские улицы еще не успели проснуться. Было жарко, необыкновенно жарко для раннего утра. Полтора суток в поезде дали о себе знать: я едва не прикорнул рядом со своим багажом. Странно незнакомые улицы переплетались друг с другом. Изо всех сил я высоко держал отяжелевшую голову, не давая ей опуститься. Будто я двадцать лет томился в ожидании этого момента, а теперь, когда он пришел, я слишком устал, чтобы его поприветствовать.

Сейчас у меня в голове несколько последних сонных, грохочущих часов на польской земле сплетаются в странную сеть. Мой мозг видит те же самые сны, как бывает, когда просыпаешься, опять засыпаешь, и то же сновидение опять возникает в затуманенном сознании.

Но сейчас я вижу не продолжение снов, а смотрю их заново. Пытаюсь восстановить их во всей запутанной и нелогичной ясности. Но мозг все‑таки бодрствует, и вещи волей‑неволей выстраиваются в неприятном порядке. Обрывки сновидений складываются в раздражающую композицию.

Иероглифы сами собой начали переводиться на понятный язык. Все, что было туманным, бесформенным, когда я погрузился на дно сновидения, теперь стало крепким, основательным, обрело четкие очертания. В первый раз сон был живым, как муравейник, но во второй раз я разворошил его, и разные эпизоды разбежались по углам. Отдельные ясные эпизоды.

В основе сновидения лежал страх перед нечистой силой, перед бесом. Басовито звонили колокола русских соборов, повыше — польских костелов, а кто‑то, размахивая кривой суковатой палкой, бежал под гору, колотил в двери лавок и предостерегал, чтобы не смели работать в субботу. Лавки закрывались с тихой покорностью, и жуткий покой опускался на них и на темный, опустевший еврейский квартал.

Среди православных и католических церквей стояла полуразрушенная синагога. На улице, которая к ней вела, было темно, а из синагоги вылетали живые звуки «Лехо дойди» , перепрыгивали через порог, как маленькие котята.

Тяжелым медленным шагом шел высокий водонос, а рядом с ним — низенький человечек. И я знал, что низенький — это ребе Железная Голова, но на высокого водоноса он поглядывал с большим почтением.

— Ребе, — обращался он к водоносу, — ведь ты знаешь, как предотвратить беду. Неужели, ребе, ты допустишь, чтобы нечисть уничтожила святую общину?

— Не называй меня «ребе»! — Всегда покорный, не смеющий поднять головы водонос приходит в ужасный гнев. — Водонос Бериш не позволит напялить на него овчинную раввинскую шапку. Я не согласен! Я не разрешаю!

Маленький еврей, который до сих пор шагал спокойно, тоже приходит в ярость. Он заикается, будто язык не хочет ему повиноваться.

— Ты строишь из себя скромника, когда дети человеческие — словно овцы без пастыря, и никто не даст доброго совета. Нечистая сила у городских ворот, а ты кичишься своей скромностью.

Бериш сгорбился, будто до сих пор не сбросил тяжелой ноши, которую держал на плечах целый день. Согнулся в три погибели, прижался лбом к закопченному фонарному столбу и тихо заплакал.

Из синагоги все выбегали живые звуки «Лехо дойди», маленькие котята, черные и серые. Катились по темной улице. «Ликрас кало, пней шабос некабло. Ликрас, ликрас» . Колокола смиренно покачивались над городом, и люблинские городские часы били полночь.

Потом притопали две пары тяжелых сапожищ. Две пары сапожищ прошагали по грязной дороге. И миновав христианское кладбище за рогаткой, остановились. Чахоточное солнце слегка подсветило водянистое небо. Две пары сапожищ убедились, что вступили на городскую территорию, и позволили себе непродолжительный отдых.

Один, высокий, с огненно‑рыжей бородой и маленькими зелеными глазками, глубоко вздохнул, залез рукой под дырявый ватный кафтан и с наслаждением почесался.

Второй — низенький, высокому по пояс. Соломенная борода с проседью, щеки румяные, как мороженые яблоки. Он держал высокого за руку. Тот попытался вырваться, заворчал, и низенький, чтобы напомнить, кто тут главный, пребольно ущипнул его, так что высокий разревелся, громко всхлипывая. И я сразу узнал полоумного Абиша.

Еще не совсем рассвело, но мальчишки‑сорванцы уже бежали в хедер, шлепая босыми ногами по лужам. Увидев двоих у рогатки, мальчишки завопили: «Полоумный Абиш пришел! Полоумный Абиш!» И веселый крик пролетел по всей улице.

В хедер шел тихий мальчик с постным личиком. Он нес в руке горячую лепешку, намазанную тающим маслом, и пакетик соленых вишен, а в кармане лежала копейка на мороженое. Этот мальчик был мне знаком до слез. Он смело подошел к Абишу, отщипнул кусочек лепешки и протянул ему. Но когда Абиш попытался схватить еду, мальчик еле слышно сказал: «Вехойл маминим» .

Зеленые глаза Абиша прояснились. И он запел, раскачиваясь, как на молитве:

Вехойл маминим,

Г‑споду служат,

Г‑споду служат

С радостью в сердце.

Надо на свете праведно жить,

С радостью надо Б‑гу служить.

Низенький, его папаша, тоже покачивался в такт. Хоть одна радость, что сын сам на жизнь зарабатывает, не сглазить бы. Уже сколько лет они вместе месят грязь по городам и весям, и Всевышний не дает пропасть. У Абиша талант к пению. Неделю странствуют, а в пятницу возвращаются в синагогу своего ребе на «Леху неранено» . Папаша тоже может петь «Вехойл маминим», но до сына ему далеко. Голос не тот, совсем не так красиво получается, как у Абиша. Без Абиша он бы давным‑давно с голоду помер.

Мальчик с постным личиком огляделся, не видит ли кто, и протянул Абишу еще кусочек теплой лепешки.

— Абиш, а который час нынче?

Папаша прикрыл глаза. Он знал, что сейчас будет. Такого он не одобрял, но понимал: заработок есть заработок. Абиш, покопавшись в ширинке, вытащил свое хозяйство и начал крутить его пальцами, будто заводил часы‑регулятор. Мальчик, хотя видел это тысячу раз, аж взвизгнул от восторга, заржал и вприпрыжку, как жеребенок, пустился в хедер.

Рынок уже запружен крестьянскими телегами. Бабы с курами и яйцами, овощами и фруктами, черными и красными ягодами. Еврейки ощупывают кур, дуют на перья, торгуются. Мужик прямо у своей телеги напрудил целую лужу. Моча течет к копытам, лошадь приподнимает ноги. Мясники в окровавленных фартуках точат длинные ножи. Один мясник схватил девку, поднял на руках и не отпускает. А другие прыгают вокруг, тянутся к ее юбке, раздутой ветром. Девка вырывается, дрыгает ногами и вопит благим матом:

— Бога, Бога не боятся! Бога!

Пахло мягкими сочными персиками, спелой земляникой, малиной, морковью, салатом, желто‑зелеными огурцами и редькой. Будто все это внезапно появилось и наполнило запахами рыночную площадь.

Старая баба, похожая на ведьму, подоила покорную козу и протянула стакан свежего молока молодому хасиду с кудрявыми пейсами. А тот пьет, как лекарство, и после каждого глотка за сердце хватается.

Кроме зелени и фруктов, рынок пахнет коровами, курами, собаками, лошадьми и свежим конским навозом, которого тут целые горы. К телегам привязаны злобные псы со старческими мордами. Рвутся с привязи, гавкают. Почти задохнувшиеся петухи вдруг ловко высовывают головы из‑под кучи тряпья, испускают хриплое «кукареку!» и снова падают замертво.

Ходит по рынку цыганка, позвякивает браслетами и монистами, хватает за руку кого ни попадя. Еврейки прицениваются, советуются друг с дружкой. Евреи тоже присматриваются, ищут, что бы купить на субботу. И никто не обращает внимания на сумасшедшую Двойру, которая задрала подол до подбородка и шепеляво кричит детским визгливым голоском:

— Евреи, Меффия идет! Евреи, Меффия идет!

День выдался душный, и мужики потеют под тяжелыми сермягами. Телеги одна за другой понемногу трогаются в путь, обратно в деревни, где прохладное небо висит над хатами, разбросанными по густым лесам.

Посреди рынка сидит слепой дед, играет на шарманке и поет песенку. Все давно знают ее наизусть. Шарманка похожа на ручную мельницу, которая без конца мелет один и тот же мотив.

Хоть я и слеп,

Добр Иисус ко мне,

Добр он ко мне.

И дева Мария добра ко мне,

Добра ко мне.

Будьте же, люди, и вы добры ко мне,

Добры ко мне.

И опять, и опять, и опять. Дед крутит ручку, и она изгибается, вытягивается, поворачивается в разные стороны, как змея.

Дед поет так сладко, что во рту становится приторно. И все становятся добрее, мягче. Добрее становятся собаки и лошади, даже утки и куры ходят вокруг деда осторожно, не задевая его крыльями.

Около старика останавливается чахоточный священник, длинноносый и конопатый, и произносит речитативом:

День добрый тебе, дедушка,

День добрый тебе.

Помогает ли тебе доброта твоя?

Дед останавливает шарманку и отвечает словами своей песенки, только не поет, а просто говорит, несколько раз повторяя:

Добр Иисус ко мне,

Добр он ко мне,

И дева Мария добра ко мне.

— Вот и славно! — Священник в черной рясе набожно закатывает глаза, вынимает грош, внимательно осматривает со всех сторон и, убедившись, что эта блестящая монетка — не империал, бросает ее деду в жестянку. Старик тут же опять заводит шарманку и поет, раскачиваясь всем телом.

Священник ходит по лавкам, где висят четки, медные распятия, красные лампадки, грубо намалеванные Марии в золоченых рамочках, окровавленные сердца, Иисусы с терновым венцом на русых волосах, ощупывает святыни, а бабы бегут за ним и целуют руку.

Он подходит к девке, что сидит среди кувшинов с малиной. Девка вскакивает, хватает, покраснев, его руку и прижимает к губам. Священник выбирает несколько ягодок, отправляет их в рот и с наслаждением причмокивает.

Держит несколько ягод на ладони, рассматривает их, а они стоят, как крошечные вазочки.

— На славу уродились, — говорит, причмокивая, священник. — В этом году благословил Господь наши сады и поля.

И пока священник разглядывал свою ладонь, что казалась окровавленной из‑за малинового сока, на рынке вдруг стало тихо. Наверно, все уже разошлись, потому что начинало темнеть: скоро наступит суббота.

Человек с суковатой палкой все еще бежал под гору через еврейский квартал и стучал в двери лавок. Священник подал красной ладонью сигнал, и сразу же зазвонили русские соборы и польские костелы. Но вдруг замолкли. И, сколько красная ладонь ни просила, остались безмолвны. Слепой дед сидел у провонявшей мочой стены и крутил свою шарманку.

Хоть я и слеп,

Добр Иисус ко мне,

Добр он ко мне.

И дева Мария добра ко мне,

Добра ко мне.

Будьте же, люди, и вы добры ко мне,

Добры ко мне.

В поезде я проснулся, чувствуя во рту приторный вкус этой песенки. И теперь, когда я трясся в дрожках, по нёбу разливалась та же самая сладость, которую я ощущал, когда спросонья смотрел на пролетающие за окном вагона польские города и местечки.

Я был благодарен своей не до конца проснувшейся голове, которая сплела чудесную сеть. Через двадцать лет я возвращаюсь, нагруженный не только семейными воспоминаниями, но даже печальными звуками родного дома. Как будто карманы набиты домашними мелочами из моего сна, которые я двадцать лет берег на чужбине. И теперь хочется опорожнить карманы, разбросать свои воспоминания по варшавским улицам. Смотрите, я вам не изменил. Теперь мой язык присох к гортани, но, моя еврейская Польша, я никогда не забывал тебя со всеми твоими страхами и печальными радостями. Не забудь же и ты меня, как я не забыл тебя.

Утренняя Варшава пока не поприветствовала меня. Все, что отличает ее от других городов, еще не успело проснуться. Оставлю свои причитания Люблину, городу моего сна, городу моего испуганного еврейства, всегда прятавшегося среди враждебных колоколов, русских и католических.

Что я еду к тете через Нью‑Йорк — это как если бы я сделал крюк, въехал через другие ворота и вошел с черного хода. Раньше я ездил прямиком из Люблина в Варшаву, теперь еду из Люблина в Нью‑Йорк, оттуда через двадцать лет — неблизкий путь! — в Варшаву и только из Варшавы — обратно в Люблин.

Прямиком из Люблина в Варшаву я ездил в гости, ездил пообтесаться в большом городе, ездил обивать пороги редакций, ездил сдавать экзамены в училище Кринского.

В коридорах училища Кринского говорили на книжном древнееврейском языке. Классные комнаты не были обустроены, как в люблинской гимназии, и напоминали поставленные на скорую руку шалаши для праздника Сукес . Тут явно не хватало веселой студенческой жизни. Студенты ходили вечно хмурые, озабоченные. Даже младшекурсники чувствовали, что им нет места в мире и, хочешь не хочешь, придется возделывать свой собственный сад.

Даже шинели тут были почти как в казенных коммерческих училищах, только латунные пуговицы открывали секрет, что это какая‑то особенная форма. Руководство училища делало героические усилия, чтобы объединить в этом гетто общечеловеческое с еврейским, бесперспективным, как и вся еврейская жизнь. Каждый студент бурчал себе под нос «Од ло авда тикватейну» , но испытывал не больше утешения, чем весь еврейский народ. Пусть и «од ло авда», но что же все‑таки делать, когда, так сказать, окончишь училище Кринского?

Сюда поступали, потому что выбора не было: в гимназиях экзаменаторы из года в год срезали, как косой, все еврейские надежды. Поднимаешься в училище и слышишь неуверенный скрип ступенек, пропитанных тухлым запахом еврейских магазинов в этом же здании и во всем квартале. Пассаж Симонса — сукно, кожа, училище Кринского. Коммерция — коммерция — училище — шмотки — коммерция.

Люблинская гимназия — низкое здание. Несколько мраморных ступеней вели в отпертый храм. У Кринского — скрипучая деревянная лестница. Гетто — оно и есть гетто. Все вместе: безысходное еврейское и тепличное общечеловеческое, которое не видит ни солнца, ни дождя.

Украшением служил директор с окладистой православной бородой и красным православным носом. Борода была такая широченная, что казалась ненастоящей, приклеенной. Рождественский из люблинской гимназии мог позволить себе тонкие черные усики, а Воскресенский из училища Кринского был вынужден носить рыжую бороду лопатой, как у попа. Для училища он был светско‑христианским щитом. Но усики Рождественского вызывали более сильный страх, чем вот эта православная борода, карикатурно преувеличенная и явно выделяющая чужака.

Воскресенский должен был играть роль гоя у врат еврейского образования. Ученики стоят к несчастному Воскресенскому слишком близко, и он вместе с ними находится в изгнании. Он выбракован так же, как они. Для него не нашлось места в гойском мире.

Вместе со мной к Кринскому едет мой маленький ученик. У него живые карие глаза и упрямая нижняя губа. Мне кажется, он ужасно похож на меня, когда мы шагаем по коридорам, но его мясистая нижняя губа молчит. У него тоже тяжело на сердце. Он не поднимает головы, потому что здесь, в классах, на него тоже надели еврейское ярмо. Хотя мы просто ходим по коридорам, кажется, что мы оба с огромным трудом карабкаемся на высоченную гору. Я, взрослый молодой человек пятнадцати лет, и он, двенадцатилетний, — мы оба ищем здесь смысл. Учитель и ученик, лавируя, выбрались из глубокого источника и движутся на ощупь.

Зато на люблинскую гимназию чем‑то походила больница Святого Духа. Только в коридорах гимназии я, еврейский мальчик, испытывал такое же волнение, как в этой больнице. Каждый раз, когда я шел в гимназию на экзамен, мне казалось, что я серьезно заболел. Учителя — злые хирурги с ланцетами наготове. От стен веяло больничным холодом. Стерильная чистота пахла хлороформом. Экзаменаторы ехидно улыбались мне в лицо, когда вызывали Якова Исаковича Глятштейна, с ударением на е. Хи‑хи, Яков Исакович, еврейчик, а туда же. Учителя переговариваются с попом, который обычно сидит на экзамене, чтобы подбавить огоньку. Иногда тоже вопросики задает. «Яков Исакович…» — начинает, и мне кажется, что он хочет не ответ услышать, а искромсать меня маленьким острым ножиком. И в больнице Святого Духа меня тоже разрезали, аппендикс удалили.

Сестры католической больницы мыли мне голову, причесывали и тянули из меня жилы своей добротой. И все спрашивали, а есть ли у нас, евреев, институция, где сестры так же моют и причесывают больных католических мальчиков.

Парень, которому пару недель назад отняли ногу, наивно спрашивал, почему я не в еврейской больнице. Польский бойкот против евреев был в самом разгаре, и я оказался единственным евреем на тридцать шесть христианских коек. Меня окружили христианским милосердием. Все были очень нежны и заботливы, и все беспрестанно напоминали, как щедры они ко мне в благодеяниях, хотя я еврейский мальчик.

Черноусый, бледный до желтизны мужчина умер с доброй виноватой улыбкой, будто ему было стыдно, что он причинил нам некоторое неудобство. Это был железнодорожный кондуктор, его привезли в больницу после крушения. Последние церемонии, притихшие родственники у постели.

Красные лампочки в коридорах. Приглушенный скрип кроватей. Помню, как снимали швы. Русская женщина‑врач, ее добрые, пухлые ручки. Несколько ночей, когда я уже мог передвигаться по больнице, я все время чувствовал, что я, больной еврей Яков Исакович, хожу по коридорам люблинской христианской гимназии.

Теперь усталость пронизывала меня до костей. Я смотрел на варшавские улицы, будто через мутное стекло, и пытался узнать их в ретроспективе прошедших лет. На улицах царил сонный порядок. Дрожки уже катили по мосту в Прагу. Двадцать лет как мир перевернулся, а моя тетя живет в том же дворе. Жондца, тот, что дрался с сыновьями и хвастался, что певица из кабаре Кавецкая надевает ему носки, наверно, давно на том свете. Его старший сын, который пугал, что выкрестится, таки сдержал слово. Едва началась Polonia Restituta , он крестился и стал начальником полиции в маленьком местечке. И, следуя традиции, доставил тамошним евреям немало страданий. Эту радостную новость сообщил мне его младший брат, который когда‑то обучал меня гипнотическим приемам. Этот, младший, тоже немножко выкрестился, чтобы ходить на занятия в духовную семинарию. Семинаристы не слишком радушно встретили нового христианина, и он сбежал в Америку, где с помощью гипнотических приемов охмурил старую миллионершу. Он тысячу раз просил у меня совета, жениться на старой гойке, которая об этом мечтает, или окрутить ее молодую дочку и дать с ней деру.

Оказалось, у тети все‑таки кое‑что изменилось. Раньше она жила с правой стороны, а теперь с левой. Как‑никак двадцать лет прошло.

Как я ни пытался проскользнуть незамеченным, мне это не удалось. Подбежала какая‑то девчушка, двое мальчишек схватились за руки и заносились по двору, как курьеры. Еврейка с огромным носом картошкой спросила, кого я ищу. Еврей с подвязанной бородой заорал во все горло. На балконах появились женщины. Двор ходуном заходил.

Когда я поднимался по лестнице, на полпути меня встретила тетя с заплаканным лицом и всплеснула руками.

V

Тетино желтое лицо было единственным светлым пятном на темной лестнице. Тетю я узнал сразу. Она была удивительно похожа на мою маму, настолько похожа, насколько за несколько часов в поезде я успел мысленно закончить мамин образ. Так бывает, когда мучительно вызываешь в памяти чье‑то лицо, и все не хватает какой‑то черточки. Настолько похожа, что я почти видел маму перед собой. Если бы тетя так ужасно не постарела, я был бы рад, что уже почти вижу маму. Это как спросонья. Открываешь глаза и видишь: рядом стоит родной человек. Он уже узнаваем. И ты знаешь, что надо пошире открыть глаза, чтобы оборвать последнюю ниточку сна и увидеть этого человека наяву.

Тетя, рыдая, повела меня в квартиру.

— Праведница твоя мать, раз дожила! Немалые у нее заслуги перед Б‑гом, раз дожила тебя увидеть.

В первую секунду мне показалось, что я попал в музей восковых фигур. Они стояли и смотрели на меня. На незастеленной кровати копошились детишки. Один, с маленьким, как обрубленный собачий хвостик, носиком и торчащими верхними зубками, увидев меня, стал корчить рожицы, второй, чуть постарше, разревелся, а третий спрыгнул с кровати и скрылся в другой комнате.

Восковые лица по‑прежнему испуганно смотрели на меня.

— Не узнаешь, что ли? Это же дочки мои. Вот это младшая. Вся в бабушку Дрезл. А среднюю тоже не помнишь? И даже старшую забыл?

За целых двадцать лет я никогда так ясно не осознавал, что были война, голод, погромы, страх, нужда, бедность, как осознал сейчас, глядя на три пожелтевших лица. Никогда прежде я не думал об этих страшных двадцати годах даже просто как об ушедшем времени, но думал теперь, когда стоял на месте как прикованный, и смотрел на эти лица. Мне передался их страх, потому что я видел: они стыдятся, что время так безжалостно их исхлестало; но главное, они испугались, потому что их застали врасплох, не дали подготовиться. Они были испуганы из‑за незастеленной кровати, на которой ребенок корчил рожицы. Боялись, а вдруг я не прощу, что они так бездарно растратили двадцать лет, с тех пор как мы виделись в последний раз. Я подловил их на преждевременном старении.

Но мне стало еще горше, когда я наконец‑то разглядел в этих лицах черты трех маленьких озорных девчонок, которые нетерпеливо хихикали, не могли сдержаться, утром после ночи, когда я наведывался к ним в гости из Люблина. Обычно я приезжал поздно вечером, а утром они лежали на противоположной кровати и следили за мной, как котята. Тетя наказывала им, чтобы дали мне поспать, но им не хватало терпения дождаться, когда я проснусь, и они выискивали полузаконный способ меня разбудить. И когда я наконец‑то продирал глаза, девчонки, уже не сдерживаясь, взрывались звонким смехом и с головой прятались под толстое одеяло. Я вытаскивал их оттуда, кого за волосы, кого за пухленькую босую пятку, а кого и за ухо.

Теперь они стоят передо мной, испуганно замерев, и чем яснее я вижу в их лицах знакомые детские черты, тем хуже мне становится. У одной зоб и совершенно стеклянные глаза, у второй почти не осталось зубов, а нижняя половина туловища втрое шире верхней. У третьей, младшей, самое старое, измученное заботами лицо.

Из другой комнаты появляются двое молодых людей. Одного мне представляют как мужа старшей. Напустив на себя таинственный вид, он сразу уходит. Он безработный пекарь и спешит на митинг.

Второй молодой человек — это тетин сын. Он родился через два года после моего отъезда. Несмотря на то что ему только восемнадцать, у него блестящая лысина и лицо усталого лавочника.

Иду на кухню, умываюсь над ржавой раковиной. На окне вымачивается мясо, вокруг него ползают белые опарыши. Их я тоже двадцать лет не видел и теперь снова вздрагиваю, как в детстве, когда наступал на них босой ногой. Они еще противнее, чем американские тараканы. Пол, стены, потолок — все черное. Тетя никогда не отличалась любовью к чистоте, но тут дело не в неаккуратности, а в бедности. Различие сразу бросается в глаза. Цвет бедности — не чисто черный, а грязноватый: пыль от вещей, которые вот‑вот рассыплются.

Когда я вернулся в комнату, за столом сидел дядя, отхлебывал горячий чай из стакана. Когда‑то у дяди была роскошная черная борода, как у высокого чиновника, а осталась маленькая седая бородка. Похоже, она не подстрижена, а просто вылезла. Он слабо, по‑стариковски пожимает мне руку. Ни следа не осталось от здоровенного мясника, которого, казалось, в любую минуту может хватить удар от полнокровия. Теперь я с трудом узнаю его по манере бормотать под нос да хитрой улыбке, спрятанной в морщинках вокруг водянистых глаз, дескать, «меня не проведешь».

— Давайте накрывать, а то, наверно, он с голоду помирает. — Дядя говорит обо мне в третьем лице, не зная, можно ли обращаться на «ты». Но я, несмотря на жуткий голод, не спеша пью чай и все думаю о ползающих опарышах и грязновато‑черной пыли на стенах.

Вдруг вошел мужчина, рост — футов шесть, а то и побольше, крупная голова, огромный, как барабан, живот рвется наружу из широких штанов. Мужчина сразу подбежал ко мне и протянул большую крепкую ладонь.

— Здравствуйте, здравствуйте! Теща, это он? — Решил убедиться, что не ошибся.

Тетя тут же мне объяснила, что это ее радость, муж средней дочери.

Я был ему очень благодарен, что он принес в дом другую атмосферу. Своей силой и огромным животом он вмиг разогнал тоску.

— Что притихли, как на похоронах? Слушайте, человек только в страну приехал, а на него уже все беды взвалили. Ничего, слава Б‑гу, он не опоздал.

В его огромном животе скрывалась масса энергии. Такой мощи и подвижности одновременно я в жизни не видел. Он ни секунды не стоял на месте и двигался по комнате легко, как танцор.

— Теща моя дорогая! Вы чего такая кислая? Будто вы мне не рады.

Он поцеловал тещу, поцеловал жену, а мне заявил, что я приглашен к нему на обед. И тут же бросился покупать продукты.

Когда его жена тоже ушла, тетя начала рассказывать мне его «хисторию». Он из богатой семьи, и на брак с ее дочерью его родители в жизни бы не согласились.