Jewgreek

Младен Долар — словенский философ, вместе со С. Жижеком, А. Зупанчич и Р. Мочником стоящий у истоков Люблянской лаканианской школы. Основные направления его исследований — психоанализ, современная французская философия, немецкий идеализм и теория искусства. Книга Долара «О скупости и связанных с ней вещах», только что вышедшая в «Издательстве Ивана Лимбаха», была дополнена и переработана автором для русского издания. Читатели «Лехаима» имеют возможность ознакомиться с фрагментом этого издания.

Младен Долар

О скупости и связанных с ней вещах

Перевод со словенского А. Красовец. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2021. — 440 с.

Во времена Шейлока на другом конце Европы появился еще один мифический еврей, который будет конкурировать с ним в кандидаты на воплощение самой сути еврейства. Хотя легенда имеет более давнюю дату, и мы ее спорадически находим еще раньше (первые упоминания в текстах относятся к XIII веку), все же кажется, что его впервые in persona увидели в 1542 году в некой церкви в Гамбурге, когда при каждом упоминании Иисуса из его груди исходил пронзительный вздох. Сообщение 1602 года об этом — «Краткое описание и рассказ о некоем еврее по имени Агасвер» (Kurze Beschreibung und Erzahlung von einem Juden mit Namen Ahasver) — было написано лишь через несколько лет после «Венецианского купца». Агасфер, Вечный жид, якобы при этом первом обнаружении открылся епископу Шлезвига Иоганну фон Эйтцену, что это именно он тот несчастный еврей‑обувщик, который отказал Иисусу, несшему крест на Голгофу, и не захотел принять его в своей мастерской, чтобы тот отдохнул. С тех пор над ним довлеет вечное проклятие, Иисус якобы сказал ему: «Я остановлюсь и отдохну, а ты будешь идти». И так ремесленник скитался и не мог найти успокоения и отдыха, во все вечные времена он в пути, вечное олицетворение непоправимой вины.

После сообщения об этой первой встрече следующего его появления не пришлось долго ждать: его якобы видели в 1603 году в Любеке, в 1604‑м в Париже, в 1640‑м в Брюсселе, в 1642‑м в Лейпциге, в 1721‑м в Мюнхене и т. д., в 1650 году вышла его первая подробная биография «Восхитительная история странствующего еврея» (Histoire admirable du juif errant) [см.: Johnson 2001: 233; Schwanitz 1997: 32–35; Поляков 2008: 445–447]. Агасфер — вечный скиталец, человек без родины и успокоения, — нет ничего удивительного, что легенда распространилась в течение ста лет после того, как в 1492 году, одновременно с открытием Америки, евреев изгнали из Испании (и вскоре после этого еще и из Португалии) и таким образом ознаменовали начало нового века. В Европе начала селиться масса странствующих евреев, один больше другого похожие на Агасфера. Если Шейлок указывает путь в венецианское гетто, то есть на место изоляции и конфронтации, то Агасфер означает неустранимую мобильность беженцев — две противоречивые черты еврейской судьбы, которые необходимо воспринимать вместе. Вопреки всему, нужно было дождаться начала XIX века, времени романтизма, чтобы Агасфер пережил достойную славу и свой звездный час. Сперва он нашел воплощение в фигуре готического романа, в двух наиболее прославившихся образцах жанра — «Монахе» (1796) Мэтью Грегори Льюиса и «Мельмоте Скитальце» (1820) Чарльза Роберта Метьюрина, где он уже связан с эмблематическими фигурами романтизма — Фаустом и мильтоновским Сатаной. К нему также обращались Вордсворт (The Song for the Wandering Jew — «Песня для странствующего еврея»), Байрон, Брентано, Ленау (Balladen vom ewigen Juden — «Баллады о Вечном жиде»), Гёте, Гейне, Ауэрбах (у которого в романе «Спиноза» 1837 года Агасфер встречается с философом) и т. д., вплоть до популярного бестселлера Эжена Сю «Вечный жид», который выходил в виде фельетона с продолжением в 1844–1845 годах и затем в виде романа в десяти тетрадях. Напоследок он стал еще и героем оперы Галеви (1851, либретто Эжена Скриба). Вероятно, больше всего веса ему придал Шелли («Странствующий жид», «Королева Маб», «Эллада» и т. д.), превративший его в прометеевскую фигуру (вспомним, «Франкенштейн», идею которого, скорее всего, именно Шелли подкинул своей супруге, имел подзаголовок «Современный Прометей»), восставшую против тирании богов, отказавшуюся от собственного спасения.

Как бы там ни было, если Шейлок — еще домодерный образ, поставленный в переломное начало Нового времени, то Агасфер — современный герой, который будто ждал эпохи романтизма. Он наделен вечной жизнью, которая как раз и есть его проклятие, его погибель, его вечное скитание. Из‑за своей вины он не может умереть, не может выплатить символические долги, достичь покаяния, хотя он ничего не желает больше смерти. Агасфер — это undead dead и таким образом разделяет судьбу вампиров и демонов, находится между двумя смертями, это вечно блуждающий дух, который проявляет себя то как Geist (душа), то как Gespenst (призрак). В отличие от Шейлока Агасфер принимает на себя вину, именно иудейская вина не дает ему возможности ни жить, ни умереть; он — раскаявшийся иудей и как таковой наполовину христианин, ведь он осознал свой страшный грех, но каким бы ни был масштаб раскаяния, его недостаточно, чтобы расквитаться со своей иудейской судьбой и стать христианином. Шейлока за его чрезмерное еврейство наказали и обратили в христианство, Агасфера же нет надобности наказывать, поскольку он уже наказан своей совестью, которая в каждый момент времени его терзает, и так до бесконечности, даже путь обращения в христианина для него невозможен. Он сам, в конце концов, хотел бы стать христианином и таким образом смыть свою вину, но не может, он прикован к своей греховной еврейской природе на веки вечные. Он уже везде побывал, все испробовал, все, что может прогресс предложить нового, для него deja vu, новое искусство для него есть вечное возвращение одного и того же, всякое новое изображение человечности он может рассматривать лишь с непрекращающейся грустью. Его судьба во многих точках может пересечься с романтическими Weltschmerz («мировой скорбью») и сплином, этим ощущением современного праздношатающегося (flaneur, в котором Фуко увидит воплощение современной позиции par excellence в обществе постпросвещения).

Что в фигуре Агасфера особенно бросается в глаза — это отсутствие еврейских качеств. Агасфер не скупец и не ростовщик, он не копит деньги и даже не дает их взаймы, он не купец и не делец; он также не придерживается буквы Ветхого Завета и тем более ритуалов иудаизма, он оказался в пустом пространстве между двумя религиями, потерял иудейскую веру (отсюда и вина) без возможности стать христианином. Мы не можем упрекнуть его в тайных убийствах детей или питии крови, он не эксплуатирует нас и не крадет у нас, по сути дела, он ничего от нас не хочет, и мы также ничего не можем сделать для него. Шейлок был социальным бунтарем, желавшим мщения, он требовал закона и фунта мяса, расплаты за несправедливость, причиненную евреям, возвращения долга; Агасфер не восстает и не взыскивает, он не требует продвижения, эмансипации, ассимиляции или равенства для евреев, напротив, он утерял свою еврейскую идентичность и лишь посредством этой потери он действительно стал евреем; не евреем, привязанным к определенной вере, сообществу или роду занятий, не историческим явлением еврея в то или иное время и в том или ином обществе, а Вечным жидом. То, что с ним не так, это не какая‑либо положительная черта, не какое‑либо качество, в котором мы могли бы его упрекнуть и привязать к нему свое негодование или ненависть. То, что с ним не так, это сама его сущность как воплощение нескончаемой вины, за которую невозможно расплатиться, абсолютной вины как таковой, вины бессмертной, неуничтожимой и непростительной. Агасфер действительно еврей, поскольку он еврей— по своей сущности, а не по своим качествам. Это хорошо осознавал Поляков, несравненный историк антисемитизма, в комментарии к тексту, при помощи которого ассимилированные французские евреи в 1842 году предупреждали о фигуре Агасфера и видели в ней опасность для евреев:

Новая действительность состоит из продолжительной таинственной и неясной вины евреев, та стала неким трагическим роком и неустранимым проклятием, которое, как можно было бы выразиться, больше не зависит от того, что делает еврей, а зависит от того, что он есть, другими словами, от его существа и его природы. В конце концов, кажется, что этот новый символ некоторым образом изображает переход от теологического к расистскому антисемитизму. (Цит. по: Schwanitz 1997: 37–38; см.: Поляков 2008: 446–449)

Еврей стал сводиться к своему истинному существу лишь тогда, когда он перестал быть евреем и больше не демонстрировал знаков еврейской идентичности, но не в том смысле, который в своей работе «К еврейскому вопросу» (1843) отстаивал Маркс, а именно в том, что вместе с капитализмом христиане сами стали иудеями, то есть начали универсальным образом делать то, в чем с давних времен упрекали евреев . Универсализация еврейских черт (проценты, прибыль и т. д.) в мещанском обществе в точности соответствует тому, что еврей был редуцирован к своему еврейскому существу. Если мы прежде видели, как в «Венецианском купце» теологический код в итоге предопределял остальные в виде интерпретационной модели, ставившей еврея на первое место, то теперь от теологии остался только веский упрек в бесконечной и непоправимой иудейской вине по отношению к христианству; в вине, для которой не может быть ни покаяния, ни наказания, ведь наказанием для нее уже является сама еврейская судьба, в которой воплощена их сущность.

Прежде мы видели, что специфические черты еврея, на которых держался имплицитный и эксплицитный антисемитизм нашей культуры, можно вывести из скупости как их ядра, из характерной экономики и констелляции этого смертного греха. Теперь мы видим, что в современном обществе с его антисемитизмом (который приведет к катаклизму, для которого, правда, и прежде не было недостатка в желании, не хватало лишь средств) мы имеем дело с евреем, избавившимся от скупости как своей ключевой черты и оттого ставшим евреем еще больше. Универсализация скупости, ее сращение с потребительством и т. д. стали как раз рычагом модернизации и тем, что еврей оказался лишенным своего ядра, ему осталось лишь его голое бытие без свойств. Если в дальнейшем на новых волнах антисемитизма (прежде всего в фашизме) все еще появляется старый синдром скупость–ростовщичество–грязь–кровь и т. д. как описание характерных особенностей еврея, то это происходит на некоем другом основании, где качества воспринимаются как проявление сущности: евреи не являются евреями потому, что они ростовщики, а они ростовщики потому, что они евреи. Их черты выступают на основании бесконечной пропасти чего‑то, что неописуемо и без свойств. То, что Поляков называет расистским антисемитизмом (в отличие от теологического), нацелено на нечто неизмеримое, безымянное и неисчерпаемое. Евреи, освобожденные от скупости, лишь тогда действительно оказываются осужденными, лишь тогда действительно евреями. Поэтому и решение еврейского вопроса сможет обрести лишь форму уничтожения самой их сущности, той голой жизни, к которой эта сущность привязана. Мы могли бы сказать, что с потерей своих качеств евреи начинают воплощать объект в лакановском смысле слова и тем самым занимать место, которое будет для них еще каким гибельным.

Определение «не по качествам, а по сущности» — это также подходящее определение статуса аристократии. Аристократ является аристократом именно по своей неназванной сущности, каким бы он ни был ничтожным и низким по своим качествам, эта сущность проявляет себя как аура возвышенного, тогда как в случае с евреем как проклятие. Вспомним, в сценарии «Венецианского купца» Бассанио был аристократом, и, вероятно, источником любви Антонио к нему было именно то восхищение, которое мещанский купец (будучи купцом, он являлся парадигматическим мещанином) испытывал по отношению к бездонности аристократического бытия. Пусть Антонио обладал столькими вещами, пусть он был самым что ни на есть благородным, его имущество — богатство и качества — никогда не сможет достигнуть ауры, которая существует вокруг бытия аристократа. Чем он благороднее, тем очевиднее, что он не благородных кровей. И наоборот, чем больше Бассанио кутит, влезает в долги, с легкой беззаботностью не обращает внимания на имущество, и его так же мало беспокоят его репутация или характер, тем больше он аристократ, тем он выше по отношению к логике имущества. Свою аристократическую сущность он проявляет именно готовностью рискнуть, игрой «все или ничего», готовностью поставить любое имущество на карту, без расчета. Чем больше он рискует тем, что имеет, тем больше проявляет себя то, чем он является. Именно из‑за обладания этим «все или ничего», «все отдать, рискнув всем, что имеешь», он в конце концов заполучает и Порцию. В этом его эротическая привлекательность, привлекательность для Антонио, который, вопреки благородству и возвышенным поступкам, остается купцом, то есть человеком имущества и расчета, но за пределами этого — эротическая привлекательность аристократии как таковой: если любовь — это нечто, нацеленное на сущность, а не на качества (как многократно заявляет Лакан), то, словно по структурной необходимости, аристократы всегда оказывались на месте привилегированных объектов любви. Быть аристократом — это секси, это как таинственная черта, которая чудесным образом окрашивает все качества, хотя ее саму невозможно вычленить и определить. Драма в «Венецианском купце» еще и в том, что Антонио оказывается между аристократом Бассанио, объектом любви и в то же время идеалом того, чем бы он сам хотел быть, но не может, и Шейлоком, с другой стороны, — воплощением расчетливой, скупой, ищущей прибыли, ростовщической природы мещанской экономики. Мещанин между аристократом и евреем, какой великолепный сценарий новой эпохи! Шваниц предлагает следующую интерпретацию фрейдовского разделения психических инстанций на «я», «сверх‑я» и «оно» : «Этому соответствует „я“ как заступник принципа реальности и рациональности мещанства и „идеал я“ — дворянства. На роль угнетенного подходят — в социальном плане — как пролетариат, так и евреи» (Schwanitz 1997: 208). Бассанио был бы таким образом Ichideal Антонио, Шейлок — его бессознательным in persona. Что в некотором смысле отвечает нашей руководящей линии, а именно тому, что естественно искать бессознательное желания на стороне скупости, а не разврата и что в скупости есть нечто, что делает ее выдающейся сущностью, которая подвергается подавлению и что образует ее структурную связь с бессознательным.

Экскурс об аристократии необходим здесь для того, чтобы увидеть, каким образом на основании этой структуры фигура Агасфера могла встретиться и пересечься с фигурой аристократа. Агасфер разделяет свою судьбу с готическими фигурами одиноких и проклятых дворян, с undead dead, вампирами, являющимися по своему социальному статусу графами и т. п., словом, с аристократами, которые не могут умереть, оказавшись в пространстве между двумя смертями, все еще живут, хотя и символически мертвы, история их уже похоронила, их историческое время прошло, а они забыли умереть, их бытие пережило их качества, и теперь они бродят в мрачном промежуточном пространстве. Фантазматика готического романа и затем романтическая фантазматика, которая стольким обязана первой, помещены именно во время упадка дворянства и восхождения буржуазии; готический роман, будучи литературным фоном Французской революции, представлял собой самую распространенную и популярную литературу того времени. В этом универсуме неуловимое высшее качество аристократии, ее неназываемое бытие, чарующий тайный объект в них, может совпасть с неуловимой греховностью и виной еврейской судьбы. Аристократическая сущность, которая прежде проявляла себя в виде возвышенной ауры, легко переходит в ознаменованность с противоположным знаком, в их проклятие. Их бытие также начинает характеризовать примесь бесконечной вины: они виноваты в своем крахе, виноваты своим развратом, виноваты, так как чрезмерно наслаждались, а теперь, когда они не могут расплатиться за свою вину, их коснулась гибельная судьба.

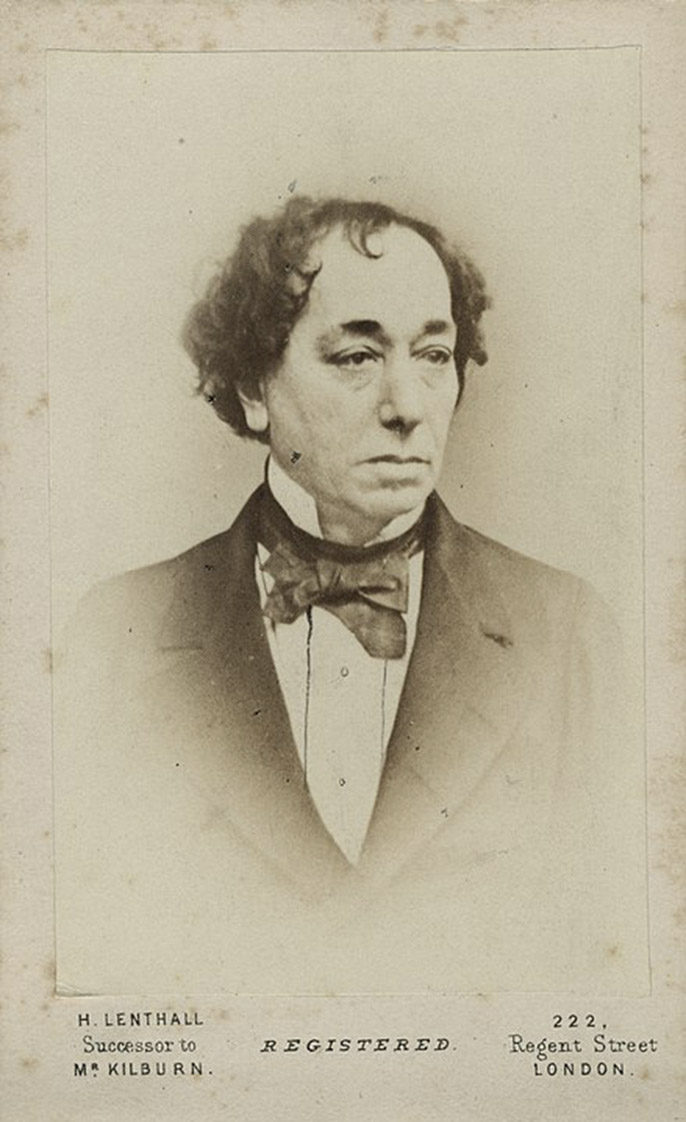

Человека, который удивительным и гениальным образом связал одно и другое и создал из этого новое сочетание, звали Бенджамин Дизраэли. Когда, еще молодым человеком, он был впервые избран депутатом в британский парламент, другие депутаты на первом заседании встретили его восклицаниями «Шейлок! Шейлок!». Он и правда перешел в христианство (был крещен в тринадцать лет), правда также в том, что уже в XVIII веке в числе депутатов было несколько обращенных в христианство иудеев (среди них Давид Рикардо), однако Дизраэли своим еврейством спровоцировал скандал. У Дизраэли были две карьеры — автора романов, в которых он, помимо прочего, излагал свои социальные идеи и свое видение еврейства (прежде всего в «Танкреде», 1847) и которые достигли значительной популярности, и карьера политика, которая увенчалась тем, что он стал первым еврейским премьер‑министром в истории, притом крайне успешным — доверительным лицом и любимым prime minister королевы Виктории, по его инициативе она была провозглашена императрицей Индии и, в свою очередь, пожаловала ему дворянский титул лорда Биконсфилда.

Идея Дизраэли была очень простой: что является главной угрозой сегодняшнему времени, так это материализм, потеря ценностей, безбожие, жажда наживы, либерализм, словом, все качества победившей мещанской культуры. Этому следовало бы противостоять с помощью возвышенного призвания аристократии, — но что, если старая аристократия оказалась не на высоте поставленной перед ней задачи и ввиду своей испорченности переживала упадок? Нам нужна новая аристократия и необходимо опереться на ту, которая действительно существует и которая суть самая древняя аристократия, какой только обладает человечество: еврейство. Другими словами, еврейское призвание в том, чтобы стать аристократией модерности и приостановить пагубное воздействие прогрессирующего капитализма. В ходе истории они проявили себя, сохранили чистоту своей крови, из всех преследуемых они устояли в виде закрытой общности и уберегли чистоту своей веры, которая, в конце концов, есть источник христианства и к христианству ближе всего, удалена от него лишь на волосок, так сказать, неоскверненное прахристианство. Духовное дворянство в еврействе сливается с чистотой крови. Такая аристократия может объединиться с той частью старой аристократии, которая еще осталась и соблюла свое достоинство, и в то же время позаботиться о народе, доведенном капитализмом до нищеты и социальной деградации. Словом, союз аристократии и пролетариата против буржуазии (лишним будет упоминание о том, что Дизраэли принадлежал к фракции тори, хотя и был великим реформатором консервативной партии вместе со своим движением Новая Англия). Если обратиться к сюжету «Венецианского купца», то решение было бы в том, чтобы Бассанио и Шейлок сплотились, осознали свое общее бытие против Антонио как представителя буржуазии. Непостижимая сущность евреев и аристократов будто создана для того, чтобы слиться в одно, но не под стигмой вечного проклятия, а под светлой эмблемой программы социальной реформы. Одно и то же проклятие, которое связывало Агасфера и аристократического вампира, можно увидеть в другом свете как базу общественного перерождения.

Для этого неназванная сущность нашла новое имя, витавшее в воздухе сциентистского духа XIX века, — раса. «All is race, there is no other truth», — говорит Дизраэли в «Танкреде». «Все есть раса; другой истины нет <…> чем еще является индивидуальный характер, как не олицетворением расы, ее улучшением и избранным образцом?» (Цит. по: Schwanitz 1997: 159). Неуловимая сущность получает научную основу, кажется, что ее можно проанализировать и описать абсолютно объективно (это не в последнюю очередь век Дарвина), расчленить на основании принятия нового бесконечного суждения «сущность есть кровь», избыточный объект воплощается в крови. Идею о том, что аристократия — на самом деле раса, в XVIII веке отстаивал Буленвилье в «Истории древнего образа правления во Франции» (Histoire de l’ancien gouvernement de la France, 1727), где в кельтских галлах он видел предков народа и буржуазии, а в германских франках — корни аристократии, словом, в одном народе живут два, «классовая борьба» есть противостояние двух рас. Тезис для XIX века модернизировал и поместил в повестку дня граф (конечно же) Артюр де Гобино в прославленном «Эссе о неравенстве человеческих рас» (Essai sur l’inegalite des races humaines, 1853), книге, ставшей молитвенной книгой фашизма, где причину краха аристократии как расы он видел в смешении рас и из этого сделал вывод о необходимости новой расовой аристократии, которую он усмотрел в арийцах, в этом же распределении ролей еврейство — как раса — будет вновь идентифицировано как воплощение буржуазии и ее торгового менталитета.

Воссоединение еврейства и дворянства удалось Дизраэли буквально, он стал лордом Биконсфилдом. За полвека до этого, в 1822 году, Джеймс Ротшильд во Франции стал бароном, исполнителем же завещания Дизраэли был его ближайший друг сэр Натаниэль Ротшильд, первый лорд Ротшильд, потомок английской ветви той же семьи. И сколько бы им ни присуждали дворянские титулы, ничего у них не выйдет, мы тут же видим заполученное ими дворянство, подделку под настоящее, и подлинный граф Гобино с легкостью одержит историческую победу над лордом Биконсфилдом, вся весомость накопленного исторического опыта на его стороне.

Здесь мы можем провести еще одну линию. Большим поклонником Дизраэли был не кто иной, как Оскар Уайльд. Уже название его культового романа «Дориан Грей» (1891) — своего рода оммаж названию большого литературного успеха Дизраэли «Вивиан Грей» (1826), а дендизм Уайльда — некое продолжение и имитация известного дендизма Дизраэли. Евреи и гомосексуалы снова вместе, как две расы, которые притягивают друг друга? В этот раз как один, так и другой, Дизраэли и Уайльд, целиком поглощены восхищением аристократическим миром, в который они желали войти, — один успешно это реализовал, а второй в силу своей возмутительной натуры оказался в тюрьме и изгнании . А о структурном союзе еврейства и гомосексуальности мы не могли бы располагать лучшим свидетельством, чем то, которое получили от самого значительного литератора, являвшегося и тем и другим, евреем и гомосексуалом, — от Марселя Пруста.

Обе нити на протяжении всего цикла «В поисках утраченного времени» сплетаются и расплетаются, две крайне ключевые личности всей серии романов — это барон‑гомосексуал де Шарлю и еврей Альбер Блок (и, конечно, его крещеный антипод Сван). Здесь мы не можем подробнее обратиться к этому переплетению, поэтому лишь для примера. Рассказчику Шарлю в какой‑то момент видится как женщина — «…он в самом деле был женщиной! Он представлял собой натуру (la race!) менее противоречивую, чем это могло показаться: идеалом таких людей является мужество именно потому, что темперамент у них женский и на мужчин они похожи только внешне…» (Пруст 2019: 12). Словом, гомосексуалы представлены как отдельная раса, что их некоторым образом связывает с евреями. Как одни, так и другие видят свой идеал в том, чем они сами не являются, одни в «настоящих» мужчинах, другие — в арийцах, и поэтому избегают общества себе подобных.

…подобно евреям (но не тем, которые бывают только у своих соплеменников и у которых всегда на языке выражения, связанные с их обрядами и освященные традицией шутки) <…> избегают друг друга, ищут общества людей, которые были бы им во всем противоположны <…>; вместе с тем они окружают себя такими же, как они, потому что их преследуют, потому что их срамят, и в конце концов у них вырабатываются, как у евреев и тоже как следствие гонений, физические и душевные расовые особенности, причем некоторые из них прекрасны, но чаще всего это черты отвратительные. (Пруст 2019: 13)

Гомосексуалы — такие же, как евреи, и выражение «раса», которое могло бы считаться синонимом слова «род», здесь нисколько не невинно и не случайно. И у тех и у других есть свои герои и славные мученики (Сократ был одним из них, говорят одни, Христос был одним из них, говорят другие), и те и другие, вопреки стараниям блистать в обществе отличающихся от себя, тесно связаны невидимыми, но крепкими нитями. Они избегают общества равных себе, поскольку желают быть признанными обществом тех, на ком не лежит печать их стигмы, и надеются таким образом разделаться с ней, но их все же определяет сеть мелких признаков, еле заметных, по которым они узнают друг друга и по которым их также признает и выделяет общество, несмотря на все их усилия, — Пруст и есть тот самый великий мастер анализа тайных социальных кодов, которые беспрестанно накладываются на официальные коды, его труд можно читать как семиотику скрытых знаков, всегда едва заметных, двусмысленных и неуверенных, по которым распознаешь аристократа, еврея, гомосексуала, и именно данная система знаков дает понять, кто снаружи и кто внутри, кто в официальной демократической Gesellschaft принадлежит определенной Gemeinschaft. Как емко замечает Пруст — чем больше общество становилось демократическим внешне, тем больше оно становилось втайне иерархическим; при устранении внешних признаков социального статуса еще большую силу получили скрытые признаки принадлежности и иерархии.

И те и другие образуют настоящие масонские ложи.

…Эти люди образуют своего рода масонскую ложу, но только гораздо более обширную, более деятельную и менее заметную, ибо она создается на основе единства пристрастий, потребностей, привычек, на основе однородностей опасностей, на основе того, что все ее члены проходят одну и ту же школу, получают одни и те же знания, на основе того, что у них один и тот же образ действий и свой особый язык, — ложу, где даже те ее члены, которые не хотят поддерживать друг с другом знакомство, моментально узнают друг друга по естественным и условным знакам, невольным или предумышленным, по таким же, по каким нищий угадывает, что вот этот важный барин — такой же нищий, как он <…>; они находят себе единомышленников всюду: среди простонародья, в армии, в храмах, на каторге, на троне; они живут (по крайней мере, громадное их большинство) в обвораживающем и опасном соседстве с людьми другой породы (race). (Пруст 2019: 13–14)

Словом, теория еврейско‑гомосексуального заговора, приправленная масонством, словно приготовлена для теорий, которые будут провозглашать фашисты , разница лишь в том, что это выливается из‑под пера наиболее значительного еврейского и гомосексуального писателя. Не случайно Ханна Арендт в своей знаменитой книге именно в прустовском описании этой констелляции нашла один из исходных пунктов происхождения нового тоталитаризма.

В прустовском мире это еврейско‑гомосексуальное спряжение разворачивается в салонах, в светской жизни Парижа, той квинтэссенции Парижа, которую представляет пригород Сен‑Жермен накануне Первой мировой войны, опять‑таки в лучах восхищения разлагающейся аристократией, репрезентируемой семьей Германт. Кажется, и те и другие в этой салонной жизни как у себя дома, хотя внутри этого их постоянно выделяет их неисчерпаемая натура, их неописуемая сущность, придающие тон их чертам и поступкам. Не вопреки, а именно поэтому: и те и другие одновременно выглядят chic и en vogue как раз ввиду этой своей неисчерпаемой природы, которая наделяет их особой аурой, некоторым образом сравнимой с аурой аристократии. Однако факт в том, что chic и en vogue вовсе не являются признаками их эмансипации и интеграции, ровно наоборот, они восхищают и интригуют именно как воплощение греховности, аура им присуща потому, что они претворяют трансгрессию в некую бездонную дьявольскую составляющую и вину. Их «греховность» и «преступность» возбуждают воображение, они наделены особой эстетикой, в своей беззаботности они великолепны (в конце концов, Кант видел возвышенное в том, что превосходит всякую меру). Это очень хорошо осознавала Ханна Арендт:

…общество отнюдь не отказывалось от своих предрассудков. Оно не сомневалось в том, что гомосексуалисты были «преступниками», а евреи «предателями», оно только пересмотрело свое отношение к преступлению и измене. Беда заключалась, конечно, не в том, что при такой новоявленной либеральности представители общества уже не приходили в ужас от гомосексуалистов, а в том, что их уже не шокировало преступление. Они ни в малейшей степени не подвергали сомнению обычные суждения на сей счет. <…> Отверженные и парии, которых общество призвало к себе на помощь в этой затруднительной для него ситуации, кем бы они ни были в остальном, по крайней мере, не испытывали скуки и, если можно доверять оценке Пруста, были единственными людьми в обществе fin‑de‑siecle, которые были еще способны испытывать страсть. (Арендт 1996: 137)

Чем больше евреи утрачивают свои определяющие качества, чем больше становятся формально равными и публично эмансипированными, тем больше еврейство представляет неразрешимую проблему.

В результате их частные жизни, их решения и чувства стали сердцевиной их «еврейскости». И чем в большей степени факт еврейского происхождения утрачивал свое религиозное, национальное и социально‑экономическое значение, тем более навязчивой для них становилась их еврейскость. Евреи были захвачены ею, как можно быть захваченным физическим дефектом или преимуществом, и были прикованы к ней, как можно быть прикованным к пороку. <…> трансформация «преступления» иудаизма в модный «порок» еврейскости была в высшей степени опасной. Евреи могли спасаться от иудаизма бегством в обращение. От еврейскости нельзя было убежать. Более того, с преступлением можно справиться посредством наказания, порок же можно только искоренить. (Там же: 144)

Прежде мы видели, как в шейлоковской ситуации милость противостояла закону и воплощала его «сверх‑я» составляющую, ввергающую субъекта в положение неотъемлемой нехватки; он никогда не заслуживает милости (именно поэтому милость продвигается как акт чистой любви), в глазах инстанции «сверх‑я» он всегда виноват. Но там милость представляла как раз вторую составляющую закона, того самого, которого столь скрупулезно придерживался Шейлок, она выступала в виде избытка закона. В случае с Агасфером и фигурой воплощения бесконечной и неназываемой вины кажется, что вторая составляющая закона поглотила сам закон. Еврей виноват своей сущностью, виноват бесконечно, уже самой своей сущностью он согрешил — не против закона, поскольку законы в эту эпоху Просвещения делают возможными равенство и интеграцию евреев, но против некой заповеди, которую даже нельзя сформулировать, против заповеди вообще, против неизреченной заповеди «сверх‑я», не имеющей никакого положительного и определенного содержания. С вступлением в силу правового устройства и современных законов, основывающихся на человеческих правах, с другой стороны начало властвовать «сверх‑я», сильнее и неопределеннее, чем когда‑либо прежде, уже не под маской милости, а без маски. «Сверх‑я» против объекта.

Здесь можно было бы обратиться к Кафке — если уж я совершаю эту обзорную прогулку сквозь литературу с путеводной нитью скупости в руках, хотя в пути нить расползлась в целую сеть и начала ускользать из рук, — но это придется оставить до следующего удобного случая. Кафка, еще один еврей, является автором par excellence именно этой проблемы: столкновения субъекта с законом без содержания, с законом вообще, с некой заповедью вообще за пределами всех законов, с чистой инстанцией «сверх‑я». Но если я начал эту часть с Агасфера, то и завершу ее развязкой агасферовской истории у третьего великого отца‑основателя (founding father) модернизма, этого великого движения расчленения всех founding fathers, у Джеймса Джойса в его «Улиссе». Сейчас было бы излишне пускаться в странствие вместе с Леопольдом Блумом, еще одним воплощением еврейской судьбы, в тот июньский день в Дублине на рубеже веков. Нас интересует один‑единственный момент: Блум воплощает одновременно Агасфера и Одиссея . В одном лице он и странствующий Вечный жид, и странствующий Одиссей, еврей — Одиссей нашего времени, в этом соединении Джойс видел метафору всей европейской истории . Если использовать наиболее короткое, наиболее емкое из всех обозначений, то европеец для него Jewgreek, Еврейгрек, сокращение Европы и ее исторической судьбы в одном слове. Тем самым изгнание, вечное скитание, непостижимое бытие, неисчерпаемая стигма и т. д. перестают быть только еврейской судьбой, а еврейство становится вторым вариантом греческой судьбы, становится общей европейской судьбой, судьбой общества, в котором мы можем найти свое пристанище, свое убежище, свою Итаку, только если изначально мы все изгнанные и, будучи изгнанными, образуем социальную связь.

Бум Блума

«Еврей Зюсс» — бродячий сюжет немецкой культуры