История в литературе

Материал любезно предоставлен Tablet

Каждый исторический труд в своем роде вымысел. Когда историк берется за перо, он не открывает перед нами незамутненное окно в прошлое — такое не удастся ни одной книге хотя бы потому, что книга никогда не тождественна миру. На самом деле он просто ведет рассказ о прошлом, который, как и любой другой, зависит от выбора материала, от того, что автор предпочел опустить, а что преувеличил, как истолковал события. Историк связан жанровыми ограничениями — например, он, в отличие от авторов романов, не должен придумывать события, персонажей, диалоги. Зато в его арсенале есть выразительные средства иного рода, романистам недоступные. Для придания определенной формы и логики событиям, которые в свое время казались хаотическими и непредсказуемыми, историк может придумывать перепады общественных настроений, периодизацию и движущие силы истории, причинно‑следственные цепочки.

Основное отличие романиста от историка заключено в том, какие вопросы о прошлом они задают. Историк хочет сообщить о причинах тех или иных событий, а прозаика интересует, как они происходили и какие чувства вызывали. Такое разделение труда полезно для обоих жанров, но оно же наделяет их определенными пороками. Историк может втиснуть прошлое в некую схему и сделать это так искусно и убедительно, что живая плоть истории (судьбы людей) в этой схеме исчезает без следа. С другой стороны, прозаик может так ярко изобразить непосредственное переживание вымышленного персонажа, что читатель тут же позабудет о главном: точно ли отражает повествование события реального мира.

А важна ли такая точность в историческом романе? Ответ зависит от того, какие задачи ставит автор себе и своему произведению, иначе говоря — как, по его замыслу, книга должна повлиять на современность. Некоторые писатели используют историю просто как экзотический фон для остросюжетного повествования — такова средневековая Англия в «Айвенго» Вальтера Скотта или Франция эпохи Возрождения в «Трех мушкетерах» Дюма. В наши дни в этом жанре писатель может вообще не использовать исторические реалии и развернуть действие в обстоятельно выписанном фантастическом мире, вроде Панема в «Голодных играх» или волшебного мира «Гарри Поттера».

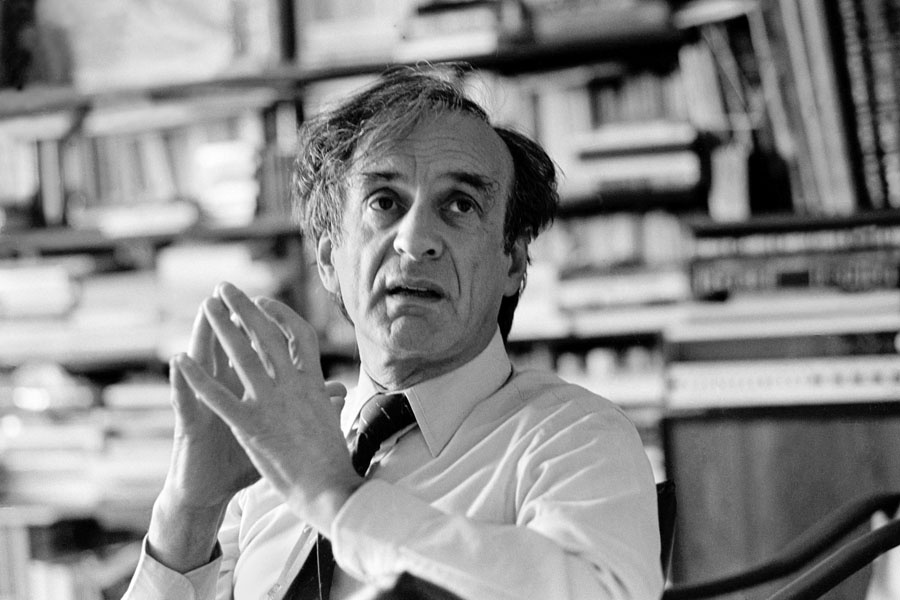

Однако в XX веке книги этого жанра стали куда серьезнее, а их авторы ответственнее, так как писатели стали относиться к исторической прозе как к способу отражения действительных событий прошлого. Идея, что свидетельствовать об исторической трагедии — долг писателя, была рождена такими произведениями, как роман Ремарка о Первой мировой войне «На Западном фронте без перемен», а также мемуары о Холокосте Примо Леви «Человек ли это?» и Эли Визеля «Ночь», — книгами, созданными участниками этих трагических событий непосредственно на основе личного опыта.

Повлияли на авторов и нравственный накал, и моральный авторитет этих произведений: они осознали, что роман позволяет отражать действительные события прошлого, о которых им было известно только опосредованно. Такие писатели могли черпать вдохновение у критика Вальтера Беньямина , написавшего незадолго до своего трагического самоубийства: «Все, что когда‑либо произошло, становится достоянием истории. Вне всякого сомнения, только искупившее вину человечество в полной мере получит доступ к своему прошлому — иначе говоря, только для человечества, которое прошло через искупление, будет возможно изучение всех страниц его истории, каждой его минуты». В этом смысле восстановление полноты прошлого в произведениях художественной литературы можно считать вкладом в искупление человечеством своих грехов. Беньямин и сам дал возможность осуществиться таким актам покаяния. Он умер в одиночестве, спасаясь от нацистов, в 1940 году и был похоронен в безымянной могиле, но его история была пересказана много раз, в том числе в историческом романе Джея Парини «Побег Беньямина».

Дать возможность высказаться тем, кто уже навсегда онемел, свидетельствовать об исторических событиях — вот цели некоторых наиболее достойных похвалы книг сравнительно недавнего прошлого от «Эмигрантов» В. Г. Зебальда (об исковерканных нацистами судьбах) до трилогии Пэт Баркер «Возрождение» (о переживших контузию ветеранах Первой мировой войны) и «Галаада» Мэрилин Робинсон, где раскрывается духовный мир протестантского священника в Америке после гражданской войны.

Однако справедливость требует не только сочувствия. Праведный гнев и возмущение, которые исторические романы так искусно вызывают у читателя, могут легко увести в сторону и вылиться в несправедливое осуждение, если они не сопровождаются трезвым осмыслением прошлого. Например, фильм Д. У. Гриффита «Рождение нации» или популярная нацистская мелодрама «Еврей Зюсс» были сняты на вымышленные сюжеты якобы для обличения преступных деяний. В первом фильме показано, как белые южане становятся жертвами жадных северян и получивших свободу озверевших рабов, а во втором немцы становятся жертвами жадных и озверевших евреев. То, что эти сюжеты были полностью противоположны исторической правде, вовсе не умаляло их способности возбуждать в зрителях чувство неподдельного сопереживания.

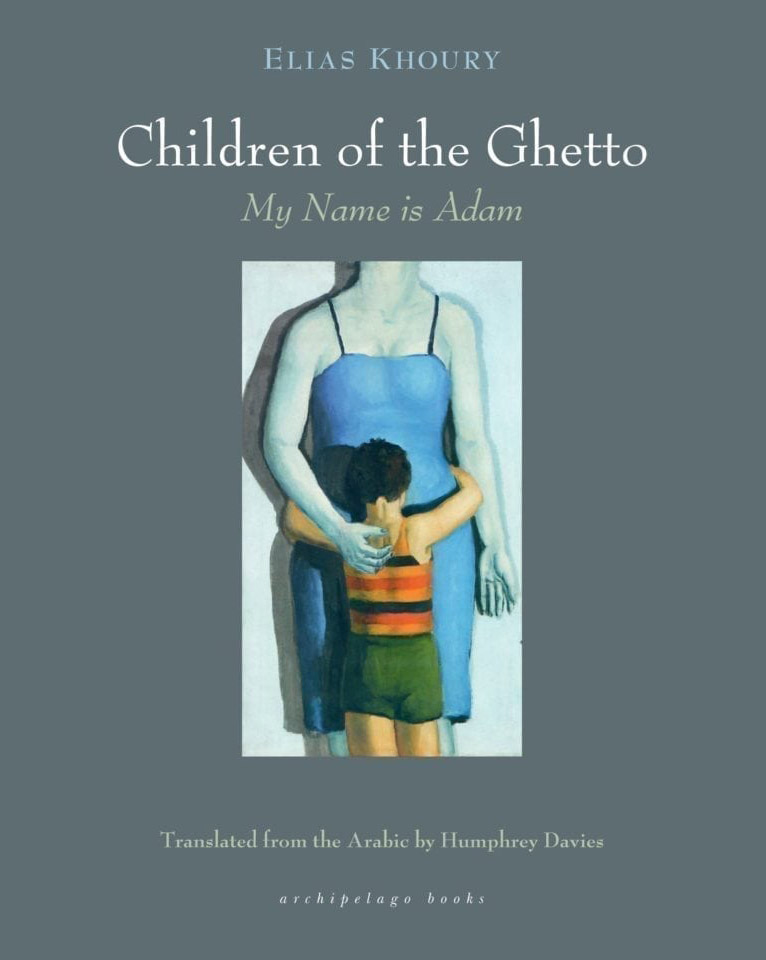

Роман ливанского писателя Элиаса Хури «Меня зовут Адам», опубликованный в переводе на английский летом 2019 года, являет собой отличный пример того, как трудно разобраться, кто прав и кто виноват, когда читаешь историческое произведение. Роман Хури — первая часть трилогии «Дети гетто» — подается в форме некой найденной рукописи, записок палестинца Адама Даннуна, который недавно скончался в Нью‑Йорке, где работал в фалафельной в Гринвич‑Виллидж.

Сначала Даннун намеревается писать роман на сюжет арабской легенды — истории поэта Ваддаха аль‑Ямана, который был влюблен в замужнюю женщину Уму аль‑Банин и то и дело тайком пробирался в ее спальню. Так продолжалось до тех пор, пока муж Умы не застал его и не убил. По ходу повествования, однако, Даннун отказывается от этого литературного сюжета под давлением более насущных событий, происходящих с его собственной семьей во время и после войны 1948 года, которую израильтяне помнят как Войну за независимость, а палестинцы называют «накба» — катастрофа. «Я сын повести, лишенной языка, и хочу стать таким языком, чтобы она заговорила», — пишет он, и эти слова могут повторить многие авторы, пишущие о том, что видели сами. В частности, Даннун (и Хури, его создатель) хочет запечатлеть события 1948 года в своем родном городе Лидда — палестинском городе, завоеванном израильтянами и ставшим израильским Лодом.

В результате вторая половина книги состоит по преимуществу из собранных и пересказанных Даннуном историй о Лидде 1948 года, которые он услышал от друзей, от членов своей семьи, прочитал в книгах. Сосредоточившись на этих событиях, Хури отважно погружается в пучину едва ли не самых яростных историографических споров о войне. Основные факты при этом не подвергаются сомнениям: в период с 10 по 12 июля 1948 года израильская армия захватила город, и 35 тыс. его арабских жителей были изгнаны.

Споры идут в основном о числе убитых арабов и обстоятельствах их гибели в ходе сражения за Лидду. В 2013 году «Нью‑Йоркер» опубликовал статью из книги Ари Шавита «Моя Земля обетованная» — в ней автор пишет, что было убито около 250 мирных арабских жителей, при этом большинство из них — в мечети, где они укрылись во время боя. Шавит считает это убийство умышленным военным преступлением, частью проводимой Израилем более широкой стратегии этнической чистки. «Сионизм — виновник резни в Лидде», — пишет он. Такая точка зрения совпадает с оценкой данного эпизода палестинскими историками, однако другие историки оспаривают это обвинение. Например, по мнению Мартина Крамера, доказательств, что погибли именно 250 арабов, не существует, и погибшие были бойцами, убитыми в сражении, а не жертвами резни.

Однако в романе «Меня зовут Адам» Хури не сосредоточивается на боях в Лидде или даже на массовых убийствах мирных жителей. Его скорее занимают дни и месяцы после окончания боевых действий. В весьма эмоциональном повествовании он описывает, как уцелевшее арабское население оказалось запертым на ограниченной территории (покидать ее дозволялось только небольшому отряду водоносов) и как молодым мужчинам было велено хоронить трупы, лежавшие на жарком солнце.

Эти душераздирающие рассказы очень правдоподобны: в истории войн такие сцены могли происходить в любом захваченном городе. Однако бедствия арабского населения Лидды подвергаются сомнениям, поскольку не зафиксированы в авторитетных для историков документах, и осознание этого не дает Даннуну покоя. Вместо свидетельских показаний он вынужден довольствоваться воспоминаниями, буквально исторгнутыми из немоты: «Жертвы этой резни, как мне кажется, не рассказывали свои истории, поскольку случившееся глубоко запало в их души и оставалось с ними всю их полную несчастий жизнь, так что они не считали нужным доказывать кому‑то самоочевидную истинность того, что им пришлось пережить». Именно из‑за этой немоты Даннун вынужден рассказать эти истории за них — стать автором исторического романа.

Хури мастерски изображает, как происходят события, что и требуется от исторического романа. Но когда речь заходит о причинах и значении этих событий, в романе возникают вопросы, на которые он не дает ответа. Почему, к примеру, в 1948 году израильская армия захватила Лидду? Для исчерпывающего ответа потребовалось бы упомянуть, что в это время в осажденном арабами Иерусалиме медленно умирали от голода 100 тыс. евреев, а израильтяне развернули наступательные операции против Лидды и Рамлы как раз для того, чтобы открыть путь на Иерусалим. Но Хури об этом не пишет, как и о том, что евреи и арабы не прекращали убивать друг друга в течение 20 лет, предшествующих 1948 году. Падение Лидды представляется читателю, как оно представлялось и многим жителям этого города, необъяснимой катастрофой, громом среди ясного неба.

Однако Хури утверждает, будто случившееся в Лидде равносильно тому, что испытали евреи Европы в Холокост, вот в чем главная проблема. И самый яркий пример этому — использование слова «гетто» для обозначения арабского квартала завоеванного города. Как признается сам Хури, этот квартал был обнесен оградой всего один месяц, пока продолжались военные действия. И тем не менее автор уверен, что этот термин в равной мере приложим к Лидде и Варшаве, где 400 тыс. евреев были заперты в течение двух лет, после чего их уничтожили в лагерях смерти.

Адам Даннун окружает свое происхождение, свою национальность некой тайной, сообщая читателю, что на самом деле он еврей, родившийся в Варшавском гетто. Хури дает понять, что на самом деле это не ложь. Он пишет: «Я действительно — сын гетто, и утверждение, что я родом из Польши, из Варшавы, — не более чем подходящая метафора для описания моего детства в Лидде». Даннун с одобрением повторяет слова своей израильской подруги Далии, которая отождествляет Израиль с нацистской Германией: «Палестинцы — жертвы жертв, и еврейские жертвы не имеют права вести себя как палачи». Арабов, мобилизованных для захоронения трупов в Лидде, он называет «зондеркомандос» — именно так называли еврейских заключенных Освенцима, которых заставляли выносить тела из газовых камер.

Подобные высказывания встречаются сплошь и рядом, и для читателя, который о событиях в Лидде узнаёт только из романа «Меня зовут Адам», эта риторика может показаться вполне уместной. Однако уравнивать бедствия, которые претерпели палестинцы от евреев, и бедствия, которые претерпели евреи от нацистов, значит грубо искажать смысл, причины и масштабы того, что произошло в 1948 году. Разумеется, жертвы не обязаны оценивать свою трагедию по исторической шкале. Страдание каждого неповторимо и скорби заслуживает по‑своему. Но, сравнивая Лидду с Варшавой, а также с упомянутыми ранее в романе Саброй и Шатилой, именно скорбь по событиям в Лидде Хури выразить по‑своему не смог. Возможно, это свидетельствует о том, что 1948 год все еще не остался в истории, а остается в средоточии жестких споров, где переплетаются память, миф и политика.

Оригинальная публикация: Turning History Into Fiction

Еврейский вопрос у Лайонела Триллинга

Тайна Эли Визеля