История про садомазохизм и кофе

Материал любезно предоставлен Tablet

Возможно, читатель‑романтик посетует, что сегодняшние кафе ничуть не похожи на те венские кофейни межвоенных лет, где собирались персонажи романа Давида Фогеля «Брачные узы» . Но, перелистнув последнюю страницу его книги, можно лишь возблагодарить Б‑га за это.

В этом крайне провокационном романе, написанном на иврите и впервые увидевшем свет в 1929 году, компания молодых евреев каждый день под вечер заглядывает в кафе — совсем как американцы в бар. Но речь не о баре, а о кафе, и в этой неявной разнице — фундаментальная проблема бытия европейского еврейства. В барах посетителям предлагают выпивку, и люди идут туда, чтобы расслабиться; эмоциональный фон таких заведений — страсть или отчаяние. А в кафе подают кофе, следовательно, туда идут, чтобы быть начеку и даже стать еще бдительнее; эмоциональный фон здесь — тревожность, столь любимое всеми еврейское психологическое расстройство. Если бы не тревожность, рассказанная Фогелем история о женитьбе писателя‑еврея на венской баронессе была бы крайне неубедительной. На самом деле история эта пугающе реалистична и служит мощной аллегорией взаимоотношений между евреями и Европой. То, что автор романа — один из последних европейских литераторов, писавших на иврите, вовсе не кажется случайностью. Атмосфера произведения, пронизанная извращениями и подстегиваемая ночным кофеином, — это атмосфера бессонницы и предчувствия беды.

Давид Фогель был писателем‑экспериментатором; необычно хотя бы то, что он писал исключительно на иврите. В последние три тысячелетия люди каждый день пишут на иврите, но бóльшую часть этого времени никто на нем не говорил. Писать на этом языке было все равно что писать на латыни — иврит годился лишь для религиозных трактатов и высокой поэзии; в языке не было ни разговорных слов, ни даже грамматики для таких вещей, как интимные беседы. К началу 1900‑х иврит казался настолько неудобен для задач современной художественной литературы, что прозаику Ури‑Нисону Гнесину пришлось изобрести конкретную форму прошедшего времени. Первые современные авторы, писавшие на иврите, так налегали на язык Танаха и раввинистической литературы, что произведения их иногда проседали под этим литургическим весом. В отличие от них, Фогель намеревался пополнить иврит современной литературой высочайшего уровня.

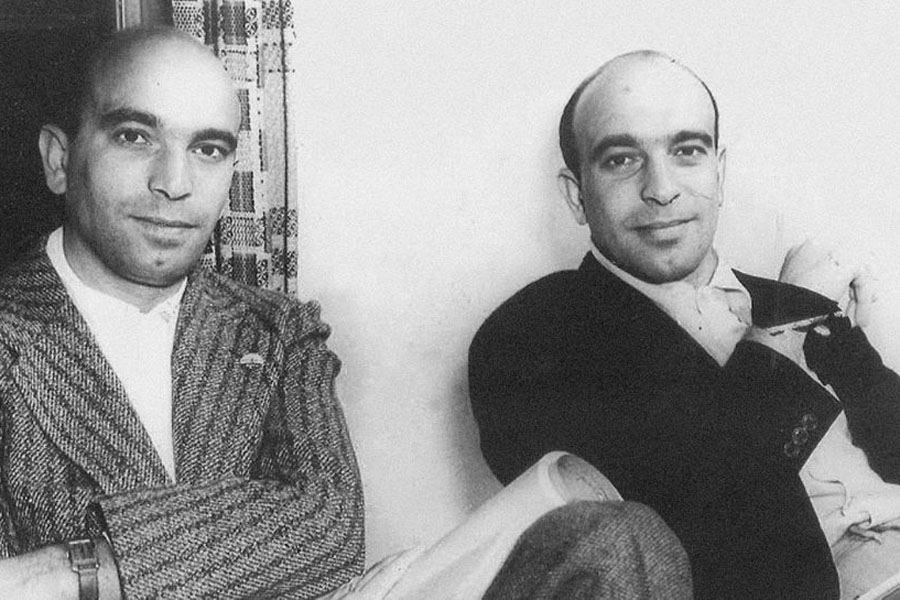

Фогель родился в 1891 году в российско‑польском штетле и, подобно другим еврейским писателям той эпохи, из религиозного окружения попал в космополитичный мегаполис — в его случае это были разные города, в том числе Вена, где его арестовали как гражданина враждебного государства во время Первой мировой, и Париж, где его арестовали как гражданина враждебного государства во время Второй мировой. А в промежутке он эмигрировал в Палестину, и хотя Фогель даже личный дневник вел на иврите и в конце концов стал признанным ивритоязычным поэтом, он не смог долго находиться вдали от Европы и уже через год вернулся. В 1944‑м он погиб в Освенциме. Но хватит об этом. Мы же хотели про кофе.

Главный герой «Брачных уз» Рудольф Гордвайль, начинающий писатель из провинции, пытается обустроиться в Вене. Его друзья — тоже евреи: честолюбивые профессионалы, они изо всех сил стараются влиться в европейское общество. Все, кроме Лотты Боденхайм, она единственная среди них коренная жительница Вены, и ее пессимизм объясняется тем, что она знает о тщетности подобных усилий. Однажды вечером внимание Гордвайля приковывает высокая светловолосая девушка, «истинная Брунгильда» , за другим столиком в кафе. Его знакомые не находят в ней ничего особенного, но Гордвайль, интуитивно разгадав ее, уверяет их, что в ней есть «что‑то от венских традиций», и, повинуясь непонятному чувству, идет с ней знакомиться. Поначалу завязать разговор не удается, он делает еще одну попытку, говорит от души, но звучат его слова немного зловеще: «Порой судьба сводит вас с кем‑то в первый раз, и вы сразу понимаете каким‑то внутренним чутьем, что малая толика грусти, необходимая для поддержания души, всегда вам передавалась от этого человека…» Девушка — она представилась баронессой Теа фон Такко — отвечает ему: «В том, что человеку, как вы говорите, нужно немного грусти для поддержания души, позвольте решительно усомниться… Я, по крайней мере, живу исключительно радостью, и на том стою». Они выходят из кафе вместе, невысокий Гордвайль буквально снизу вверх смотрит на высокую баронессу, испытывая «приятное воодушевление и вместе с тем пугающее беспокойство». На первом же свидании Теа предлагает Гордвайлю жениться на ней, она даже готова перейти в иудаизм, чтобы свадьба состоялась по всем законам и предписаниям. Потрясенный открывшейся перспективой — вот‑вот исполнится его мечта и его примут в венский мир как своего, — Гордвайль отвечает согласием. И так делает первый шаг на долгом пути к гибели.

Баронесса оказывается не просто гедонисткой. Она закоренелая садистка, сексуальный маньяк, она каждую неделю меняет любовников, кусает Гордвайля во время их редкой близости, рвет его рукописи и всячески третирует его, обращается с ним как с мальчиком на побегушках, а если он не сразу бросается выполнять ее требования, бьет его и даже грозится задушить во сне. (Как мы вскоре узнаем, она не одна такая: ее брат весело рассказывает Гордвайлю, что ему нравится душить домашних кошек.) Но и Гордвайль не просто поэт‑меланхолик. Он мазохист, в детстве совал пальцы в огонь и втыкал в руку иголки, сам не понимая зачем. В зрелом возрасте он упорно ищет объяснения жестоких поступков Теа, чтобы остаться с ней, потому что именно ее жестокость придает ему ценность в собственных глазах, и редкие знаки внимания с ее стороны для него — великая награда. (Пока читаешь роман, хочется, чтобы Гордвайль нашел наконец Фрейда в венском телефонном справочнике, но на это нужна сила воли, которой Гордвайль лишен.) Их брак изначально порочен, и читателю досадно следить за бесконечными умствованиями Гордвайля, успокаивающего себя, что все идет как надо. Узнав, что Теа забеременела — конечно же, не от него, — Гордвайль убеждает себя, что с рождением ребенка все переменится. И действительно все меняется: правда, к худшему.

Семейное насилие процветает там, где оно остается в тайне, обычно в рассказах на эту тему насильник запугивает членов семьи, чтобы не проболтались. Но эта история еще страшнее оттого, что никто ничего не пытается скрыть. Теа похваляется своей жестокостью перед всей Веной, даже заявляет друзьям Гордвайля: «Я верчу им как хочу! Даже бью его и, вы не поверите, довольно часто! Колочу его для собственного удовольствия…» Если бы это был современный американский роман, то его называли бы историей про психопата. Но Фогель недвусмысленно дает понять, что, как ни печально, отношения между Гордвайлем и баронессой не уникальны. Более того, мы видим их зеркальное отражение в каждом эпизоде, где действуют персонажи‑евреи. Когда Гордвайль и его приятельница заходят в незнакомое кафе, их усаживают возле таблички «Место сбора арийских любителей природы, отряд Нойбау», так, чтобы им были слышны антисемитские выступления собравшихся. Но им это, как ни странно, даже нравится. Лотта говорит Гордвайлю: «Сидишь [в таком месте]… и вдруг тебе начинает казаться, что весь огромный мир со всеми его тяготами и заботами тает и течет у тебя между пальцами… Грандиозное ощущение, я вам скажу. И в этот миг тебе нисколько не жаль всего огромного мира…» В трамвае пьяный детина, признав в них евреев, начинает им угрожать, осыпая бранью, — они не сразу решаются дать отпор, а «Гордвайлю почему‑то стало стыдно, как будто это он был единственной причиной перепалки». Один из примеров тематического параллелизма — когда Гордвайль становится невольным свидетелем самоубийства еврейской девушки‑подростка, другой — когда он утешает молодую незнакомку, с которой на улице случился приступ паники; позже, видя свою приятельницу в куда более плачевном душевном состоянии, Гордвайль безвольно молчит, при том что она прямо‑таки умоляет спасти ее. Мы постепенно понимаем: не Вена — фон для семейной истории Гордвайля. Семейная история Гордвайля — фон для событий в Вене, в Австрии, во всей Европе, где евреи готовы унижаться сверх всякой меры ради малых крох общественного признания, а неевреи этому рады.

Свободный стиль Фогеля, обилие несобственно‑прямой речи — новаторский для тех лет прием в литературе на иврите — размывает границы между мыслями Гордвайля и внешними по отношению к герою событиями, таким образом Фогелю удается передать малейшие нюансы эмоций, чего прежде сама система этого языка сделать не позволяла. Роберт Альтер отмечает естественность языка Фогеля. В частности, в романе почти нет аллюзий к еврейским текстам, но есть новые выражения, которые автор вводил по мере необходимости, как, например, фраза «[г]а‑ани шели» (дословно «мое “я”») — для обозначения личности, в отличие от сознания. Подобных понятий на иврите до этого не было — и не потому, что язык был недостаточно развит, а потому, что еврейская культура, подобно большинству древних культур, всегда ставила коллективное выше индивидуального. Исторически сложилось так, что в мире иврита никто не задумывался о чьих‑то личных страхах, поскольку предполагалось, что причина этих страхов имеет более или менее общественный характер: это результат развития скрепленных заветом отношений между людьми и Б‑гом. И самое страшное в «Брачных узах», заставляющее современного читателя насторожиться, — то, что три тысячелетия спустя это предположение о коллективной участи оказывается на удивление верным. Тревога Гордвайля, участь этого персонажа не исключение из правил; его «я», в масштабах вселенной, отнюдь не личное. И еще ужаснее, что то же самое можно сказать и о судьбе его создателя.

Роман «Брачные узы» далек от совершенства. Его не мешало бы сократить страниц на сто, повторяющиеся раз за разом ситуации раздражают. Но потом понимаешь, что так и задумано автором: лексическая избыточность романа помогает передать ощущение беспомощности, усугубляющееся по мере того, как положение Гордвайля становится все более невыносимым. Концовка книги — неожиданный поворот сюжета на последней странице — утешает лишь как плод болезненной фантазии, и становится жаль, что у погибшего Фогеля не было такого же выбора. Однако ради чего «Брачные узы» и сегодня стоит читать — чтобы почувствовать всю мощь того, что автор пытался выразить на иврите, не только с точки зрения лингвистики, но и с точки зрения психологии, в тревожной обстановке венского кафе, места, где не пишут романов, не встречаются с коллегами, не флиртуют; как говорит кто‑то из знакомых Гордвайля, «в кафе можно ничего не делать, и это нормально». Кафе — то, что нынешние ровесники Гордвайля назвали бы «безопасной территорией», где евреи могут свободно выражать свою обеспокоенность, не давая повода заподозрить их в слабости. И то, что Теа вторглась на эту территорию, лишь подчеркивает, как отчаянно они в этой территории нуждались.

Оригинальная публикация: A Tale of Sadomasochism and Coffee

Метод Верна–Этцеля

Евреи, которые «нанесли Германии удар ножом в спину»