В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка «Процесс. Франц Кафка и искусство ХХ века», представляющая писателя в роли пророка, предсказавшего ужасы новейшей истории. Кафкианский мир абсурда, одиночества, страхов и сомнений визуально воплощен произведениями из собраний Государственного Эрмитажа, Русского музея, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Третьяковки, МУАРа и частных собраний.

Выставка работает до 14 января 2024 года.

На полуслове…

«Дорогой Макс, моя последняя просьба: все, что я оставил после себя, сожги непрочитанным. И сделать это я прошу тебя как можно скорее».

Макс Брод не исполнил волю друга.

С Францем Кафкой они познакомились в конце 1902 года, еще в студенческие годы, в Пражском университете Карла‑Фердинанда. С тех пор близко дружили. В 1917 году Брод заставил Кафку посетить врача, который констатировал туберкулез.

Оба евреи, разделявшие интерес к литературе и искусству, на удивление разные, и оба ставшие писателями.

Можно рассуждать об этической стороне поступка душеприказчика Кафки, нарушившего завещание, но иначе мы бы не прочитали ни «Процесс», ни «Замок», ни «Америку».

«Брод совершил этот шаг после серьезной душевной борьбы, и мы имеем все основания быть ему благодарными за этот поступок», — встает на его защиту Герман Гессе.

Доставшиеся Броду материалы представляли собой кипы бумаг, не оконченных и разрозненных. «Процесс» был разбит на главы, последняя глава «Замка» прерывалась на полуслове. Последовательность повествования перед публикацией в 1925 и 1926 годах Макс Брод составил, исходя из опыта общения с Кафкой и логики развития действия.

Так же и Мария Гадас, куратор нынешней выставки, предложила зрителю выстраивать последовательность частей романов по собственному усмотрению, равно как и маршрут движения по залам.

«Хорошо бы еще немного поспать и забыть всю эту чепуху»

Одна из самых знаменитых и, возможно, самая цитируемая новелла Кафки «Превращение» написана осенью 1912 года и опубликована в октябре 1915 года в Лейпциге. Семье небогатых пражских обывателей Замза приходится принять новые жизненные обстоятельства: их сын Грегор, невзрачный коммивояжер, торговец сукном, однажды утром после беспокойного сна проснулся гигантским жуком. Страдания родственников постепенно перерастают в тупую злобу.

Смежные залы выставки (их можно выбрать как начало осмотра) воспроизводят интерьер квартиры, где жил Замза: полосатые обои, зеркало, окно за ажурными занавесками — символ связи Грегора с внешним миром. Считается, что в «Превращении» Кафка описал собственное жилище в Праге на улице Микулашской, 36.

Владимир Набоков, ранее многих соотечественников читавший Кафку по‑немецки, анализируя рассказ, отметил, что автор изобразил человека в образе насекомого и насекомых в обличье людей рядом с ним. И, влюбленный в энтомологию, конечно, не упустил возможности подчеркнуть, что насекомое, в которое так внезапно превратился бедняга Грегор, — представитель членистоногих Arthropoda.

Сам же Кафка просил первого издателя «Превращения» не иллюстрировать его текст никаким изображением насекомого. Даже на дальнем плане.

Насекомых нет и на выставке.

Рифма хрупкости человеческого благополучия, фантасмагории и тотальной безнадежности нашлась в произведениях экспрессионистов, аллегориях Макса Бекмана 1920‑х годов, его листах из серий «Ад» и «Берлинские путешествия» (ГМИИ), неистовой и избыточно спутанной живописи Хаима Сутина («Женщина в большой шляпе», 1919 год, Собрание V‑A‑C) и Жака Шапиро («Девочка», 1920‑е, собрание Натальи Курниковой).

«Когда мне стало совсем уж невмоготу — это случилось в ноябрьские сумерки — и я, как по беговой дорожке, бегал по ковровой дорожке у себя в комнате туда и обратно, туда и обратно и, увидя в окно освещенную улицу, пугался, поворачивал назад и обретал в глубине зеркала на другом конце комнаты новую цель, и кричал только для того, чтобы услышать крик, хоть и знал, что на него ничто не откликнется и ничто его не ослабит», — писал Кафка в рассказе «Тоска» 1913 года. И, возможно, он знал о работе норвежского протоэкспрессиониста Эдварда Мунка «Крик».

Парафразом знаменитого полотна, иллюстрирующим чувство отчаяния и потерю душевного равновесия, становится натюрморт «Одуванчик» (1960‑е, собрание Стеллы и Вадима Аминовых) Сергея Романовича, члена группы «Маковец», автора плафона в театре Советской армии. Бледная головка цветка застыла на тревожном фоне красочного заката, в волнообразных контурах узнаваемого мунковского пейзажа. Метафорой внутреннего перерождения героя служит цикл Игоря Макаревича «Метаморфозы» 1977–1978 годов из собрания Иветы и Тамаза Манашеровых, помещенный в зал под болезненно желтыми лампами и теми же мещанскими, но уже полуободранными обоями.

«Мы не уполномочены давать объяснения»

Из романа «Процесс» мы узнаем, что куда бы герой Кафки Йозеф К. ни приходил, все — соседи по пансиону, коллеги по работе, случайные встречные — в курсе его дела. Комната под названием «Прозрачность», ведущая зрителя от «Превращения» к «Одиночеству», заставляет остановиться и не без удивления узнать самого себя, моментально снятого на камеру наблюдения и пропущенного через систему распознавания лиц. Так кураторы выставки предоставляют возможность не через живописные цитаты, но физически пережить неприятное чувство отсутствия приватности и вызвать желание спрятаться, обратившись в анонима.

Мрачное художественное обобщение одиночества, а герой Кафки всегда «с глазу на глаз с самим собой», олицетворяет зал с аллегорией сквозняка.

Заключенные в огромный стеклянный куб белые материи медленно колышутся на ветру.

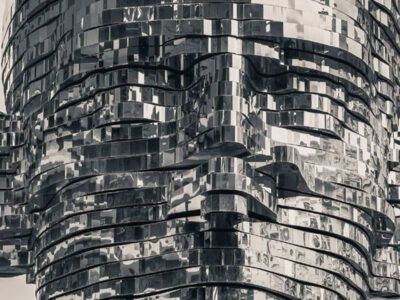

Центр обрамляют работы художников‑метафизиков, «Большая башня» Джорджо де Кирико 1921 года из постоянной экспозиции ГМИИ им. А. С. Пушкина, «Метафизический натюрморт» Джорджо Моранди (1918 год, Государственный Эрмитаж), рвущее сердце полотно экспрессиониста Отто Нагеля «Юбиляр» (1924 год, Музей современной истории России) и наконец безликие головы крестьян позднего Казимира Малевича, любезно предоставленные Русским музеем.

«Объект», во сне зависший над равнодушным ночным мегаполисом из серии «Обитаемые пейзажи» Гарифа Басырова, карандашная работа 1990 года (собрание И. О. Литвин), очень подходит к передаче монотонного ощущения одиночества и обволакивающей пустоты. Придуманный графиком, много лет проработавшим в журнале «Химия и жизнь», круглоголовый и плотный персонаж словно завис между реальностью и ирреальностью.

«Объем работы вовсе не определяет степень важности дела»

Красный цилиндр вне зависимости от выбранного маршрута — кульминация экспозиции. Роман «Замок», написанный в 1922 году, одно из мрачных предсказаний Кафки, описавшего тоталитарную систему, крепко стоящую на страхе и абсурде, способности человека принимать одновременно собственное унижение и превосходство над другими людьми.

Землемер К. тщетно добивается права жить в Деревне, которой управляют невидимые властители таинственного Замка. Лишь умирая, герой получает ненужное ему разрешение и осознает всю тщету бессмысленно истраченной жизни.

Воплощением этого абсурда стал Советский Союз, где переводы Кафки вышли в свет через 40 лет после его смерти, в 1965 году. «Въездную визу» писатель получил в журнале «Иностранная литература». Но, как писали братья Стругацкие, «социалистический реализм с ужасом бросился в атаку против Кафки… Отчаяние и ненависть Кафки направлены, по существу, против тех же самых объектов, против которых должен бороться и соцреализм, только грех Кафки перед соцреализмом в том, что Кафка не оставляет никакой надежды на победу…»

Зал «Замок» построен куратором на антитезе — «утопия и антиутопия». На внешних стенах цилиндра находят место проектные листы Дворца Советов (1935 год, проект Б. Иофана, К. В. Щуко, В. Гельфрейха из Музея имени Щусева), так и не осуществленного одиозного гиганта, впоследствии, как известно, обернувшегося бассейном «Москва».

В сердце цилиндра — образцы «бумажной архитектуры» авторства Александра Бродского, Ильи Уткина, Юрия Аввакумова, Тотана Кузембаева, продолжавших традиции авангардных проектов, оторванных от практических задач социалистического строительства.

Пространство «В окрестностях Замка» иллюстрируют пластически зримые примеры безумной коллективности и механической одинаковости. Это Константин Чеботарев («Красная армия», 1917 год, Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан), Самуил Адливанкин («Голосуют за исключение кулака из колхоза», 1931 год, Третьяковка), Елена Бебутова («Браковщицы. Розлив нарзана» — последний раз полотно 1932 года покидало Ульяновский областной художественный музей для участия в проекте «Москва–Берлин» в 1995 году). Кафкианские откровения бессмысленности существования подтверждают как вещи, созданные представителями самых разных периодов европейского искусства, от Эгона Шиле, Курта Швиттерса до Георга Базелица, так и его собственный опыт ежедневной службы в конторе страховой компании.

«Контора», один из двух вариантов начала осмотра выставки, замкнутое пространство, сверху донизу покрытое папками для бумаг с надписью «Дело N». Метафорой унылой бюрократической бессмыслицы здесь становятся работы московских концептуалистов, Ильи Кабакова, Дмитрия Александровича Пригова, Виктора Пивоварова, Ильи Рубинштейна.

В задачу настоящего проекта входило показать, как сбылись предсказания Франца Кафки, и примеров тому, как мы видим, преисбыточно.

Но в своем отчаянии и предчувствии катастрофы он, конечно, не был первопроходцем.

Тем любопытнее, что в числе любимых писателей Кафки были, например, Генрих фон Клейст и Чарльз Диккенс, авторы, так или иначе приводящие героев к счастливому концу.

У Кафки, как у человека, что на картине Бориса Голополосова 1937 года бьется головой о стену, счастливого конца не было и быть не могло.

Кафка нашего времени

«Сутин — это Кафка в живописи»