Издательство «Книжники» к 90‑летнему юбилею выдающегося писателя Фридриха Горенштейна выпустило в свет его повесть «Дрезденские страсти». Это необычное повествование не является в полной мере ни художественной прозой, ни публицистикой, но существует на стыке жанров и рассказывает об участии делегатов из России в Первом международном «антисемитическом» конгрессе, прошедшем в Дрездене в 1882 году. Предлагаем вниманию читателей «Лехаима» предисловие к этому изданию.

У театрального режиссера Леонида Хейфеца запечатлелся в памяти образ Фридриха Горенштейна в московском метро — с авоськой, в которой лежат пакет молока, корм для Кристи, любимой кошки писателя, и книга Энгельса «Анти‑Дюринг». Эта яркая деталь позволяет датировать воспоминание — 1977‑й, год написания документальной повести «Дрезденские страсти» (с которой российский читатель получит возможность ознакомиться только в 2015 году).

К тому времени киевлянин Горенштейн прожил в Москве уже 16 плодотворных лет. Здесь он создал романы «Место» и «Псалом», пьесы «Бердичев» и «Споры о Достоевском» и многое другое, но опубликован был из серьезной прозы только один рассказ («Дом с башенкой» в журнале «Юность» в 1964 году) и половина другого («Старушки» в «Московском комсомольце»), а также несколько юморесок в «Литературной газете». С рассказа «Дом с башенкой» Горенштейн и начинал впоследствии отсчет своей жизни в литературе, хотя он писал прозу и раньше, еще в Киеве, работая прорабом стройуправления, и даже посылал одну повесть Эренбургу. А «Дрезденские страсти» оказались текстом, завершившим советский период его жизни. Писатель эмигрировал в сентябре 1980 года и более 20 лет прожил в Берлине, где умер в марте 2002 года.

До эмиграции Фридрих Горенштейн был известен на Родине главным образом в мире кинематографа — как сценарист, в частности, «Соляриса» Андрея Тарковского и «Рабы любви» Никиты Михалкова. Именно работа в кино и обеспечивала ему определенную независимость, поскольку на писательские гонорары рассчитывать не приходилось: когда повесть «Зима 53‑го года» (1965) была отвергнута «Новым миром», Горенштейн решил писать «в стол» и ни в какие советские журналы или издательства ничего из написанного до своего отъезда из страны больше не предлагал. После «Дома с башенкой» он надолго исчез из поля зрения литературной среды и «вынырнул» лишь в 1979 году, как один из авторов запрещенного в СССР альманаха «Метрополь», в котором была напечатана его повесть «Ступени».

Поэтому как писателя Горенштейна по‑настоящему знали только немногие «доверенные лица». Но те, кто был знаком с его сочинениями (Горенштейн строго контролировал, кому давались для прочтения его неизданные тексты, хранившиеся в доме Лазаря Лазарева), например Василий Аксенов, Юрий Трифонов, Владимир Войнович и Фазиль Искандер, высоко ценили написанное им. А коллеги‑кинематографисты Андрей Тарковский и Андрей Кончаловский и вовсе, не колеблясь, употребляли в отношении его слово «гений»… Большим и гениальным писателем называл Горенштейна и Бенедикт Сарнов. Мнений этих людей Горенштейну было до поры до времени достаточно для сверки со своими собственными критериями. Он, судя по многим признакам, понимал, что написанное им будет долго ждать публикации, еще дольше — признания, но еще дольше будет сохранять актуальность.

Особняком стоит вопрос, почему Горенштейн оказался вне фокуса внимания читателей в начале 1990‑х, когда — наконец‑то — в России был опубликован его трехтомник. Один из возможных ответов — скорее всего, не главный, — тем не менее очевиден. Горенштейн вспоминал:

В 1964 году при первой моей публикации рассказа «Дом с башенкой» в журнале «Юность» мне дали заполнить анкету автора. Там был, естественно, пункт «фамилия, имя, отчество» и другой пункт — «псевдоним». Я знал, где нахожусь. Энтузиазм Маяковского «в мире жить без России, без Латвии единым человечьим общежитьем» давно разбился о быт. Я посидел минут пять и сделал в пункте «псевдоним» прочерк. «Что же вы?» — сказала мне сотрудница с улыбкой, «полушутя». Мне кажется, в тот момент, то есть в те пять минут раздумий, я окончательно выбрал свой путь и даже тему моих будущих книг.

Горенштейн написал «тему», в единственном числе. Что же это за тема? Рискну предположить, что ее можно сформулировать примерно так: «Мир (частный случай — Россия) и евреи как Б‑жье испытание человечества». Если принять это за гипотезу, то к ней все же следует относиться только как к указанию на «магический кристалл» Горенштейна, на его творческий метод. Не надо забывать, что и в литературе, как и в театре, действует магическое «если бы» в качестве главного творческого допущения. Вот и у Горенштейна это — допущение. Не более — но и не менее. Не менее, так как его интерес к своей «теме» не ослабевал до конца жизни.

В начатой в 1993 году, но в итоге незаконченной статье Фридриха Горенштейна «Антисемитизм как богоборчество», возможно писавшейся в качестве предисловия к первому изданию «Дрезденских страстей», мы читаем:

Известно, что первичными мифологическими представлениями являются те, которые связаны с демоническими силами природы и магическими средствами воздействия на них. Амулеты образуют одно из древнейших достояний человека. Есть, однако, и мифологические амулеты. Одним из подобных амулетов является антисемитизм.

Амулетом против чего? Против невидимого, но всевидящего Б‑га. Антисемитизм своего полнокровного развития достиг в эпоху христианского господства, но начальные корни его в дохристианской эпохе, в неприязни языческих народов к Единобожию. Однако, говоря о Единобожии, невозможно не говорить о евреях. Тот, кто верит Библии, не может ни насмешничать, ни злобствовать по поводу еврейской избранности. Написано: «И я произведу от тебя (Авраама) великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословляются в тебе все племена земные». Вот такие роковые слова произнес Г‑сподь, легко ли с ними жить, будучи не Авраамом, не Моисеем, не Иисусом Навином, не пророком Иеремией или Исайей, а просто обычным человеком? Такие Г‑сподни слова требуют идеала. Моисей же создал не идеал, а закон. Ибо народ, живущий по идеалистическим канонам, — это нечто противоречащее жизни как таковой. Пример тому — любимые Богом патриархи, которым ничто человеческое не чуждо. Это противоречие между Б‑жьей избранностью и человеческой жизнью, эта «квадратура круга» и создала идею мессианства в ее глубинах, а не в ее видимых поверхностных проявлениях спасения от чего‑то мирского и для чего‑то мирского. То, что мессия (не греческий Христос) воспринимается прежде всего как спаситель от грехов людских, есть не что иное, как дань человеческим слабостям. Надо сказать, что мессия из Назарета не создал всемирной религии. Он создал идеал внутри своей религии, внутри своего народа, идеал, соответствующий Б‑жьей избранности еврейского народа. Но при этом не отрицал и закон Моисея. Идеалом своим… искупительной жертвой своей мессия из Назарета, может быть, хотел освободить народ свой от тяжкого гнета, тяжкого бремени Б‑жьей избранности? Я говорю «может быть», ибо трудно однозначно утверждать то, что не случилось. Дело тут не только в дурных качествах человека, в том числе естественно и человека‑еврея, являющихся препятствием для осуществления христового замысла, дело в богоборческих мотивах позднего мессианства. И поэтому особенно живы были надежды на пришествие мессии и появление иудейского царства.

Антисемит многое заимствовал у своего врага‑иудея. И прежде всего идею своей гонимости и идею надежды на приход спасителя‑мессии…

Такого мессию, по версии Горенштейна, увидели немцы в антисемите Адольфе Гитлере, а до него в антисемите Мартине Лютере. У русских же свой мессия не возник, хотя на эту «миссию» мог, по мнению Горенштейна, претендовать Федор Достоевский…

Интересно еще одно небесспорное утверждение Горенштейна в черновике статьи:

Первоначальный европейский антисемитизм был слит с антихристианством. Для римлянина Сенеки не было разницы между евреем и христианином. Так оно вначале и существовало в реальности. Не каждый еврей был христианином, но каждый христианин был евреем…

Статья осталась неоконченной, как мне кажется, по очень серьезной причине: есть иррациональные и в итоге, возможно, просто необъяснимые явления. Одним из таких, наверное, и является антисемитизм.

В книге «Русские сказки» Максима Горького есть одна констатация: в некотором царстве, в некотором государстве жили‑были евреи — обыкновенные евреи для погромов, для оклеветания и прочих государственных надобностей.

У Сартра (в эссе «Размышления о еврейском вопросе», 1946) есть свое описание основы подобной иррациональности антисемитизма: «Еврей — это сконструированный обществом образ, социальная и культурная фикция с приписанными объекту выдуманными свойствами, далекими от реальности, но имеющими для названных евреями абсолютно реальные и подчас ужасные последствия».

Но Горенштейн не хотел примиряться с необъяснимостью антисемитизма, он верил в возможности художественного исследования, и на протяжении его трудного, не защищенного псевдонимом писательского пути избранная им тема прорастала в его творчестве постепенно, но неуклонно. Она была поначалу, например в «Зиме 53‑го года», почти не заметна. Уже в этой замечательной ранней повести есть только отголоски неприязни к «неруси» и упоминание о «космополитах», слове, значение которого невнятно для главного героя по имени Ким:

— Я в управление пойду, — крикнул Ким, — я писать буду… Я в газету… В «Правду»… Нельзя ребят в такие выработки… Там обрушено все. Угробит ребят…

— Ты эти ерусалимские штучки брось, — подошел, размахивая руками, начальник, — эти армянские выкрутасы… Не нравится, иди шнурками торговать… Паникер…

— Я не армянин, — чувствуя тошноту и отвращение к себе и к каждому своему слову, но все‑таки продолжая говорить, произнес Ким, — и не еврей… Я паспорт могу показать…

Ким и начальник стояли друг против друга, громко дыша.

— Ладно, — сказал начальник, — покричали, и ладно… Это бывает… Меня ранило когда на фронте, в госпиталь привезли… Мертвец… Списали уже вчистую… А доктор Соломон Моисеевич вытащил… Осколок прямо под сердцем давил… Думал, задавит… Среди них тоже люди попадаются, ты не думай… Но с другой стороны, ерусалимские казаки… Вы ж газеты читаете, — обратился почему‑то начальник к Киму на «вы». — В Ленинграде Ханович И. Г., например, продал всю академию…

Это «среди них тоже люди попадаются» — симптом первой стадии заболевания антисемитизмом. Вторая стадия, все еще относительно безобидная, выражается формулой «Да у меня половина друзей — евреи». Далее следует: «Есть евреи, и есть жиды», после чего остается полшага до «Бей жидов!».

Произведения Фридриха Горенштейна в советское время оставались неизвестными и неизданными, но зато он был свободен от необходимости думать о «проходимости» написанного, и тема начала звучать в его сочинениях («Искупление», «Псалом», «Место», «Бердичев», «Споры о Достоевском» и др.) в полный голос. Литературовед Наталья Иванова отметила в своем предисловии к роману «Псалом» в 2000 году:

…он пишет совсем иначе, чем «шестидесятники». Кажется иногда, что его свобода — это свобода дыхания в разреженном пространстве, там, где не всякому хватит воздуха. Или смелости: прямо называть и обсуждать вещи, о которых говорить трудно — или вообще не принято. Табу. Табу — о евреях. Дважды табу — еврей о России. Трижды — еврей, о России, о православии. Горенштейн позволил себе нарушить все три табу, за что был неоднократно обвиняем и в русофобии, и в кощунстве, и чуть ли не в антисемитизме.

К этим трем табу, наверное, можно прибавить еще и четвертое — об антисемитах. О них в СССР также было не принято открыто говорить, а уж тем более — писать. Лишь Евгений Евтушенко и Владимир Высоцкий в начале 1960‑х отважились на прорыв этой информационной блокады, этого табу на упоминание антисемитов. Честь и слава обоим поэтам. Первый посочувствовал жертвам Бабьего Яра и задался вопросом, почему в советском народе так живуч антисемитизм, второй высмеял антисемитов, отметив попутно, что «на их стороне, хоть и нету закона, поддержка и энтузиазм миллионов». По интонации Высоцкого было ясно, что имеется в виду поддержка (хотя и негласная, но для всех очевидная) со стороны государства.

Фридрих Горенштейн пошел гораздо дальше Евтушенко и Высоцкого — он, по его собственному выражению, «вывел» в своих книгах целую галерею антисемитов. В написанном в Берлине рассказе «Шампанское с желчью» (его последнее издание см. в сборнике «Страсти Израиля». М.: Книжники, 2021) Горенштейн воссоздал погромную атмосферу среди отдыхающих в крымском доме отдыха в начале арабо‑израильской Войны Судного дня (1973), когда казалось, что арабы побеждают. Приехавший отдохнуть московский театральный режиссер Ю., как называет своего героя Горенштейн, становится свидетелем сцен, до того немыслимых в его московской жизни ассимилированного еврея:

— Судить этих жидов надо, судить! — кричал краснолицый.

— Сыколько уже убили? — спрашивал Чары Таганович у жирного карагандинца.

Чувствовалось, что жирный карагандинец становится общим лидером.

— По «Маяку» я слышал: три тысячи раненых и убитых, — ответил карагандинец <…>

<…> Это уже была не международная политика, не братская помощь, как во Вьетнаме. Это была их война, третья отечественная война. Ю. вспомнилось, как в 1967 году на улице Горького были специально установлены громкоговорители и по этим громкоговорителям торжественно объявлялось, беспрерывно повторялось о разрыве дипломатических отношений с Израилем, повторялись угрозы в адрес Израиля. Такого не было при разрыве отношений с Чили, с Пиночетом. Просто, как обычно, напечатали в газете, сообщили в радио‑ и телеизвестиях. Теперь же гремело на всем протяжении улицы Горького, от Белорусского вокзала до Охотного ряда. Потому что разрыв с Пиночетом, с Чили — внешняя политика, а разрыв с Израилем — политика внутренняя. Чили для них враг внешний, а Израиль для них враг внутренний.

В пьесе Горенштейна «Споры о Достоевском» (1973), действие которой происходит в одном московском научном издательстве, появляется недоучившийся студент Василий Чернокотов. Появляется и взрывает и без того далекую от академического спокойствия атмосферу обсуждения спорной книги — она называется «Атеизм Достоевского»:

чернокотов. Я сирота… Воспитывала меня, в основном, общественность и комсомол… Может, и допустили какие‑нибудь ошибки… Согласен, признаю… Еще один вопрос и удаляюсь… Кто был Иисус Христос по крови?

шмулер‑дийсный. Прекратите хулиганить, вас выведут…

труш (торопливо подойдя). Извините, он выпил. Пойдем, Вася…

чернокотов. Нет, подожди (кричит). В Иисусе Христе не было ни капли семитской крови… Я утверждаю это категорически и научно обоснованно… Согласно древним рукописям… Это вам не Карл Маркс…

жуовьян. Я совершенно согласен с Чернокотовым… В Иване Христе семитской крови нет… Он родился в Рязани, где окончил церковноприходское училище.

ирина моисеевна (Жуовьяну). Не надо связываться с хулиганом.

<…>

чернокотов. Береги свое лицо от удара в морду (толкает Жуовьяна так, что тот едва удерживается на ногах, чуть не сбив вбежавшего Соскиса).

соскис (испуганно). Что такое? (К Жуовьяну.) Немедленно прекратите безобразничать, к вам будут приняты меры… (К Чернокотову.) Успокойся, Василий… Домой тебе надо… Элем, дай я с ним поговорю… Вот так у нас… Умеют наши интеллигентики затравить талантливого деревенского парня… Василий, послушайте, вы ведь неглупый человек, зачем вы губите свое будущее?

<…>

хомятов. Пора кончать либерализм по отношению к таким…

чернокотов (вырываясь из рук Труша и Петрузова). Кончать со мной хочешь? Ты, мужичок, на семитских бульонах растолстевший… Ух, ненавижу… Мучители России… Прав Достоевский, прав… Потому и псов своих на него травите… От жидовства смердит на Руси…

<…>

вартаньянц (с испуганным лицом). Вера Степановна, где Иван?

вера степановна (c испуганным лицом). Я уже послала за ним…

чернокотов (в злом веселье, вращая стулом). Подходите, твари дрожащие… Я вот он… Я перешагнул… Преступил… Я власть имею… В рожи ваши семитские я кричу, русский я… Какое счастье быть русским во всеуслышание…

петрузов. В психиатричке дважды он уже лежал… Болен он, приступ у него…

валя (от буфетной стойки). Уймись, Василий… Прощения проси… Ведь пропадешь…

чернокотов. Я сижу на вишенке, не могу накушаться, дядя Ленин говорит, маму надо слушаться… (хохочет).

Во времена написания пьесы многим обитателям интеллигентских московских и ленинградских кухонь казалось, что таких оголтелых антисемитов, как Чернокотов, уже давно нет. А Горенштейн утверждал в своих спорах с немногими читателями пьесы, что чернокотовы не только есть, но и будут, то есть еще выйдут из подполья и станут играть заметную роль в обществе. Ему не верили. Евгений Евтушенко прекраснодушно писал в финале своего «прорывного» стихотворения:

…«Интернационал» пусть прогремит,

Когда навеки похоронен будет

Последний на земле антисемит…

Подобных иллюзорных фантазий у Горенштейна не было. Тема, избранная однажды, не оставляла его до конца творческого пути. В 1998 году он написал свой последний рассказ «Арест антисемита» — иронический отказ от надежды на избавление от антисемитов. Рассказ основан на уникальном факте ареста человека за антисемитские высказывания во время войны; судя по всему, это был реальный случай, свидетелем которого оказался находившийся в эвакуации десятилетний мальчик Фридрих Горенштейн. Рассказ завершается так:

Надо сказать, что фантазер я уже и тогда был изощренный. Не только наяву, но и во сне. Может быть, под влиянием приключенческих книг и невостребованных потребностей. И вот снится: слушаю сводку Совинформбюро: «В течение минувших суток противник продолжал развивать наступление в районе Сталинграда. Все атаки противника отбиты с большими для него потерями. В боях в воздухе сбито более 40 самолетов, уничтожено более 50 танков. В районе города Красноводска уничтожен парашютный десант. В районе города Намангана Узбекской ССР арестован опасный антисемит, подрывающий великую дружбу народов СССР, гарантированную великой Сталинской Конституцией. На других участках фронта существенных изменений не произошло».

У Горенштейна есть и другой рассказ — «Фотография» (1987), в котором столичный корреспондент приезжает в провинциальный горный институт с заданием сделать фото лучших студентов для обложки журнала. Дело происходит в середине 1950‑х годов; в процессе съемки, формируя кадр, фотограф убирает из него, выбраковывает без объяснений юношу с еврейской внешностью. Тот глубоко уязвлен этим тихим, хотя и очевидным антисемитизмом, но не решается на сопротивление и молча проглатывает обиду. В рассказе есть важный для всего творчества Горенштейна символический смысл: писателю принципиально невозможно никого и ничего «убирать из кадра» из каких бы то ни было идеологических соображений. Объектив его «камеры» отвечает своему названию: он — объективен.

В этом одна из важнейших особенностей огромного писательского дара Горенштейна. И объективность его взгляда, как правило, безжалостна… Пример: размышляя о Холокосте в романе «Псалом», он от имени Б‑га объявляет беззащитность евреев их виной перед Ним. Именно из‑за такого бесцензурного (бессознательного, что характерно для гениев) восприятия действительности среди героев произведений Горенштейна оказалось довольно много как евреев, так и антисемитов. Но еще Горенштейн видел (и показывал в своих книгах) в еврейском — общечеловеческое.

Что это было за столетие — с 80‑х по 80‑е, — нет смысла говорить. Кровавая бойня Первой мировой войны, апокалипсис русской революции и Гражданской войны, зверства сталинского террора, горячечный бред гитлеризма. Человеку двадцатого столетия редко выпадала возможность вздохнуть, перевести дух. А в силу исторических обстоятельств, когда человеку трудно, человеку‑еврею трудно вдвойне…

Это из киноромана о Марке Шагале. А в повести «Попутчики» (1983) есть эпизод, где главный герой украинец Чубинец видит загнанных за колючую проволоку и обреченных на уничтожение евреев, в частности понравившуюся ему девушку, и дает ей хлеб. На вопрос одного из сельских полицаев: «Зачем ты евреев жалеешь? Мы на них трудились, пока они в городах жили» — он отвечает: «Я не евреев жалею — я людей жалею».

О писателе Фридрихе Горенштейне можно сказать: «Его трудно понять, потому что его трудно вместить». Невозможно назвать какое‑то одно произведение самым главным в его творчестве: таковых, к тому же очень различных, написанных как будто разными авторами, заведомо будет несколько. И было бы грубой ошибкой относить Горенштейна, как это делают некоторые, к еврейским писателям из‑за немалого числа изображенных им евреев и антисемитов. Его евреи и антисемиты растворены в его произведениях так же, как растворены они в жизни. Это хорошо видно, например, в структуре гигантского пророческого романа «Место» (1972–1976).

Но кроме того, Горенштейн создал историческую драму «Детоубийца» (1985) о Петре Первом и царевиче Алексее и тысячестраничный роман‑пьесу «На крестцах» (1997) — драматическую хронику о временах Ивана Грозного. В этой хронике евреев нет вовсе — математики сказали бы «по определению». А есть исследование русской ментальности, истоков имперского сознания и роли в нем православной церкви. Так что избранная Горенштейном в 1964 году тема хотя и оставалась с ним всегда, была в его творчестве не единственной…

Что же касается обвинений в антисемитизме, адресовавшихся иногда Горенштейну, это была реакция на то, как безжалостно изображал он не только антисемитов, но и своих соплеменников. Разговор с писателем об изображении евреев в литературе состоялся у меня в 1999 году. Он сказал тогда:

— Я, как вы знаете, в своих произведениях — в «Бердичеве» и в других — вывел такое большое количество непорядочных (пауза, Горенштейн подыскивает слово), глупых (снова пауза), паскудных евреев… Одновременно я достаточно антисемитов вывел. И не карикатурно, а натурально… Все дело в позиции автора и в художественном посыле, который автор в это вкладывает. А те, кто говорят (а когда могут, то и действуют соответственно), что евреев нельзя показывать плохими, исповедуют своеобразную форму расизма в попытке изобразить евреев больной нацией, которую надо обходить, — нельзя говорить о них… Безусловно, надо обо всем этом говорить, и надо изображать разных евреев, но, главное, — с каких позиций и как это изображается… Хотя у евреев есть, конечно, своя специфика. Это комплекс гетто и гетто‑психология…

Далее я спросил Горенштейна:

— И все‑таки страх перед внешней средой не возник на пустом месте. В чем корни современного антисемитизма? Не в том ли они, что евреи — очень ярко живущий народ, так же ярко явивший миру два известных ему типа, почти что два художественных образа: образ человека творчества (искусства, науки) и образ человека бизнеса. С одной стороны, это Шагал, с другой… нет, не Березовский–Гусинский–Абрамович и не Ротшильд, но, скажем, Джорж Сорос, обыгрывающий с выгодой для себя в финансовые шахматы огромные валютные системы?

Он ответил:

— Нет. Не в этом дело. Итальянцы тоже ярко живут. Корни антисемитизма — гораздо более глубокие. Они уходят в века и связаны с единобожием, а потом и с христианством… Но дело не в этом. Все это перешло уже в явление социальное, а точнее сказать, в суеверие. Но главная проблема евреев не в этом, не в антисемитизме… А в том, что они хотят нравиться, хотят, чтобы они были хорошими, чтоб их любили. Хотят, чтобы они были лучше других, и тогда их полюбят… Это все исходит из гетто, из гетто‑психологии… Я, например, не хочу, чтобы меня любили. То есть — пусть, пожалуйста, но я не добиваюсь этого, мне это не нужно. А многие евреи этого хотят. Что из этого получается? Ясно. Все они — гоголевские Янкели, подтележные (Гоголь в повести «Тарас Бульба» изобразил такого Янкеля из‑под телеги). Это внутренняя еврейская проблема, которая может быть опаснее, чем антисемитизм сам по себе… Треть израильских миролюбцев таковы. Это «интернационалисты». А еврейский интернационализм, ясно какой — это любить всех больше, чем самих себя. Все это разные проявления этой внутренней проблемы евреев. И до тех пор, покуда не будет преодолен гетто‑комплекс, ничего хорошего не будет. Тут дело не в антисемитах. Антисемиты есть и будут. Главное, чтобы они не могли осуществлять свою деятельность безнаказанно. Я считаю и писал об этом, в частности, в романе «Псалом», что главная вина евреев в ХХ веке была в беззащитности, в доверии к человечеству, в одностороннем гуманизме, в пренебрежении к мудрости Моисея «око за око», которую, начиная от Гитлера и до современных немецких телекомментаторов, все осмеивают. А это единственный справедливый закон: никого не надо ненавидеть, никого не надо любить, надо относиться только так, как он относится к тебе. По‑другому — нет. До тех пор, покуда евреи не преодолеют свой гетто‑комплекс, до тех пор, покуда они не перестанут стремиться «быть хорошими», лучше других, в том смысле, чтобы они нравились всем, и переживать от того, что они не нравятся, до тех пор их положение будет по‑прежнему такое же — они будут зависеть от любого антисемитского плевка, от любого харканья, от любого глупого высказывания и так далее…

Покидая в 1980 году безответно любимую им Россию, Горенштейн увозил столько жизненного материала, что, по мнению писателя, его хватило бы на сто лет работы. В накопленном багаже, несомненно, были и отложившиеся в памяти антиеврейские кампании в советском обществе, волны возбуждаемой государством ненависти к евреям в 1948 и 1952, в 1967 и 1973 годах. Все это воплощалось в СССР в статьях в прессе, в открытых и закрытых партсобраниях, в антиизраильских митингах, в обществах советско‑арабской дружбы, в подписании «антисионистских» писем, в том числе и особых писем известных советских граждан еврейского происхождения — деятелей искусств, ученых, спортсменов, военачальников и т. д. — своего рода «знатных евреев». К ожидавшейся победе арабов над Израилем в 1973 году был даже заранее испечен большой праздничный киноторт — документальный фильм «Тайное и явное (Цели и деяния сионизма)», который до сих пор активно распространяется в интернете как доказательство злонамеренности евреев мира вполне в духе «Протоколов сионских мудрецов». Следуя приемам геббельсовской пропаганды, авторы фильма «разоблачали» происки сионистов весомым, авторитетным голосом диктора за кадром, якобы комментирующим в действительности ничего не подтверждающий видеоряд, что тем не менее действовало на неподготовленную (впрочем, неподготовленную ли?) аудиторию как гипноз.

Избранная тема не позволила Горенштейну обойти вниманием этот мутный поток государственного антисемитизма, расцветшего неожиданно для многих пышным цветом уже после ХХ съезда КПСС. Писатель искал объяснение природы антисемитизма при социализме — уже не религиозного, а расового, помня и зная об опыте и практике национал‑социализма в Германии.

И вот в «Дрезденских страстях» Горенштейн проанализировал антисемитизм как явление — и его исследование показало, что дело в глубинном идейном родстве антисемитизма и социализма.

Текст книги (с подзаголовком «из истории международного антисемитского движения») начинается словами:

Есть книги, которые у всех на виду, и поэтому их никто не читает. Но есть книги, которые являются библиографической редкостью, и поэтому прочесть их мало кому удается. Именно такие две книги внушили мне мысль написать это сочинение. Эти две книги: «Анти‑Дюринг», созданный Энгельсом в 1876–1878 годах, и «Первый международный антисемитический конгресс» («Der erste Internationale Antisemitenkongress»), брошюрка, изданная в Хемнице в 1883 году издателем Эрнстом Шмайтцером.

Подлинное описание первой сходки «антисемитского интернационала» (выражение, слышанное мной от историка Павла Поляна) в Дрездене в 1882 году, попавшее в руки Горенштейна, было сделано его русским участником и было написано по‑русски. Оно и легло в основу повествования Горенштейна о так называемом Первом международном конгрессе антисемитов.

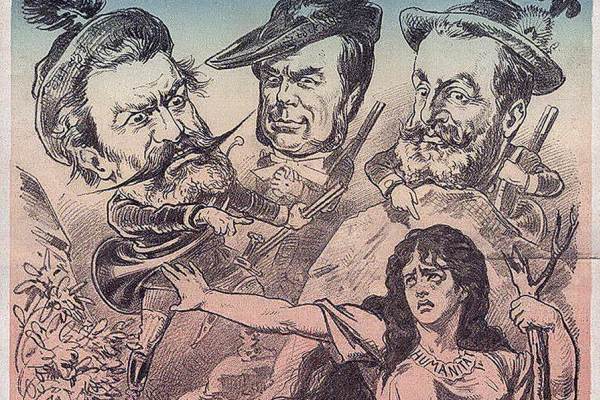

«Дрезденские страсти» разворачиваются перед нами наподобие спектакля, в котором убедительно изображенные писателем внешне цивилизованные люди в красивых костюмах, лично вряд ли способные в жизни на реальное убийство, в окружении шедевров архитектуры барокко провозглашают то, что по логике вещей должно неминуемо привести к Холокосту. Некоторые из них, может быть, и ужаснулись бы, доживи они до попытки «окончательного решения еврейского вопроса». Но умеренной расовой ненависти в природе не существует…

Важным, но находящимся «за кулисами» персонажем книги стал не участвовавший в конгрессе философ‑социалист, идеолог нового расового антисемитизма Евгений Дюринг. В годы написания «Анти‑Дюринга» Энгельс считал его идейным собратом, заблуждающимся товарищем‑социалистом; спустя четыре года для делегатов‑социалистов Дрезденского конгресса Дюринг уже был (или казался им) вождем, если не пророком, нового, более справедливого времени, времени без евреев. Однако и в сочинениях, известных Энгельсу, представления Дюринга о социализме, то есть о победе над капитализмом, постулировали невозможность избавления от капитализма без избавления от евреев.

Дюринг, ослепленный своим антисемитизмом, писал много совсем уж ахинеи. Он утверждал, например, что евреи неспособны ничего создать в науке, так как одержимы только наживой… Но он дожил до первых евреев — лауреатов Нобелевской премии по физике, включая Эйнштейна…

Не дожил до опровержения подобных абсурдных утверждений о неспособности евреев к музыкальному творчеству также болевший антисемитизмом композитор Рихард Вагнер. Жаль, ведь пришедшие после него Малер и Шёнберг были в определенном роде его продолжателями.

Дюринг «живьем» в повести не появляется, так как на конгрессе он не был и о нем говорили другие, но то и дело на авансцену «из‑за кулис» выходит сам автор, Фридрих Горенштейн, который полемизирует как с «услышанным» нами из уст антисемитов конца девятнадцатого века, так и с текстами их советских наследников, антисемитов середины века двадцатого. При этом создается иллюзия соблюдения трех аристотелевских единств классической драмы: действие конгресса происходит как бы «здесь и сейчас», а автор лишь на время выходит из зала заседаний для очередного комментария как бы перед воображаемой телекамерой своего времени и затем репликой‑мостиком «нам пора возвращаться в зал конгресса, где…» продолжает свой «прямой репортаж» из прошлого. Но фокус для современного читателя заключается здесь в том, что он, читатель, оказывается поочередно уже в двух различных пластах прошлого — с периода действия современных Горенштейну советских антисемитов тоже минуло уже более полувека…

Позволительно предположить, что художественно‑публицистическое исследование Фридриха Горенштейна в форме исторической повести и его главный вывод — об имманентно присущем социализму антисемитизме — стали фактором, дополнительно подтолкнувшим писателя к решению окончательно покинуть страну в 1979 году. Он не вернулся даже тогда, когда на волне перестройки в Россию возвращались многие писатели‑эмигранты. Позднее Горенштейн в одном из интервью на вопрос «почему» ответил коротко: «Я не мазохист».

«Дрезденские страсти», книга, созданная уже сложившимся мастером прозы и киносценарного дела, не только несет в себе сильный публицистический заряд, но и отражает важнейшие особенности творческой оптики автора. Корни своего мировоззрения Горенштейн ясно выразил в интервью, отвечая в 1999 году на мой вопрос:

— У Горького есть рассказ «Рождение человека», где солнце по воле авторской фантазии «думает»: «А ведь не удались людишки‑то!» Читая ваши книги, можно предположить, что такой взгляд на человечество, как на неудавшееся племя, это и ваш взгляд?

— Почему это мой взгляд? И это не Горького взгляд. Это из Библии взгляд. Поэтому и был Всемирный потоп и так далее… Моя позиция, безусловно, отличается от позиции гуманистов. Я считаю, что в основе человека лежит не добро, а зло. В основе человека, несмотря на Б‑жий замысел, лежит сатанинство, дьявольство, и поэтому нужно прикладывать такие большие усилия, чтобы удерживать человека от зла. И это далеко не всегда удается. В моем романе «Псалом» есть разговор одного из героев с гомункулом. Герой спрашивает, как различать добро и зло, ведь зло часто выступает в личине добра, и это на каждом шагу, а «человечек из колбы» ему отвечает: «Если то, что ты делаешь и чему учишь, тяжело тебе, значит, ты делаешь доброе и учишь доброму. Если учение твое принимают легко и дела твои легки тебе, — значит, ты учишь злому и делаешь зло…»

Вот этот декларированный «антигуманизм» и определил, наверное, чужеродность писателя Горенштейна официальной советской литературе — включая и литературу «шестидесятников» — и трудную издательскую судьбу его сочинений как до, так и после распада СССР. К тому же написанные в 1960‑х и 1970‑х годах тексты Горенштейна казались некоторым критикам устаревшими, опоздавшими — на фоне произведений молодых писателей, концептуалистов и постмодернистов, вольных и невольных конкурентов Горенштейна в борьбе за новую популярность. Горенштейн был уязвлен, когда, попав в 1992 году с романом «Место» в шорт‑лист первого «Букера», он не стал лауреатом: жюри предпочло не его и не Людмилу Петрушевскую, а Марка Харитонова…

В этой связи интересна эволюция понимания важнейшей разницы между Горенштейном и современными ему литераторами‑шестидесятниками писателя и литературоведа Виктора Ерофеева, ставшего на волне перестройки и истории с «Метрополем» одним из законодателей моды и вкусов в литературе начала 1990‑х. Когда‑то, в 1992 году, он писал о прозе Горенштейна:

…Все эти идеи, высказанные резким и уверенным тоном не очень умного человека (выделено В. Ерофеевым. — Ю. В.) были бы весьма любопытны в устах персонажа‑философа, самостоятельно докапывающегося до смысла наслаждения и греха, однако в устах Горенштейна они получают значение авторитарного слова, похожего на окаменевшее дерьмо. Последнее, однако, «оттаивает» и блещет новыми подробностями всякий раз, когда после очередной философской промывки читательских мозгов Горенштейн обращается к «беспросветной» жизни…

Конечно, такие пассажи скорее отталкивали читателя от Горенштейна. Но прошло 20 лет, и вот, выступая на вечере памяти Горенштейна 9 декабря 2012 года в Москве, Виктор Ерофеев говорил (цитируется по аудиозаписи):

Я действительно считаю Фридриха замечательным, большим, настоящим писателем, и как‑то грустно, что его не замечают сейчас. Или не хотят замечать… На самом деле Фридрих был человеком, похожим на древних библейских пророков — он был человеком жестоким и жестким в своем взгляде на мир, в своем взгляде на нас, в своем взгляде на человечество вообще. Я думаю, что из русской прозы второй половины ХХ века, может быть, только Шаламов так беспощадно оценивал человеческие возможности и человеческую беспомощность. Фридрих был беспощадным писателем, и достаточно вспомнить его «Псалом», роман, где он стравил две ментальности, российскую и еврейскую, и показал, как это страшно, вот эта непримиримая вражда, непонимание и разница мировоззрений. Это — великий роман. Я считаю, это его лучший роман, в котором заканчивается та «оргия гуманизма», о которой говорил Андрей Платонов, глядя на советскую литературу… Мы были всегда в русской литературе эдакими революционерами, которым был нужен хороший человек для того, чтобы была революционность, которая заложена в наших генах и в нашей морали. Фридрих вел совсем другую линию… Но мы его пропустили. Не заметили. Не потому, что человек такой (нехороший), а потому, что мы не были готовы к этому внутреннему злу, к этому садизму, к страсти к унижениям, к похоти, к деньгам и так далее и так далее… К тем проявлениям, которые Фридрих спокойно проанализировал… и с напором библейского пророка выразил в своем романе «Псалом». Так что это писатель, идущий против течения, и надо сказать, идущий против очень серьезного течения в нашей литературе — очень серьезного, гуманистического… И это не значит, что он — антигуманист. Он просто писатель, который хотел понять человеческую природу… Удивительный талант, который сопротивлялся огромному количеству установок, которые мы приняли еще в школе, или приняли просто с нашим образованием, с нашей верой в нашу интеллигентскую традицию… Мы приняли и верили, что это так и должно быть. Фридрих все это развернул.

Оставим на совести Ерофеева формулу «стравил две ментальности, российскую и еврейскую» (причем даже не «русскую» — оговорка или нет?), но главное он понял. Из этого эпизода следует, однако, что если даже Виктору Ерофееву, признанному знатоку русской литературы, понадобилось целых 20 лет для осознания масштаба Фридриха Горенштейна, то широкое признание писателя (если оно для серьезной, глубокой литературы вообще еще возможно) — дело отдаленного будущего.

Книга «Дрезденские страсти» пришла к российскому читателю с большим, можно сказать историческим, опозданием. Понятно, что до перестройки о выходе ее не могло быть и речи, но она имела шансы быть изданной в начале 1990‑х. Однако этого не случилось. Книга была впервые напечатана в 1993 году в США в нью‑йоркском издательстве СЛОВО/WORD. Еще через 22 года она впервые вышла в свет в России. Нынешнее издание — второе. Не опoздала ли она на самом деле? И если да, то почему я считаю это опоздание историческим?

Потому, что именно в эти прошедшие десятилетия произошел массовый исход так называемых советских евреев. От былых двух миллионов евреев России осталось примерно двести тысяч. Я думаю, что массовость решения людей, не читавших книгу Горенштейна, а следовавших только своему инстинкту, как это ни парадоксально, только подтверждает выводы автора, правоту его анализа. Евреи уехали. Вроде бы антисемиты должны были успокоиться…

Но антисемитизм, как показывает опыт, остается живуч и там, где евреи и вовсе исчезли. Он подобен фантомной боли. К тому же международный антисемитский интернационал теперь подкреплен новыми возможностями интернета, где главной мишенью антисемитов стал Израиль. Поэтому повесть «Дрезденские страсти» Горенштейна, даже опоздав, остается по‑прежнему актуальной, и ей суждено, к сожалению, оставаться таковой.

Творчество Фридриха Горенштейна завершило, как мне представляется, период звучания в русской культуре голосов ассимилированных евреев — евреев по происхождению, но русских по культуре. Этот «выход на коду» русского еврейства остро ощущал еще один автор «Метрополя» — Юрий Карабчиевский. Он, как предполагается, покончил с собой после попытки прижиться в Израиле и последовавшего затем возвращения в ставшую чужой Россию. Но Горенштейн видел мир иначе — он был убежден в будущем и евреев вообще, и Израиля, и это давало ему силы жить и творить. Надвигающийся закат проекта «русское еврейство», несомненно, видел и он. Только этим, пожалуй, и можно объяснить, почему в интервью Савве Кулишу в 2000 году Горенштейн неожиданно, хотя и не без иронии, попросил называть его не русским, а русскоязычным писателем, то есть именно так, как хотели именовать всех авторов, не вписывавшихся в их канон, писатели‑«почвенники».

Тема же Фридриха Горенштейна, похоже, вечна. Она только ушла из России, переместилась, но, несомненно, будет продолжать разворачиваться на других пространствах и в других временах. Время писателя Горенштейна еще впереди.

Эссе Горенштейна: в поисках причины

Фридрих Горенштейн о «страстях Израиля»