Еврей из вторых рук: автопортрет в эпизодах

Материал любезно предоставлен Jewish Review of Books

В летний семестр 1982 года я чаще бывал в Английском саду Мюнхена, чем на семинарах по Томасу Манну. Я просыпался поздно, принимал душ и катил на велосипеде к Айсбаху . Остальные уже были там. Мы слушали Heaven 17 в своих «уокманах», обсуждали первый роман Брета Истона Эллиса, и капельки пота на девичьих руках стремительно сохли на солнце. Днем, вернувшись домой, я садился за стол, закрывал окно — стекло я оклеил газетами — и писал несколько страниц. Три месяца спустя я закончил работу: мой первый роман на две сотни страниц. Я взял его с собой в Израиль, чтобы дать почитать сестре, и когда в Мюнхенском аэропорту в 20 метрах от меня в чемодане рванула бомба, я закрыл рукопись своим телом. Сестра взялась за роман лишь когда я уехал. А потом сказала: «Я‑то думала, Томас Манн умер. Но вообще, если хочешь знать мое мнение, он не лучший пример».

В числе девушек, с которыми мы встречались у Айсбаха, была дочь Йоахима Кайзера, такого же уважаемого литературного критика, как Марсель Райх‑Раницкий. Другая девушка была дочерью Джорджа Мурса, еврейского поэта и режиссера из Бруклина. В 1971 году Мурс снял «Ленца», сумасбродный печальный фильм с молчаливой бесслезной концовкой. Были здесь и две дочери галериста Хайнера Фридриха. Он однажды уехал в Нью‑Йорк, чтобы стать там суфием, танцующим дервишем, и избавиться от всех воспоминаний о Германии. Некоторое время в парк приезжала и Лаура, асимметрично прекрасная дочь швейцарского банкира, со шрамом от аварии на длинной, бронзовой от солнца спине. Я с дерзкой ухмылкой подошел к ней в кафетерии на Шеллингштрассе, где собирались студенты, изучавшие немецкий язык и литературу, — и, к моему удивлению, она не сбежала от меня.

Что Лаура нашла во мне? Пожалуй, то же, что и другие. Девицы Фридрих находили меня милым, потому что, по их словам, я был похож на Вуди Аллена. Я этого не понимал. Я был долговязый, играл в футбол и не превращал любой разговор в диалог из кинокомедии. Никогда бы не подумал, что кто‑то сочтет меня милым. Три недолгих месяца я встречался с Кики, дочерью Джорджа Мурса. Обычно мы шли к ней домой, она жила с матерью и братом в Швабинге, на Ремерштрассе, и мое присутствие эту троицу так радовало и вместе с тем так печалило, будто это вовсе не я, а их муж и отец, американский еврей, давным‑давно Ремерштрассе покинувший.

После того как Кики со мной порвала и я порвал с Лаурой, а девицы Фридрих перебрались к отцу в Нью‑Йорк, единственная из девушек, с кем мы по‑прежнему виделись, была Генриетта. Мы дружили — ну, почти, — и скоро она рассказала обо мне своему знаменитому отцу. Интересно, что именно? «Папа, у меня есть знакомый парень, он из Праги, его родители из СССР, и он говорит, что мечтает получить Нобелевскую премию по литературе». Или, может: «В парке у Айсбаха бывает парень, курчавый брюнет, он говорит почти так же быстро, как ты». Или: «Пап, не хочешь ли ты при случае прочитать какую‑нибудь вещицу моего друга? Не знаю, что он там пишет, но он еврей». Должно быть, что‑то вроде того. С чего бы еще Генриетта однажды мне сообщила, что ее отец хочет прочесть мой роман? Хочет прочесть мой роман? Йоахим Кайзер? Почему не Белля, не Хандке? Или вновь обнаруженную рукопись Джеймса Джойса?

В начале 1980‑х в Германии было два типа евреев. Те, кто уже там не жил, кто бежал в Америку и Палестину, кто упоминался в справочниках. И те, кто по‑прежнему жил здесь, горстка ничем не примечательных коммерсантов, врачей, их дети, каждый год 9 ноября их бегло показывали по телевизору — маленькая и темная кучка людей перед гигантской менорой или скрижалью, висящей на головокружительной высоте и покрытой неудобочитаемыми ивритскими письменами. Лил дождь, дул ветер, людей уносило, и вновь они появлялись в новостях лишь на 30 секунд следующего 9 ноября.

Таких, как я, в Германии встретить не ожидали. Если меня спрашивали: «Кто вы?», я отвечал, что еврей. Я так говорил, потому что это правда, и удивлялся, когда спросившие смущались. Я догадывался, что они смущаются, потому что они сразу меняли тему, улыбались, будто расчувствовавшись, и тихо произносили: «Понятно». Их это не беспокоило, некоторым даже было любопытно. И ни разу не помешало дружить со мной, их гостем из той эпохи, которая по воле 33% населения Германии закончилась в январе 1933 года.

Я узнал, что я еврей и только еврей, дома, от отца, бывшего советского гражданина, в молодости обожествлявшего Ленина. В 1949‑м сталинисты вышвырнули отца из партии — за то, что он еврей, хоть себя никогда им не чувствовал, — и еврейство стало его религией, пусть и за вычетом талита и синагоги. Что‑то из этого он передал мне. Я еврей и только еврей, потому что, как все евреи, верю исключительно в себя, у меня даже Б‑га нет, не на кого и злиться. Я еврей, потому что почти все мои предки были евреями. Я еврей, потому что не хочу быть ни русским, ни чехом, ни немцем. Я еврей, потому что даже в 20 лет отпускал еврейские шутки, потому что угроза простуды страшит меня пуще войны, потому что я уверен: секс важнее литературы. Я еврей, потому что однажды заметил, как мне нравится озадачивать людей известием, что я еврей. Так что девицы Фридрих не очень и ошибались.

Не знаю, чего ожидал от написанной мною книги знаменитый Йоахим Кайзер, когда открыл первую страницу моего романа. Но в ней не было ни одного еврея. Там был молодой человек, которому надо решить, хочет ли он стать писателем или нет; была молодая женщина, такая красавица, что ради нее он едва не отрекся от литературы; был взбалмошный, суматошный, творческий Мюнхен, которого в таком виде никогда и не существовало.

Несколько недель спустя я услышал от Генриетты, что ее отцу понравилась моя книга. Я был очень рад. Далее мы долгое время не общались, а потом созвонились.

— Книга прекрасная, — выпалил Кайзер, явно пытаясь сосредоточиться.

— Большое спасибо, — ответил я.

— Продолжайте в том же духе.

— Непременно.

— Только поменьше читайте Томаса Манна.

— Я это запомню.

— И держите меня в курсе.

— Непременно.

Как? Неужели он не передаст мою книгу Зигфриду Унзельду? Не попросит меня написать в Süddeutsche Zeitung статью о проблемах творческих людей? Не позовет в гости — обсудить роман «Иосиф и его братья»?

Единственная, с кем я мог обо всем этом поговорить, — Рейчел, сестра моего доктора Бенно. Я отвез рукопись в ее темную квартирку на Швиндштрассе, а поскольку знакомы мы были шапочно, сразу же и ушел. У Рейчел были черные волосы и черные брови; говорила она с иронией совершенно не в ироническом смысле. В начале 1980‑х такие люди в Германии встречались нечасто. Рейчел с этим не смирилась, и вместо того чтобы приспособиться или затаиться, как большинство прочих евреев, она решила оповестить о своем происхождении всех и каждого. Рейчел открыла еврейскую книжную лавку в Мюнхене, потом еще одну в Берлине, и какое‑то время казалось, что она нашла казавшийся ей правильным способ быть одновременно еврейкой и гражданкой Германии.

Неделю спустя Рейчел позвала меня к себе, хотя и предупредила, что времени у нее мало. Мы уселись на большие венские стулья в прихожей и обсудили мою книгу. Еще мы поговорили о книжной лавке, которую она как раз открывала на Фюрстенштрассе. Рейчел рассказала мне о своих многочисленных негласных коммерческих партнерах, все — неевреи. Каждый из них дал ей по 10 тыс. марок на открытие лавки, и я подумал: это все равно как если бы христиане Лодзи или Фюрта дали евреям деньги на строительство новой синагоги. И следом подумал: а что, хорошая мысль.

Так почему же Рейчел Саламандер не понравился мой роман? Потому, что в нем не было евреев? Она этого не говорила и, возможно, не думала. Но если некто вам признается, что не понимает, почему вы рассказываете ему историю, в которой сами не участвуете, то понятно, что он имеет в виду. На прощание Рейчел не просила держать ее в курсе. Она вернула мне рукопись, улыбнулась с неироничной иронией и сказала, что оставила меж страницами листок с примечаниями, может, я их прочту. Дома я пробежал их глазами — небрежно, потому что все еще досадовал на нее, но одно предложение запало мне в душу: «Если уж хотите изображать паранойю, так валяйте по‑крупному. Вспомните Кафку!» Кафку, не Томаса Манна. Я делал успехи.

Герман Гедульдиг был человек задиристый и тревожный, с лицом унылого моряка. Я сидел в подвальной комнатенке на его семинаре по литературе изгнания, рядом со мной сидела молоденькая Нини с короткой стрижкой и свежей смуглой кожей. В Германии о такой девушке сказали бы, что она приехала с юга Франции. Мы с Нини болтали без умолку, пока профессор Гедульдиг, негромко и заикаясь, рассказывал нам о Деблине и Ремарке. Однажды на полуслове он, побледнев, попросил меня выйти из комнаты. И даже когда я внимательно слушал, он старался на меня не смотреть. А когда я в сочинении о Фейхтвангере написал, что Фейхтвангер был Карлом Маем образованной публики, идеалистом, который знает, как написанием книг сколотить миллион, сперва в Германии, потом в Америке, профессор Гедульдиг прикрикнул на меня: «Да что вы в этом понимаете! Вы даже близко не представляете, что это такое — начинать жизнь с нуля! И еще рассуждаете о литературе!»

Как‑то раз мы с Нини провели вместе выходные в моей просторной холодной комнате в Зольне. У меня было два матраса, письменным столом мне служила старая дверь от буфета, лежащая на двух стопках деревянных ящиков, в которых некогда стояли бутылки с минеральной водой. Зато у меня был настоящий рояль «Бехштейн». Порой я играл на нем что‑нибудь для Нини. Или мы смотрели телевизор и целовались. Или я рассказывал ей, как мои родители дважды начинали жизнь с нуля — сперва в Праге, потом в Гамбурге, а Нини рассказывала мне о своих странных отношениях с профессором Гедульдигом. После этого я снова садился за рояль: полвека назад его привезли на ручной тележке из Эгера в Деггендорф. Владельцы рояля хотели новый, но боялись, что скажет их бабушка, судетская немка, а потому опубликовали объявление в вечерней газете и отдали мне старый рояль. И теперь я играл на нем джазовый вариант Mein Schtetele Belz .

Матерью профессора Гедульдига была фотохудожница Анна Дессауэр, лучшая ученица Альфреда Эйзенштадта . Отец Гедульдига продавал произведения искусства — сперва в галерее Флехтхайма в Берлине, потом в Базеле, куда семья бежала от нацистов. Уже не учась у Гедульдига, я наткнулся в книжной лавке на Амалиен на книгу Анны Дессауэр и за пять марок купил. Дессауэр фотографировала всех: Фейнингера , Умбо , Ксанти Шавински , себя полуобнаженную, смеющегося Макса Бекмана . Мир на ее фотографиях был черно‑белым, стремительным и еврейским — таким же еврейским, как сама Центральная Европа до Второй мировой войны. После войны все изменилось: Центральная Европа перестала быть еврейской, Анна Дессауэр оставила фотографию. Теперь она снимала разве что своих детей, и на одной из фотографий был маленький профессор Гедульдиг. Он с недоумением и тоской обнимал плюшевого мишку — пародия на вечного ребенка эмигрантов.

Профессор Гедульдиг вел себя со мной странно не из‑за Нини. Или, возможно, отчасти из‑за Нини. Но главным образом он видел во мне себя — и в этом заблуждался. Даже если мне выпали такие же испытания, как ему, мне все‑таки повезло: я был молодым эмигрантом в другое время. Уж не знаю, что именно во мне так его раздражало, но в конце семестра он неохотно отдал мне свидетельство и больше не сказал со мной ни слова.

Пятнадцать лет спустя — у меня к тому времени уже вышли два сборника рассказов — Герман Гедульдиг в сумерках Первой аудитории университета Людвига Максимилиана читал лекцию о персонажах‑евреях в послевоенной немецкой литературе, и получилось как всегда. Я пришел с Соней, болтал с ней без умолку. Родители Сони были из Ирана, но выглядела она как уроженка юга Франции. Под мышками профессора Гедульдига с самого начала лекции расплывались влажные пятна, он нервно поглядывал на меня, несколько раз смущенно пояснил, что лишь замещает другого преподавателя и поэтому толком не подготовился. А потом на полуслове прервал лекцию и спросил у меня преувеличенно громко: «Так что вы думаете? Есть ли в немецком романе хоть один персонаж‑еврей, который немецкому читателю может показаться близким? Существует ли такое вообще?»

«Если честно, не знаю, — промямлил я. — Понятия не имею». И теперь уже я превратился в смущенного ребенка эмигрантов.

Вчера я заглянул на блошиный рынок на Арконаплац. Я живу в Берлине уже восемь лет и все восемь лет почти каждое воскресенье хожу на блошиный рынок на Арконаплац. Ничего особо не покупаю, так, разве что иногда вазочку за пять евро, старую книгу в мягкой обложке издательства Rowohlt — из‑за красивого оформления, браслет дочке, который порвется через несколько дней. Вчера едва не купил столовое серебро, но потом продавщица сказала, что оно 1930‑х годов, разумеется, им пользовались, и я передумал. Неохота пользоваться ножами и вилками, которыми когда‑то ели нацисты.

Мне всегда казалось, что на нацистов мне, в общем, плевать. Если мне случается сесть в трамвае напротив какого‑нибудь старика, я не вижу в нем Роланда Фрейслера или солдата расстрельной команды вермахта. Фильмы о концлагерях, где трупы евреев экскаваторами сваливают в траншеи, быстро мне надоедают, я переключаю на CNN или «Кто хочет стать миллионером?» И не спрашиваю себя, когда же наступит Четвертый рейх — меня, скорее, волнует, что однажды появится какой‑нибудь чокнутый политикан и отменит частные медицинские страховки.

Быть может, я обманываю себя. Быть может, что‑то уже изменилось. Однако летом 1982‑го нацисты меня особо не волновали. Меня интересовало только одно: что я еврей, потому‑то из моего первого романа ничего и не вышло. При этом работы, которые я в студенчестве писал на семинарах, изобиловали евреями. Я писал о еврейских союзах XIX столетия и их удручающей борьбе за признание в германском обществе. Я писал о Морице Хаймане, самом выдающемся довоенном редакторе издательства S. Fischer, — разочарование увело его от ассимилированного иудейства к сионизму. Я писал о нервозном отвращении Томаса Манна к евреям. На одном семинаре по истории Средневековья я даже умудрился откопать римского папу‑еврея, национальность доставила ему немало хлопот и сделала антипапой.

Что это было: наивность или эгоцентризм? Неужели я правда не понимал, что еврейство неизменно определяют его антитезы — нееврейство, антисемитизм, нацисты? Не понимал, а если и понимал, то эти темы навевали на меня скуку, потому что мне с лихвой хватило услышанного о нацистах на уроках истории в гамбургской средней школе имени кайзера Фридриха. О евреях никто не говорил — по крайней мере, живых. А потом я открыл для себя Филипа Рота.

Впервые о Филипе Роте я услышал в Израиле. Кажется, муж сестры Нил дал мне почитать «Случай Портного». Нил был родом из Торонто, в 1960‑х возглавлял в Университете Брендайса фракцию анархистов, даже засветился в двухминутном сюжете на NBC. Но еще Нил был религиозен. В шабат не отвечал на звонки, накладывал тфилин в темном углу их квартиры в Герцлии, ругался на меня, когда мне случалось перепутать мясную посуду с молочной. Для Нила первой книгой просвещения была Тора и только потом труды Спинозы, Маркса, Кропоткина, а перед ними — Филип Рот с его скабрезными шутками, от которых Нил хохотал так громко и так свободно, будто участвовал в сеансе терапии первичного крика.

Теперь уже я лежал на пляже в Герцлии, читал «Случай Портного» и хохотал. Я не верил своим глазам. Оказывается, в мире есть и другие люди, такие же раздражительные, остроумные и деспотичные, как члены моей семьи, и о них написаны книги. Время от времени, разволновавшись, я клал книгу на живот и закрывал глаза. Я слушал, как вокруг меня говорят на иврите, как где‑то играет радио, Арик Айнштейн поет «Руах, руах», играют в маткот — стук ракеток по мячу как автоматные очереди. Теперь я понимал, что имели в виду и Рейчел, и моя сестра, когда говорили — каждая по‑своему, — что мой роман лишь слова, не жизнь. Я вспомнил о взрыве в Мюнхене за считаные минуты до того, как мой рейс должен был вылететь в Израиль, и вдруг расхохотался, как Нил, когда рассказывал мне, как Алекс Портной пытался мастурбировать лифчиком своей сестры. Пять человек получили тяжелые травмы, и если бы рейс не задержали, то бомба, спрятанная в чемодане, взорвалась бы в самолете и сейчас рыбы в Средиземном море объедали бы мои кости. Сразу после взрыва, когда люди с криками бегали по залу вылета, я первый и единственный раз в жизни перепугался до смерти. Но когда я с опозданием на полдня прибыл в аэропорт имени Бен‑Гуриона, моя сестра, толком меня не выслушав, принялась рассказывать мне о своих проблемах. В то утро возле ее дома в Герцлии сгорел чей‑то старый «пежо» — из‑за пробоины в баке — и сидевшая в гостиной сестра едва не описалась от страха. Чем не сцена из романа Филипа Рота? Почему я не написал о чем‑то таком?

За Филипом Ротом последовали и другие книги из шкафа в квартире сестры и Нила — вечно унылый Бернард Маламуд, Сол Беллоу, для писателя слишком интеллектуальный, Джозеф Хеллер, куда смешнее и прямолинейнее Рота (несколько лет спустя он едва не пришел на борщ ко мне и моим родителям), мрачный Генри Рот, Мейер Либен, ныне забытый, Норман Мейлер, не особенно и еврей, Мордехай Рихлер и его увлекательные романы, всегда о пареньке с еврейской улицы Сент‑Урбан в Монреале, который стал бы великим канадским писателем, если бы антисемит не напомнил ему, кто он на самом деле, — или если бы он не попытался соблазнить няньку.

Обложка романа Мордехая Рихлера «Всадник с улицы Сент‑Урбан»

М.: Книжники, Текст, 2012

У них у всех я выучился быть собой. Разумеется, им‑то это давалось проще: евреи в Америке — евреи без Холокоста. Их матерям и отцам каждую ночь не снились кошмары, как их опять увозят в лагеря. Их знакомые неевреи могли быть антисемитами, могли не быть, но ни одному из них не приходилось стыдиться из‑за Аушвица, и они не ярились из‑за того, что это место закрыли, не дав толком закончить начатое. В силу этого американские неевреи неопасны и — что приятно — избавлены от неврозов. Еврейство для американских евреев — это попросту интересно, увлекательно и причина нервного стресса. Им необязательно учитывать кого бы то ни было ни в литературе, ни в жизни — ни врагов, ни друзей. Если боль и ненависть не экзистенциальный фактор, думал я, то и подставиться не такая уж мрачная перспектива.

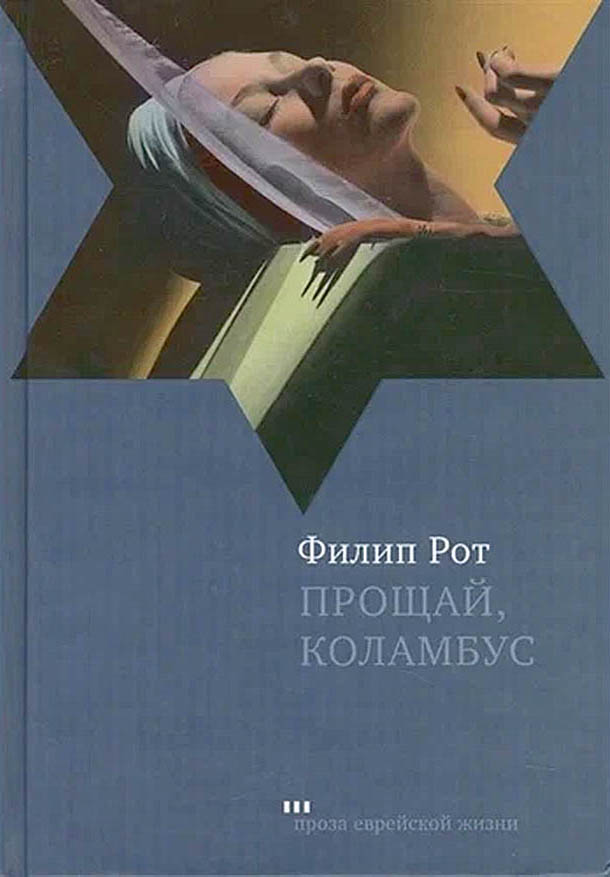

Обложка романа Филипа Рота «Прощай, Коламбус»

М.: Книжники, Текст, 2008

Когда в 1959 году в Америке вышла первая книга Филипа Рота, ему говорили: вы‑де так хорошо описываете евреев, что эти рассказы понравятся даже их врагам. Филип Рот на это лишь пожимал плечами и с удовольствием получил Национальную книжную премию за повесть «Прощай, Коламбус». В 1982 году «Прощай, Коламбус» опубликовали в Германии, и Рот подготовил краткое предисловие для германских читателей. Я уверен, писал он, что в Германии больше нет нацистов. А если и есть, все равно: они не повлияют ни на его замыслы, ни на воображение. Я полагал, у меня то же самое. И это была первая моя ошибка.

Оригинальная публикация: Second-Hand Jew: A Self-Portrait in Scenes

Пятый пункт: имперская кровь, матушка, переходный возраст, господдержка, литературная сенсация

Семейный портрет в тени ХХ века