Еврейское царство

Поэт и прозаик Ламед (Лейви-Иешуа) Шапиро (1878–1948) прожил трудную и беспокойную жизнь, со множеством переездов между Киевом, Одессой и Варшавой, а далее Лондоном, Нью-Йорком и Лос-Анджелесом. Творческое наследие оставил камерное. В этом наследии велика была роль русской литературы, в частности Достоевского. И среди рассказов Шапиро попадаются настоящие жемчужины. Они впервые переведены на русский язык и готовятся к выходу в свет в издательстве «Книжники».

Продолжение. Начало в № 374–383

Дым

Памяти И.‑Л. Переца

1

С первой затяжки он покраснел, будто поднял непосильную тяжесть, и зашелся надсадным кашлем. Но взрослые же курят, значит, что‑то в этом есть. Он проявил упорство — и привык.

Его отец был бедняк‑меламед, и вообще детям курить нельзя — приходилось окурки собирать.

Потом, в ешиве, он в открытую завел кисет. Никогда не отказывался поделиться, когда был табачок, и не стеснялся попросить, когда не было.

Звали его Менаше.

Прямо из ешивы он попал в зятья к реб Шоелу Мараванеру. Реб Шоел лично явился вместе со сватом в ешиву. Рослый, грузный, из‑под косматых бровей молча оглядел Менаше. Высокий парень, плечистый, крепкий, сюртук купца‑хасида явно будет ему к лицу. Реб Шоел заглянул в книгу, которую изучал молодой человек, задал пару вопросов, потом завел беседу якобы ни о чем, а сам, глядя в сторону, внимательно слушал скромные, краткие ответы Менаше. И вдруг, встав со скамьи, прервал разговор на полуслове:

— Бери свои филактерии.

2

В один из самых интимных моментов молодая жена спросила:

— Интересно, что ты в этом табаке находишь? Дай‑ка попробовать, чтобы мне тоже знать.

Он вынул изо рта горящую самокрутку и поднес к пухлым губкам Иты. Она вытянула их в трубочку, глубоко затянулась и сразу закашлялась.

— Фу! Дым как дым.

— Но очень приятный, — улыбнулся Менаше. — Чего приятного? Горький, глаза щиплет.

Менаше засмеялся.

— А все равно хорошо, — не согласился он с женой.

И молодую пару подхватил и закружил неистовый вихрь сладострастия.

3

Переехав в зажиточный дом тестя, Менаше воспринял свое новое положение спокойно, без алчности бедняка. Он позволил себе единственную роскошь — лучший табак, который только можно найти. Зная об этом, парни в синагоге часто и охотно запускали пальцы в его табакерку.

Однажды старший зять реб Шоела Нехемья отозвал Менаше в сторону:

— Зачем ты этим свиньям табак раздаешь? Обойдутся! Пускай себе махорку покупают.

Менаше пожал плечами:

— Разве можно щепотки табака не дать?

Нехемья внимательно посмотрел вокруг. Один глаз прищурился, второй хитро сверкнул.

— Дурак, что тут непонятного? Делай, как я: два сорта.

И захихикал.

Менаше ничего не ответил и двух сортов табака заводить не стал.

Он немало времени проводил в синагоге, дома учил Тору и гулял с тросточкой в руке. Иногда сидел и молча слушал разговоры о торговле, которой занимался реб Шоел. В те годы ездили в Данциг, или в Лейпциг, или в Кенигсберг. Реб Шоел был из тех, кто ездил в Данциг. Для старшего зятя, Нехемьи, реб Шоел открыл мануфактурную лавку: «Сиди себе, холст меряй». Нехемья как‑то заикнулся о Данциге, но тесть только рукой махнул. А с Менаше он о торговле вообще не заговаривал. Менаше тоже помалкивал. И так, пока Ита не родила двойню — мальчиков.

Вечером после обрезания тесть позвал Менаше в отдельную комнату, протянул пачку ассигнаций и сказал:

— Поезжай.

Менаше даже испугался:

— Я ведь не знаю, что да как…

— Узнаешь. Сперва немного потеряешь, потом научишься.

Это было на Хануку, а к Пейсаху Менаше вернулся домой. Весело отпраздновали два первых дня. О Данциге даже не вспоминали. Только на второй день вечером, когда начался холь а‑моэд, реб Шоел пригласил Менаше к себе в кабинет.

— Ну, как дела?

— Кое‑чему научился. — Менаше слегка покраснел.

Реб Шоел кивнул.

После Пейсаха Менаше опять получил пачку ассигнаций и отправился в Данциг. С тех пор он стал постоянно туда ездить, на два‑три месяца каждый год, а то и два раза в год.

4

С годами детей стал полон дом. Одни уже подросли, другие еще по полу ползают, третьи только что родились. Реб Менаше — теперь к нему обращались «реб Менаше» — смотрел на них и тихо смеялся. Реб Шоела уже не было в живых, и реб Менаше унаследовал дела и старый дом с просторными комнатами.

В те месяцы, что он проводил в Мараване, реб Менаше жил как прежде: два раза в день ходил в синагогу, днем учил Тору, вечером беседовал с кем‑нибудь о торговле. Заграница изменила его только в одном: он стал курить сигары.

— Самокрутки — это для мальчишек, — объяснял он с улыбкой. — Солидный человек, отец семейства должен сигары курить. Немцы не дураки.

Впрочем, кроме сигар, изменилось еще кое‑что, но об этом знала только Ита. Вернее, не знала — чувствовала. «Как он там живет, за границей? Что такое вообще эта заграница?» — Она не думала об этом, но ей казалось, что муж становится полнее и выше ростом, и она удивлялась, почему у него не меняется размер одежды. У реб Менаше была такая способность улыбаться одними глазами. Его улыбающийся взгляд подхватывал Иту и уносил, как широкая, глубокая река, что год за годом медленно течет через город куда‑то в далекие края. Это не пугало Иту, наоборот, она чувствовала себя очень спокойно в этом могучем потоке. Часто она ластилась к мужу и даже пробовала затянуться его сигарой. На глазах выступали слезы, Иту начинал душить кашель, а Менаше легонько похлопывал ее по спине и улыбался.

5

В доме уже слонялись двое взрослых парней, а у них под ногами путалась целая стайка малышни.

Данциг стал не тот. Ита все больше сокращала расходы, только на сигарах для реб Менаше не позволяла себе экономить, а он не возражал. В конце концов дошло до того, что семье пришлось оставить старый дом с просторными комнатами и перебраться в другой, по соседству. Тогда реб Менаше целый день просидел, запершись в комнате и размышляя, что делать с Данцигом. Сидел, смотрел в окно, курил сигару за сигарой и думал. А назавтра отправился на Дон.

Несколько недель реб Менаше разъезжал по оживленной местности от Нижнего Дона до Каспия, присматривался, думал, прикидывал, подсчитывал, потом правой рукой загнул мизинец на левой и сказал: «Икра». И начал налаживать связи между Доном и Данцигом.

Следующие два года оказались для семьи самыми тяжелыми. Но когда на третий год он оставил Дон, чтобы несколько недель отдохнуть, там уже вели счет времени по новому календарю: говорили, что такое‑то и такое‑то событие произошло до или после того, «как реб Менаше Мараванер стал на Дон приезжать». А вернувшись, он выкупил старый дом реб Шоела, и жизнь пошла по‑прежнему.

В Данциг реб Менаше ездил теперь раз в два‑три года, зато почти все время проводил на Дону. После икры занялся копченой воблой, после воблы — местным сортом сардин, который он там обнаружил. Реб Менаше много зарабатывал и много проживал. Дети росли, учились, с отцовской помощью вставали на ноги. На свадьбу младшей дочки он созвал всех ее братьев и сестер. Веселились от души, не хуже, чем в былые времена, а когда покончили с трапезой, реб Менаше встал со своего места во главе стола:

— Дети, больше я на Дон не поеду. Я себе оставил сколько нужно, чтобы нам с вашей матерью дожить несколько лет, а остальное — ваше. Теперь вы поезжайте, и дай вам Б‑г жизнь прожить не хуже, чем мы прожили. А о нас не беспокойтесь, мы вам на шею садиться не собираемся.

6

Жизнь текла, как река: чем ближе к устью, тем шире и глубже, тем тише и спокойнее. На высоком, гладком лбу реб Менаше появилась единственная морщина, тонкая и длинная, от виска до виска, а волосы слегка, местами, поседели. Летними вечерами, в оранжевом огне заходящего солнца, реб Менаше, как прежде, гулял с тросточкой в руке, и его шаг был тверд, спина держалась прямо, но глаза смотрели задумчиво.

Раньше он учил Тору про себя, но теперь его голос часто раздавался по вечерам в древней синагоге. Тревожный, старинный напев витал под потолком, становясь все слабее, пока совсем не замирал в тишине, как последнее дрожание струны. И опять — громко, в полную силу, одновременно сладкий и горький, как слеза ребенка.

Реб Менаше любил сидеть в синагоге, беседовать с молодыми о Торе. А о загранице, о своей жизни на чужбине рассказывал неохотно. Когда спрашивали, кратко отвечал, улыбаясь глазами:

— Везде живут и умирают точно так же, как у нас. В Славуте Талмуд напечатан или в Лейпциге — какая разница? Такие же буквы, такой же переплет. И содержание, само собой.

И смотрел на струйку дыма, и следил, чтобы беловатый пепел, будто черкесская папаха сидевший на кончике сигары, не падал как можно дольше.

Однажды, вернувшись из синагоги с утренней молитвы, реб Менаше застал дома Зисла, младшего сына.

— Ага! Так и знал, что ты придешь.

Молодой человек смутился.

— Ладно‑ладно, — успокоил его отец, — я не собираюсь тебя стыдить. Иди‑ка сперва умойся, да позавтракаем.

Реб Менаше кивал, слушая рассказ сына: «Отличный был план. Кто бы мог подумать…»

— Я ждал, что ты придешь. Ты человек рисковый и слишком нетерпеливый. Ну, ничего, научишься. Отложил я для тебя небольшую сумму. Немного, но хватит, чтобы начать сначала. Только будь поосторожнее. На, бери, но больше за деньгами не приходи, больше у меня нет. Мы люди старые, если помру раньше, нельзя твою мать на бобах оставить. К вам, детям, она не поедет.

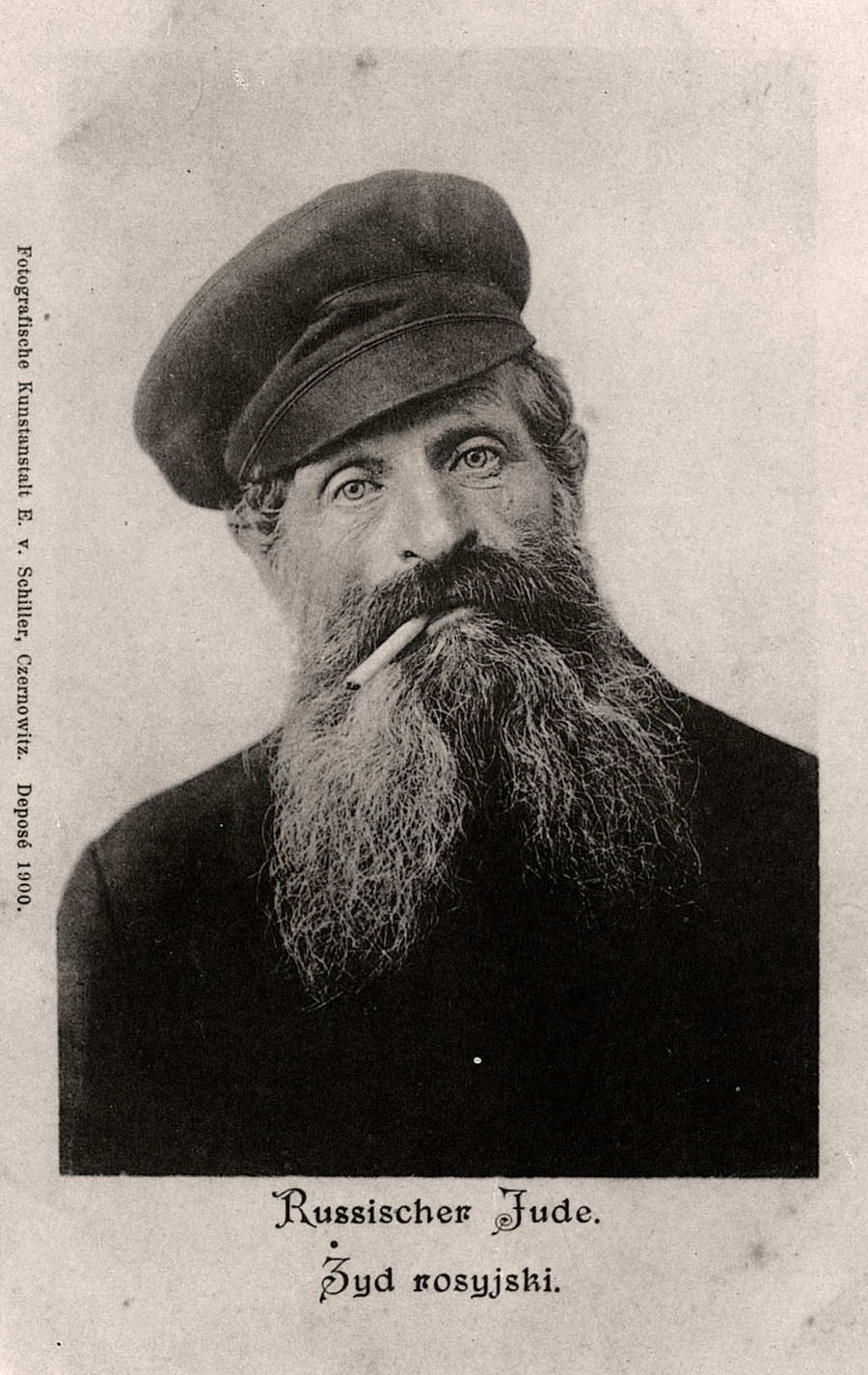

— Да, еще кое‑что, — вернул он сына от дверей. — Сейчас другое время. Раньше‑то, когда еврей приезжал в Данциг, длинной бороды и честного взгляда было достаточно. Есть хорошая рожь или пшеница — продашь с прибылью, нет — убыток понесешь, вот и все. Мы торговлю не вели, сама шла. Не мне тебе рассказывать, что теперь все иначе, ты молодой, лучше меня знаешь. В общем, понимаешь, Данциг уже не тот, одной бороды маловато будет. Сейчас дела вести надо, понял? Ну, поезжай с Богом. Удачи тебе!

7

Лето, зима, лето и опять зима, ранняя и суровая, со снегами, морозами и буйными, ледяными ветрами. В месяце тевете реб Менаше простыл. Он кашлял, горлом шла кровь: сказалось давнее, еще с ранних поездок в Данциг, воспаление легких, о котором все и думать забыли. Весть быстро дошла до детей, и вот пасмурным утром, когда снежная каша на улицах стремительно превращалась в воду, а в воздухе без всякой причины повеяло чем‑то новым, они, приехав с разных концов света, собрались у постели отца. Раввин и еще двое‑трое уважаемых людей города находились тут с вечера.

Через пару часов кашель отпустил больного, температура спала, но молодой доктор не ушел. Сидел за столиком, нервозно вертел в пальцах карандаш и молчал.

Реб Менаше открыл глаза. Он сильно изменился, но взгляд остался прежним: в нем таилась та же улыбка. Старик попросил закурить.

— Папа, ты что?..

Но врач пожал плечами — отменил протест Зисла. Тот, побледнев, подал отцу сигару.

— Не то, — сказал больной. — А для самокрутки табачку не найдется?

И улыбнулся глазами.

Затянулся тонкой самокруткой и позвал:

— Ита…

Она отняла руки от лица и подошла ближе. В последнее время она располнела, появилась одышка. Сейчас ее круглое лицо сморщилось, стало похоже на детский кулачок, взгляд был беспомощным и растерянным. Река возле устья вынесла ее на чужой берег, а сама потекла в море‑океан, куда впадают все реки.

— Менаше, Менаше! — тихо сказала Ита.

— Хочешь затянуться? — Его глаза смеялись. — Дым как дым, но очень приятный.

Вихрь подхватил и закружил старую женщину. Она одновременно заплакала, засмеялась, закашлялась, будто задыхаясь от дыма. Реб Менаше отложил самокрутку и кивнул раввину. Тот подошел к постели и начал читать с больным исповедальную молитву. Реб Менаше произнес несколько слов и вдруг зашелся кашлем. Так этот кашель и не прекратился. Застыл в воздухе. Навсегда.

Еврейское царство

Еврейское царство