Материал любезно предоставлен Tablet

Яаков боролся с ангелом и получил имя Израиль. Ральф Лифшиц взял фамилию Лорен , и еврей из Бронкса стал олицетворением высокой эстетики белых американцев протестантской веры и англосаксонского происхождения. Во все времена смена имен играла существенную роль в еврейской истории.

Что и говорить, не все такого рода смены имен — результат Б‑жьего благоволения. Многие восточноевропейские евреи верили: могущество ангела смерти велико, но обмануть его проще простого. О бедах они старались говорить обиняками — не ровен час, смерть подслушает. Захворавшему малышу могли дать новое имя наподобие Алтер («старый»), или Хаим («жизнь»), или даже Зейде либо Бобе («дедушка» или «бабушка») — такая вот уловка с именами. В «Лягушке под языком» историк Марек Тушевицкий приводит еще больше вариантов этой логики «исцеления путем перемены имени». Порой родители давали больному ребенку имя его умершего брата либо сестры, или имя из главы Торы, изучаемой на текущей неделе, или даже имя, связанное с выпавшим на тот день праздником.

Во всех культурах имена — нечто многозначное, воплощение социальных, мистических, политических и эстетических чаяний тех, кто дает эти имена. Если вы спросите о моем имени, Рейчел, я, возможно, скажу вам, что меня назвали в честь бабушки Роуз (Рохл), умершей за несколько лет до моего рождения. Если вы спросите моих родителей, они, возможно, упомянут о своей кошке Рейчел (даже орфография имени совпадала), умершей незадолго до моего появления на свет. (Мне еще повезло: когда меня привезли домой из роддома, кошка Наббинс была в добром здравии.)

Имя Рейчел я никогда не любила. Не то чтобы оно мне было противно… но я его не любила. В Рейчел не было ни многообещающей сладкозвучности Рашели, ни интригующей загадочности Ракели. Уже в шестом классе я начала подписывать классные и домашние работы «Р. Кафриссен». Да, в этом видели несносную претенциозность. Нет, такая подпись не помогала мне экономить время. И все же спустя много лет мою правоту подкрепило открытие, что именно так — с инициалом вместо личного имени — сплошь и рядом подписывались идишские писатели и другие деятели культуры. Широко известный пример — Ламед Шапиро .

В колледже я стала изучать идиш, и вскорости Рохл превратилось из имени, которым меня называли на уроках, в имя, с которым я отождествила себя в реальной жизни. Конечно, оно мне понравилось: нравилось написание, нравилось звучание, я вообще нарадоваться на него не могла, ведь оно возвещало, что я пламенная идишистка. Но в какой‑то мере решение взять имя Рохл было контркультурным вывертом, отречением от ценностей среднего класса, в которых меня растили. В собственных глазах — возомнить такое может только недоучка 22 лет — я была участницей революционного авангарда и размахивала, точно флагом, самолично выбранным именем.

Спустя еще несколько лет, начав работать юристом, я охотно использовала имя Рохл как журналистский псевдоним. Сколько бы ни требовала юридическая фирма от Рейчел (а требовала она очень много), над Рохл она не имела власти. Но о подлинной анонимности не могло быть и речи — ведь сопоставить эти два «я» было несложно. А мне всю жизнь хотелось иметь настоящий псевдоним, артистическую маску, которая раскрепостила бы некую скрытую грань моей творческой личности и позволила бы вволю говорить все, что мне действительно приходит в голову.

Взять псевдоним — это определенно было бы в духе современной идишской культуры. Когда Шолом Рабинович вознамерился придумать мифологию современной идишской литературы и посадил генеалогическое древо ее ихеса , в этих целях он заговорил от имени, наверное, самой знаменитой литературной маски в идишской литературе, — Шолом‑Алейхема. В то время серьезно создавать литературу на идише можно было и без псевдонима, но… псевдоним и впрямь помог. Поскольку Рабинович был интеллектуал‑маскил , связывавший себя с Россией, то это раздвоение было для него, видимо, единственным способом нащупать позицию, с которой можно заговорить по‑новому; он совершенно осознанно выбрал идиш, язык, значение которого (гендерно причисляемое, хулимое) было предопределено чрезвычайно жестко.

В «Лексикон фун идиш‑шрайберс» («Словаре идишских писателей») Берла Кагана есть приложение — перечень примерно 5800 псевдонимов. Похоже, для идишских писателей, особенно для тех, кто сотрудничал с идишской периодической печатью, обзавестись псевдонимом (а то и тремя) практически означало посвящение в профессию. Литературные псевдонимы эти очень разнились: одни были безобидные, другие эпатажные. Вот несколько моих любимых: Бал‑Махшовес («человек мыслей») — псевдоним Исроэля Эльяшева , Хавер‑Павер (фразеологизм, означающий «закадычный друг») — псевдоним Гершона Айнбиндера , Дер Нистер («скрытый») — псевдоним Пинхаса Кагановича .

Один из моих любимых писателей, творивших под псевдонимами, — Лейзер Вольф из литературной группы «Юнг Вильне» . Нет, не тот Лейзер‑Вольф, о котором вы подумали. Я имею в виду Лейзера Меклера , родившегося в 1910 году в пригороде Вильны. Историю этого молодого вильненского поэта рассказывает в статье об «Юнг Вильне» Джастин Кэмми: «…он вознамерился побить мировой рекорд по написанию стихов. К концу месяца сочинил 1001 стихотворение без названия — писал по тридцать с лишним в день». Пусть это был рекламный трюк, но не без шика: благодаря ему Лейзер Вольф приобрел известность в литературных кругах. Стихи Вольфа порой были причудливыми, гротескными и политическими, но, что самое главное, понятными. Строки наподобие «Ночь бела, словно банан, тени сладки, как эклеры» сделали Лейзера Вольфа любимцем читателей.

Хотя в качестве псевдонима он взял имя мясника — персонажа Шолом‑Алейхема, Лейзер Вольф — поэт считал себя представителем нового поколения, восставшего против старой гвардии. В 1935 году он опубликовал произведение, где на свой манер переделал «Тевье‑молочника»: центральное место у него занял конфликт между отцом и сыном. Из‑за этой трансформации в динамике семейных взаимоотношений, пишет Кэмми, «насилие в кругу семьи рискует раз и навсегда дискредитировать одного из любимейших героев идишской литературы».

Уже само количество и безумное разнообразие псевдонимов в идишской литературе побуждает читателя отнестись к теме литературных масок намного серьезнее, не сводя ее к попыткам просто выяснить настоящее имя того или иного писателя. (Собственно, в мире идиша такое множество псевдонимов, что мне ни за что не охватить все их формы и значения.) Дан Мирон в своей основополагающей научной работе о Шолеме Абрамовиче (Менделе Мойхер‑Сфориме) под названием «Замаскированный путник» пишет: «Ничтоже сумняшеся отнести такие имена, как Стендаль, Марк Твен или Шолом‑Алейхем, к псевдонимам… — почти лишено смысла. Только если учесть, в каких конкретных художественных целях использовались эти имена, какие функции они несли, какие смыслы приобретали в различных общественных и психологических контекстах», в определении “псевдоним” есть хоть какой‑то толк».

Разумеется, псевдонимы были в ходу не только у литераторов. Многие евреи, говорившие на идише, в духе современности начинали новую жизнь благодаря сценическим псевдонимам. И эти имена не менее интересны и многозначительны, чем псевдонимы литераторов. Джеремия Локвуд изучает историю (и будущее) хазонес . Он сказал мне, что многие канторы брали новые имена, когда выступали перед нееврейской аудиторией, например в опере или даже на эстраде. «Смена имен, — сказал он, — отражает многоязычие современной еврейской жизни. Просто переключиться на другой культурный код евреям было мало, им требовалось изменить самую свою суть. Они подобны Яакову, который борется с ангелом и получает новое имя. Только теперь это ангел истории — а не ангел Б‑жий». В качестве особенно яркого примера Локвуд указал мне на кантора Пьера Пинчика .

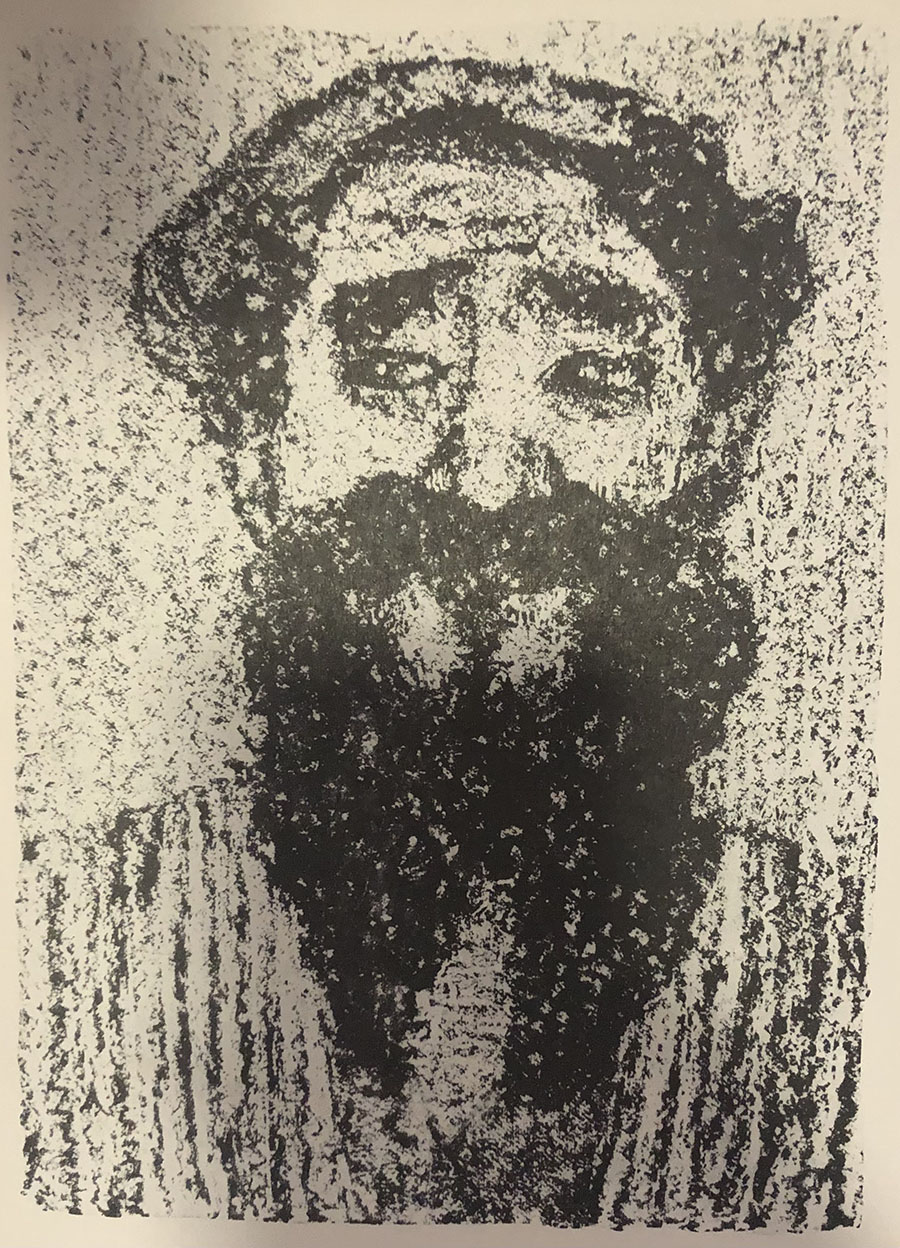

Пинчик, при рождении Пинхас Сегал, появился на свет в России около 1900 года. Из мира хасидских ешив он перешел в Киевскую консерваторию. После революции, пишет Нил Левин, «его мобилизовали в бригаду артистов новосозданной Красной армии и поручили сочинять революционные коммунистические песни на идише». Впоследствии, взяв новое имя — Пьер Пинчик, он гастролировал по СССР как «исполнитель народных песен», а также — трудно поверить, но факт — стал главным кантором Хоральной синагоги в Ленинграде.

Хоть Пинчик и начал новую жизнь, идиш остался ее существенной частью. Пинчик очень любил идишскую поэзию, писал музыку на классические идишские стихотворения. Дружил с идишскими советскими поэтами, например, с Ициком Фефером. Спустя долгое время, иммигрировав в США, выпустил пластинку «Две стороны Пинчика» (1962). На обложке — два его портрета: на одном он в канторском облачении, на другом в новом воплощении — обаятельный артист, светский человек. Эту двойственность отражает и подбор песен. На одной стороне пластинки — литургические песнопения, на другой — идишские народные песни.

В концепции «Двух сторон» есть нечто интригующее. Хотя Пинчик сменил имя на европейское Пьер, он ничего не утаивает, а наоборот, затевает диалог между несколькими своими «я» и, пожалуй, даже приглашает нас представить, насколько многогранен Пьер Пинчик.

В итоге я так и не взяла псевдоним, по разным причинам. Возможно, отчасти сыграло роль то, что во впечатлительном возрасте я прочитала «Волшебника Земноморья», и на меня повлияла (пожалуй, слишком сильно) мысль, что у каждого из нас в мире есть истинное имя, причем имена обладают опасной силой. А что если я выберу не то имя?

История Пьера Пинчика нравится мне тем, что предполагает: смена имени — не обязательно бесповоротное подведение черты или попытка скрыть свое прошлое. Нет, она может быть процессом самопознания, а также приглашением к диалогу с самим собой и с «другим».

Оригинальная публикация: What’s in a Name

Лазарь — раз, Лазарь — два…

Кому угрожают псевдонимы?