Артур Миллер и обманчивость глубокомыслия

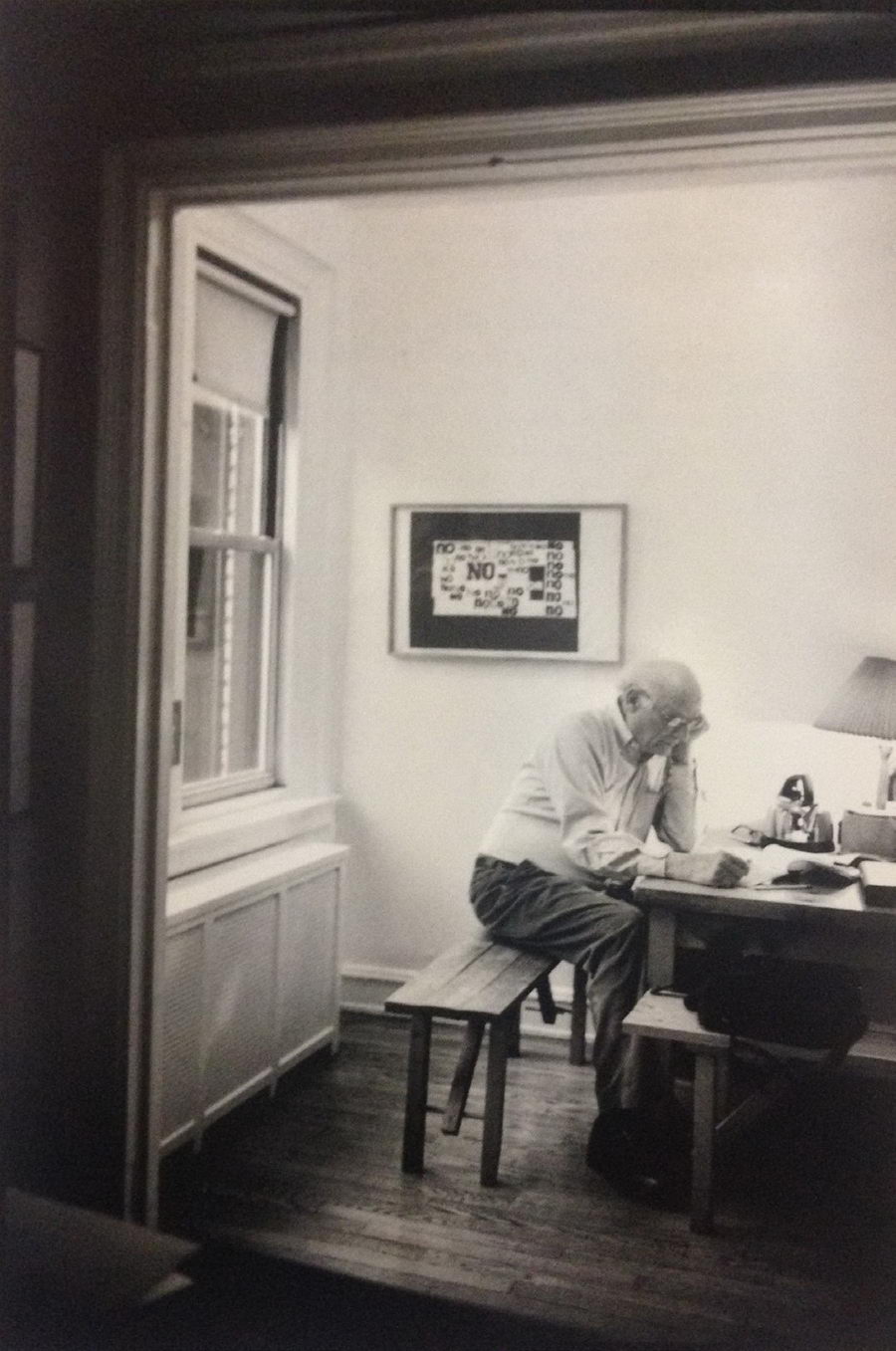

Эссе известного американского критика и эссеиста Филипа Рава (1908–1973) о драматурге и прозаике Артуре Миллере, авторе знаменитой пьесы «Смерть коммивояжера», было опубликовано в сборнике «Литература и шестое чувство» (1970). Сегодня мы предлагаем вниманию читателей этот текст.

Во втором своем спектакле «Это случилось в Виши» на сцене репертуарного театра Линкольн‑центра Артур Миллер несколько оправился — пусть не в полной мере — от провала «После падения», пьесы настолько претенциозной и нацеленной на самозащиту, что о ней фактически нельзя сказать ничего хорошего. В откровенно субъективном или исповедальном тоне он ставит под вопрос свое поведение в жизни; Миллер здесь вызывает скорее жалость, чем расположение. В последней же вещи вместо незрелой субъективности мы видим перенапряжение умственных способностей. Однако постановщик Гарольд Клурман сумел, насколько это было в его власти, уклониться от некоторых опасностей, связанных с идеологическими притязаниями автора и сентенциозностью, которая слышится весьма часто.

По существу, пьеса эта — обсуждение. Место действия — камера временного содержания в Виши, время — осень 1942 года. Нацисты с помощью французской полиции задержали несколько «подозрительных»; они ожидают допроса, которым руководит немецкий «профессор» расовой науки — с этого допроса евреи из числа «подозрительных» уже не вернутся. За полтора часа, что длится спектакль (антракта нет), создается драматическое напряжение, которого не объяснить одним лишь нашим знанием о затронутых здесь исторических событиях. Воспоминания об ужасах, творимых нацистами, сами по себе не складываются в драматический порядок и последовательность — с этим может справиться только выстраивающая рука драматурга. Роль, лучше всего придуманная и сообщающая пьесе хотя бы незначительный элемент фабульной динамики — немецкий майор, не фашист, который демонстрирует свое отвращение к тому, что приказало ему делать начальство, и в то же время принимает это как предопределенность нашей современной исторической судьбы. Исполнители ролей еврея‑психоаналитика, чувствительного и гуманного австрийского князя, угодившего в немецую облаву, актера, тешащего себя иллюзиями насчет того, что его ожидает, не только убедительны, но временами даже больше того.

Что вызывает у меня неприятие по существу как в драматургическом отношении, так и в чисто логическом — это неожиданный финал (одобренный немалым числом рецензентов за то, что дает ей «встряску, в которой пьеса очень нуждалась», как выразился один из них). В самый последний момент австрийский князь, человек утонченный и либерал, будучи отпущен следователями, отдает свой пропуск еврею‑психоаналитику. Этот жертвенный поступок в духе Мышкина идет вразрез с развиваемой на протяжении всей пьесы мрачной диалектикой вины, ответственности и нацистского ужаса как выражения ужаса, присущего человеческой натуре вообще, и т. п. Этот финал драматургически не заработан, если можно так выразиться, — даже в символическом плане он противоречит внятно выраженным идеям всего предыдущего. Это чистой воды мелодраматический ход, развязка по законам театральщины. Зрителя она, может быть, и ободрит, но интеллектуальный багаж пьесы падает на пол с тяжелым стуком. Ведь либерализм, особенно эстетизированный либерализм, представленный князем, развенчивается на протяжении всей пьесы, а тут вдруг князь отдает свою жизнь, спасая другого человека — чужого вдобавок; ничто в пьесе не подготовило нас к этому проявлению святости. То есть автор хочет убить двух зайцев: он выносит приговор человеческой природе (какие мы ничтожества!) и в то же время реабилитирует ее, завершая действие таким манером. В жизни действительно возможно все, но в драме требуется, чтобы финал, пусть и трагический, выглядел неизбежностью — это завершение, которое утверждает организующий принцип произведения как целого.

Я склонен думать, что причина, по которой Миллер, один из немногих настоящих наших драматургов, закончил пьесу явно произвольным образом, заключалась не в стремлении угодить публике, а в интеллектуальной неясности. Эта расплывчатость идей, их модная «глубина», скрывающая под собой уход от социально‑политической реальности, уже много лет привлекает наших интеллектуалов. Крах марксизма оставил их на мели в идеологическом отношении, и, чтобы спастись от бесприютности, они ищут «глубин» в любом источнике, и «глубины», которые они выбирали для объяснения тоталитаризма во всех его разновидностях, в конечном счете мало что рождают, кроме праздного теоретизирования и морального позерства. Задача — любым способом подменить конкретный анализ исторических сил и их характерных социальных и политических проявлений, ибо такой анализ сегодня многим кажется устарелым и скучным по сравнению с увлекательной игрой «глубоких» мыслей, не обязывающей их ни к чему, кроме дальнейших мыслей. Поэтому попытки понять нацизм через индивидуальную психологию (как, например, Ханна Арендт пытается понять характер Эйхмана), или через свойства человеческой природы вообще, или через зло с большой буквы — попытки эти до сих пор не приводили ни к чему, кроме мистификаций.

То, что творили нацисты, — никакая не загадка. Явно или неявно все сказано в их программе, которую они провозгласили задолго до прихода к власти. Да и не сделали они ничего такого, чего не делалось прежде в истории: вспомним истребление армян в Турции или вдохновляемые церковью походы крестоносцев, уничтожавших не только мусульман, но и православных христиан, — это только два примера из бесчисленного множества. Разница лишь в том, что гитлеровцы располагали техническими средствами, позволявшими осуществлять зверства в невиданных масштабах. Ничего нового в терроре нет; новое — только средства, которыми располагают террористы. В случае с нацистами вопрос сейчас не в том, что они сделали — этого уже не исправить, — вопрос в том, как им удалось взять власть без вооруженной борьбы; только разобравшись в этом, можно извлечь полезные уроки на будущее. Самый большой успех Гитлера — овладение властью без гражданской войны. И вина за это лежит на крупном бизнесе Германии не в меньшей мере, чем на мелких предпринимателях, а также и на военных, и на коммунистах, которыми губительно манипулировал Сталин, и на социал‑демократах, отчасти парализованных своими соперниками коммунистами, а отчасти собственным отсутствием боевого духа. Нельзя оправдать и немецкую интеллигенцию — вместо того, чтобы мыслить и действовать политически, она по большей части занималась, как обычно, ложными толкованиями жизни и истории при помощи соблазнительных абстракций и прочего глубокомыслия. (Яркое изображение такого рода интеллектуализма, распространенного отнюдь не в одной Германии, содержится в «Докторе Фаустусе» Томаса Манна — изображение, гораздо более интересное и поучительное, чем широко обсуждавшееся дьявольское влияние на эстетику героя).

Артур Миллер, кажется, принял на веру изрядное количество мистификаций, которыми тешится и озадачивает себя часть наших интеллектуалов. Так, в пьесе австрийский князь, в этом случае явно за автора, говорит: «Я много раз спрашивал друзей: почему, если вы любите родину, надо непременно ненавидеть другие страны? Разве для того, чтобы быть хорошим немцем, надо презирать все не немецкое? Пока не понял: они это делают не потому, что они немцы, а потому, что они ничто, пустое место. Такова примета нашего века: чем призрачнее твое существование, тем больше ты должен впечатлять». Это звучит как будто бы глубокомысленно, тут слышится модный «экзистенциалистский» мотив, но на самом деле объясняется ли этим немецкое презрение к другим нациям? Ни одно человеческое существо не «ничто», не «пустое место», и приравнивать «хорошего немца» к «ничто» — бесплодное умничанье. В немецком презрении, о котором говорит Миллер, нет никакой загадки. Это было презрение целенаправленное, обосновывавшее политически и культурно стремление немцев истребить другие народы ради расширения своего «жизненного пространства». Они считали это стремление практическим, но оказалось оно совсем непрактичным. Германский империализм, в своем первом издании националистический, а во втором — тоталитаристский, был историческим явлением, слишком запоздалым, чтобы осуществить свои цели, и его воспаленные претензии на превосходство, так же, как нечеловеческая безжалостность, — неотъемлемая часть того, что можно назвать психологической броней. Зачем морочить себя метафизикой «ничто», когда объяснение гораздо проще?

Не впечатляет меня и миллеровская трактовка антисемитизма, вложенная в уста его персонажа‑психоаналитика: «А евреи — это другие, это — имя, которое мы даем другим, чью муку мы не можем разделить, чья смерть оставляет нас холодными и равнодушными. У каждого человека есть свой изгой — и у евреев есть свои евреи». Но не‑евреев склоняет к антисемитизму и отталкивает не то, что евреи — «другие», а более простые причины, такие как искусительное противоречие в их представлении о евреях. С одной стороны, они представляются нахальными и пробивными, чересчур преуспевающими, а с другой стороны, очень беззащитными. Это сочетание и побуждает ударить. И если Миллер хочет просто сказать, что всякому хочется смотреть на кого‑то свысока или иметь козла отпущения, то это не более чем клише. Опять же, психоаналитик говорит князю: «Я требую от вас не чувства вины, а чувства ответственности». Звучит глубокомысленно, но что это должно значить? Чувство вины неотъемлемо, если в нас зашевелилась совесть, а без укола совести не взять и ответственности на себя. Идея пьесы в такой плоскости — если можно говорить о какой‑то цельной идее, — сводится к тому, что каждый из нас ответствен за всех, что какое бы зло мы ни сотворили, пусть самое маленькое, оно добавляется к большому злу, которое разрушает человечество. Вообще это одна из идей Достоевского, и она едва ли убедительна даже в этом контексте. Это — христианская идея, но употребленная не по назначению. Он использовал ее для апологетики абсолютистского царского режима, церкви, подчиненной государству, и других злотворных сил, державших народ в невежестве и приниженности. Ответственность может быть только конкретной: если все ответственны, то никто не ответствен. Это просто неправда, что мы все ответственны за ужасы фашизма, и обобщать таким образом вину Германии — значит, распространять ее на человеческую природу вообще и тем превращать ее в пустой звук. Ссылка на человеческую природу вообще несостоятельна, потому что крайне расплывчата: она объясняет все и ничего не объясняет.

Миллер не идеолог и не мыслитель, но он написал несколько хороших пьес. Помимо «Смерти коммивояжера», к которой у меня смешанные чувства, самой лучшей я считаю «Вид с моста», простую, но пронзительную драматическую поэму, тоже прекрасная пьеса, если не обращать внимания на аналогии с маккартизмом: суды над сейлемскими колдуньями — совсем другая история. Я недавно прочел пьесу: аналогии вовсе не в тексте, а в умах публики, впервые увидевшей спектакль. «Это случилось в Виши» рецензенты критиковали, но по причинам, мне кажется, имеющим мало отношения к пьесе. Настоящие ее идеи подробно не рассматривались: по большей части над пьесой насмехались из‑за того, что она недостаточно глубока. Между тем беда этих идей — как раз их кажущаяся глубина: глубина без содержания.

Например, рецензент в «Ньюсуике», отшлепав Миллера, дает свой рецепт для театра: по его мнению, театр «снова должен стать форумом смелых конфронтаций с истинами истории и нравственной жизнью человека в обществе». Почему «снова»? Я, к примеру, не могу припомнить, когда наш театр исполнял эту возвышенную роль. Однако довольно много очень хороших пьес было написано американцами, но не на основе «смелых конфронтаций» истории и нравственности, а банально — о человеческих чувствах.

Я, конечно, не настаиваю на банальности чувств, но не стоит забывать, что о них были написаны превосходные драмы и великолепные стихи и на английском, и на других языках (прекрасный пример — Пушкин).

Кроме того, нынешняя культурная ситуация в Соединенных Штатах не благоприятствует «смелым конфронтациям» как в драме, так и вообще в литературе. Мы живем в эпоху, когда все сойдет, когда наш театр соблазнился уцененной версией фрейдизма, когда во имя литературы и искусства — не больше не меньше — утверждают право писать порнографию, стратегически умалчивая о барышах, которые она приносит, — словно это чуть ли не новый род гражданских свобод, когда люди, которым следовало бы лишний раз подумать, объявляют морального идиота, такого, как Жан Жене, великим романистом, достойным преемником Джойса и Пруста, Манна и Кафки, Лоуренса и Фолкнера, а другие из страха показаться отсталыми готовы согласиться с этой сомнительной оценкой.

И, в отличие от рецензента «Ньюсуика», я не думаю, что высокоумие — панацея. Само по себе оно не цель. Ум — это одно, а программное высокоумие — нечто другое. Этот рецензент представляется мне либо убежденным оптимистом, либо одним из тех, кто не хочет замечать, что с нами происходит. Нуждаемся мы не в высоколобых и утопических претензиях, но в строгом и, может быть даже суровом, рассмотрении того, с чем в действительности имеем дело.

Вся правда о себе

Герман Гессе и евреи