От нее вечно ждали и ждут celebrities, но оказалось, помимо «Vanity Fair» у американского фотографа Анни Лейбовиц есть другая жизнь. Ее она противопоставила глянцу. Путешествия, беременность, роды, война, болезнь, смерть; важные моменты и промежутки между ними. Ничего не упущено, никакие детали не показались слишком личными, чтобы не поднять камеру и не сделать снимок. Черно-белый, без ухищрений. Несколько лет назад выставку Лейбовиц «Жизнь фотографа. 1990–2005» показали в Государственном Эрмитаже и ГМИИ им А. С. Пушкина. Сегодня, 2 октября, Анни Лейбовиц празднует юбилей.

Сан-Франциско — Фудзияма — Иерусалим — Нью-Йорк

Лейбовиц с детства привыкла к объективу как к чему-то обыденному, домашнему. Ее мать, Мэрилин, держала семейный архив в полном порядке, фанатично фиксируя каждое мгновение, снимая любительские фильмы на камеру, без конца обновляя фотографии в альбомах. Она изучила живопись в университете, но всю жизнь преподавала современные танцы, отчего, по-видимому, не унывала. Семейка была немаленькой, шестеро детей. Ее глава, Сэмюэль, дослужившийся до полковника летчик ВВС, как все военные, нигде особо не задерживаясь, скитался с домочадцами с места на место. Анни потом сравнит свое кочевое детство с действием фотографа: «Что-то становится частью твоей жизни на короткое время, а потом ты уходишь навсегда». Третий ребенок в семье, она родилась в октябре 1949-го, в штате Коннектикут, в Уэстпорте провинции Уотербери. Выросла в еврейском квартале Силвер-Спринга в Мэриленде. Во время Вьетнамской войны часть отца была расквартирована на базе Кларк на Филиппинах. Прабабка и прадед по матери были еврейскими эмигрантами, бежавшими из России от погромов, отцовские родители приехали в Америку из Румынии. Очкастая дылда с римским профилем, будущий гигант мировой фотоиндустрии и, что там лукавить, международный бренд, в 1967 году она отчалила в Сан-Франциско и поселилась на Юнион-стрит. Подсознательно ощущая в себе присутствие микроба творчества (пусть поначалу и думала о профессии преподавателя живописи), Анна-Лу Лейбовиц поступает в тамошний Институт искусств. О лете 1967-го поэт и рокерша Патти Смит вспомнит потом как о «лете любви, лете “Эльвиры Мадиган”», когда везде крутили этот фильм шведа Бу Видерберга; времени хиппи, битников, рока и психоделики, групп «The Grateful Dead» и «Jafferson Airplane».

На каникулах Анни едет с братом в Японию, покупает свою первую камеру Minolta, чтобы, как заправский турист, щелкнуть Фудзияму на фоне рассвета. По возвращении записывается на вечерние курсы фотографии. Ни с того ни с сего третьекурсницу Лейбовиц манит историческая родина, но за причудой, скорей всего, кроется не более чем жажда новых впечатлений. Тем не менее полгода она честно работает в археологической экспедиции на раскопках в Старом городе Иерусалима, живет в кибуце Амир и учит иврит. И уж точно не помышляет о профессиональной карьере фотографа. Ей двадцать один, черная рубашка, джинсы и так хочется найти себя. Полистывая на досуге журнал «Rolling Stone», Анни таки засматривается на снимки культовых музыкантов, и в голову приходит отчаянная мысль: а что, если и мне присоединиться к этой компании? Так или иначе, уже через год Лейбовиц становится внештатным фотографом «Rolling Stone», главный редактор Янн Уэннер охотно публикует ее снимки и даже предлагает сделать первую обложку. Вместе с группой «Rolling Stones» начинающий фоторепортер мотается по гастрольным турне и снимает их каждую секунду.

«Тогда я была самой фотографией, была с ней единым целым, -— вспоминает она. -— В итоге вышли отличные снимки. Но так жить и работать ежедневно нереально. Все говорят о душе человека, которого снимают. О том, как показать его душу. Но все забывают о душе фотографа, которая также проявляется в момент создания снимка. И которая видна на самом снимке». Дружба с Миком Джаггером и Хантером Томпсоном имела последствия: Лейбовиц подсела на кокаин и ЛСД. «У меня были свои проблемы, и решить я их могла, только прекратив участие в туре… Мы все принимали наркотики, и это сопровождало мою жизнь в течение нескольких лет». В 1977-м редакция перебирается в Нью-Йорк, и Анни вместе с ней. Переезд стал «ударом головой о кирпичную стену». Должно быть, «Большое яблоко» поначалу не принимало ее, или она не вписалась в его надменный рисунок.

К этому времени Лейбовиц уже главный фотограф журнала, перед ее камерой мелькают Боб Марли, Боб Дилан, Патти Смит и прочие культовые персонажи. «Работая для “Rolling Stone”, я очень интересовалась документированием и полагала, что именно этим и занимаюсь, но это было не так. Для меня было важнее выразить свою точку зрения. Поэтому я в конце концов стала называться портретным фотографом, — вспоминала она в одном из интервью. 8 декабря 1980 года в связи с выходом альбома «Double Fantasy» Лейбовиц снимает Джона Леннона. Тот потребовал, чтобы супруга была рядом. Анни попросила их раздеться и лечь на диван, что Леннон быстро исполнил, но Йоко Оно обнажаться отказалась. «Он свернулся калачиком рядом с ней, и это смотрелось очень круто, — рассказывала потом фотограф, — я не могла отделаться от чувства, что она очень холодная женщина, а он как будто пытается ее удержать. Мы с интересом разглядывали первый поляроид, они оба были очень взволнованы. Джон сказал: “Пообещай мне, что это будет на обложке”».

Через пять часов после съемки музыканта убили. Просьба была исполнена. Американское общество издателей признало январскую обложку «Rolling Stone» 1981 года лучшей журнальной обложкой за последние 40 лет.

В 1983-м Лейбовиц приглашают в пафосный звездный журнал «Vanity Fair». «Когда я пришла туда, мне сказали, что я должна стать для журнала Эдвардом Штайхеном. Великие традиции великой портретной фотографии. Никто не предполагал, что можно повернуться в сторону попа или хипа. А получилось».

Время Зонтаг

В 1988 году для суперобложки книги «СПИД и его метафоры» известного культуролога Сьюзен Зонтаг (настоящая фамилия Розенблатт) понадобились фотографии. Зонтаг обратилась к Лейбовиц. И, как оказалось, очень вовремя. Анни в это время пахала без остановки, успев порядком устать от инфантилизма гламура, с трудом понимая, кто она и что делает.

«Она вошла в мою жизнь, когда я искала кого-то, кто бы показал мне направление моей дальнейшей жизни. Я всегда была не уверена в результатах своего труда, до сих пор не всегда считаю, что мои работы выполнены на должном уровне. Тот факт, что кто-то заинтересовался мной и моей работой, был мне приятен. Ее внимание льстило мне, даже когда Зонтаг критиковала мои работы».

Когда Анни впервые обедала с ней, то под беспощадным взглядом умнейшей женщины, богини американских интеллектуалов, вошедшей в теорию современной культуры прежде всего как исследователь фотографии и иных медийных практик, она больше молчала. Зонтаг, перфекционистка, считала Лейбовиц несколько легкомысленной. Той пришлось проделать колоссальную работу над собой: «Могу сказать, что у нее получилось сделать из меня серьезную личность». Главное, Анни наконец почувствовала себя в Нью-Йорке как дома. Взаимопонимание переросло в нечто большее, шестнадцать лет они делили жизнь вместе. Но Зонтаг было не привыкать нарушать всяческие табу.

Сьюзен Зонтаг. Набережная де Гран Огюстен, Париж. 2002 годИз альбома «Анни Лейбовиц. Жизнь фотографа. 1990–2005» © Анни Лейбовиц

«В наше время все существует ради того, чтобы окончиться фотографией»,— писала Сьюзен Зонтаг в своем знаменитом эссе «О фотографии». Убеждение, что фотография, даже сохраняя формат гламура, может быть более личной, она, введшая в обиход термин «кэмп» (балансирование на грани вульгарности и театральности), внушала и Лейбовиц. В ее коммерческих фотографиях, подчас становящихся утрированно пошлыми, возникает скрытый протест. Совместные размышления и споры писателя и фотографа о свойствах фотографии как нового средства познания мира все больше находят визуальное отражение.

Разумеется, в августе 1991-го идею для обложки с обнаженной Деми Мур на восьмом месяце беременности подсказала Сьюзен. В 1993 году Лейбовиц вместе с Зонтаг едет в осажденный Сараево. Щемящая фотография «Велосипед мальчика, убитого снайпером» — страшное свидетельство тех дней.

Личное отношение к подруге Лейбовиц непрестанно фиксировала. Вот она, волевая и стремительная, с единственной белой прядью в густой копне волос, на развалинах Национальной библиотеки в Сараево, на палубе «вапаретто» в Венеции, за чаем в Киото, на набережной Гран Огюстен в Париже, стоящая среди скал в Петре, в клинике под капельницей, на курсе химиотерапии, голая в ванне, рукой прикрывающая отсутствующую грудь, и, наконец, седая, коротко остриженная, в одночасье ставшая старухой. В 51 год Анни Лейбовиц вдруг решается на материнство. Отцом ее дочери Сары Кэмерон становится писатель Дэвид Рифф, единственный сын Сьюзен Зонтаг. Фотограф снимается, как некогда Деми Мур стояла перед ее камерой, — беременной, нагой, только без грима и с целлюлитом. В 2004 году Зонтаг умирает от рака. «Жизнь — кинематограф, смерть — фотография». Лейбовиц снимает, заставляет себя снимать ее в гробу, в платье, которое они вместе покупали в Милане. Через шесть недель Анни фотографирует смерть собственного отца: «Эти фотографии я делала в трансе». Но надо было возвращаться к жизни. Потеряв двоих любимых, она обретает двоих любимых. Четыре года спустя при помощи суррогатной матери у Анни появляются близнецы Сьюзен и Сэмюэль. И каждое мгновение этих родов Лейбовиц фотодокументирует.

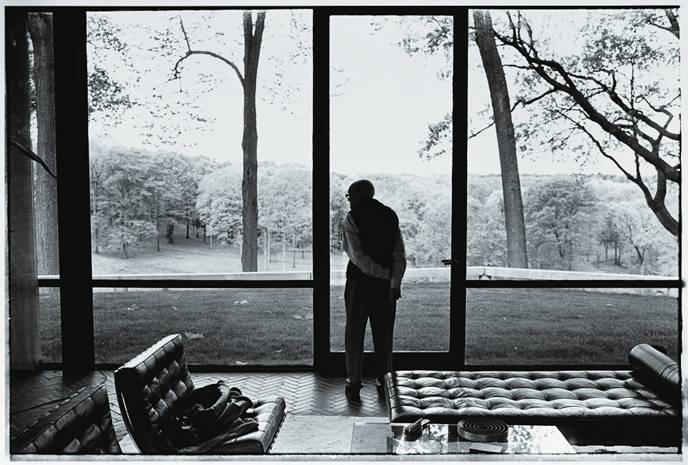

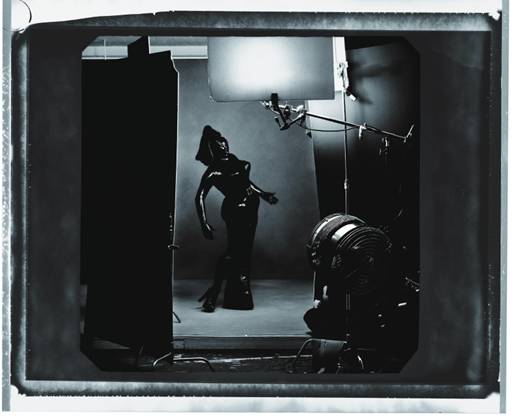

Ли Бовери. Студия Вандам-стрит, Нью-Йорк. 1993 год.Из альбома «Анни Лейбовиц. Жизнь фотографа. 1990–2005» © Анни Лейбовиц

Инструмент Анни

Теперь Лейбовиц заставляет себя сесть и начать разгребать архивы. Книге и выставке, которую она собрала как исповедь, как визуальный дневник пережитого, дала название: «Жизнь фотографа: 1990–2005». В ней перемешались две сотни фотографий, боль и радость, знаменитости (Джаггер, Кидман, Йоханссон, Ди Каприо, Барышников, Аведон, Николсон, Буш, Елизавета II и др.) и вовсе неизвестные люди, родители на пляже на Лонг-Айленде, Сара в коляске, сенной амбар в Клифтон-Пойнт, кусок фасада Музея Гуггенхайма в Бильбао, коллекция камней Сьюзен. Алхимия воображения, гулкая пустота, отчуждение. Ч/б и цвет. Заказное и глубоко личное. Два совершенно разных мира. Иногда трудно поверить, что их создала одна рука. Но это ее, Анни, жизнь, и другого инструмента для максимального отражения этой жизни помимо фотографии она не знает. Хаотично пришпиленные «контрольки» и «контакты», простая структура, построенная на интуиции художника, которая куда важнее чистого знания. На том, что Картье-Брессон назвал «решающим моментом», на том, что отличает простой слепок реальности от ее образа и делает фотографию искусством.

(Опубликовано в №239, март 2012)

Викторианский снимок

The New Yorker: «Никаких вопросов»: русская революция, мой отец и я