К великому моему сожалению и стыду, имя такого большого и самобытного художника, как Иссахар Рыбак, я впервые услышала уже здесь, в Америке, когда лет двадцать тому назад пришла в Еврейский музей — тот, что на Пятой авеню (уточняю потому, что еврейских музеев, больших и маленьких, в Нью-Йорке одиннадцать). У меня, как и у большинства из нас, из бывшего Союза приехавших, само существование такого культурного учреждения, как еврейский музей, вызвало тогда изумление: «Да как такое возможно?» Оказалось, возможно. Первый еврейский музей был создан в Нью-Йорке еще в 1904 году, а число их по всей Америке перевалило уже за шесть десятков.

Тогда в переполненных музейных залах гремела поистине эпохальная выставка произведений еврейских художников из бывшего СССР — от Исаака Левитана и Марка Антокольского до Александра Тышлера, Олега Целкова и Эрнста Неизвестного. Выделить там что-то самое-самое было нелегко, но меня по-настоящему потрясли талантливейшие, какие-то особенные картины, отмеченные яркой индивидуальностью, мастера с древним именем Иссахар и фамилией, безошибочно указывающей на занятие его предков, Рыбак. Работ его (вернее сказать, шедевров) представлено было шесть — привезенных из израильских (в том числе из персонального музея Рыбака в Бат-Яме) и американских музеев. Впечатление было оглушающим, особенно от «Женщины, укачивающей дитя» из серии «Погром»: ребенка зверски убили, но мать не может смириться с его смертью, для нее малыш жив, и она напевает что-то, склонившись над холодным его тельцем. Из этой же серии — мужчина (предполагают, что художник по памяти писал своего изрубленного погромщиками отца), набросив на себя изодранный талес, скорбя, молится за погибших в полуразрушенной синагоге. На него с шашками наголо налетают бандиты. Выразительность запредельная.

Иссахар родился в 1897 году. Рос в захолустном украинском Елизаветграде, городишке, названном в честь царицы Елизаветы Петровны и претерпевшем цепь переименований за советский период: Елизаветград — Зиновьевск — Кирово — Кировоград. Теперь это Кропивницкий.

Поначалу лишь большое местечко, откуда, однако, вышло немало известных людей, в том числе и художников. Выбрал для себя как главную в живописи и графике — иудаику — только один Рыбак. С юных лет. Он и состоялся очень рано. Фактически был к двадцати годам зрелым мастером, посвятившим свое искусство народу, его бедам, его культуре. Чего стоит знаменитый «Алеф-Бет» Рыбака, где иудейская символика смыкается с революционностью форм, что характерно для этого художника. Он будто предвидел исчезновение местечка как особенной ипостаси еврейской жизни в Восточной Европе и так же, как Пэн, Шагал, Юдовин, Маневич, спешил запечатлеть его. Вот это трагическое предвидение превращения местечка в раритет, а потом и растворения его в твердо шагающем вперед послереволюционном времени XX столетия («новые песни придумала жизнь») и ощущаем мы в гениальном «Кладбище» Рыбака.

Да, он был в искусстве революционером. И что интересно, привнес свои бунтарские, новаторские идеи в сугубо иудейскую тематику, соединив их абсолютно органично. Новаторство его проявлялось и в модификации уже существовавших стилистик, их оригинальной трактовке, насыщенности мысли, новизне композиции, какой-то концентрированной эмоциональности. Взгляните на репродукцию картины, заставляющей замереть, осмысливая, — «Старая синагога». Не правда ли, потрясает? И каково дерзкое соединение религиозного и народного стилей с методами современного искусства!

Учиться в Киевском художественном институте Рыбак начал очень рано — в четырнадцать лет. Считался одним из лучших студентов. Чаяния своих учителей, а среди них был и великий Александр Архипенко, он оправдал и в творчестве, и в теоретических работах по искусству. Вместе со ставшим потом знаменитым художником Эль Лисицким много ездил и делал по поручению Еврейского исторического и этнографического общества зарисовки местечек, их улиц, магазинчиков, школ, но, главное, людей — лиц, поз, жестов, одежды… Это была большая, неоценимая по важности работа, изучить которую по-настоящему еще предстоит.

Рыбака упрекали иногда в отступлении от норм академизма, но он и не отрекался от того, что сразу и безоговорочно примкнул к авангарду, шагая в его первых рядах и часто задавая тон, стиль, направленность.

Кстати, несколько превосходных работ Иссахара Рыбака экспонировалось в нью-йоркском украинском музее, когда там проходила объемнейшая выставка шедевров украинского авангарда.

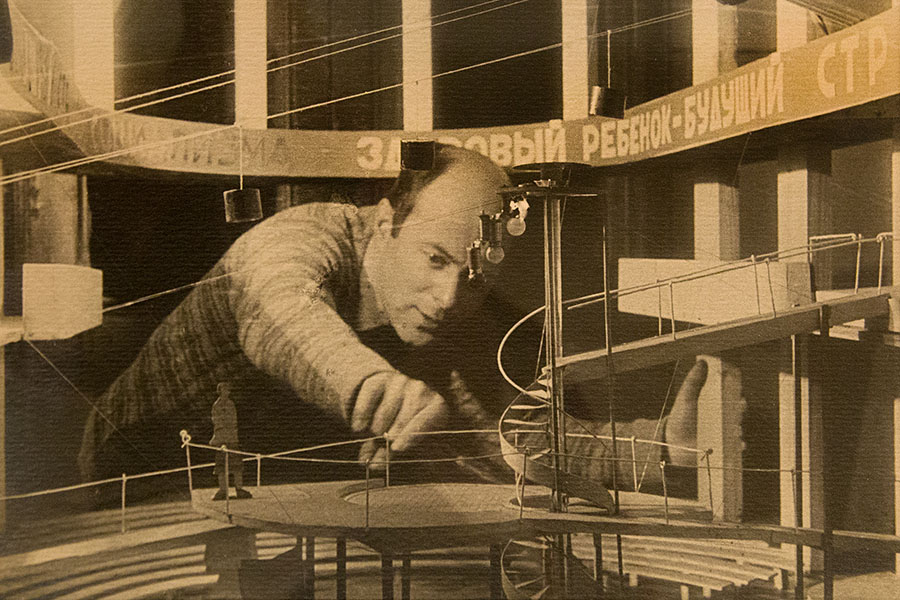

В конце 1919 года Рыбак перебрался в Москву, где начал преподавать в популярной Свободной художественной студии. Все было молодо: и искусство, и его апологеты. Даже в числе профессоров было немало молодежи. Рыбаку, например, было всего 23. По уровню мастерства, обилию идей и умению убеждать его «профессорство» было закономерным. Тогда же он успешно попробовал себя как театральный художник, что доказывают воспоминания современников и оригинальный эскиз оформления сцены из коллекции нью-йоркского Еврейского музея.

Как-то не прижился Рыбак в советской Москве, и несколько лет спустя он оказался в Берлине, став активным членом немецкого союза авангардистов — «Сецессиона» (в переводе это слово означает «разлом», т. е. имеется в виду слом всего старого и рождение на его месте модернизма). В Берлине, где собрался в начале двадцатых годов прошлого века цвет российской эмиграции, с шумным успехом прошла большая выставка живописи и рисунков Рыбака. «Талант и своеобразие», — так определил его творчество Леонид Пастернак. К сожалению, большинство картин Рыбак, отправившись в Украину проведать родные места, оставил в Берлине. Разыскать их потом не удалось. Слава богу, сохранились папки с рисунками и литографиями.

На родине он снова громко заявил о себе как талантливый театральный художник, оформив несколько спектаклей в еврейских театрах Москвы и Харькова, а еще — как замечательный иллюстратор детских книжек. Именно Рыбаку принадлежат остроумные и трогательные рисунки к стихотворным сборникам Льва Квитко, расстрелянного в 1952 году.

Когда Рыбак уехал в Париж, создалось впечатление, что он увез с собой детство. Потому что во Франции он, в основном, иллюстрировал книги и альбомы для детей и будто выплескивал на полотно и бумагу воспоминания детства — прекрасные, забавные, сладостные и страшные. Его живопись и книжная графика по-прежнему были виртуозны.

Он рано умер, замечательный этот художник, в роковые 37 лет. Ходили слухи, что был убит. Так ли это? Снова вспомнились светловские строчки: «В дальнюю область,/В заоблачный плес/Ушел мой приятель/И песню унес…» Память о нем не угасла, а теперь интерес к его творчеству возродился с новой силой: выставки в Париже, Тель-Авиве, Брюсселе. Радостно, когда настоящий талант находит заслуженное признание.

(Опубликовано в газете «Еврейское слово», 2007 год)

El — изобретатель

(Не)детская песенка