Забытые герои: участники Войны за независимость Израиля, погибшие при катастрофе «Дакоты»

Материал любезно предоставлен Tablet

Поздно вечером 24 октября 1948 года — был последний день еврейского праздника Суккот, и шла Война за независимость Израиля — транспортный самолет «Дуглас С‑47», он же «Дакота», вылетел из тель‑авивского военного аэропорта Сде‑Дов. Задание у него было рутинное: обеспечить снабжение осажденного поселения Сдом в пустыне Негев близ южной оконечности Мертвого моря. Сдом, как и многие подобные поселения, взяли в кольцо силы противника, и попасть в него можно было только по воздуху. Спустя несколько секунд после взлета правый двигатель начал перегреваться, изрыгнув языки пламени. Пилот изменил курс — решил совершить экстренную посадку на авиабазе Тель‑Ноф, но, когда впереди уже показался аэродром, двигатель взорвался, снес одно крыло, и самолет, пикируя по спирали, рухнул за несколько минут до полуночи. Столкнувшись с землей, он взорвался, и все пять человек на борту погибли; это была одна из первых в истории Израиля авиакатастроф, повлекших за собой человеческие жертвы. Тем не менее в молодом еврейском государстве — а оно каждый день несло потери на кровавой войне — эта авария прошла почти незамеченной. В последовавшие за катастрофой дни газеты — а их было уже несколько — даже не упомянули о крушении.

Когда вокруг, куда ни глянь, солдаты доблестно жертвовали собой, в катастрофе перегруженного, давно нуждавшегося в техобслуживании самолета‑развалюхи, который вез осажденным израильтянам муку, кофе и мыло, не увидели ничего героического. Но, хотя в самой аварии, пожалуй, не было ничего необычного, ее обстоятельства позволяют заглянуть в ранний период, когда Израилю приходилось довольствоваться тем, что было под рукой, а ее жертвы проливают свет на тех, кто давно забыт. Все они принадлежали к разношерстным отрядам невоспетых иностранных добровольцев, хлынувших на Святую землю в 1948 году, — то были тысячи идеалистов, ветеранов Второй мировой, без которых Израиль вряд ли отстоял бы свою независимость. Но, когда бои утихли и Израиль наконец‑то собрался поведать свою историю, не осталось попросту никого, кто рассказал бы об этих молодых мужчинах, чья история производит глубокое впечатление. Четверо из этих пяти офицеров — пилот Уилф Кантер, его второй пилот Фред Стивенсон, штурман Уилли Фишер и радист Леон Лайтман — иностранные добровольцы, и у них не было в Израиле родни, которая похлопотала бы, чтобы их память увековечили. Пятый, Майкл Уимерс, был холостяк, эмигрант из Германии. Десятки лет израильские военные располагали лишь скудными сведениями об этих, таких непохожих людях, но их происхождение и биографии, такие разные, вместе составляют пеструю палитру, рисующую борьбу Израиля за выживание в его ранние дни.

И вот теперь, спустя 70 лет, мы наконец‑то можем получить более или менее полную информацию об этих прежде почти что безымянных бойцах и их исторической эпохе — получить благодаря неотступному упорству офицера ВВС, преданного своему делу, благодаря неуклонной кампании, которую вела женщина, сама понесшая утрату, а также — чему я сам не перестаю удивляться — благодаря моим отчаянным попыткам уговорить Микки Хеллера, моего деда по отцовской линии, рассказать что‑нибудь — хоть что‑то! — о том, что ему довелось пережить на Второй мировой.

Мне никак не удавалось уговорить деда рассказать о его военном прошлом, и это одно из сильнейших огорчений в моей жизни. Он родился и вырос в Торонто, на свадебном фото запечатлен в военной форме, и вся семья знала, что на Второй мировой он был штурманом Королевских военно‑воздушных сил Канады, в 1942–1944 годах совершал боевые вылеты с базы в Англии в Европу на бомбардировщиках «Ланкастер» и «Виккерс‑Армстронг Веллингтон». Вот и все, что я знал. Я не опускал рук — при каждом удобном случае старался разговорить дедушку, но всякий раз, когда по его глазам я видел, что ему что‑то вспоминается, его лицо выражало явное недовольство: он поджимал губы, ненадолго замолкал. «Ты, видно, не очень любишь говорить о войне?» — спросил я, в очередной раз приехав в Торонто. «А о чем тут говорить? — ответил он. — Много ребят ушло воевать, а вернулось мало».

Наконец, в начале 2011‑го — в тот год ему должно было исполниться 90 — я решил предпринять последнюю попытку разговорить моего зейде — так он подписывал письма ко мне. Предыдущие восемь лет мои усилия в основном лишь усугубляли разочарование, которое я испытывал всю жизнь, — много лет дед непреклонно хранил молчание. С одной стороны, я узнал о Второй мировой столько, что и вообразить бы не смог, и к тому же убедил Зейде поделиться со мной наблюдениями и соображениями. Дед читает запоем, особенно книги по военной истории, и любит потолковать о битвах, стратегиях и вооружениях. Он также с гордостью отмечает, что евреи Канады внесли в войну очень большой вклад: в боевых действиях участвовало 17 тыс., то есть около 40% всех годных к воинской службе евреев мужского пола, причем большинство добровольцев направили служить за границу. Важнее всего то, что в его преклонные годы мы сблизились и мне удалось завязать более теплые, чем раньше, отношения с дедом — он один дожил до этого времени, моего другого деда и обеих бабушек уже нет в живых. С другой стороны, хотя он порой и рассказывал какой‑нибудь случай из жизни, всегда сохранялась некая отчетливая черта, за которую он заходить не разрешал: стоило спросить лично о нем или о том, что он пережил на войне, дед всякий раз замыкался и менял тему.

Но было одно исключение: он поделился со мной историей друга, вместе с которым в 1942 году на борту британского военного корабля «Королева Елизавета» пересек Атлантику, направляясь на войну в Европе; звали его Уилф Кантер, он тоже был еврей из Торонто. За последние несколько лет я узнал об Уилфе Кантере больше, чем о родном дедушке. На долю Кантера выпали испытания, которые по драматизму ничем не уступят всем известным мне книгам и фильмам про Вторую мировую.

Основные факты Зейде знал: Кантер был пилотом и трижды чуть не погиб. Но ему хотелось выяснить подробности. Зейде — об этом он никому из родни не говорил — состоял в организации «Канадские еврейские ветераны войны» и был одним из тех, кто помог создать в Торонто мемориал участникам войны. На мемориале указаны имена 570 евреев — как тех, кто пал в бою, так и тех, кто вернулся с войны и был зарегистрирован как ветеран. Поскольку его старый друг Кантер не подпадал ни под одну категорию, Зейде хотел включить в базу данных мемориала его полную биографию.

Во время войны они переписывались, и Кантер пригласил Зейде в Букингемский дворец, где ему должны были вручить орден «За выдающиеся летные заслуги». Но мой дед не смог присутствовать. Его последнее письмо Кантеру, отправленное в 1944 году, вернулось с военным штемпелем на конверте: «Настоящее местонахождение неизвестно», а красные прописные буквы попросту извещали: «ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ». Они потеряли друг друга из виду, и лишь спустя много лет Зейде выяснил сухую хронологию судьбы Кантера. Теперь он попросил, чтобы я, воспользовавшись своим репортерским опытом, дополнил ее подробностями.

От того, что я раскопал — о Кантере и остальных, — просто дух захватывало.

Уилфред Кантер родился 7 февраля 1921 года близ Киева, его родителей звали Леон и Ева Кантер. В младенчестве Уилф потерял отца, а в пять лет вместе с матерью и старшей сестрой Софи иммигрировал в Канаду, в Торонто. Вырос в деловом квартале Торонто, учился в Центральной технической средней школе и в 1941 году ушел в армию. На следующий год окончил летную школу и отправился на войну.

В апреле 1943 года бомбардировщик «Галифакс», на котором он был вторым пилотом, сбили после того, как он выполнил боевое задание в небе над Штутгартом. Кантер прыгнул с парашютом, приземлился на территории оккупированной Франции, при этом сломал ногу. Он единственный из шести членов экипажа остался жив и не попал в плен; девять дней он провел в убежище и выжил благодаря местной семье, которая снабдила его едой и одеждой, а потом передала с рук на руки бойцам Сопротивления: те тайно переправили его в Париж, оттуда в Бордо, оттуда в Пиренеи, где он перешел пешком испанскую границу. Из Испании он пробрался в Гибралтар, а оттуда в Англию, где король Георг VI вручил ему в Букингемском дворце орден «За выдающиеся летные заслуги». Наградили Кантера, согласно документам, за «величайшее мужество и стойкость».

Меньше месяца он провел в отпуске — дома в Торонто, а затем счел, что вновь годен к службе, и вернулся в Англию, чтобы возобновить боевые вылеты на бомбардировщиках; во время одного из вылетов его самолет загорелся, но он благополучно вернулся на базу. В апреле 1944 года Кантеру повезло меньше. При бомбежке Дюссельдорфа его самолет снова сбили, и Кантер попал в плен к немцам. После длительного допроса в гестапо он провел девять месяцев в печально известном немецком лагере для военнопленных «Шталаг Люфт III», о котором впоследствии сняли фильм «Большой побег» (1963); при этой попытке к бегству 50 летчиков британских и союзнических ВВС были вновь схвачены и казнены . В биографии Кантера в военном архиве Израиля сказано, что он участвовал в этом знаменитом побеге — дожидался, когда до него дойдет очередь вырваться на волю. Но хронология его официального послужного списка за военные годы в канадском архиве свидетельствует, что в этот лагерь его привезли, по крайней мере, спустя месяц после «Большого побега». Как бы то ни было, лагерем его приключения далеко не исчерпываются.

Когда страны антигитлеровской коалиции начали наступление на Германию, оставшихся военнопленных повели на запад, подальше от наступавшей советской армии. Кантер бежал и сумел связаться с одной британской частью. Немецкий офицер ненадолго снова взял его в плен, но бойцы Сопротивления застрелили немца, вернули Кантеру свободу и отдали ему отобранный у немца пистолет «люгер», который Кантер сохранил на память. «До сих пор сам не знаю, как выбрался оттуда живым», — сказал он впоследствии матери. Наконец Кантер вернулся домой в Канаду, накопив за военное время 2500 часов налета.

После нескольких лет метаний — ему никак не удавалось найти, чем бы заняться, — Кантера потянуло на войну, и он отправился в Израиль и прибыл туда вместе с другими добровольцами 5 августа 1948 года. Он был одним из пяти еврейских канадских пилотов с опытом участия во Второй мировой войне, которые служили в молодых израильских ВВС. В Израиле Кантер — там его звали ивритским именем Зеэв — вступил в 103‑ю эскадрилью, размещенную в Рамат‑Давиде, и управлял в основном самолетами «Дакота» — бомбил и доставлял грузы, как и в последнем вылете, в котором и сложил голову в 27 лет.

«Да, вот это жизнь, — вспоминал Зейде, а затем сообщил о старом друге кое‑что совершенно неожиданное: — И что всего забавнее — у этого парня глаза были на мокром месте. Мужества ему было не занимать, но он чуть что плакал».

После войны пути друзей разошлись. Зейде, младший из семерых детей, вернулся к невесте, которая его дождалась, вознамерился создать семью и собственное дело, а прежде всего забыть войну и двигаться дальше. В итоге он основал фирму, которая специализировалась на женских блузках, но теперь, когда ему 97, самая большая гордость моего овдовевшего деда — его четверо детей, девять внуков и двенадцать правнуков. Напротив, Уилфу Кантеру было не суждено завести семью. После войны он места себе не находил и снова обрел цель в жизни, только когда его поманили авиация и Израиль.

Что привело Кантера в 1948 году в Израиль, можно не в последнюю очередь объяснить тем, как складывалась его жизнь и воинская служба вплоть до этого, а также его психологическими особенностями, коренившимися, вероятно, в его детстве. Отец Кантера, человек болезненный, умер незадолго до отъезда семьи из Киева в Канаду, а мать, когда они плыли через океан, тяжело заболела и слегла, так что на борту парохода Уилф и его сестра Софи восьми лет были вынуждены в основном заботиться о себе сами. Если Софи страдала от травмы, вызванной этой ситуацией, Уилф воспринял ее как приключение, и оно привило ему с ранних лет самостоятельность и уверенность в себе, что проявилось и на войне.

Хотя в Европе ему довелось много чего пережить, Кантер мало рассказывал о подоплеке тех событий. Его мать узнала о пытках и допросах в гестапо лишь несколько лет спустя. Вскоре после аварии она в 1948 году побывала в Израиле, и написанные от руки заметки, скрепленные ее подписью, стали для военных источником почти всех биографических сведений на последующие 70 лет. Мать Кантера скончалась в 1989 году. Сестра Софи умерла в 2016 году в возрасте 97 лет, передав все, что хранила на память, своему младшему сыну — племяннику Кантера Уэйну Гершону, 68 лет.

Гершон сказал мне, что расспрашивал бабушку редко — ведь она до конца дней горевала по единственному сыну. Рассказы матери Гершона — это в основном полные нежности воспоминания старшей сестры, а не сведения о житье‑бытье брата на войне или его недолгой жизни в Израиле. Но Гершон все же унаследовал единственные материальные свидетельства, оставшиеся от дяди, погибшего за два года до рождения племянника.

Согласно официальному личному делу военнослужащего, которое прислал мне Гершон, Кантер отплыл из Канады 21 августа 1942 года и 1 сентября, спустя 11 дней, прибыл в Британию. Тогда‑то они с Зейде и подружились, но Зейде, по своему обыкновению, не вдавался в подробности того, как завязались их отношения.

«На том корабле были тысячи ребят, и по большей части мы разговаривали в многочасовой очереди в столовую», — сказал он.

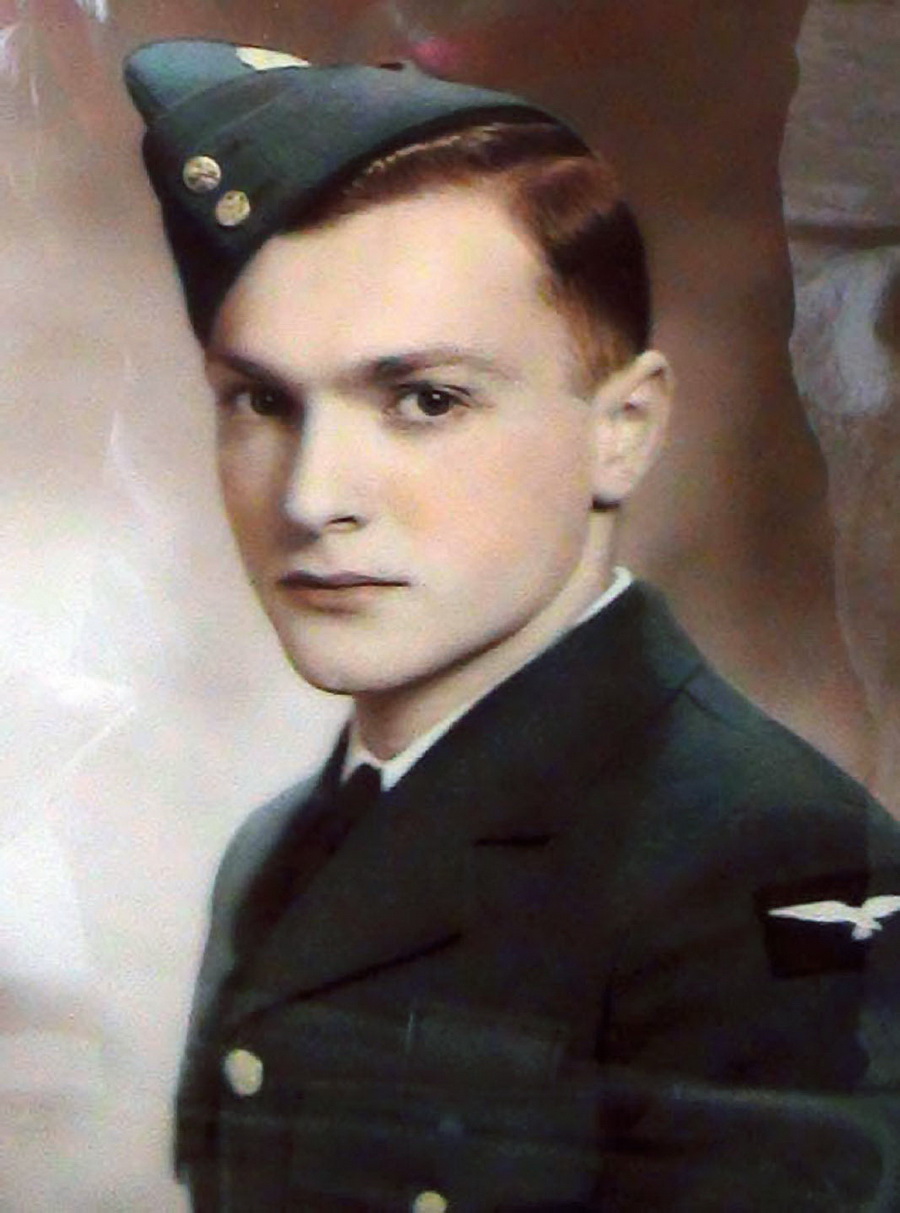

В пакете, который дал мне Гершон, также имелись официальный приказ о демобилизации лейтенанта ВВС Ллойда Уилфреда Кантера, его послужной список за время войны, его значок ветерана войны, информация о его пребывании в плену и много чего еще. В документах значилось: рост 172 см, телосложение среднее, глаза голубые, шатен. Военнослужащий с личным номером J17845 наконец‑то стал реальным человеком, чей образ вставал с этих бумажных листков, обнаружилась также его новая фотокарточка вдобавок к той единственной, что была известна до тех пор: красивое суровое лицо вполоборота.

Получил я и дневник, который он вел в немецком лагере военнопленных «Шталаг Люфт III» близ города Заган , в 160 км к юго‑востоку от Берлина. Ему выдали «Журнал наблюдений британского пленного в военное время» — одну из тех записных книжек, где военнопленных побуждали делать записи и зарисовки, а также сохранять памятные вещи о пребывании в плену. Это единственный известный нам документ, в котором Уилф Кантер сам говорит о себе.

Судя по личному делу Кантера во время Второй мировой, он оказался в лагере «Шталаг Люфт III» не раньше, чем спустя месяц после «Большого побега» в марте 1944 года. В его дневнике нет никаких упоминаний о побеге, как и, естественно, упоминаний о его еврейской вере: ведь если бы нацисты узнали, что он еврей, это стало бы смертным приговором.

Но дневник все же приоткрывает кое‑какие подробности, которых больше нигде не найдешь. Кантер рисовал виды лагеря, его схему, будки с часовыми. Записывал идеально четким почерком свои стихи и повседневный распорядок, чем их кормили (перловой кашей и джемом), какие занятия они себе находили — в том числе спорт и любительский театр, о чем разговаривали между собой «криги» — так называли себя военнопленные. Перечисляет 102 книги, которые прочел за колючей проволокой, и основные события, очевидцем которых был, особенно накануне освобождения.

«В ср. 4 апр. 1945 я впервые увидел снаряд или ракету “Фау‑2”, и, должен сказать, выглядела она внушительно, — написал он. — 4. апр. 45 над лагерем пролетела ракета “Фау‑2”. Последние несколько дней настроение очень приподнятое, так как к этому району приближаются наши армии».

Он написал, что «100 головорезов» оставили в лагере, чтобы передать их советским освободителям. После освобождения он описывает, как видел «много убитых головорезов, валявшихся там и сям в лесу. Ужасное зрелище». Тем временем криги кормились тем, что находили в окрестностях, где в их распоряжении были «бесчисленные куры, гуси, индюшки, ягнята и свиньи». Он записывал даты, когда получал посылки от Красного Креста, перечислял болезни, которые подхватил в лагере. Включает в дневник отрывки — среди них попадается кое‑что забавное — из адресованных военнопленным писем их близких, в том числе, как можно предположить, от жен или подруг. «Надеюсь, когда ты вернешься, ты не умрешь для страсти», — говорится в одном отрывке. «Уверена, ты и впрямь почувствуешь себя странно, когда встретишься с противоположным полом», — говорится в другом. А в еще одном: «Как же я рада, что тебя сбили до того, как полеты стали опасными».

После войны Кантера отправили домой. Гершон подтвердил мои давние подозрения: Кантер был подавлен и никак не мог найти, к чему себя приложить. Подрабатывал чертежником, но огорчался, что его мало куда берут, сравнивал свои мытарства с мытарствами деда, который не смог стать фармацевтом на Украине из‑за того, что был евреем. Но в основном им владело желание летать, и от хандры он окончательно оправился, только когда подвернулся шанс вернуться в небо в Израиле. «Думаю, для Уилфа пойти ва‑банк и отправиться в Израиль было делом личным, — говорит Гершон. — Он признавал, что это правое дело. Не думаю, что ему просто нравилось воевать». Уезжая в Израиль, Кантер не взял с собой свою девушку Лию, к которой очень хорошо относились его сестра и мать.

Несколько лет назад я решил разыскать захоронение Уилфа Кантера в Реховоте — это в центре Израиля. Типичное израильское военное кладбище: ряды за рядами простых, единообразных прямоугольных участков с крохотными ухоженными цветниками и надгробиями, на которых выгравированы основные сведения о каждом военнослужащем. Я обнаружил могилу Кантера между двух других, с теми же датами смерти, — могилами Майкла Уимерса и Уильяма Фишера; о них я тогда представления не имел, знал лишь, что они погибли вместе с Кантером в авиакатастрофе. На кладбище было безлюдно, и в зловещей тишине я положил на надгробие камешек и сказал вслух: «Зейде передает привет».

Но в последующие годы история Уилфа Кантера отошла в моей нерегулярной переписке с Зейде на задний план и чуть ли не изгладилась из памяти, пока, нежданно‑негаданно в мае 2018 года мне не позвонила — наудачу — женщина по имени Эфрат Галь и сказала, что ищет информацию о Кантере. Оказалось, она и ее муж были основной силой в группе, а группа эта собирала для мемориального зала на авиабазе ВВС Неватим в пустыне Негев биографические сведения и шла по следу родни погибших израильских военных летчиков. Кантер был, по‑видимому, единственным из 103‑й эскадрильи, чьих потомков или близких друзей не удавалось отыскать. Муж Эфрат, Гидеон, бывший частный детектив, каким‑то образом разыскал Зейде: так они вышли на меня. К моему изумлению, они уже разыскали и родню всего экипажа «Дакоты», и шли по следу потенциального племянника Кантера, живущего где‑то за городом в Мэне. Они хотели, чтобы я поделился с ними идеями и результатами моих поисков, что я охотно сделал. Зато они сделали для меня кое‑что еще — вновь разожгли страстный интерес к биографии этого примечательного человека и его товарищей по экипажу, особенно в свете того, что мне никак не удавалось выяснить биографию родного дедушки.

У Эфрат был свой мотив — судьба ее пропавшего родственника: ее дядя, о чьей судьбе она долгое время ничего не знала, разбился на самолете во время Синайской кампании 1956 года. «Много лет нам ничего не было известно про дядю, и ходить к нему на могилу было некому, — объяснила она. — Мне не давала покоя мысль, что другие тоже ничего о своих не знают, либо военные ищут, но не могут отыскать родню погибших. Тогда я, не сходя с места, решила, что так быть не должно. Переверну весь мир, но их отыщу».

Эфрат и Гидеон вскоре связались с Талем Ландманом; этот дюжий мужчина — ходячая энциклопедия истории ВВС, отслужил обязательные три года на базе Неватим в должности координатора по увековечению памяти павших и сохранению наследия, за чем последовали более 20 лет службы в резерве. Ландман считал, что его долг — увековечить память 110 павших авиаторов с этой базы и разыскать всех, кто знал их лично. «Я убежден, что никто не должен умирать дважды. Никто не должен потонуть в бездне забвения, — пояснил Ландман. — Эти люди отдали жизнь за нашу страну, и мы не можем смириться с тем, что никто даже не знает, жили они или нет».

Эфрат и Таль вместе отыскали около дюжины родственников давно забытых военных, ввели этих людей в дружный круг осиротевшей родни авиаторов. Затем супруги Галь перенесли свою работу за границу: разыскивали родственников, договаривались о том, что их доставят самолетом в Израиль, где они смогут посетить могилы, предоставляли им кров в своем доме. А заодно принимали с распростертыми объятиями многих из тех, кто даже не знал, что принадлежит к некоему большому сообществу. Таких, как потомки Фреда Стивенсона».

Фред Стивенсон родился в городе Флинт в США 6 марта 1919 года в семье Анны и Эллафа, протестанта с исландскими корнями. Когда Фреду было десять лет, семья переехала в канадскую провинцию Саскачеван, где его отец занялся сельским хозяйством. Юность Фреда проходила в Реджайне и Эстоне. Он играл в бейсбол, пел, на досуге занимался резьбой по дереву. В 1941 году ушел в армию и прослужил в ВВС пять лет, в том числе пилотом транспортного самолета на Второй мировой войне. Летал над Европой, накопил около 1600 часов налета на самолетах разных моделей. По словам одного его родственника, Стивенсон, помимо всего прочего, прикрывал с воздуха канадские суда, доставлявшие через Атлантику солдат и грузы в Европу. Есть фото тех времен: мальчишеское лицо без единой морщинки, скандинавские черты, берет набекрень.

Стивенсон вернулся на родину, занялся фермерством в Саскачеване, затем переехал в Ванкувер, поближе к дочери. В отличие от его товарищей‑евреев, неочевидно, что побудило его стать пилотом‑добровольцем в Израиле. Но он определенно не был наемником, и главными мотивами его решения стали, видимо, христианская вера и личные обстоятельства. К 1948 году он почувствовал себя неприкаянным: разошелся с женой и искал, чему бы себя посвятить. Как утверждается в статье в «Исраэлит пресс», идишско‑англоязычном еврейском еженедельнике, выходящем на западе Канады, Стивенсон как‑то раскрыл телефонную книгу, набрал номер человека с фамилией, похожей на еврейскую, и заявил озадаченному абоненту, который взял трубку, что хочет пойти добровольцем на войну в Израиле. Оказалось, что он, сам того не подозревая, обратился к местному еврейскому адвокату — тот все организовал, и Стивенсон уехал. В октябре он прибыл в Израиль: в четыре часа дня прилетел, а спустя четыре часа уже вылетел на первое задание. Товарищи рассказывали, что Стивенсон был бесшабашный любитель приключений, идеальный товарищ для его нового друга Уилфа Кантера.

У Стивенсона был только один ребенок — дочь Шерон. Мать ее снова вышла замуж и особо не рассказывала Шерон об отце. Зато бабушка, не вдаваясь в подробности, рассказала, каким добряком был ее отец, как любил танцевать и петь, какое у него было прекрасное чувство юмора. Версия, что Стивенсон позвонил еврейскому адвокату, чтобы пойти добровольцем, представляется Шерон сомнительной; она слышала, что про войну в Израиле ему сообщил некий друг, и Стивенсона это заинтересовало.

«Он просто нашел способ прийти на помощь стране, в том числе получить возможность летать и служить правому, как говорили ему ум и сердце, делу, — сказала она. — Поверьте мне: он знал, как рискованно туда ехать, — ведь он попросил моих деда и бабку вырастить меня, потому что назад не вернется».

Она его почти не помнит — разве что как он, приехав ее навестить, кружил ее по комнате, пел песни и купил ей серого слоника с красным бантом. «Он купил мне красное зимнее пальто. Я была в восторге, думала, что никогда такого красивого пальто не видела», — вспоминает Шерон; теперь она живет в Стратморе в провинции Альберта, недалеко от Калгари.

Последний раз Стивенсон навестил дочь весной 1948 года — она тогда гостила у бабушки и дедушки в деревне Уортайм (провинция Саскачеван). Он купил ей голубой велосипед. «Это все равно что купить новый автомобиль: мы все были вне себя от радости», — сказала она.

Тогда‑то он и сообщил взрослым, что подумывает поехать сражаться за Израиль. «В ту пору я не знала, что вижу его в последний раз», — сказала Шерон Дешан. Сейчас ей 78.

Она вспоминает, как в октябре того же года вернулась из школы — пообедать дома. Когда она вошла, по радио звучала песня «Английский сельский сад»: ее всегда ставили в полдень. Мать и отчим усадили Шерон и сказали, что ее отец погиб, управляя самолетом в Израиле, и домой не вернется. «Я даже не знала, что он уехал в какое‑то место под названием Израиль», — сказала она.

Фреда Стивенсона — а было ему 29 лет — похоронили на христианском кладбище в Яффе спустя три дня после гибели. Но в 1951 году по просьбе семьи останки перенесли в протестантскую часть военного кладбища в Хайфе. Дочь Шерон побывала на его могиле в 1994 году вместе со своим мужем Рэем, а затем в 2018 году, на 70‑летие Израиля, вместе со своей дочерью Коринной.

«Наверное, он, как и я, считал, что все имеют право на независимость, — сказала Шерон. — Он поступил по велению сердца, и я им горжусь».

Третий член экипажа «Дакоты» во время Второй мировой войны служил, как и мой дед, штурманом, летал бомбить Европу. Но у него — в отличие от моего деда — были друзья и родственники, которые охотно поделились многочисленными подробностями его жизни и военной службы.

Уильям Фишер родился 28 августа 1923 года в России, в Проскурове , спустя два месяца после смерти своего отца. В следующем году осиротевшее семейство: Фрида, мать Уильяма, и трое старших детей — Макс, Соня и Морис — переехало в Канаду и обосновалось в Виннипеге, где малыша называли Биллом, а чаще Уилли. Приехали они без гроша в кармане, жили в трехкомнатной квартире на Бэрроуз‑авеню, дети ходили в школу, где получили еврейское образование, а потом пошли работать — надо было помочь семье в годы Великой депрессии. Юного Уилли называли маменькиным сынком — он держался поближе к дому, старался помогать овдовевшей матери.

Его лучший друг детства Леон Тесслер описывает Уилли как бесстрашного, внутренне свободного человека, хорошего спортсмена — особенно он отличался в прыжках в высоту, старшеклассником завоевал несколько медалей на школьных соревнованиях. Тесслер говорит, что Уилли также был одаренным художником и учил друзей рисовать силуэты, но в то же время и озорничал — например, обстреливал из водяного пистолета проезжавшие машины. Вместе с еще несколькими еврейскими мальчиками учредил клуб, заседали его участники дома у Уилли.

«Он был самый настоящий друг, ни о ком никогда не сказал дурного слова. На все смотрел с оптимизмом, — рассказал мне по телефону из Торонто Тесслер, которому теперь 95. — В отрочестве его всегда интересовали звезды и созвездия. Наверное, поэтому он и стал штурманом, когда пошел служить в ВВС, осуществив свою мечту. Он всегда мечтал летать и ориентироваться по звездам».

Фишер ушел в армию в 1942 году, как только окончил среднюю школу, и прослужил три года штурманом на бомбардировщике «Ланкастер» — совершал боевые вылеты в Германию и Францию вплоть до 1945 года, до самого конца войны. На фотографии из личного дела военнослужащего — мужчина с хорошей осанкой и красивой семитской внешностью. Он совершил 28 боевых вылетов на бомбардировщике и целым и невредимым вернулся в Виннипег, там вначале работал на фабрике своего дяди, где шили рубашки, а потом открыл свой магазинчик — торговал орехами.

Тесслер — он во время Второй мировой состоял в Войсках связи Канады и не был откомандирован в Европу — сказал, что Фишер тоже почти не говорил о том, как ему служилось во время войны, хотел оставить ее в прошлом.

«Хвастуном он никогда не был и о своих подвигах не рассказывал, — сказал Тесслер, заметив при этом, что точно так же вели себя и другие его друзья. — Если они побывали в бою, то никогда об этом не говорили. Они никогда не говорили об этом, а мы никогда не допытывались, потому что нам было ясно, что им и так тяжело приходилось».

В 1948 году Фишер навестил Тесслера и его жену в Торонто по пути в Оттаву, откуда должен был выехать в Израиль, и сообщил давнему другу, что принял серьезное решение. «За себя Уилли никогда не беспокоился — он не знал страха, — сказал Тесслер. — Но он не искал приключений. Он был идейный. Стремился помочь, как только мог».

Фишер добрался в Израиль через Англию и Швейцарию; он называл себя вымышленным именем Мордехай Мандель, опасаясь нарваться на неприятности с канадскими властями и лишиться гражданства. В Израиле он всецело посвятил себя авиации — изучал новые модели самолетов. В его бортовом журнале указаны вылеты для бомбардировок Беэр‑Шевы и вылазки еще южнее, в Египет. В отличие от большинства своих товарищей‑добровольцев, планировавших после войны вернуться домой, Фишер предполагал остаться и незадолго до гибели начал учить иврит.

В письме Тесслеру он поделился кое‑какими наблюдениями о молодой стране: его впечатлило, что еврейские мужчины брались в Святой земле за различные работы физического толка — раньше он редко видел, чтобы евреи выполняли такую работу. «Погода совершенно чудесная, хоть и немножко жарковато, — написал он. — Как они умудряются вырастить хоть что‑то на песчаной почве, ума не приложу. На эту Землю обетованную нас вывел Моисей. Я бы сказал, что он нас не туда привел. Что бы ему привести нас в Калифорнию».

Он описал поездки в Хайфу, Иерусалим и несколько кибуцев, отмечая, что крестьянская жизнь на коллективных фермах не по нему. «Свободная любовь — пожалуй, единственное, что по вкусу там большинству американцев. Мало кто из западных людей может обречь себя на такого рода жизнь, — писал он. — Здесь у нас западные города с очень восточным оттенком. Что же до дорожного движения, ты никогда ничего подобного не видывал. Даже когда я просто стою и смотрю, подмывает зажмуриться и завопить. А водитель — тот и вовсе может рехнуться. Тротуары считаются законным местом для всяческих транспортных средств, и по ним часто катаются».

«Армия здесь протухла политикой, и это прямо‑таки ошеломляет. Такое ощущение, что у нас здесь, как в южноамериканских республиках, ни дня без революций и т. д., — сказал он. — Здесь много горячих голов».

И все же он обнаружил, что эта страна его влечет.

Тогда же, в сентябре, он отправил матери из Тель‑Авива письмо на идише. «Моей любимой маме. Могу сказать, что у меня все отлично. Надеюсь, вы все тоже здоровы. Жду письма, и, надеюсь, оно придет скоро. Как у тебя дела?»

По‑видимому, он получил ответ, так как накануне рокового вылета 24 октября 1948 года отправил через «Канадиан пасифик» телеграмму, где скупо писал: «Получил твое письмо. Все хорошо». Больше ни одной весточки от него не получали. Погиб он в 25 лет.

«Израиль попал в беду, — сказал Уилф Мандель, племянник Фишера. — Летчиков у них не было, а нужда в них была, и он считал, что может им с этим помочь».

Мандель — ему было два года, когда Фишер погиб в Израиле, — вырос на рассказах о погибшем дяде. Впоследствии Мандель дотошно изучил биографию Фишера, выступал в школах, произнес о нем речь на памятном мероприятии еврейской общины в Канаде. Чтобы не дать забыть об экипаже «Дакоты», он каждый год пишет письмо в редакцию, и «Канадиан джуиш ньюс» его публикует. В прошлом году он получил интересный отклик на такое письмо. Оказывается, мой Зейде — а ему легче делиться воспоминаниями с незнакомыми — связался с ним и сообщил, как они с Фишером пересеклись. Мандель — он тоже живет в Торонто — сказал мне по телефону, что, на его взгляд, моему овдовевшему Зейде одиноко, и он решил его навестить. И так и сделал. Его отец часто говорил, сказал Мандель, что Фишер «выжил» на Второй мировой; такое же впечатление произвел на Манделя Зейде. «Невозможно поверить, что выжившие в большинстве своем не страдали от той или иной формы посттравматического стрессового расстройства, — но они все равно продолжали летать, — написал он мне после их встречи. — Я прекрасно понимал вашего деда, когда он говорил, что ему посчастливилось вернуться живым, — и все тут».

Статистика из Музея командования бомбардировочной авиации в Нэнтоне (провинция Альберта) помогла нам понять, насколько опасной была служба Зейде. Из 120 тыс. человек, служивших в силах бомбардировочной авиации, погибли 55 573 — более 45%, в том числе приблизительно 10 250 канадцев. В музее говорят, что такие потери сопоставимы только с худшей мясорубкой в окопах Первой мировой войны. Еще более крупные потери были только среди нацистских подводников. Согласно сайту музея, командование бомбардировочной авиации потеряло за одну ночь больше людей, чем командование истребительной авиации за весь период битвы за Британию.

Как и мой дед, Фишер совершал вылеты в основном по ночам, на самолетах, в экипажах которых не было стрелков подфюзеляжной установки, — то есть ничем не защищенных от немецких атак из темноты внизу.

«Знаешь, летный состав потерял пятьдесят процентов — пятьдесят процентов ребят не вернулись, а им всем было по двадцать лет, от силы двадцать один», — сказал однажды Зейде, и его голос осекся.

Мне всегда говорили, что Зейде, совершив столько вылетов, сколько предписано, вернулся на родину в звании уорент‑офицера. Предполагалось, говорили мне, что, если ты, всем смертям назло, после определенного количества вылетов остался жив, ты заслужил право отправиться домой. Но мне не удалось ни удостовериться, так ли это, ни толком разобраться, что конкретно Зейде делал на войне. Наверное, я этого никогда не узнаю. Я непрямой потомок ныне живущего ветерана, а значит, получить доступ к личному делу Зейде в военных архивах могу только с его разрешения. В этом он мне многократно отказывал — однажды даже отшвырнул готовый бланк разрешения, который я приготовил и положил перед ним, чтобы он его подписал. Но после моих продолжительных попыток я почти уверен, что у него было, как, вероятно, и у них у всех, посттравматическое стрессовое расстройство, в старые времена его называли контузией, пусть деду и не поставили такого диагноза. И лучший способ его преодолеть, как считали мужчины его поколения, — просто не говорить об этом.

Хотя в армии служили двое из его детей, пятеро внуков и даже один правнук, Зейде давал нам всего два совета: «Никогда ни на что не вызывайся добровольно» и «Следи, чтобы ноги у тебя были чистые и сухие».

С каждым новым открытием я пытался вывести Зейде на откровенный разговор о том, что я выяснил. И каждый раз упирался в тот же тупик. «Я мало что совершил, — сказал он мне в присущей ему манере в 2015 году. — Правда, я участвовал в битве при Пикадилли‑сёркус. Ты о такой слыхал? — хихикнул он. — Там, где мы с девушками знакомились».

Я не мог определить, скромничает он или говорит чистую правду, — может, за службу с ним и впрямь ничего особенного не случалось и ему не о чем рассказать. Но была и хорошая новость: он стал реже избегать таких тем. В солидном возрасте Зейде рассказал мне истории еще нескольких своих друзей, ему стало легче говорить о войне — но только не о своей роли в ней.

Зейде отказался дать мне письменное разрешение на доступ к архивам, а раз так, мне, чтобы распутать загадку, пришлось обходиться преимущественно подсказками из старой квартиры деда с бабкой, — такими, как его военный билет военнослужащего Королевских ВВС Канады и вырезка из номера газеты «Глоб энд мейл» за 1942 год, где сообщалось, что сержант Хеллер по прозвищу Микки, летчик‑наблюдатель ВВС Канады, недавно отбыл на базу на востоке Канады. Кое о чем можно было догадаться и по разнообразным фото, которые он хранил. На одной Зейде в Европе, в военной форме, стоит вместе с приятелями из ВВС перед бомбардировщиком. На других Зейде в берете и со штурманским значком — «крылышками», Зейде в комбинезоне и с парашютным ранцем, а также Зейде с приятелями (и с усами, он их отрастил тогда и с тех пор никогда не сбривал) перед укрепленным — обложенным мешками с песком — домом.

Он интересовался всеми моими розысками и пространно их комментировал, но категорически отказывался рассказывать что‑либо сам. В начале 2017 года, на шиве по бабушке, я познакомился в их доме престарелых с одним бывшим добровольцем, который побаловал меня историями о том, как высаживался на берег в «день Д», а потом участвовал в Войне за независимость Израиля. «Держи ухо востро с этим малым. Начнешь с ним разговаривать, и он тебя заговорит, — предостерег меня Зейде. — Жизнь у него была ух какая — что да, то да, но говорит он о ней без умолку». Не то Зейде. Он говорил: «Что было, то было».

И все же, хоть я о том не просил, он прислал мне свои медали и копию письма, которое год назад отправил в «Глоб энд мейл», в ответ на заметку некоей Кэтрин Данфи о поездке в Шотландию. В письме он поделился с незнакомым человеком историей такого рода, которую я всегда надеялся услышать от него сам. «Я‑то думал, что никто на свете, кроме меня, не знает, где находится Уигтаун» — так он начал свое письмо, прежде чем уточнить, как он там оказался.

По‑видимому, Зейде вначале прибыл в Глазго, а затем провел полтора месяца на юге Англии в Борнмуте. В декабре 1942 года его отправили в Уигтаун, где их в течение полутора месяцев обучали летать ночью. Он вспоминал, как они возвращались на базу в три часа ночи, а на завтрак их потчевали копченой селедкой и овсянкой, и ни тебе молока, ни коричневого сахара. «Моему канадскому желудку было трудно переварить это», — писал он.

На Новый год в Уигтауне было холодно и сыро, но, как сообщил Зейде, устав Королевских ВВС воспрещал надевать форменные резиновые сапоги, пока не пойдет снег. А чтобы отапливать комнату, им выдавали всего одно маленькое ведерко угля. «Его хватало примерно на час, потом мы замерзали», — написал он. Дед — ему тогда был двадцать один год — и его приятели нашли решение: пролезали через колючую проволоку, огораживавшую угольный склад. «Нам все сходило с рук, но ночью я споткнулся и очень сильно растянул лодыжку», — написал он.

Из‑за этой проделки Зейде попал в госпиталь, пребывание в котором, по его словам, — чистая благодать. «Прекрасно провел там пять прекрасных дней и ночей в тепле, — рассказывал он. — В госпитале было тепло и днем и ночью. Каждый день можно было принять ванну — правда, ее наполняли горячей водой сантиметров на двенадцать».

Письмо было таким подробным и красочным, хоть и рассказывало об относительно спокойной поре его военной службы, что я невольно стал воображать: а что мог бы написать или рассказать Зейде о боях, в которых участвовал? Как обычно, мне оставалось лишь вновь дать волю воображению. Я могу только предполагать, что Уилл Кантер, Фред Стивенсон и Уилли Фишер сроднились, только воображать какие‑либо подробности того, что они пережили на войне. Но очевидно одно: именно Вторая мировая война побудила их покинуть уютные дома и отправиться воевать на Святую землю.

По другую сторону Атлантики, в Великобритании, то же самое подвигло поехать в Израиль четвертого члена их обреченного экипажа.

Леон Лайтман родился в Лондоне 9 июня 1923 года, его родителей звали Авраам и Мириам. С юных лет его интересовали сионизм и авиация. Подростком он вступил в движение «А‑Боним» и мечтал построить на Святой земле общество первопроходцев. Окончив среднюю школу, стал изучать сельское хозяйство и участвовать в деятельности еврейских групп, планировавших освоить землю Израиля. Он был одним из основателей «Гарин Шмарьяу» — группы типа «кибуц‑в‑изгнании», в нее входили молодые британцы, планировавшие поселиться в Верхней Галилее. Именно тогда Лайтман, судя по рассказам, проявил таланты инструктора и организатора, стал известен и как человек, требовательный к себе и другим, и как остряк, за которым числятся несколько вошедших в обиход словечек.

Там же он познакомился с кое‑кем из своих ближайших друзей и пытался преодолеть боль первой любви. Его друг Арье написал, что Леон безумно влюбился в девушку по имени Луиза из дружественной еврейской группы. Она не ответила взаимностью, и Леон вступил в «Шмарьяу», отчасти чтобы забыть Луизу. Способ не вполне сработал: два друга часто засиживались допоздна, изнывая от несчастной любви и представляя, какое будущее ждет их в еврейском государстве.

Но прежде чем Лайтману удалось поселиться в Израиле, который еще не был государством, требовалось выиграть войну. В 1943 году Лайтмана мобилизовали в Королевские ВВС и обучили на радиста и оператора радиолокационной установки. Его история похожа на случай Кантера, Стивенсона и Фишера: и потерь на войне было много, и среди выживших было немало тех, кто вернулся с войны надломленными. Лайтману же, похоже, все было нипочем. О пережитом он говорил скупо, уклончиво заявляя друзьям: «выживали везунчики».

В войну у Лайтмана был роман с девушкой‑нееврейкой, она его горячо любила. После демобилизации он вернулся в «Шмарьяу» и стал готовиться к переезду в Палестину. Девушка однажды сходила с ним туда, и некоторые засомневались, что Лайтман сможет снова заняться сельским хозяйством, ведь в авиаторах из Королевских ВВС видели романтических героев. Но он вернулся к сельскому хозяйству и в итоге приехал в Палестину один, и там две его страсти — сионизм и авиация — наконец‑то слились воедино.

Он участвовал в первых попытках нелегально ввозить оружие, поселился в Галилее и вместе с товарищами основал Кфар‑а‑Наси. Лайтман вместе со своим добрым другом Меиром Рейнесом 14 мая 1948 года — в тот самый день, когда Бен‑Гурион провозгласил независимость, — вступил в ряды ВВС Израиля и прослужил там пять месяцев, затем погиб в 25 лет.

Лайтмана — у него были едва заметные, юношеские усики — вначале похоронили в Реховоте вместе с товарищами по экипажу. В 1950 году по просьбе близких друзей его останки перенесли на военное кладбище в Рош‑Пине, неподалеку от его новообретенного дома в Израиле. Десятки лет группа близких друзей дважды в год совершала паломничество, чтобы участвовать в церемонии и почтить память Лайтмана на тихом кладбище, откуда видно Галилейское море. На дружеской встрече несколько лет назад эти шесть 90‑летних стариков вспоминали, что он был дружелюбный, любил музыку и умело оказывал первую помощь. Но они также сказали, что он держался обособленно, назвали его «одиноким волком» или «человеком‑загадкой». Один сказал, что незадолго до смерти Лайтман «исчез» и в поселении его почти не видели.

Рейнес — он служил на британском военном флоте и знал Лайтмана по «Шмарьяу» — сказал, что на Лайтмана подействовала служба в военное время. «Эти ребята отправлялись на боевые задания, и каждый вылет мог стать для них последним», — сказал он.

Четверо с «Дакоты» были среди тех 123 иностранных добровольцев, в том числе 11 канадцев, которые в 1948 году погибли на войне за создание Израиля, сражаясь в рядах «Махаля» (ивритский акроним от слов «Иностранные добровольцы»). Коллективное сознание современного Израиля связывает героизм во время войны преимущественно со строптивыми сабрами, позднее возглавившими армию и правительство страны, и по преимуществу не отдает должного несоизмеримо большому влиянию, которое оказали на ход войны 4800 добровольцев из 59 стран, служивших в «Махале». Но израильские государственные деятели и историки проницательно отметили, что без добровольцев Израиль вряд ли выиграл бы войну, где шансы были крайне неравны. Давид Бен‑Гурион указал, что эти добровольцы были самым большим вкладом еврейской диаспоры в Израиль.

«Вы приехали к нам, когда вы были нам всего нужнее в те трудные, полные неопределенности дни нашей Войны за независимость», — сказал премьер‑министр Ицхак Рабин на торжественном открытии у главного шоссе Тель‑Авив–Иерусалим мемориала «Махаля» на Йом а‑Зикарон 25 апреля 1993 года. Добровольцы служили во всех родах войск новой израильской армии, передавая им беспрецедентный опыт боевых действий на Второй мировой войне. Но самое существенное влияние они оказали на новорожденные военно‑воздушные силы Израиля: более 90% первых летчиков были иностранцами. Более трети тех, у кого был за плечами опыт боевых действий на Второй мировой, были неевреями. Они сыграли настолько заметную роль, что английский оставался рабочим языком израильских ВВС еще долго после того, как Израиль стал государством.

Американский ветеран Второй мировой Лу Ленарт руководил первым в истории Израиля воздушным налетом, который, по мнению многих, спас Тель‑Авив от захвата египетскими войсками. 29 мая примерно 10 тыс. египтян шли маршем на север в районе моста в 40 км южнее Тель‑Авива, и, казалось, впереди их ждет победа, когда Ленарт и его товарищи — доброволец Эдди Коэн из Южной Африки, а также Моди Алон и будущий командующий ВВС, министр обороны и президент Израиля Эзер Вейцман — спикировали с неба и забросали силы противника бомбами. Коэн разбился на самолете, но другие благополучно вернулись на базу. То, что у Израиля вообще имелись самолеты, было строго засекречено, и ошеломленные египтяне, опасаясь, что это лишь начало более мощного удара, остановились как вкопанные и прекратили наступление. И по сию пору крупный перекресток на шоссе невдалеке от этого места называют «Ад алом» («Досюда»): мол, дальше египтяне не дошли.

«Такими были военно‑воздушные силы Израиля. Эта четверка и их четыре аэроплана‑развалюхи», — вспоминал Ленарт — его не стало в 2015 году — в документальном фильме «Выложиться на все двести процентов» (2014). Ему, как он сказал, заявили: «Если вы сейчас же не вылетите, утром они войдут в Тель‑Авив и Израиля не станет».

Чудо и то, что у Израиля вообще имелись самолеты. Еще 2 мая, за каких‑то две недели до войны, ни одного самолета у Израиля не было. Военно‑воздушные силы Израиля, каким бы маловероятным ни казалось, что они появятся, возникли трудами Эла Швиммера — он успел вывезти из США нелегально, через фиктивную панамскую авиакомпанию «Линеас аэреас де Панама», несколько бомбардировщиков и транспортных самолетов. Чтобы обойти американское эмбарго на ввоз оружия и не привлечь внимания британцев, все еще управлявших Палестиной, пилоты Швиммера были вынуждены перелететь из Нью‑Йорка в Панаму, из Панамы — в Бразилию, оттуда — в Марокко, из Марокко — в Италию и, наконец, в Чехословакию — единственную страну, готовую нарушить эмбарго.

Но даже там им потребовалась смекалка, чтобы самолеты, прежде списанные в утиль, преодолели последний отрезок пути до Израиля. Истребители «Авиа С‑199» были модификацией «Мессершмитов МЕ‑109», на которых летали нацисты во время Второй мировой; летные комбинезоны были со складов люфтваффе, с нацистскими крылышками на знаках различия. В Чехословакии добровольцы содрали с комбинезонов знаки различия со свастикой, сняли с самолетов обшивку и разобрали их, чтобы переправить в Израиль тайно по частям, на больших транспортных самолетах, а там собрать в ангарах. Затем, чтобы огорошить противника, не ожидавшего воздушной атаки, самолеты с ходу отправили в бой, так что 101‑я эскадрилья — первая израильская эскадрилья истребительной авиации — не совершила ни одного пробного вылета: просто не имела такой возможности.

Но история 103‑й эскадрильи куда менее романтична. Прозванная «Эскадрильей слонов» за то, что перевозила тяжелые грузы, она была сформирована в конце июня 1948 года в Рамат‑Давиде и располагала тремя самолетами «Дуглас С‑47 Дакота», которые служили и как бомбардировщики. Все лето она каждую ночь снабжала по воздуху отрезанные египетскими войсками поселения в Негеве, совершая посадки на импровизированных аэродромах.

20 октября, всего за четыре дня до катастрофы «Дакоты», один из самолетов эскадрильи «Бристоль‑бофайтеров» был сбит ПВО при атаке на полицейский форт, который удерживали египтяне. Погибли оба члена экипажа, в том числе канадец‑нееврей Леонард Фитчетт из Ванкувера. Фитчетт — один из 19 иностранных добровольцев‑авиаторов, погибших или пропавших без вести на той войне; один из 33 человек.

Но разрушительный урон нанесла именно катастрофа «Дакоты».

«После катастрофы эскадрилья возмутилась, — написал спустя много лет Эдди Каплански, пилот‑доброволец из Монреаля. — Стало очевидно, что к катастрофе с человеческими жертвами привело ужасающее техническое состояние самолетов. С одной стороны, запасных двигателей не было, а с другой — сильно давили, требуя снова и снова вылетать на задания».

«Дакота» налетала 100 часов сверх срока, после которого ей полагалось пройти техобслуживание, ее преступно эксплуатировали, не зная меры. Старший механик эскадрильи умолял заменить двигатели и устранить непрекращавшуюся утечку масла. Нельзя летать без надлежащих огнетушителей на борту, предостерегал он много раз. Но накануне рокового вылета механику дали редкий по тем временам отпуск на 48 часов, и он не осмотрел «Дакоту» перед рейсом.

Пол Орринджер, американский пилот 103‑й эскадрильи и очевидец катастрофы, сказал, что, летая прежде на «Дакоте», уже столкнулся с «обратными вспышками» в двигателе и на некоторое время отказался летать на ней. Только после того, как командир 103‑й эскадрильи Дэнни Розин развеял его опасения, Орринджер совершил вылет 23 октября, за сутки до катастрофы. «Самолет был неисправный, старый, летать на нем было небезопасно, — сказал Орринджер; его слова приводятся в опубликованной в одном служебном издании ВВС статье о 103‑й эскадрилье. — Кантер полетел на нем единственно потому, что предыдущей ночью на нем летал я и сказал ему, что всё в порядке».

Орринджер сказал, что ввиду плачевного состояния «Дакоты» членам экипажа велели находиться на борту при парашютах, но этот приказ на деле выполняли лишь немногие. Никто из тех, кто был на борту 24 октября, не имел на себе парашюта.

«Это было далеко не так романтично, как нам хотелось бы думать, — пояснил Таль Ландман (он координирует увековечение памяти 103‑й эскадрильи). — На этих самолетах не было ни ремней безопасности, ни оборудования, без которого как без рук, надлежащего техобслуживания не проводилось. Они были чем‑то вроде летающих такси, неуклюжих железяк в небе».

К выполнению задания — им предстояло доставить груз в поселение — четверо иностранцев приступили в Хайфе, где взяли на борт некоего пассажира, путешествовавшего для развлечения, и его собаку. Пассажир и собака сошли в Тель‑Авиве, там в самолет втащили грузы для Сдома и на борт поднялся Майкл Уимерс. Самолет задержался из‑за тумана и взлетел только в 23.40. Чуть не сразу в правом двигателе начались обратные вспышки. Кантер включил посадочные огни, и пламя быстро распространилось. Раздался взрыв, правое крыло оторвалось, вслед за ним — правый двигатель и одно колесо шасси, так что «Дакота», завертевшись волчком, начала падать. В 23.55 самолет ударился о землю.

В 1.15 Розина разбудили и известили о случившемся. Он немедленно позвонил в штаб и, посоветовавшись с начальником воздушных операций ВВС Гарольдом Саймоном по прозвищу Смоки, вылетел на место катастрофы, а в 03.40 вместе с Норманом Айзексом опознал тела, разбросанные среди догорающих обломков «Дакоты».

«Ничего подобного я никогда не видел. От самолета ничего не осталось», — написал позднее Айзекс в дневнике. Тела сильно обгорели: Уилли Фишера опознали по метке на одежде, а Леона Лайтмана — по фотографии на паспорт в его кармане.

Семьдесят лет спустя, сидя в гостиной своей шикарной квартиры близ набережной в Герцлии, Саймон — ему 99 лет — сказал мне, что ничего не помнит о той ночи. «Ночь как ночь, — сказал он, качая головой. — История — это же то одно, то другое, черт ее дери. Но тогда столько всего случалось».

Естественно, в наше время осталось мало тех, кто жив и еще в силах рассказать о том, что пережил тогда. А те, кто может об этом рассказать, такие как Смоки Саймон, с трудом припоминают экипаж «Дакоты» и подробности катастрофы. Зато Саймон многое помнит о том времени, которое им довелось провести в Израиле.

«Было чувство братства, — сказал Саймон (он с 1968 года возглавлял “Мировой Махаль”, организацию бывших добровольцев). — Ты чувствовал, что твои братья‑евреи в отчаянном положении, что война неизбежна, тучи войны сгущаются. Выбора не было. Мы сделаем все, что можем, и будем сражаться до последнего».

Стать пилотами на Второй мировой войне евреям, жившим под Британским мандатом, англичане разрешали крайне неохотно: они побаивались — мало ли, как те после войны применят свои умения. Но в 1943 году политика изменилась, и такие люди, как Моди Алон, Эзер Вейцман и Дан Толковский, окончили летную школу. К примеру, Вейцман проходил обучение в Родезии, а Толковский — еще один будущий командующий ВВС Израиля — в Южной Африке. Опыта боевых действий они не приобрели, но драгоценные часы налета накопили.

Тем не менее, когда Израиль провозгласил независимость и оказался на грани войны с противником, которому сильно уступал в живой силе и вооружении, лишь немногие были готовы подняться в воздух. Такие пилоты — ветераны Второй мировой войны, как Уилф Кантер и Фред Стивенсон, были для новоиспеченных израильских авиаторов бесценными наставниками.

Но было и еще нечто — и было это следствием Второй мировой войны, — что делало Войну за независимость Израиля магнетически притягательной в глазах как евреев, так и неевреев. После того как эти люди внесли свой вклад в разгром нацистов, война в Израиле давала им ощущение, что они служат высокой цели, — ощущение, которое они не могли вновь найти в обыденной гражданской жизни. «Кое‑кто из них и впрямь приехал ради приключений. После Второй мировой они никак не могли остепениться, — сказал Саймон. — Переход был колоссальный, переход от нескольких лет службы на войне к возвращению к гражданской жизни, и к этому приходилось приспосабливаться. Тебе предстояло самому вернуться в норму».

Но, как бы то ни было, продолжал Саймон, он вполне может себе представить, через что пришлось пройти всем членам экипажа «Дакоты».

«Этот потрясающий союз, разные, несхожие друг с другом ребята, цели, биографии — а здесь они сходятся, и вот вам — катастрофа такого рода», — сказал он, и его голос осекся.

Но воистину легендарным, сказал он, был пятый член экипажа.

Майкл Уимерс родился в Харлингене, Германия, 3 апреля 1920 года, тогда ему дали имя Эрнест Ваймерсхаймер. Его отец Мориц, врач, скончался за четыре месяца до его рождения, и Михаэль вырос в чем‑то вроде приюта — «детской деревне», которой управляла его овдовевшая мать Клер. Когда к власти пришли нацисты, это учреждение перебралось в Англию, где Майкл стал бойскаутом и начал изучать сельское хозяйство. Там он и взял новое имя — Майкл Уимерс.

В 16 лет он переехал в Палестину, недолго работал на полях, а затем, благодаря тому что Уимерс увлекался метеорологией, им заинтересовался один местный специалист. С 1937 по 1944 год Уимерс был метеонаблюдателем в аэропортах Лода, Рамлы и Хайфы. Затем ненадолго вступил в кибуц Алоним, а в 1944 году перебрался в Ревивим в Негеве, где создал метеорологический центр — центру этому впоследствии присвоили его имя, — и стал изучать феномен искусственного дождя. Его команда проводила исследования и начала замерять температуры в пустыне. Благодаря своим связям с начальниками метеорологических служб Уимерс смог раздобыть новейшее оборудование, которое британцы, уходя, оставили на брошенных аэродромах.

У Уимерса были умелые руки: рассказывают, что он собрал радиоприемник, по которому члены кибуца услышали голос Давида Бен‑Гуриона, провозгласившего независимость Израиля. Когда началась война, он пошел служить в ВВС и осуществлял надзор за южными авиабазами, где отвечал за снабжение местных, отрезанных войсками противника селений. Рассказывали, что зеленовато‑синие глаза на его бледном лице сияли, когда он говорил об обширной пустыне на юге Израиля, и было это в то самое время, когда он построил на юге жизненно‑важные аэродромы, за что его прозвали Королем Негева. Он всю жизнь был вегетарианцем, любил ландшафт и фауну Негева. Многие военные летчики говорили, что своей безопасностью на войне были обязаны «аэропортам Майкла». За годы жизни в Британии он свободно овладел английским, благодаря чему мог, как никто другой, поддерживать связь с добровольцами из «Махаля».

В начале октября 1948 года ему поручили заведовать бетонированием новой полосы в аэропорту Сдома, что должно было сделать менее опасными посадки в этом районе, куда самолеты часто отправлялись снабжать размещенных там более 350 военнослужащих. Он несколько раз побывал там раньше и в ночь катастрофы летел проверить, как продвигаются работы. Погиб он в 28 лет, потомства не оставил. В Ревивиме его имя ежегодно упоминают в молитвах на Йом а‑Зикарон, но секретарь кибуца говорит, что никого из тех, кто его помнил, не осталось.

«Это был необыкновенный человек, — сказал Толковский, ему теперь 99. — Миляга, энергичный, скромный, он вечно носился туда‑сюда — решал вопросы, связанные с Негевом».

Смоки Саймон не смог припомнить, встречался ли когда‑либо с четырьмя жертвами авиакатастрофы, которые, как и он, были иностранными добровольцами. Но когда я упомянул об Уимерсе, он задумался. «Это первый случай, когда мне напомнили о нем, — сказал Саймон и спохватился. — Тех молодых израильтян я просто обожал. Их преданность и то, сколько сил они тратили, и теперь, когда вы упомянули его имя… я не слыхал его имени, наверное, с тех дней: Майкл, Король Негева. Просто один из тех потрясающих ребят».

Теперь, если не случится ничего неожиданного, для супругов Галь — Эфрат и Гидеона — завершился путь, на который ушло десять лет. Они разыскали всех, кого их попросил разыскать Таль Ландман. «Это был просто невероятный человеческий опыт, и мы с Гидеоном сохраним его в памяти до гробовой доски, — сказала Эфрат. — Это была великая честь — соприкоснуться со столькими людьми и увидеть, что они это ценят. Вот что я унесу с собой».

Ландман сказал: если не считать одного погибшего авиатора, следы родственников которого вряд ли отыщутся, его поиски тоже завершились. Многолетняя служба Ландмана в резерве близится к концу, за это время он сделал Неватим одной из немногих баз, чья история увековечена на музейном уровне в зале, куда часто совершают паломничество как нынешние военнослужащие, так и родственники павших.

«Офицер, которого я однажды повстречал, сказал мне: если бы он выбирал, на какой базе ему служить и умереть, он выбрал бы Неватим, потому что, если он погибнет там, его не позабудут, — сказал Ландман. — Для меня это очень много значило».

А как там Зейде?

Он все еще скрипит, в ноябре прошлого года отпраздновал 97 лет. И все так же упорно отказывается вдаваться в подробности своей биографии. Но путь, который я проделал, выясняя прошлое Уилфа Кантера и его друзей, вполне удовлетворил меня: это была своего рода альтернатива расследованию прошлого Зейде. А также этот путь помог мне лучше понять, почему Зейде много лет хранит молчание, и так или иначе примириться с собой.

Когда в 2015 году я обнаружил, что в Израиле намереваются создать официальный музей еврейских военнослужащих на Второй мировой войне, этот проект меня сразу увлек и я подружился с его директором. Для меня этот проект стал священной миссией, дополнением мемориала Холокоста «Яд ва‑Шем»: ведь он почтит память тех, кто служил и воевал, а не только тех, кто страдал и погиб.

В воображении я уже видел в музее портрет Зейде и его краткую биографию. Там самое место его истории, и у меня слегка отлегло от сердца, когда я подумал: какие бы результаты ни дали мои поиски, появится место, где другим расскажут о мужчинах и женщинах из поколения моего деда — и, возможно, там кратко упомянут и о нем.

Но музея пока нет — виной тому бесконечные бюрократические проволочки, а тем временем от нас уходят немногие дожившие до нашего времени ветераны. Вдобавок — и мой дедушка тому пример — не все ветераны хотят, чтобы об этом периоде их жизни сохранили память. Когда я сказал Зейде, что заполнил его анкету на сайте будущего музея и надеюсь, что его история когда‑нибудь появится в музейных залах рядом с историей Уилфа Кантера, он, как всегда, вскинулся. «Буду рад, если они оставят меня в покое», — сказал он.

Примерно 1,5 млн еврейских военнослужащих воевали на Второй мировой войне в рядах союзников, и более 250 тыс. из них, в том числе приблизительно 450 канадцев, пали в бою. Их биографии по большей части забыты, и все идет к тому, что биография Зейде тоже забудется. Эта глава его жизни останется под спудом, как и биографии многих других людей, в буквальном смысле унесших свои истории в могилу. Что ж, такова его воля.

Оригинальная публикация: The Lost Dakota Fighters of Israel’s War of Independence

История Израиля, увиденная через объектив

Национализм и еврейство