Сало Уиттмайер Барон (1895–1989) — крупнейший еврейский историк ХХ века. Его главный труд — монументальная «Социальная и религиозная история евреев» — призван дать общее представление о глобальных процессах и явлениях, обусловивших ход событий и определивших базовые характеристики еврейской жизни в Новое время, что и составляло главный интерес автора. К этой задаче он подошел со всей основательностью, отказавшись от традиционной канвы политической истории и анализируя разные стороны еврейского бытия, от экономического развития до религиозной традиции. После первых двух томов, посвященных древней истории, Барон обратился к средневековому периоду и в следующих четырех томах осветил такие разные темы как экономическое развитие еврейских общин, становление раввинистического права, мессианские течения и библейская экзегеза. Читателям «Лехаима» мы предлагаем ознакомиться с препринтными публикациями 7‑го тома сочинения Сало Барона, готовящегося сейчас в печать в издательстве «Книжники».

Наряду с углублением и расширением интереса к Писанию развивалось и изучение языка иврит, его лексики и грамматики, а также правил, которые определяли его использование в том или ином контексте. Современники прекрасно понимали эти тонкости. Выдающийся караимский грамматист и экзегет Абуль Фарадж Гарун высказал общее мнение еврейских интеллектуалов, когда писал: «Потребность ближе познакомиться с языком иврит проистекает из обязанности понять слова Законодателя в истинном их значении. Никто не может достичь этого, пока он невежествен в языке, потому что неизбежно будет ошибаться и толковать неверно». Другими словами, знание Писания подразумевало хорошее знание языка, и наоборот.

Возможно, ни в какой другой период человеческой истории забота о правильности и чистоте разговорного и письменного языка не приобретала для образованных классов такого огромного значения, как во время исламского ренессанса. Интеллектуальная элита греко‑римского мира заботилась об изяществе греческого или латинского стиля в литературе и риторике. Мудрецы Талмуда без устали повторяли, что даже в обыденной беседе следует избегать просторечных выражений и пользоваться нужно лишь «чистым языком». Они отстаивали ясность и точность речи, пытаясь, где только можно, предложить мнемонические правила для грамотного употребления языковых средств, поскольку считали, что ясность формулировок существенна для правильного восприятия и сохранения важных знаний. «Жителям Иудеи, — заявлял Рав, — которые бережно относились к языку, удалось сохранить Тору, тогда как жители Галилеи, будучи нерадивыми в речи, не сохранили Тору» (Эрувин, 53а).

До эры ислама тонкости грамматики служили предметом горячих споров лишь среди специалистов, а не среди всех образованных людей. От Ибн‑Джанаха мы узнаем, что испанские евреи, очевидно, следуя моде, распространенной среди арабских соседей, во время общественных сборищ яростно спорили о деталях языкознания. Решение грамматических задач стало своеобразной умственной гимнастикой и популярным времяпрепровождением; поэты, например Авраам Ибн‑Эзра, сочиняли многочисленные языковые загадки, разгадыванием которых увлекалось не одно поколение. Во всех арабоязычных странах изящная речь была признаком благородства. По сообщению Байхаки, жители Мекки, которые после разрушительного наводнения 823 года получили от халифа средства на восстановление и сопроводительное письмо, проявили больше интереса к изящному стилю послания, нежели к деньгам. Правда, читатели Байхаки привыкли скептически относиться к подобным фигурам речи, но они верили, что даже в беде люди могут интересоваться стилистическими изысками. Неразрывная связь сектантских толкований священных текстов и грамматики приводила к тому, что последняя приобретала религиозное значение, и Адаси был не одинок, убеждая читателей, что изучение иврита составляет их первейший религиозный долг — и даже одну из десяти основных обязанностей еврея.

Опасности двуязычия

У евреев священному языку приходилось конкурировать с обычными разговорными языками, особенно с арамейским и арабским, иногда с обоими сразу. Впрочем, их мусульманские и христианские соседи тоже сталкивались с двуязычием, но другого толка. Язык Корана часто был так далек от языка улицы, что для его изучения требовались значительные умственные усилия. «Еще не подошло к концу первое столетие хиджры, — замечает Альфред Гийом, — а омейядский халиф уже не мог донести свою мысль до чистокровных арабов пустыни». Подобная пропасть существовала между «переводным греческим языком» Септуагинты и отдельных частей Нового Завета, а также каноническим сирийским Пшитты и местными диалектами. Иврит, однако, гораздо сильнее отличался от диалектов, на которых разговаривало большинство, и изучение его требовало принципиально иных языковых навыков. Для изучавшего язык араба или сирийца классические грамматика и лексика священных текстов полностью заслоняли разговорные диалекты, которые они изучали главным образом с целью сравнения. В Багдаде IX века с удивлением смотрели на того, кто говорил грамматически правильно и с падежными окончаниями. Еврейскому языковеду приходилось заниматься языковыми законами и лексикой библейского и мишнаитского раввинистического иврита, ни на минуту не забывая о грамматических правилах разговорного и письменного арабского языка современников. Так же поступали и те, кто изучал персидский язык. Как только персидский язык стал полностью независимым (за исключением принятия арабского алфавита), персидское языкознание начало свободно развиваться по собственному пути, без оглядки на новейшие тенденции в арабской грамматике. Евреям, которые всегда были арабоязычным меньшинством и наряду с разговорным использовали в литературных целях язык, давно вышедший из употребления, невозможно было избежать влияния языка арабского мира и выдающихся достижений его грамматистов и лексикографов. Более того, в еврейских общинах эта борьба часто становилась трехсторонней. В странах, где евреи веками говорили на арамейском диалекте и создали на нем литературные памятники такого грандиозного масштаба как Талмуд, таргумы и мидраши, сопротивление языковой агрессии завоевателей было особенно яростным и продолжительным. В Вавилонии, как мы помним, арамейский язык продолжал существовать как среди широких масс, так и среди интеллектуальной элиты до X века. В течение первых двух с половиной столетий после возникновения ислама, от которых почти не осталось источников, еврейским ученым пришлось столкнуться с серьезными трудностями трехъязычия.

В будущем арамейский язык оказался обреченным и уступил место арабскому, тогда как иврит поднялся на почти недостижимую высоту в еврейской жизни, которая потом долго оставалась недосягаемой. Арамейский, очевидно, достаточно быстро был полностью вытеснен в тех землях, где у него никогда не было неоспоримого преимущества в еврейской общине. Несмотря на многовековое почитание Таргума Онкелоса, евреи Феса постепенно отказались от его публичного чтения в синагоге. Вероятно, утверждение Йеуды Ибн‑Курайша: «Им не нужен этот перевод» — не было голословным: он действительно стал для них совершенно бесполезным, поскольку ивритский оригинал они понимали гораздо лучше таргума. В древности Йеуда а‑Наси и вавилонянин рав Йосеф призывали пользоваться в качестве разговорного языка вместо арамейского греческим или персидским. Лозунг «Либо иврит, либо арабский» не вытеснил этот призыв по одной причине: арамейский стремительно забывали, чему не могло помешать даже глубокое почтение, с каким раббаниты относились к арамееязычным литературным памятникам классической традиции. Караимы, со своей стороны, не хотели отвечать на призыв мудрецов Талмуда, хотя исходили из той же точки зрения, когда обвиняли оппонентов в использовании наречия ассирийцев и арамеян, то есть постыдного наречия людей рассеяния [вавилонян]. Ради него евреи забыли собственный язык и выразили плоды своей мудрости и своих размышлений на жаргоне, который привел их к ложному объяснению Писания, неверным толкованиям и забвению его простого смысла.

В конце концов арабский язык одержал победу даже среди глав вавилонских ешив, которые, начиная с Саадьи, стали пользоваться им и в сакральных целях, например в области алахи. Подобно караимским вождям, они склонились перед практической необходимостью: их должны были понимать широкие массы населения, которые уже не говорили по‑арамейски, а знания иврита было явно недостаточно. Ученые из разных стран, специалисты в области раввинистического права, все чаще отправляли свои вопросы в ешивы по‑арабски, и отвечать им следовало на том же языке. Авторы сочинений, которые затрагивали новейшие достижения еврейской и мировой учености, также должны были использовать богатый инструментарий арабского языка.

В знаменитой апологии употребления восточными учеными арабского языка, которая была адресована общинам христианских стран, Йеуда Ибн‑Тибон объяснял:

…все люди понимали этот язык. Кроме того, это богатый и многообразный язык, он отвечает самым разным требованиям говорящих и пишущих на нем. Фразеология его точная и яркая и отражает сущность каждого предмета гораздо лучше, чем это возможно на иврите. Ведь все, чем мы обладаем из иврита, мы обнаружили в Писании, а этого недостаточно для потребностей говорящих. Они [ученые Востока] также желали своими сочинениями принести пользу необразованным людям, не знакомым со святым наречием.

Разумеется, эти трудности были преодолимы. Сам Ибн‑Тибон и другие представители его рода доказали: когда есть желание, а скорее острая потребность, как было в еврейских общинах христианских стран, не владевших арабским языком, находится возможность перевести на иврит сокровища, накопленные арабоязычным еврейством. По тем же причинам Товья бен Моше, переводчик из Константинополя, еще в XI веке начал переводить на иврит написанные по‑арабски сочинения караимов Земли Израиля для их единоверцев из Византии. И если его иврит, как и иврит Тибонидов, был излишне прямолинеен и исковеркан множеством сознательных арабизмов (некоторые фрагменты можно понять, только сверившись с арабским оригиналом), то это объяснялось исключительно тем, что он был первопроходцем и отличался упорным стремлением к точности и буквальности, а не к элегантности стиля. Семья Тибонидов разработала особый стиль иврита, который точнее всего было бы назвать «переводным ивритом», который напоминал «переводной греческий», таким же образом сложившийся в среде античных переводчиков Септуагинты и Нового Завета. Более одаренные литераторы, такие как Моше Ибн‑Гикатилла , Ибн‑Эзра и Йеуда аль‑Харизи, одновременно работавшие с тем же материалом, создавали гораздо более органичные с точки зрения иврита и легкочитаемые, хотя и менее точные версии.

Конечно, если бы авторы с самого начала старались облечь философские и научные идеи в ивритские одежды, они, несомненно, добились бы куда больших успехов, поскольку им не пришлось бы примерять смирительную рубашку чужих мыслей. Достаточно сравнить оригинальный текст Махберет («Тетради», букв. «состав») Менахема Ибн‑Сарука с переводом подобного сочинения Ибн‑Джанаха на иврит, выполненным Ибн‑Тибоном, чтобы почувствовать преимущества такой свободы. В то же время, как показал Давид Х. Банет, Маймонид, когда он переводил на иврит некоторые свои сочинения, умел оставаться в рамках хорошего стиля и одновременно решать языковые, равно как правовые и богословские, задачи. Восточные авторы, в отличие от западных, не сталкивались с проблемой незнания читателями арабского языка и предпочитали пользоваться готовым арабским инструментарием для выражения своих идей даже в сфере традиционного права и библейских исследований.

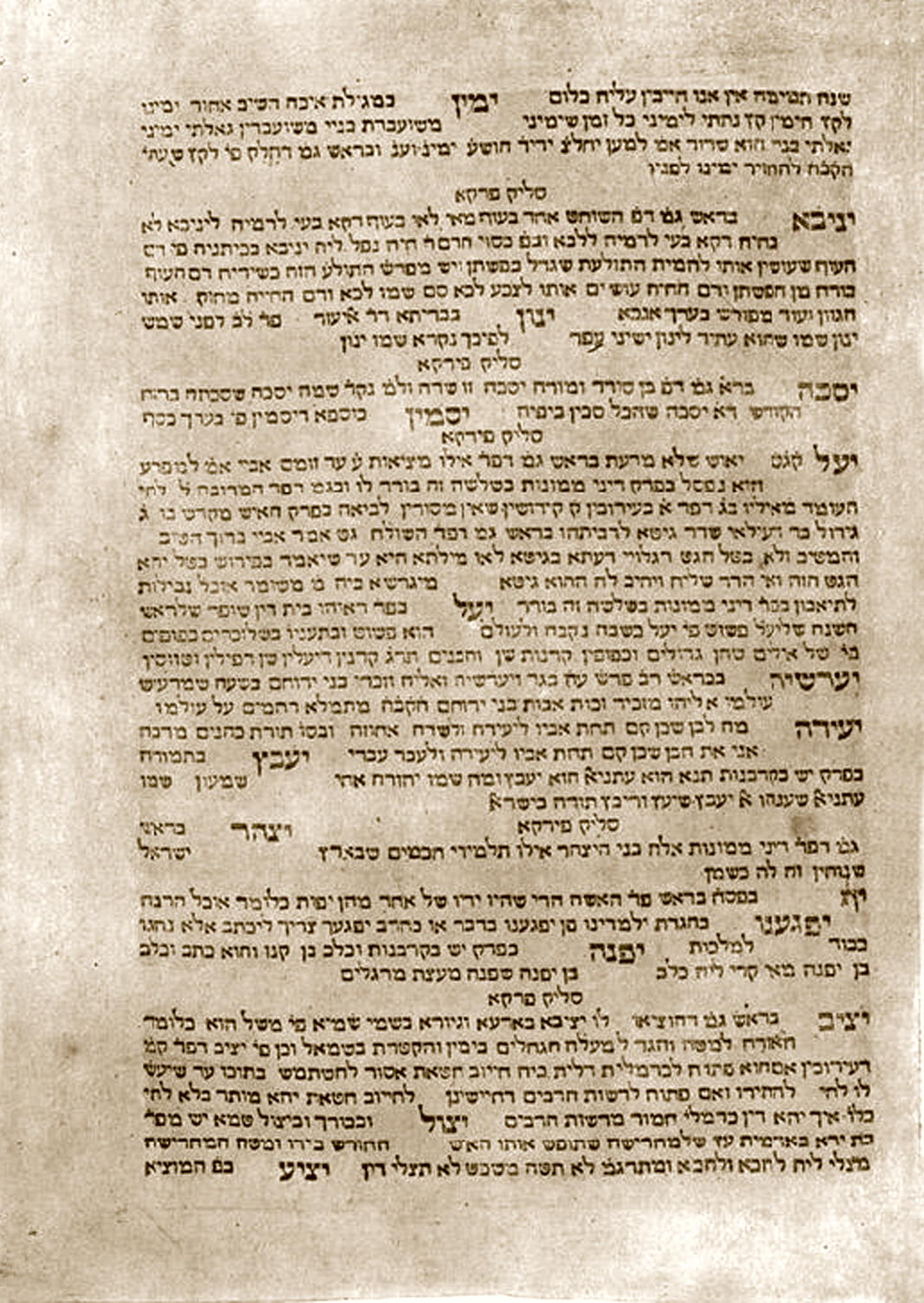

В действительности величайшие арабоязычные еврейские философы, такие как Ибн‑Габироль, Галеви, Маймонид и даже Саадья, гораздо лучше владели ивритом, чем арабским. В своих арабских сочинениях они обращались почти исключительно к еврейской интеллектуальной элите. Поэтому, как правило, они писали свои книги по‑арабски еврейскими буквами и приводили цитаты из Писания и Талмуда в оригинале, без перевода на арабский. В этом отношении характерным для всей арабоязычной еврейской философской литературы примером служат сохранившиеся авторские рукописные фрагменты сочинений Маймонида. В то же время Самавал Ибн‑Яхья объяснял неспособность еврейских масс оценить красоту Корана слабыми познаниями в арабском. Ибн‑Джанах тоже упрекал своих еврейско‑испанских соотечественников в недостаточном внимании к тонкостям арабского языка. В самом деле, еврейско‑арабский язык постепенно приобрел ряд особенностей, которые наряду с очевидными гебраизмами оскорбляли слух арабских пуристов. Некоторые из этих гебраизмов, как мы помним по библейским переводам Саадьи и Йефета, вводились вполне сознательно, чтобы передать библейские фразы похожими по звучанию арабскими словами, сколь бы далекими по значению они ни были.

Помимо такого рода сознательной искусственности язык этих средневековых еврейских авторов явно отражал специфическую манеру речи, бытовавшую в еврейских общинах, которую лишь отчасти можно объяснить различиями в диалектах их арабских соседей. Проведя тщательный анализ арабского языка, которым пользовался Маймонид, пожалуй, владевший арабской стилистикой лучше всех средневековых еврейских философов, Исраэль Фридлендер отметил:

…[Мудрец из Фустата] меняет падежи и наклонения, пренебрегает довольно сложными правилами употребления числительных, нередко строит предложения вопреки строгим правилам арабского синтаксиса и использует немало анаколуфов . Он употребляет множество новых слов и еще чаще придает старым словам другие значения, отсутствующие в «классическом» языке.

Впрочем, подобные отклонения от нормы можно найти и у таких арабских писателей того времени как врач Ибн‑аби Усайбия, тексты которого ближе к народному, живому языку, чем к искусственным строгим «классическим» моделям. В то же время было немало специфически еврейских особенностей, которые можно объяснить лишь уникальным словоупотреблением, сложившимся в еврейских общинах. Таких случаев становилось все больше, немало было и гебраизмов, и все это предвещало возникновение еврейско‑арабских диалектов. На их базе не сложился независимый язык, наподобие идиша или ладино, что совершенно понятно: между евреями и арабами существовали тесные социальные контакты, за пределами арабского мира никогда не было значительной диаспоры арабоязычных евреев. В то же время уже в Средние века речь евреев на улице легко можно было отличить от диалектов мусульманских соседей по особенностям произношения, стилистики и по использованию заимствований из иврита и талмудического арамейского. И наоборот, в средневековом иврите — в словаре, в синтаксисе и особенно в произношении — было много заимствований из арабского, а также из других языков.

Еврейскому народу пришлось заплатить действительно высокую цену за упорное двуязычие, а иногда даже трехъязычие (иврит и арабский в сочетании с арамейским, греческим, латинским или другим разговорным языком). В духовной и повседневной жизни еврейство диаспоры давно употребляло помимо иврита по меньшей мере один дополнительный язык, но до арабского периода выдающиеся умы еврейского народа не использовали в своих сочинениях два языка наравне. В древности Филон писал только по‑гречески, а талмудические мудрецы только на иврите или на специфической талмудической смеси иврита и арамейского. Даже Флавий начал (при содействии помощников) писать по‑гречески только после того, как перестал писать по‑арамейски. А теперь такие великие мастера ивритской поэзии как Ибн‑Габироль и Галеви, писали свои бессмертные стихи на иврите, но пользовались арабским языком, чтобы учить других искусству создания поэзии на иврите.

Арабы отказывались признавать, что к языковым исследованиям их подтолкнули греческие, ивритские и сирийские грамматисты, особенно на ранней стадии. Арабские языковеды были очень далеки от мнения, высказанного Гете спустя столетия, что сложность родного языка можно постичь, только постигая чужой, и, как правило, уклонялись от изучения иностранных языков. Мусульманских гебраистов всегда было гораздо меньше, чем христианских. Более того, арабские пуристы полагали, что всякий двуязычный человек и особенно двуязычная группа неизбежно грешат против чистоты и изящества арабской речи. На этот счет в обществе существовали непреодолимые предрассудки. Примером тому служит замечание Аль‑Джахиза о высоком искусстве иракского оратора VIII века Мусы аль‑Усвари, который обычно обращался к толпе арабов, стоявших справа от него, и к толпе персов, стоявших слева, безупречно используя оба языка. «Это одно из чудес света, — добавляет Аль‑Джахиз, — ведь когда два наречия встречаются в устах одного человека, одно обычно вредит другому». Арабская публика с готовностью соглашалась с этим утверждением, поскольку, даже не зная иностранных языков, многие мусульманские авторы страдали от того, что не могли выразить свои мысли на безупречном арабском. Бесконечные разговоры о сокровенных неслыханных тайнах арабского языка постоянно подпитывали у этих авторов недовольство собой. Еврейской литературе действительно повезло, что Бахья Ибн‑Пакуда не отказался от идеи составить этический трактат по той простой причине, что он «не владеет изящным арабским стилем». Арабский язык тем не менее вобрал в себя немало заимствований из иврита и арамейского, даже Коран изобилует ими. Это влияние еще сильнее чувствовалось в христианских странах, где «гебраизмы», характерные для всех переводов Ветхого Завета, оказали глубокое влияние на разговорные языки, часто еще на этапе становления последних. Многие христианские исследователи Писания постоянно обращались к еврейскому тексту, что было важным, хотя не всегда заметным фактором языкового взаимовлияния евреев и иноверцев.

Двуязычие и трехъязычие сильно влияли на евреев. С одной стороны, они рано или поздно обязательно приводили к некоторой «левантинизации» их речи. У многих евреев и некоторых христиан, без сомнения, со временем развились черты, характерные для многоязычных групп, которые говорят и пишут на нескольких языках весьма небрежно, а иногда и совсем неправильно. Еврейско‑арабские «диалекты», на которых говорили широкие массы на ранних этапах своего существования, тоже, видимо, напоминали жаргон. И только благодаря литературе некоторые из них позже на самом деле превратились в упорядоченные диалекты.

В то же время многоязычие заставило евреев стать первопроходцами в области сравнительной лингвистики. Те же факторы, которые побудили мусульманина Ибн‑Хазма проложить новые пути в сравнительном религиоведении, подвигли североафриканского еврея Йеуду Ибн‑Курайша по меньшей мере за полвека до Ибн‑Хазма заняться сравнительным языкознанием. Ислам, который сознательно воспринял многое из иудаизма, христианства и зороастризма и на протяжении всей истории боролся с сектантством, побуждал пытливые умы сравнивать эти вероучения и искать то общее, что представляет ценность для понимания религии как таковой. Евреи упорно сопротивлялись проникновению чуждых религиозных идей и ритуалов и проявляли к ним весьма сдержанный интерес. Сопротивление не имело особого успеха, и внешние влияния постепенно сказывались на их жизни. Многие евреи считали откровенным богохульством любое трезвое сравнение религий, не преследовавшее апологетических целей. В то же время заимствования приживались в их языке — иврите — на протяжении всей его истории начиная с библейской древности. Еще до того как евреи освоили языковедческий подход, предложенный арабскими соседями, они не могли не замечать различие и сходство между языком Мишны и языком Писания и охотно истолковывали оба текста, используя и тот и другой язык.

Оставался всего один шаг до использования материала не только из других семитских языков, особенно арамейского и арабского, но и из неродственных берберских, персидских и прочих индоевропейских диалектов. Нельзя считать простым совпадением то, что Абу Убейда Мамар Ибн‑аль‑Мутанна (728–825), один из основателей великой арабской школы грамматики в Басре и автор около 200 языковедческих трактатов, вероятно, был внуком персидского еврея. Он поразил арабских ученых, указав на иностранное происхождение многих слов, понятий и фамилий, которыми гордились традиционалисты. Гарун Ибн‑Муса аль‑Асди (умер ок. 786 года), первым составивший список трудных слов и выражений Корана, по‑видимому, был урожденным евреем. Тонкий знаток иврита Ибн‑Курайш, который жил в алжирском городе Тахорт в середине X века, проявлял немалый интерес к диалектам, на которых говорили окрестные берберские племена, а также к греко‑римскому наследию в языковой среде Северной Африки. Он мастерски пользовался этими сведениями, объясняя ивритские слова, которым, по его мнению, невозможно было дать адекватное толкование даже с помощью арамейского и арабского. Например, он сообщал, что слово месура («мера»; Ваикра, 19:35) совпадает с латинским термином mesura (mensura), а также нашел эквивалент греческому слову калос в ивритском лекалес («осмеивать»; Йехезкель, 16:31). Наконец, каирский ученый XI века (возможно, литургический поэт Сахлал бен Авраам) составил любопытный список обозначений божества на 14 языках. Его, однако, оставил далеко позади переводчик Салам, который, как мы помним, якобы умел говорить на 30 языках.

Лексикография

Сравнительное языкознание более эффективно использовалось для прояснения лексических, чем грамматических или фонетических, проблем, поскольку именно значение слов и фраз обычно представляло наибольший интерес как для ученых, так и для читателей. Правильное понимание библейской и — в меньшей степени — талмудической терминологии со всеми оттенками смысла необходимо было и для новейшей ученой экзегезы, и для творческого использования возрожденного иврита в поэзии и прозе. Кроме того, ученых привлекало изобилие в Писании омонимов и синонимов с бесконечным множеством значений, привносимых в однокоренные слова малейшим изменением огласовок.

Значением и произношением слов интересовались уже мудрецы Талмуда. Рав однажды предположил, что выяснять правописание двух слов из Мишны следует у жителей Иудеи, «которые чрезвычайно педантичны в отношении языка». В другом случае он (по некоторым другим версиям, это был Раба) рассуждал об использовании в Мишне сокращенной формы хав («виновный») вместо обычной хайяв и пришел к выводу, что такое словоупотребление должно быть характерно для иерусалимцев. Конечно, порой истолкование одного‑единственного слова могло привести к важным правовым проблемам. В известном споре о значении мишнаитского термина маве («уничтожающий урожай») Рав и Шмуэль в подтверждение своей правоты ссылались на два разных библейских стиха, причем, по мнению одного, в Мишне имелось в виду разрушение чего‑либо человеком, а по мнению другого — повреждение, нанесенное зубами животных. Далее спор перешел в сугубо правовую плоскость, что заслонило языковой вопрос, однако основоположники вавилонской еврейской учености явно руководствовались в истолковании библейских стихов разными грамматическими теориями. Ибн‑Джанах был весьма недалек от истины, когда привел в этой полемике убедительный языковедческий довод, без ложной скромности добавив: «И я не знаю ни одного знатока Талмуда в нашем поколении, который сумел бы обнаружить скрытое значение, как это удалось нам». Еще более настойчивыми были масореты, выяснявшие мельчайшие детали вопросов правописания, пунктуации и ведшие их статистический учет. От этого во многом зависело значение, которое они вкладывали в два или три, на первый взгляд, похожих слова.

Однако первым, кто составил настоящий терминологический словарь, был Цемах бен Палтой Гаон (872–890). Любопытно, что его лексикон был целиком посвящен талмудической лексике и, очевидно, преследовал практическую цель — упростить изучение Талмуда. Это стало совершенно необходимо, поскольку талмудические исследования вышли за стены ешив. Множество людей готовились дома к проходившим раз в полгода собраниям кала, они нуждались в словаре языка, использование которого даже в городах Вавилонии стремительно сходило на нет. Еще сильнее эта потребность ощущалась в общинах Западного Средиземноморья, где арамейский язык никогда не был разговорным. Возможно, просьба, пришедшая из Испании, и подвигла гаона на составление словаря. Согласно упомянутому выше сообщению Хизкияу бен Шмуэля от 953 года, испанские ученые обратились к его прадеду Цемаху Гаону за разъяснением «трудных мест во всем Талмуде, столь многочисленных, что несколько ослов не могли бы справиться с этой ношей». Ноша осла, часто использовавшаяся в арабской литературе того времени как мера объема рукописей, указывала на большое число рукописных листов, и правнук действительно мог иметь в виду пространный словарь талмудических терминов, подготовленный Цемахом Гаоном.

Интересно, однако, не совпадает ли это сочинение с комментариями, объясняющими весь Талмуд (Питрон), которые, как мы помним, испанцы настойчиво просили составить Палтоя, отца Цемаха. Последний мог поручить сыну составление глоссария, повелев одному или нескольким писцам переписать весь текст Талмуда для испанских отправителей письма. Если это так, то Арух Цемаха, видимо, был составлен по модели ранних комментариев гаонов, которые главным образом последовательно объясняли трудные слова и не были организованы в алфавитном порядке, как начали делать столетием или двумя позже. Одновременно посылали текст Талмуда, который вместе с глоссарием, вероятно, составлял ношу нескольких ослов. Попыткой упростить чтение можно объяснить то, что Цемах включил в свое сочинение географические названия и личные имена, упомянутые в Талмуде. Большинству читателей, естественно, требовалось объяснение многих трудных или редких слов. Более того, такие сведения иногда могли иметь и алахическое значение, особенно если они проливали свет на талмудическую хронологию. Разве даже знаменитый географический словарь Якута не был написан для того, «чтобы приверженцы традиции смогли узнать происхождение каждого ее носителя вплоть до того, где он родился»? К сожалению, словарь Цемаха, известный еще в XVI веке, впоследствии был безвозвратно утрачен.

Несколько больше повезло Саадье. В возрасте 20 лет он составил труд Эгрон («Маленькое собрание») с двумя перечнями ивритских слов. Один список был организован в алфавитном порядке по первым буквам слов и предназначался для того, чтобы облегчить поэтам поиск подходящих слов для акростихов, а во втором списке слова располагались в алфавитном порядке по их окончаниям — он нужен был для подбора подходящих рифм. Объяснения, всегда очень краткие, часто состояли в ссылке на библейский стих, где упомянуто соответствующее слово. Все это должно было подтолкнуть к использованию иврита, «который Г‑сподь наш избрал с самого начала и на котором ангелы воспевают святость Его». В предисловии на иврите Саадья также ссылался на популярное сочинение по хронологии Седер олам раба («Большая хроника мира») , утверждая, что первые 1996 лет после сотворения мира все человечество говорило исключительно на древнееврейском языке. Лишь после истории с Вавилонской башней появились разные языки, и даже сами евреи со времен Нехемьи, то есть примерно за три года до начала Селевкидской эры , начали забывать святой язык. Наконец, в диаспоре евреи усвоили языки окружающих народов. Чтобы попытаться преодолеть забвение, юный автор и подготовил этот словарь; он писал: «Нам и всему народу Б‑жьему подобает изучать, постигать и исследовать его неустанно, ради нас, детей наших, жен и рабов, чтобы он не сходил с уст наших. Ибо благодаря ему мы поймем законы Торы Творца нашего, каковые суть ядро нашего существования, света и святости от начала времен и во веки веков».

Несколькими годами позже, очевидно уже поселившись в Багдаде, Саадья попал в самый центр бушевавших тогда споров между басрийской и куфийской школами арабской грамматики, которые переехали к тому времени в столицу халифата. Там он переиздал свой лексикон, переработав его и добавив не только переводы ивритских слов на арабский язык, но и третий раздел, где речь шла исключительно о «поэтических тяготах», то есть грамматических правилах (там упомянуто и ошибочное произношение слабых согласных, о чем тогда много говорили), использовании метафор и других темах, связанных с поэзией. Он также предварил его не вполне образным, но весьма содержательным предисловием на арабском языке. Уместным было и новое название — «Книга основ поэзии», или — в сокращенном варианте — «Книга поэтики». Позднее гаон добавил к ней краткий лексикографический трактат о гапаксах в Писании — главным образом, из экзегетических соображений. Еще он составил Словарь Мишны, видимо для упомянутого выше «Комментария» к этому основному кодексу раввинистического иудаизма. Кроме того, он без колебаний ввел в иврит множество новых слов и выражений, которые весьма удачно использовал в поэтических произведениях.

Как и почти все, написанное выдающимся поборником еврейской учености, лексикографические произведения Саадьи вызвали серьезные споры. Очевидно, вскоре после смерти гаона Мубашир а‑Леви написал подробное критическое сочинение, направленное против научных трудов Саадьи: как против объяснения некоторых слов, так и против грамматических правил, лежавших в основе этих толкований. Не ссылаясь напрямую на Эгрон или другие исследования библейского словаря, Мубашир выступал против некоторых определений библейских имен собственных, упомянутых еще в раннем произведении Саадьи. По сообщению Ибн‑Эзры, критик не соглашался, например, с мнением гаона о местоположении библейского Таршиша. Саадья в словаре и в переводе книги Берешит (10:4) отождествлял его с Тарсом, тогда как Мубашир был склонен считать, что это Тунис, поскольку знал, что Тарс находился внутри материка и до него нельзя было добраться на корабле. Возможно, он также понимал, что до юго‑восточного побережья Малой Азии было не так далеко и вряд ли путешествие заняло бы три года, о чем говорится в библейской истории об экспедициях царя Соломона (Млахим i, 10:22). Мубашир искал место с похожим названием, но более отдаленное. Ни один из известных комментариев ученого не указывает на его сектантство, и, хотя он иногда принимал караимские толкования, сам явно принадлежал к числу раббанитов. А вот грамматист Абу Якуб [Йосеф] аль‑Бахтави, которого упоминает Салмон бен Йерухам, вероятно, был караимом и современником Саадьи.

Нам слишком мало известно о лексикографическом сочинении Абу Сахля Дунаша (Адонима) Ибн‑Тамима из Кайруана, которое вскользь упоминается в позднейших текстах, чтобы судить о превосходстве этого труда над работой Саадьи. В своем «Комментарии к Сефер Йецира» Ибн‑Тамим похвалялся, что в двадцатилетнем возрасте (то есть до 913 года) помогал Ицхаку Исраэли отвечать на некоторые научные вопросы Саадьи и исправлять ошибки фаюмца. Можно предположить, что и в области языковедения он без смущения опровергал взгляды гаона. Из цитаты, приведенной Авраамом Ибн‑Эзрой, следует, что он пытался провести параллель между уменьшительной формой в арабском языке и такими библейскими словами как авьона (Коелет, 12:5). Вместо перевода Раши «…и ослабнет желание» он предложил считать это слово уменьшительной формой от эвьон («бедный»), а смысл стиха передавать так: «…бедная душа падет» . Ибн‑Эзра отверг оба толкования и гипотезу Ибн‑Тамима и указал, что, если бы в древнееврейском языке использовались уменьшительные формы, мы «находили бы их в Писании сотнями и тысячами», а не всего три примера, которые приводит Ибн‑Тамим. Последний, по‑видимому, внес определенный вклад и в изучение ивритской фонетики и превзошел в этом своих предшественников‑масоретов.

Ибн‑Тамим был не одинок в попытке найти связь между ивритскими и арабскими грамматическими формами. Его современник из Северной Африки Йеуда Ибн‑Курайш (родился в Тахорте, недалеко от алжирского города Тлемсен, ок. 900 года) пошел в этом еще дальше. Он писал при жизни Саадьи, но, по‑видимому, ничего не знал о новаторских сочинениях гаона. Ибн‑Курайша волновало не столько забвение иврита, сколько невнимательное отношение евреев Феса к арамейскому таргуму. Он обратился к ним с пространным «Посланием» (Рисала), где указывал не только на традиционно высокий статус таргума, но и на его ценность для правильного понимания иврита. Он сообщал своим адресатам:

Посему я решился написать эту книгу для просвещенных читателей, дабы они знали, что арамейские и арабские слова, а также иностранные и даже берберские обороты вплетены в святой язык — однако арабский язык преобладает. Ведь в арабском языке содержится множество слов, которые мы считаем чисто древнееврейскими… Причину этого сходства и (постоянного) смешения следует искать в близости расселения и родстве рас… Мы находим сходство между ивритом и арабским не только в естественном родстве согласных, используемых в построении слов, в начале их, в середине и в конце. Иврит, арамейский и арабский от природы выкроены по одному лекалу… Мы начнем с рассказа об арамейских элементах в Торе, затем перейдем к редким словам, значение которых можно объяснить только благодаря языку Мишны и Талмуда, и наконец, поговорим об арабских словах. Мы также объясним родство согласных, стоящих в начале, в середине и в конце слова в древнееврейском, арамейском и арабском языках, но — кроме этих трех — более ни в одном языке. Все это мы расположим в алфавитном порядке, так чтобы каждую букву легко было обнаружить на положенном ей месте.

Этим словарем Ибн‑Курайш заложил основу для сравнительных исследований в области грамматики и этимологии. Помимо этого труда, посвященного весьма узкой теме, наш автор, по всей видимости, составил также подробный общий словарь иврита, которым, очевидно, активно пользовались Менахем бен Сарук и Дунаш бен Лабрат, однако в настоящее время он полностью утрачен. Вероятно, Ибн‑Курайш написал трактат, где собрал несколько странных раввинистических агадот специально для того, чтобы предостеречь читателя, который мог понять их буквально.

К счастью, до нас дошел другой крупный словарь, составленный в ту же эпоху, и он доступен в прекрасном критическом издании. Давид бен Авраам, уроженец Феса, живший, по‑видимому, в основном в Земле Израиля, был караимом. Хотя, скорее всего, он примкнул к караимам лишь после прибытия в Святую землю, для него не характерна свойственная многим неофитам нетерпимость. Он с готовностью черпал знания не только у Ибн‑Курайша и Саадьи (которого дважды упоминает по имени без обычных караимских проклятий), но и в Талмуде и в молитвенниках раббанитов. В действительности иногда он приписывал Мишне слова, которые встречаются только в постталмудических источниках. Подобно обоим своим предшественникам‑раббанитам, он интересовался сравнительным языкознанием. В отличие от Ибн‑Курайша он не приводил берберских или греко‑латинских лексем, а находил обширный материал для сравнения в персидском языке, которым мог овладеть и в Фесе, и в Иерусалиме. Подобно Саадье, Давид пытался идентифицировать многие имена собственные. Например, он полагал, что библейский Офир располагается на Сарандибе, то есть на Цейлоне, а гора Арарат находится в Курдистане. Кроме того, он колебался, следует ли называть страну хазар или франков Ашкеназ. Свои методы он изложил в пространном введении к словарю, в котором также заклинал библейских комментаторов будущего не «спешить с толкованиями, но сначала изучить грамматические правила, наклонения, закономерности перехода ударения, а также синтаксис и научиться правильно владеть речью. Это стимулирует мышление, расширяет знания, отгоняет праздность и вдохновляет на поиски знания».

Все эти авторы, за исключением Саадьи в первом издании своего словаря, без колебаний пользовались арабским языком, объясняя ивритские выражения и просто излагая свои мысли. Сам Саадья ссылался на популярную среди мусульман историю об одном из их вождей (Аль‑Асваде ад‑Дуали ), которого чрезвычайно печалило, что его соотечественники в массе своей говорят неправильно, и он составил для них краткий грамматический трактат. Следует, однако, иметь в виду, что в Египте, где Саадья начал работу над словарем, в IX веке языковедческие исследования еще не были распространены. В то же время среди египтян, несомненно, были и такие, кто изучал сочинения, составленные в двух великих центрах арабской грамматики — Басре и Куфе. Нам известно, что египтянин Ахмад Ибн‑Валлад, современник Саадьи, после долгого обучения у ведущих багдадских языковедов вернулся в Каир, где и умер в 943‑м, годом позже Саадьи. Весьма вероятно, что в Фаюме бывали ученые — эмигранты с Востока, например армянин Аль‑Кали, который, пройдя подготовку в Багдаде, в 942 году приехал в Кордову, где за два десятилетия стал известным языковедом и преподавателем. Влияние не было односторонним. Когда складывалась арабская грамматика, арабы многому учились у еврейских и христианских соседей, а также у ученых еврейского происхождения, таких как упомянутые выше Убейда и Гарун Ибн‑Муса. На Саадью же, по‑видимому, больше всего повлияли старшие современники — Таалиб (815–904) и Ибн‑Дурайд (837–933), представлявшие, соответственно, школы Куфы и Басры.

Испанские языковеды

Первые 500 лет после возникновения ислама Ирак не имел соперников в области арабского языкознания, тогда как вавилонский центр еврейской культуры внес весьма незначительный вклад в исследования иврита. Саадья и Киркисани, например, прибыли туда из других стран. Дунаш бен Лабрат, видимо, был единственным заметным еврейским языковедом, который учился в Вавилонии. Но, как мы увидим, свои произведения он написал только после того, как поселился в Испании. В Вавилонии исключительное внимание уделяли раввинистическому учению, а языкознание было на втором плане, хотя некоторые из позднейших гаонов и проявляли к нему интерес. Более того, и Земля Израиля, древний центр масоретских и экзегетических штудий, выдвинула только одного действительно выдающегося ивритского языковеда — караима Абуль Фараджа Гаруна. В то же время и Ибн‑Тамим, и Ибн‑Курайш, и Давид аль‑Фаси были уроженцами Северо‑Западной Африки — края, в котором ни тогда, ни после арабское языковедение не привело к особым достижениям.

Очевидно, западные евреи острее чувствовали затянувшийся конфликт между отмиравшими местными культурами и языками и возраставшим влиянием завоевателей. На Востоке языковой обмен был интенсивнее. Арабы охотно изучали достижения сирийской, еврейской, греческой и персидской грамматики, но в то же время формально отстаивали абсолютную чистоту своего языковедческого наследия. В странах Запада они усвоили сами и жестко навязали другим восточные образцы речи и письма в качестве единственно принятой нормы; любое сопротивление «ушло в подполье». Евреи, как часто бывало и до этого и после, оказались между молотом и наковальней. Они живо восприняли этот конфликт, поскольку в то время в их среде тоже происходили перемены: арамейский язык уходил в забвение, а иврит возрождался. Особенно глубоко раскол по вполне понятным причинам чувствовали евреи Испании — западного форпоста исламского мира, где местные романские диалекты и традиции оказались полностью раздавлены арабской экспансией.

Даже те ученые, которые отказывались использовать арабский язык в сочинениях по ивритской лексикографии, должны были усвоить достижения арабской науки о языке. Представитель высокоодаренного поколения, пришедшего после Саадьи, Менахем бен Яаков бен Сарук из Тортосы посвятил свою жизнь составлению словаря на иврите, которому он дал чисто еврейское название Махберет (букв. «состав», см. Шмот, 26:4). В ивритском лексиконе такого рода остро нуждались еврейские мыслители, жившие к северу от Пиренеев, для которых написанные по‑арабски сочинения оставались тайной за семью печатями. Раши активно пользовался этим словарем в своих комментариях, данный труд сильно повлиял на науку о языке многих поколений европейских евреев. Протеже Хасдая Ибн‑Шапрута и житель Кордовы, Менахем, несомненно, был знаком с достижениями Аль‑Кали и других арабских грамматистов этого города. Однако он не желал прямо ссылаться на арабские выражения в объяснении библейских слов, хотя нередко прибегал с этой целью к арамейской лексике.

Менахем — и это составляет главное его достижение — пытается понять каждое слово, исходя из его контекста в Писании. Свою методику ученый ясно изложил в предисловии, где он многократно подчеркивает, что в Писании одни понятия почти не упоминаются, а другие повторяются. Его суждения об эллиптических и плеонастических конструкциях пользовались большим авторитетом в позднейшей языковедческой и экзегетической литературе. Он также подчеркивал важность библейских параллелизмов и утверждал, что «одна половина стиха разъясняет нам значение другой половины». Кроме того, он раскритиковал некоторые натянутые объяснения Ибн‑Курайша, всего лишь поменяв местами буквы в библейских словах, и подверг тщательному анализу природу некоторых слабых согласных (иногда вопреки мнению Саадьи). Совершенно очевидно, что грамматические объяснения Менахема повлияли на религиозную доктрину. Иногда он отвлекался от темы ради благочестивых рассуждений. Рассуждая о трудном слове тотафот (обычно переводится как «повязка» ; Дварим, 6:8), он соотносит его с глаголом татифу («проповедуйте»; Миха, 2:6, и др.) и поясняет, что Моисей призвал сынов Израиля: «Народ мой! Поместите слова мои перед собой и законы мои перед глазами вашими». Тем самым Менахем прямо указал на то, что заповедь о тфилин мудрецы выводят из этого библейского стиха. Он также объяснял некоторые библейские антропоморфизмы и, очевидно, впервые в лексикографической литературе попытался составить полную классификацию библейских заповедей. Объясняя Б‑жественный наказ Эгье ашер эгье (Шмот, 3:14) , он отрицал, что эти слова имеют какую‑то связь с ивритским глаголом «быть» и, следовательно, должны переводиться «Я есмь, что Я есмь». Заключительные слова этого стиха, «Эгье послал меня к вам», ясно указывают, по его мнению, что это «святое, почитаемое и повергающее в трепет имя» подобно «одному из тех слов, которые не имеют объяснения или имени, которое не образовано от какого‑либо другого слова».

В истории человечества нечасто случалось, чтобы появление словаря вызвало такой фурор, какой вызвал труд Махберет Менахема. Сразу же словарь был объявлен шедевром еврейской учености, и эту похвалу повторяли и последующие поколения. Вскоре, однако, словарь стал объектом резкой критики; исходила она от человека, недавно прибывшего с Востока. Дунаш (Адоним) бен Лабрат (ок. 920–980), в то время проживавший в Фесе, несколько лет был учеником Саадьи и других знатоков языка в своем родном Багдаде — крупнейшем центре языкознания. После прибытия в Кордову, где Дунаш свысока отнесся к местным грамматистам‑«выскочкам», он осмелился подвергнуть критике словарь Менахема и вскоре направил острое сатирическое перо и против трактата своего прославленного учителя о гапаксах в Писании. В полемическом запале Дунаш не только использовал чрезвычайно резкие выражения (в том же тоне он высказывался и против Саадьи), но и начал свой перечень из 160 возражений с двух, которые, по его мнению, лучше всего отражали еретические пристрастия Менахема. На основании комментария Бен Сарука к Эйха, 3:33–36, Дунашу казалось очевидным, что тот отрицает доктрину о свободной воле. Кроме того, он усматривал серьезные алахические заблуждения в упорном стремлении Менахема придавать буквальное негативное значение слову ло («не») в некоторых стихах (Шмот, 21:8; Ваикра, 11:21, 25:30; Йов, 9:33). Предложенное Менахемом толкование стиха Ваикра, 1:15, которое совпадало с позицией караима Анана (возможно, Менахем этого не знал), разумеется, стало идеальной мишенью для выпадов Дунаша. Предварив критику стихами на иврите, написанными в арабской метрике и ставшими его самым значительном новшеством в истории ивритской поэтики, Дунаш так убедительно опроверг многие толкования и грамматические выкладки Менахема, что даже покровитель последнего Хасдай в нем разуверился, хотя тот и был уроженцем Испании. Внезапная немилость, в которую впал весьма достойный ученый, показывает не только переменчивость настроения у вельможи, занимавшего высокий пост при арабском дворе, но и господствовавшее среди испанских мыслителей чувство собственной неполноценности перед пришельцами с Востока.

Менахем обрел трех преданных учеников, которые встали на защиту учителя и родной страны, и это говорит о том, что в Испании крепла уверенность в собственных силах. Обвиняя Дунаша в низменной зависти и невежестве и резко осуждая использование в поэзии на иврите арабской ритмики, эти ученики (Ицхак Ибн‑Гикатилла, Эфраим Ибн‑Кафрон и Йеуда бен Давид) стремились доказать читателям, что тоже умеют писать ритмические стихи. Они справились с этой задачей, а также представили вполне серьезные объяснения 55 спорных случаев в словаре Менахема. Например, ученики отстаивали предложенное Менахемом толкование стихов из книги Эйха, которые, по их мнению, говорят об изменчивости судьбы, а не о недостатке свободы. В некоторых их рассуждениях была и немалая доля демагогии. Так, они обвинили Дунаша в том, что, разделываясь с Менахемом, он сводил счеты со всеми испанскими учеными. Кроме того, они отвергали предложенный Дунашем перевод слова пигру («остались позади»; Шмуэль I, 30:10) как «были сокрушены» по аналогии с арамейским словом из Таргума, не соглашаясь с подобными сопоставлениями, поскольку они основывались на утверждении, будто «все языки без изъятия равны между собой». Они также взывали к испанскому патриотизму и еврейскому чувству читателей. Йеуди бен Шешет, один из учеников Дунаша, поддержал в своем письме позицию учителя. Отвечал он с еще большей язвительностью. Он отметил, что у самого Менахема не хватило храбрости ответить на критику Дунаша, да и ученики его осмелились опровергнуть лишь 50 из 200 возражений, выдвинутых Дунашем (точнее, это соотношение составляло 55 к 160). Кроме того, Йеуди попытался показать, что по крайней мере в 30 ответах неправы именно они, а не Дунаш. Он хотел, чтобы это «стало известно во всех городах», дабы продемонстрировать их глупость «и сделать их предметом насмешек по всей Испании». На самом деле не так важно, кто был прав в споре, главное, что резкая полемика вызывала интерес публики к частным вопросам языкознания и способствовала более глубокому пониманию специалистами особенностей иврита.

Один из полемистов, выступавших на стороне Менахема, Йеуда бен Давид — это, видимо, знаменитый грамматист, известный как Абу Закарья Яхья Ибн‑Дауд Хаюдж (родившийся в Фесе ок. 940 года). Возможно, вдохновившись этой дискуссией, Хаюдж вскоре сделал крупные открытия в области грамматики, о которых мы поговорим ниже. Его теории получили известность среди евреев христианской Европы благодаря переводам на иврит Моше Ибн‑Гикатиллы и Авраама Ибн‑Эзры. Здесь, однако, он воздержался от полемики и лишь вкратце упомянул собственное новаторское и революционное учение. Его теории не связаны напрямую с лексикой [лишь в Китаб ан‑нутаф («Книге глосс») к книгам Пророков он внес определенный вклад в лексикографию], но они, безусловно, существенно повлияли на изучение лексики иврита. Любопытно, что Хаюдж использовал арабский язык и терминологию, однако вслед за Менахемом воздерживался от поисков сходства между ивритом и арабским. Возможно, полемика с Дунашем сделала его очень осторожным на этот счет.

Это ограничение противоречило социальному положению еврейского народа и языковой ситуации, в которой он существовал. Такой подход был обречен на провал. Еще одним успехом сравнительного метода явился главный труд Йоны (Абуль Валида Ибн‑Мервана) Ибн‑Джанаха, выдающегося ученика Ицхака Ибн‑Гикатиллы, коллеги Хаюджа. Вторая часть этого произведения, озаглавленная Китаб аль‑уцуль («Книга корней»), представляла собой словарь. В более ранней книге, посвященной исправлениям и дополнениям к лексикону Хаюджа, Ибн‑Джанах заявлял:

Подобные наблюдения никогда не высказывались ни одним евреем до меня, и, если кто‑то из смиренных заметит, что я обращался к арабскому значению в [объяснении] данного слова, я надеюсь, что он не станет меня винить. Ибо я обратился к свидетельствам арабского языка не для того, чтобы подтвердить свое собственное мнение, и не потому, что древнееврейский язык нуждается в поддержке арабского наречия, но лишь потому, что я высказал такие мнения, какие евреи не привыкли слышать, и опасаюсь, что они поспешат немедленно опровергнуть меня.

То же оправдание еще более открыто он повторил в предисловии к своему главному сочинению: «…мне известно о дурном поведении людей нашего времени, об их невежестве относительно превратностей, выпадающих на долю авторов, и трудностей, с коими сталкиваются поэты, а также об их готовности критиковать ученых. Я сам пострадал от глупости и не избежал злодейских происков». На самом деле, все сочинения Ибн‑Джанаха изобилуют выпадами против неумолимых оппонентов. Например, он пытался объяснить, что выражение шарцу а‑маим («воскишела вода»; Берешит, 1:21) может относиться к неодушевленному объекту, в данном случае к воде. В этом вопросе он оспаривал взгляды «заблудшего» оппонента (вероятно, Шмуэля а‑Нагида), полагавшего, что слово шарцу может употребляться лишь в связи с живыми существами, «для коих характерно коллективное существование». Ибн‑Джанах писал: «Это не прибавляет ничего нового к общей неучености людей нашего поколения».

В лексиконе отчетливо видно желание Ибн‑Джанаха показать в библейском употреблении однокоренных слов различные оттенки значения. В предисловии он отметил, что, например, слово пакад имеет в разных контекстах Писания семь совершенно разных значений, и ниже, в соответствующей словарной статье, привел примеры различных употреблений этого корня. К сожалению, он не продолжил попытки более ранних еврейских лексикографов идентифицировать библейские имена собственные. Возможно, он понимал, что исторических и этнографических знаний еще слишком мало, чтобы существенно дополнить заключения Саадьи или Давида бен Авраама. Ибн‑Джанах, однако, пришел к пониманию не менее сложных вопросов, связанных с обозначением одушевленных и неодушевленных объектов, упомянутых в Библии. Например, он обнаружил, что слово нетифот, которое часто переводят как «подвески» в Шофтим, 8:26, и Йешаяу, 3:16, лишь косвенно связано с корнем натаф («бросать») в Шир а‑ширим, 5:5, Мишлей, 5:3, и в других стихах. В связи с этим он предположил, что оно может быть родственно арабскому слову нутуф, которое означает «жемчуг» или «серьги», и в двух библейских стихах отдал предпочтение второму значению. Легко можно увидеть, что подобные толкования были весьма полезны библейским экзегетам, которым за их отсутствием приходилось полагаться лишь на ограниченный библейский словарный запас.

В то же время Ибн‑Джанах не всегда достаточно внятно обосновывал свои толкования, обращаясь к хорошо подготовленным читателям. В предисловии он предупреждал, что предполагает их близкое знакомство с двумя основными сочинениями Хаюджа, а также с собственными языковедческими трактатами. Столь серьезное требование говорит об интеллектуальном уровне его испанских современников и последователей. Только живым интересом к науке о языке иврит можно объяснить, почему люди долго и упорно изучали узкоспециальные и написанные в строгом стиле ученые труды. Достижения великого грамматиста из Сарагосы вскоре стали достоянием всего народа, хотя против некоторых его взглядов и толкований резко выступали не только приверженцы традиции, но и такие просвещенные авторы как поэт и государственный деятель Шмуэль Ибн‑Нагрела. Труды по грамматике Хаюджа и Ибн‑Джанаха (в частности, в области библейской лексикографии) отличались глубоким проникновением авторов в тонкости иврита и остались непревзойденными до XIX века. Сравнимые по масштабу сочинения Ибн‑Пархона и впоследствии Давида Кимхи в конце концов вытеснили Ибн‑Джанаха в сознании как европейских евреев, так и христиан‑гебраистов. За столетие не произошло бурного роста знаний в этой области, данный факт объясняется литературными достоинствами сочинений, изначально написанных на иврите, по сравнению с работами Ибн‑Джанаха, доступными европейцам лишь в тяжеловесном переводе Ибн‑Тибона. Только смещение центра еврейской жизни помешало лексикону Ибн‑Джанаха стать образцом для позднейшей науки о языке иврит, подобно тому как сочинение Аль‑Джаухари арабского языка»).’] стало образцом для арабской лексикографии.

Лексикон Ибн‑Джанаха полностью затмил сочинения современников как на Востоке, так и на Западе. Из «22 трактатов» по языкознанию, составленных его оппонентом Шмуэлем а‑Нагидом (по сообщению Ибн‑Эзры), до нас дошло лишь несколько небольших фрагментов, сохранившихся либо непосредственно, либо в цитатах из позднейшей литературы. Фрагменты из Китаб аль‑истигна («Книги широты») Шмуэля, опубликованные Павлом Коковцовым, позволяют судить о масштабе и глубине этой лексикографической и экзегетической работы. Если бы она сохранилась целиком, то ее автор остался бы в веках не только как законовед, поэт и государственный деятель, но и как великий языковед. Выдающийся караимский «грамматист из Иерусалима» Абуль Фарадж Гарун написал Китаб аль‑муштамиль («Полную книгу корней и ветвей древнееврейского языка»), седьмая часть которой представляла собой словарь, а восьмая — новаторскую попытку подступиться к проблемам библейского арамейского языка. Сообщение между Землей Израиля и Испанией было достаточно простым, однако, по‑видимому, лишь малая часть этого сочинения была известна в кругу испанских языковедов, во главе которого стояли Хаюдж и Ибн‑Джанах. Ибн‑Эзра, который, похоже, знал об этом тексте больше, чем известно сейчас, не упоминает о предположительно караимском происхождении его автора. Еще удивительнее, что, несмотря на высочайший авторитет и популярность Гая Гаона в сфере права (современники и последователи, как мы помним, без колебаний приписывали ему бесчисленные респонсы, составленные другими авторами), его лексикографическое сочинение Китаб аль‑хави («Книга собрания»), составленное по арабской моде того времени в алфавитном порядке последних букв ивритского корня, известно главным образом по лаконичным цитатам в комментариях Ибн‑Балама.

C этого времени доминирование Запада в науке о языке стало неоспоримым. Решительно отметая все националистические возражения, Ицхак (Абу Ибрагим бен Йосеф Ибн‑Бенвенисте) Ибн‑Барон (умер до 1128 г.) примерно через 60 лет после Ибн‑Джанаха создал примечательный трактат, названный Китаб аль‑мувазана («Конкорданция иврита и арабского языка»). В этом сочинении, по жанру преимущественно лексикографическом, автор даже отважился выразить свои взгляды посредством множества цитат из арабских поэтов и Корана, а также из арабского лексикона Халиля. Йеуда Галеви, друг Ибн‑Барона, в конце концов предложил характерное историческое обоснование, которое должно было успокоить даже самых националистически настроенных противников сравнительного языкознания. Превознося благородство оригинальных форм иврита, его персонаж уведомлял хазарского царя:

Что касается традиции, то это язык, на котором было дано откровение Адаму и Еве, и на нем они разговаривали между собой… Авраам говорил в Ур‑Касдиме на сирийском, потому что сирийский был языком халдеев. Иврит был для него особым святым языком, а сирийский — будничным языком, и его Ишмаэль передал арабам. И эти три языка — сирийский, арабский и иврит — стали похожи своими словами, грамматикой и конструкциями. Логика также подтверждает превосходство иврита над другими языками.

Вооружившись этим обоснованием, Шломо Ибн‑Пархон, ученик Галеви и Ибн‑Эзры, смог ознакомить евреев христианских стран с основными достижениями испанской еврейской науки о языке и применяемым в ней сравнительным подходом. Поселившись в Салерно, Ибн‑Пархон опубликовал в 1160 году новый словарь (Махберет ге‑арух, букв. «Словарная тетрадь»), основанный на шедевре Ибн‑Джанаха, но с добавлением множества сведений, почерпнутых у других авторов, а также новых собственных проницательных наблюдений. Большой вклад Ибн‑Пархон внес в понимание библейских реалий и предложил интересный очерк достижений в области науки об иврите, который прекрасно дополнил произведение на ту же тему Ибн‑Эзры. Благодаря гладкому и ясному изложению книга сразу же завоевала успех, и словарь, который иногда ошибочно считают сокращенным переводом сочинения Ибн‑Джанаха, был в Средние века весьма популярен.

Язык Талмуда

За полтора столетия, прошедших между Саадьей и Ибн‑Джанахом, библейская лексикография достигла огромных успехов; гораздо более обширная лексика Талмуда и мидрашей тоже не была забыта. В то же время обширную и сложную раввинистическую литературу, на которую влияли многие языки — арамейский, греческий, латынь и персидский, невозможно было подвергнуть столь же детальному анализу, как Писание. Глубочайшее почтение перед полученным в откровении словом Б‑жьим подтолкнуло бесчисленных масоретов к тому, чтобы оценить каждое слово Писания, установить его правильную форму и взаимосвязи со сходно звучащими словами из других мест канонического текста. Талмудический текст не имел такого ореола святости и даже сегодня, после многих столетий тщательного изучения, все еще недостаточно ясен с точки зрения языкознания. Исследования в этой области с самого начала были затруднены: в разных странах бытовали отличные друг от друга редакции талмудических текстов. Как мы помним, понадобились невероятные усилия Гершома бар Йеуды, Раши и их учеников, чтобы подготовить единую редакцию Вавилонского Талмуда для Западной Европы. В странах Востока разночтения усложняли изучение Талмуда еще многим поколениям. Более того, расхождения объяснялись не только ошибками переписчиков, но и глубоко укоренившимися местными различиями в произношении и даже в значении некоторых талмудических терминов. Подобные варианты существуют до наших дней в таких удаленных регионах как Йемен, где вавилонские традиции вообще сохранились в большей первозданности, чем в самом Ираке. Неудивительно, что подготовка простейшей конкорданции к Талмуду (для еврейской Библии это делалось неоднократно; Ибн‑Джанах почти завершил подобный труд) оставалась крайне трудной задачей. Лишь благодаря невероятным познаниям и трудолюбию Хаима Й. Касовского увидели свет первые тома этого гигантского труда. Когда произведение, дополняющее более ранние конкорданции, которые этот автор составил к Мишне, Тосефте и Таргуму Онкелоса, будет завершено , оно заложит основу для новых серьезных исследований языка Талмуда и мидрашей.

Исследователям Талмуда требовалось углубленное знание лексики, только так они могли преодолеть хитросплетение терминов, которые использовали их предшественники в Земле Израиля и Вавилонии. На самом деле, как мы помним, самый первый известный нам словарь иврита был целиком посвящен талмудическим терминам. К сожалению, мало известно о новаторских сочинениях Цемаха Гаона и Саадьи. По нескольким ссылкам Авраама Закуто, выдающегося ученого и хрониста начала XVI века, можно заключить, что в Сефер ге‑арух («Лексикон») Цемаха были идентифицированы многие имена собственные — эту задачу, видимо, пытался решать и Саадья в своем лексиконе Мишны, но большинство позднейших исследователей Талмуда ею пренебрегали. Опираясь на достижения предшественников, Натан бен Йехиэль Римский (ок. 1030–1106) подготовил Арух («Лексикон») для Вавилонского Талмуда (к Иерусалимскому Талмуду и тогда, и впоследствии обращались редко). Это сочинение оставалось непревзойденным до всплеска интереса к языкознанию в XIX веке, когда Александр Когут переиздал лексикон, пересмотрев и значительно расширив его.

Не стоит удивляться, что эта важнейшая языковедческая работа была написана в Риме, а не в арабском мире. Итальянское еврейство, которое в основном продолжало традиции и ученость Земли Израиля, должно быть, уязвляла необходимость признать уже никем другим не оспариваемое превосходство Вавилонского Талмуда и вавилонской алахи гаонов. Кроме того, итальянские ученые, видимо, хуже знали восточный диалект арамейского языка, преобладавший в Вавилонии, нежели западный, распространенный в Земле Израиля. И наоборот, некоторые вавилонские талмудисты того периода видели в арабском переводе Иерусалимского Талмуда возможность проникнуть в тайны этого важного, хотя и второстепенного для них компендиума. Превосходство Вавилона установилось уже окончательно, поэтому итальянским общинам приходилось приспосабливаться к вавилонской учености, и они больше, чем другие группы евреев, нуждались в разъяснении слов, которые в их школах не повторяли устно из поколения в поколение.

Словарь Натана в своем роде был столь же монументальным достижением, сколь словарь Ибн‑Джанаха в библейской лексикографии. На самом деле, Натану бен Йехиэлю, у которого, в отличие от масоретов, было не так много блестяще подготовленных предшественников, приходилось самому прокладывать себе путь в практически девственно неизученном лесу литературы Талмуда и мидрашей. Подобно тем мусульманским ученым, которые путешествовали в поисках подлинной традиции, Натан много лет провел, учась у р. Мацлиаха бен Элияу Ибн‑аль‑Базака на Сицилии, у р. Моше Хальфо в Бари и у р. Моше а‑Даршана в Нарбонне — все это были центры еврейской учености, где сравнительно недавнее наследие арабского владычества наложилось на глубинные воспоминания о греко‑римской цивилизации. Не вполне достоверны сообщения о поездке Натана в Вавилон, но нет сомнений, что его учитель Мацлиах провел там некоторое время и на него повлияла масштабная личность Гая Гаона. Действительно, в словаре Натана не менее 138 ссылок на учение Гая, больше только цитат из Хананеля бен Хушиэля, жившего в Кайруане, — их 142. Натан, очевидно, не знал о языковедческих трудах Саадьи (из двух небольших ссылок на гаона в Арухе одна явно указывает на респонс). Натан предпринял отчаянную попытку ознакомиться с трудами восточных гаонов, а также с работами западных авторов, таких как Шмуэль а‑Нагид, рабейну Гершом и майнцские мудрецы. Возможно, он опирался на лексикографическое сочинение Альфа бета, написанное Махиром, братом Гершома. Натан также имел доступ к раввинистическим сочинениям, которые и в его время были редкими. Он добросовестно и точно цитировал важные фрагменты из этих источников, благодаря чему его работа стала сокровищницей утраченных мидрашей и других древних и раннесредневековых сочинений. Натан, однако, опирался не только на письменные источники: он сам исследовал материал и анализировал его, использовал и наблюдения своих друзей, делал собственные выводы. Натан имел полное право сообщить читателям во вступительном стихотворении: представленное им сочинение являет собой плоды того, что он «услышал, увидел и о чем размышлял».

Сочинение Натана сразу получило всеобщее признание среди еврейских ученых Запада и Востока; дальнейшие усилия в этом направлении стали казаться бессмысленными. Младший современник Натана Раши, по‑видимому, пользовался новым словарем для подготовки исправленной редакции комментариев к Талмуду. В то же время Раши самостоятельно, хотя и с опорой на множество источников, которые были в распоряжении Натана, предложил столько новых толкований талмудических слов, что из них можно было бы составить целый словарь, весьма полезный для изучающих талмудическую и средневековую лексику. Как мы помним, для большей ясности Раши часто переводил служебные обороты, названия растений и животных и другие трудные слова на французский язык. Эти иноязычные слова (лаазим) в комментариях Раши — всего около 3 тысяч — долгое время считались основным источником сведений о французском языке, на котором говорили в XI веке в Шампани и других областях. Более того, будучи хорошим стилистом, Раши использовал немало слов из Талмуда в собственных комментариях, тем самым помогая их распространению. Последующие поколения почти беспрекословно доверяли толкованиям Натана. Некоторые словарные статьи, по‑видимому, были утрачены в процессе многократного копирования, однако лексикон сохранился до XV века практически в оригинальном виде, не утратив и своей популярности. Он стал одной из первых еврейских печатных книг (около 1480 года) и с тех пор неоднократно переиздавался.

Позднейшие исследователи составляли главным образом дополнения к Аруху, а не новые талмудические словари. Одно из таких ранних дополнений, автором которого был Танхум Йерушалми, египетский ученый конца XIII века, представляет особый интерес. В предисловии, посвященном критике сочинения Натана, Танхум не только высказал собственное мнение о некоторых проблемах лексикографии, но и поставил совершенно новые задачи. В странах Востока к тому времени уже почти 100 лет главным произведением раввинистической мысли был Кодекс Маймонида; как и предвидел фустатский мудрец, его сочинение начало вытеснять Талмуд в качестве объекта пристального исследования. В то же время знание раввинистического иврита настолько пришло в упадок, что даже довольно простая лексика великого кодификатора уже была недостаточно понятна читателям. В свою книгу Китаб аль‑муршид аль‑кафи («Правильный путеводитель») Танхум включил словарь иврита для изучения Маймонида и частично Мишны, который, как подчеркнул автор в предисловии, легко можно было переписать или незадорого приобрести.

Талмудическое путешествие начинается

Месяц молчания