«Я воевал в американской армии, попал в плен к немцам и был освобожден советскими войсками»

Материал любезно предоставлен Tablet

Как американский солдат‑еврей в годы Второй мировой войны выжил в лагере для военнопленных и под носом у нацистов смог отпраздновать Песах.

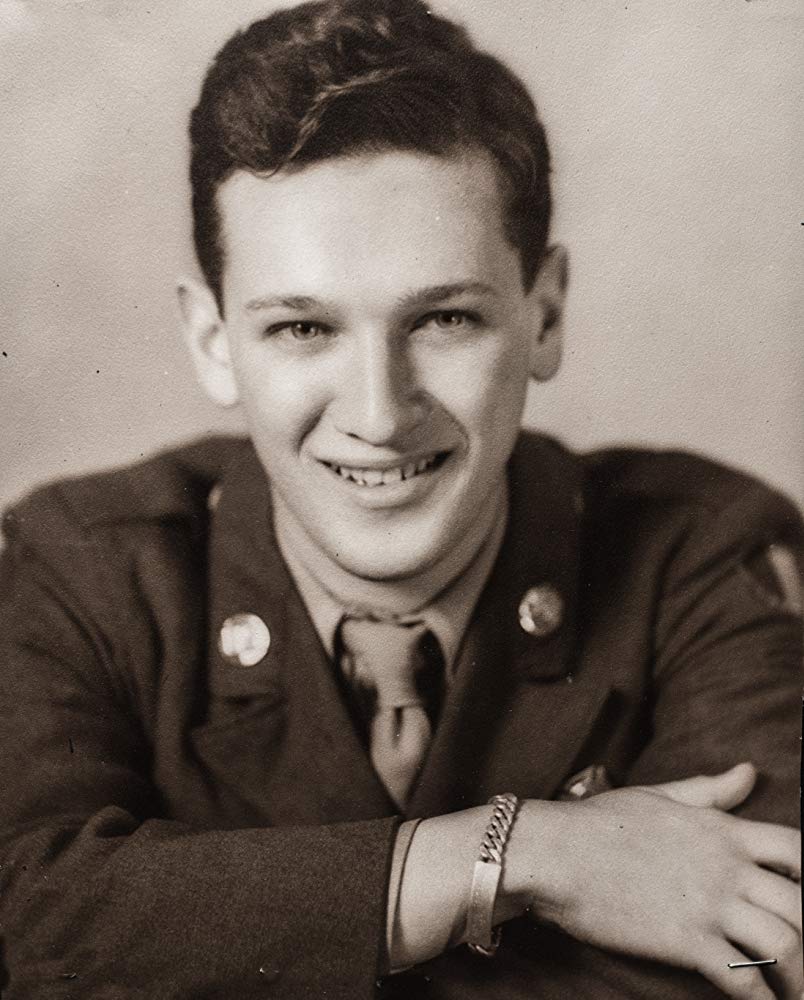

Мне было 19 лет, я родился в Бруклине и уже два семестра отучился в колледже в Университете штата Пенсильвания, и вот в 1943 году меня призвали в армию. Сначала мне везло; вместо того чтобы тренироваться на берегу перед высадкой в «день Д», я попал в инженерную школу. Но в 1944 году программа закончилась, и в декабре я уже замерзал в снегах Западной Германии, прямо у бельгийской границы.

Рано утром 16 декабря мы услышали взрывы снарядов — это был наш первый настоящий бой. Поварам поступил приказ: «Приготовьте всю еду. Поднимайте людей, кормите их, и побыстрее». Нас ждал пир. На завтрак были французские тосты, оладьи и яйца. Мы отправлялись в бой.

Военные историки исследовали события, которые привели к Арденнской операции, и рассказали о тех грустных днях, которые наступили для меня и тысяч других солдат 423‑го полка, входившего в состав 106‑й пехотной дивизии. Мы не были готовы к зимней войне. Бомбы эпохи Второй мировой войны были особенно эффективны при хорошей погоде, а низкая облачность ограничивала возможности нашего самого ценного оружия. Генералы войск союзников думали, что немцы отступают в попытке отстоять довоенные границы Германии. Им не приходило в голову, что немцы способны — или хотят — начать крупное контрнаступление.

Обстрел, который мы слышали, и был такой массированной контратакой. Немецкие войска стремительно наступали на наши позиции с севера и юга, образуя клин. Мы оказались в окружении.

Наши офицеры получили приказ вырваться из западни, в которую мы попали. Все машины выстроились в конвой, и наша задача состояла в том, чтобы прорваться обратно к бельгийскому городку Сен‑Вит, мимо которого мы прошли по пути на фронт.

Пятидесятисемимиллиметровая противотанковая пушка моего орудийного расчета была единственной в нашем батальоне, которая еще стреляла. Офицеры конвоя сказали нам: «Теперь вы — наш арьергард. Поедете на последнем грузовике конвоя. Как только конвой останавливается, выгружайте пушку и готовьтесь отстреливаться назад. Оставайтесь там 15–20 минут. Если не увидите немцев, заряжайте опять, дуйте обратно на дорогу и нагоняйте нас. Понятно?»

Так мы и поступили. Мы стали последним рубежом обороны, который стоял между конвоем и настигавшими нас немецкими войсками.

Удивительно, как быстро разваливается армия. Тридцать шесть часов назад я был частью хорошо вооруженной и прекрасно механизированной силы, потом превратился в пехотинца и в конце концов потерялся в лесу вместе с еще тремя ребятами — других американцев мы потеряли из виду. Атака отрезала нас от линии снабжения и коммуникации, и конвой распался. Бензин в грузовиках кончился. Другие застряли на льду или в грязи или вообще сошли с дороги. Дорога стала непроезжей. Нам пришлось бросить грузовик и пушку и уходить пешком.

В хаосе мы оторвались от своей дивизии и офицеров. Офицеры, которые остались рядом, пытались организовать людей в группы, и я присоединился к одной из таких групп. Через час или два пути мы наткнулись на немецкий боевой патруль, который шел прямо на нас. Мы спрятались, но нам четверым, стоявшим в конце цепочки, пришлось пропустить патруль, и в результате мы оторвались от основной группы. Мы бросились вперед, надеясь догнать своих, но потеряли их следы. Ночь мы провели, спрятавшись под низкими ветвями вечнозеленого дерева.

На рассвете мы смогли разглядеть окрестности через ветви. В тусклом свете мы увидели, что немцы разбили лагерь совсем рядом с нашим укрытием.

Нас было мало, и до своих было далеко, поэтому мы бросили оружие и соорудили белый флаг из чьего‑то носового платка. Мы стали подниматься на холм. Потом мы побежали. Мы знали, что в том направлении проходит дорога на Сен‑Вит, но не знали, далеко ли до нее. Может быть, удастся проскочить. Мы добежали до вершины холма, и тут кто‑то закричал: «Halt!»

Там было четверо немецких солдат. У них были винтовки. У нас был белый флаг.

С вершины холма мы смотрели вниз, на дорогу, и видели парад, похожий на Рождество на 42‑й улице: бесконечный конвой немецких машин и танков, двигавшихся в направлении Сен‑Вита. Прорваться мы не смогли бы.

Немцы отвели нас в амбар. Внутри были другие солдаты. Вошел немецкий офицер, который искал американских офицеров. Сержант, вместе с которым я попался, встал и что‑то сказал ему. Офицер остановился и махнул сержанту, чтобы тот вышел. Через некоторое время сержант вернулся, держа в руках кусок буханки и что‑то вроде колбасы. Он ни с кем не поделился. Мы уже четыре или пять дней голодали. И вот он вернулся с едой. Что же такого он сказал нацистам?

Они выстроили нас, и мы тронулись в путь вместе с сотнями других американских пленных. Шли мы преимущественно по проселочным дорогам. Иногда под нами виднелись городки, покрытые снегом, с церковным шпилем посередине, еще не тронутые войной. Все это было похоже на рождественскую открытку.

Когда мы проходили мимо крестьянского дома, старуха вынесла корзину яблок и стала раздавать их пленным. Так добрая немка спасла мне жизнь.

Наконец мы дошли до железной дороги. Состав состоял из товарных вагонов — может быть, их использовали, чтобы возить людей в концлагеря. Нас загнали в вагон и заперли. Нас до сих пор не кормили, и никакой еды у нас не было. Воды тоже не было. Пока мы шли, по крайней мере, можно было топить снег и добывать воду. Теперь все кончилось. Восемьдесят человек мочились в стальную каску. Это было ужасно.

В канун Нового года мы прибыли в Шталаг IV‑B — мы голодали уже две недели. Шталаг находился возле восточногерманского городка Мюльберг, в 300 милях от того места, где мы зашли в поезд. Нас привезли туда около полуночи и выстроили перед бараками. Шел снег, и опять похолодало. Тот Новый год мы не праздновали.

Когда пришла моя очередь войти внутрь, я увидел шесть столов, перед каждым из которых стояла очередь человек пять в ожидании допроса. У каждого стола сидел офицер в британской форме. Они говорили с английским акцентом. То ли от ужаса, то ли от обоснованных подозрений, но форма или идеальный английский этих офицеров меня не убедили. Я был уверен, что это немцы.

Подходя ближе к столу, я мог слышать, какие вопросы задавали людям передо мной. Во время обучения нам говорили, что единственная информация, которую мы можем предоставить, — это имя, звание и личный номер. Вопросы задавали такие:

— Имя?

— Звание?

— Личный номер?

— Как вы были экипированы?

— Где вы были взяты в плен?

— Откуда вы?

— Имена родителей?

— Вероисповедание?

…и так далее, всего около 30 вопросов.

Когда подошла моя очередь, я ответил на три первых вопроса, а потом повторял: «Простите, сэр. Простите, сэр», как нас учили. Допрашивающий прошел по всему списку вопросов, потом остановился и спросил с британским произношением: «Как давно вы последний раз ели, солдат?» На этот вопрос я ответил: «Две недели назад, сэр».

«Солдат, я повторю эти вопросы еще раз. Если вы не ответите, вы не будете есть еще месяц!»

Теперь не отвечать было бы самоубийством, и я ответил. Когда дошло до вероисповедания, безопаснее казалось солгать. Я не слышал, чтобы кто‑нибудь еще признался, что он еврей. Но мне было все равно. Про себя я крикнул: «Пошел ты!» Я был молод, сердит и уж точно глуп. Я ответил: «Иудей».

Я был уверен, что допрашивающий заберет меня из строя, но он не стал этого делать. Меня вывели вместе с остальными и отправили в барак.

На следующее утро нас опять выстроили и пересчитали. Дежурный офицер выкрикнул по‑английски несколько приказов: «Все медицинские работники — шаг вперед»; «Все повара и пекари — два шага вперед»; «Все евреи — три шага вперед».

И опять я был уверен, что тех из нас, кто признается, что он еврей, отправят в неизвестность. Мы знали, что нацисты хватали и убивали евреев, хотя в то время еще неизвестно было, какие масштабы приобрели убийства в лагерях смерти. И все равно я и еще несколько солдат‑евреев шагнули вперед. Нас не забрали. Некоторых пленных, которые не вышли вперед, увели на работу. Остальных распустили.

Если бы я оказался в другом лагере для военнопленных, в этот момент все могло бы пойти иначе. Американских пленных евреев и другой «проблемный контингент» отправляли из Шталага IX‑B в концлагерь Берга, который входил в состав Бухенвальда. Некоторые умирали на работах. Еще больше людей гибло, когда их угоняли по мере наступления войск союзников.

Со временем я узнал, как действует лагерь и почему еврейских солдат тут особо не обижали. К тому моменту фашисты свели к минимуму число немцев в охране лагерей для военнопленных, чтобы освободить как можно больше людей для отправки на фронт. Большинство охранников были родом не из Германии, а из стран, которые Германия аннексировала. Ответственность за внутреннюю деятельность лагеря несли офицеры союзников, преимущественно британцы. Они старались по мере возможности защитить еврейских солдат, не давая нам общаться с немецкими охранниками или гражданскими. Тот, кто меня допрашивал, действительно был англичанином, и информация, которую он получил, позволила ему сообщить о том, что я попал в плен, в Военное министерство, в Красный Крест, а оттуда моим родителям. Дерзко назвав свое вероисповедание, я, возможно, спас себе жизнь.

Я слышал также, что сами немцы не хотели, чтобы еврейские пленные работали за пределами лагеря, где мы встретились бы с гражданскими. Они не хотели, чтобы гражданские знали, что среди американских евреев есть храбрые и смелые люди, готовые сражаться. Это подрывало бы их пропаганду.

В моем бараке оказался мой лучший армейский друг Блю Колдуэлл. Блю был родом с Миссисипи, и с культурной точки зрения мы были полной противоположностью друг другу. Но мы забыли об этом во время обучения в Индиане. Мы держались вместе и помогали друг другу. Мы делились едой и изо всех сил старались выжить. Еда была отвратительной, а на улице становилось все холоднее и холоднее. Бараки не отапливались.

На одиннадцатый день пребывания в лагере я окончательно замерз и ослаб. Я слышал, что в медпункте было отопление. Если сказаться больным, пройдет час или два, пока тебя осмотрят, а за это время можно согреться.

В медпункте я постарался встать так, чтобы пробыть в приемной подольше. Когда подошла моя очередь, меня осмотрел врач из Южной Африки, который отдавал приказы своим подчиненным. Хотя какие‑то слова он произносил по‑английски, преимущественно он говорил на африкаанс. В какой‑то момент он сказал: «ТВС». Тогда меня завернули в одеяло и унесли на носилках в полевой госпиталь. ТВС — это туберкулез. Теперь я мог признаться себе, что и вправду болен.

Кто‑то помог мне раздеться и надеть больничный халат. Я лег в постель, а мою грязную одежду положили мне под подушку.

В палате со мной лежали еще 15 человек. Пока я лежал, к моей постели подошел ходячий пациент, покопался у меня под подушкой и забрал мою одежду. Я подумал: «Это конец. Я в тюремной больнице. У меня туберкулез. Теперь у меня украли одежду, а я слишком слаб, чтобы сопротивляться».

Через несколько часов тот же пациент пришел опять. Он выстирал мою одежду и аккуратно сложил ее. Он положил ее мне под подушку. Так я познакомился со своим голландским другом Беном тер Беком.

Первые несколько дней в больнице я был слишком слаб, чтобы вставать. Врачи определили, что у меня не туберкулез, а воспаление легких, что было ненамного лучше. В условиях тесноты, плохого питания и холода многие офицеры союзников умирали в немецких лагерях для военнопленных от болезней. Бен взялся ухаживать за мной. Он почти силой заставил меня съесть миску супа, а когда я уже не мог есть, я заметил, что он взял не съеденный мной хлеб и съел его сам. Я цинично подумал, что из‑за этого он обо мне и заботился.

Шли дни, я стал поправляться, и ко мне стал возвращаться аппетит. Теперь, когда приносили еду, я не ел ее, а пожирал. Потом я кое‑что заметил. Когда мне приносили еду, на тарелке лежал лишний кусок хлеба. Бен отдавал мне долг.

Недели через две после того, как я попал в больницу, я уже вставал и ходил. У меня до сих пор наворачиваются слезы на глаза, когда я вспоминаю, как однажды днем ко мне пришел Бен. Ему как‑то удалось выменять ростки пшеницы из посылок Красного Креста на нужные продукты, и он испек пирог. Сверху глазурью было написано: «ПРИВЕТ США».

Это был самый плохо пропеченный — и самый вкусный пирог, — который я пробовал в жизни.

Первый день Песаха 1945 года пришелся на 29 марта. В мой барак пришел солдат‑еврей Джо Седака. Он сказал: «Идем со мной». Мы вышли из барака, и Джо огляделся, чтобы убедиться, что охранники нас не видят.

Когда мы вошли в его барак, несколько еврейских солдат отмечали Песах. Седера не было — у нас не было еды, — но пасхальные молитвы мы прочитали под самым носом у нацистов. У Джо в бумажнике был маленький кусочек мацы, завернутый в тряпочку, — отец дал его сыну на счастье, когда Джо уходил в армию. На Песах в лагере для военнопленных мы смогли благословить кусочек настоящей мацы.

Наконец 23 апреля в лагерь въехал — я не преувеличиваю — на белом коне русский офицер. Оружие торчало у него из сапог: автомат, винтовка и все остальное. Он был вооружен до зубов. Он въехал в лагерь и крикнул: «Вы свободны».

В 2018‑м в живых осталось уже очень немного бывших американских военнопленных‑евреев. Время, лучший снайпер, упрямо пробивает бреши в наших рядах, что не под силу было немецким снарядам и пулям 74 года назад. По мере того как уходит мое поколение, интерес к ветеранам Второй мировой войны растет, меня расспрашивают, осыпают почестями и поздравляют на каждом шагу. Я никогда не считал себя героем и теперь не считаю. Но для многих героизмом является даже то, что мне удалось выжить. И дожить до 94 лет.

Когда я рассказываю свою историю, иногда содрогаюсь, вспоминая о холоде и голоде или думая о своих родителях, — все это еще живо для меня. Я не притворяюсь, что было легко. Но я знаю, что и глобально, и в мелочах мне повезло. Мне повезло, что большую часть войны я провел в школе и пропустил много месяцев боевых действий. Мне повезло, что я встретил Блю Колдуэлла, повезло, что у меня была шинель, повезло, что я избежал снарядов, бомб и пуль, повезло, что я подхватил воспаление легких, а не туберкулез. Я вернулся живой и здоровый, не повредившись в уме. Мне повезло, что мне 94 года и я в состоянии писать о том, что я пережил.

Но каждый день я читаю газеты и смотрю новости. Я с удивлением вижу американских граждан, которые, как ни странно, толкают нас в жестокое и полное предрассудков общество, похожее на наших противников 1941 года. Война привела к огромным социальным и глобальным изменениям, начиная с отмены законов Джима Кроу и заканчивая созданием современной Европы и Японии и прогрессом женского движения. В целом американские солдаты подали пример всему миру. Мы победили без пыток, насилия и принуждения, когда с помощью Плана Маршалла доказали, что США ценят хорошо функционирующее общество выше, чем национальное наказание. Всеобщее восхищение демократией и Соединенными Штатами продержалось несколько десятилетий после войны.

Америка, которую я люблю и ради которой рисковал жизнью, — это Америка, где мы с Блю Колдуэллом можем дружить, отбросив стереотипы, где мы можем спиной к спине противостоять любым врагам. Это Америка, где эмигранты, подобные моим родителям, могут жить так, как они не могли и надеяться жить у себя на родине. Это страна, основанная на законах и морали, где люди умеют различать добро и зло и где цель не всегда оправдывает средства. Это страна, ради которой люди со всего мира могут, как мой голландский друг Бен тер Бек, рискнуть своей свободой и испечь пирог с надписью: «ПРИВЕТ США!»

Оригинальная публикация: Fighting for the Americans, Captured by the Germans, Freed by the Soviets

The Times of Israel: «Мы держим голову высоко»: еврейские анзаки

Кому посвятил свой орден 101-летний Мордаунт Коэн