Эта статья пишется в период, когда пролитие крови стало обыденным во многих странах. Десятки тысяч людей, в форме и без нее, принимают участие в этом карнавале смерти. Безотносительно того, как их называют, повстанцами или террористами, борцами за свободу или оккупантами, они заняты одним делом — свести с белого света максимальное количество себе подобных. Мы попытаемся, насколько это возможно в рамках небольшой журнальной статьи, разобраться в ситуации с точки зрения еврейского законодательства. Наша цель — не показать, какой ярлык наиболее точен, а дать оценку явлению. Увы, вооруженные конфликты на нашей планете не прекращаются, так что эта тема, к сожалению, актуальна и важна всегда.

Итак, вопрос: можно ли развязывать войну? Разумеется, в первую очередь он относится к захватническим войнам, к агрессии. Хотя и легитимность оборонительной войны тоже нуждается в обсуждении, ведь запрет убийства никто не отменял. Давайте ограничим наше сегодняшнее исследование отношением еврейского закона к войне между неевреями. Подавляющее большинство кровопролитных боевых столкновений в мире обходится без участия в них еврейских бойцов, поэтому мы рассмотрим эту тему преимущественно с точки зрения законов потомков Ноаха, «бней Ноах», то есть тех заповедей, которые обязаны соблюдать все народы.

Думается, ни у кого не возникает сомнения, что война — это крайне нежелательное, с точки зрения Творца этого мира, явление. Даже великий царь Давид-псалмопевец лишился права построить Храм, так как «много крови пролил и большие войны затевал» (Диврей а-ямим I, 22:8). Во времена, когда еще существовал Сангедрин, высшее законодательное собрание еврейского народа, монарх был не вправе начинать войну, пока не получит разрешения максимально большого состава этого органа (71 человек), созываемого лишь в исключительных случаях! Опять же, основным препятствием к развязыванию военных действий является запрет лишать жизни другого человека. И если убивать, сопротивляясь, защищаясь от угрозы захвата или уничтожения, запрета нет (см.: Вавилонский Талмуд, Сангедрин, 57а), то инициировать военные действия на первый взгляд должно быть запрещено однозначно. Впрочем, история многочисленных конфликтов прошлого и современности явно показывает зыбкость грани между оборонительной и наступательной войнами — зачастую каждая из сторон уверена в том, что она защищается.

Раввин Нецив

Он развивает эту мысль, объясняя другой стих Торы: «…И продолжат стражи, и будут говорить народу, и пусть скажут: “Тот, кто боязлив или робок сердцем, пусть уходит и возвращается домой, чтобы не сделал он сердца его братьев столь же робкими, как его сердце!”» (Дварим, 20:8). Нецив обращает внимание на то, что Тора не приводит в качестве аргумента при изгнании труса из действующей армии тот простой и очевидный факт, что шанс погибнуть в бою у такого, с позволения сказать, бойца значительно выше, чем у других воинов. Таких изгоняют для того, чтобы их страхи не разложили армию, подрывая ее боеспособность, ведь трусость заразна! Впрочем, встречаются и более сложные случаи. Порой человеку уже давно незачем жить и он бы хотел свести счеты с жизнью, но на самоубийство не готов, боится, так как это запрещено. Для такого человека война — кошерный вариант покинуть этот мир. Но это тоже вариант «робости сердца», ведь такой солдат не собирается побеждать, он готов погибнуть. И для армии вредно держать в своих рядах такого «камикадзе», настроенного не на победу, а на смерть! А вот соображение, что, мол, для такого человека слишком велик шанс погибнуть, — вообще не аргумент, утверждает Нецив. Почему? Да потому, что так устроен мир; в нем происходят войны, а на войне — убивают. И поэтому человеку не запрещено участвовать в боевых действиях. Даже если «его хата с краю»! Даже если на его родину никто не нападает, и даже, как это ни странно звучит, если он примкнул к агрессору и захватчику, даже если он наемник, чья профессия — воевать! Такова жизнь. И смерть. Иностранный легион — хороший пример этому, хоть и не крайний, конечно.

Раввин Нерия Гутель (см.: Тхумин, 23, с. 35) делает еще один шаг в том направлении, которое задал Нецив. Если так, пишет он, то и жертвы среди гражданских лиц, погибших в рамках ведения военных действий, также неправомочно считать нарушением запрета убийства. Хоть и понятно, что речь заведомо не идет об актах геноцида, а также об убийствах не в ходе боев, тем не менее этот вывод выглядит, мягко говоря, эпатажно. Хоть в логике ему и не откажешь; сказал «а», говори и «б».

Раввин Моше Сойфер

Раввин Менахем Земба в своей книге «Зера Авраам» отвечает на вопрос раввина Сойфера так: Талмуд, таким образом, постулирует, что исходно у народов мира вообще нет разрешения вести войны. Совсем. Для народа Израиля война возможна лишь в крайне редких, особо оговоренных ситуациях. Да и то лишь потому, что еврейский народ имел «прямую линию» с Всевышним через пророков, а позднее — в силу того, что Сангедрин являлся религиозной и национальной элитой народа, и если он принимал подобное решение, то можно с уверенностью сказать, что оно не было продиктовано личными амбициями или низменными интересами. И только постфактум, если война все же была развязана и в ее рамках были захвачены территории и т. п., захват засчитывается юридически. Но изначально любая военная агрессия запрещена абсолютно. Поэтому принятие участия в подобной войне преступно и недопустимо.

Вот два таких полярных мнения, одно из которых дает легитимацию даже «солдатам удачи», а второе призывает даже солдат регулярной армии ослушаться приказа и не участвовать в захватнических войнах своей страны.

Раввин Менахем Земба

Вкратце, как мы уже видели выше на примере завоеваний Сихона, существует понятие «захват и приобретение в рамках войны». В случае, когда одна нееврейская страна захватывает земли другой, захваченные земли переходят во владение агрессора сразу и немедля (см.: Шульхан арух а-Рав, ч. 5, Законы относительно бесхозного имущества и недобросовестной конкуренции). Если же речь идет о захвате еврейских земель и прочей недвижимости (и тем более движимого имущества), то здесь в силу вступает дополнительный фактор, который еврейский закон называет термином «иуш» — «отчаяние». То есть обрести права собственности на все можно, если владелец захваченного имущества отчаивается когда-либо вернуть его назад.

Понятно, что этот фактор способен порой сделать претензию исторических хозяев какого-либо строения, чтобы государство вернуло им этот дом, вполне легитимной с точки зрения наших законов. К примеру, если евреи, владельцы имущества, верили в восстановление справедливости и, не отчаиваясь, ждали возможности вернуть его, то дом, квартира, картина остались в их владении и они имеют полное право требовать их возвращения. Тем более это справедливо, если речь идет об общинном имуществе.

Здесь уместно задать еще один вопрос, неизбежно возникающий в рамках исследования темы правомочности войн: Израиль не раз перехватывал поставки вооружений для террористических организаций. И, несмотря на то что сам перехват жизненно необходим и не вызывает морально-этических дилемм, однако, что касается компенсации поставщику за сорванную сделку (как ни поразительно звучит такая постановка вопроса на первый взгляд), — вопрос требует рассмотрения! Ведь нееврею не запрещено торговать оружием с кем угодно, и, экспроприировав у него товар, мы грабим его. А сам захват не является частью военных действий, он, скорее, превентивная мера, причем направленная не против потенциального врага. Впрочем, мирное время в нашей стране, в Израиле, можно рассматривать как затишье в ходе военных действий. Ведь наши враги и на уровне деклараций и на уровне действий не оставляют попыток нас уничтожить. Есть о чем поразмыслить!

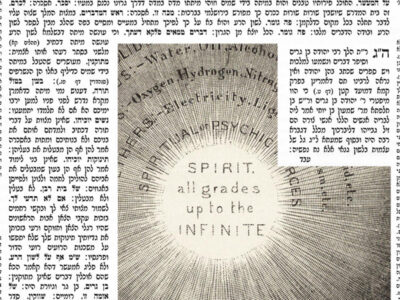

Воспоминания дочери о Самуиле Галкине

«Хумаш Коль Менахем»: Четыре сторожа