Текст как аскеза: особенности практики самоограничения в раннем иудаизме

В преддверии поста 9 ава и, далее, наступления элула, месяца покаяния и самосовершенствования, сопряженного с исполнением дополнительных предписаний, мы обращаемся к теме аскезы в еврейских религиозных традициях и публикуем избранные доклады одноименной конференции, прошедшей весной в Российском государственном гуманитарном университете. До недавних пор привычно считалось, что аскетизм в корне чужд еврейской культуре и осуждается иудаизмом, однако новейшие исследования опровергают эту презумпцию. В частности, нижеследующие четыре статьи продемонстрируют, как тема аскезы — самоограничения и самосовершенствования — возникает и осмысляется в различных текстах, практиках, феноменах еврейской культуры: от мученичества до предпасхальной уборки и от кумранских свитков до прозы Агнона.

Также читайте:

Анна Шмаина-Великанова, Нина Брагинская. Мученик как победитель в четвертой маккавейской книге

Дильшат Харман. «Рабство уборки» в миниатюрах средневековых пасхальных агадот

Зоя Копельман. Мотив сексуального воздержания в прозе Шмуэля-Йосефа Агнона

В классическом определении аскетизма, предложенном Стивеном Фрааде, отмечается, что аскезой являются все формы ограничения, которые запрещают «обычно [footnote text=’Fraade S. D. Ascetical aspects of ancient Judaism // Jewish Spirituality, I, 1986. Р. 253–288.’]разрешенное[/footnote]». Этот очевидный трюизм становится необходимым уточнением при анализе практик самоограничения в раннем иудаизме. Еврейская традиция, предполагающая соблюдение 613 заповедей, — пример культуры, где ограничение является нормой. В этой связи возникает острая необходимость обозначить границы аскетических практик. Является ли, например, закон о жизни в шалашах во время праздника Суккот аскезой, а необходимость отдавать часть доходов в пользу священства и храма — формой самоограничения?

Не претендуя на то, чтобы раз и навсегда провести демаркационную линию между аскезой и иными практиками, включающими в себя элемент ограничения, мы попытаемся рассмотреть возможный механизм решения этой проблемы. Учитывая особый статус сакрального текста в культуре иудаизма, мы предлагаем рассмотреть связь между самоограничением и практиками трансляции и интерпретации текста. Обусловлено ли формирование аскетических установок законами Торы и в каких элементах традиции мы можем обнаружить проявления этого влияния?

Основа практики самоограничения закладывается в изначальном разделении пространства на четыре сферы: чистое/нечистое и святое/будничное. Например, в Лев., 10:9 приводится закон, объясняющий через существование этих четырех сфер и необходимость ориентироваться в них запрет для священников употреблять хмельные напитки перед службой в Скинии собрания.

Священники, согласно Торе, находятся в постоянном и близком контакте со сферой сакрального, в то время как обычный человек в рядовых обстоятельствах имеет к ней лишь ограниченный доступ. В этой связи возникает вопрос, насколько приемлемой для несвященника по происхождению была эта недостижимость предельной степени святости. В библейском тексте есть яркий пример законов, указывающих на то, что попытки преодолеть разрыв между святостью священников и положением остального Израиля существовали. По-видимому, законы о [footnote text=’Назорею запрещалось стричь волосы — вероятная отсылка к образу короны на голове первосвященника, — пить вино и оскверняться прикосновением к мертвому.’]назорействе[/footnote] построены на символическом уподоблении священникам через принятие на себя особых обетов, косвенно цитирующих запреты, данные этой элитарной группе. Этот уникальный для Пятикнижия пример может быть отправной точкой для исследования мотивации аскетических практик в постбиблейский период.

В кумранском Свитке войны сынов Света с сынами Тьмы содержится следующий закон (1QM 7:4-5):

А всякий хромой, или слепой, или плохо ходящий, или человек с вечным пороком во плоти своей, или человек, пораженный нечистотой плоти своей, все эти да не ходят с ними на войну.

Этот закон, как и законы о назорействе, можно сопоставить с предписаниями, данными священникам в книге Левит, где человеку с физическими увечьями запрещается «приносить хлеб Всесильному своему» (Лев., 21:21).

Данное сравнение указывает на ряд схожих ограничений для воина и священника, что позволяет сделать вывод о близости этих двух статусов в сакральном пространстве. Членами кумранской общины война воспринималась как обязательное явление в эсхатологическую эпоху, поэтому в Свитке войны подробно излагаются законы, связанные с поведением в военном стане и устройством лагеря. Среди этих законов можно выделить целый ряд параллелей с девторономическими постановлениями о войне (Втор., 23:10-14).

В частности, в связи с археологическими находками в Кумране интересно упоминание в Свитке войны (1QM 7:6-7) особого устройства отхожих мест в военном стане, совпадающего с описанным в книге Второзакония (23:13). Согласно этим законам, отхожее место должно располагаться на расстоянии двух тысяч локтей (около 1 км) от военного стана, а у каждого воина должна быть специальная лопатка, чтобы при необходимости иметь возможность выкопать ею яму.

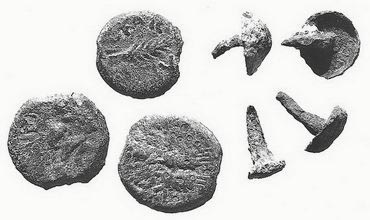

Нет ничего необычного в том, что Свиток войны дублирует Второзаконие, поскольку девторономическая традиция являлась основным законом о священной войне. Однако описание специфических гигиенических ограничений присутствует также у Иосифа Флавия, который не соотносит данную практику с военным временем, а описывает ее как реально существующую традицию ессеев (Иудейская война, 2.8.9). Добавляет трудностей тот факт, что археологические находки отчасти подтверждают достоверность слов Флавия: в 11‑й пещере был обнаружен киркообразный топорик, который вполне подходит под описание, приведенное в «Иудейской войне», и требования Второзакония.

Таким образом, в нашем распоряжении имеется косвенный исторический источник (сочинение Иосифа Флавия), чье описание повседневной практики ессеев согласуется с законами Свитка войны, являющегося повествованием об эсхатологической войне. Возникает вопрос, почему законы, написанные для конкретных и весьма ограниченных обстоятельств, становятся бытовой практикой?

По-видимому, перед нами пример расширенного толкования библейского закона о священной войне: представление о святости военного стана Израиля распространяется на закон о стане/поселении как таковом, что формирует особую аскетическую практику, не подразумевающуюся изначальным контекстом источника. Священный текст, таким образом, инспирирует дополнительные ограничения, которые делают возможной сакрализацию повседневности.

Рассмотренный сюжет является частным примером того, как расширительное толкование священного текста может инициировать появление более строгих законов и, запрещая «обычно разрешенное» (в парадигме С. Фрааде), порождать аскетические практики.

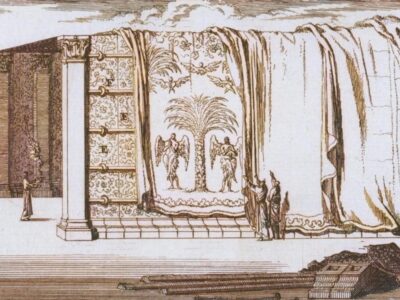

Скрипториум на территории поселения в Хирбет-Кумране. Реконструкция

В качестве текстологического доказательства связи между пещерами и поселением может служить следующий фрагмент Устава кумранской общины (1QS 6:6-8):

И в месте, где будет десять человек, пусть непрестанно толкуют Закон днем и ночью, друг за другом. И старшие пусть бодрствуют сообща треть всех ночей года, читая по книге, толкуя закон и совместно благословляя.

В Уставе приводятся также весьма суровые наказания для тех, кто отлучается с собраний, на которых толкуется закон, и для тех, кто засыпает в ходе собрания (1QS 7:10-12).

К каким практическим следствиям могло привести подобное правило? В кумранской библиотеке было найдено немало (приблизительно 25%) текстов, которые ранее не были известны исследователям. К этим сочинениям относятся уставные документы, благодарственные гимны, законодательные тексты — особым образом организованные фрагменты Пятикнижия (например, Храмовый свиток); а также т. н. пешарим — профетические комментарии к библейским книгам. Допуская связь между свитками и поселением, следует предположить, что эти тексты рождались во время совместных ночных бдений, посвященных толкованию закона, а затем записывались в скриптории.

В раввинистическую эпоху для желающих изучать Тору формируются определенные правила, регламентирующие не только изучение Закона (талмуд Тора), но и жизнь мудреца в целом. В мишнаитском трактате «Авот» (6:4) приводится следующее описание особого образа жизни мудреца:

Таков путь Торы: хлеб с солью ешь, и воду пей в меру, и спи на земле, и пусть жизнь твоя будет тягостной — но трудись над изучением Торы. И если ты поступаешь так, то счастлив ты и благо тебе: счастлив ты в этом мире, и благо тебе — в Мире грядущем.

В этом фрагменте в качестве необходимого условия для изучения Закона выдвигается целый ряд требований аскетического свойства: это, во-первых, ограничение в пище и питье; во-вторых, отказ от привычных удобств (таких, как мягкая кровать); и, в-третьих, как следствие — жизненные тяготы и лишения. Подобные ограничения мы обнаруживаем в описаниях образа жизни ессеев и в кумранских текстах: члены общины собирались на коллективную трапезу — только во время нее разрешалось вкушать пищу; в качестве наказания практиковалось лишение пищи. Таким образом формировалась устойчивая связь между жизнью в общине, предполагавшей постоянную работу со священным текстом (его переписыванием и толкованием), и аскетическими практиками, которые эта работа подразумевала.

Еще больший интерес представляет упомянутое в «Авот», 6:4 требование для мудреца спать на земле. В общем контексте высказывания оно может восприниматься как метафора стремления к бедности, однако, если сопоставить его с некоторыми кумранскими находками, можно увидеть предпосылки и для буквального понимания этого требования.

Участники археологической экспедиции исследуют одну из пещер, в которых жили члены кумранской общины в Хирбет-Кумране. 1995–1996

Первым предположение о том, что пещеры служили не только местом для хранения свитков, но и жилищем, выдвинул еще Р. де Во: ему удалось обнаружить мезузу у входа в 8‑ю пещеру. Это указывает на то, что пещера была обитаема и даже, скорее всего, постоянно заселена.

Во время экспедиции на расстоянии примерно 100 метров от поселения Броши и Эшелем были сделаны еще насколько важных открытий. Были найдены металлическая ось, керамические черепки и монеты, а вокруг, вдоль предполагаемой тропы к поселению, было обнаружено более 60 металлических гвоздиков, которыми подбивали сандалии (подобная обувь встречается в самом поселении). Это указывает на то, что тропа постоянно использовалась, а при сопоставлении найденной в этом районе металлической оси с подобными чуть более поздними находками из пустыни Негев был сделан вывод, что на ней могла держаться палатка.

Монеты и металлические гвоздики, найденные при раскопках

Гораздо более вероятно, что у жизни в пещерах и шатрах была иная мотивация. Возможно, она заключалась не в стремлении к комфорту, а напротив — в самоограничении. Ведь жить в пещере, несмотря на прохладу, все же не так удобно, как жить в поселении, где существует система водоснабжения, есть трапезная, миквы, хозяйственные постройки и кладовки. Подобная форма аскезы могла быть детерминирована законами о стане и поведении в нем, рассмотренными нами чуть ранее и предполагавшими, например, соблюдение строгих гигиенических норм.

Жизнь станом как форма нормативного существования общины упоминается в другом кумранском уставе — в Дамасском документе. В его законах отмечается, что в субботу трапеза возможна только в стане (Х:23), а допустимый субботний путь определяется в тысячу локтей (Х:21), ровно в границах этого расстояния находился кумранский палаточный лагерь от основного комплекса зданий. В Дамасском документе упоминаются также шалаши (XI:9) как альтернатива проживанию в домах.

В еврейской традиции и по сей день шалаш выступает в качестве символа: в законах праздника Суккот прямо утверждается, что жизнь в шалашах — это воспоминание о жизни в пустыне и выходе из Египта (Лев., 23:42-43). Мы можем предположить, что и в Кумране жизнь станом, вне помещений (в палатках или пещерах) могла восприниматься, с одной стороны, как метафора подготовки к последней войне, а с другой — как реализация аскетического идеала, вдохновленного священным текстом и его законами.

Мы рассмотрели две формы взаимодействия с текстом, которые, на наш взгляд, формируют аскетические практики в раннем иудаизме. В первом случае текст вдохновляет на аскезу, мотивирует не только к исполнению законов, но и через интерпретацию делает сам закон более строгим. Подобное устрожение позволяет сакрализовать изначально профанный пространственно-временной континуум: например, перенося законы военного стана в контекст мирной повседневности.

Вторая форма взаимодействия с текстом предполагает, что всякий связанный с его трансляцией или интерпретацией человек принимает на себя определенные ограничения — таков идеал трактата «Авот». Самый яркий агадический пример подобного рода — история Шимона бен Азая, сексуальное воздержание которого традиция объясняет фразой: «Моя душа жаждет Торы, и пусть мир продолжают другие» (Тосефта, Йевамот, 8:5). В данном случае устрожение закона вторично, а изначальна сама «страсть/жажда Торы», и именно она заставляет мудреца обратиться к аскетическим практикам, которые и становятся «путем Торы».

Правда хорошо, а мир еще лучше

Конец традиции