После того как учеба с меламедом прервалась, с Хейшке, вплоть до отъезда из Кролевца в Москву, занимался дед. Чтобы отличить его от другого деда, тоже носившего имя Мендл, — Залмана‑Мендла Карасика, — мальчик называл его «зейде‑ров» (дедушка‑раввин). Хотя официально раввином тот не был. Мальчик не мог оценить уровня познаний деда, но все говорили, что он большой ламдан (знаток Писания и хасидизма). При этом все и всегда добавляли, что, конечно, в сравнении со своим отцом Йеошуа, в честь которого был назван Хейшке, он «и рядом не стоял». Тот вообще был настоящий илуй — гений.

А зейде‑ров, названный в честь Ребе Цемаха Цедека, преданным хасидом которого являлся Йеошуа Дубравский, был по общепринятым понятиям довольно странным человеком. Его никогда не интересовали ни посты, ни хлебные места, ни даже просто звание раввина. Несмотря на огромные знания, зейде так и не удосужился сдать экзамены и получить официальный «диплом» раввина. Но слава о праведном ламдане распространилась широко, и, куда бы зейде ни приезжал, к нему сразу же выстраивалась очередь простых евреев. Кто‑то хотел задать вопрос по непонятному месту в Талмуде, а кто‑то нуждался в совете, как вести себя в сложной житейской ситуации. Отсутствие официального статуса не мешало людям относиться к зейде как к самому настоящему и очень уважаемому раввину. На талмудические вопросы он отвечал всегда, а вот на «раввинские» сперва давать ответы отказывался. Впрочем, до тех пор, пока на одном из йехидут (личной аудиенции) напрямую не спросил у Ребе Рашаба, может ли он советовать людям, как вести себя в той или иной житейской ситуации. Ребе посмотрел на него и сказал: «Ты можешь, Мендл, ты можешь…»

Так не имевший официальной смихи, то есть удостоверения раввина, Менахем‑Мендл Дубравский стал одним из самых уважаемых раввинских авторитетов своего края. В конце тридцатых годов, когда он занимался с внуком, времени на эти занятия у него почти не было: де‑факто он был раввином не только Кролевца, но и трех близлежащих местечек.

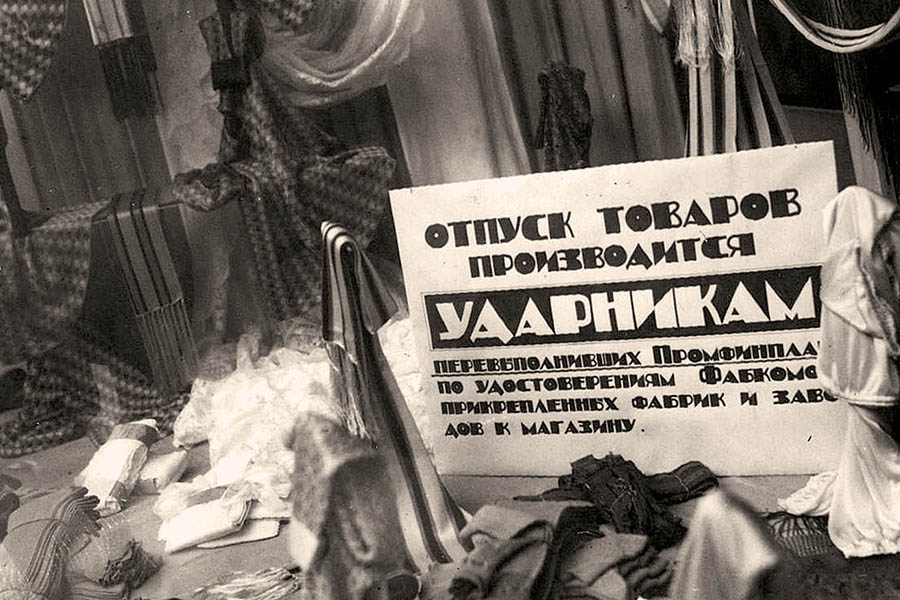

Советская власть преследовала религиозных евреев где и как могла. Но беспорядок во всех властных структурах был такой, что на территории огромной страны непонятным образом существовали оазисы, в которых религиозных евреев не трогали. Одним из таких оазисов был Кролевец. Вокруг — и в Сумах, и уж тем более во всех больших городах Украины — арестовывали не только хабадников и других верующих евреев, но даже тех, кто не носил бороды и не принимал участия в подпольной религиозной жизни. Арестовывали просто за пение идишских песен — если поступал донос, что в одной из них имелись религиозные мотивы. Достаточно было спеть «Авину малкейну», чтобы загреметь в лагеря за «контрреволюционную деятельность» по 58‑й статье.

Отделение НКВД в Кролевце прекрасно знало, кто такой Менахем‑Мендл Дубравский и чем он занимается. Один только вид его чего стоил: длинная борода, пейсы, картуз, пиджак до колен. Точно такой же вид был и у его сына Липы. Властям также было известно, что сын Липы, в свою очередь, и два его двоюродных брата, тоже отрастившие пейсики, не ходят в советскую школу, а занимаются дома с дедушками и родителями. Липу и Менахема‑Мендла вызывали в НКВД и угрожали отправить к «белым медведям», если они не утихомирятся. Клятые хабадники не угомонились, а угрозы НКВД так и остались угрозами. Семью Дубравских, жившую в Кролевце, не тронули — ни старших, ни младших ее членов. Почему? Никто не знает. Машина уничтожения НКВД в этом местечке дала сбой, причем в самые страшные годы красного террора, косившего жителей страны без разделения на национальность, вероисповедание, возраст и пол.

Впрочем, можно назвать это вовсе не сбоем, а хашгаха пратит, то есть личным наблюдением Творца, Б‑жественным провидением, которое, может, в заслугу предков, а может, и в заслугу тех Дубравских, которые не испугались, не сломались, не изменили и не сошли с хасидского пути даже во времена красного террора, уберегло членов этой семьи от гибели в большевистских застенках.

Тронуть не тронули, но жить‑то как? Во времена разгула ежовщины зейде‑ров на всякий случай исчез из местечка на несколько месяцев. Вернулся лишь тогда, когда по всей стране аресты пошли на убыль и даже кого‑то начали выпускать. Деятельность неформального раввина забирала у зейде почти все время, но он был обязан заниматься чем‑то официально. Причем лучше всего какой‑нибудь рабочей специальностью, которая автоматически относила бы его к «пролетариату» — победившему классу. Кроме того, нужно было кормить семью.

Раввин Дубравский перепробовал много способов заработать деньги. Сперва научился варить мыло. В те годы существовали всего два вида необходимого в любом доме предмета — хозяйственное мыло, предназначавшееся для стирки, и туалетное — для остальных нужд. Туалетного теоретически производилось несколько сортов. Но в реальности никогда и ни в одном магазине никакого мыла было не найти. Спрос был огромным. Зейде решил попробовать себя именно в производстве этого дефицита. Конечно, работа была не официальная, но за любую официальную платили мало, а здесь можно было за несколько дней заработать на месячное пропитание для всей семьи.

Мыловарение оказалось делом непростым. Сам процесс изготовления мыла в небольшом казане был несложным. Проблема заключалась в химических составляющих, которых нигде не было. В первую очередь каустической соды. Зейде как‑то умудрялся доставать ее и растительное масло — тоже необходимый ингредиент и тоже дефицит. Более того, он научился придавать мылу благородный мраморный цвет. У знакомого плотника он заказал формочку длиной в метр и выливал в нее кипящее варево, достигшее нужной консистенции. Когда мыло застывало, зейде вытаскивал из формочки длинный брусок и распиливал его леской на небольшие кубики, напоминавшие по форме хозяйственное мыло. Готовую продукцию он продавал оптом знакомой торговке, сбывавшей на базаре мыло поштучно. Запах и цвет у мыла, сделанного зейде, были хорошие, мылилось оно отменно. Но имелся у него один недостаток: если кусок мыла вступал в соприкосновение с водой, через несколько часов он превращался в жирную лужицу. Основными покупателями мыла были крестьяне. Им был известен его недостаток, тем не менее оно пользовалось большим спросом. Ведь даже такое мыло было лучше, чем ничего.

Мыло зейде варил на кухне. И, хотя окно, выходившее не на улицу, а во внутренний дворик, было раскрыто настежь, запах в небольшой квартирке стоял такой, что лишь к вечеру, через несколько часов после завершения процесса, здесь можно было находиться. Впрочем, эта неприятность с лихвой окупалась заработком. Почти полгода казалось, что с финансовой точки зрения семья Дубравских достигла менуха ве нахла — спокойного и обеспеченного удела. И тут в один день все рухнуло.

Как‑то в полдень зейде быстро собрал все запасы соды и растительного масла и куда‑то ушел с ними. Вернувшись, тщательно промыл казан, где варилось мыло, и попросил жену приготовить в нем какую‑нибудь кашу. Когда каша была готова, он выгреб ее из казана, но оставил немного на дне, размазал по стенкам казана, внутренним и внешним. А потом поставил казан на огонь, чтобы остатки каши подсохли и создавали впечатление, будто готовили ее несколько дней назад. Лишь тогда зейде немного успокоился.

Оказалось, что женщину, которой он продавал мыло, на базаре задержал милиционер. Торговала она, конечно, из‑под полы. И то ли мало дала этому милиционеру на лапу, то ли оказался он из новых и побоялся взять, но вместе со всем товаром — корзиной мыла — ее увели в отделение милиции. Туда вскоре приехал «воронок» и увез незадачливую продавщицу. К зейде тут же прибежал кто‑то, видевший сцену задержания. Было понятно, что от торговки потребуют имя того, у кого она приобретала товар. Будет она молчать, продержится ли несколько дней? Скорей всего, следователи «расколют» женщину в течение ближайших часов. Потому зейде и предпринял меры для уничтожения следов производства мыла. К счастью, его опасения не подтвердились. Что произошло с той женщиной, никто не узнал, она исчезла из Кролевца и никогда в нем больше не показывалась. Зейде она, похоже, не выдала. А может, просто не успела — жизнь в застенках НКВД обрывалась внезапно.

После краха с мыловарением зейде научился скорняжничать. Покупал у резника шкуры коров и баранов, чистил, обрабатывал их и выделывал, а потом растягивал на специальных рамах, чтобы просохли. Запах от шкур был ничуть не лучше запаха варящегося мыла, но избавиться от него было намного сложнее. Опасаясь чужих глаз, зейде держал рамы со шкурами под кроватями. Но и тут произошло что‑то, вынудившее его отказаться от скорняжничества. Пришлось ему устраиваться на официальную пролетарскую работу. То есть трудиться за гроши. Но выхода не было : к тому, кто не числился где‑нибудь официально, могли придраться как к тунеядцу и посадить по особой статье. Конституция 1936 года в своей 12‑й статье провозгласила: «Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу: кто не работает, тот не ест». А постановление Совнаркома СССР «О мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины», принятое в 1938 году, ввело очень жесткие правила борьбы с теми, кто не выполняет своего долга по строительству социалистического Отечества.

Менахем‑Мендл Дубравский работал — много и тяжело. Раввин сразу четырех местечек почти не располагал свободным временем. К нему обращались днем и ночью с вопросами, решение которых требовало многих знаний, мудрости и нервов. Но все это с точки зрения советской власти не то что не считалась работой, наоборот, приравнивалось к контрреволюционной деятельности. Так что и для видимости, и для заработка зейде пришлось искать новую специальность.

Однако для устройства в официальном месте существовало непреодолимое препятствие. В субботу и еврейские праздники Менахем‑Мендл работать категорически отказывался. Поэтому найти что‑то более или менее подходящее было чрезвычайно сложно. Но он нашел — и устроился рабочим‑надомником на кролевецкой фабрике, изготовлявшей шнурки для обуви. Шнурки он получал в виде целых бухт. Задача надомника состояла в том, чтобы отрезать от бухты кусок определенной длины и затем с помощью специального приспособления обжимать кусочки железа вокруг двух концов шнурка. Работа была нетрудная, не пахучая и позволяла трудиться дома, то есть тогда, когда удобно. В конце месяца зейде должен был сдать на фабрику определенное количество шнурков и получить расчет. Когда он делал свою работу, никто его не спрашивал, да никого это и не интересовало. Платили за такую работу немного, но отныне подпольный раввин четырех местечек официально принадлежал к рабочему классу.

При желании зейде мог легко найти средства для обеспечения семьи. Он решал немало споров между богатыми людьми, все еще существовавшими в СССР. Но брать у них деньги не хотел. Зейде относился к ним как к обычным посетителям, у которых тоже никогда не брал ни копейки. Как‑то домой к нему пришли два воротилы, заправлявшие подпольными мастерскими, чтобы решить спорный вопрос. Они уселись вместе с зейде в его комнате, но, когда разбирательство было в самом разгаре, тот поднялся и сказал: «Извините, вы слышите, как мяукает моя кошка? Я должен посмотреть, в чем дело».

Богатеи опешили, но возражать не посмели. Зейде прошел на кухню и увидел кошку, мяукавшую возле пустого блюдца — ее забыли покормить. Он налил молока и только потом вернулся к спорщикам.

— Извините, рав, — осмелился спросить один из них, — мы ведь разбираем важный имущественный вопрос, как же вы оставили нас, двух евреев, ради какой‑то кошки? Или я чего‑то не понимаю?

— Да, вы не понимаете, уважаемый, — ответил ему зейде, как он это умел — мягко, но решительно. — Есть в Торе особое понятие «страдание животного». И нам предписывается предотвращать его. Вы подождали меня всего пару минут, и с вами ничего не случилось. А несчастная кошка, мучившаяся от голода, ждать не могла.

Дед работал всегда и всегда был чрезвычайно скромным. Когда его супруга скончалась, он стал сам готовить себе еду, не желая отнимать время у невестки.

— Ты и так мало времени из‑за своей работы проводишь с детьми, а тут и я окажусь на твоей шее, — говорил он. — Что мне стоит сварить себе кашу?

До конца своих дней он продолжал делать по дому самую тяжелую работу. Плиту на кухне, а зимой и печку надо было топить каждый день. На рынке продавались уже разрубленные и распиленные на маленькие бруски дрова, которые легче влезали в печку и лучше сгорали. Но можно было купить и большие бревна, стоившие намного меньше. Хейшке несколько раз в неделю шел на базар и покупал пару больших, тяжелых бревен. Он дотаскивал их до ворот дома и передавал зейде. А тот пилил и рубил их на мелкие поленья, удобные для печи. Это экономило несколько рублей, очень необходимых в семейном бюджете.

Дед не давал себе спуску, его душа и тело трудились действительно и день и ночь. Но такого же труда, во всяком случае духовного, от требовал и от старшего внука Хейшке. Честно сказать, мальчику эти требования не доставляли особой радости. Он с большим удовольствием поиграл бы с товарищами или погулял у реки, посмотрел, как ветер играет с волнами, накатывая их на песчаный берег. Полюбовался бы синим небом и солнцем, в сонме дутых облаков заходящим над рекой. Но зейде требовал не гулять на речке, а сидеть в душной комнате за томом Талмуда — и проверял каждый день, как внук понял очередной маймор одного из Любавичских Ребе. Лишь потом, оказавшись в подпольной ешиве, Хейшке понял, какую серьезную базу знаний заложили его первые учителя, в том числе не дававший ему отдыха зейде‑ров Менахем‑Мендл Дубравский.

Первые слихот

Первый меламед