О смехе сказал я: «Глупость!», а о веселье: «Что оно делает?»

Екклесиаст, 2:2

И похвалил я веселье; потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться…

Екклесиаст, 8:15

Последуем за Умберто Эко в его философский роман «Имя розы» . Вообразим монастырь на одной из возвышенностей Апеннинского хребта между Пьемонтом, Лигурией и Францией. Представим себе гигантское восьмиугольное Здание, на верхнем этаже которого — библиотека. Задумаемся над сутью ужасных и странных событий.

Художника, украшавшего рукописи миниатюрами, находят мертвым, как бы выпавшим из окна в разгар бури и града. Труп переводчика обнаруживают в бочке со свиной кровью. Раздутое тело помощника библиотекаря плавает в монастырской бане. Град, кровь, источники вод — это знаки конца времен, когда будет снята седьмая печать и вострубят семь ангелов. Если все уже сказано в Апокалипсисе, расследование не составит труда. Убийца — Дьявол, и орудие его — ересь. Надо найти еретика и пытками вырвать у него признание. Так поступает Святая Инквизиция.

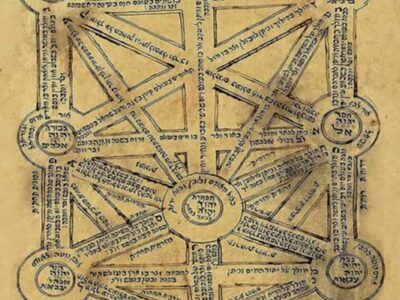

Иной путь — от фактов к догадкам. Этим путем следует Уильям из Баскервиля — ученик Уильяма Оккама и Роджера Бэкона. Мы узнаем в нем дальнего родственника Гуго из Баскервиля — сквернослова и безбожника, которого унес Дьявол в образе собаки в рассказе Конан Дойла «Собака Баскервилей». Ученика Уильяма зовут Адсо — намек на доктора Ватсона. Убийства связаны с таинственной рукописью. Ради доступа к рукописи художник уступил любовным домогательствам помощника библиотекаря. Ее же переводил монастырский переводчик на латинский с греческого.

Поиск рукописи перемежается спором между Уильямом из Баскервиля и Хорхе из Бургоса. Хорхе — гениальный слепец. Ослепнув, он перестал быть библиотекарем, но помнит содержание всех книг и их порядок на полках. Он знает все, что делается в скриптории, где монахи переписывают и украшают рукописи. Слепцу не нравятся миниатюры, изображающие мир вверх тормашками — они вызывают смех. Ведь мы находим у Иоанна Златоуста, что Иисус никогда не смеялся. Уильям возражает, вспоминая насмешки Иисуса над фарисеями и Каиафой. В ответ Хорхе приводит стих Екклесиаста (2:2): «О смехе сказал я: “Глупость!”, а о веселье: “Что оно делает?”» Уильям отвечает ему другим стихом из той же книги (8:15): «И похвалил я веселье; потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться…»

Тем временем в монастырь прибывает инквизитор Бернар Ги. Он находит еретиков, объявляет их убийцами и посылает их на костер, но убийства продолжаются. В лабиринте Здания гибнет аббат, а ведь именно он по наущению Хорхе запретил входить в хранилище всем, кроме библиотекаря и его помощника. Когда же Уильям и Адсо проникают в тайную комнату, они встречают там Хорхе. Теперь они знают, какую книгу тот охранял, не останавливаясь перед убийствами, — это вторая часть «Поэтики» Аристотеля, трактат о комедии. «Но что тебя так испугало в этом рассуждении о смехе? Изымая книгу, ты ведь не изымаешь смех из мира», — недоумевает Уильям. И слышит в ответ: смех не опасен, пока им развлекаются простецы. Даже кровавые восстания не опасны: церковь знает, как с этим бороться. Но распахните смеху дверь в мир ученых, подкрепите его авторитетом Аристотеля — и не будет защиты от безбожия!

В этом споре незримо присутствует М. М. Бахтин со своей теорией народного смеха и карнавала в книге «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса». По мнению Бахтина, «во всех великих произведениях Ренессанса мы явственно ощущаем проникающую их карнавальную атмосферу, вольный ветер народно‑праздничной площади. <…> Всегда, во все эпохи прошлого, существовала площадь со смеющимся на ней народом, та самая, которая мерещилась самозванцу в кошмарном сне: “Внизу народ на площади кипел // И на меня указывал со смехом; // И стыдно мне и страшно становилось…”»

Стыдно и страшно становится, когда мы слышим рассказ монастырского келаря о восстании Фра Дольчино: «Что‑то похожее на громадный праздник, на карнавал <…> Мы дышали воздухом… как бы сказать? Свободы. До тех пор я не ведал, что такое свобода. Проповедники сказали: “Истина даст вам свободу”. И мы превратились в свободных и считали, что это и есть истина. Считали, что все, что мы делаем, — справедливо…» И заключает: «Никаких господ. И Бог, как нам внушали, был за нас. Я не утверждаю <…>, что мы были правы. <…> Это был буйный карнавал, а на карнавалах все всегда вверх тормашками». А вот как помощник келаря говорит о «Крестовом походе пастушков»: «И убивали всех евреев, каких встречали на своем пути, и завладевали их имуществом…»

Мы слышим здесь голос не Бахтина, а Надежды Яковлевны Мандельштам, видим «карнавальный Киев девятнадцатого года». После ухода красных и прихода белых здесь начались погромы. Разъяренная толпа ловила и рвала на части рыжих женщин с криком, что это «чекистка Роза». «Карнавал кончился и лишь изредка возникал потом в пестрых постановках московских театров. Кому нужен был этот карнавал или, вернее, потрава?» Так писала жена опального поэта в мемуарах «Вторая книга».

Хорхе завершает спор о смехе сакральной пародией. Он съедает листы «Поэтики», которые сам же пропитал отравой, и говорит Уильяму: «Ты ведь ждал седьмой трубы — разве не так? Слушай же, что говорит голос с неба! “Скрой то, что говорили семь громов, и не пиши сего, а пойди возьми раскрытую книжку и съешь ее: она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед”. Видишь? Вот я и скрываю то, чему не следует звучать, скрываю в своей утробе и сам становлюсь ему могилой».

Он не стесняется вывернуть наизнанку стих Апокалипсиса, за которым стоит более древний текст — видение пророка Иезекииля. И он смеется дьявольским смехом — не зря Уильям назвал его Дьяволом! Казалось бы, спор закончен, все акценты расставлены. Но не тут‑то было! Через девять лет после публикации романа «Имя розы» вопрос был поставлен заново в статье С. С. Аверинцева «Бахтин, смех, христианская культура»:

Есть один «теологический» (так сказать, паратеологический) вопрос, который так и не задан в книге Бахтина <…> Нам недавно о нем напомнили: он был разыгран в лицах и среди декораций XIV в., не без подчеркнутой связи с импровизациями также и на бахтинские темы, в романе Умберто Эко «Имя розы», по случаю первого же агона его протагонистов. Но нас не интересуют умственные игры. Нас интересует вопрос сам по себе, непременно требующий от нас определенной меры наивности. Иначе обсуждение вещей духовных и жизненных рискует превратиться в интеллектуальный парад.

«Имя розы» для Аверинцева — «умственная игра», «интеллектуальный парад». Почему? Может быть, потому, что главный вопрос, который он задает себе и читателю, таков: «<…> в чем же все‑таки правота, в чем правда старой традиции, согласно которой Христос никогда не смеялся?»

Мы помним, что Хорхе ссылался на эту традицию, что Уильям сомневался в ее правоте. Неужели Аверинцев на стороне Хорхе в споре с Умберто Эко и против Бахтина, которого считал своим учителем?

Рассмотрим аргументы Аверинцева. Он согласен с тем, что смех сопровождает переход от некоторой несвободы к некоторой свободе. Но «неудержимый», «непроизвольный», «невольный», «механический» смех, наоборот, отбирает свободу. Необходима духовная осторожность «не потому, что смех — от Диавола, как полагает Хорхе из Бургоса в романе Эко, а просто потому, что смех — стихия». Вдобавок есть прямая связь между смехом и насилием, между карнавалом и авторитарностью. Тому масса примеров — от Ивана Грозного до Муссолини. «И нельзя отрицать, что русская народная сказка приняла самого кровавого из русских самодержцев именно как страшного, но великого шутника». Поэтому «в точке абсолютной свободы смех невозможен, ибо излишен. Иное дело — юмор. Если смеховой экстаз соответствует освобождению, юмор соответствует суверенному пользованию свободой».

Об этом же другая статья Аверинцева: «Вслушиваясь в слово: Три действия в начальном стихе Первого Псалма — три ступени зла». В синодальном переводе Первый стих гласит: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Аверинцев знает, что перевод неточен, что в подлиннике написано не «собрание развратителей», а «собрание насмешников» (лецим). О «насмешниках» он отзывается так:

Их глумливая болтовня, их сумасшедший смешок, их расслабленное и расслабляющее суесловие — разве мы не видели, разве мы не насмотрелись до тошноты, как это приходит на смену более «серьезным» и даже «героическим» стадиям зла? А на смену цинизму не приходит больше уже ничего. Ибо в нем выражает себя последнее, окончательное растление.

Может быть, именно этих «насмешников» имел в виду Хорхе, когда говорил Уильяму: «Ты хуже дьявола, минорит. <…> Ты шут»?

Незадолго до смерти Аверинцев написал цикл эссе «Сердца горестные заметы или актуальное, слишком актуальное». Вот одно из его «венских впечатлений»:

<…> демонстрация отнюдь не пронацистская, напротив, напротив, вполне «левая», посвященная последним арабо‑израильским конфликтам; мальчики и девочки маршируют под простенький ритм бесконечно повторяемого выкрика: «Eins, zwei, drei — Palästina frei!» («Раз, два, три — Палестина свободна!». — А. К.). Я хорошо понимаю, что один и тот же человек может безоговорочно сочувствовать страданиям евреев в эпоху Шоа, чувствовать историческую связь между ними и рождением государства Израиль — и одновременно пытаться понять суть той ситуации, в которой при этом оказались арабы. Я по опыту знаю это хотя бы благодаря знакомству с некоторыми из моих израильских друзей. Но именно этот опыт внушает мне, что такие трудные чувства чуткости к бедам и нуждам обеих сторон никак не могут быть выражены в самоуверенной полудетской формуле: «Eins, zwei, drei!..»

Горестно отмечает он «склонность современного либерализма к лозунгу и примитивному жесту». Когда‑то, во времена Тургенева или Ницше, эти лозунги и жесты были вызовом общественному мнению, но с тех пор они стали знаком повиновения, принадлежности к политкорректной толпе.

«Нигилист» — нынче уже не бунтарь, едва ли даже циник в настоящем смысле слова, потому что он больше не стоит «против всех». <…> Вульгарный феминизм <…> демонтаж всех культурных иерархий <…> — все это уже принадлежит <…> сфере <…> прописных истин, аксиом, принимаемых автоматически и без всякой критики.

И последний скорбный вывод Аверинцева: «Ах, в числе этих ангелов, чье присутствие с нами нынче под угрозой, оказался и достославный ангел юмора; мы знаем это по опыту».

* * *

Роман Эко кончается катастрофой, разрушением. Загнанный в угол Хорхе бросает фонарь на кучу книг. Пожар охватывает библиотеку, перекидывается на соседние здания, оставляя кучу дымящихся развалин. Уильям с горечью заключает: «Трудно смириться с идеей, что в мире не может быть порядка, потому что им оскорблялась бы свободная воля Господа и его всемогущество».

Русский еврейский философ Лев Шестов высказал эту идею много раньше Эко, в разгар катастроф ХХ столетия. Мы понимаем, что спор о смехе есть спор о природе зла, где все правы: и Эко, и Бахтин, и Аверинцев. Потому что зло меняет маски, нападает нежданно и негаданно — подобно языкам пламени; мы знаем это по опыту! Но посреди пламени есть точка свободы, где возможен юмор, как у рабби Йеошуа бен Хананьи в трактате Тосефты «Сота» (15):

Со дня, когда был разрушен Храм, умножились в Израиле фарисеи, которые мясо не ели и вино не пили. Спросил их рабби Йеошуа: «Почему вы не едите мясо?» Ответили ему: «Как же мы будем есть мясо, если раньше возлагали его на жертвенник, а теперь не возлагаем?» Сказал им рабби: «Хорошо, не будем есть мясо! А почему вино вы не пьете?» Ответили ему: «Как же мы будем пить вино, если раньше возливали его на жертвенник, а теперь не возливаем?» Сказал им рабби: «Хорошо, не будем пить вино. И хлеб не будем есть, ведь из него возлагали на жертвенник две халы и хлебы приношения, и воду не будем пить, ведь ее лили на жертвенник на праздник Суккот, и фиги с виноградом не будем есть, ведь из них несли в Храм первинки на праздник Шавуот». Замолчали фарисеи. Сказал им рабби: «Дети мои, нельзя печалиться чересчур, и не печалиться тоже нельзя…»

И потому нет противоречия в словах Екклесиаста: о смехе он сказал «глупость», а о веселье: «Что оно делает?», но похвалил веселье, «потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться».

«Маятник Фуко», или О природе зла

Византия