Когда я читаю романы Иосифа Опатошу (1887–1954), я думаю…

Впрочем, я всегда об этом думаю, когда читаю еврейскую книгу, потому что еврейская литература — молодая и возникла тогда, когда другие, «большие», европейские литературы (включая такого подростка‑вундеркинда, как русская) уже сформировались. Я думаю, чем же она, эта еврейская литература, на другие литературы и похожа и не похожа одновременно?

Теперь буду излагать по порядку. В XIX веке, справедливо названном «веком национализма», все литературы расселились по национальным квартирам и заговорили на национальных языках. Национальный язык одновременно и формировал национальную литературу, и сам, по мере ее развития, формировался. Формула «один язык — одна литература» явно предшествовала формуле «один народ — один фюрер».

Между тем связь языка и литературы — не очевидна. Допустим, такой важный памятник русской культуры, как «Философические письма» Чаадаева, на каком языке написан? То‑то, на французском. Но то, что для других культур скорее исключение, пусть и яркое, для еврейской литературы — правило, условие ее существования. Всякий еврейский писатель не просто изъяснялся (это не фокус!), но творил на трех, а то и на четырех языках. Вот, скажем, три друга‑одессита: Х.‑Н. Бялик, Шолом‑Алейхем и Бен‑Ами. Все трое писали на иврите, идише и русском. Но первый отдавал предпочтение ивриту, второй — идишу, а третий — русскому языку. И все трое осознавали себя как часть единого литературного процесса. (Кстати сказать, герой этой рецензии Иосиф Опатошу тоже, помимо идиша, свободно владел польским, русским, ивритом и английским: он учился в польской и русской школах, в американском университете и сам преподавал в школе иврит).

А что будет, если перевернуть ситуацию и идти не от языка к литературе, а от литературы к языку? Представим себе, что русская литература как совокупность тем, мотивов, проблем, настроений, интонаций существует не только на русском языке. Вот, например, Шолом‑Алейхем — прямой наследник Гоголя, в чем никогда не было сомнений ни у него самого, ни у исследователей его творчества. Под таким углом зрения Шолом‑Алейхем, который весь про «видимый миру смех и незримые, неведомые ему слезы», — самый что ни на есть русский писатель.

При таком подходе Опатошу — особенно в своей трилогии «В польских лесах» (1921), «1863» (1925), «Один» (в русском переводе «Последний в семье», 1926) — писатель совершенно польский. И не только потому, что действие этих романов происходит в Польше.

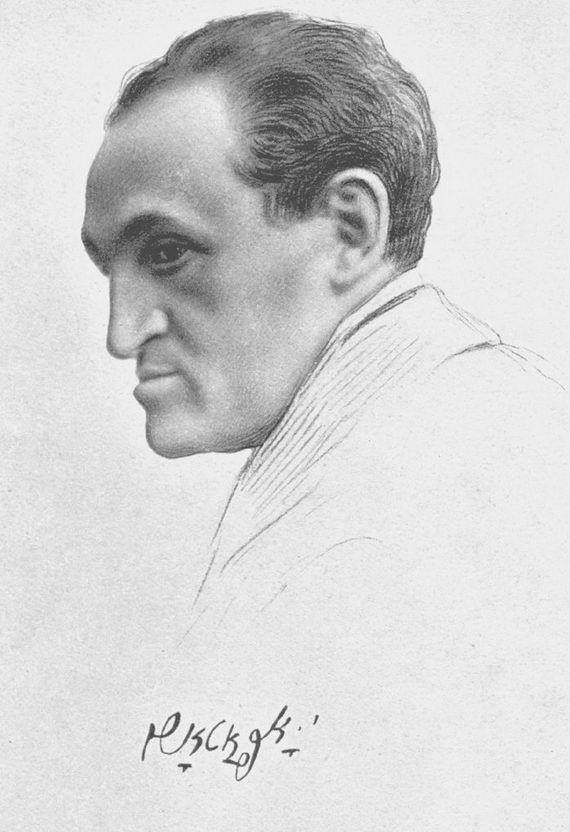

Иосиф Опатошу. Неизвестный художник. 1920‑е (?)

Романы польской трилогии Опатошу кажутся «растрепанными», «взбаламученными», как и сам Мордхе Алтер, главный герой, бросающийся от Талмуда в революцию и потом снова возвращающийся к вере отцов. Но «с высоты птичьего полета» вся история целиком выглядит куда более стройной: тезис — антитезис — синтез. Первый роман трилогии — «еврейский», второй — «польский», третий, в котором герой остается один с дочерью в отцовской усадьбе, — не польский и не еврейский, он об одиноком человеке, который ищет свой путь на «голой» земле, опустошенной историческими катаклизмами и утратившей все следы традиционного общества — хоть польского, хоть еврейского. Леса вырублены, а от Мордхе бежит, бросив мужа и ребенка, его единственная дочь. Одинокое достоинство частного человека, которому теперь предстоит вне больших исторических процессов одному восстанавливать себя, а значит и Польшу, из руин , — сквозная тема как Опатошу, так и польских писателей, его старших современников.

Главная метафора трилогии — это соприродность ее героев Польше, родным польским лесам. В начале первого романа о родне Мордхе сказано, что это были «мужчины, здоровенные, словно деревья в лесу». В конце третьего романа леса вырублены, и Мордхе остается один, как последнее дерево, сохранившееся от некогда густых лесов.

Еврейский писатель XIX века не желал видеть ни страны, в которой жил, ни ее природы, ни ее обитателей. Герой Шолом‑Алейхема обитал в Касриловке, населенной исключительно евреями, и скорбел о том, что единственный доступный евреям клочок земли и природы — это еврейское кладбище. Еврейские писатели‑модернисты наперебой бросились открывать окружающий их нееврейский мир, присваивая его еврейской культуре. Литература на идише, начав размежевание с литературой на иврите, почувствовала главное свое преимущество — почву, и стала эту почву осваивать. Вместе с персонажами христианами появляются христианские реалии, такие, как церкви и придорожные распятия, а вслед за ними настоящие и вымышленные языческие поверья и природные стихии. Например, в замечательной поэме Мойше Кульбака «Райсн» воспевается брак бога реки Неман и богини реки Вилии. Отдал дань этим увлечениям и Опатошу.

Подлинный герой трилогии не столько мятущийся Мордхе Алтер, сколько сама Польша, точнее, польская природа. Деревья и звери антропоморфны, леса и реки полны фольклорных сюжетов и фольклорных духов, например, в Висле живет языческая богиня реки — королева Ванда. Природа страны торжествует вместе с ее жителями и гибнет вместе с ними.

Опатошу был не единственным певцом Польши в еврейской литературе. Его романтическую прозу интересно сравнить с трезвыми, точными сочинениями И.‑И. Зингера, младшего современника Опатошу. (Благодаря издательству «Книжники» это можно теперь сделать и в русских переводах.) Оба писателя вышли из одной и той же хасидской среды, хотя отец Опатошу был гораздо богаче и гораздо менее традиционен, чем отец И.‑И. Зингера. В их текстах есть совпадения, указывающие на то, что они черпали из общего источника. Вот Опатошу описывает старого коцкого хасида («Последний в семье»):

Резник Шмуэл‑Довид, грузный еврей, с поясом поперек огромного живота, шагал по комнате. Вдруг он

— Что мне мороз? Вот лет тридцать назад…

А вот это уже И.‑И. Зингер:

Реб Борех‑Волф — высокий, тощий, жилистый и широкий в кости старик, — очень важничал из‑за того, что юношей ездил к коцкому ребе

— Это я в молодости себе заработал, когда поехал в Коцк в сильный мороз и простудился, — объяснял реб Борех‑Волф. — Мороз был такой, что даже бочонок водки, который я вез с собой, замерз: каждый раз, когда я хотел отхлебнуть водки, приходилось откалывать кусочек льда и [footnote text=’Зингер И.‑И. О мире, которого больше нет. Пер. с идиша А. Фруман под ред. В. Дымшица. М.: Текст; Книжники, 2013.’]сосать…[/footnote]

- Иосиф Опатошу. Неизвестный художник. 1920‑е (?)

- Иосиф Опатошу. 1863. Пер. с идиша В. Федченко. — М.: Книжники; Текст, 2013.

- Иосиф Опатошу. В польских лесах. Пер. с идиша Н. Нусинова под ред. В. Чернина, И. Янской. — М.: Книжники; Текст, 2011.

- Иосиф Опатошу. Последний в семье. Пер. с идиша В. Федченко. — М.: Книжники, 2015.

И.‑И. Зингер с его объективизацией мира, с его прекрасными, взвешенными и выверенными фразами — это такой «еврейский Толстой», а стихийный, бурный, истеричный Опатошу — несомненно, «еврейский Достоевский». Это не значит, что они буквально подражали русским писателям или претендовали на их роль в литературе на идише, просто так легче обозначить соответствующие полюса в еврейской прозе первой половины ХХ века.

Опатошу, так же как И.‑И. Зингер, так же как вся еврейская модернистская литература, очень рано понял то, что было не вполне понятно многим их современникам: еврейская история в Польше (и в России, и во многих других странах) — это не только история евреев, а еврейская культура — это не культура гетто. Понадобилось еще почти сто лет, чтобы постепенно эта мысль стала общедоступной. Например, ее замечательно воплощает новый варшавский еврейский музей «Polin».

Я как раз этим летом был в нем. В Польше стояла жара, была страшнейшая засуха. Висла обмелела как никогда. Газеты писали о том, что на пересохшем дне показались старые, когда‑то сброшенные в поток еврейские надгробия. Так и воды забвения, постепенно отступая, возвращают читателям — только не надгробия, — а живые, страстные книги Иосифа Опатошу вместе с книгами его современников — Залмана Шнеура, И.‑И. Зингера, Давида Бергельсона… А сколько еще открытий впереди.

О переводе еврейских источников на русский язык

Наши женщины к Б‑гу ближе