Семен Якерсон: «Мне удивительным образом абсолютно все удалось»

Семен Якерсон, исследователь еврейских рукописей и инкунабулов, заведующий кафедрой семитологии и гебраистики восточного факультета СПбГУ, — о романтическом и эротическом в науке, о бесстрашии перед лицом органов и уголовников, о том, как пройти в библиотеку и выйти оттуда гордым евреем.

«У меня было три любви в жизни»

К своим шестидесяти годам я впервые пытаюсь рассказать о себе и своем жизненном пути как бы со стороны, без естественной для людей моего круга самоиронии и опасения излишней патетики. Похоже, жизнь снова начинает проверять молодых людей «на вшивость», и мне хочется рассказать, в частности, о том, как она проверяла когда‑то нас.

К своим шестидесяти годам я впервые пытаюсь рассказать о себе и своем жизненном пути как бы со стороны, без естественной для людей моего круга самоиронии и опасения излишней патетики. Похоже, жизнь снова начинает проверять молодых людей «на вшивость», и мне хочется рассказать, в частности, о том, как она проверяла когда‑то нас.

Меня столько раз в КГБ спрашивали, откуда я знаю еврейский язык, что я стал выдумывать. Я говорил, что это гирса де‑янкута — впитанное с молоком матери, что в детстве дедушка научил, и я не виноват. Это, конечно, полное вранье. Я из абсолютно ассимилированной семьи, не видел букв еврейских никогда в детстве, ничего об этом не слышал.

Я учился в самой простой дворовой школе. Единственный из всех своих сегодняшних знакомых я не кончал ни английскую школу, ни какую‑либо другую привилегированную. У меня папа был настоящий шестидесятник. Он считал, что мы должны учиться с народом. Сам при этом получив прекрасное образование, окончив истфак и будучи хорошим историком, меня он отправил в школу во дворе. Конечно, меня там обзывали евреем иногда, и я, конечно, чего‑то боялся, но на мою жизнь это никак особо не повлияло.

Я был невероятно романтичный мальчик. У меня было три любви в жизни. В пятом классе я всецело влюбился в русскую историю, выучил наизусть все родословные Рюриковичей и Романовых. И когда мой старший брат готовился к экзамену по истории, все его одноклассники приходили ко мне, сопляку, потому что я все знал: все имена, даты всех битв, всё. Просто болел этой русской историей, читал запоем.

Потом, лет в 14–15, у меня что‑то внутри щелкнуло, и я влюбился в русскую поэзию. Я стал собирать книги, познакомился с букинистами. Зарабатывал на книги. Я два лета проработал юнгой — меня папа отправил: не умеющего плавать еврейского мальчика — в юнги, где меня научили пить портвейн и познакомили с гулящими девками. Девчата эти меня очень любили, потому что я был маленький, симпатичный, с длинными ресницами и вреда никакого не наносил. А потом я пошел работать на завод в горячий цех с идеей заработать 45 рублей, потому что 45 рублей на черном рынке стоил сборник Цветаевой. Я отработал лето, разбил там себе руку, но книгу все‑таки купил. Я жил поэзией, и так дожил до десятого класса, прозу почти не читал. Все учил наизусть.

А в десятом классе снова щелкнуло, и я захотел что‑то узнать про евреев. Случилась третья любовь, и она осталась на всю жизнь.

«Раз мне нельзя, я хочу это выучить»

Так совпало, что я не только получил паспорт, где было написано «еврей», но вместе с ним и объяснение, что мне не поступить в университет, что университет для меня закрыт.

Перед получением паспорта несколько месяцев все это дело очень болезненно обсуждалось. Ведь кто‑то договаривался, умудрялся записаться русским. А если ты чистокровный еврей и у тебя нет большого блата в милиции или больших денег, ты не можешь записаться русским, но ты можешь облегчить свою судьбу хоть как‑то. А как?

Папа может поменять имя, и ты можешь стать не Семеном Мордуховичем, а Семеном Матвеевичем или Семеном Марковичем.

Моего папу всю жизнь все в институте звали Матвеем Семеновичем, хотя по паспорту он Мордух Симонович. Папа был какое‑то время парторгом Института культуры. Парторг большого института — это очень заметная должность. Он был участником войны, ушел на фронт добровольцем. Последний экзамен они сдавали, кажется, 24 июня, а 26‑го всем курсом ушли на фронт. Никто почти не вернулся. Он прошел всю войну, только в 1953 году демобилизовался — невероятно для мальчика, который ушел в 1941‑м, только окончив институт. Папа был человек достаточно жесткий. Он был членом КПСС, он очень гордился, что ни разу в жизни не был ни в синагоге, ни в церкви. А тут вдруг уперся. Причем все его братья двоюродные из Мордухов стали Марками. А он уперся и сказал: «Я менять имя не буду. Мне его дали родители — и я не буду». Наверное, он считал, что это подленько.

Среди ближайших друзей моих родителей была такая колоритная еврейка, которая вышла замуж за чудесного и очень красивого русского человека с непростой судьбой. У них было трое детей. Двое, естественно, записались русскими, а третья уперлась и записалась еврейкой, потому что надо быть с угнетаемыми. Не то чтобы она что‑то про евреев знала, но раз евреев куда‑то не берут, то она запишется еврейкой. И я был полностью на ее стороне.

И тут я подумал, что раз так, раз я из‑за этого не поступлю в университет, я должен что‑то про это узнать. Я не могу страдать просто так — я хочу страдать за что‑то. Я решил: «Ах вы, волки позорные! Раз я еврей и мне нельзя, значит, я должен это выучить!» Это была моя постоянная внутренняя идея.

Узнавать еврейскую культуру я собирался, прежде всего, через язык, потому что это было самое запретное. В конце концов, найти что‑то про евреев по‑русски и прочесть я всегда мог. В нашем доме, как и у всех, стояли Фейхтвангер, Бабель, Шолом‑Алейхем — весь этот стандартный еврейский набор. Все это я читал и выписывал каждое слово, казавшееся мне еврейским. Вот у Шолом‑Алейхема ядоим — что это такое? Надо выписать и как‑то узнать.

Язык мне безумно понравился. Я его стал учить запойно. И он мне открылся, поддался. Я быстро набирал темп и очень его полюбил. Довольно легко я нашел круг отказников, учивших иврит. В лето между десятым классом и первым курсом у меня уже был учебник «Элеф милим» и был человек, который прошел со мной первые три урока, которые сам знал.

Я учил с отказниками иврит, но сам уезжать не хотел. Хотя всю жизнь находился среди собирающихся уезжать людей. Но я понимал: должно что‑то щелкнуть, чтобы тебе нестерпимо стало здесь жить. А у меня никогда не щелкало. Даже когда стал ездить в Израиль, у меня ничего не щелкало. Впервые вот щелкнуло сейчас — к шестидесяти годам. Может быть, это старость. Вдруг мне захотелось, чтобы я тоже стал частью этого — страны, языка, народа. Никогда в жизни мне этого не хотелось.

«Где написано, что запрещено конспектировать на родном языке?»

Если ты был склонен к гуманитарным наукам и не мог поступить в университет, то в нашем городе у тебя оставалось только две возможности: Пединститут или Институт культуры. Идти работать учителем мне совсем не хотелось, а книга меня очень интересовала. И я пошел на библиотечное дело.

Никаких особых знаний я в институте не получил, только учил иврит, даже конспекты по истории КПСС записывал на иврите. Их у меня отбирали, относили куда‑то, вызывали. А я говорил: «Где написано, что запрещено конспектировать на родном языке?» Не знаю почему, но в каких‑то вещах я был абсолютно несгибаемый. Ничего нельзя было с этим сделать. Я был готов пойти в армию, был готов сесть в тюрьму, но я не шел ни на какие компромиссы. Я даже отказывался подписывать протокол об отказе подписывать протокол.

Единственное, что меня очень беспокоило, — это то, что я подставляю отца. Он мне в какой‑то момент сказал: «Смотри, сынок, поступай, как тебе велит совесть, но только учти: если они тебя даже не посадят, а выгонят из института, я тоже должен буду уйти. И ты должен понимать, что наша жизнь будет совсем другой». А он действительно хорошие деньги получал — все это было. И я понимал, как это будет ужасно для всей семьи и для него. А у меня еще мама была непростая. Мама преподавала русский язык как иностранный в Политехническом институте, еще была заведующей потоком там. Единственная беспартийная с фамилией Израилит. Представить себе, чтобы меня посадили или даже просто выгнали за поведение, недостойное звания советского студента, а она осталась бы там преподавать, было сложно. Но хотя я внутренне мечтал, чтобы этого не произошло, это ни на йоту не изменило моих поступков.

На четвертом курсе меня наконец действительно арестовали. Но все‑таки выпустили. А дальше началась проработка. Гэбисты ходили в институт, а я над ними издевался. Как‑то увидел одного из них в столовой, он не мог нигде сесть, я ему сказал: «Садитесь, вот у меня свободное место». Он бросил: «Не смей со мной разговаривать». — «Почему не сметь? В кабинете можно, а в столовой нельзя?»

Вся эта карусель кончилась тем, что они устроили закрытое комсомольское собрание. Я говорю: «Объясните мне, что мне инкриминируют?» — «У вас постоянные контакты с иностранцами». Я говорю: «Совершенно верно. Но у каждого иностранца, который ко мне приходит, я первым делом проверяю визу на въезд в Советский Союз. Все иностранцы абсолютно официально приехали сюда. Чем я нарушил закон?» — «Вы переписываетесь с Израилем». — «Да, переписываюсь. Не только с Израилем, но и со многими странами. Все письма приходят ко мне по почте. Я всегда проверяю штамп. Свои письма я посылаю тоже только по почте». — «Вы знакомы с людьми, которые порочат наш город» (имелись в виду отказники). Я говорю: «Слушайте, люди не сидят в тюрьме, их не лишили прописки, не выслали на 101‑й километр. Откуда мне знать, что они порочат наш город?» В общем, я откровенно издевался и упирал на «закон» и на свои «конституционные права». Их это просто бесило. В результате я получил строгий выговор за поведение, не соответствующее званию советского студента, но об исключении они вопрос не поставили. А по окончании этого собрания ко мне подошел гэбист и говорит так напористо, на ухо: «Ты зря лыбишься, падла. Посадить мы тебя не посадим, мы тебя ровно на этот же срок отправим в такую армию, что ты о зоне мечтать будешь. Запомни мои слова».

А дальше началось. Все мне стали говорить: «Ты что, с ума сошел? Какая армия? Давай мы тебя положим в клинику». И тут я опять сказал: «Нет! Раз они меня этим пугают, волки позорные, пошли они в жопу. Пойду и отслужу. Посмотрим на вашу эту армию, что она со мной сделает».

Семен Якерсон на службе в армии. Советск. 1978

И я действительно поперся в армию, как положено было. И с самой первой минуты почувствовал, что они свое слово держат. За мной шло дело, это моментально ощущалось, сразу, еще с призывной комиссии. Куда бы я ни приезжал, это дело за мной ходило. Кончилось тем, что уже в последний месяц службы абсолютно всех, кто был с высшим образованием, по всему округу собрали и отправили учиться на офицеров — одного меня не взяли. Они все вышли офицерами запаса, а я вышел младшим сержантом — с чистой совестью. «Чистые погоны (без звездочек!) — чистая совесть». Причем они меня еще категорически не хотели демобилизовать. Уже вообще никого не осталось, а они все ждали и ждали, что меня просто забьют — в прямом смысле слова.

Там случилась такая история. Всех, кого я хорошо знал, увезли на офицерские курсы, остальных демобилизовали. Оставаться одному от призыва очень опасно: тебя первогодки загрызут и никто за тебя не встанет. Тем более в такой части, как моя, в которой было достаточно много отсидевших людей, да еще и какие‑то дикие дембеля, переведенные сюда в качестве наказания. Однажды, когда дембелей увезли на стрельбы, захожу в туалет — такой огромный туалет на сто очков. И вижу — на большой белой стене штык‑ножом написано: «Якерсон — жид». Ну, думаю, понятно. Что Якерсон жид — это не новость. А то, что написали на стене, — это новость. Значит, ночью что‑то произойдет, это так просто не бывает. Они, как шакалы, почувствовали, что я остался беззащитный, что у меня нет призыва, за меня никто не встанет, я один. Я пошел, заточил пряжку, чтобы она как бритва была. Покрутил, проверил — хорошая, держится. Ну а дальше‑то что делать? Все равно нечего. Вечером приехали эти бешеные дембеля со стрельб — чужие мне совершенно, понятно, что они никогда за меня заступаться не будут. Я хожу, маюсь, жду, когда ночь начнется. Подходит один из дембелей, грузин, говорит: «Что, Якерсон, ходил в сральник?» Я говорю: «Ходил». — «Надпись читал?» — «Читал». — «Что делать будешь?» Я говорю: «Я не знаю, что делать. Ночь придет, она и скажет, что делать. А какие у меня варианты?» — «А, ну ладно». Ушел. Другой подходит — рыжий такой, бесноватый: «Ну чего, Якерсон, ходил в сральник?» — «Ходил». — «А ты давно ходил?» — «А какое тебе дело?» Он говорит: «А ты сейчас сходи». Я говорю: «А я не хочу». — «Ну сходи‑сходи. Перед отбоем положено в сральник зайти — хорошее дело». Ну а чего не сходить? Захожу. И что я увидел, этого я не забуду никогда в жизни. Вся эта стена была исписана донизу — многие ребята подписались: «Иванов — жид», «Петров — жид», «Гогидзе — жид». Человек 25–30. Тем самым показали, что они за меня встанут. И я стою перед этой стеной, и у меня просто слезы текут. И я понимаю, что это такое общечеловеческое братское отношение — и не ко мне даже, потому что там и неизвестные мне люди тоже подписались. Я пришел в казарму. Все тихие, все прочли, все всё поняли. Прибежали потом офицеры, естественно, меня же и посадили за это дело: «Ты спровоцировал, твоя фамилия первая». Я говорю: «Да, конечно…»

«Мне казалось, что я живу в раю»

Мне хватило ума остаться в рамках своей компетенции. Я не мог быть хорошим литературоведом, библеистом или историком, потому что у меня не было подходящего образования. У меня не было литературоведческой базы, а книговедческая — была. Это ведь очень непростое дело — делать каталоги инкунабулов. Я, конечно, поначалу никаким инкунабуловедом не был, занялся этим внаглую, не понимал глубины, но я имел хоть какие‑то представления.

Мне это так безумно интересно, потому что я рукопись и первопечатную книгу воспринимаю как объект культуры, как картину. Я испытываю эстетическое, даже можно сказать — эротическое наслаждение от общения с этим. Мне совершенно не интересны абстракции. Меня не интересует Кумран или библеистика. Меня интересует то, что я могу физически держать в руках. Трепет от того, что ты держишь в руках книгу, которой 600, 700, 1000 лет. Неважно, хорошо она сохранилась или плохо, есть в ней миниатюры или нет. Важно, что она честная, что она древняя, что ее писал человек, что она написана еврейским письмом.

Неделя еврейских рукописей (Hebrew Manuscripts Week) в Библиотеке Уэлкома (Wellcome Library), Лондон. 17 февраля 2010

В Институте востоковедения я сидел один среди невероятного количества этих фантастических книг. Я получил ключи от хранилища, доступ был только у меня. Я туда притащил кушетку. У меня была красивая старая скамья деревянная — такая, на которых в ешивах сидят. И был большой стол, как у академика. Я туда радио принес, принес кипятильник. Я там просто жил. У меня был ненормированный рабочий день. Я приходил когда хотел, уходил когда хотел. У меня не было ни одного читателя — никого. Мне казалось, что я живу в раю.

Мне всегда казалось, что делать каталоги очень важно. Потому что, если их правильно сделать, они сохраняют информацию навсегда. Любые научные трактовки преходящи, они быстро меняются. Как мы сегодня трактуем Талмуд — это взгляд современный, которого не было двадцать лет назад и точно не будет через двадцать лет тоже. А каталоги вечны. И мне всегда очень хотелось вечного. Сегодня нет ни одной крупной библиотеки, где бы в читальном зале не было моих каталогов. Куда я ни приезжаю, они всюду стоят. И ими пользуются — я это вижу просто по библиографиям.

Недавно меня позвали в Цюрих читать лекцию. И я вижу: они со мной разговаривают, как с живым классиком науки. Я вдруг понял, что я действительно остался один в прямом смысле слова. Я единственный сегодня гебраист‑инкунабуловед. Второй выдающий гебраист‑инкунабуловед Адри Оффенберг вышел на пенсию и сказал: «Даже не говори со мной про эти инкунабулы — ничего не хочу больше». Молодежь не появилась, никто больше про инкунабулы не пишет. И вот разговаривают они со мной, как с мэтром, и я думаю, что я же действительно стал каким‑то очень важным парнем.

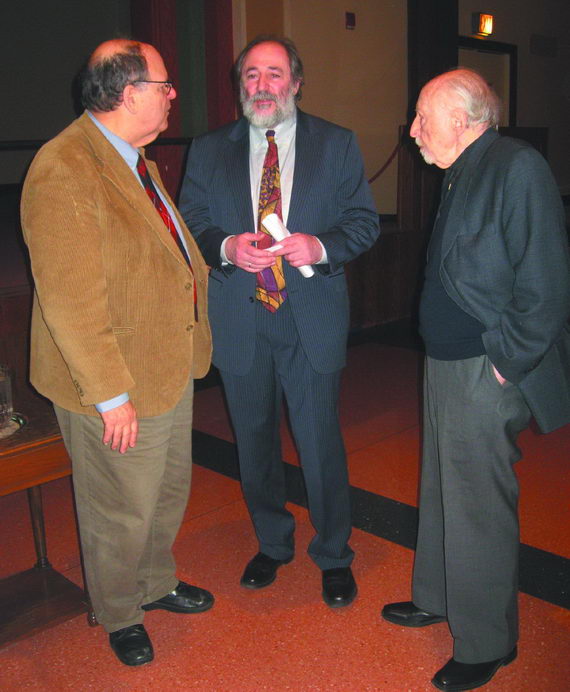

После лекции в «Temple Emanu‑El», Нью‑Йорк, 7 февраля 2010. С двумя президентами Общества Гарри Г. Фридмана — организации коллекционеров иудаики при Еврейском музее в Нью‑Йорке: почетным президентом д‑ром Альфредом Молдованом (справа) и президентом д‑ром Айрой Резаком (слева)

Я, пожалуй, совершенно уникален в том, что у меня, несмотря на мой не совсем еще преклонный возраст, остались воспоминания о двух частях еврейской жизни 1970‑х — начала 1980‑х годов, которые всегда считались несовместимыми. И кроме себя самого, я не могу вспомнить ни одного человека, который бы жил в двух этих мирах тогдашнего Ленинграда. Первый — это академическая жизнь внутри замкнутого Института востоковедения, где были совершенно выдающиеся ученые старшего поколения, такие как Игорь Михайлович Дьяконов, Иосиф Давыдович Амусин, Клавдия Борисовна Старкова и Меир Натанович Зислин, но не было ни молодых евреев, кроме меня, ни тем более молодых гебраистов. Второй — это подпольное преподавание иврита, занятия с учителями. Ведь практически все питерские преподаватели иврита — это мои ученики. Эта комбинация первого и второго мне самому сегодня кажется безумно интересной.

Академический мир с миром отказников практически не совмещались. Вот, например, такая история. Когда я только начал заниматься ивритом, то довольно быстро обнаружил в Публичной библиотеке отдел литературы стран Азии и Африки. Работал он с 9 утра до 9 вечера, пускали всех по предъявлению паспорта. И там был колоссальный фонд книг на иврите, просто колоссальный! Там было практически все, что выходило в XIX и XX веках — до 1967 года. Литература, справочники, словари — все что хотите. Вплоть до текущей периодики из Израиля — это были коммунистические, конечно, газеты, но на современном иврите. Я в этот зал ходил много лет. А из отказников никто туда не ходил. Я всем говорил: «Ребята! Абсолютно легально, сидите и читайте, никто не мешает!» Но это полностью не вписывалось в их идеологию. Если это легально, зачем тогда уезжать?

Им надо было доказать — всем и себе, — что еврейской культуры тут нет, она загублена, и они, желая ее обрести, должны отсюда выехать. А если тут есть открытая библиотека, значит, культура есть, она легальна, а это противоречило их замыслу. Все эти люди собирались вернуть себе национальное достоинство, покинув эту страну и переехав на историческую родину. А я говорил, что за свое национальное достоинство нужно бороться в том месте, где мы родились. Это моя родина, мой любимый город. И пошли они все — почему я должен куда‑то уезжать? Если им не нравится, пусть они сами уезжают. И в этом мы с отказниками абсолютно не сходились.

Я сам не создавал ничего специфически еврейского, я только с собой разбирался. Мне очень хотелось стать гордым евреем. Я на это потратил свою жизнь. Мне очень хотелось написать несколько книг — совершенно конкретных. Я их написал, я их издал. Мне удивительным образом абсолютно все удалось. У меня нет ни одного проекта, о котором бы я мечтал, и он бы не реализовался. Почему так получилось в моей жизни, я не знаю. Может быть, потому, что я не придумывал ничего такого, чего не смог бы осуществить. Может быть, напор такой сильный у меня был — сейчас его меньше. Все, что мне хотелось, все произошло.

И у меня такая идея, что надо заниматься своим делом. Если за это сажают в тюрьму, надо этим заниматься. Если за это платят приличные деньги и ты хорошо живешь, очень хорошо. Но надо не расслабляться и надо по‑прежнему этим заниматься. То есть условия могут меняться, но ты должен делать свое дело. Мне так повезло, что в течение многих лет я при этом еще и хорошо жил. Я объездил весь мир, много чего увидел, издал книги и в Израиле, и в Америке, и в России, и в Голландии. Невероятно и прекрасно. Но если сейчас за это снова начнут сажать, я все равно буду этим заниматься.

Публикация подготовлена в рамках проекта Российского научного фонда №15-18-00143

О переводе еврейских источников на русский язык

Наши женщины к Б‑гу ближе