Сефер га-хинух. Книга наставления. Заповедь ежедневно зажигать на жертвеннике огонь

«Книга наставления» принадлежит к числу популярнейших книг по иудаизму и часто, наряду с важнейшими классическими комментариями, издается вместе с Пятикнижием в качестве приложения к нему. Она содержит самые необходимые объяснения и истолкования всех шестисот тринадцати заповедей. Помимо ценных сведений, помогающих осознать причины, по которым дана та или иная заповедь, и ее смысл, автор делится своей любовью к заветам Всевышнего. Эта неугасающая любовь живет в книге уже несколько столетий, согревая сердца многих поколений читателей.

Заповедано постоянно, изо дня в день поддерживать огонь на жертвеннике, как сказано:

Огонь должен постоянно гореть на жертвеннике и не гаснуть.

Ваикра, 6:6

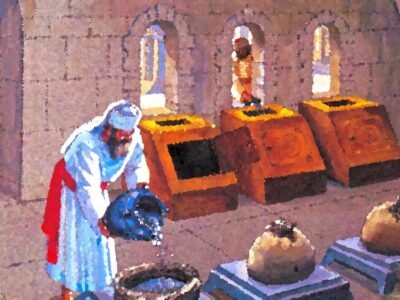

Мудрецы истолковали слово “постоянно” как указывающее на обязанность по утрам и во второй половине дня возлагать на жертвенник дрова. Также они объяснили , что, хотя огонь на жертвенник нисходил с Небес, заповедь зажигать его [и поддерживать] возложена на людей. Можно спросить: почему разведение огня на жертвеннике считается самостоятельной заповедью, ведь в любом случае приходилось разжигать огонь, чтобы предать пламени тела животных, приносимых в жертвы, как заповедано Торой? Ответ заключается в том, что это все‑таки отдельная заповедь, во имя которой на жертвеннике горел отдельный костер. Как толкуют наши мудрецы, Писание предписывает разжигать на жертвеннике три поленницы дров. Мы расскажем о них ниже, когда речь пойдет о законах, связанных с этой заповедью.

Разговор о причинах, по которым дана эта заповедь, предварим предисловием. Всем разумным людям, и нам в их числе, известно, что великие и благие чудеса, творимые Всевышним, всегда совершаются в тайне и зачастую выглядят так, как если бы имели, целиком или хотя бы частично, рациональное объяснение. Даже величайшее, знаменитейшее чудо — рассечение вод Красного моря, о котором сказано: “…гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушей, и расступились воды” — свершилось подобным образом. Люди сведущие понимают, что сокровенность чудес объясняется как безграничным величием Творца, посылающего их, так и ограниченностью тех, кому они явлены. По этой‑то причине и заповедано нам разжигать огонь на жертвеннике, хотя Бог посылал туда огонь Небесный — чтобы замаскировать чудесное явление “естественным”. По той же причине огонь, сходивший с Небес, оставался невидимым глазу, за исключением восьмого дня посвящения [Аѓарона и его сыновей] в священство , знамений Гидона и Маноаха , (а также чуда Элияѓу ), когда пламя, посланное свыше, было зримым.

После такого вступления мы попытаемся объяснить, зачем нужно было разводить на жертвеннике костер, помимо того, который разжигался для воскурения жертвоприношений. Представляется, что очевидный смысл этого предписания тот же, что и смысл заповеди о хлебах предложения : благословение осеняет то, посредством чего человек исполняет волю Всевышнего. Так — мы уже объясняли это — благодаря исполнению заповеди о хлебах предложения благословение достигает каждого ломтя хлеба, который мы едим в будничных условиях. Выражаясь метафорически, благословение как бы распространяется от освященного на весь его род. То же самое можно сказать о заповеди ежедневно зажигать огонь на жертвеннике. От его пламени освящается огонь, пылающий в человеке. Что это за огонь? Речь идет об одной из четырех стихий, образующих человеческую природу . Огонь — главная из них, то, что движет человеком, дает ему крепость и силу свершений. Потому огонь больше других стихий нуждается в благословении свыше. Благословение несет в себе совершенство абсолютной полноты, не ведающей ни изъяна, ни избытка. Огонь как элемент человеческой природы нуждается в этом благословении, благодаря которому поддерживается гармоническое равновесие, и он придает человеку столько сил, сколько ему необходимо: не меньше, чтобы человек не ощущал недостатка энергии, и не больше, чтобы он не перегорел от ее избытка. Так бывает, когда от избытка внутреннего огня человек заболевает лихорадкой и она сжигает его изнутри. Так погибли сыновья Аѓарона [Надав и Авиѓу], которые привнесли в свое служение непрошенный огонь, и тот сгубил их . Ведь Божественное наказание или благословение дается людям по их делам.

Ѓалахические вопросы, связанные с исполнением этой заповеди: как объясняют наши мудрецы , хотя при жизни Моше пламя сходило на жертвенник с Небес, заповедь [и тогда] требовала, чтобы (и) священнослужители зажигали огонь сами, как сказано: “Принесут сыновья Аѓарона огонь на жертвенник…” По утрам дрова складывали на жертвеннике в большую поленницу, как сказано: “…и священнослужителю следует каждое утро подкладывать в него дрова…” Для исполнения заповеди, помимо дров, сложенных в поленницу, священнослужитель приносил на жертвенник два дополнительных полена, как сказано: “подкладывать в него дрова” , — а наименьшее число “дров” [во множественном числе] — два. Два полена приносили также вместе с постоянной послеполуденной жертвой, причем в этом случае делали это два священнослужителя, чтобы исполнить сказанное: “…разложат дрова на огне” . “Разложат” — также во множественном числе, стало быть, священнослужителям следует подкладывать дрова, по крайней мере, вдвоем. Но во время утреннего жертвоприношения это делал один священнослужитель .

Каждый день на жертвеннике выкладывали три поленницы для огня . На первой, большой, сжигали постоянную жертву всесожжения и [подлежащие сожжению части] прочих жертв. Рядом находилась вторая поленница, меньше первой. С нее набирали угли в совок, чтобы совершить ежедневные воскурения. Третья же поленница сжигалась без всякой практической цели, исключительно ради исполнения заповеди “огонь должен постоянно гореть” . Согласно преданию , три последовательных упоминания огня указывают на три поленницы: “на кострище” — это сказано о большой поленнице; “…огонь на жертвеннике будет гореть постоянно” — о второй; и о третьей, зажигаемой в исполнение заповеди, [о которой мы говорим в этой главе]: “А огонь на жертвеннике должен постоянно гореть…”

Эти и прочие подробности [законов исполнения этой] заповеди рассматриваются в четвертой главе трактата Йома и во второй — трактата Тамид.

Эта заповедь в силе во времена, когда ведется храмовая служба, и касается мужчин, храмовых священнослужителей.

Если бы они уклонились от выполнения этого предписания и не разожгли третью поленницу на жертвеннике, то пренебрегли бы предписывающей заповедью.

Издание «Сефер га-хинух. Книга наставления. Том 1» можно приобрести на сайте издательства «Книжники» в Израиле, России и других странах.

Сефер га-хинух. Книга наставления. Заповедь ежегодного приношения половины шекеля

Сефер га-хинух. Книга наставления. Запрет суду выносить смертный приговор в субботу