В отличие от современной молодежи, которую учат быть «объективной» по отношению к своим родителям и, анализируя их поступки, не стесняясь обращаться к посторонним и даже в полицию, Хейшке считал своих отца и мать лучшими в мире, с которых всегда и во всем следует брать пример. Мать он просто очень любил, а по отношению к отцу его любовь была смешана со страхом. Отец, никогда не поднявший на него руки, был строг и требовал ежедневного отчета о том, что мальчик сегодня учил. Элиэзер‑Липа лично проверял его продвижение в изучении Талмуда и хсидус, чуть ли не ежедневно устраивая сыну экзамены. И хотя учился Хейшке неплохо и ему было что рассказать отцу на этих проверках, он боялся их и перед каждой чуть ли не плакал. Отец заметил это и как‑то сказал ему: «Послушай, я не психиатр, но, по‑моему, твои слезы и твои страхи продиктованы ничем иным, как гордыней. Ты слишком любишь себя и потому давать отчет кому‑то другому, пусть даже родному отцу, тебе очень неприятно. Перестань так себя любить и начни относиться к себе с большей критичностью и большей уверенностью. В жизни тебе предстоит много испытаний, настоящих, очень тяжелых и очень опасных. И если ты так будешь реагировать на каждый экзамен, твое существование превратится в кошмар». Тогда Хейшке даже не понял, о чем говорит отец. Но чем старше он становился, тем больше убеждался в его правоте.

В любви отца он не сомневался, хотя дождаться от него поцелуя или объятия было сложно. Даже на простую похвалу отец был скуп. Но зато он часто брал мальчика за руку и долго сидел с ним молча. При этом отец прятал глаза. Но несколько раз, когда Хейшке удавалось встретиться с ним взглядом, он поражался, с какой любовью и печалью отец смотрит на него. Наверное, Липа предчувствовал, что долго не протянет и его единственному сыну придется все постигать самостоятельно, без отцовского совета и поддержки.

Именно так он смотрел на сына, когда умирал поздней осенью 1941 года в Самарканде. Никто, кроме самого Липы, не понимал, что конец его близок. Он выглядел нездоровым и плохо себя чувствовал. Но так выглядели все, и плохо себя чувствовали тоже все: недоедание, ставшее хроническим, делало свое дело. Да, у Липы было больное сердце, но он сумел перенести все трудности эвакуации, тяжелую дорогу из Москвы в Самарканд, поэтому была надежда, что сердце у него хоть и слабое, но протянет еще годы. Однако в конце декабря 1941 года ему стало так плохо, что врач, польский беженец, которого привела мать, осмотрев Липу, постановил: срочная госпитализация.

Попасть в больницу для гражданских было невозможно: немногие действовавшие тогда в Самарканде больницы были до предела переполнены местными и беженцами. Медперсонала и лекарств для гражданских больниц не хватало — все, что только могли, отправляли в военные госпитали, лечившие раненых бойцов. Отцу помогли бухарские евреи, имевшие связи в санэпидемстанции. За ним даже должна была приехать карета скорой помощи. Хотя и называлось это учреждение санэпидемстанцией, по существу функционировало как полноценная больница. До войны в нескольких ее корпусах помещались инфекционные больные. Но когда город переполнили десятки тысяч беженцев из Польши и европейской части СССР, она превратилась в больницу широкого профиля. Находилась она рядом с еврейским кварталом старого города, поэтому здесь работало и лечилось много евреев.

За несколько минут до прибытия скорой помощи отец попросил Хейшке присесть к нему на кровать. Как обычно, он взял сына за руку и долго, внимательно смотрел на него. Потом уже Хейшке понял, что так отец прощался с ним и благословлял на дальнейшую жизнь единственного оставшегося в семье молодого мужчину. Но в тот момент он даже подумать не мог, что прощается с отцом навсегда, и просто смотрел на него с любовью. Карета увезла отца вместе с матерью. Та вернулась только утром и, плача, обняла детей: «Бедные вы сироты, бедные, бедные вы мои сироты». Отдав Хейшке мешочек с тфилин отца, она сказала: «Теперь ты их полноправный и единственный владелец». За несколько минут до смерти отец успел в последний раз наложить тфилин.

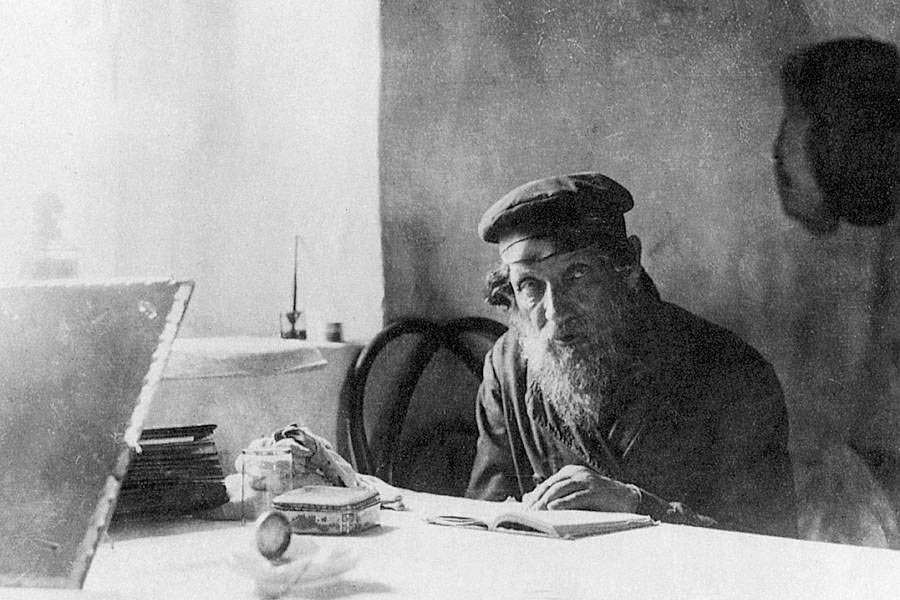

Отец даже не успел попасть в больничную палату и скончался в приемном покое санэпидемстанции. Шел ему тогда сорок первый год, и всю свою короткую жизнь он прожил как настоящий любавичский хасид. Даже в 1930‑х годах, когда репрессии против религиозных евреев, в особенности любавичских, достигли апогея, он не сбрил бороду и пейсы, всегда и везде ходил в кепке. На работе с этим мирились, уж слишком хорошим специалистом был отец, начальство нуждалось в его умении правильно вести бухгалтерию фабрики. За глаза, а порой и в лицо его называли «бородатым главбухом», и он с удовольствием откликался на это прозвище.

Самое удивительное заключалось в том, что Липа никогда не изучал бухгалтерское дело. Более того, он никогда не учился в светской школе. Как сын и внук хасида, он прошел обычный для еврейского мальчика того времени путь: хедер и ешива. Но его отточенный в изучении изощренных талмудических споров ум и способности к математике помогли легко и быстро овладеть этой совсем непростой и очень ответственной специальностью. Отец часто брал работу на дом, и Хейшке не мог оторвать глаз от того, как летали его пальцы по счетам, как он оперировал цифрами, как своим филигранным, каллиграфическим почерком быстро заполнял толстенные финансовые ведомости и отчеты.

Начальство фабрики воровало, и отцу не раз пытались сунуть в конверте деньги, чтобы он тоже оказался в доле. Но тот категорически отказывался, хотя его зарплаты не хватало на содержание семьи. Хейшке как‑то услышал разговор отца с матерью: «Я не могу нарушать заповедь “не укради”. Даже если это воровство не у конкретного человека, а у государства, грабящего нас всех. Достаточно того, что я вынужден покрывать их жульничество и сводить концы с концами при составлении отчетов. Но если их словят, то я хотя бы смогу утверждать, что просто ошибался, потому что мне подсовывали неправильные цифры. А если я возьму у них хотя бы копейку, то стану полноправным соучастником. Нет, уж лучше жить в нищете, но с чистой совестью».

Никто никогда так и не раскрыл махинаций руководителей «Звезды Октября». Они спокойно проели‑пропили украденное и тем самым избавили «бородатого главбуха» от неприятностей, которых он даже с чистой совестью не смог бы избежать. Из‑за опасения навлечь на себя малейшее подозрение Липа никогда не брал халтур, хотя как опытный бухгалтер мог бы делать это с легкостью. Он прекрасно понимал, что находится в каком‑то странном оазисе: вокруг происходили массовые аресты, а его с отцом почему‑то не трогали. И потому он старался вести себя как можно более осторожно, не привлекать внимания.

Все свои силы и духовную энергию он посвящал соблюдению заповедей и изучению хасидизма. В будние дни времени для учебы почти не было, зато весь шабат отец не расставался с книгой майморим (статей по хасидизму) Ребе Рашаба, изданной в 1905 году. Он учил майморим, напевая хасидский нигун, который Хейшке больше никогда ни от кого не слышал. Эта картинка навсегда врезалась в память Хейшке и стала для него символом настоящей домашней субботы: отец сидит за столом, а перед ним раскрыта толстая книга. Он тихо напевает слова маймора на свой нигун и медленно раскачивается. А мать сидит напротив и смотрит на него с уважением и любовью, отвлекаясь только для того, чтобы цыкнуть на детей, если они поднимают шум и мешают отцу учиться.

Отец строго относился не только к себе, но и к воспитанию детей. Он категорически запрещал вносить в дом все некошерное, как материальное, так и духовное. В духовной сфере запрет распространялся на советские книги — и на русском, и на идише. Эти издания в дом категорически не допускались. Как, впрочем, и светские книги еврейских писателей, вроде рассказов Ицхока‑Лейбуша Переца или стихов Бялика. Но без них прожить было легко. А вот как без продуктов?

Ситуация с ними постоянно была сложной. То есть их не хватало. Но говорить об этом вслух, и уж тем более не с глазу на глаз, не за закрытыми дверями и задернутыми шторами было смертельно опасно. Не один и не два жителя Кролевца и других близлежащих городков исчезли после того, как неосторожно посетовали при посторонних на нехватку продуктов, которых до революции было полным‑полно. Люди исчезали даже за неудачную шутку, так что о нехватке продуктов лучше было молчать. Но молчание вовсе не делало проблему менее острой.

А уж с кошерными продуктами дело было и вовсе швах! Мясо семья видела лишь по субботам и праздникам, и это было едва ли по карману главбуху обувной фабрики. Раз в неделю мать покупала на рынке курицу, шла с ней к шойхету, потом сама общипывала, разделывала ее, высаливала и вымачивала. И в субботнюю дневную трапезу каждому члену семьи доставался маленький кусочек куриного мяса и тарелка бульона с креплах. Помни день субботний, чтобы святить его!

В будни питались картошкой, луком, хлебом и кашей. Отец запрещал употреблять молоко, не надоенное евреем, то есть не «холов Исроэль». Когда в дом попадало кошерное молоко, мать готовила из него сметану, варила брынзу. Вкус той брынзы Хейшке запомнил на всю жизнь. Даже много лет спустя, когда он покупал продукты в хабадском молочном магазине Нью‑Йорка, он не мог найти ничего подобного по вкусу и свежести той брынзе, приготовленной матерью. Да и что могло сравниться — молоко мать приносила в ведре прямо от коровы и тут же приступала к изготовлению брынзы. Увы, этот кулинарный праздник случался в доме нечасто. Хотя некошерное молоко достать было намного проще и стоило оно намного дешевле, если отец говорил «нет», это было окончательное «нет».

Как‑то раз в Кролевец приехали из Ленинграда двоюродные братья Хейшке и привезли нечто невиданное, о чем он и мечтать не мог: шоколадку. На ее обертке не было указано, что в состав шоколада входит молоко. Но какой шоколад мог быть сделан без молока? И понятно, что это был не «холов Исроэль». Дедушка позволил младшей сестренке, еще совсем маленькой Цвии, попробовать лакомство. А вот Хейшке, пусть всего лишь восьмилетнему, не достигшему возраста бар мицвы, но мальчику и продолжателю хасидского рода — запретили категорически. А ему так хотелось попробовать диковинную сладость, увиденную впервые в жизни. Он расплакался, начал капризничать и просить : «Дайте укусить хотя бы маленький кусочек. Ну почему Цвиеле можно, а мне нельзя?» И тут мальчик увидел, как отец по‑настоящему на него разгневался. Глаза его, иссиня‑темные, как сливы, казалось, стали еще больше и еще черней. Он пронзительно посмотрел на мальчика и с плохо скрываемым гневом сказал : «Я‑то думал, что у тебя есть только гордыня. Но, оказывается, прихоти крутят тобой еще сильней. Ты должен давать им отпор. И я уверен, что ты сумеешь!»

Отец занимал порой намного более крайние позиции, чем зейде, но всегда исполнял его указания. В доме употребляли только «холов Исроэль», хотя стоило оно намного дороже обычного. А вот масло, изготовленное из обычного молока, зейде разрешал есть детям и матери. Но ни он сам, ни тем более Липа к нему не притрагивались. Никакие лишения, никакие рекомендации врачей не изменили этих установок. Даже когда доктор Орлов велел отцу сменить образ жизни и начать усиленно питаться, иначе ему угрожает ранняя смерть, отец не пошел по легкому пути. Проще всего было обогатить свой рацион жирами — маслом и сметаной из некошерного молока. Их, пусть с небольшим трудом, можно было достать по государственной цене. Но даже малейшего нарушения кашрута для Элиэзера‑Липы Дубравского попросту не существовало. Так он и прожил свою короткую жизнь, такое воспитание дал единственному сыну, ставшему сиротой, едва достигнув возраста бар мицвы.

Миква перед Рош а‑Шана

Странный праведный дед