Материал любезно предоставлен Jewish Review of Books

Masha Gessen

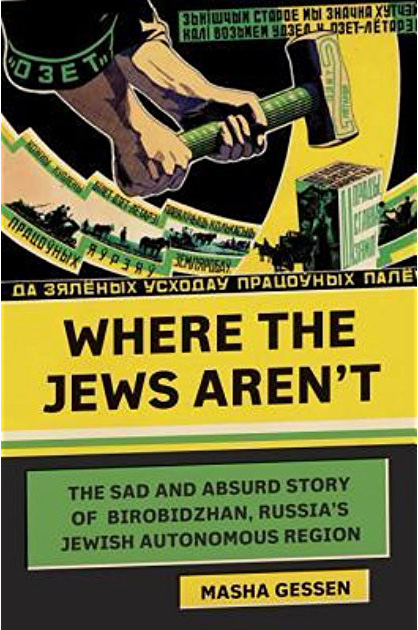

Where the Jews Aren’t: The Sad and Absurd Story of Birobidzhan, Russia’s Jewish Autonomous Region [Там, где евреев нет. Печальная и абсурдная история Биробиджана, российской Еврейской автономной области].

Schocken, 2016. 192 pp.

В 1949 году каждой семье, приезжающей в Биробиджан, Еврейскую автономную область в Советском Союзе, обещали дать корову. Но поскольку коров не было, вместо них горемычным вновь прибывшим давали сертификат бескоровности. Став официально бескоровными, еврейские поселенцы могли претендовать на экономическую помощь от государства. Но помощи тоже не было, как не было коров, как не было и никакой автономии в Биробиджане. А сейчас почти что нет и евреев. Название новой книги Маши Гессен «Там, где евреев нет. Печальная и абсурдная история Биробиджана, российской Еврейской автономной области» удачно выражает правду, кроющуюся за сталинской химерой циничного лекарства от еврейской бездомности. Но в то же время эта тонкая книжка сама оказывается обманом: Биробиджан, место на краю мира, на сибирском Дальнем Востоке, не является центром повествования.

Гессен лишь использует странную историю Биробиджана, чтобы рассказать биографии идишского писателя Давида Бергельсона и историка Шимона Дубнова. Тот факт, что Бергельсон считался самым значительным литературным деятелем Биробиджана, несмотря на то, что прожил там очень недолго, лишь подчеркивает горечь насмешки, в которую превратились идея Еврейской автономной области и судьбы поддержавших ее евреев. Журналистка Маша Гессен создала себе репутацию смелого автора, который не боится писать правду и вообще не церемонится. Но в этой книге она на удивление терпелива к непостоянству Бергельсона и к неудачам в его позднейшей карьере.

Бергельсон, известный как один из лучших стилистов идишского модернизма, в последние два десятилетия часто становился предметом исследовательского внимания. История расправы над Бергельсоном и другими крупными еврейскими писателями (включая поэтов Лейба Квитко и Переца Маркиша) в ходе жестокой сталинской чистки «врагов народа» в 1952 году притягивала еврейских ученых и писателей. Натан Ингландер в своем коротком рассказе и пьесе «Двадцать седьмой» и Эли Визель в романе «Завет» воссоздают этот чудовищный эпизод советской еврейской истории, получивший название «ночь убитых поэтов». Эта история стала не предостережением против принесения принципов в жертву компромиссам, против поклонения власти, против построения мечты на отрицании; она стала мартирологией для современного еврейского интеллектуала, поименным списком уничтоженных личностей, принадлежащих идишской культуре.

Однако книга Гессен, как ни странно, не побуждает читателя, незнакомого с творчеством Бергельсона, прочитать его романы или хотя бы симпатизировать его меняющимся убеждениям. Она описывает его как автора «милых счастливых реляций о жизни в Советском Союзе», которые были «щедры на красные флаги и громкие слова и скупы на детали, которые некогда составили славу Бергельсона как великого писателя […], как будто Бергельсон писал, закрыв глаза и заткнув уши». Читатели узнают, что Бергельсон ругался с редактором «Форвертса» Авраамом Каганом из‑за денег, унижался перед сталинскими прихвостнями перед своим возвращением в Советский Союз в 1930‑х и разглагольствовал о рае для рабочих, хотя сам при этом жил комфортабельной жизнью среднего класса. Его услуги государству хорошо оплачивались. Он жил в центре Москвы в просторной квартире и имел особое разрешение владеть собственностью. Перец Маркиш отметил в то время, вероятно, не без зависти, что «Бергельсон живет как граф […] и становится поперек себя шире от удовольствия!» Сама Гессен скорее озадачена, чем возмущена поведением Бергельсона — человека, «добровольно и сознательно продолжавшего работать в пропагандистской машине государства, которое не только убило нескольких его друзей, но теперь, через союз с нацистской Германией, также допускало уничтожение его народа».

Гессен воздерживается от анализа личности Бергельсона, предпочитая туманные многозначительные фразы вроде следующей: Бергельсон «старался примирить непримиримое — еврейство с миром, который не хотел евреев, защищал очаги религии, которою сам не соблюдал, настаивал на своем праве поддерживать жизнь в умирающем языке». Должны ли читатели восхититься разносторонностью Бергельсона? Недоумевать из‑за его непостоянства? Разочароваться в нем из‑за смутности его намерений? Отказ судить своих персонажей — сильная сторона романистов, но у биографов людей и идей подобная деликатность выглядит как нежелание вдаваться или, что хуже, как некомпетентность. При всем множестве подробностей, которые мы узнаем о жизни Бергельсона, он, как ни странно, остается на периферии, как хронист Биробиджана. Как герой он никогда особенно не оказывается в центре внимания. Мало интересует Гессен и природный ландшафт Биробиджана.

Прочитав треть книги, читатель наконец видит Биробиджан глазами Бергельсона. «Вокруг вздымались цепи гор, высокие и округлые, их вершины были покрыты безмятежными голубыми облаками, — ликовал Бергельсон в 1932 году. — Бесчисленные реки сияли на солнце, долины и лощины, массивы тайги и просторы полей, и все это вместе — земля, которую власти предназначили для трудящихся евреев». Гессен дает и собственное немногословное описание Биробиджана. Громким похвалам Бергельсона в адрес природных красот региона она противопоставляет свои воспоминания о поездке в Биробиджан — о пустых улицах, дряхлых зданиях, о пыльных библиотеках с книгами на идише, которые никто уже не может прочесть. Пожалуй, отсутствие яркой картины сегодняшнего Биробиджана позволяет Гессен говорить о том, что само по себе место — его климат, виды, топография — никогда не было столь же важно, сколь его символическое значение.

Второй главный герой книги «Там, где евреев нет» Шимон Дубнов получает меньше внимания, чем Бергельсон, но вызывает больше симпатии и сочувствия. Дубнов стал известен в конце XIX — начале XX века как самый влиятельный защитник диаспорного национализма, идеологии, проповедующей возобновление деятельности еврейских социальных и культурных институций как способа укрепить национальную идентичность меньшинства, живущего в составе многонационального государства. Он был также хорошо известен как автор истории еврейского народа и исследований хасидизма и вдохновитель создания ИВО — Идишского научного института. Гессен видит в дубновской «концепции секулярного иудаизма базис национальной идентичности, […] основу моей собственной еврейскости». Ученые могут оспорить упрощенческое толкование Гессен позиции Дубнова, но тем не менее она оказывает важную услугу своей широкой читательской аудитории, включая Дубнова в современные дискуссии о еврейской национальной идентичности.

Она называет дубновскую теорию диаспорального национализма идеологическим источником еврейского поселения в Биробиджане. Это может быть и верно в общих чертах, но Гессен упускает из виду гораздо более конкретный источник. Анархист Петр Кропоткин в 1860‑х годах провел первое в истории исследование географии и геологии Биробиджанского края. Годы спустя, живя в Англии, Кропоткин рассказывал Исраэлю Зангвиллу, что этот район можно превратить в еврейскую территорию. Кропоткин предложил эту область Зангвиллу еще в 1906 году, сразу после того как этот выдающийся англо‑еврейский писатель вышел из Сионистской организации и создал конкурирующее Еврейское территориальное общество. Впоследствии Зангвилл вторил Кропоткину непосредственно после революции 1917 года, настаивая на том, что в Сибири есть «мощная земля будущего», подходящая для еврейского самоуправления. Очевидно, что эта прослеживаемая в источниках связь между Кропоткиным, молодым Советским Союзом и еврейскими национальными прожектами в диаспоре заслуживает упоминания в обсуждении предыстории Биробиджана.

Я не хочу сказать, что Биробиджан нужно считать проектом территориалистов. Сторонники территориализма скептически относились к Еврейской автономной области даже тогда, когда она только была образована в 1930‑х годах и оттуда поступали лживые восторженные отчеты. И они были правы в своем скепсисе. Как отмечает Гессен, «аппаратчики» продвигали область по экономическим причинам и из соображений госбезопасности, а не ради благополучия евреев или развития идишской культуры. Тут Гессен упускает возможность сравнить печальную и абсурдную историю Биробиджана с неудачными территориалистскими проектами 1930‑х — 1940‑х годов, не говоря уже о сопоставлении ее с успехом сионизма в этот период.

Дубнов, чье отношение к сионизму было довольно прохладным, а к марксизму — однозначно отрицательным, сразу предстает кумиром Гессен. У него была природная интуиция, позволившая ему почувствовать во время тектонических сдвигов первых декад ХХ века, когда нужно эмигрировать, — так же как родители Гессен, а впоследствии и она сама почувствовала, когда пришло время бежать из Советского Союза или из путинской возрождающейся России. Но Дубнов при всей своей учености не смог убежать от варварства современной истории. В 1941 году он был убит немецкими солдатами на окраине Риги. Ему был 81 год. Бергельсон пережил войну отчасти благодаря своей деятельности на благо пропаганды Биробиджана, но затем и он был убит. Потеря «чувства дома, — пишет Гессен, — важное условие для развития инстинкта, подсказывающего, когда пришло время бежать». Однако отсутствие чувства дома не спасло ее героев от жестокой смерти.

Жаль, что в книге, в которой география выступает как судьба, читатели попадают с автором в Биробиджан лишь на последних двадцати страницах. Там, вслед за автором, мы проходим по «чертовски холодным» музеям, работаем в кафкианских архивах, обозреваем трущобы, населенные «нетрезвыми созданиями неопределенного возраста и пола» и страдаем от кулинарных злоключений: шницель а‑ля Биробиджан — это свиная котлета, а гефилте фиш подают разогретым. Журналистский стиль Гессен становится поразительно ярким, когда представляет читателям последнего добровольно еврейского поселенца в Биробиджане 90‑летнего Иосифа Бекермана. Задиристый Бекерман, с «неизменно выпяченной нижней губой, влажно сияющей и имеющей лиловый оттенок», отказывается покрывать голову, заходя в единственную синагогу в Еврейской автономной области. Он хвалит свою внучку за то, что та вышла замуж за нееврея и поменяла фамилию, чтобы скрыть свое происхождение.

Бекерман, «крошечная оболочка старика», как называет его Гессен, был на тот момент единственным в Биробиджане урожденным носителем идиша. И Гессен находит лишь одну книгу на идише в «национальном фонде» биробиджанской библиотеки имени Шолом‑Алейхема.

В эпилоге к книге Гессен описывает последний день, проведенный ею и ее семьей на русской земле перед эмиграцией из Советского Союза. Был 1981 год. Она вспоминает свою тревогу и возбуждение при виде самолета, ожидающего их на летном поле. Она выглядывает в окно и спрашивает себя: «А Запад действительно существует?» Те, кто знает историю Еврейской автономной области, тоже могут спросить себя, существовала ли она на самом деле — или только в воображении — циничном или благородном — ее поборников. Как столько человек могли подумать, что еврейская культура будет процветать в суровых условиях советского Дальнего Востока? Бергельсоновская идея идишланда так никогда и не реализовалась, равно как и дубновское видение диаспорного национализма. Принимая во внимание судьбу Дубнова и Бергельсона, а также самого Биробиджана, можно заключить, что для Гессен дом это не то место, куда тебя должны впустить и где должны принять; скорее, дом — это такая идея, которую евреи не должны впускать к себе в сердце.

Оригинальная публикация: Back in the USSR

Биробиджан: воспоминание о неслучившемся счастье

На могиле еврейского писателя Дер Нистера теперь есть памятный знак