На их плечах: Гита Зильбер (Зайдман)

В издательстве «Книжники» готовится к выходу книга «На их плечах». Это воспоминания о женщинах, соблюдавших законы иудаизма и сохранявших традиции в годы советской власти. Составитель книги Хаим‑Арон Файгенбаум, чья семья тоже прошла трудный путь подпольного соблюдения, собрал воспоминания еврейских женщин или воспоминания о них, дабы показать, что в то время, как мужчины уходили на заработки, воевали или сидели в лагерях, именно женщины сохраняли традиционный уклад, соблюдали кашрут, давали детям религиозное воспитание.

Гита Зайдман

Гита Зайдман родилась в 1921 году в Самаре, получила традиционное еврейское воспитание, училась на инженера‑электрика, вышла замуж за соблюдающего еврея, жила в Казани и Ташкенте, в 1972 году с детьми и мужем репатриировалась в Израиль, где работала в лаборатории в религиозной школе, умерла в 1993 году. О своей матери рассказывает Хава Куперман.

Мой дедушка Беньямин‑Ицхак был александровским хасидом родом из Брест‑Литовска. Во время революций и войн границы, понятное дело, постоянно менялись . Так дедушка перешел границу и неожиданно для себя оказался в советской России, где он был совершенно оторван от своей семьи. Примерно в 1920 году дедушка женился. Как именно они с бабушкой Фрумой‑Малкой познакомились, я, к сожалению, не знаю. В 1921 году, в день 9 ава, который выпал на шабат, в городе Самаре (затем — Куйбышев) родилась моя мама. Ее назвали в честь бабушки по папиной линии Гиты‑Леи. Мама была старшим ребенком в семье, у нее были еще две младшие сестры и брат. В России ее звали Гита Вениаминовна. Это такое неочевидное сочетание имени и отчества, маму с ее восточной внешностью часто принимали за армянку. Даже армяне часто пытались заговорить с ней по‑армянски и обижались, что она скрывает свое происхождение.

Дедушка и бабушка строго соблюдали законы. Дедушка, например, старался жить только в тех городах, где был раввин. С куйбышевским раввином он, кстати, был в очень хороших отношениях. В Куйбышеве жили еще несколько еврейских религиозных семей, и с ними дедушка и бабушка поддерживали близкие отношения. Я помню рассказы о какой‑то религиозной женщине, которая жила в доме своих несоблюдающих детей. Она жаловалась бабушке на идише: «Я, конечно, соблюдаю кашрут, но в течение года съедаю а‑хазер» , — имелось в виду, что за всеми ложками и вилками в такой ситуации не уследишь.

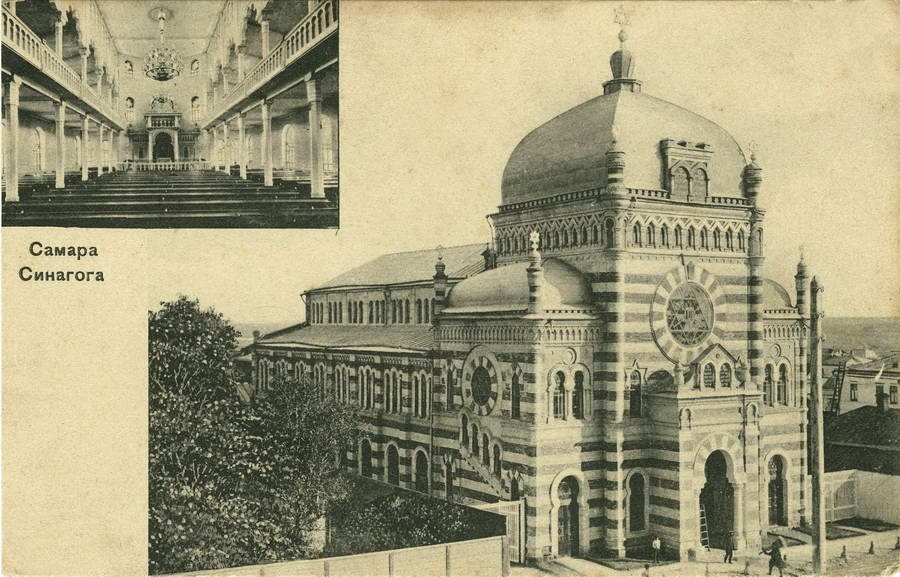

Мама рассказывала, что в городе была синагога. Ведь Самара уже до революции была достаточно большим городом, и местные еврейские купцы построили красивую синагогу с зеркальными дверями. Это здание потом превратили в хлебозавод. В синагоге хранились очень дорогие рукописи. Маме позднее удалось передать их кому‑то, чтобы их вывезли на Запад. В городе было и еще одно здание синагоги, тоже очень достойное.

Когда маме исполнилось шесть лет, дедушка нанял ей учителя. В нашей семье — и со стороны моей мамы, и со стороны моего отца — девочек тоже учили. Благодаря этому учителю мама умела читать на иврите, молиться и пользоваться книгой «Хаей Адам» на идише. То есть, если ей нужно было уточнить какой‑то галахический момент, она могла по книге на идише проверить.

Когда пришла пора отправлять маму в школу, выбор стоял между русской школой и школой евсекции с преподаванием на идише. Дедушка предпочел русскую, надеясь, что там никто не заметит, если мама пропустит учебу в субботу или принесет мацу.

После окончания школы мама выбрала специальность инженера‑электрика. В ее группе в основном были парни и очень мало девушек. С началом войны они были среди первых, кого направили на фронт. Маму тоже готовили к фронту, но в конечном итоге послали работать на оружейный завод в Куйбышеве, где она прикрепляла часовые механизмы к минам. Она также умела водить трактор и танк. На заводе мама работала больше десяти часов в сутки. Приходилось есть всухомятку. Однажды она решила пойти в столовую в надежде найти что‑нибудь относительно кошерное и горячее, например вареную картошку. На входе в столовую натолкнулась на группу парней. Те держали тарелку и очень смеялись. Оказалось, что в тарелке лежал таракан — мама это восприняла как знак. Так ей и не удалось попробовать столовской еды.

Дедушка во время войны работал заготовщиком, а в тот момент это была важная должность. Ему удалось получить какой‑то участок земли: засеяли картофель и вырастили хороший урожай. Кроме того, дедушка работал день и ночь, довольно много зарабатывал, на эти деньги покупал пшено. Бабушка готовила ведра еды и приносила в синагогу для эвакуированных, которые просто умирали от голода. Во время войны Куйбышев стал одним из центров эвакуации, и беженцев было невероятно много. Бабушка каждый раз ходила встречать эшелон и, если там были евреи, пыталась как‑то помочь, также семья бабушки заботилась о тех, кого нужно было хоронить.

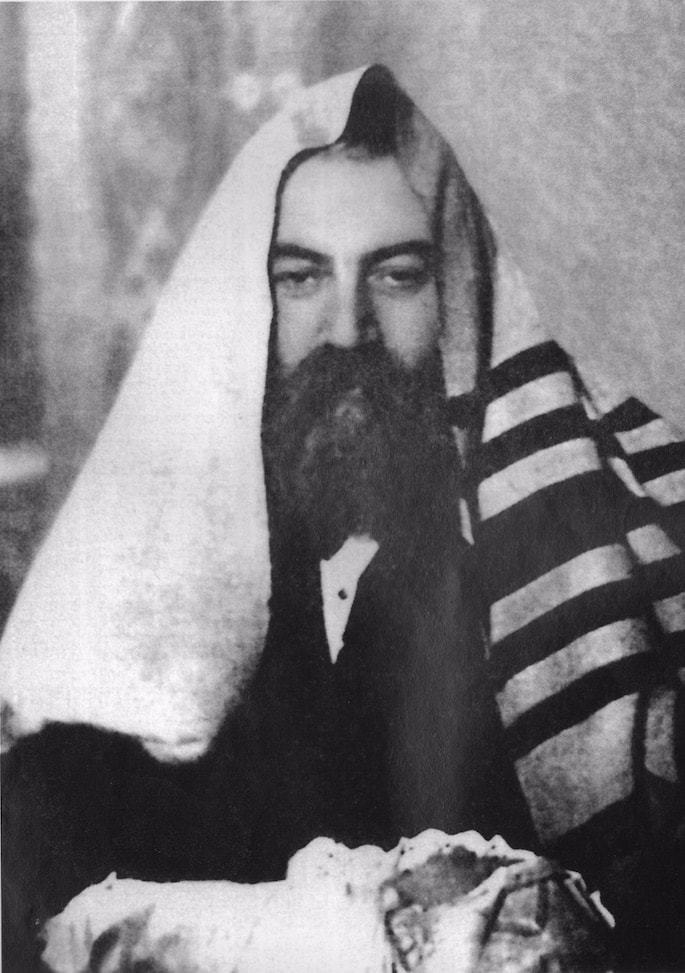

В годы войны в доме бабушки и дедушки жил рав Мордехай Дубин, представитель религиозной еврейской партии «Агудат Исраэль» в Латвии. В Советском Союзе его несколько раз арестовывали, но как раз в начале войны освободили. Тогда немцы уже дошли до Химок, и власти не хотели Мордехая Дубина оставлять в столице — перекинули в Куйбышев. И рав Мордехай, как мама нам рассказывала, искал в Куйбышеве дом с мезузой. У моих бабушки и дедушки мезуза была даже в то время. Кто знал, понимал. Рав Мордехай увидел мезузу, постучал, ему, естественно, сначала не хотели открывать. Состоялось объяснение через закрытую дверь. В конце концов его пустили, и он остался в их доме. Мама рассказывала, что рав Мордехай очень строго соблюдал кашрут. Даже в доме бабушки и дедушки прошло некоторое время, прежде чем он понял, что тут можно есть.

Знакомство с равом Мордехаем оказало на маму сильнейшее влияние. Она о нем говорила до последнего дня своей жизни. В некотором смысле он изменил ее мировоззрение. Мама все‑таки училась в советской школе, а рав Мордехай ей сказал однажды: «Твои герои — Сталин и Ленин, а Сталин ударил свою жену, и та умерла у его ног». Он ей открывал глаза на мир вокруг. Рассказывал, что на допросе лучшая позиция: «Я ничего не знаю», — потому что скажешь одно, это потянет другое.

Рав Мордехай не был единственным гостем в доме. В те времена к дедушке на каждую трапезу приходили минимум 10–15 евреев. Поскольку это в основном были польские евреи, дедушку в какой‑то момент обвинили в том, что в его доме находится подпольная организация, чуть ли не правительство в изгнании. Так в 1944 году дедушка попал в тюрьму, затем его сослали. Сначала в одно место, потом в другое, конечным пунктом оказалась Кзыл‑Орда в Казахстане.

Когда дедушку выслали, бабушка хотела сразу ехать за ним. Решено было, что мама выйдет замуж, и только тогда бабушка уедет поближе к мужу. Шидух маме устроил рав Мордехай. Как‑то он узнал о моем отце Ицхаке Зильбере, который жил в Казани и серьезно соблюдал мицвот. В один прекрасный день папа получил телеграмму: «Хочешь познакомиться с девушкой?» Папе было тогда 29 лет, и он был уверен, что навсегда останется холостяком. Ведь найти религиозную девушку было сложнейшей задачей. Рав Дубин взял и поехал в Казань, чтобы встретиться с женихом. Мама еще раздумывала, стоит ли соглашаться. Тогда рав Мордехай ей сказал: «Твои маленькие ручки должны еще очень многое сделать», — и она согласилась. Дедушка был в тюрьме и не мог приехать на свадьбу. Когда в 1949 году родился мой брат Бен‑Цион, он очень хотел увидеть внуков, но ему снова не позволили. Так мой дедушка никогда и не увидел моего отца.

Хупу ставил раввин Куйбышева. Папа, хоть это и было опасно, попросил, чтобы хупа была под открытым небом по ашкеназскому обычаю. Гости — вместе с братом невесты и самим женихом — составили миньян. Папа рассказывал, что среди гостей были великие люди. Один из них — рав Меерович — знал наизусть всю Гемару, всего Маймонида, а также «Сде хемед» . Папа спросил, где в «Тосафот» упоминается Ибн‑Эзра, гости сказали, не сходя с места. Папа спросил, где упоминается его дедушка, сразу получил ответ. И для таких людей было большой честью приходить в дом моей мамы.

Папе пришлось возвращаться в Казань на работу в ночь после свадьбы. Мама же не могла ехать с ним в Казань — ее не отпустил завод. Тогда Мордехай Дубин обратился к Михоэлсу . Мама рассказывала, что рав Мордехай спросил, можно ли поговорить с Вовси. Мама не поняла, о ком он, не знала, что Михоэлс — это псевдоним. То есть рав Мордехай знал Михоэлса еще по фамилии. Соломон Михоэлс действительно обратился к директору завода, и почти через год мою маму отпустили в Казань. Так дом моей семьи в Куйбышеве опустел окончательно, и рав Мордехай Дубин уехал в Москву, где снова был арестован.

В Казани мама сначала жила в одном доме со свекровью, хотя это не принято. Папе удалось найти место, где они с мамой могли ночевать, но дневные часы все проводили вместе. После замужества маме пришлось впервые в жизни учиться готовить. Дело в том, что моя бабушка Фрума‑Малка была очень энергичной хозяйкой, вела дом сама и старалась, чтобы дочери на домашние дела не отвлекались, а концентрировались на учебе. То есть мама совершенно не знала, что такое кухня. С кашрутом, понятное дело, было непросто. Например, масло покупалось в магазине, где не продавалось ничего мясного. Этот брусок масла мама обрезала со всех сторон, обрезки в еду не шли. Когда мои брат и сестра были еще маленькие, был такой период в Казани, когда в семье три года не ели мяса. Шохет был уже пожилым человеком, у него руки начали дрожать. Папа отказывался считать такую шхиту кошерной.

Бабушка с дедушкой все это время жили в Кзыл‑Орде. Я знаю, что в городе был миньян, и дедушка в этом миньяне играл важную роль. Моя мама, как человек скромный, никогда на этом не заостряла внимание. Я случайно узнала, что в Кзыл‑Орде мой дедушка был единственным человеком, умевшим составлять календарь. Он объявлял, когда начинается рош ходеш . В 1954 году дедушка умер в больнице Кзыл‑Орды. Чтобы похоронить его по еврейскому закону, тело пришлось буквально воровать. Мой дядя, который тогда вернулся из тюрьмы, пролез в окно и вытащил.

После смерти дедушки бабушка какое‑то время жила с сестрой моей мамы. Муж сестры, польский еврей, оказался в тюрьме. Так как он был несоветским, свободомыслящим человеком, он позволял себе смелые выходки. Однажды прокричал: «Долой сталинских бандитов!» — ему добавили срок. Бабушка поняла, что так он до освобождения не дотянет. Она была человеком невероятно активным и чувствовала, что должна заботиться о всей семье. Одним словом, поехала в тюрьму и добилась его освобождения — его списали как легочного больного.

В 1960 году мой папа был вынужден бежать из Казани в Ташкент. Бабушка приехала к нам в Ташкент, но прожила с нами совсем недолго, она умерла от туберкулеза в 1964 году в ту би‑шват . Муж тети в тюрьме заболел туберкулезом, и бабушка заразилась от него. Когда бабушка умерла, мне было два года. Я помню шиву, а точнее, помню, как двор наполнился людьми, а потом вдруг опустел.

В Ташкенте мы всегда жили в отдельном доме. Вернее, это был крошечный домик с маленьким двориком. Никто из нас не ходил в детский сад, а родителям было очень важно наше психологическое благополучие. Они понимали, что маленькие дети не могут быть вечно закрыты в квартире. Если мы не ходим в садик, нам нужно место для игры. Именно по этой причине родители купили домик, пусть даже и состоящий только из одной комнаты.

Ситуация с кашрутом в Ташкенте была несколько проще, чем в Казани. Например, было время, когда в доме было «еврейское» молоко, то есть кто‑то специально ездил смотреть на дойку. Можно сказать, что уровень соблюдения был почти как в Израиле.

Мама всегда пекла пироги, хлеб, халы. Она также следовала некоторым древним обычаям, которые сейчас несколько забылись. На каждый праздник халы были разной формы: круглые, в форме ключа, птички, лестницы, руки. Так делали в доме ее родителей.

Мама научилась отлично готовить. Муж до сегодняшнего дня просит, чтобы я приготовила, «как мама». Она все умела и все успевала, несмотря на то, что плита была одноконфорочная. Я помню примус, помню период до примуса. Маме приходилось продумывать свои действия, потому что готовить даже два блюда одновременно было невозможно. Для мамы было бы позором, если бы ее дети в Песах вдруг попросили квасного. По этой причине она готовила на Песах неописуемое количество еды. Когда я вышла замуж, муж как‑то сказал перед Песахом, мол, снова придется голодать. Я удивилась несказанно, для меня Песах — это праздник изобилия.

В преддверии шабата мама покупала живую курицу или рыбу. Приносила домой, мы немедленно прибегали: «Мамочка! Какая хорошая курочка!» — и принимались ее кормить. Мама спрашивала:

— А что вы будете есть на шабат?

— Не волнуйся, мы не будем есть курицу.

То же самое происходило с рыбой. Мы приносили ей корыто, крошили еду. Маме приходилось дожидаться момента, когда никто не видит, чтобы унести их. Потом я должна была эту курицу ощипывать, я этого, конечно, очень не любила, так как по ней бегали вши, а я их боялась. Когда мама ее потрошила, мы сидели и смотрели, как она это делает. Это был такой урок анатомии. Потом мама ее солила, мочила. Когда это была рыба, мне давали пузырь поиграть. Тогда это было в порядке вещей.

Перед наступлением субботы мама зажигала свечи, и мы проверяли, чтобы их не видно было с улицы. У нас окна всегда были занавешены. Потом возвращался папа: он в шабат был более доминантной фигурой, чем мама.

Когда мне было года три‑четыре, мама уже брала меня в синагогу на Рош а‑Шана и Йом Кипур. Мне давали кулечек с едой. Я ходила между людьми, заглядывала в лица и удивлялась, что все плачут. Когда я стала постарше, я уже не ходила по синагоге, а молилась.

В Йом Кипур мама, конечно же, всегда постилась. Даже в преклонном возрасте, когда она уже была больным человеком. Мама соблюдала все посты, даже если они переносились. Если очень плохо себя чувствовала, то постилась до полудня, молилась минху, только потом ела. Она постилась в Йом Кипур даже в тот год, когда я родилась. Я родилась 22 ава, то есть за полтора месяца до Йом Кипура. В тот год мама из‑за меня на Йом Кипур не пошла в синагогу, зато она пошла в синагогу на Симхат Тору, а папа остался дома в няньках. Я по малости не понимала важности момента и в мамино отсутствие начала плакать. Потом все мне рассказывали, как папа принес меня в синагогу, а ножки мои из‑под одеяла торчали.

Когда я подросла, мне наняли учителя, который со мной занимался Торой. Мама меня водила на занятия, и я учила Хумаш . Это было непросто и стоило денег. Я помню, как я жаловалась: «У мамы очень послушный махзор, а у меня непослушный», — мама всегда открывала сидур сразу на нужном месте, а у меня почему‑то все путалось.

Когда пришло время идти в школу, мама договаривалась с моей учительницей — ее звали Фаина Семеновна, — и та не отмечала в журнале, что я по субботам не прихожу. Пока я не начала учиться, мама могла лишь подрабатывать по вечерам, она замеряла электричество. Как только я пошла в первый класс, она устроилась в цех, где можно было не работать в шабат.

Родители были открытыми людьми. Моя мама была очень общительным человеком, у нее всегда были подруги, все с ней советовались. Папа в университете тоже был в очень хороших отношениях с профессорами. То есть в окружении моих родителей были не только евреи, но ближе все же были евреи. Наш дом был полон людьми, папа и брат учили у нас дома — к нам приходили люди. Мама при этом жила с ощущением, что она знает меньше, чем все мы. Я этого не понимала, пока мы не переехали в Израиль. Когда папа что‑то рассказывал, мама никогда ничего не говорила. И только повзрослев, я догадалась, что она себя чувствовала недостаточно уверенно, чтобы высказывать свое мнение. Уже потом я нашла у нее тетрадку, где она конспектировала книги пророков; очень подробно все было записано: сколько было воинов в какой войне, кто воевал против кого. Мама хорошо знала идиш, а на иврите умела читать и понимать молитвы, то есть до приезда в Израиль она, можно сказать, иврита не знала.

В Израиль мы уехали в 1972 году, то есть были в отказе 16 лет: с 1956‑го по 1972‑й. У моей мамы были две сестры — одна жила в Израиле, другая — в Америке. И как только они оказались за границей, они начали посылать нам вызовы. Они и посылки присылали с мацой, но посылки не всегда доходили. Один раз уже после Песаха мы получили‑таки какие‑то продукты. Я помню, среди прочего там было кошерное мыло — вещь из какого‑то совершенно другого мира.

У папы тоже были родственники за границей: его двоюродный брат был очень известный в Америке раввин, приезжал несколько раз в Россию в конце 1960‑х или начале 1970‑х годов. Когда они встречались с мамой и папой первый раз, происходило это следующим образом. Были такие двойные скамейки, стояли спинка к спинке, папа с мамой сидели на одной скамейке, папин брат с женой — на другой, и каждый как бы разговаривал со своей женой.

Выехать из Советского Союза нам удалось только благодаря моей маме. Тут нужно сказать, что мой старший брат Бен‑Цион еще не был женат. Когда же моей сестре Саре исполнилось 24 года и она все еще была не замужем, мама начала буквально паниковать. Папа объехал всю Россию, обзвонил всех, кого возможно, чтобы найти ей минимально подходящего религиозного парня. Ведь родители не могли нас просто женить или выдать замуж, надо было найти человека хоть с каким‑то уровнем соблюдения, но папа не нашел никого.

Мама была в отчаянии. Она вырастила детей, а как им жить дальше — неясно. Между тем другие религиозные семьи начали уезжать, а наша все время получала отказы. Однажды мама не выдержала, взяла мою младшую сестру Малку и, ничего не говоря папе, пошла в КГБ. С ней очень вежливо разговаривали:

— Гражданка, вы должны идти в органы внутренних дел, в ОВИР.

— Я знаю, куда я пришла. Я знаю, что вы нам не даете разрешения выехать.

— Что вы хотите от нас?

— Хотите — посадите, хотите — отпустите, я так больше не могу.

Когда мама вернулась домой и рассказала все папе, он потерял дар речи. Никто в здравом уме по своей воле не ходит в КГБ, но мама была очень сильным человеком. Через десять дней прибегают к нам какие‑то знакомые и, задыхаясь, говорят: «Мы были в ОВИРе и видели ваши фамилии и ваши дела». Это было просто чудо. Мои родители побежали в ОВИР. Оказалось, разрешение было выдано пять дней назад. Может быть, они планировали выдать нам документы на руки в последний день, чтобы мы вообще ничего не успели вывезти. Возможно, они вообще не собирались нас оповещать. Надеялись дождаться момента, когда придем в следующий раз, а они нам скажут: «Извините, мы вам давали разрешение, а вы не выехали».

В тот момент, когда мы получили разрешение на руки, до отъезда оставалось 25 дней. Мы, конечно, думали, что уезжаем навсегда без возможности когда‑нибудь снова увидеть Ташкент или Куйбышев. Первым делом всей семьей поехали на могилу моего дедушки в Кзыл‑Орду прощаться. Это был единственный раз, когда я была на его могиле. Мама его очень любила. И все время сожалела, что так и не смогла повидать его в ссылке. Она ведь несколько раз пробовала: хотела показать детей, мужа. Фотография дедушки всегда висела у нас дома. Затем мы поехали в Казань на могилы дедушки и бабушки моего отца. Потом родители уже без нас поехали на могилу Мордехая Дубина в Туле. Когда тульское кладбище разрушили, двоюродный брат моего папы перевез тело рава Дубина в Малаховку. И сейчас, когда я бываю в Москве в «Торат хаим», мы с мужем всегда едем на его могилу. Для нашей семьи он очень важная фигура.

Перед отъездом мама сказала: «Может быть, оставим всю нашу посуду в Ташкенте. Явно в Израиле уровень соблюдения будет строже». Папа ответил: «Не может быть строже, я буду очень рад, если уровень соблюдения в Израиле окажется таким же, как у нас». Для мамы это высказывание было ересью, для нее Израиль казался недостижимым идеалом. Мы все‑таки привезли нашу посуду, и папа всегда говорил: «Вот видишь, в Ташкенте у нас было даже более кошерно». В плане соблюдения я действительно не заметила тогда никаких изменений. Разве что мама могла больше не печь, скажем, халы.

Мама оказалась в Израиле в возрасте 50 лет, и абсорбция была для нее неимоверно сложным процессом. Она так много ожидала от Израиля. Например, она не могла представить, что люди в Израиле так невежливо себя ведут. Когда мы встречали людей в Меа‑Шеарим, мы говорили на идише. Причем на идише никогда ни к кому не обращались на ты. Мама к израильскому панибратству, к израильским замашкам так никогда и не привыкла. Всегда делала людям замечания, если они, например, кидали что‑то на улице. Папа меньше говорил о своих впечатлениях, но и у него первой реакцией был шок.

Так как в отличие от папы мама не знала иврита, она пошла учиться в ульпан, но язык ей не давался. Она устроилась на простую работу — мыла полы, помогала на кухне. Затем папа нашел для нее по знакомству место лаборанта в религиозной школе. Первые дни были одним сплошным кошмаром. У нее просили линейку, она не знала, что такое линейка. Просили воронку, она не знала, что такое воронка. Ей приходилось ходить с блокнотом, где ей рисовали, что от нее хотят. Она возвращалась домой в ужасном состоянии. Через три года, когда мама уже махнула на себя рукой и решила, что никогда в жизни не выучит иврит, она начала покупать газету для новых репатриантов на простом иврите «Шаар ле‑матхиль» . И вдруг дело сдвинулось с мертвой точки. Первой книгой на иврите, которую она прочитала, была «В белые ночи» Менахема Бегина. Она, наконец, могла не только разговаривать, но и читать, чувствовать себя комфортно.

Мама проработала в школе лаборантом 20 лет. Она была очень яркой личностью, ее лаборатория стала своеобразным центром школы. Мама приходила на работу с иголкой, ниткой, лишним бутербродом, таблетками от головной боли. Еще со времен Второй мировой войны она умела оказывать первую помощь. К ней шли со всеми школьными проблемами. Она всегда помогала людям. Ее очень ценили. Все ее звали на свадьбы. Однажды мама увидела в школе плачущую девушку и, конечно, не прошла мимо, остановилась: «Почему ты плачешь?» Оказалось, девушка обручена, но течение, к которому принадлежала семья невесты, насмерть поссорилось с течением, к которому принадлежала семья жениха. То есть эта девушка дала слово парню, а ее отец теперь против свадьбы. Мама спросила, какого рава ее папа слушается. Они пошли с этой девушкой к раввину Исроэлю‑Янкелю Фишеру, мама договорилась, чтобы их приняли. Рав Фишер сказал: «На свадьбу не придут ни мама, на папа, но на брит придут все». Так и было. То есть мама смогла эту девушку поддержать в сложный момент, помогла ей выйти замуж.

Много русскоязычных евреев приходили к нам в дом советоваться. Мама всегда шутила, что русские евреи сидят у папы на голове, а у нее на плечах. К ней обращались по любому поводу: кто‑то с кем‑то поссорился — нужно мирить, обсуждали вопросы образования, воспитания детей. Мама была очень прямым человеком, говорила, что думает. Все понимали, что это ради их блага. Папа только удивлялся, как на нее люди не обижаются. Папа был, скорее, дипломатом. Для мамы высшим уровнем дипломатии было смолчать, большего она не могла.

Мама умерла в 1993 году, через два года после того, как ушла на пенсию. Мы похоронили ее в Иерусалиме. Папа пережил маму на десять лет. В первый год после ее смерти ему было очень тяжело. Мама прошла с ним всю жизнь. Ждала его, когда он был в тюрьме. Они все и всегда делали вместе. Мама умерла второго сивана, через два месяца у папы случился инфаркт. Нужно было сразу делать операцию на сердце, ее сделали в элуле.

Мама, конечно, нас всех воспитала. Я помню, как она стоит и моет посуду, а я, маленькая, играю у нее за спиной. Я играю, а она со мной разговаривает. Она все время с нами разговаривала. Только когда я стала взрослой, я поняла, насколько ей должно было быть трудно. Она была очень активным человеком, а ей нужно было сидеть дома с детьми и как будто бы ничего не делать. Она меня научила считать, писать. Я с четырех лет читаю на русском языке. Она приложила много усилий, чтобы мы выросли религиозными людьми. Несмотря на то, что это было очень непросто в СССР, необходимость традиционного воспитания не вызывала у нее ни малейших вопросов. Мама получила такую закалку от своих родителей, что мне это, честно говоря, неудивительно. Моя мама была такой маленькой женщиной, но очень сильным человеком.

На их плечах: Голда Тамарина

На их плечах: Сара Рафаэлова