Модернизация сослужила еврейкам дурную службу

Материал любезно предоставлен Tablet

В 1791 году, во время Великой французской революции, Национальное учредительное собрание издало указ, который уравнял евреев в правах с прочими гражданами Франции и освободил «от всех ограничений и исключений, содержавшихся в предыдущих [дискриминационных] законах». Вскоре после этого известный банкир и промышленник из Нанси Бер‑Исаак Бер обратился к своим собратьям, французским евреям:

Господа и дорогие братья, — писал Бер, — наконец настал день, когда покров, державший нас в унижении, сорван. Отныне мы, благодаря Всевышнему и государственному суверенитету, не только люди и граждане, но… французы! Сколь счастливую перемену совершил в нас милосердный Г‑сподь. Из подлых рабов, простых слуг, людей того сорта, кого в империи лишь терпят, еле выносят, людей, обложенных непомерными и непредсказуемыми налогами, мы вдруг превратились в детей страны, что наравне со всеми несут расходы и пользуются такими же правами!

Далее Бер описывает, что обязаны сделать французские евреи, дабы выказать надлежащую благодарность за милости Революции, — в том числе отойти от клановой идентичности и отныне считать себя в первую очередь не евреями, а гражданами Франции, в совершенстве овладеть французским; евреи «не высокого происхождения» должны освоить какое‑нибудь ремесло, оставив мелочную торговлю и ростовщичество, эти антисемитские стереотипы.

Говоря с евреями и о евреях, Бер имеет в виду мужчин: об этом свидетельствует грамматика его речи. До недавнего времени историки, писавшие о «еврейской» эмансипации и преимуществах современности для «евреев», тоже имели в виду только мужчин — и изучали только их. Некоторые из таких преимуществ — снос гетто, возможность жить там, где позволяет доход, — в равной степени повлияли и на мужчин, и на женщин. Часть преимуществ повлияла на женщин опосредованно, однако сильно: с уменьшением экономической дискриминации и новыми сферами деятельности, открывшимися для мужчин, женщины — вместе с родительской семьей и семьей родителей мужа — заняли более высокое социально‑экономическое положение.

И если на рубеже XIX века европейские евреи как общность едва ли не поголовно были бедняками, то к середине столетия они превратились в крепкий средний класс — на удивление быстрый и уникально еврейский рост социально‑экономического благополучия. Стремясь вписаться в общество, мужчины и женщины охотно ассимилировались — перенимали язык, манеру одеваться, развлечения, кухню национального большинства. Судя по многим критериям, евреи весьма успешно модернизировались.

Однако эмансипация — смягчение или полная отмена законодательных ограничений для евреев, рост их социально‑экономического благополучия, стремление вписаться в мир неевреев — для мужчин и женщин проходила по‑разному. А все потому, что и в обществах, куда евреи стремились войти, не было равноправия: женщины там подвергались дискриминации в сферах образования, трудоустройства, наследования и других имущественных прав, а политических прав у женщин не было вовсе.

Эмансипация евреев дала мальчикам и мужчинам бóльшие возможности в сфере образования, а та открыла перед ними новые горизонты, которые позволили в дальнейшем стать зажиточными представителями среднего класса. Но эти же преимущества — учеба в университете, возможность получить медицинское или юридическое образование и в дальнейшем работать по специальности, заниматься журналистикой, — словом, все те новые сферы, которые охотно осваивали мужчины, для женщин были закрыты, и не только для евреек, а вообще для всех, причем до конца XIX — начала XX века.

Более того. Те сферы деятельности и заработка, в которых традиционно, исторически подвизались женщины — торговля, коммерция, ссуды, — не согласовывались с новой этикой среднего класса, породившей женщину «домашнюю». Женщина этого нового типа, списанного с аристократок, не зарабатывала деньги, а сидела дома и воспитывала детей (их теперь стало меньше). Женщина и дети — образованные, культурные, ухоженные, нарядные — превратились в призы, свидетельства деловых качеств мужа, его мужественности (в представлении среднего класса) — в доказательство того, что он и без жениных заработков способен содержать семью. В этой новой семье среднего класса впервые в истории человечества (аристократия не в счет) дети не трудились и не приносили в дом денег, но служили исключительно источником трат — им требовалось дорогое образование и «подобающая статусу семьи» одежда.

Эмансипированные европейские евреи влились не в нееврейское общество в целом, но в определенный его слой — новый средний класс. Эти евреи в подавляющем большинстве были бедны, однако в «низшие классы» — ни в фермеры, ни в ремесленники — не рвались; высшее общество, «старинные» фамилии, обладающие влиянием в политике и в обществе, их тоже не принимали — редкие исключения не в счет. Покинув пределы гетто, евреи стали частью появлявшегося современного среднего класса — порождения развивающейся промышленной экономики, обитавшего в стремительно растущих городах.

Принадлежность к среднему классу означала намного больше, нежели определенный уровень жизни. Можно с уверенностью заявить, что она означала культуру, религию, со строгими требованиями, нормами и обычаями. Болезненно самолюбивый и амбициозный, этот класс невероятно заботился о том, чтобы выглядеть как положено, и боялся допустить промахи, вернувшие бы его представителей, евреев и неевреев, в не столь далекое время, когда они были никаким не средним классом. И евреи боялись этого больше других, потому что не столь далекое время для них означало гетто — физическое и духовное — и нищету, бремя дискриминации и унижения, их тревожило, даже если к ним относились терпимо, поскольку к такому приему, как исключение из общества, прибегал старый режим. Все эти факторы и побудили евреев в пору эмансипации стать средним классом — и еще каким.

Описанные выше процессы характеризуют жизнь евреев Центральной и Западной Европы, однако амбиции, тревога и ущемленное самолюбие, характерные для выходцев из гетто на еврейском Западе, были свойственны и евреям Восточной Европы. Как и гендерные различия в опыте модернизации.

История модернизации евреев Восточной Европы в значительной мере основывается на воспоминаниях маскилим, «просветителей», они отвергали интеллектуальные и социальные ограничения еврейского традиционализма и выступали за фундаментальную реформу еврейского общества. Главным их требованием было введение светского образования и меньший упор на Талмуд (в образовании мужчин, поскольку женщины официально никогда не учили Талмуд) в пользу изучения Библии. Маскилим критиковали ранние договорные браки, устройство традиционной семьи как таковое, не в последнюю очередь непомерную роль женщин (в частности, тещ): просветители ратовали за браки по любви и согласию. Маскилим были критиками, и их описания пороков традиционного общества нашли отражение во всех видах произведений, от идеологических до прозы, поэзии и воспоминаний — этот еврейский жанр они существенно обогатили.

В современных исследованиях о маскилим рассматривается вопрос о том, насколько типичен их опыт и нарекания. В частности, следует заметить, что все маскилим — мужчины. И опыт, который они описывают в мемуарах, от мучений в традиционном хедере до импотенции (их женили едва ли не сразу же после бар мицвы) и злости на деспотичных тещ (договорные браки обычно устраивали матери), целиком мужской.

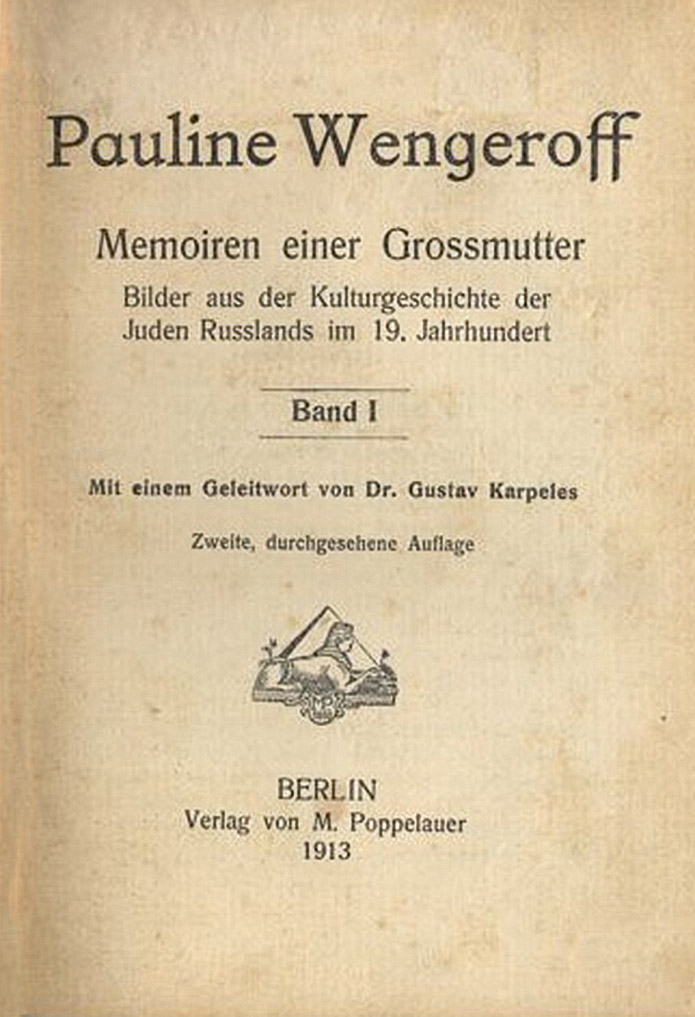

Обо всем этом повествуют «Воспоминания бабушки» Полины Венгеровой, впервые опубликованные в Берлине в 1908 году, и такие исторические свидетельства редки. В своей книге Венгерова рассказывает о зарождении еврейской модернизации в Восточной Европе на примере семей — ее собственной и других — и, в частности, на примере женщин. Этот документ, созданный женщиной, не имеет в еврейской литературе аналогов по дерзновению, проницательности и масштабности. И уникален он не в последнюю очередь тем, что, вопреки утверждениям Бера Исаака‑Бера и прочих мужчин, чьи взгляды определили наше восприятие еврейской модернизации, Венгерова доказывает: женщинам модернизация сослужила дурную службу.

Венгерова — современница маскилим, годы ее жизни пришлись на эпоху Хаскалы . К 1898 году, когда, по ее утверждению, она принялась за мемуары, эта эпоха уже миновала, на смену Хаскале явились новые движения — еврейский социализм, сионизм. Воспоминания Венгеровой — аналог андроцентричных мемуаров маскилим, но с совершенно иным отношением и к традиционализму, и к модернизации. Венгерова, как и просветители, — голос своего времени, и рассказ ее в известной мере отражает исторические реалии. Ее мемуары так же гендерно обусловлены, как и у маскилим. Но, поскольку она пишет с точки зрения женщины, «другой» еврейского общества, произведения ее подчеркивают важность пола в повествовании о еврейской модернизации.

Для Венгеровой еврейская модернизация была связана с глобальным изменением баланса сил между мужчинами и женщинами — причем не в пользу последних: у женщин отняли важные роли и власть в тех сферах, которые им отводила патриархальная еврейская культура. Результатом этой перемены, пишет Венгерова, стало не просто закабаление и беды женщин, но полная утрата еврейской культуры, поскольку именно женщины берегли и передавали традиции в рамках семьи. Венгерова видела и чувствовала, что модернизация, навязанная мужчинами, обернулась для женщин не благом, а катастрофой.

Полина Венгерова, урожденная Песеле Эпштейн, появилась на свет в 1833 году в Бобруйске, белорусском городе, входившем в состав Российской империи. Семья Венгеровой была большой, зажиточной и очень религиозной. Отец и дед по отцу при царе Николае I были строительными подрядчиками. Отец учился в знаменитой литовской ешиве в Воложине и отличался исключительным благочестием: служение Б‑гу для него было важнее коммерции, делами он занимался лишь по утрам, после молитв и посещения синагоги. Воспоминания открываются описанием звука самых ранних молитв, они доносились из комнаты отца уже в четыре часа утра, потом он, покачиваясь в привычном ритме «распева», у себя в кабинете изучал Талмуд, после чего шел в синагогу.

Мать Венгеровой отличалась истовой религиозностью: так, однажды выбросила всю птицу, забитую для семейного седера, потому что в шейке одной из индеек обнаружилось зернышко овса. Венгерова описывает обряд, который ее мать вместе с габете (старухой, которую я уподобила бы жрице) проводила в эрев Йом Кипур, канун Дня Искупления. Чтобы исполнить обряд, требовалось поститься, посетить кладбище и измерить его периметр фитильной нитью, после чего вернуться домой и использовать эту нить как фитиль для праздничных свечей . Женщины тянули нить для фитиля, читали молитвы (габета приносила с собой кинес — молитвенники на идише, написанные только для женщин, а порой и женщинами), плакали, мать Венгеровой перечисляла свои грехи, умоляла Г‑спода о прощении и заступничестве.

Ничего из того, что делали эти женщины, традиционные, т. е. раввинистические, обычаи не требовали. Напротив, такие действия их нарушали (так, в канун Йом Кипура поститься запрещено, считается, что это умаляет значение поста в Йом Кипур, заповеданного Всевышним). В традиционном еврейском обществе с его строгим гендерным разделением находилось место для женских обрядов и духовных практик: тут женщины пользовались не только властью, но и авторитетом, устанавливали правила — пусть только для женщин — и требовали их соблюдения. Для Венгеровой неважно, чем в этот день занимались мужчины семьи; мы об этом не знаем. В центре внимания — мать и габета; Венгерова, тогда еще ребенок, включена в это женское пространство, она и участвует в обряде, и наблюдает за ним, подмечая каждую мелочь.

Первые части воспоминаний посвящены детству и юности Венгеровой, далее описана помолвка (в 1848 году она обручилась с отпрыском состоятельного семейства из любавичских хасидов) и замужняя жизнь. Отец Полины проэкзаменовал потенциального жениха, Хонона Венгерова, по Талмуду, и Хонон с честью выдержал испытание. Брак был договорным, как принято было в богатых статусных семьях, но Полина влюбилась в Хонона с первой встречи, и он ответил ей взаимностью. Их договорной брак был заключен и по любви, главной ценности в соответствии с Хаскалой, о чем Венгерова была прекрасно осведомлена. В ее родном городе тоже был кружок маскилим, и даже под крышей дома ее отца: в этот кружок входили брат и зятья Полины, и она порой проносила им тайком светскую литературу.

Через несколько лет после свадьбы Хонон с восторгом отправился в паломничество к Любавичскому Ребе — и там утратил веру. Хонон не рассказывал, что именно произошло, однако последствия случившегося вскоре дали о себе знать. Отныне обряды он исполнял без прежнего рвения, исключительно для порядка. Однажды пришел домой с подстриженной бородой (традиционно мужчины бороду не стригли) и в европейском костюме вместо традиционного кафтана. Ни мольбы, ни уговоры Венгеровой и родителей мужа (молодые жили у них первые годы брака) действия не возымели. Вскоре супруги уехали, дабы начать свое дело. Их ждали годы странствий в пределах черты оседлости: Хонон стремился заработать состояние не меньше, чем у отца, деда, тестя и родственников (все они преуспели).

И если Хонон утратил веру, то Полина в своей оставалась крепка. Муж принуждал ее умерить религиозный пыл: к примеру, отказаться от парика, который по обычаю носили замужние женщины. Высмеивал ее приверженность традициям, не соответствовавшую ни духу времени, ни его устремлениям. Дети рождались в семье, где религия служила источником нескончаемых препирательств между родителями. Поведение мужа Венгерова расценивала как предательство их любви. Вынужденная — из‑за деятельности супруга — часто переезжать с места на место, вдали от родных, которые поддержали бы ее, Венгерова производит впечатление отчаянно одинокой, затравленной жертвы: отрадой ей стал дневник, в нем талантливая писательница изливала душу и впоследствии включила отрывки из него в воспоминания.

Из‑за нажима и беспрестанных насмешек Хонона Венгерова в конце концов отказалась от кашрута (что было немыслимо для женщины ее воспитания) — и вот как она это описывает:

Но где же мои собственные принципы? Да тут они, тут. Я пятнадцать лет борюсь за то, чтобы их сохранить. Они срослись с моим сердцем, вошли в плоть и кровь. И вот теперь стали возмутителем спокойствия и камнем преткновения для всех моих близких, о них каждую минуту разбивается вся нежность, все уважение, вся любовь.

И что меня делает такой несчастной в моем теперешнем состоянии, так это отношение мужа. Он никогда не умел или не давал себе труда смотреть на меня иначе, чем как на вещь. Ему никогда не приходило в голову, что у меня есть свои принципы, свои привычки, что я пришла к нему из родного дома со своими воспоминаниями, даже со своим жизненным опытом, что моя стойкость сформирована и закалена определенными жизненными обстоятельствами. Он не дал себе труда понять и признать мой душевный склад. Он требует от меня подчинения, отказа от моих принципов.

И продолжает, обращаясь к Хонону:

Нет, друг мой, я не в состоянии безропотно выполнить это твое последнее желание. Хоть бы ты меня постепенно подготовил, может, тогда это не было бы так смертельно тяжело! Но раз этого не произошло, раз ты остался чужд моей внутренней жизни, моя привязанность к родителям и чувство долга будут только с каждым днем сильнее. Я создала свой внутренний мир, с которым теперь никак не могу расстаться. О Б‑же, Ты один — беспристрастный свидетель моих страданий. Кому поведать печаль мою? Ты понимаешь меня, муж мой?

Я принесу эту ужасную жертву на алтарь домашнего очага. Пока я не уступлю этому желанию моих близких, я не имею права считать, что выполнила свой долг жены и матери. А что стоит моя жизнь без любви, без привязанности, в постоянной непрерывной ссоре с близкими?.. Горечь, которую я каждый раз испытываю, могла бы отравить не одну, а три жизни… Этим поступком я положу конец вечным насмешкам над религией в моем доме. Лучше уж я сама совершу это ужасное деяние и спасу истинную основу религии — веру… В наши дни приходится быть Хилелем , а не Шамаем .

Размолвка из‑за кашрута достигла апогея в Петербурге, тогдашней столице России (сюда пускали только состоятельных евреев и только по особому разрешению). Двоюродный брат Венгерова, банкир Абрам Зак, выхлопотал Хонону место, и тот с восторгом ухватился за такую возможность. Но евреи, чьего общества он искал, давно отказались от кашрута, а их жены не носили парик. Соблюдавшая традиции Венгерова компрометировала мужа, ставила под угрозу его амбиции. Значит, надо было отказаться от традиций.

Во всех без исключения еврейских общинах, где довелось пожить Венгеровым («для нас снова зазвучала дорожная песня»), Полина подмечала борьбу традиционного и модернизированного уклада еврейской жизни, влекшую за собой горькие социальные и семейные разногласия. Венгерова видела, что это конфликт в том числе и гендерный: мужчины как класс беспечно отходят от традиций, а женщины стремятся их сохранить и передать детям, не отказываясь и от лучших достижений современной европейской культуры.

На разумное, взвешенное желание еврейских матерей привить детям этику иудаизма, традиции веры, показать торжественность шабата и праздников, изучать с ними иврит и Библию… в возвышенных и прекрасных формах [курс обучения маскилим, если такой существовал] — равно как и поделиться с ними плодами Просвещения, и тем новым, что породила европейская культура, — на эти смиренные «просьбы и упреки» еврейские мужья, по утверждению Венгеровой, неизменно отвечали: «Детям не нужна религия!»

И далее Венгерова продолжает обвинительную речь:

Об умеренности молодые еврейские мужчины того времени и слыхом не слыхали, да и не желали ничего слышать. По неопытности они стремились одним прыжком преодолеть опасную пропасть между низшей ступенью образованности и самой высшей. Некоторые требовали от своих жен не только одобрения, но и подчинения, покорности — они требовали от них устранения всего, что еще вчера было святыней.

Пропагандируя в обществе современные идеи вроде свободы, равенства, братства [девиз, разумеется, Великой французской революции], сами эти молодые люди были величайшими домашними деспотами по отношению к женам, от которых требовали безропотного и безоглядного исполнения своих желаний. В семейной жизни, которая прежде текла так ровно, так патриархально, начались жестокие битвы. Многие женщины вовсе не собирались сдаваться без боя. Они предоставляли мужьям полную свободу вне дома, но в собственном доме требовали соблюдения добрых старых обычаев. Легко понять, что такая двойная жизнь не могла продолжаться долго. В этой борьбе одержал победу дух времени; и слабейшие, истекая кровью сердца, вынуждены были уступить. Так было со многими, так было и со мной.

Венгерова — уникальное свидетельство того, как женщина умная, энергичная, деятельная, привыкшая к тому, что еврейки вольны выбирать себе сферу деятельности (от религиозных обрядов до коммерции, содержания гостиниц, акушерства и врачевания), оказалась заперта в четырех стенах. Но Хонон, опьяненный честолюбивыми устремлениями среднего класса, вскоре после того, как отошел от веры, принялся настаивать на том, что жена «в вопросах предпринимательства не имеет права голоса». И хотя сам Хонон не отличался особой деловой хваткой (так, Венгерова пишет, что муж «вложил <…> приданое в какое‑то предприятие и потерял все деньги»), он тем не менее возражал против ее участия в делах, не желал слушать советов, а «попытки вмешаться воспринимал как назойливость»: «Он полагал, что женщина, тем более его жена, не может обладать деловыми качествами».

Венгерова усматривает взаимосвязь между первым и вторым: она считает, что Хонон «желал компенсировать» неудачи в делах и оттого стремился полностью контролировать и дом, и ее самое. Несмотря на все его знания и способности, пишет Венгерова, «ему не везло в денежных делах <…> И по крайней мере в собственном доме <…> он желал компенсировать эту несправедливость. Здесь он хотел быть хозяином — и был им в полном смысле слова. Мало того что вне дома я предоставляла ему полную свободу. Он хотел, чтобы я “реформировала” себя и свой дом».

И муж ее был не единственным, в ком досада за неудачи совмещалась с деспотическим отношением к жене, стремившейся сохранить традиционный уклад. Скорее, он был одним из многих «просвещенных» мужчин, кто, по выражению Венгеровой, «прикуривал сигару от субботних свечей».

Власть женщины в традиционной домашней сфере — вот что желали отменить маскилим, идеологи, выступавшие за модернизацию еврейского общества. И неважно, что с мужской точки зрения эта сфера не имела большого значения — ни в понимании маскилим, ни в понимании выдающихся женщин, какой была и мать Венгеровой, ни для самой Венгеровой: ее воспитали в этих представлениях, и она знала, что ей предстоит взять на себя роль жены и воссоздать в своем доме в точности такую женскую сферу. Вот что отобрал у нее Хонон и, как утверждает Венгерова, все еврейские мужчины отбирали у женщин, отказывая им при этом в праве голоса и в зарождающемся новом порядке. Вдобавок они запрещали женщинам любое участие в экономической деятельности: этот путь самореализации для женщин тоже был заказан.

Несмотря на все очевидные различия, кое‑какие наблюдения Венгеровой и основные ее постулаты напоминают критические замечания Бетти Фридан о жизни американского среднего класса после Второй мировой войны — в ее классическом труде «Загадка женственности». Фридан тоже описывает, как угнетали женщин, ограничивали их мир в новую, полную перспектив оптимистическую эпоху. Женщины сыграли важную роль в экономике военных лет, порой выполняли «мужскую» работу («Клепальщица Рози» ), насущно необходимую в войну, в то время как миллионы мужчин сражались на фронте. Тем не менее после войны женщин вытеснили из экономики, вновь превратили в домохозяек, запертых в типовых пригородных домиках с белеными заборами из штакетника и аккуратно подстриженными лужайками. Женщины в буквальном смысле сходили там с ума.

Венгерова не была обычной поборницей традиции, но не была она и феминисткой. Феминизм — в ее времена он существовал, и она прекрасно о нем знала, поскольку одна из ее дочерей присоединилась к этому движению, — подразумевал необходимость осмыслить и отвергнуть систематический, всепроникающий дисбаланс сил между мужчинами и женщинами. Венгерова этим не занимается. Она досадует на культурные перемены, лишившие ее роли, предназначенной ей еврейским укладом.

И традиционная, и модернизированная еврейская культура отличалась патриархальностью: мужчины всем заправляли и устанавливали правила. Но если не принимать во внимание значимые обряды, закрепленные исключительно за мужчинами — шабат, праздничный кидуш, пасхальный седер, — традиционный патриархальный уклад отдавал домашнюю сферу, в частности кошерную кухню, на откуп женщинам, и они в ней царили. Венгеровой нужна была сфера, где она могла бы реализовать свои незаурядные способности. Традиционный еврейский патриархальный уклад обеспечивал это. Модернизированный еврейский патриархальный уклад — нет.

Венгерова не была предшественницей Бетти Фридан. Но с Фридан и прочими феминистками ее роднит убежденность в том, что любой опыт гендерно обусловлен. И если в модернизированном еврейском обществе одному потеха, то другому — точнее, другой — отнюдь не до смеха.

Оригинальная публикация: Was Modernity Bad for Jewish Women?

Еврейский вектор Бонапарта

Просвещение и еврейский вопрос