Иранский интеллектуал, вдохновитель Исламской революции и поклонник Израиля

Материал любезно предоставлен Tablet

Вернувшись в 1979 году в Иран из изгнания в то время, как шах как раз отправлялся в свое, аятолла Хомейни вышел победителем после 16‑летней войны между тюрбаном и короной. 3 июня 1963 года не кто иной, как Хомейни первым предпринял военные действия, нападая на шаха с обвинениями во всевозможных грехах, не в последнюю очередь — в сотрудничестве с Израилем. «Возможно, шах — израильтянин?» — спрашивал Хомейни, добавляя, что монарх был «неверным иудеем». Монарший ответ не заставил себя ждать. Хомейни был немедленно отправлен в тюрьму, а 5 июня (15‑го дня персидского месяца хордад), после того как весь Иран был охвачен беспорядками в знак протеста против ареста Хомейни, люди шаха разогнали толпы стрельбой. В ответ на подавление протестов аятолла заявил: «Израиль не желает, чтобы Коран существовал в этой стране». «Восстание 15 хордада» войдет в историю Ирана как событие, давшее толчок колесу революции, которое завершит свое движение в 1979 году.

Прежде чем отправиться в 15‑летнее изгнание (откуда он мог вести агитацию против шаха, привлекая к себе гораздо менее пристальное внимание), Хомейни был на полгода освобожден из тюрьмы под домашний арест. Будучи заключен в своем простом жилище в святом городе Куме, он сосредоточился на упорной борьбе с шахом, в то же время принимая у себя множество поклонников. Среди тех, кто приходил к нему с данью уважения, был Джалал Але‑Ахмад, ведущий интеллектуал Ирана 1960‑х годов. Будучи сам не очень ревностным мусульманином, чей ежедневный ритуал включал скорее водку, чем молитву, Але‑Ахмад дал толчок важнейшему процессу поиска исламской аутентичности, начавшемуся в иранском обществе в 1960‑х годах, выпустив в 1962 году памфлет под названием «Гарбзадеги», или «Отравление Западом». «Священная книга для нескольких поколений иранских интеллектуалов», по оценке одного ученого, «Гарбзадеги» утверждает, что иранцы, которые приняли Запад, стали «чужими самим себе», будучи сразу и неверными иранцами, и ненастоящими западниками. Хуже того, эти иранцы были не просто притворщиками, но, как указывает название («отравление»!), они были поражены недугом. Однако не все было потеряно, потому что от их недуга существовало лекарство: если Запад был ядом, которым иранцы травили сами себя, то у них было и противоядие — ислам.

«Гарбзадеги» пользовался большой популярностью в Иране 1960–19 70‑х, когда модернизация страны шла с бешеной скоростью, и взгляды Але‑Ахмада разделяли те, кто чувствовал, что они остались на обочине в пыли, поднятой этой гонкой. Его призыв охватил разные слои образованного Ирана: священнослужителей и студентов религиозных учебных заведений, секулярных левых, буржуазных традиционалистов и интеллектуалов, отошедших от либерализма. Таким образом, неоднородная аудитория «Гарбзадеги» предвосхитила разномастную коалицию революционеров, которые, вдохновившись памфлетом, свергнут шаха.

Сам Але‑Ахмад не дожил до реализации на практике его идеи в 1979 году — он умер за 10 лет до этого в возрасте 46 лет. Тем не менее отклик, который нашел его памфлет «Гарбзадеги» у такого большого числа иранцев из столь разных слоев общества, и его призыв к исламской аутентичности посмертно превратили его во вдохновителя иранской революции. Его память в Исламской Республике чтят: его имя носят крупная литературная премия и автострада в Тегеране, а почтовое ведомство Ирана выпустило марку с его портретом.

Встреча в доме Хомейни в Куме этих двух могильщиков шахской монархии стала встречей двух взаимных почитателей. Позднее Хомейни даже хвалил Але‑Ахмада, что само по себе удивительно: любая похвала в устах аятоллы была редкостью, поскольку его выступления представляли собой нескончаемую череду обвинений. Похвала Хомейни была, по сути, уникальной: Але‑Ахмад станет единственным современным писателем среди иранских и зарубежных, светских и религиозных авторов, которого одобрит аятолла.

Единственная, по всей вероятности, встреча между Але‑Ахмадом и Хомейни продолжалась всего 15 минут и не возымела особых последствий для истории. Однако если смотреть на эту встречу в контексте предшествующих событий, то она приобретает иронический оттенок. Всего за несколько месяцев до «объявления войны» шаху, который посадил Хомейни в тюрьму, Але‑Ахмад посетил тот самый Израиль, по поводу которого аятолла метал громы и молнии. Более того, Але‑Ахмад не только посетил еврейское государство в качестве официального гостя: будучи, как некоторые утверждают, самой влиятельной светской музой иранской революции, он при этом восторгался Израилем.

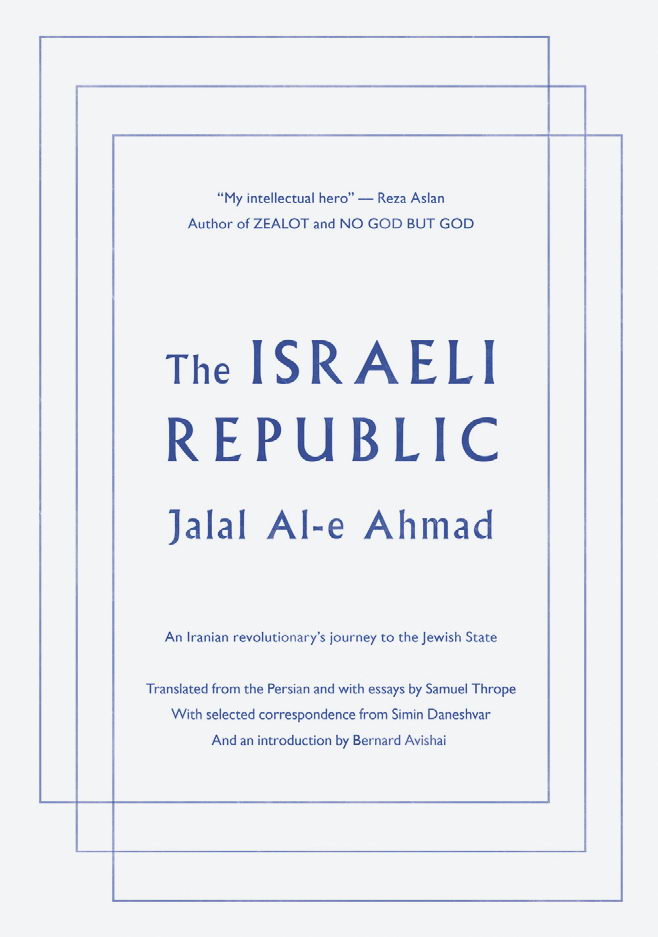

Восхищение Але‑Ахмада страной, которую он «мечтал увидеть», нашло отражение в путевых заметках, которые он вел в течение своей поездки. Первоначально они были опубликованы частично в 1964 году, а полностью — в 1984‑м. Недавно они были изданы в мягкой обложке издательством «Restless Books» под названием «Израильская республика» и искусно переведены постоянным автором журнала Tablet Сэмьюэлем Троупом. Само заглавие, придуманное Троупом, требует объяснения. Это не только аллюзия на «Исламскую Республику»; «Израильская республика» сгущает религиозный восторг Але‑Ахмада перед описываемым им государством. Але‑Ахмад называет Израиль вилайетом. Это персидское слово арабского происхождения в современной шиитской теологии означает не столько государство, сколько политический траст, в котором Б‑г является доверителем, а правительство — попечителем. Приведем только один пример: статья пятая иранской Конституции гласит, что в ожидании появления Тайного имама (шиитского мессии) и установления его земного правления, вилайет (в данном случае — Исламская Республика) будет находиться под попечительством священнослужителей. В своем вступлении к «Израильской республике» Троуп объясняет «провокационное» употребление этого термина в адрес Израиля следующим образом: «Называя Израиль вилайетом, Але‑Ахмад <…> рассматривает Израиль как специфически исламский тип идеального государства, в котором властвуют направляемые свыше лидеры, которые меньше, чем пророки, но больше, чем политики».

Тринадцатидневный визит Але‑Ахмада в Израиль в феврале 1963 года был организован Цви Рафией, в то время начинающим израильским дипломатом в Тегеране (а спустя несколько лет — чиновником по связям с конгрессом при посольстве Израиля в Вашингтоне). Будучи убежденным персофилом, Рафия за два с половиной года, проведенные в Иране, установил дружеские связи с наиболее известными деятелями культуры Ирана. Благодаря ему израильские власти согласились с предложением пригласить знакомых ему иранцев в Израиль за счет государства. Именно в рамках этой программы Але‑Ахмад и его жена, писательница‑феминистска Симин Данешвар, приехали в Израиль. Данешвар, которая превосходила своего мужа не только годами, но и литературным талантом, позже напишет роман, который станет первым в современной персидской литературе романом, написанным женщиной. Она тоже интересовалась Израилем, хотя и не столь активно, как ее муж.

Сегодня с трудом можно представить себе регулярное воздушное сообщение между Тегераном и Тель‑Авивом, но в шахскую эпоху это было само собой разумеющимся. Самолеты авиакомпании «Эль‑Аль» постоянно курсировали между двумя городами. Правда, чувствительность шаха к иранскому и, в целом, арабскому общественному мнению препятствовала установлению полноценных дипломатических отношений между Ираном и Израилем, но Тегеран и Иерусалим все же находились в дружеских, хоть и не особенно афишируемых, отношениях. И в том, что израильский флаг развевался над Тегераном (а именно над зданием, служившим де‑факто посольством Израиля и располагавшимся на улице, которая сегодня носит название Палестинской), не было ничего примечательного. Удивительно же то, что, скорее всего, именно последователи Джалаля Але‑Ахмада штурмовали уже эвакуированное посольство в 1979 году, заменили израильский флаг флагом Палестинской автономии и вручили ключи от здания Ясиру Арафату.

Маршрут путешествия Але‑Ахмада по Израилю, построенный для него Рафией, познакомил его и Данешвар с главными достопримечательностями и городами страны. Они посмотрели постановку «Войны и мира» в Тель‑Авиве, два дня провели в киббуце Айелет а‑Шахар в Галилее и посетили «Яд ва‑Шем». И два индивидуальных пункта их туристической программы: Але‑Ахмад посетил Министерство образования Израиля, которое устроило в его честь грандиозный обед, а Данешвар прочитала две лекции в Еврейском университете в Иерусалиме.

Каждая достопримечательность Израиля, казалось, вызывала у впечатлительного Але‑Ахмада новые чувства и переживания. В «Яд ва‑Шеме» это была, как и можно было ожидать, печаль. Его путевые заметки повествуют о том, что его тронуло до слез красноречие музейного гида. Но не в «Яд ва‑Шеме» Але‑Ахмад впервые узнал о Холокосте. Ранее он изучал этот предмет с целью самообразования, например читал протоколы Нюрнбергского процесса задолго до того, как собрался посетить Израиль. Скорбь Але‑Ахмада по «6 миллионам евреев, забитых в крематориях Европы, прокаженной фашизмом» в особенности поразительно, если сопоставить его с отрицанием, опошлением и издевательством над Холокостом, характерным для его последователей в Исламской Республике.

Але‑Ахмад интересовался и кибуцным движением задолго до того, как ему представилась возможность посетить кибуц. Этот «краеугольный камень Дома Израилева», как он называет кибуц в своем травелоге, и вызвал в нем интерес к Израилю. Выйдя из коммунистической Народной партии Ирана «Туде» в конце 1940‑х, он и его товарищи‑перебежчики обнаружили в кибуце превосходную альтернативу советскому колхозу — репрессивной русской версии сельскохозяйственного коллектива. Это произошло в 1948 году, сообщает он, и с тех пор он и его окружение стали «постоянными потребителями израильских газет, журналов и брошюр». Его страстное увлечение Израилем, спровоцированное знакомством с феноменом кибуца, позднее расширилось, включив также интерес к еврейству вообще, который он подпитывал чтением еврейской Библии. Данешвар, в свою очередь, также видела в кибуце идеальную модель. Гостевая книга кибуца Айелет‑а‑Шахар хранит запись, сделанную рукой Данешвар и обнаруженную израильским историком Лиором Штернфельдом, которая гласит: «Как мне видится, кибуц является ответом на проблему всех стран, в том числе и нашей».

Але‑Ахмад не только в кибуце видел образец для подражания — он считал образцом Израиль как таковой. По его мнению, Израиль в совершенстве овладел формулой модернизации без вестернизации. Израильтяне, сохраняя самоуважение, переняли инструментарий и технологии современного индустриального Запада, добившись в результате значительных успехов. Но им удалось добиться этого, если библейская аллюзия здесь уместна, без продажи права еврейского первородства за западную похлебку. Именно это делает Израиль «лучшим образцом того, как следует взаимодействовать с Западом».

Еще одно израильское ноухау, которое, по его мнению, Ирану стоило перенять, это «схождение» Запада и Востока в израильском обществе. Вопреки Киплингу, в Израиле «эти двое» не только «сошлись», но и слились в гармонии. «Они слили Восток и Запад вместе в одну узкую чашу». Что именно он имеет в виду, помимо принятия Израилем иммигрантов и с Востока, и с Запада, он не уточняет. Как бы то ни было, представляется, что для Але‑Ахмада достигнутое Израилем равновесие между еврейской культурой и западными технологиями и между Востоком и Западом в целом было частью более широкой способности Израиля к интеграции — будь то интеграция иммигрантов из разных культур, религии в общество, социализма и капитализма, демократии и идеологии государства‑нации. Несмотря на любые неудачи Израиля в каждой из вышеперечисленных сфер, Але‑Ахмад находил больше поводов для похвалы, нежели для критики.

Однако присутствует и критика, хотя, критикуя, Але‑Ахмад противоречит сам себе. Если в одном месте Израиль описывается как «чудо, чьи лидеры идут вперед во имя чего‑то более грандиозного, чем права человека», то в другом месте он назван «наскоро устроенной компенсацией за грехи фашистов». Эта более поздняя характеристика является реакцией Але‑Ахмада на хорошо знакомое обвинение в том, что Израиль — это западный откуп за Холокост, снятый при этом с банковского счета палестинцев. В такой интерпретации палестинцы становятся «жертвами жертв», как позже скажет Эдвард Саид. Но если Але‑Ахмад и считает, что Холокост был «грехом Запада, за который я, человек Востока, расплачиваюсь», — это была, по всей видимости, цена, которую он был рад заплатить. «Я, пострадавший от этих безродных арабов, — пишет он, — рад присутствию Израиля на Востоке». Здесь он сменяет свое сочувствие палестинцам как типичным жертвам Запада на сочувствие евреям как типичным жертвам арабов.

Однако пятая и заключительная глава путевых заметок, написанная, предположительно, в июле 1967‑го, спустя четыре года после завершения основной работы и месяц после Шестидневной войны, становится не столько противоречием, сколько поворотом на 180 градусов. В то время как первые четыре главы книги, по большей части, воздают дань уважения Израилю, пятая глава — это ядовитый пассаж, в котором осуждается не только Израиль, но и сами евреи. В отличие от предыдущих глав, свободных от антисемитизма, заключительная представляет собой почти полный набор всех антисемитских ярлыков, которые породило современное воображение: «Французская пресса находится в руках евреев». «Евреи управляют всеми телепередатчиками в Нью‑Йорке (13 сетей), а также большинством издательств и газет». Израиль «поддерживают капиталисты Уолл‑стрит и Банк Ротшильда». «Конечно, евреи скупы. Нам это давно известно». «Сионизм опасен, потому что это оборотная сторона нацизма и фашизма».

Хотя после Шестидневной войны некоторые иранские интеллектуалы, ранее сочувствовавшие Израилю, действительно ополчились на него, все же есть веские основания подозревать, что странная несообразность пятой главы путевых рассказов является результатом искажений, внесенных Шамсом Але‑Ахмадом, братом Джалала. Шамс, ложно утверждавший, что его брат был убит тайной полицией шаха, был одним из литературных душеприказчиков Джалала и одновременно одним из лиц, назначенных Хомейни для руководства послереволюционным Комитетом культурной революции. В 1984 году он впервые опубликовал в полном объеме заметки Джалала о путешествиях под им самим придуманным заглавием: «Путешествие в Землю Ангела смерти» (игра слов: в исламе, как и в иудаизме, Азриэль, созвучный Израилю, — это Ангел смерти).

Фанатизм Шамса, его преданность Хомейни и тот факт, что полностью путевые заметки впервые увидели свет в пропитанной ненавистью к Израилю Исламской Республике, указывают на то, что с большой вероятностью он был автором не только заглавия книги. Кроме этих факторов, а также более позднего появления пятой главы и ее разительного отличия от предыдущих четырех, она также отличается от основного текста по стилю (более витиеватому) и форме (эпистолярной).

Последовал ли Шамс примеру Элизабет Фёрстер‑Ницше, сестры и литературного душеприказчика Фридриха, которая пересыпала архив Ницше фальсификациями в духе нацизма, приписав их своему покойному брату? Или не последовал? Каким бы маловероятным это ни казалось, при всех аномалиях последней главы не исключено все же, что все пять глав были написаны одной и той же рукой. Возможно, лучшим доказательством их подлинности является неустойчивый характер мышления самого Але‑Ахмада. Как интеллектуал, Але‑Ахмад был импульсивным, непоследовательным и нервным, поэтому подобное непостоянство в пристрастиях было для него вполне типично. Даже его пресловутая поддержка и пропаганда ислама были лишь последним увлечением в целой серии флиртов с другими идеологиями. Данешвар признает это в «Закате Джалала», книге элегических воспоминаний о своем браке, отмечая, что «частичное возвращение Але‑Ахмада к религии» произошло после того, как он «уже испробовал марксизм, социализм и, в определенной степени, экзистенциализм».

Кроме того, жизнь Але‑Ахмада была полна парадоксов. Он был хулителем Запада и в то же время стремился жить в Западной Европе, он провозглашал себя феминистом и дурно обращался с собственной женой, представлялся страстным защитником ислама и вел определенно неисламский образ жизни, выступал против шаха и находился на протяжении длительного времени на службе монархии, критиковал мулл и видел в них спасителей своей страны. Недаром Данешвар выражает удивление в «Закате Джалала»: «Неужели все мужчины — узлы противоречий или только Джалал таков?»

Кем бы ни был автор последней главы путевых заметок, ясно одно: иранский писатель, который помог заложить основу государства, поставившего себе целью стереть Израиль с лица земли, посещал еврейское государство и восхищался им — по крайней мере, какое‑то время. И если это звучит иронично или противоречиво, то это прекрасно вписывается в историю отношений между Ираном и Израилем и — шире — между Ираном и евреями, которым всегда были свойственны ирония и противоречия.

История евреев Ирана является лучшим тому примером. Ни в одной другой стране мусульманского мира евреи так не страдали и так не процветали. Принудительные обращения, погромы, кровавые наветы, дискриминационные законы угнетали иранских евреев на протяжении веков — вплоть до эпохи правления шаха и его отца (1925–1979), когда иранские евреи получили все гражданские права, редко сталкивались с насилием и даже преуспели до такой степени, что к 1970‑м годам, по мнению израильского ученого иранского происхождения Давида Менашри, «они, вполне возможно, представляли собой самую богатую еврейскую общину в мире, если судить по доходу на душу населения». Если такие иранцы, как Али Хаменеи или Махмуд Ахмадинежад, упивались отрицанием Холокоста, другой сын Ирана в 1940‑х годах спас многих евреев от нацистской машины смерти. Во время своей службы в посольстве Ирана в Париже дипломат Абдул‑Хусейн Сардари, известный как иранский Шиндлер, выдал евреям Франции более тысячи паспортов, тем самым сократив число жертв того самого геноцида, который отрицает Исламская Республика. И если правительство Ирана печально известно своими антисемитскими заявлениями и инициативами (например, спонсорством конференций, отрицающих Холокост, и конкурсами карикатур, которые его высмеивают) в большей степени, нежели любое другое правительство Ближнего Востока, то в ходе опроса, проведенного Антидиффамационной лигой в 2014 году, обнаружилось, что население Ирана — наименее антисемитское в самом антисемитском регионе мира. В свете всех этих парадоксов иранский интеллектуал, который одновременно восхищался Израилем и вдохновлял иранскую революцию, предстает не таким уж и странным явлением.

Оригинальная публикация: The Iranian Intellectual Who Inspired the Islamic Revolution and Admired Israel

Участие евреев в политической жизни Ирана

Евреи Ирана не участвуют в антиправительственных демонстрациях