На их плечах: Илана Липкина

В издательстве «Книжники» готовится к выходу книга «На их плечах». Это воспоминания о женщинах, соблюдавших законы иудаизма и сохранявших традиции в годы советской власти. Составитель книги Хаим‑Арон Файгенбаум, чья семья тоже прошла трудный путь подпольного соблюдения, собрал воспоминания еврейских женщин или воспоминания о них, дабы показать, что, в то время как мужчины уходили на заработки, воевали или сидели в лагерях, именно женщины сохраняли традиционный уклад, соблюдали кашрут, давали детям религиозное воспитание.

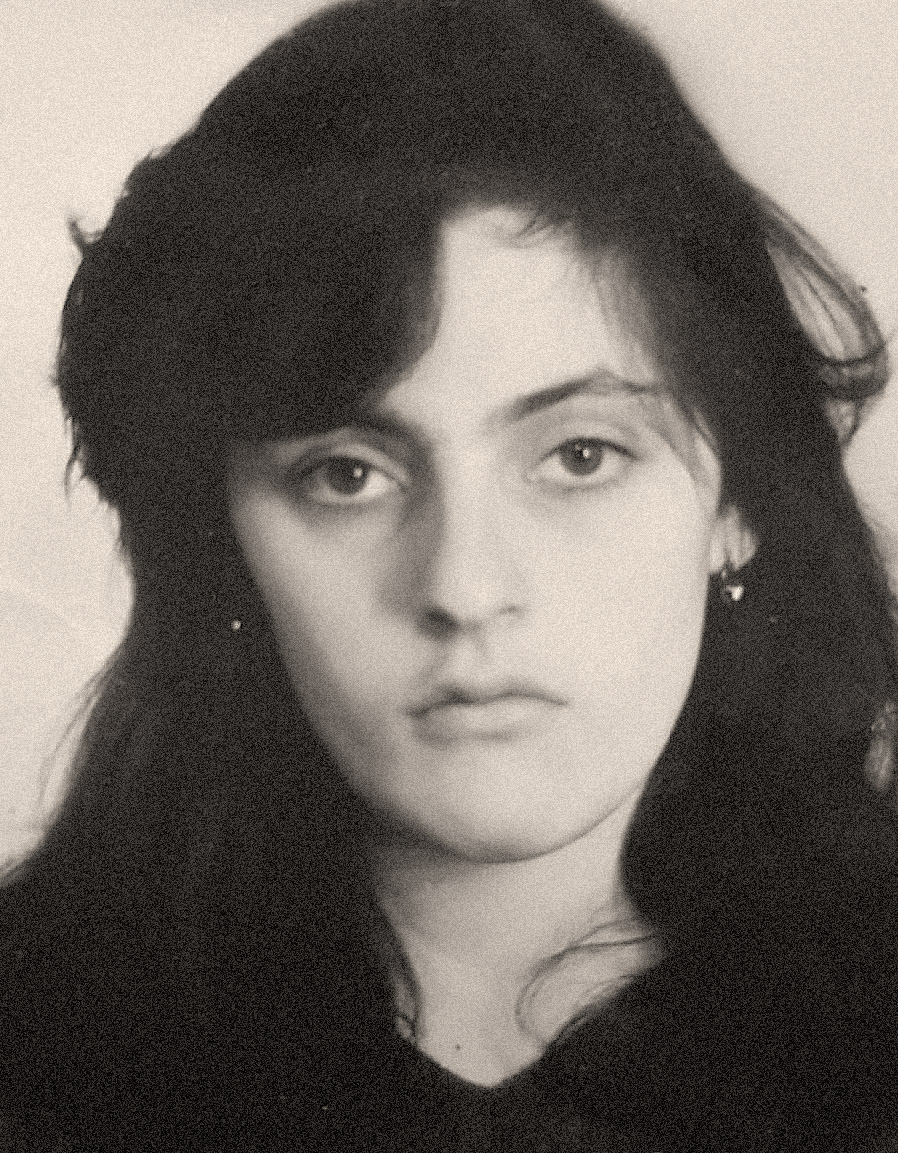

Илана Липкина

Илана Липкина (в девичестве Фирдман) родилась в Харькове в 1966 году, переехала со своим мужем Мордехаем (Матвеем) Липкиным и двумя сыновьями в Израиль в 1988 году. В последующие годы у них родились еще двое сыновей. 8 июля 1993 года Мордехай погиб в теракте. В месяце тамуз мы отметили его йорцайт.

Я родилась в Харькове в 1966 году. Я — единственный и поздний ребенок в еврейской семье. Меня назвали Елена, родителям просто нравилось это имя. Я — второе поколение после Катастрофы. Мои родители детьми пережили Вторую мировую войну. Со стороны папы я еще второе поколение переживших советские лагеря. Мой папа 15 лет находился в лагере, строил город Ангарск (это было еще до моего рождения). Его осудили при Сталине, выпустили после смерти Сталина, а реабилитировали еще позже.

Родителей своего папы я застала. Я, собственно, застала всех бабушек и дедушек. Родители моего папы были, я бы сказала, такой советской интеллигенцией. Его папу, моего деда, звали Песах, он был кандидатом наук и преподавал в институте в Харькове что‑то связанное с физикой. Сам дедушка, конечно, родился не в Харькове, он с Западной Украины, из местечка неподалеку от Львова. Его родственники постепенно перебрались во Львов, а потом, в 1949 году, переехали в Израиль более или менее в большинстве своем. Не думаю, что его семья была соблюдающей, хотя родственники, которые приехали в Израиль, соблюдали. Но его семья совершенно очевидно была традиционная. Он если сам и не соблюдал, то, так сказать, имел представление. Во времена моего детства дедушка выписывал «Советиш геймланд», такой журнал на идише . Я представляю, каково это было — получать такой журнал, когда весь подъезд об этом знает. Кстати, дедушки и бабушки и с папиной, и с маминой стороны говорили на идише время от времени. То есть я вспоминаю, что я их не понимала. И те и другие вполне пользовались идишем — не как первым языком, как вторым, но родители уже идишем не владели, может быть, понимали чуть больше, чем я. Нужно сказать, что последние годы дедушка Песах все время говорил, что он всю жизнь мечтал умереть в Палестине. Я не уверена, что я помню это со слов дедушки, но я это знаю со слов папы. Дедушка умер году в 1973–74‑м, я была еще маленькая, только пошла в школу.

А бабушка, папина мама, Соня была доктором, детским врачом. Ее семья из Белоруссии, я не исключаю, кстати, что и она родилась в Белоруссии. Я видела ее свидетельство о рождении, где написан целый роман о том, что такая‑то была беременна, что у нее родилась девочка… Это целый рассказ на двух страницах. Она примерно 1907–1908 года рождения. И на этой бумаге стоит печать, что выдан паспорт, то есть эта бумажка, письмо, и было метрикой, свидетельством о рождении. Ее папа, мой прадедушка, шил в Харькове сбрую для лошадей, и у него была мечта: он очень хотел, чтобы его дочери стали врачами. Нужно сказать, что он преуспел в этом деле. Семеро из его восьми дочерей таки стали врачами. Они были такие, я бы сказала, скорее, просоветские. При этом очень еврейские, но совершенно просоветские.

Еще у папы был старший брат Давид, но он умер перед тем, как я родилась. Я его не застала. Он был женат, его сын теперь живет в Америке. Меня должны были назвать Давидом, но так как я родилась девочкой, то Давид появился только через поколение. Давид воевал, дошел до конца войны и, видимо, подорвал свое здоровье.

Папа мой был 1929 года, звали его Вениамин, в паспорте он был записан как Вениамин Петрович. Это так переделали имя Песах. В свидетельстве о рождении дедушка был записан Песахом. В паспорте, я думаю, он был Петр.

То есть со стороны отца семья была достаточно светская, но при этом очень еврейская. Нужно сказать, что с бабушкой и дедушкой с папиной стороны у меня почти не было отношений. Я выросла с другими бабушкой и дедушкой — с мамиными родителями, а с папиными я была очень мало знакома.

Теперь про маминых родителей. Дедушку моего Яшу прислали из Белоруссии в Харьков, когда ему было лет 13, то есть в возрасте бар мицвы. Он начинал с того, что у еврейского купца носил сумки. Годам к 18 он стал главным закупщиком мануфактуры, то есть он сделал великолепную карьеру, притом что никакого формального образования у него не было. Видимо, он был человеком, который умел покупать, продавать и строить, так сказать, отношения. И он в течение своей жизни сделал хорошую карьеру.

Бабушка моя, мамина мама, тоже была доктором, стоматологом, но она работала очень недолго. Я вчера искала фотографии, оказалось, что есть фотография бабушки в таком белом халате — это примерно 1919 год, и она закончила учиться на доктора. Дедушка был старше бабушки лет на двенадцать, а может быть, и больше, и он сказал, что женился не на докторе. Вот бабушка и не работала, но во времена НЭПа дедушка оставил шахту и вернулся в Харьков, записался на биржу труда, что спасло жизнь ему и его семье. И вот тогда бабушку послали работать на шахту. Это был короткий отрезок времени.

У мамы тоже был один брат и тоже старший. Про маминого старшего брата наш рижский родственник, который теперь живет в Кирьят‑Арбе, сказал: «Он как в третьем классе поднял пионерский салют, так его никогда и не опускал». Он был такой общественный, просоветский, был инженером, работал всю жизнь во Дворце пионеров. Занимался какой‑то ерундой там, но ему очень нравилось. Звали его Иосиф, Йоня — это по‑домашнему.

Маму звали Галя. Она была записана именно Галей, а не Галиной. Я думаю, что имелась в виду Голда, но записали ее Галей. В Израиле тоже бывает имя Галя, видимо, есть в этом что‑то. У дедушки Яши были какие‑то «сантименты». Например, есть дневник, который он начинал вести, где дата проставлена ивритскими буквами. У меня заняло много время, пока я сообразила, что он написал дату на идише. То есть я думаю, что он понимал, почему маму записали, скажем, не Галиной, а Галей. Дедушка постился в Йом Кипур, хотя никогда нам этого не говорил, но я это знаю с очень ранних времен, еще до того, как я начала что бы то ни было соблюдать. Я даже помню, он оставлял свет в туалете. Свечку боялся жечь, оставлял свет. Кроме того, наша семья праздновала Песах — нельзя сказать, что соблюдала, это было бы слишком громко сказано, но праздновала. У нас дома всегда была маца, пасхальная посуда. По‑моему, еще одна или две вилочки из этого пасхального набора остались и по сей день. В Харькове был молитвенный дом, где можно было купить мацу. Были годы, когда, мне кажется, бабушка пекла мацу сама. Я помню, что она меня учила, как проводить палочкой, то есть я не исключаю, что она покупала не всю мацу, а часть пекла со мной — именно чтобы научить меня, а не чтобы сделать запас. Дядя, мамин брат, был обрезан, мало того, когда у дяди родился ребенок, то мой дедушка и второй дедушка взяли ребенка и сделали ему обрезание. Дядю в известность не поставили. Я думаю, что на самом деле традицию знали все, все без исключения, и семья была очень еврейская. Это очень важно. Это то, что я объясняла тут недавно своим детям или их приятелям: притом что семья была нерелигиозная, было совершенно понятно, что мы женимся и выходим замуж за евреев. То есть были какие‑то вещи, которые были совершенно очевидны. Еврейское самосознание существовало и было очень выраженным.

Перед тем как говорить уже о своей жизни, нужно, конечно, рассказать о войне. Папин отец воевал, и папин брат воевал. Слава Б‑гу, вернулись живые. Родственники дедушки подо Львовом, которые не успели уехать, там и остались. Бабушкины родственники из Белоруссии, соответственно, тоже. Я знаю, скажем, что у дедушки Пети‑Песаха был родной брат в Париже, который занимался научной работой, но, с тех пор как в город вошли немцы, больше про него никто ничего не знал.

Мамина семья на момент начала войны жила в Харькове. Мамин папа отправил в эвакуацию бабушку с мамой и с дядей (у дяди было очень плохое зрение, в армию его не брали). Дедушка их отправил буквально в первые дни войны, когда все еще говорили, что нечего ехать, все будет хорошо. Дедушка оказался человеком очень прозорливым. Он дал бабушке соль, он дал бабушке папиросы, отдал все драгоценности, которые были, и сказал, что их нужно менять на еду, хотя в тот момент еще ничто не предвещало. Речь идет действительно о первых днях войны.

С дедушкой связана интересная история. Ее мне рассказал мой дядя. Дедушка работал на трикотажной фабрике, и ему, как и всем руководителям (я не знаю точно, какую должность он занимал на этой трикотажной фабрике), было поручено до прихода немцев фабрику уничтожить и доложить об этом. Так было поручено и руководителям всех остальных трикотажных фабрик на Украине. Дедушка выполнил все распоряжения. И потом, когда немцы уже были в городе, несколько дней выбирался из Харькова пешком вместе с советскими солдатами. То есть дедушка был там до последнего дня и ушел с солдатами. Кроме того, дедушка нашел наркома легкой промышленности Украины, чтобы доложить, что он выполнил указания. Обратился к часовому около вагона и попросил позвать наркома. Нарком вышел и говорит часовому: «Что за оборванца ты мне привел?» — дедушка в этот момент заплакал. И тут нарком его узнал. Оказалось, что дедушка единственный из всех, кого послали уничтожать заводы, пришел отчитаться. Нарком сказал: «Знаешь, если ты все это сделал, ты будешь начальником снабжения нашего поезда» — а поезд шел в Куйбышев. Дедушка стал говорить, что у него семья в Ташкенте, что он, вообще‑то говоря, шел только сообщить. На этом их переговоры с наркомом закончились, и дедушка поехал вместе с поездом в Куйбышев. Довел поезд наркома Украины до Куйбышева и только потом приехал в Ташкент. Приехал очень вовремя, потому что бабушка к этому моменту весила уже 47 кг, и у нее была пеллагра, она очень сильно потеряла в весе из‑за голода и этой болезни. Если бы не дедушка, по всей вероятности, она бы не выжила. Дедушка нашел еду, и как‑то все устроилось. К моменту окончания войны он был представителем легкой промышленности Узбекистана в Москве. Он во время войны ездил в Москву, у него был номер в гостинице «Москва». При этом формального образования у него не было. В армию его не призвали: во‑первых, ему было за сорок, во‑вторых, я думаю, они про себя решили, что он полезен в тылу. И дедушка с бабушкой оставались еще после войны в Ташкенте, дедушка работал. То есть мама вернулась после войны, а дедушка с бабушкой еще до 1950 года были в Ташкенте.

Многие двоюродные и троюродные родственники дедушки и бабушки из Белоруссии, которые остались, не уехали, конечно, погибли во время оккупации. Бабушкины сестры остались живы. Одна бабушкина родная сестра Роня, та, что была лором, пошла на фронт, воевала. И она, собственно, так семью и не построила. Она до 75 лет работала в Енакиеве доктором‑лором. В 75 лет он ушла на пенсию. Говорят, она была очень ценным доктором. Кода я ездила на тестирование в 1973 году, еще были люди, которые помнили ее. Это маминой мамы родная сестра. Другая сестра была в эвакуации, один ее сын погиб на фронте, а другой — в сталинских лагерях. Более дальние родственники — кто остался там на Украине (а бабушка из Енакиева, с Донбасса), естественно, там и погиб. Дедушкины родственники тоже погибли в Белоруссии, я даже не знаю, ни кто они, ни что они. Хотя дедушка все про всех знал. Пока дедушка был жив, мы видели и слышали постоянно всех родственников, он всем посылал открытки по случаю рождения, по случаю окончания. Сама я этого не помню. Я же была очень маленькая. Дедушка умер, мне было 7–8 лет. Бабушка Ася мне всегда рассказывала, как они жили в эвакуации. Это был рассказ в качестве сказочки на сон грядущий. Очень хорошо, в подробностях я помню, как они собирались.

Мама после войны вернулась в Харьков, училась. Когда она окончила университет, был 1955 год. Ей дали свободный диплом и никуда вообще не брали на работу. В какой‑то момент она дошла до эскалаторного завода, и там директор ей сказал: «Дочка, если я тебя не возьму, никто не возьмет тебя». Он приехал с Западной Украины, был настоящим украинцем, но он вырос и учился в местечке. Диплом его техникума был написан на украинском и на идише. Он взял маму на работу, и она проработала там всю свою жизнь — с момента, когда окончила университет, и до момента, когда вышла на пенсию. То есть мама была инженером‑экономистом и работала начальником планового отдела на этом эскалаторном заводе. Там было еще некоторое количество евреев. Все‑таки эскалаторный завод — это не завод Малышева, который выпускал танки, и не тракторный завод.

Родители мои поженились в 1965 году. Нужно сказать, что папа с 20 до 35 лет сидел, то есть 15 лет он просидел, с 1949 по 1964 год. Папа вышел из лагеря, женился на маме, и родилась я. До 17 лет мне никто особенно про лагерь не рассказывал. Я не думаю, что от меня скрывали, но и не рассказывали. Приезжали папины лагерные друзья, были фотографии, можно было догадаться, но мне специально никто не говорил.

У папы был двоюродный брат, который делал коронки и зубы, а папа ему помогал. Их обвинили… какая‑то валюта… золото… Я так понимаю, что папиной вины было еще меньше, чем брата. Двоюродный брат уже был женат, и на семейном совете решили, что, так как папа молодой и неженатый, он возьмет вину на себя. Никто не подозревал, что так это все произойдет, но вышло как вышло. При этом бабушка наша (у нее был орден Боевого Красного Знамени или Трудового Красного Знамени) ходила к кому‑то на прием, бросала свои ордена на стол, требовала, чтобы папу выпустили. А дедушке Пете (Песаху), с другой стороны, разрешили защищать диссертацию. Это очень по‑советски. Часть семьи запугивают и сажают, а другой — дают возможность продвигаться. Очень советская искушенная манера вести дебит и кредит. Главное, что сначала папу посадили, потом выпустили, потом реабилитировали. Лучшие годы своей жизни, с 20 до 35 лет, он провел в заключении. Папа построил город Ангарск на реке Ангаре — это под Иркутском, недалеко от Байкала.

Папе очень повезло, во‑первых, потому, что на строительстве работал его двоюродный брат Давид, который со временем стал главным инженером завода и, видимо, папу как‑то поддерживал. Давида послали по распределению в Ангарск, куда папу послали в лагерь. В результате Давид там женился на русской женщине и прожил всю жизнь. Я была в Ангарске в одной из поездок «Наале». Он показал мне, где был лагерь. А его жена Маша несколько раз была в Израиле, и она всегда говорила: «Я больше еврейка, чем они. Они меняли фамилии на Иванов, а я поменяла фамилию Иванова на Фирдман».

Кроме того, в лагере был такой человек по имени Николай Сергеевич, дворянского происхождения, врач, доктор ветеринарных наук, воевал. В частности, на войне он попал в окружение, воевал вместе с югославскими партизанами, получил звание Героя Советского Союза, а когда испортились отношения с Югославией — у него забрали звание и посадили. Он, естественно, работал в медсанчасти. Папа был примерно ровесником его дочери (мы по сей день на связи с его дочерью), и Николай Сергеевич к папе отнесся как к сыну. Он его забрал в медсанчасть. Папа ему помогал, ассистировал в самых разнообразных операциях. Что бы ни делал Николай Сергеевич, папа был при нем. Тот его кормил, поил. Когда у папы был туберкулез, он его выходил. Уговорил папу бросить курить. Я не знаю, было ли это всегда или жизнь в лагере сделала Николая Сергеевича человеком очень православным. И нужно сказать, что, когда мне было 9–10 лет, он и его жена забирали меня к себе на лето. У них был дом, и два года подряд они меня брали к себе на все лето. У них была внучка Ника, моложе меня лет на 5–6, с которой мы по сей день очень дружны. Так вот, я видела, как они с Никой молятся. Они с Никой молились по утрам. Когда я подходила, Николай Сергеевич всегда говорил: «Тебя это не касается, у тебя другое…» У него было внутреннее ощущение, что это не мое. Он учил свою внучку вопреки своему зятю, который был членом партии. Он мог легко и меня вместе с Никой научить молиться, но мне он очень четко поставил границы. Первые еврейские книжки дал мне читать Николай Сергеевич. Я помню, книжка с ятями называлась «Моя первая священная история», такие библейские рассказы. Николай Сергеевич был ярый антисоветчик. Он все время повторял: «Я всегда говорил папе, что вы уедете в Израиль». Он слушал вражьи голоса, дома папа тоже слушал иногда, но у Николая Сергеевича жизнь заключалась в этом, и он все время говорил папе: «Вы уедете».

Когда папу освободили, он устроился работать на санстанции. Папа вышел, я думаю, в 1964‑м, в 1965‑м они мамой поженились, в 1966‑м я родилась. Сначала мы жили с одними бабушкой и дедушкой, потом с другими бабушкой и дедушкой, потом объединились. Всегда мы жили с кем‑то. Своей квартиры у родителей никогда не было, естественно. До моих девяти лет мы даже жили в коммунальной квартире, но с соседями все было вполне хорошо, у нас были нормальные отношения. Разве что при соседях мы мацу, например, не ели. Я знаю, что хранили мацу всегда в наволочке и нужно было есть втайне, не дай Б‑г там, чтобы зашли соседи или кто‑то еще. Это было опасно. По крайней мере, это считалось опасным. При этом у нас во дворе жило немало еврейских семей, а среди друзей по двору было немало евреев. Харьков — город, в котором я выросла, — достаточно еврейский. Но с первым проявлением антисемитизма я столкнулась уже в 3–4‑летнем возрасте. На улице говорили: «Ты еврейка» — я это хорошо очень помню. Столько, сколько я себя помню, я знала, что я — еврейка. И я знала, что нужно это иметь в виду. Я знаю, что был близкий очень друг родителей, который умер от инфаркта, в частности, от того, что он очень хотел быть главным инженером, а его не назначали. Я знаю, папин брат Давид очень обижался — он все никак не мог защитить диссертацию. Антисемитизм был не бытовой, он был такой, скорее, государственный. На бытовом уровне, я думаю, что родители общались с людьми, которые не были антисемитами. Хотя папа у нас время от времени дрался, если он слышал «жидовская морда». Папа никогда в жизни не спускал такого, при нем этого сказать было нельзя. Я помню, что в санстанции областной он кому‑то набил морду. Ему стали говорить, что этот, которого он ударил, ветеран войны. Папа ответил, что это его личные трудности.

С другой стороны, мне очень повезло, потому что в школе № 1, где я училась, практически не было антисемитизма. Эта школа находилась напротив обкомовского дома, где жили сотрудники обкома партии, поэтому там учились дети работников обкома и райкомов, внуки директоров заводов и евреи со всего города. В школе довольно быстро образовалась еврейская компания. С переходного возраста начиная у нас была очень еврейская уже компания. Учителя тоже были еврейскими. И в народе над этим подшучивали, называли эту школу синагогой. Мы антисемитизма не испытывали там вообще, хотя, когда мы оканчивали школу, половина нашего класса поменяла фамилии на более русские, украинские, кто на что мог. Не из‑за антисемитизма — просто нужно было куда‑то поступать и жить дальше. Было понятно, например, что в медицинский институт я не смогу поступить. Это был государственный антисемитизм. Я помню из глубокого детства: мы — евреи и должны это скрывать. И должны быть лучше других, чтобы нас взяли туда, куда берут других.

Трагедия была в пионерских лагерях, это действительно была трагедия — ехать в пионерский лагерь с еврейской фамилией. Это всегда было очень тяжко. Иногда мы ехали с друзьями, иногда я оказывалась одна в ситуации, когда должна была отстаивать свое еврейство. Лагерь я помню как место достаточно травматичное.

Итак, мое детство прошло в Харькове, а в 17 лет, когда я окончила школу, я поехала в Москву — поступать в Московский педагогический институт имени Ленина — и поступила с первого раза. В паспорте я была записана еврейкой, но в этот институт принимали евреев. Кроме того, два года я занималась с частными учителями в Харькове и в Москве. Я в 9–10‑м классе каждые каникулы приезжала заниматься в Москву. В Харькове у меня были частные репетиторы, то есть я много занималась, чтобы поступить. Я думаю, просто так я бы не поступила.

Одна из моих частных учительниц, которая меня готовила к поступлению, преподавала в нашем институте. Она была русская тетка, замужем за армянином, доктор биологии, вся из себя сельская женщина, и она сказала, когда я наконец поступила в институт: «Самое важное, чтобы в синагогу ты не ходила и во всех этих делах не участвовала».

Я родом из Харькова, города, где жило 150 тысяч евреев, а ни одной синагоги там не было. То есть была синагога, но в ней размещался спортивный клуб, где мы занимались спортом, и мы знали, что это синагога. Планетарий — это синагога. Кинотеатр — это синагога. Но действующей синагоги не было. Я думаю, что и без слов Елены Николаевны о том, что не надо туда идти, я, может быть, заинтересовалась бы, но она помогла. Буквально очень быстро, на осенние праздники, мы с моей подругой Фаиной пошли в синагогу. Фаня была москвичкой, она бывала в синагоге и вообще знала, где, куда и как. Там все началось. У этой синагоги, вокруг этого места, этого пятачка произошло много всего. И с Мотей, будущим мужем, я там познакомилась, и иврит учить начала. Это все произошло там, вокруг синагоги, вокруг иврита. Синагогу я очень хорошо помню, все эти приходы в эрев шабат и в эрев хаг . Ощущение такой жажды, непонимания. Человек, который знал, что именно сейчас читают, где это место в молитвеннике, знал и мог объяснить, вызывал огромное уважение. Среди нас была какая‑то девушка, которая, выходя, говорила: «Они читают это». Это казалось совершенно невероятным.

Надо сказать, что я и Фаня познакомились в один день: я — с Мотей, а Фаинка — с молодым человеком, с которым у нее был долгий и продолжительный роман. С Мотей мы познакомились в эрев шабат, он стрельнул у меня сигарету. Когда еще было непонятно, какие у нас отношения с Мотей, этот молодой человек Фаинкин отправил меня учить иврит к Юре Бунишко (Ури Таиру).

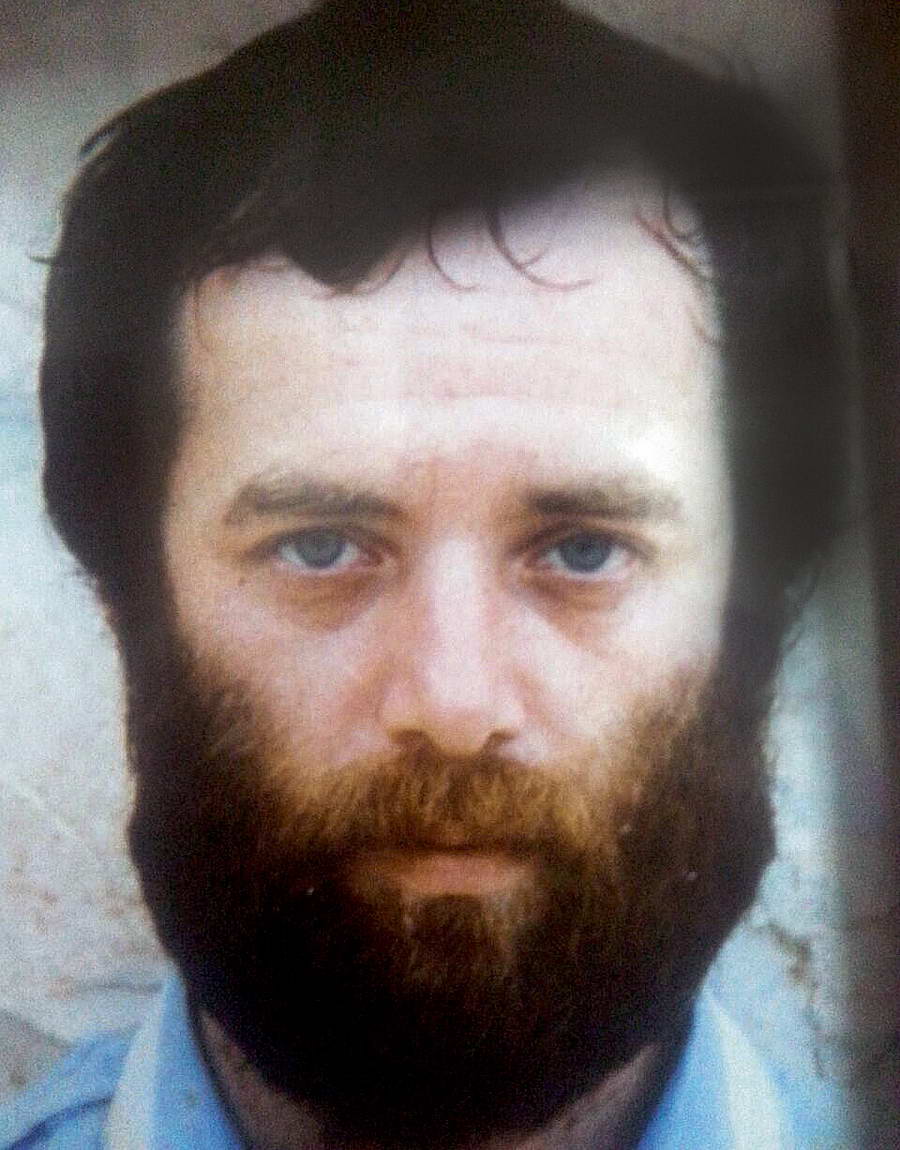

Потом у нас с Мотей начался роман, и было совершенно точно понятно, что он собирается в Израиль, но, надо отметить, тогда он еще не соблюдал. Он пришел в еврейство отчасти через дедушку, отчасти через искусство. Мотя родился в Москве. Я думаю, что и свекр, и свекровь тоже родились в Москве, но вот бабушки и дедушки — уже нет.

Его родители были далеки от своего еврейства, но дедушка Гриша Бомштейн, благословенной памяти, ходил в синагогу, и свои первые еврейские истории Мотя услышал от него. Вопросы национальной самоидентификации и корней интересовали Мотю с детства. Надо сказать, что и назван он был традиционно в честь дедушки Мордехая Липкина, погибшего во Второй мировой, но, как тогда было принято, записан был Матвеем, а не Мордехаем.

С детства Мотя рисовал, в дальнейшем это стало его профессией. Его дипломной работой по окончании Худграфа МГПИ были иллюстрации к «Конармии» И. Бабеля. Дальше были иллюстрации к повести Д. Калиновской «О суббота». Вообще, Мордехай считал, что вернулся к своим корням и к соблюдению традиций через искусство. Он писал в своих дневниках о всех видах искусства, которые присутствовали в Храме и, к сожалению, были утеряны нашим народом в изгнании.

Я познакомилась с Мотей, когда училась на первом курсе, мы встречались около полугода; когда училась на втором курсе, я вышла замуж, после второго курса уже родила ребенка. Когда мы поженились, мне было 18. Короче говоря, когда мы женились, было понятно, что мы очень ищем свое еврейство. И не только в смысле отъезда в Израиль, но и в смысле внутреннего содержания. Я помню, мы однажды поехали с Фаинкой к одной из наших еврейских учительниц обсудить, в чем заключается наше еврейство. Меня этот вопрос очень интересовал: в чем заключается еврейство кроме антисемитизма. Я, кстати, помню, что до того, как я познакомилась с Мотей и стала бывать на Горке , у меня начинался какой‑то роман с молодым человеком, который, когда я его послала, тут же обвинил меня в том, что я еврейка.

Когда родился Давид, мне уже было 19 лет, это был 1985 год. Понятно, что мы хотели делать обрезание. Мы тогда ходили уже на праздники в синагогу. Мы еще не соблюдали, но уже очень интересовались. Но Давид родился недоношенным, про обрезание и речи не шло, было вообще непонятно, выживет ли он. И было все так плохо, что Мотя пошел в синагогу спросить, что вообще делать, и Моте посоветовали как можно скорее дать ребенку имя. Мы очень колебались в выборе между Давидом и Яковом. Давид — это имя папиного брата, который умер перед моим рождением. Яков — это имя моего дедушки, маминого папы, которого я очень любила. Мы не могли выбрать: Давид или Яков. И Мотя написал мне письмо — это тоже говорит об уровне нашего понимания, — что «нужно дать имя Давид, потому что это имя царя и т. д., и оно как бы более жизненно». Сегодня я задним числом понимаю, что Яков ничуть не хуже. И тем не менее мы дали имя Давид. Нужно сказать, что, уже когда мы были в Израиле, я где‑то услышала, что царь Давид родился тоже раньше срока, видимо, действительно что‑то в этом было. В общем, дали имя Давид. Давида записали в больнице, когда ему было полмесяца. Когда ему было семь месяцев, ему сделали брит милу. Реб Мотл пришел к нам домой, а кашрута у нас дома, естественно, никакого еще не было. Реб Мотл сделал брит, на стол, который мы накрыли, положил салфеточку, достал свою там булочку и еще что‑то, сделал кидуш. Ни слова нам не сказал. То есть очень уважительно поучаствовал в сеудат мицва . Через несколько месяцев после Давида Мотя себе сделал обрезание. Это был следующий шаг. Вместе с ним был такой Паша Камха, который потом уехал в Америку, и еще один человек. Им троим, по‑моему, делали брит где‑то у хабадников, я не присутствовала. Ему делал не реб Мотл — он взрослым не делал, это был другой человек, кажется, кардиолог.

Уже будучи женатыми, мы познакомились на Горке с Гейзелем . Он спросил, что мы, кто мы. Я сказала, что учила иврит у Юры Бунишко. Он мне стал перечислять всех членов группы Юры и говорит: там была еще одна девочка, она вышла замуж за художника, потерянное колено. И Гейзель взял нас к себе в группу. Уроки проходили у нас дома, и после того Гейзель оставался, как правило, у нас ночевать, ведь он жил в Подмосковье. При этом Гейзель уже соблюдал, и я полагаю, мы стали соблюдать отчасти из‑за Гейзеля. Я думаю, что он сыграл очень большую роль в том, что мы хазарну би‑тшува и как мы хазарну би‑тшува.

Мы начали соблюдать очень постепенно, это был процесс. Мне кажется, что сначала мы начали соблюдать шабат, потом кашрут, а может быть, наоборот, но это был очень медленный процесс. Я помню, сначала мы завели посуду ради Гейзеля, чтобы он мог у нас есть. Постепенно как‑то это все. Про шабат я точно не знала до того, как попала в Москву. Может, про какие‑то праздники и знала, но точно, скажем, не про шабат. При этом я знала, например, про гефилте фиш, которую готовила бабушка. Я как бы умела это делать. Хотя я ничего не умела, когда я вышла замуж, но постепенно, после того как я вышла замуж, я научилась. Во‑первых, я пекла все время что‑то — кушать хотелось, мяса не было, приходилось выдумывать. Кстати, я помню, что у бабушки была отдельная молочная кастрюля. Были вещи, которые существовали, но я совершенно не знала почему. Я помню, что для нас это был долгий процесс. Шаг вперед и два назад. Я тут недавно где‑то прочитала, что вера и эмуна — это совершенно разные понятия. Вера — это принять что‑то, что не можешь объяснить, а эмуна — это от слова «имун», «тренировка»: ты тренируешься, что‑то делаешь, и постепенно это в тебя входит. То есть природа этих слов и их значение совершенно различны. Для нас это был процесс, я совершенно точно знаю, что это был процесс, а не то что мы встали в одно прекрасное утро и почувствовали себя религиозными. К моменту отъезда Мотя уже ходил в кипе, а я надела кисуй рош тоже еще в России. Я даже в парике там, помню, ходила. Парик у меня был для особых случаев.

В будние дни Мотя иногда бывал в синагоге. В шабат это было нереально, ведь мы жили в Крылатском. Были Ломоносовы, которые жили в Крылатском, мы иногда к ним ходили в шабат. Она меня учила там халы печь. Иногда мы ездили на шабат к Рувику Бен‑Шалому с Хаей. Они жили на Добрынинской, по‑моему, в какой‑то панельной квартире, но тем не менее оттуда можно было дойти до синагоги. Из прихожан синагоги я помню реб Мотла, реб Гейче . Я, кстати, помню Финкельберга в синагоге. И почему‑то я помню, как они пришли в синагогу сообщить, что получили разрешение на выезд. Мотя с ними был знаком довольно близко, я — не близко, но почему‑то мне это очень запомнилось.

Мы ездили в Прибалтику на еврейские дачи, мы ездили в Юрмалу дважды. На разные уроки мы ходили. Мотя вообще любил учиться. Мы более или менее концентрировались вокруг Штейнгарта — у них дома много чего проходило. Кое‑что проходило и у нас дома. У нас были книжные выставки. Нам было очень удобно, потому что у нас была своя квартира. Кроме того, у нас были дети, так что было удобней приглашать к себе. Опять же, Гейзель к нам водил. Пуримшпили, Хануку у нас праздновали. Я помню, как мы все чистили картошку и жарили латкес на кухне. Под конец было человек сто, и я сказала: «Если придет еще один человек, я не пущу», потому что в квартире стояли как в вагоне метро. Я села на этот мешок с картошкой и сказала: «Больше никого!» Я помню, мы соседям объясняли, что пришли друзья на годовщину свадьбы. Соседи ответили: «Ну и друзей у вас».

Мы жили в новом доме, в относительно немаленькой по тем временам квартире — две комнаты и кухня. У нас каждую неделю были посиделки до утра. После урока иврита собирался народ, спорил: кто — за отъезд, кто — против отъезда, кто — за религию, кто — против. У нас такой был клуб. Был период, когда тут, в Бен‑Гурионе, спрашивали людей, которые говорят с русским акцентом, учили ли они иврит в «Сохнуте», в ульпане и так далее. Пойди им объясни, что «Сохнута» не было, а ульпан был у тебя же дома. «Учил в ульпане. У себя дома».

К рождению Яши в 1987 году мы уже соблюдали. Я помню, когда родился Яша, пришли какие‑то американцы на брит и принесли нам колбасу. По этому поводу мы завели мясную посуду — до этого, мне кажется, ее у нас и не было за ненадобностью. У нас был уже дома кашрут, но у нас все было молочное, мясного не было. Я приезжала из института и пекла халу. Я не понимаю, как я успевала все это делать, но как‑то получалось. Я помню, был еще такой период, последний год или полтора, когда раз в месяц кто‑то ездил в Ригу за мясом. Кто‑нибудь из мужиков: один раз ездил Мотя, другой раз ездил Реувен.

Мотин папа относился к нашему соблюдению очень плохо. Мотина мама амбивалентно. Я не могу сказать, что нормально, но, в общем, очень старалась с Мотей сохранить отношения. Восторга это ни у кого не вызывало.

Когда мы женились, Мотя еще работал, но очень быстро перестал. Мотя уже в этот момент был взрослым человеком, он окончил МГПИ . Еще Мотя редактировал самиздатовский журнал, который Гриша Левицкий выпускал, в чем‑то таком участвовал, но, в общем, в последние годы писал картины, продавал картины по мере возможности. Мотя много работал, сделал живописную и графическую серии, посвященные Московской синагоге. Мы изучали иврит, и еврейские буквы нашли свое место на полотнах. С изучением традиций появлялись работы, рассказывающие о выполнении мицвот.

Мы искали всяких израильтян, продавали им картины. Мы всем нашим «уроком иврита» ходили в Измайлово, Давида брали в коляске, Миша играл на музыкальных инструментах, и мы там продавали Мотины еврейские картины. Есть очень интересная история, как мы с Гейзелем и Мишей Фельдманом продавали картины, и тут пришла Ора Намир , ни больше ни меньше, которая сказала, что «эта ваша еврейская тематика никому в Израиле не нужна». Гейзель ринулся вперед со своим хорошим знанием иврита. Это был очень грустный момент. Кстати, были и местные люди, которые покупали. Как‑то мы жили. Родители опять же были, помогали.

Когда нам поставили хупу, у нас уже было двое детей. Это было после рождения Яши, и Яша был грудным ребенком. Хупа была в Малаховке. Почему, собственно, хупу поставили в этот момент? Потому что приехал рав, у которого была смиха ставить хупу. Так же, как реб Мотл более или менее обслуживал всех желающих, которые хотели сделать детям брит. Давиду сделали в семь месяцев, так как ему по медицинским показаниям нельзя было делать раньше, Яше сделали в месяц, потому что в этот момент реб Мотл смог. Он бегал между желающими. В общем, его хватало. Точно так же и с хупой. Приехал какой‑то раввин, у которого была смиха, который мог поставить хупу, и было такое стечение обстоятельств, что мы могли себе это позволить. Мои родители были у нас. Я помню, что мои родители были вместе с нами на хупе. И они как‑то помогли сорганизоваться. Я помню, что я была кормящей мамой. Когда у нас была хупа, я попросила, чтобы мне в окошко дали Яшу покормить. Это я отлично помню, то есть Яша был маленький. Гостями была наша квуца , с которой мы учили иврит: Пятигорские, Штейнгарт и так далее.

Яшка родился в декабре 1987 года. Мы как раз получили вызов. Буквально перед самым его рождением. Я помню, когда Яшке сделали брит, у нас уже было на руках приглашение, которое мы получили по почте. Я не думаю, что уже были все подписи родителей, но приглашение было. На следующий день после брита Мотю вызвали в военкомат, где ему стали угрожать, спрашивать, что делали вчера у нас дома, кто был и так далее и тому подобное. Стали ему угрожать, что его могут задержать до 72 часов. До 72 часов без предъявления обвинения в каждом отделении в Москве. Их было 200 с чем‑то, типа того. Вопросы, которые ему задавали, были очень странные. Правда, про брит было понятно, что они знают, и про работу его отца. Была совершенно очевидна попытка запугать. Они знали и то и это. Ничего нового они не рассчитывали выведать. Мотя ушел утром в военкомат и пропал. До ночи его не было. Мобильных телефонов не было. Было очень страшно, было вообще непонятно, что происходит. К моему счастью, приехали друзья из Харькова, и они со мной сидели весь этот день. Мы даже не могли ничего предположить. К ночи пришел с такими рассказами. Но в этот момент, в конце 1987‑го — начале 1988‑го, на самом деле уже начали выпускать. То есть все время, каждый месяц мы кого‑то провожали. Что‑то происходило, было какое‑то движение. Поэтому мы стали очень давить на свекра и свекровь, чтобы они дали разрешение, потому что какие‑то надежды все‑таки уже были.

Были жуткие разборки с родителями. Папа моего мужа был директором завода, который выпускал советские космические корабли. И когда Мотя собирался уезжать в 1970‑х годах, его папа сказал, что ему проще его посадить, чем выпустить. Теперь я думаю, он не шутил. На наше счастье, произошли некие изменения в ситуации у свекра на работе. Они выпустили этот космический корабль, на него подали анонимку, в общем, слово за слово, не спрашивайте как, но появилась возможность получить согласие свекра. Это была долгая, тяжелая, болезненная история. Тем не менее он написал, что мы изменники Родины. Все вымотали друг другу душу. Они считали, что мои родители виноваты в том, что мы едем в Израиль. Мои родители считали, что виноват Мотя. Мотя был старше меня, трудно было обвинить его родителей. Получение этого разрешения от свекрови, потом от свекра — это было очень болезненно. В какой‑то момент пазл сложился. И мы сумели в 1987 году — в самом начале 1987 года — подать все‑таки документы.

Нужно сказать, что, когда мы старшего ребенка назвали Давид, наш свекр был просто в трансе. Он все время говорил, как он может прийти к себе на завод и сказать, что у него внука зовут Давид. При этом свекра звали Ицхак, но друзья его называли Витей. Мотя рассказывал, что, когда он был более или менее юн, шел он с отцом где‑то по лесу, встретили они каких‑то мужиков, те говорят: «Витя, привет!» — а Мотя смотрит по сторонам, не может понять, какого Витю имеют в виду. И свекр все говорил: «Как я могу прийти на работу и сказать, что моего внука зовут Давид?» На что Мотя сказал: «Если ты скажешь, что его зовут Ваня, они удивятся еще больше».

Я не могу сказать, что мои были в большом восторге от происходящего, но они более спокойно воспринимали. Я думаю, что они меньше боялись, потому что им было меньше чего терять. У папы в Израиле были родственники, которые уехали через Польшу в Израиль. Когда папу посадили, часть семьи через Польшу тогда уехала. Я всегда знала дома, что кто‑то из родственников живет в Израиле. Я помню, кстати, мне было лет пять или шесть, меня родители вечером куда‑то повезли: поехали встречаться с женщиной, которая приехала из Израиля. От меня, в общем, никто ничего не скрывал. Не то чтобы мне все рассказывали, но и не скрывали. Кроме того, родители держали две книжки про сионизм, в стиле «сионизм — оружие врага». Это была литература, из которой можно было узнать что‑то про Израиль, про сионизм. Держали это, естественно, не в книжном шкафу, а в шкафу, где лежало постельное белье. Родители слушали «Голос Америки», про Израиль они многое знали. Эта тема обсуждалась дома. Были родственники, которые уехали в 1970‑х в Америку, были друзья‑приятели, которые уехали.

Перед отъездом у нас начались проблемы с властью: после брита Яшки Мотю вызывают в военкомат и мою подружку Фаню, которая вместе со мной учится, вызывают в комитет комсомола. Я буквально за полгода до отъезда забираю документы из института. Я теоретически могла окончить институт, но мне стало понятно: ситуация складывается таким образом, что они очень заинтересованы в том, чтобы я ушла в академический отпуск, чтобы я ушла куда‑то, иначе меня исключат из института. То есть после того, как мы подали документы, я ушла из института. Мне оставалось буквально несколько месяцев до диплома, но было понятно, что, если я сейчас не уйду, это закончится хуже. Видимо, статистически им было очень некомфортно, что я получаю разрешение, считаясь студенткой института. Благодаря тому что я забрала документы, мы получили разрешение. Кто‑то посоветовал. Мир был не без добрых людей. Надо сказать, что, когда я пришла забирать последние документы из института, когда уходила из комсомола, они все желали всего самого лучшего, то есть на личном уровне они относились к этому нормально. Я ведь, пока не вышла замуж, была большой активисткой в школе, в институте. Кстати, из комсомола исключили меня как‑то заочно, я в этом не участвовала. То есть разбора, что я изменница Родины, не было. Я помню, что, когда я еще училась в школе, классе в четвертом наверное, уезжали двое мальчиков из восьмого или девятого класса и было общее собрание, их исключали: «Так им и надо, изменникам Родины!» — то есть это было очень мерзко.

Мы приехали в Израиль в последних числах ноября или первых числах декабря 1988 года. Нас встречали Гейзель и Реувен Дягтерев. Мы поселились в мерказ клите в Гило. Мотя пошел учиться в «Швут Ами» . Я месяц проучилась в ульпане, который находится в Хар‑Нофе. Месяц в общей сложности у меня получилось перед родами, а дальше случайно или не случайно… Тогда ходили в рабанут рашит звонить в Россию. Была такая возможность звонить бесплатно, все звонили. Мотя с Гейзелем пошли туда звонить, встретили Борю Бермана, который за 15 или 20 минут убедил Мотю, что мы должны переехать в Алон‑Швут, потому что тогда открывался первый курс ешивы для русскоязычных. Мотя тогда вместе с Яником, вместе с Бегуном и другими занимался на том курсе. Потом он уже преподавал на этих курсах. Мотя вернулся домой, мы к тому моменту уже переехали из мерказ клиты в Неве‑Яаков. И даже купили в Неве‑Яакове квартиру, в которой мы не жили в результате ни одного дня. Мотя вернулся домой и сказал, что мы переезжаем в Алон‑Швут. Я была, наверное, на девятом месяце беременности, может быть, в конце восьмого. Лёма родился очень быстро после того, как мы переехали в Алон‑Швут. И переезжали мы в Алон‑Швут буквально на пару месяцев для того, чтобы Мотя мог поучиться. И так мы остались в Гуш‑Эционе. Мотя продолжил учиться здесь, в Алон‑Швуте, в ешиве. Сначала в русской группе, потом просто в ешиве, немножко преподавал. Мотя начал работать тогда художественным редактором у Эллы Сливкиной в «Краткой еврейской энциклопедии» на русском языке. И там же была «Библиотека‑Алия» Риты Шкловской, Мотя там делал какое‑то количество обложек. То есть Мотя был при деле, продолжал работать. А я пошла на курсы психологов и дефектологов, с Бориной же легкой руки. Курсы я благополучно окончила и начала работать в школе в Алон‑Швуте. Я была йоэцет бе‑иньяней а‑олим .

Двое детей у нас родились здесь. Авшалом родился ровно через девять месяцев по приезде, сразу как мы приехали в Алон‑Швут, 3 августа 1989, бе‑симан алия. Дальше мы решили стать совсем уж поселенцами. Мотя всегда говорил, что Алон‑Швут — это место для цадиким, а Ткоа — это попроще и для нас. И в 1991 году мы переехали в Ткоа, где родился Цалик (Бецалель). Тоже я была на девятом месяце. Это, видимо, наш стиль.

Мотя творил, пробовал себя в разных стилях и техниках. Иерусалим и Иудейские горы, природа и люди, которые нас окружали, — все это перемещалось в новую реальность на его холстах. Он работал очень много, часто по ночам, а я всегда спрашивала, куда ты спешишь, а Мотя не готов был откладывать на потом, будточувствовал, что его время здесь, с нами, ограничено. Мордехай успел в Израиле очень много, у нас родились еще двое сыновей. Выставки. Иллюстрации. Преподавание традиций и искусства. И успел очень мало, всего пять лет успел жить и творить в Израиле. Четверо маленьких детей Давид, Яков, Авшалом и Бецалель остались сиротами, старшему еще не было восьми лет, а младшему двух.

Мы победили. Дети выросли. У Якова родился сын, которого назвали в честь дедушки Мордехай‑Авихай. Мотя здесь, с нами, его картины и дневники разговаривают с нами.

Мы помним.

Когда в 1993‑м Мотя погиб, я вернулась в Алон‑Швут к своим родителям. В 1990 году мои родители приехали в Израиль. Папа жил в Алон‑Швуте, папа умер в 2005 году. Папа всегда ходил в эрев шабат в синагогу. Я не могу сказать, что он стал религиозным человеком, но его уклад жизни предполагал шабат. Родители приехали в 1990‑м, а свекровь сделала алию после того, как Мотя погиб уже, через пару лет. Мотина сестра приехала, когда родился Лема, в 1989‑м. Сестра здесь, в Израиле, они живут в Бейт‑Арье.

Сейчас я работаю в «Наале», я мелава хинухит, педагогическая сопровождающая. Два месяца назад я была в Москве . В первый шабат я сделала кидуш и решила, что пойду гулять. В какой‑то момент я поймала себя на том, что нахожусь на Лубянке, то есть рядом с синагогой. Я совершенно не собиралась туда идти, но ноги как‑то сами принесли. И я зашла в синагогу, попросила водички, попила, пошла обратно и приняла решение, что я непременно в следующий шабат пойду в синагогу на шахарит. И на следующий шабат я действительно пошла утром в синагогу на шахарит. И вот там я вдруг поняла, что, с тех пор как я уехала в Израиль, я первый раз пришла в эту синагогу. Мы в 1988 году приехали в Израиль, то есть я пришла 26 лет спустя. Я бывала в Москве в эти годы — не то что я не бывала в Москве. Я возила туда детей, я им показывала синагогу, своим старшим, младшим, но это все было не в шабат, не в праздники, а так, между делом. Столько лет спустя я поняла, что я первый раз нахожусь в этой синагоге во время молитвы. Со мной что‑то сделалось. Я вспомнила это состояние, когда ты очень хочешь понять, что происходит, но не очень понимаешь, не понимаешь иврит, не понимаешь, что происходит. Никаких сидурим с русским переводом, конечно, не было. Спросить тоже не у кого было, но так хотелось почувствовать себя частью. Я помню, что я очень искала свое еврейство. И во время молитвы меня посетило странное такое чувство, что сегодня я тот человек, который может показать, рассказать. Я бывала в Москве и раньше, но вот это возвращение на то же самое место в ином качестве… Сгират маагаль .

На их плечах: Рива Коган

На их плечах: Нехама Аш