Евгений Гнедин: до и после катастрофы

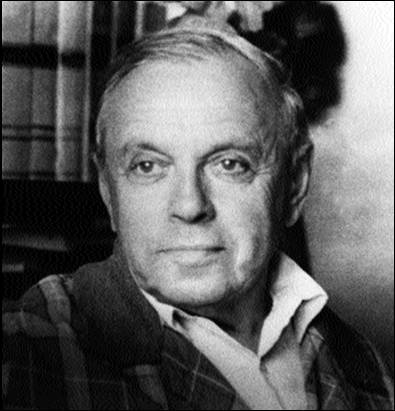

Евгений Гнедин

Казалось бы, невелика сложность – рассказать о лично знакомом человеке, почти родственнике. Однако то, что рисовалось достаточно очевидным, – стоило прикоснуться, – утратило свою очевидность. Хотя и раньше к человеку присматривался, вслушивался в его слова. Благо были знакомы, более того – одно время, как я уже признался, состояли в родстве.

Теперь запоздало вижу, что не задал каких-то важных вопросов. Не исключаю, правда, что они могли прозвучать бестактно. А мой собеседник отличался обостренностью восприятия, повышенной деликатностью. Вполне, впрочем, сочетавшимися с кремневой стойкостью, когда-то выводившей из себя следователя. Хотя сам менее всего стремился выглядеть героем и сознавал собственную причастность ко всему, что творилось в стране.

Этот его взгляд, обращенный назад, с годами все явственнее станет отражать взыскательность к самому себе. И своему времени…

Отсутствие имени собственного – не повествовательный прием ради возбуждения читательского интереса. Я сам с опозданием узнал его, гораздо позже получил возможность непосредственно с ним общаться. И еще позже прочитал его книгу.

Впервые услышал о нем в 1939 году. Но без имени-отчества. Статная дама по имени Надежда Марковна, беседуя с моей теткой о делах, связанных с художественным переводом, жаловалась, что Фадеев распорядился не давать ей работы. Меж тем, у нее дочь, а муж… Имя не произносилось. Фраза оборвалась. Возникло ощущение неладного…

Александр Гельфанд и Татьяна Берман после обручения в Одессе. Фото публикуются впервые.

***

Года два назад, когда «гребли» людей, в очередной раз забрали нашего неунывающего соседа. При Временном правительстве, отменившем ограничения по национальному признаку, вчерашний гимназист Веня поступил в юнкерское училище. А потом во всех анкетах признавался в этом ужасном факте. Соседи говорили о его арестах как о вещи вполне обычной: «Вениамин Семенович опять в командировке». Тогда же «замели» мою двоюродную сестру и родителей кое-кого из одноклассников. Привыкнуть к этому было нельзя. Но воспринималось – словно нечто неотвратимое. По крайней мере, «на данном этапе».

«Этап» вроде бы кончился. Вениамин Семенович, уличенный в попытке отторжения Азербайджана в пользу Турции, не осуществив дерзкий план, вернулся домой. Что пытался отторгнуть неведомый мне муж Надежды Марковны, я так и не узнаю. Зато узнаю, почему его с такой яростью, но безуспешно избивали на Лубянке.

Мой брат, студент мединститута, демобилизованный после тяжкого ранения, женился на дочери Надежды Марковны, носившей ничего не говорившую мне фамилию «Гнедина». Молодые вместе с ней жили в квартиpе, куда когда-то однажды не вернулся хозяин. Он уже отбыл лагерную десятку, но столица оставалась для него недоступной. Зато у Надежды Марковны появилась возможность увидеть мужа…

Еще шестнадцати лет, встретив юного Евгения Гнедина, Надя Бродская записала в дневнике: «Он меня любит. Верую, Г-споди!»

Не столь уж частый случай, когда почти детскую запись легко и естественно можно было повторить спустя годы и десятилетия.

Двенадцатилетняя Надежда Бродская читает стихи. 1917 г.

Евгений Александрович проявлял стойкость не только перед палачами, жаждавшими сведений об изменнической деятельности наркома, отвергавшего курс на всемерное сближение с гитлеровской Германией. И он, и нарком достаточно хорошо знали, что она собой представляет и какие планы вынашивают Гитлер и главный штаб вермахта…

Гнедин родился в Дрездене в 1898 году. Его отец, знаменитый Парвус, ходил в крупных революционерах и, нажив капитал, поддерживал Ленина, делясь с ним частью доходов.

Впрочем, родословная Гнедина сделается мне известна много позже. Но я все же отдавал себе отчет: чекистский меч, однажды занесенный над ним, способен опуститься и на головы членов его семьи. Однажды явился в Петроверигский переулок к молодоженам с намерением перешерстить библиотеку «врага народа».

***

С великой охотой написал бы я о стремительном прозрении Евгения Александровича, подобном тому, что пришло к тысячам зэков, хлебнувших лагерной баланды. Однако Гнедина отличало постоянство не только в личных чувствах. Молодой романтик чистосердечно воспринимал девизы, восхвалявшие социальную справедливость, интернациональное братство, всеобщее благоденствие. Эти лозунги, чаще всего рожденные в многодумных головах, имели мало общего с действительностью, реальными тенденциями. Надежда на победное шествие по миру объединившихся в едином порыве рабочих и крестьян обернулась утопией.

Не вижу повода иронизировать. Испокон веку люди тешили себя миражными целями. А ныне не тешат?..

Евгений Гнедин рос без отца. После его появления на свет мать рассталась с мужем и поселилась в Одессе, где и прошли ранние годы сына. Склонный к романтическому восприятию сущего, он не слишком разбирался в хитросплетениях сиюминутных обстоятельств и связывал надежды с революционным преобразованием России, которой всей душой желал светлой жизни, несмотря на гражданскую войну.

С мамой на каникулах. Город Борисов. 1907 г.

Когда Парвус умрет, Гнедин попросит командировку в Германию, после судебной волокиты получит солидное наследство и целиком, до последнего пфеннига, передаст советскому государству.

В квартире в Петроверигском переулке отсутствовали малейшие следы роскоши. Хотя супруги Гнедины не один месяц провели заграницей, работая сотрудниками нашего посольства. Помимо всего прочего Евгений Александрович много писал и постоянно печатался в газетах.

Сознаю, сколь архаично звучат сейчас слова о бескорыстии, бессребреничестве. Но не вижу нужды ими пренебрегать, хотя бы говоря об отдельных людях, всего менее помышлявших о выгоде, доходном местечке и всем остальном, что сейчас в ходу. Говоря об интеллигентах-романтиках, туманно представлявших себе российскую явь.

Гнедин и люди его склада во многом заблуждались, принимая на веру наукообразные фантазии Маркса, но это не мешало им придерживаться строгих этических правил. В их восприятии жизни хватало прекраснодушия, но хватало и высоких принципов, на нашу беду ныне забытых в святой уверенности, будто всему глава чистоган. Поветрие это, к великому сожалению, не миновало и «новых евреев», быстро забывших вчерашний день и мало думающих о завтрашнем…

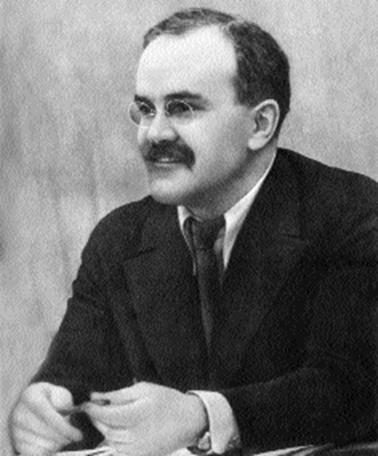

Сближение Гнедина с рафинированным интеллигентом Георгием Васильевичем Чичериным, народным комиссаром иностранных дел, было вполне закономерным, как и близость с Максимом Максимовичем Литвиновым.

Евгений Гнедин – гимназист. 1909 г.

Должности референта по Германии, предложенной Гнедину (наркомат тогда помещался в гостинице «Метрополь»), предшествовала жизнь Надежды Марковны и Евгения Александровича в Питере, куда они перебрались поженившись. (Поженились еще в гражданскую войну, когда жених был связан с партизанами и подпольщиками.) В Питере Надежда Марковна училась в консерватории, Евгений Александрович – на экономическом факультете. Жили впроголодь. Переезд в Москву, служба в наркоминделе положили конец студенческой нищете. Но и загруженность возросла. Евгений Александрович успешно совмещал работу референта с деятельностью журналиста-международника.

В 30-е годы ему будет суждено занять пост первого секретаря и пресс-атташе советского посольства в Берлине, где власть перейдет к Гитлеру, а с Гитлером вскоре начнут устанавливать связь, минуя посольство Москвы, посланцы Сталина. Эти «подковерные» контакты, ставшие известными Е. Гнедину, осуществлялись помимо наркома М. Литвинова, уверенного в их пагубности для Советского Союза.

Однако Сталин пекся не о Советском Союзе. Он, как и его напарник, помышлял о новой мировой войне, надеясь поживиться ее плодами.

Н.М. Гнедина во время работы в дипломатическом корпусе. Около 1935 г.

Прекрасно понимавшего опасность сталинской политики М. Литвинова мало было устранить с поста наркома. Он обладал большим международным авторитетом, и его следовало дискредитировать, уличив в заговорщической деятельности. Как уличали всех неугодных политиков, да и вообще тех, в ком вождь подозревал несогласие. Механика разоблачения была отработана и, как правило, не давала сбоев. Но тут на первой же стадии, на стадии подготовки, произошел непостижимый срыв. Следователь, истязавший Гнедина, не мог взять в толк, почему арестант не дает нужных показаний.

Занимавший роскошный кабинет в здании НКИД на углу Кузнецкого моста, Евгений Александрович не превратится в спесивого чиновника. Нe «расколется» под пытками. Не очерствеет в лагерном бараке несмотря на непосильный труд, на чудовищное существование, о которых позже узнает мир от Шаламова и Солженицына. Он останется самим собой.

Брак моего брата с его дочерью распадется. Насколько могу судить, брат никогда не сближался с Евгением Александровичем…

Но если браки иной раз и вправду заключаются на небесах, то там не халтурили, соединяя священными узами двух юных одесситов – Надю и Женю. Едва Гнедина выпустили из лагеря, Надежда Марковна, не мешкая, отправилась в далекий путь к мужу, наконец сподобившемуся ссылки. Понимая (насколько возможно) состояние мужа, она, тем не менее, собиралась вместе с ним написать повесть. Соавторы надеялись, что благодаря заметной публикации Евгений Александрович обретет, быть может, человеческую жизнь в столице. Кому-то из бывших зэков такое удавалось.

Г.В. Чичерин.

Судьба повести «Обогащение» мне неизвестна. Когда Гнедин вернулся в Москву, мы с ним познакомились. Однажды с присущей ему деликатностью он попросил меня, если не трудно, пойти вместе с ним в высокую партийную инстанцию, где ему должны были вернуть партийный билет. Я, деликатностью не отличаясь, когда мы уже подходили к месту назначения, ляпнул что-то вроде «А зачем попу гармонь?»

Он улыбнулся своей, словно бы виноватой, улыбкой, но ответил вполне серьезно.

Возвращение партбилета считалось равносильным окончательному снятию клеветнических обвинений, сперва звучавших при исключении из партийных рядов, потом – на бесчисленных допросах.

Что ж, он был прав. Даже если не касался подробностей и не называл имена мучителей, хотя поговаривали, что среди них были и громкие.

Как будет прав и спустя несколько лет, возвращая билет в райком…

Тут позволительно было бы ставить точку.

Г.В. Чичерин в составе делегации (второй слева в первом ряду).

Справедливость восторжествовала, ложь посрамлена. Незаслуженно пострадавшему как бы принесены извинения. То есть свершилось все необходимое для благостного финала.

Окажись на месте Е. Гнедина кто-то другой, тем бы дело и завершилось. Но с ним все произошло по-другому. Главное в жизни Евгения Александровича только начиналось.

***

Советскую систему отличала беспощадность к своим гражданам. Достаточно было кого-нибудь объявить «кулаком», «оппортунистом», «космополитом», и человек попадал в опалу, лишался трудом нажитого добра, а то и перемещался в пыточную камеру. Следователь, истязавший Гнедина, мог сам стать объектом истязаний. Ибо оно составляло суть системы, запросто действовавшей при том во вред себе. Одна только титаническая борьба с «безродным космополитизмом» лишила страну множества умелых рук и светлых голов. Крупнейший советский разведчик П. Судоплатов сокрушался о потерях в своей области из-за этой запредельной кампании.

Люди жили в мире набивших оскомину, лишенных смысла словосочетаний, таких как «социалистическая демократия», «пролетарии всех стран, соединяйтесь», «жить стало лучше, жить стало веселее»… И далеко не всегда сознавали их абсурдность. Демократия социалистической не бывает, пролетарии всего меньше помышляют о том, чтобы соединиться. Жить, конечно, стало лучше и веселее, но голод, недоедание, тоска и страх остаются неизменными спутниками живущих.

Настойчиво размышляя о своей участи в контексте истории страны, которой он служил не за страх, а за совесть, Е. Гнедин употребил ключевое слово – «лабиринт». Оно вынесено в название книги, впервые изданной за рубежом.

М.М. Литвинов.

Лишь в 1994 году «Выход из лабиринта» с послесловием А.Д. Сахарова увидит свет в родных пределах.

Они сблизились, А. Сахаров и Е. Гнедин, что не исключало разногласий – неизбежных, а то и необходимых. Я, признаться, не совсем это понимал и сам в разговорах с Евгением Александровичем избегал каких-либо спорных тем, не прощая себе вопроса о его возвращении в партию.

Не надеясь, что нынешний читатель сейчас сумеет раздобыть ставшие уникальными тексты и отдавая себе отчет в невозможности их пересказать, попытаюсь остановиться лишь на отдельных, наиболее, на мой взгляд, значимых идеях итогового гнединского труда, на той его части, которая выразительно озаглавлена «Катастрофа и второе рождение».

Создан он человеком, не только устоявшим под пытками, до коих были охочи не одни лишь профессиональные садисты, но и садисты по призванию. Даже по должности. По должности, выше которой вроде бы некуда.

М.М. Литвинов в составе делегации (второй слева в первом ряду).

В «Большой советской энциклопедии» с подобающей четкостью сказано, что именно Берия «провел большую работу по улучшению деятельности чекистских органов». Казалось бы, куда уж лучше. Однако нет предела совершенству. Специалист «по улучшению» пыточного дела и ныне привлекает болезненный интерес иных неуемных журналистов. Один из них, осуждая палаческие подвиги Берии, замечает, словно бы норовя оправдать его: «Но он не был антисемитом». Возможно. Дзержинский, так тот наверняка не был. Однако какое это имеет значение? Когда речь заходит о нелюдях, чьи руки по локоть в крови людей всех национальностей и – не в последнюю очередь – евреев, отсутствие юдофобства не имеет ни малейшего значения. Как и его наличие. Неужели это способно быть предметом спора или обсуждения?

Еврея Гнедина избивали, бросив на пол перед выдающимся специалистом по совершенствованию чекистского ремесла. Перед самим Лаврентием Павловичем.

Примечательная подробность: незадолго до ареста Е. Гнедина и снятия с поста М. Литвинова Берия, Маленков, Молотов и Деканозов деловито беседовали «с видными работниками НКИД», готовя их к обновлению руководства. Двое из этой сановной компании примут непосредственное участие в пытках, которым подвергали Гнедина. Деканозов – уже в роли заместителя нового наркома иностранных дел – Молотова. Мастер, так сказать, на все руки.

В галерее иезуитов и садистов Е. Гнедин немало места отводит Молотову – этому ничтожеству, известному в партии под кличкой «каменная задница». (Про кличку Евгений Александрович, видимо, запамятовал.)

В.М. Молотов.

В обстановке нечеловеческих мучений (Гнедина подвергали им постоянно, даже при переводе из одного застенка в другой) он стремился до конца понять систему, которой еще недавно служил, веря если не в ее добропорядочность, то в целесообразность, в положительный, так сказать, потенциал, какой, в конечном счете, будет на благо людям.

***

В драной рубашке, не просыхающей от крови, доведенный до нервного срыва, он начинает сознавать: система изначально отличалась античеловечностъю. В том повинны не только выродки типа Берии, всего лишь служившие ей. Повинен и сам он, Евгений Гнедин, беззаветно и бескорыстно веривший в ее лозунги, щедрые посулы, громогласные планы.

Н.М. и Е.А. Гнедины на балконе своей квартиры. 1976 г.

«Я возлагаю и на себя моральную ответственность за то, что творилось в стране с конца 20-х и до конца 30-х годов», напишет он, вглядываясь в прошлое.

Так-то оно так, но не слишком ли обобщенная формулировка?

Палачам, возглавляемым лично Берией, не удалось сломать человека, который, по их не слишком головоломным представлениям, должен был «дать материал», позволяющий посадить на скамью подсудимых М. Литвинова и его дипломатов, ибо те противились альянсу с Гитлером, который втихую готовили за их спинами.

То был не только политический или этический вопрос. Дело шло о судьбе страны (и, о чем еще не подозревали, о судьбе мира).

Сторонники М. Литвинова отнюдь не отказывались от нормальных дипломатических отношений с нацистской Германией. Но менее всего верили в плодотворность для своей страны союза с Гитлером и понимали, что фюрер постарается использовать этот союз в своих агрессивных целях.

Е.А. Гнедин дома с одним из своих друзей. 1978 г.

Сколько ни терзали Гнедина, он не менял точку зрения и, понимая уже (пусть и не до конца) цели доблестных наследников железного Феликса, не уступал им ни миллиметра, вызывая не только ярость, но и недоумение. Откуда в этом интеллигенте отнюдь не богатырского сложения такое упорство? Такое упрямство?

Попадались, конечно, чудаки, но техника слома человека была разработана глубоко и досконально. Болевые точки нащупывались без особого труда.

Из сказанного не следует, будто не оставалось идеалистов, будто миллионы людей не поднялись на защиту Отчизны. (Лозунги типа «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» вышли из употребления, словно корова языком слизнула их с газетных полос.)

Германский фашизм, оккупировав советскую территорию, явственно обнаруживал свое сходство с советским тоталитаризмом: даже колхозную систему гитлеровские наместники оставили в неприкосновенности.

Понимание всего этого, особенно до начала войны, давалось Е. Гнедину с великим трудом, однако, нещадно избиваемый, перебрасываемый из тюрьмы в тюрьму, он все критичнее оценивал собственную деятельность, предшествовавшую аресту. Но процесс этот был отнюдь не стремительным и, судя по повести, написанной в ссылке, нуждался в длительных размышлениях.

Такого рода размышлениям требуются годы, обновление круга знакомств. Ему постепенно открывались глубины, о каких он, выступая когда-то со статьями в «Известиях», беседуя с иностранными журналистами в своем кабинете заведующего отделом печати НКИД, не подозревал.

Это звучит, возможно, несколько наивно, однако допускаю, что по душевному своему складу он не слишком-то был предназначен для дипломатической карьеры, подчас предполагающей хитроумие, двуличие, словесную эквилибристику.

Таким образом, катастрофа, то есть арест и все последующее, означали еще и «второе рождение». Впрочем, вряд ли будет ложным предположение, что оно исподволь началось еще до ареста.

***

Ныне не обязательна особая проницательность, дабы прийти к выводу о возможности совместной подготовки Сталина и Гитлера к второй мировой войне, общих планов раздела мира и о надеждах каждого охмурить напарника. Известна уже давно и цена, уплаченная народами за эти кровавые затеи.

Евгений Александрович оказался перед необходимостью с пристрастием анализировать собственную деятельность, собственное миропонимание. Дело, сопряженное с трудностями, о которых можно лишь догадываться. Автор не считает нужным о них рассказывать.

Вообще же это занятие способно иной раз оказаться не менее тяжким, нежели лагерно-тюремные злоключения.

Десятилетний приговор Гнедину вынесли, когда дивизии вермахта уже напали на советские войска, по вине Сталина не готовые к отражению массированных атак. Вождь и учитель в то время не нашел слов, дабы объяснить народу причину обрушившейся на страну трагедии. Хотя люди гнединского склада, быть может, были готовы к трагедии больше, чем остальные.

О себе Гнедин говорил, что вырос «в атмосфере революционного идеализма», который ему внушила мать.

Одна из последних фотографий Е.А. Гнедина в Доме творчества в Переделкине. 1980 г.

Революционный идеализм – палка о двух концах. Когда он иссякает, встает вопрос – что возникнет на освободившемся месте? Одна из примечательных особенностей написанного Е. Гнединым после «второго рождения» (это необходимо подчеркнуть) – счет, предъявляемый самому себе.

«…Судьбы людские складывались по-разному, не было одинаковым отношение к действительности. Одни дольше других оставались в нормальных условиях, они даже могли с высоты обрыва любоваться морским простором; иные, обнаружив угрозу обвала, бежали от края пропасти, но многие изо всех сил старались укрепить оползавшую почву. Между тем, вблизи уже громыхал обвал, а еще где-то злодеи и мародеры расхищали ценности в полуразрушенном жилище.

Сторонник социализма наслаждался жизненным простором, когда подземные толчки уже сотрясали и разрушали почву. Он был далек от представлений противников советской власти, считавших, что сама Октябрьская революция была исторической катастрофой».

(Вынесенное в название слово «катастрофа» не сводится к аресту и пыткам. К личным обстоятельствам. Забывать об этом – игнорировать не только судьбу Евгения Александровича, но и суть его многослойных, многотрудных записок, предназначенных для широкого круга.)

Нe желая злоупотреблять цитатами, я счел возможным привести лишь два абзаца, передающих авторскую манеру, мысль. Само мироощущение Гнедина, приходящего к идее о катастрофе, постигшей страну, народ, его самого.

Взыскующая совесть уже не позволяла Е. Гнедину мириться с сущим и с собственным местом, которое он еще недавно занимал в нем. Даже если он сам не жаждал этого места. Система умела заставить работать на себя, сводя к минимуму возможности индивидуального выбора. Тот же любимый герой нашего журнала, Илья Эренбург, напишет юбилейную статью ко дню рождения товарища Сталина, не отставая от явных блюдолизов. Еще в годы войны он, как должное, принимал подзатыльники «Правды», смекнувшей, что, приближаясь к Берлину, надо пригасить пыл писателя, принявшего на вооружение идеологию, в принципе не шибко отличавшуюся от гитлеровской. Правда, принял он ее не от хорошей жизни.

Революционный идеализм, поминаемый Гнединым, давно улетучился, нашим записным проповедникам ничего не оставалось, кроме как взывать к великим предкам и распалять презрение к «фрицу». Геббельс, в свою очередь, точно также культивировал презрение к «Ивану».

В отличие от Гнедина многоопытный Эренбург, не однажды менявший символ веры, предпочел самый простой вариант, сознавая его доходчивость. Но сознавал ли последствия? Из автора недавно вышедших тягомотных романов он превратился в популярнейшего журналиста, призывавшего убить «фрица» и тогда, когда война удалилась от границ Отечества, а немецкая оккупация сменилась советской.

На долю Е. Гнедина, чуждого метаниям из крайности в крайность, выпало заведовать отделом печати НКИД в черные годы, когда по долгу службы требовалось объяснять иностранным корреспондентам правильность процессов над «врагами народа».

Для служилого человека вопрос о выборе, повторяю, отсутствовал. И для неслужилого сводился к минимуму.

Демобилизовавшись после двенадцати лет, отданных военной службе, я решил в штат никуда не поступать. И не поступил. Пытаясь посильно наверстывать не завершенное в ИФЛИ образование. Печатаясь там, где полагал возможным (в «Новом мире», «Театре», «Литгазете»). Но то была призрачная свобода эпохи Хрущева-Брежнева, и нынешние рассуждения ветеранов «Литературки» о различии редакторов сводятся к различию между чертом полосатым и чертом в клеточку. Даже самые порядочные сотрудники вынуждены были выполнять волю начальства. Как выполнял ее и Гнедин, заведуя отделом и пудря мозги иностранным журналистам. По складу натуры он не страдал даже малейшей склонностью к цинизму, почти неизбежному в сложившейся ситуации. Сказать то же самое о бывших сотрудниках «Литературки» не берусь. Слишком велик разброс взглядов, слишком привычно двоемыслие. Слишком соблазнительно строчкогонство и велика потребность в гонораре.

Евгений Александрович не знал этих слабостей. Но ему доставало других, вынуждавших говорить и писать нечто, почитаемое обязательным. Даже понимая, что оно противоречит нравственным нормам.

Судить за это, равно как и за работу в советской газете, просто. А раз так, то вряд ли стоит. Тем паче, что наступивший день тоже не относит нравственный закон к обязательным. Отнюдь. Оглядываться назад, вспоминать то, что Гнедин назвал «катастрофой», не особенно принято. Да и воспоминания, что появляются на свет, нередко грешат субъективностью, подчас переходящей в неправду.

Вместо постскриптума

У меня нет потребности полемизировать с Б. Сарновым касательно своих статей едва не полувековой давности. В сборники я их не включал. Даже в те, набор коих был рассыпан. (Таких числом оказалось три.) Политических статей вообще не писал, никто меня к этому не понуждал, а сам я не испытывал никакой в том потребности. Запомнить спустя десятилетия фразы мимолетного уличного разговора невозможно. Всякий сколько-нибудь серьезный мемуарист избегает в тексте прямой речи, вызывающей естественное читательское недоверие. Так что это нелепость – создавать впечатление, будто наше приятельство нарушила благородная обида за Мандельштама.

Да при чем тут Мандельштам, какие, к черту, «политические статьи»?! Едва я в «Новом мире» написал о полузабытой Лидии Сейфуллиной, о ее повести «Виринея», «Литгазета» разразилась доносительским сочинением.

Сейчас известно: я угодил в проскрипционный список, изготовленный на Старой площади. Документ этот опубликовали в пору перестройки на страницах одной из столичных газет.

Искренне рад, что моего бывшего приятеля миновала чаша сия. Хотя и ему порой доставалось.

Благодаря ему я прочитал машинопись хемингуэевского «Колокола», и мы восхищенно обсуждали роман вместе с чудесным и умным человеком, популярным детским писателем Максом Бременером.

Не страдая манией величия, все же вынужден уведомить: фамилию мою И. Эренбург знал. Составляя антологию «Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне», я не раз и не два встречался с его дочерью Ириной, вдовой погибшего поэта Бориса Лапина. По моей просьбе, отбирая стихи мужа, она всякий раз советовалась с отцом и поделилась с ним приятной вестью: с помощью К. Симонова (он в таких делах был безотказен) удалось обойти закон об авторском праве и заплатить гонорар вдовам и матерям.

Правда, от приглашения Ирины Ильиничны вместе с отцом отметить это скромное событие я уклонился. Виной тому – застрявший в памяти эпизод военных лет.

В конце апреля сорок второго в клубе нашей «сверхособой» бригады состоялась встреча с И. Эренбургом. Одно место в его речи, врезавшееся в память, не относилось к ораторским экспромтам. Илья Григорьевич повторял излюбленную свою в те поры мысль: все немцы – фашисты, исключений нет и быть не может, такова национальная природа.

Произнес это, отлично зная: в зале, в красноармейских гимнастерках, сидит группа немецких антифашистов, бежавших из гитлеровских тюрем и лагерей. Сносно понимая русский, немцы встали и по широкому проходу при общем молчании направились к дверям. Дождавшись их ухода, оратор произнес: «Я продолжаю».

Вот почему я отказался от дружеского приглашения Ирины Ильиничны и не стремился встретиться с ее отцом, разумеется, не объясняя причину.

Добавлю лишь, что его бурная борьба за мир во всем мире не вызывала у меня ни сочувствия, ни уважения. К тому времени я уже достаточно хорошо понимал, откуда исходит реальная угроза человечеству. Не мог этого не знать и умудренный жизнью Эренбург. Ведь это его повесть «Оттепель» с робкими надеждами на лучшее получила жесткий отпор К. Симонова. А «Черная книга», первая у нас книга о Холокосте, написанная им совместно с В. Гроссманом, не увидела свет.

Но останутся, конечно, мемуары «Люди, годы, жизнь»…

Возвращаясь к отношениям с моим нынешним оппонентом, вынужден напомнить: отношения разорваны лично мной. По чисто житейским причинам, не имеющим касательства к литературе и, боюсь, не совсем ему понятным. Объяснять же теперь не вижу нужды. Но испытываю потребность в их нормализации. Катастрофа, о которой писал Е. Гнедин, напоминает о себе. И сегодня, в марте 2004 года, еще упрямее, нежели в дни, когда я принимался за эти записки.

***

Евгений Александрович в высшей степени достойно прожил свои послелагерные московские годы. Он становился все более значительной фигурой в нарастающем движении, обычно, пусть и не совсем точно, именуемом диссидентским. Вполне закономерно его сближение с «Новым миром» А. Твардовского. К нему стремилась молодежь, стремились вчерашние зэки, среди его друзей и собеседников – Л. Чуковская, А. Сахаров, Л. Разгон и другие известные представители идейной и этической оппозиции. Само общение с ним облагораживало людей.

Когда он заболел и попал в больницу, тревога охватила не только близких. Помню визит академика А. Воробьева, его растерянное лицо, когда он выходил из палаты…

Там же, в Боткинской, состоялась гражданская панихида, собравшая множество людей. В том числе и ни разу не встречавшихся с Евгением Александровичем при жизни.

Запомнились произнесенные тогда Лидией Корнеевной Чуковской слова про «лучезарного человека». Он действительно был «лучезарный человек».

Этими словами и завершу я свои далеко не исчерпывающие тему заметки о Евгении Александровиче Гнедине и его противостоянии катастрофе.

(Опубликовано в №143, март 2004)

Революция, «изъязвленная злословием штыков»

На революционном фоне