Благодарственная жертва. Недельная глава «Цав»

Среди жертвоприношений, подробно описанных в нашей недельной главе, есть и корбан тода — благодарственная жертва: «Если кто‑нибудь приносит ее [жертву] в благодарность, то пусть вместе с этой благодарственной жертвой принесет пресные хлебы, пропитанные оливковым маслом, пресные лепешки, смазанные оливковым маслом, и хлебы, приготовленные из муки тонкого помола и пропитанные оливковым маслом» (Ваикра, 7:12).

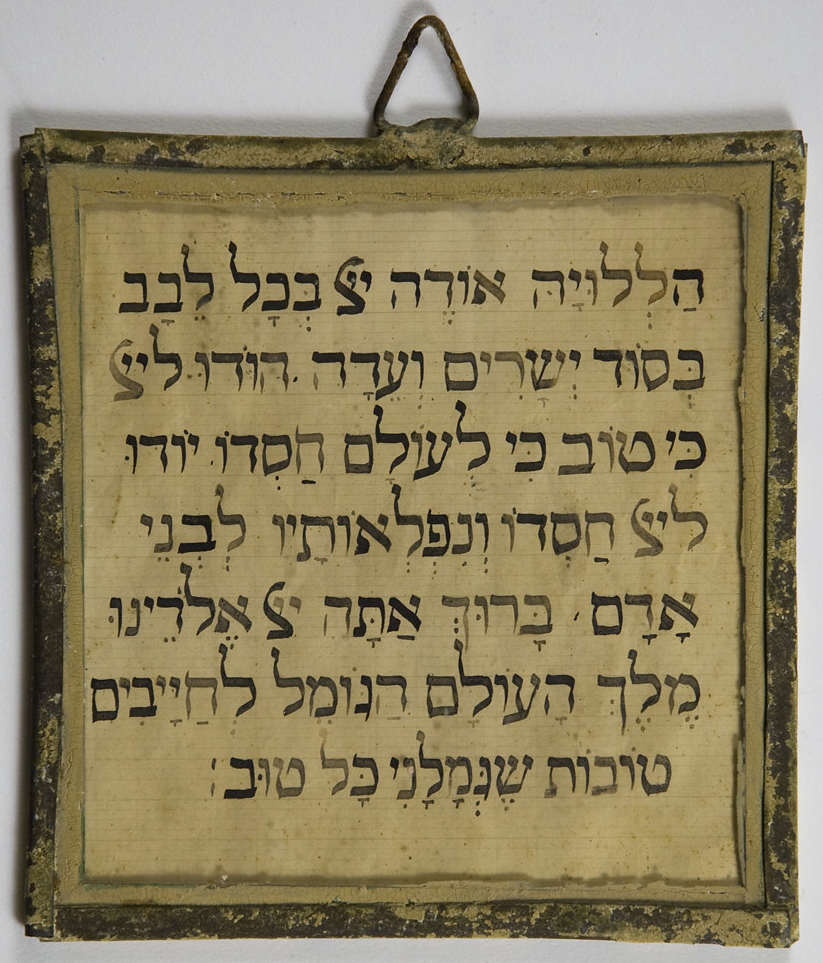

Хотя последние две тысячи лет без малого жертвоприношений у нас нет, следы благодарственной жертвы сохраняются и сегодня в форме благословения, называемого «А‑гомель»: «Тот, Кто дарует милости недостойным» . Человек, который побывал в опасной ситуации и спасся, произносит его в синагоге в час публичного чтения Торы.

Какие ситуации считаются опасными? Мудрецы Талмуда (Брахот, 54б) нашли ответ в Теилим, 107 — песне, где раскрывается тема благодарности. В начале этого псалма звучит самая известная фраза, посредством которой в иудаизме выражают благодарность Б‑гу: «Оду ла‑Шем ки тов, ки ле‑олам хасдо» («Благодарите Г‑спода, ибо Его любящая доброта навеки») (Теилим, 107).

В самом псалме обрисованы четыре конкретные ситуации:

1. Плавание за море:

Выходящие на кораблях в море

работники на водах великих…

Взлетали до небес и падали в бездну,

душа их трепетала в несчастии!

И воззвали они к Г‑споду в беде своей,

и Он из бедствия их вывел.

Сменил бурю тишиною,

успокоил волны.

2. Переход через пустыню:

Когда заблудились они в пустыне,

не находя дороги к городу населенному,

страдали от голода и жажды,

то пали духом.

И воззвали к Г‑споду в беде своей,

и Он спас их от бедствия.

3. Выздоровление от тяжелой болезни:

Когда всякую пищу отвергает душа их,

и уже приблизились к вратам смерти,

и воззвали к Г‑споду в беде своей,

Он спас их от бедствия,

послал слово Свое — и исцелил их,

спас от могилы.

4. Освобождение из тюрьмы или плена:

Когда сидели они во тьме, под сенью смерти,

закованные в железа страдания…

И воззвали к Г‑споду в беде своей,

и Он спас их от бедствий,

вывел их из тьмы, из‑под сени смертной,

разбил кандалы их (Брахот, 54б) .

Мы и сегодня произносим «А‑гомель» после благополучного исхода тех же опасных ситуаций (к ним в наше время относят не только морские плавания, но и авиаперелеты).

В книге «Слух об ангелах» американский социолог Питер Бергер вводит понятие «сигналов трансцендентности»: явлений в земном опыте человека, указывающих на то, что существует нечто за пределами здешнего опыта. В число этих явлений Бергер включал юмор и надежду. Никакими природно‑биологическими факторами нельзя объяснить, откуда у нас есть способность обращать в шутку свои тяжкие страдания и каким образом мы даже в пучине бедствий не утрачиваем смысла жизни.

Юмор и надежда не являются доказательствами существования Б‑га в классическом понимании, но все же служат эмпирическими доказательствами. Они свидетельствуют, что мы вовсе не случайные последовательности эгоистичных генов, чья цель — слепое самовоспроизводство. Даже если наши тела — результат природных процессов («ты — прах, и в прах возвратишься»), этого нельзя сказать о нашем сознании, мыслях, чувствах, то есть обо всем, что подразумевается под словом «душа». Внутри нас живет тяга к чему‑то за пределами нашего земного опыта: к душе вселенной, к Тому, Кому мы, обращаясь к Нему на «Ты», возносим молитвы, а наши предки, пока стоял Храм, приносили Ему жертвы.

Инстинктивное желание благодарить, возникающее у человека, — безусловно, тоже является «сигналом трансцендентности», хоть и не упомянутым Бергером. Во многих случаях это желание лишено всякой мистики. Кто‑то оказал нам услугу, сделал подарок, утешил в горе или спас от опасности. Мы чувствуем, что обязаны для него что‑то сделать. Это «что‑то» и есть «тода»: ивритское слово, означающее как «признательность», так и просто «спасибо».

Но порой мы испытываем более глубокое чувство признательности. Когда после опасного перелета авиалайнер благополучно совершает посадку, жаждешь поблагодарить не только пилота. Когда остаешься жив после сложной хирургической операции — не только хирурга. Когда выходишь на волю из тюрьмы или плена — не только судью или политика, от которых зависело спасение. Есть ощущение, что вмешалась какая‑то более могущественная сила, что рука, переставляющая фигуры на шахматной доске земного мира, позаботилась о тебе, что само небо снизошло до тебя, придя на выручку.

В страховых компаниях принято именовать стихийные бедствия термином acts of G‑d («деяния Б‑га»). Но человеческое сердце подсказывает, что на деле все иначе. Б‑г являет Себя именно в добрых вестях, чудесных спасениях, избавлениях от катастроф. Наше инстинктивное стремление благодарить некую силу, некое присутствие, которые превыше и сильнее сил природы и вмешательства людей в события, — само по себе сигнал трансцендентности.

В прежние времена эту тягу выражали путем благодарственной жертвы, а путем молитвы «А‑гомель» выражают и доныне. Но «А‑гомель» — не единственный способ, которым мы возносим благодарность.

У нас с Элейн был медовый месяц. Лето, сияет солнце, чарующий пляж, манящее море. У меня была только одна загвоздка. Я не умел плавать. Но, окинув море взглядом, подметил: близ пляжа довольно мелко. В нескольких сотнях метров от берега люди бродят по колено в воде — всего‑то. Я рассудил, что без малейшего риска могу тоже побродить по мелководью, держась на почтительном расстоянии от слишком глубоких мест.

Сказано — сделано. Я отошел от берега на несколько сот метров. Да, я верно рассчитал, тут было неглубоко, мне только по колено. Я зашагал назад. И вдруг, к собственному удивлению и ужасу, ухнул в воду. Очевидно, я забрел в глубокую яму на песчаном дне. Такую глубокую, что запросто не выберешься. Попробовал плыть. Ничего не вышло. Опасность была нешуточная. Рядом ни души. Другие купальщики где‑то далеко. Вода захлестывала меня с головой снова и снова. К пятому разу я понял, что тону. Вот‑вот расстанусь с жизнью. Промелькнула мысль: «Вот же угораздило в самом начале медового месяца…»

Разумеется, меня спасли, иначе я не писал бы эти строки. До сих пор не знаю, кто именно меня спас, потому что к тому времени я был уже без сознания. Ясно лишь, что спаситель заметил, как я барахтаюсь. Он подплыл, схватил меня за плечи и вытащил из опасного места.

С тех пор слова, которые мы ежедневно произносим после пробуждения, наполнились для меня глубоким смыслом: «Благодарю Тебя, Б‑г живой и вечный, за то, что вернул мне мою душу по Своей милости — велика вера в Тебя!»

Всякий, кому довелось пережить большую опасность, знает, каково ощущать, а не просто умозрительно понимать, что жизнь — это дар Б‑га, который мы каждый день получаем заново.

«Модэ», первое слово этой молитвы, образовано от того же ивритского корня, что и «тода» («благодарение»). Слово «йеуди» («еврей») также образовано от этого корня. Этим именем мы наречены в честь Йеуды, четвертого сына Яакова. А его нарекла этим именем Лея, заявив после родов: «На этот раз возблагодарю [некоторые переводят “восхвалю”. — Авт.] Г‑спода!» (Берешит, 29:35).

Быть евреем — значит возносить благодарность. Это смысл нашего имени, и это поступок, выражающий суть нашей веры.

После Холокоста некоторые евреи попытались отождествить еврейскую идентичность со страданиями, уделом жертвы и выживанием в условиях бедствий. Один теолог предложил ввести 614‑ю заповедь: «Не допускай посмертной победы Гитлера».

Историк Сало Барон назвал такое прочтение исторических событий «слезливым» подходом, когда повесть о еврейском народе «пишут слезами». Я лично тоже не могу одобрить такое прочтение истории. Да, страдания евреев имели место. Но будь в их жизни только лишь страдания, евреи не поступали бы так, как поступали в большинстве своем, — не передавали бы детям свою идентичность в качестве самого драгоценного наследства.

Быть евреем — значит испытывать чувство благодарности, считать, что жизнь как таковая — это дар, преодолевать страдания и при этом не мнить себя прирожденным страдальцем, а помогать надежде взять верх над страхом. Быть евреем — значит возносить благодарность.

Отчего умирают цивилизации. Недельная глава «Цав»

Недельная глава «Цав». Понять суть жертвоприношения