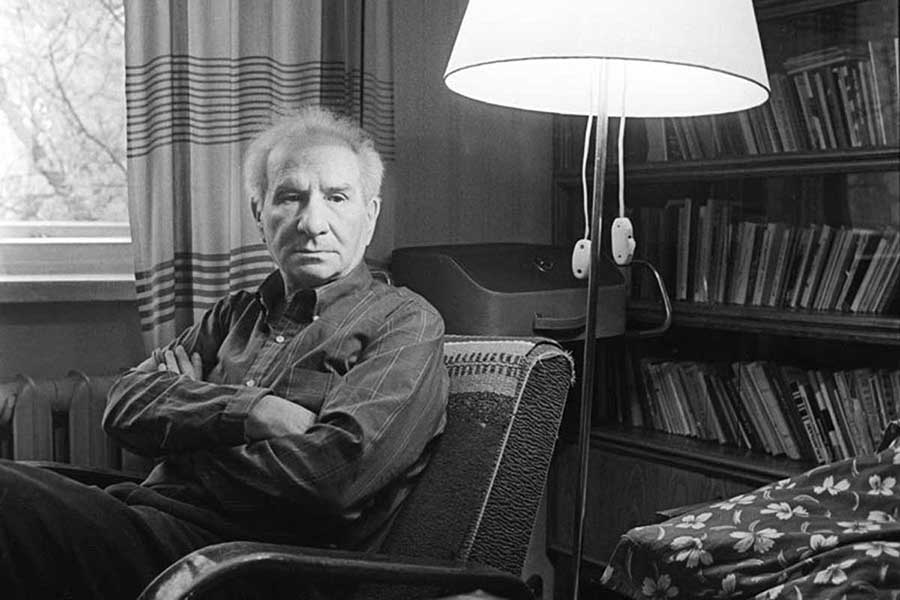

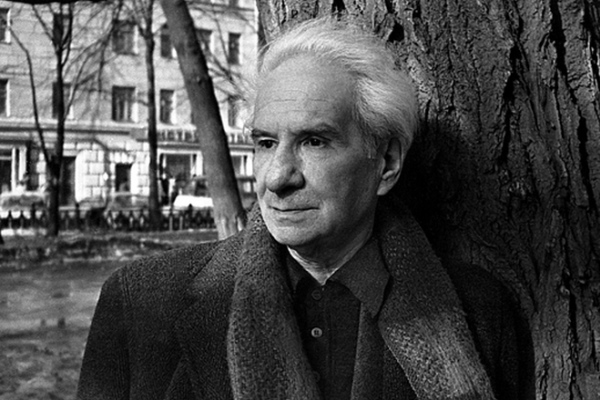

Восемнадцать лет назад не стало драматурга и сценариста Александра Володина

Весна 1944 года…

Будущий драматург Александр Володин (в ту пору — рядовой пехотинец Шура Лифшиц, ему было тогда 25 лет), тяжело раненный на фронте, метался на госпитальной койке. Осколки превратили его легкое в лохмотья. «Я не мог дышать, — вспоминал он позже, — решил, что вот сыграл в ящик. И подумал: если бы мне дали прожить хоть один год, что я успел бы за этот год сделать? Теперь я знал, чего стоит минута жизни!»

Той весной, находясь между жизнью и смертью, перебирал он в памяти свои быстро промчавшиеся предвоенные годы, отмеченные сумбурными поисками своего предназначения, своего дела, самого себя. Вспомнилось нелегкое московское детство, без родителей, в чужой семье. «Взрослые в этой семье были нервные люди и время от времени сгоряча выгоняли меня из дому. Возвращался я только на другой день, когда обо мне начинали беспокоиться», — рассказывал он.

По окончании десятилетки поступил в авиационный институт, но уже через полгода покинул его. Стал разнорабочим. Затем пришло убеждение, что призвание его — сельский учитель. На последние семнадцать рублей купил железнодорожный билет до неведомой станции Уваровка. Там явился в РОНО, и его, как ни странно, направили преподавать русский язык в деревню Вешки. Проработав учителем год.

О тех метаниях он потом скажет: «В этом возрасте не случайно могие бросают институт, в который с трудом поступили, меняют работу, уезжают в дальние края и возвращаются обратно. Жизнь представляется огромной, возможности — неисчислимыми, решиться пожизненно существовать только этим, только здесь странно и дико. Лишь много лет спустя станет ясно, что это и здесь может наполнить жизнь целиком».

К слову «судьба» Володин относится настороженно, пожалуй, даже не любит его. Однажды он сказал: «Судьба. Так назовем то стечение обстоятельств, которое помогает больному животному найти среди всех трав именно ту, которая нужна».

Ну, что ж, значит, мы можем предположить, что стечение обстоятельств было благоприятным для Володина в тот достопамятный 1944 год. Он остался жив.

Упомяну, кстати, здесь о том, что может показаться странным. Александром Володиным написано много правдивейших драм о современниках. Но никогда, ни в одном произведении не коснется он темы войны. И объяснит это так: «О войне я не буду писать. Слишком трудно и больно, слишком много крови, проникающих и слепых ранений, смерти, голода, горя. Писатели нашего поколения прожили на войне главные годы своей жизни, лучшую половину молодости. С тех пор они пишут о войне, снова и снова, многие ни о чем другом писать не могут. Вот в их книгах написано и обо мне, и о моих друзьях».

…Как‑то однажды, брели мы с Александром Володиным берегом Финского залива — от Комарово до Репино. И разговор вели о поэтах, чье творчество нам особенно близко: о Д. Самойлове, А. Кушнере. Потом вспомнили Ю. Левитанского. Мне всегда были по душе его стихи:

…Над этой дорогой трубили походные трубы.

К небритым щекам прикасались горячие губы.

Те губы остыли, те трубы давно оттрубили.

Зачем нам те годы, в которых мы молоды были?

Володин подхватил:

…Но тех уже нет, а иных мы и сами забыли,

Лишь память клубится над ними, как облачко пыли.

Он произнес эти строки и замолчал. Мы долго шли, не говоря ни слова.

Володин — своеобразный собеседник. Он может внезапно выключиться из разговора, замолчать, впасть в задумчивость. Способен утратить и нить беседы. Александр Моисеевич знает за собой этот грех и шутливо оправдывает его фронтовой контузией. Но, кажется мне, дело вовсе не в контузии. Володин выпадает из беседы по другой причине. Какая‑то одна фраза в разговоре рождает у него вдруг неожиданную ассоциацию и будит неясные фантазии, смутные наплывающие образы будущих сочинений.

Такую фразу, как я понял, Володин выудил и на этот раз из левитановских слов: «те трубы давно оттрубили» Именно поэтому в конце прогулки он стал рассказывать, как в детстве любил слушать военный духовой оркестр, игравший каждый вечер в Центральном парке культуры и отдыха. С пятого класса и до окончания школы он в летние и осенние месяцы ежедневно ездил в парк и, замирая от восторга и волнения, слушал дивную музыку.

Больше всего он полюбил удивительнейшее оркестровое чудо — трубу. В ее звуках он слышал живой и трепетный человеческий голос. И с той поры до наших времен из всех музыкальных инструментов нет для него ничего дороже трубы.

Соло на трубе — это чаще всего печальная, драматическая, искренняя исповедь. И пока писал сценарий фильма «Звонят, откройте дверь!», все время слышал грустную одинокую мелодию, которую играл трубач — один из героев этой киноповести.

Так, под аккомпанемент озабоченно кричащих чаек, рассказывал Володин. А мне подумалось, что одинокий, доверительный, в глубинах любящего сердца рожденный звук трубы слышен в любом его произведении.

Володинские фильмы неизменно обращены к каждому из нас. Они всегда затрагивали наши самые острые тревоги, бередили постоянную нашу боль — боль о несвершившемся, несостоявшемся, неосущетвленном потенциале жизни. Но, как ни парадоксально, эти мотивы не рождают ни тоски, ни уныния, ни чувства безысходности. Напротив, они оптимистичны. Мы слышим в них нечто необыкновенно важное для нашего сегодняшнего духовного самочувствия, они помогают нам разобраться в самих себе.

И сам Володин очень похож на того трубача, которого сыграл в фильме «Звонят, откройте дверь!» Ролан Быков, — доброго, негромкого, несуетного, чистого и бесхитростного, неприметно излучающего бесконечную любовь к людям. Такого же скромного, тихого человека, Александра Володина, жизнь наделила еще и редким даром проницательности, велела стать поэтом, несущим Откровение. Поэтому он видит зорче и глубже других, ему дано проникать в души людей и, страдая за них, предупреждать о нравственных опасностях, которыми полна повседневность.

…Вернувшись с войны, Володин окончил сценарный факультет института кинематографии (его педагогом был Е.И. Габрилович). Однако свою творческую деятельность он начал не со сценариев. «Фабричная девчонка», «Старшая сестра», «Пять вечеров», «Назначение» и другие пьесы образовали в нашей культуре мощный художественный пласт, который в искусствоведческой литературе получил официальное название «володинский театр». Володинский театр определил репертуарную эпоху целого десятилетия.

Володин не вознесся, не зазнался. И не только благодаря силе своего характера, в принципе исключающего моральную деформацию, но и по причине, о которой он писал лет двадцать‑двадцать пять назад в заметке «Благодарность недругам».

Он говорил о том, как его пьесы систематически и неуклонно, с возрастающим злобой, остервенением ругали в прессе, с трибун, в моменты их появления и после него. А иногда еще до того, как готова была работа, впрок. Драматург не без юмора замечает, что вся эта оголтелая кампания очень помогла ему в его творчестве. Если бы, размышлял он, «Фабричную девчонку» не ругали за очернительство, за критиканство и искажение действительности, он бы написал еще что‑то похожее. Собственно, недруги вынудили его взяться за пьесу иного характера.

Еще до окончания работы над пьесой «Пять вечеров» раздались возгласы «знатоков» театра о том, что эта пьеса — злобный лай из подворотни. Однако после первых спектаклей выяснилось, что ни лая, ни очернительства там нет. Тогда формулу обвинения изменили. Оказалось, что для пьесы характерны мелкотемье, пессимизм, нытье.

По отношению к «Старшей сестре» обвинение пришлось снова перестраивать. Было заявлено, что Володин выступает против таланта.

Оптимистическую комедию «Назначение» ругали неразборчиво, но категорически, за все вообще…

«Из‑за всего этого, — пишет драматург, — я действительно едва не перестал быть оптимистом, что для меня погибель. Но зато сумел еще раз оттолкнуться от себя и начал писать иначе. Во‑первых, в другом виде искусства — в кино, что само по себе открывает новые возможности. Во‑вторых, я стал овладевать новым строем сюжетного мышления, который возник в литературе…

И еще чем я обязан недругам. Обвинения в приземленности и очернительстве были, разумеется, потешны. И все же каждый раз, в расчете на предстоящие сложности, я пытался увеличить запас прочности в смысле доброты и любви к персонажам. Я старался об этом больше, чем нужно, запас прочности грозил стать уже чрезмерным. Но, кажется, чрезмерным он стать не может. Жестокое, ничтожное, подлое можно описывать в той степени, в какой это обеспечено запасом доброты и любви, как бумажные деньги должны быть обеспечены золотым запасом».

Володин уверен: лучше писать о тех, кого любишь. Через этих персонажей можно сказать о многих других. Если мы любим героя, то враги его должны вызывать такое же сильное негодование. Драматург не раз говорил о том, что дерзкое величие и единственность человеческой жизни для нас то и дело заслоняется повседневностью. Но художника должна занимать не она, а трагизм и дерзкое величие жизни, которые проступают через повседневность.

…Шли годы, выходили фильмы по сценариям Володина. И вот уже в книгах самых серьезных киноведов, кандидатов и даже докторов искусствоведения мы читаем о «володинском кинематографе». Это по‑настоящему справедливо и потому радостно. И дает мне право не заниматься подробным исследованием экранного творчества Володина, это с изяществом и блеском сделано профессиональными кинокритиками.

Скажу только, что «Пять вечеров» Н. Михалкова и «Осенний марафон» Г. Данелии наиболее «володинские» из всех его фильмов, донесли до нас как пронзительную мелодию главную тему драматургической поэзии Александра Володина — неосуществленность судьбы.

Володин никогда не поселяет своих любимых персонажей в комфортабельные условия жизни, не награждает их житейской удачей. Но он неизменно раскрывает человеческое в каждом из них. Он находит, высвечивает идеальное в нелепой жизни своих добрых и неудачливых героев.

Тот же Бузыкин из «Осеннего марафона» целиком погружен в человеческое. Оно печально по самой своей природе, ибо означает череду утрат, неудач, обманутых надежд, а также тяжелой необходимости выбора в ситуациях, где любой выбор болезнен.

Ему чужды «правильность» и благоразумие, свойственные окружающим его «отличникам» жизни. Он инстинктивно чувствует, что оно, это благоразумие, сковывает человека, ограничивает его, толкает на путь стереотипных поступков, вызывает цепную реакцию мельчания и опошления личности.

В одной из пьес Володина есть лукавая ремарка: «Они летят, а потом один за другим опускаются и живут плодотворной, разумной, но чего‑то лишенной жизнью».

В любом из фильмов по его сценариям есть хоть и выписанный акварельными красками, но достаточно жестокий приговор: неизбежный, решающий момент в твоей человеческой судьбе — это столкновение между сущностью жизни и суетностью.

Вот и в «Осеннем марафоне»…

Впрочем, что касается «Осеннего марафона», то никто, пожалуй, не сказал о нем точнее и лучше, чем Булат Окуджава.

Один художник обратился к другому с личным письмом, в котором высказал свое мнение о фильме. И было бы обидно, если бы этот прекрасный литературный документ оказался вне рамок рассказа об Александре Володине. Вот текст письма:

«Дорогой Шура!

Я хочу поделиться с тобой своими впечатлениями после того, как прочитал сценарий «Осенний марафон» и посмотрел фильм.

Теперь это все — и сценарий и лента — слилось в одну реку, в водах которой я провел взволновавшие меня полтора часа.

Тебе повезло с постановщиком, как, впрочем, и ему — с тобой, что случается в нашем кинематографе не слишком часто. Вы работали, как это принято говорить, на одной волне, и жажда постичь непостижимое была в вас обоих, видимо, одинакова.

Для меня твоя работа, как всегда, явилась еще одним подтверждением известной мысли, что задача художника была и остается единственной — рассказать о себе, поделиться своими впечатлениями о жизни. И Александр Сергеевич, и Михаил Юрьевич, и Лев Николаевич никаких других задач не имели, ибо, как сказал поэт, «все прочее — литература». Конечно, рассказчиков великое множество, но редко чьи исповеди вызывают в нас соучастие. Почему? Будем считать, что пока мы бессильны раскрыть эту тайну.

И вот я сталкиваюсь с твоими героями, я соучаствую, я слежу за сюжетом, смеюсь и плачу, а нет‑нет и ловлю себя на мысли, что не только над ними я смеюсь, но и над собой, не только о них я плачу, но и о себе.

Как хорошо, что герои не позируют, что они раскованны, что их лихорадочность скорее не от авторского замысла, а от натуральной боли, оттого, что они люди!

Как хорошо, что этот маленький житейский случай, этот набивший оскомину «треугольник» вырастает в проблему любви. И уж какие они там ни маленькие, ни обычные, ни незаменимые, но ведь не бывает любви маленькой и большой — она одна! Не хочется становиться рецензентом и обсуждать взаимоотношения твоих героев: в конце концов это их дело. Во всяком случае, ни один из них вовсе и не рассчитывает, что многочисленные житейские узлы благополучно развяжутся и наступит блаженство. Да ничего не развяжется, ибо тогда остановится жизнь или погаснет любовь. Они, конечно, этого не осознают, но это ощущают, и вот что сквозит в их поведении. Вечные странствия в поисках самих себя и Истины, которая каждому видится по‑своему.

Как хорошо, что в твоем рассказе нет единоборства меж правдой и правдоподобием, а есть собрание живых деталей, искусно подтверждающих друг друга. Правда, сами по себе детали — предметы неодушевленные. Их еще нужно так соединить, чтобы возникло нечто движущееся, а еще лучше — парящее, чтобы оно меня возносило. Тебе это, по‑моему, удается (прости за высокопарность).

И так хорошо, что в тебе не возникает желания быть судьей своим героям. Нелепо было бы лезть из кожи, чтобы всему дать оценку, что нужно заклеймить, а что поощрить. Мы ведь нынче на таком культурном и нравственном уровне, когда уже невозможно пользоваться схемами, размышляя о жизни. И мы уже понимаем, что эта жизнь сложнее нашего умения с легкостью в ней разбираться и ее классифицировать.

Я слышал от кого‑то, что «володинская драматургия» несколько устарела, что она теперь уступает место драматургии более жесткой, взрывной… Ничто ничего ничему не уступает. Есть разные способы самовыражения. Художник рассказывает о себе. А кричит ли он при этом или повествует, не повышая голоса, неистовствует или посмеивается над самим собой — не имеет серьезного значения.

Опытные специалисты, я уверен, напишут об этом сценарии, как и полагается, по существу, с научной точностью, с академическим вдохновением и глубиной, с признанием твоих достижений и, конечно, с разоблачением твоих несовершенств. Я же пристрастен. Я просто поделился с тобой общими впечатлениями об «Осеннем марафоне».

Твой Булат Окуджава».

С чувством гордости за двух наших поэтов, за их трогательную дружбу перечитываю я не только это письмо, но и шутливое стихотворение Булата Окуджавы, посвященное Александру Володину. Каких высот может достигать чистая и ясная духовность двух наших современников!

Итак, Булат Окуджава — Александру Володину:

Что‑то знает Шура Лифшиц:

Понапрасну слез не льет.

В петербургский смог зарывшись,

зерно истины клюет.

Так, устроившись удобно

среди каменных громад,

впитывает он подробно

этих зерен аромат.

Он вонзает ноги прочно

в почвы лета и зимы,

потому что знает точно

то, о чем тоскуем мы.

Жар души не иссякает,

расслабляться не пора…

Слышно: времечко стекает

с кончика его пера.

Время стекает с пера…

(Опубликовано № 37)

К 100-летию Александра Володина: Бегство с ярмарки тщеславия

Галина Заходер: «Борис не позволял себя топтать»