Материал любезно предоставлен Jewish Review of Books

В 1803 году, в начале процесса государственного строительства и секуляризации, вошедшего в историю как «германская медиатизация» (deutsche Mediatisierung) правительство Баварии конфисковало из монастырей тысячи книг и перевезло их в Государственную библиотеку в Мюнхене. В ходе этой операции возглавлявший ее немецкий историк и библиотекарь барон Иоганн Кристоф фон Аретин обнаружил бесчисленное множество редких памятников. Самым известным из них была неизвестная ранее рукопись «Кармина Бурана», средневекового сборника стихотворений, рассказов и песен, в том числе непристойного содержания. Далеко не так известен потрясающе интересный том, который Аретин описывал просто как «еврейский молитвенник с ценными иллюстрациями». На самом деле это была Пасхальная агада, но по поводу иллюстраций он оказался прав, хотя и не имел никакого представления о том, чем они ценны.

Агада богато украшена, но уникальность ей придает тот факт, что некоторые иллюстрации имеют вызывающе христианское содержание. Например, цитата из Диврей а‑ямим, 21:16: «…и меч его обнаженный в руке его простерт над Йерушалаимом» снабжена изображением фигуры, напоминающей Иисуса, который в одной руке держит крестообразный меч, а три пальца другой руки подняты, символизируя Троицу. Тот же самый Иисус появляется еще раз через несколько страниц, в том месте, где Агада взывает к Б‑гу: «Излей Свой гнев на народы, не знающие Тебя» . Здесь на голове у Иисуса «еврейская шапка», и он, как мессия, восседает на белом коне.

В латинском прологе, предваряющем рукопись, содержится нечто более мрачное: подробное изложение сути седера, его законов и традиций, перемешанное с рядом классических (и оригинальных) христианских антисемитских представлений. Почти не верится, что этот и другие потрясающие элементы рукописи оставались незамеченными почти 200 лет после того, как Аретин внес манускрипт в свой каталог.

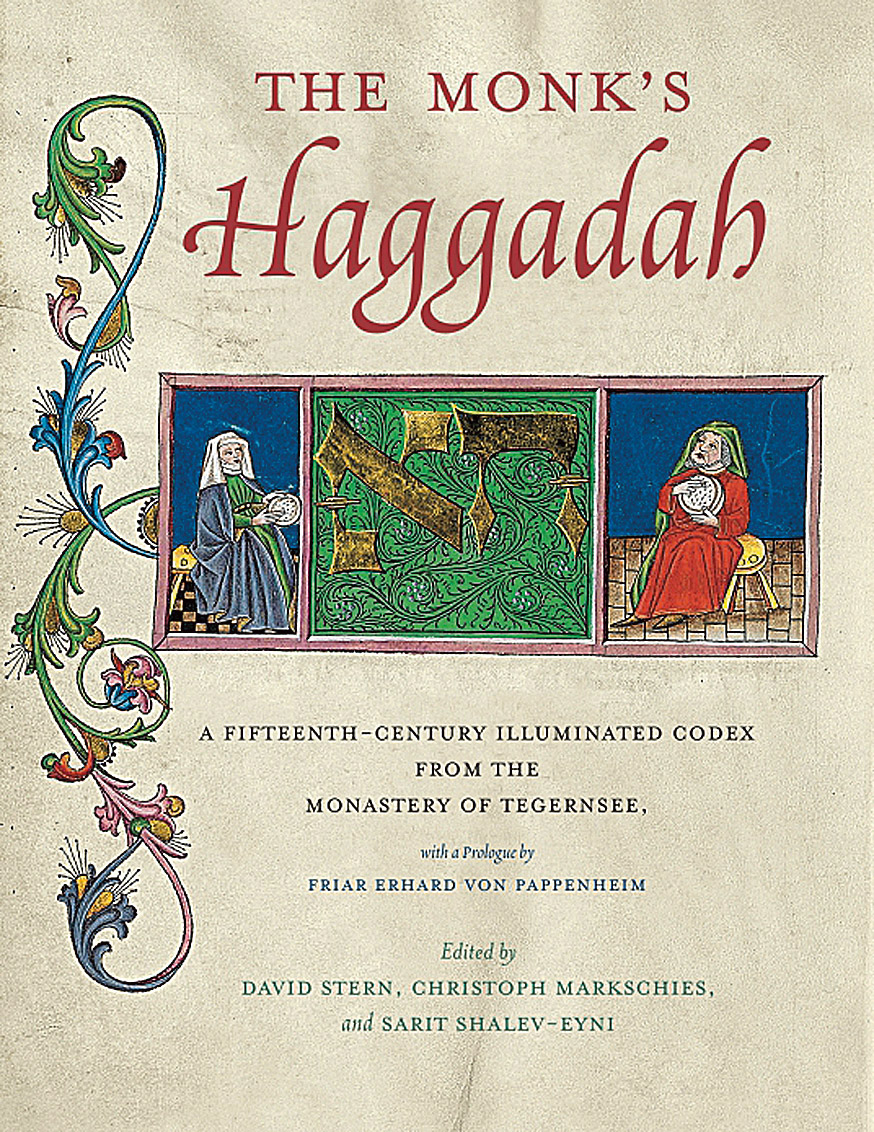

В невероятно захватывающем предисловии к изданию «Монашеская агада» гарвардский исследователь Дэвид Стерн описывает путешествие, которое он предпринял вместе с двумя другими редакторами книги Кристофом Маркшисом и Сарит Шалев‑Эйни, открывая тайны рукописи и готовя это прекрасное критическое издание. (Это первый выпуск серии «Димйонот», которую собирается выпускать издательство Пенсильванского университета.) В новой книге есть не только транскрипции и переводы пролога, текста и маргиналий, но и увлекательные статьи, освещающие 500‑летнюю биографию этого таинственного манускрипта.

Оказывается, перед тем как попасть к Аретину, агада побывала в руках разных владельцев. Около 1489 года она была передана в монастырь Св. Квирина в Тегернзее по завещанию Пауля Ванна, священника, который проповедовал в кафедральном соборе Пассау. Как и все рукописные агадот той эпохи, эта агада написана евреем, однако неясно, когда и при каких обстоятельствах она попала в библиотеку Ванна. Это могло произойти около 1478 года, когда нескольких евреев Пассау обвинили в осквернении гостии (на изображающей это событие картине Вольфганга Заубера XVI века мы видим группу мужчин, которые методично протыкают ножами облатки размером с монету, изображающие Иисуса). Обвинение привело к насильственному обращению 46 евреев в христианство и изгнанию всех остальных евреев из города. Однако невозможно сказать наверняка, попала ли агада в руки Ванна именно в результате этого жуткого (но вовсе не единичного) эпизода.

В любом случае после смерти Ванна рукопись оказалась в монастыре, а затем настоятель послал ее Эрхарду фон Паппенгейму, одному из многочисленных христианских гебраистов той эпохи, человеку, который видел в еврейских текстах не только объект нападок, но и источник вдохновения. Соратник великого ученого Иоганна Рейхлина и сам выдающийся христианский гебраист, Эрхард (вслед за издателями я буду называть его по имени) составил потрясающий латинский пролог к агаде и отправил ее обратно в монастырь. И вот здесь события стали разворачиваться весьма интересно и весьма некрасиво.

Почти каждый элемент пролога Эрхарда представляет собой детальное описание ашкеназского седера того времени. Я говорю «почти», потому что среди прочего там содержатся следующие инструкции, написанные на манер рецепта «харосес»:

Если имеется свежая кровь, глава семейства добавляет несколько капель — больше или меньше, в зависимости от того, сколько у него есть, — в подготовленное тесто, хотя они говорят, что одной капли достаточно. Если свежей крови нет, он перетирает в порошок засохшую кровь, затем разбавляет ее водой и брызгает, как сказано ранее.

Перед нами, разумеется, вариант классического европейского кровавого навета, изложенного здесь почти как жуткая пародия на талмудический легализм, включая введение таких категорий, как лехатхила, то есть де‑юре предпочтительно добавлять свежую христианскую кровь, и бедиавад, то есть де‑факто допускается использование высушенной крови. Однако вскоре после этого пассажа следует еще один, гораздо более жуткий:

После того как накрыли стол, выложив на нем упомянутые выше предметы, глава семейства садится во главе стола. Перед ним стоит кубок, наполненный вином. Затем <…> он добавляет одну каплю из другого кубка, наполненного христианской кровью, смешивает ее со своим вином и говорит: «Се кровь христианского младенца». Перемешав с кровью собственное вино, он добавляет по капле в кубки всем прочим.

Как сообщает Дэвид Стерн, этот второй текст не имеет прецедентов в истории антииудейской традиции. Если только не считать источник, который использует Эрхард для обоих описаний: насильственно вырванных признаний евреев из Трента после печально известного кровавого навета 1475 года — расследования убийства Симона Трентского. А кто переводил латинские протоколы этого процесса на немецкий язык? Не кто иной, как наш монах Эрхард фон Паппенгейм, по всей вероятности присутствовавший на самом процессе.

Тот факт, что Эрхард добавил свой пролог к рукописи, порождает ряд интересных вопросов. В исследованиях истории книги эпохи Средневековья и раннего Нового времени концепция «авторства» включает разнообразные силы, которые участвовали в создании той или иной рукописи. В своем великолепном исследовании иллюминованных средневековых агадот Марк Майкл Эпштейн отмечает:

Проблема авторства каждой агады — это сочетание разнообразных идеологических, богословских, философских, историософских, политических и социальных концепций, способ рассказать историю взаимоотношений евреев с Б‑гом, с соседями и друг с другом через комментирование нарратива Святого Писания.

Неповторимость «Монашеской агады» заключается в том, что до того, как она прибрела окончательный вид, на каждом этапе ее создания в дело вступали иные идеологические, философские и исторические факторы.

Чтобы разобраться в хитросплетениях этих факторов, издатели посвятили каждому из них одну или несколько глав. Сарит Шалев‑Эйни, блестящий исследователь еврейского и христианского искусства из Еврейского университета, дает глубокий кодикологический анализ текста, составленного писцом, маргиналий и иллюстраций, помещая их в сложный итало‑ашкеназский и христианский контекст. Шалев‑Эйни приходит к выводу, что на первом этапе в изготовлении агады участвовало не меньше четырех человек: талантливый еврейский писец, двое огласовщиков и корректоров, тоже евреев по рождению, один из которых поставил в конце манускрипта свою подпись: «Йосеф, сын рабби Эфраима благословенной памяти»; и по крайней мере, один художник, а возможно, и больше.

Скрупулезный анализ Шалев‑Эйни столь же педантичен, сколь и сами иллюстрации, и ее замечания об оригинальности рукописи в рамках традиции представляют собой экспресс‑курс по иконографии этого жанра. Она сравнивает нашу агаду с агадот Мерфи, Шокена, Лондонской ашкеназской и Флерсхаймской, дотошно отмечая сходства и различия (по крайней мере, такое впечатление складывается при чтении). Самое существенное отличие — упомянутая «христианизация» еврейской иконографии — остается определенной загадкой. Иллюстраторы были христианами? Конверсо? Кто заказал им иллюстрации? Шалев‑Эйни не может ничего сказать наверняка, но возникает соблазн предположить, что во время изгнания 1478 года в руки Ванна попала незаконченная рукопись, и он исказил ее еврейский характер этими иллюстрациями. Может быть, перед нами результат реального осквернения агады в ответ на воображаемое осквернение гостии.

Честь открытия, что автором пролога был Эрхард фон Паппенгейм, принадлежит Кристофу Маркшису, выдающемуся исследователю раннего христианства из Берлинского университета имени Гумбольдта. В его статье излагаются биографии Ванна, Паппенгейма и других людей, через руки которых прошел наш манускрипт: Амброзия Шверценбека (библиотекаря монастыря Тегернзее, получившего рукопись) и Конрада фон Айриншмальца (настоятеля монастыря). Лучше всего он описывает венскую интеллектуальную и богословскую традицию, в которой воспитывались все эти люди.

Глубокие познания Маркшиса в истории христианства и немецкого гуманизма XV века позволяют ему ввести рассуждения Эрхарда в широкий контекст. Там, где другой ученый увидел бы нечто самобытное в ссылке Эрхарда на Первое послание к Коринфянам, 5:7, «очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны», Маркшис замечает: «Эрхард не оригинален <…> Он находится под влиянием распространенных христианских аллегорий еврейского пасхального пира, сформулированных первым поколением христианских богословов».

Раннее христианство — ключевой период для понимания интереса христианских гебраистов к Песаху и агаде. Синоптические евангелия и Евангелие от Иоанна связывают с Песахом последние дни земной жизни Иисуса, и, как отмечали Энтони Графтон и Джоанна Вайнберг, позднее протестантские богословы будут «заявлять, что изучение иврита можно оправдать тем, что он проливает свет на проблемы, связанные с датировкой распятия». Но Эрхарда пасхальный седер интересует с несколько другой точки зрения. Он преимущественно пытается вписать ритуал и литургию седера в динамику евхаристии. Маркшис справедливо подчеркивает: «Главный богословский тезис, который выдвигает Эрхард в комментарии к агаде Пауля Ванна… <заключается в том>, что и Христос, и Тайная вечеря, и святая церковь в чине мессы подражают этому ритуалу». Парадоксальное желание христианских гебраистов высмеять иудаизм и одновременно найти в нем источник христианских истин, видно в этой агаде ярче, чем в любом другом документе.

По этой причине Дэвид Стерн называет пролог Эрхарда «высшей ступенью фантазии христианского гебраизма», и его мастерская статья представляет собой внимательное прочтение текста в контексте христианского гебраизма и еврейской традиции. Стерн не оставляет без комментария ни одного странного слова, и его объяснения порой бывают неожиданными, даже неприятными. Например, Эрхард сообщает, что разбрызгивание крови во время седера сопровождается перечислением казней и мольбой «Да обратит Г‑сподь все эти казни и проклятия на врагов наших, особенно на великое множество христиан». Это может поразить многих, кто увидит в ней странную пародию на обычай отливать несколько капель вина при перечислении десяти казней. Этот обычай принято истолковывать как скорбь Б‑га по Его тонущим созданиям, как описано в Талмуде (Мегила, 10б). В такой интерпретации капли вина символически уменьшают нашу радость. А Стерн цитирует авторитетного раввина конца XIV — начала XV века Яакова бен Моше‑Леви Молина, известного под акронимом Маариль, который говорил: «Мне кажется, что этим <отливанием капель вина> мы говорим: Да спасет Он нас от этих <казней> и да обрушатся они на врагов наших». По мнению Стерна, это означает, что «толкование Эрхарда представляет собой точное отражение еврейских верований того времени».

В классическом труде «Агада и история» Йосеф‑Хаим Йерушалми описывал агаду как «книгу для философов и для народа, которая переиздавалась чаще и больше, чем любой другой еврейский текст, и чаще всего снабжалась иллюстрациями». В 1973 году, когда он работал над книгой, ему удалось насчитать не менее 3500 изданий Пасхальной агады. «Монашеская агада» явно отличается от всех прочих.

Оригинальная публикация: Pour Out Your Fury

Пятый вопрос

Мистика Нисана