Личное письмо покойному Амосу Озу от его друга, хабадского раввина Ровно

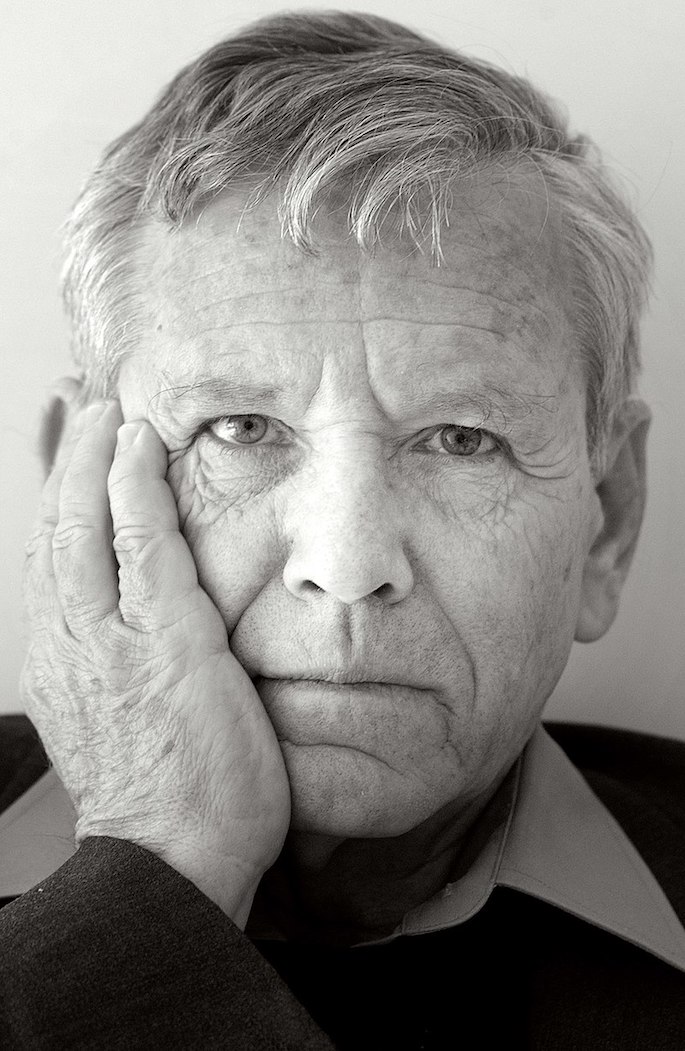

Израильский писатель Амос Оз умер 28 декабря 2018 года в возрасте 79 лет. В 2014 году в украинском городе Ровно, где родилась и выросла мать Оза, приняли решение повесить мемориальную доску на их доме. Для этого городские власти связались с раввином города и посланцем движения Хабад‑Любавич Шнеуром Шнеерсоном, а тот в свою очередь сообщил об этой инициативе семье Оза. Впоследствии Оз пригласил Шнеерсона заехать к нему в гости, когда тот в следующий раз будет в Израиле, и раввин принял его предложение. Интерес Оза к Шнеерсону поначалу объяснялся знаменитой фамилией последнего. У Оза была любимая учительница поэтесса Зельда Шнеерсон, которая, кстати, приходилась кузиной любавичскому ребе Менахему‑Мендлу Шнеерсону, да будет благословенна его память. Раввин Ровно также является далеким родственником любавичского ребе. Но этот вполне конкретный интерес перерос в настоящую дружбу. На следующий день после смерти Оза, на исходе субботы, раввин Шнеерсон написал письмо своему другу. Мы приводим его в вольном переводе на английский.

Моцей шабат. Недельная глава Шмот. 2018 год

Дорогой мой друг Амос,

пишет тебе Шнеур Шнеерсон, посланец любавичского ребе в городе Ровно на Украине, или, как ты всегда говорил, реб Шнеур, подчеркивая это «реб». Незадолго до начала шабата мы получили известие о том, что ты более не с нами. Я думал, что через день мне будет легче писать, но вот уже моцей шабат, а мне вовсе не легче. Писать мне и вообще трудно. Ты наверняка помнишь соглашение между нами: я лучше умею говорить, а писать я предоставлял тебе.

Наши пути пересеклись несколько лет назад. Поскольку я являюсь посланцем любавичского ребе в Ровно, ко мне обратились за помощью в сочинении текста на мемориальной доске, которую собирались повесить на доме твоей матери Фани, да будет благословенна ее память. Все началось с переписки по электронной почте, затем мы созванивались, чтобы обсудить кое‑какие детали, а после того, как твоя дочь Фаня посетила Ровно, ты пригласил меня встретиться, когда я буду в Израиле. С тех пор наше общение стало дружбой.

Я постучал в дверь твоей квартиры на двенадцатом этаже, и ты открыл ее с радостью, которая не скрывала твоего любопытства. Твой высокий рост скрадывался книжными стеллажами до потолка. Мы обнялись как старые друзья, и ты предложил угощение в одноразовой посуде, тем самым показывая, что уважаешь кашрут. Ты сказал, что очень рад встретиться с родственником столь почитаемой тобой «учительницы Зельды», которая учила тебя во втором классе. Ты так хотел услышать мой рассказ о том, что происходит в Ровно. Мы сели, и я стал рассказывать.

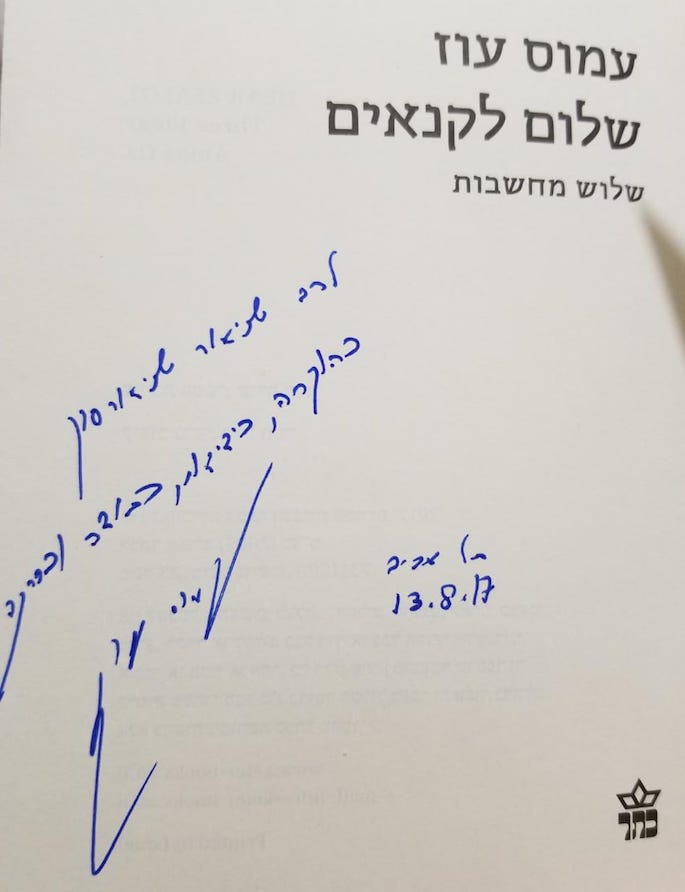

Я привез тебе «Танию», которую мы незадолго до того напечатали в Ровно. Ты открыл книгу и погрузился в нее. Ты пролистал ее всю и вдохнул запах свежей типографской краски. Ты извинился и попросил позволения уединиться со священной книгой, напечатанной в Ровно. Ты с воодушевлением рассказывал о своем внуке, который служит в военно‑воздушных силах, и о том, что тебе выпала честь от лица семей выступать перед выпускниками офицерских курсов. Я, со своей стороны, показал свою семейную фотографию, и она тебе понравилась.

Потом мы говорили по телефону, и ты сказал: «Реб Шнеур, да будет тебе известно, что стопка водки всегда ждет тебя». Я принял приглашение и вновь пришел к тебе в гости. Ты был рад меня видеть. Ты достал стопку бумаг, которую специально готовил к моему приходу. Там были старые фотографии Ровно и записи сестер твоей матери, посвященные жизни в Ровно. Ты сказал, что эти материалы не вошли в твою книгу «Повесть о любви и тьме».

Мы говорили о вере и обо всем. Мы не всегда соглашались друг с другом, но скорее, спорили не мы с тобой, а ты сам с собой. В разговорах со мной ты говорил о том, как тебя расстраивает, как тебя разочаровывает молодое поколение, растущее без ценностей.

Я рассказывал тебе о программах изучения Торы и иудаизма в нашей общине, и ты хотел узнать мельчайшие подробности. Ты был рад, что в нынешнем Ровно есть люди, которые сидят и учат Тору. Ты захотел поддержать наши усилия и пожертвовал деньги на колель в Ровно и на другие общинные программы. Ты сделал это очень красиво и сказал, что это честь для тебя — сотрудничать с нами в нашей деятельности.

Когда мне исполнилось сорок лет, я получил от тебя такие трогательные пожелания:

Дорогой реб Шнеур,

Я уже довольно давно слежу за твоей работой в общине города Ровно. Я всегда буду благодарен тебе за ту роль, которую ты сыграл в возведении мемориала евреям Ровно, погибшим от рук нацистов и коллаборационистов, в том числе и членам моей семьи. А также за твою помощь в создании памятной доски на доме, где выросла моя мать, да будет благословенна ее память, и где жила ее семья до отъезда в Израиль, — доме, который я описываю в книге «Повесть о любви и тьме».

Моя дочь Фаня, вернувшись из Ровно, рассказала нам о вашей встрече и рассыпалась в похвалах тебе. Когда я, наконец, удостоился личной встречи с тобой, я увидел милого человека, добросердечного и умного, знающего и любящего еврейский народ. Я нашел в тебе интересного и обаятельного собеседника. Имя, которое ты носишь, — Шнеур Шнеерсон — содержит в себе уникальное наследие.

Птичка напела мне, что сегодня ты празднуешь свой сороковой день рождения. Позволь мне присоединиться к голосам твоей семьи и друзей — всех тех, кто благословляет тебя, ценит тебя и желает тебе еще долгих лет деятельности на благо еврейского народа, долгих лет мудрости, понимания и знания [хохма, бина, даат — слова, составляющие аббревиатуру ХаБаД].

Твой друг, который относится к тебе с большим уважением,

Амос Оз.

Я помню, как ты рассказал мне о болезни и о лечении. Ты сказал: «Реб Шнеур, я всегда был борцом, я всегда боролся, и сейчас я выхожу на войну с раком. И я выйду из нее победителем…»

Ты рассказывал о замечательных людях, которые тебе встретились, о докторе в больнице «Бейлинсон», о преданных друзьях, которые тебя окружали и поддерживали.

В прошлом элуле, в начале этого учебного года, случился один из важнейших дней в моей жизни: я привез своего сына учиться в ешиву. А перед этим мы с сыном заехали к тебе в гости.

Было видно, что терапия истощила тебя, но ты радостно приветствовал меня и моего сына. Я рассказал, что сегодня он начинает учиться в ешиве. Ты не скрывал своей радости по этому поводу и сердечно пожелал ему успехов. В тот раз я привез с собой шофар, желая оставить его тебе в подарок. Ты не мог скрыть своих чувств. Мы поговорили о шофаре и его значении, и я даже потрубил в него, стоя рядом с тобой. Когда я закончил трубить, твоя жена Нили, да живет она долгие годы в благополучии, начала рассказывать мне о ваших внуках. Но ты — ты по‑прежнему стоял сосредоточившись, уйдя в себя, как будто ты оказался где‑то в другом месте. Я был тронут не менее твоего и попросил тебя брать шофар с собой в больницу и не забывать трубить в него каждый раз, когда почувствуешь такую потребность.

Мы присели, и ты сказал мне: «Реб Шнеур, я должен кое‑что зачитать тебе». И ты начал читать поэму Натана Альтермана «Телеграмма» о том, как хасиды Хабада в России отправляют телеграмму в Тель‑Авив касательно посылки этрогов и лулавов, но на пути в Тель‑Авив телеграмма попадает в руки советского военного цензора:

Военный цензор потупил взгляд,

перевел глаза в потолок:

что такое, черт побери, Хабад?

хоть бы кто объяснил, помог…

Прибежал секретарь, от стола сутул,

долго рылся в папках, сердит…

нынче много всяких аббревиатур

бюрократия нам плодит.

Их уже накопился большой отряд,

и попробуй все заучи —

вот забудешь, скажем, такой Хабад —

бац! И выговор получи!

Тут зашел гвардеец Давид Шнеерсон —

Эй, Давидка, друг, выручай!

Ты ведь в курсе дел, должностей, персон —

и слыхал о Хабаде, чай…

О Хабаде?.. — Давид улыбнулся. — Да!

Это те, чьи пути прямы.

Ведь они, товарищ цензор, всегда

против Гитлера, как и мы!

Их сердца упрямей земли сырой,

горячее, чем кипяток,

жаль, от них не зависит тот фронт второй —

он уже б воевал, браток!

А их вера сильней, чем железобетон,

атакующих рот резвей.

Так велел им лидер их, Шнеерсон, —

я ведь тоже — его кровей.

Я ведь тоже чувствую, слышишь, брат,

в рукопашной схватке траншей,

как горит негасимым огнем Хабад —

в том числе и в моей душе.

Ты не думай, товарищ цензор, — я свой,

я учил, как и ты, истмат,

но под гром стрельбы и снарядов вой

хорошо, что есть и Хабад…

И ответил цензор: я хоть и гой,

но могу понять твой запал —

ведь и Дмитрий, славный наш князь Донской,

в комсомол, увы, не вступал.

Повседневное с прошлым сплетается, брат,

и бесценен такой урок,

если видят Тунис, Аламейн, Сталинград,

что достоин себя в эти дни Хабад!

Извини мне высокий слог…

Так сказал он, пылинку смахнул с листа,

на весу его подержал

и, печать «цензуру прошло» достав,

к телеграмме ее прижал.

(Перевод с иврита Алекса Тарна)

Ты читал так, будто сам Альтерман сидел перед тобой, а дойдя до слов «извини мне высокий слог», смахнул слезу. Ты был сосредоточен как будто в процессе работы, как будто ты подобрал правильные слова и боишься растерять их.

Мы распрощались, и ты пообещал мне, что выйдешь победителем из этой войны. Я ответил: «Ты должен!» Мы крепко обнялись и помолились про себя.

Мы вернулись в Ровно, мой сын начал учиться в ешиве, моя дочь пошла в старшую школу, а ты с Нили продолжал курсировать между «Бейлинсоном» и Рамат‑Авивом, окруженный теплом и любовью твоих друзей.

Мы продолжали наши телефонные разговоры, ты рассказывал мне о новостях и улучшении твоего самочувствия, я был счастлив услышать об успехе лечения. О твоих изумительных докторах, о том, что ты в свои 79 полон жизни, как молодой человек…

Мы были полны надежды и рады новостям, ожидая, что вскоре будет победа.

Когда недавно ты приезжал в Москву на получение награды за свое творчество, это совпало с днем памяти евреев Ровно — евреев, убитых в освящение Б‑жьего имени в годы Холокоста, и ты послал мне просьбу «прочесть кадиш от имени всех нас за всех членов семейства Мусман (семейство Фани) и за всех евреев, убитых в Ровно».

Я ответил, что мы «скажем кадиш и зажжем свечи», и ты написал: «Я говорю вам шабат шалом сейчас, хотя сегодня четверг, поскольку завтра мы приезжаем прямо перед шабатом».

На следующий день, в пятницу, за несколько минут до наступления шабата, ты прислал мне сообщение: «Мы только вошли домой. Шабат шалом». Ты был так внимателен, тебе было важно уведомлять меня вовремя…

Мы регулярно разговаривали по телефону. Я собирался позвонить тебе в прошлую пятницу, но пятницы — такие нагруженные дни, мы ожидали множество гостей на шабат, и я не смог осуществить свое желание и не позвонил.

Я знал, что после обеда ты отдыхаешь, и пообещал себе, что мы поговорим после шабата. Но ты вознесся к другому отдыху, отошел на вечный покой…

Днем, когда я не получил ответа на свое обычное сообщение с пожеланием хорошей субботы, зазвонил телефон. Это был наш общий друг, который сообщил мне о твоей кончине.

Я не мог вымолвить ни звука, у меня не нашлось слов. Я был поражен — ведь мы договорились, что ты выиграешь эту битву.

Дорогой Амос, да будет память твоя благословенна, да будешь ты хорошим заступником за свою жену Нили, которая так любит тебя, и за твоих дочерей Фаню и Галию, сына Даниэля и внуков, которых ты сам так любил.

Приглядывай оттуда также за еврейской общиной города Ровно, чье возрождение было так важно для тебя и за чьим развитием ты так пристально следил.

Да будут эти слова в память о душе Амоса бен Йегуды‑Арье благословенной памяти.

Шнеур

Оригинальная публикация: Dear Amos, From Your Friend, Reb Schneor

Повесть о любви и разбитом сердце

Амос Оз: «Прямых и простых ответов не бывает»