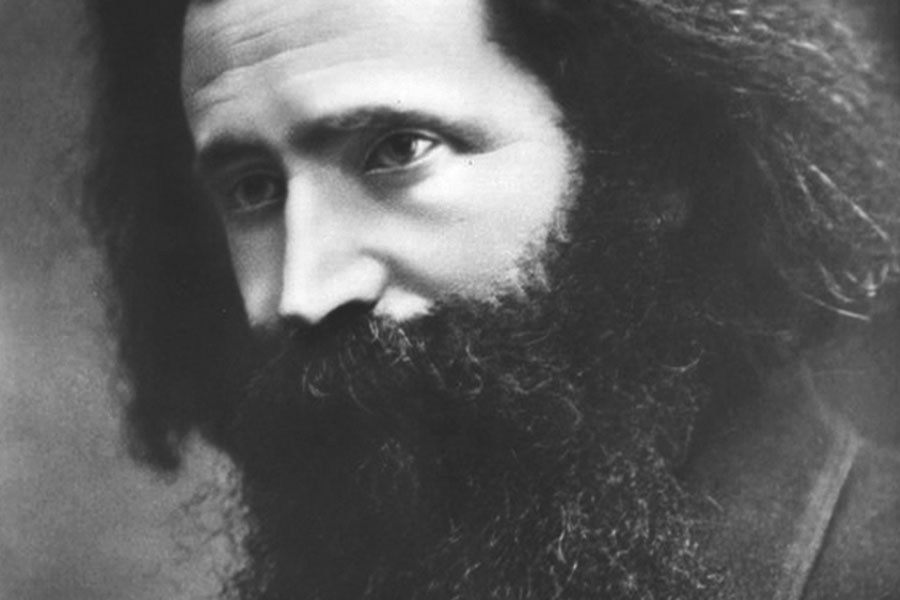

Гилель Цейтлин (1871–1942) — один из важнейших еврейских мыслителей первой половины XX века, философ и мистик, погиб по дороге в лагерь смерти Треблинка, в канун Рош а‑Шана 5703 (1942) года. Именно в его эссе «Безмолвие и глас», в 1936 году, впервые пророчески прозвучало слово «Шоа», предрекая надвигающийся крах мироустройства и уничтожение большей части европейских евреев. Цейтлин при жизни имел огромный авторитет в еврейском мире, а после смерти труды его надолго оказались в забвении.

Сегодня издательство «Книжники» предприняло перевод его трудов и комментирование на русском языке. Читатели «Лехаима» прочтут большую работу Цейтлина о хасидизме, публикацию которой мы продолжаем в этом выпуске.

Продолжение. Начало в № 8–11 (304–307), 1–2 (309–310), 4 (312), 6–8 (314–316)

6

Тщатся богословы и религиозные философы отвечать на вопросы вечные, разрешать многие сомнения. Или же, если они честны, сразу признают: не под силу им разрешить какой‑то вопрос, или несколько вопросов, или и вовсе ни один из вопросов вечных.

Иным путем шел цадик из Брацлава: утверждает он, что не могут быть даны ответы на эти вопросы в связи с их сущностью и природой.

Ибо есть вопросы — и есть вопросы! Есть такие, что может рассудок человеческий разрешить, пусть не без труда и великих усилий. На иные же — ни одному человеку, кто бы он ни был, не найти ответа.

В этом предшествовал брацлавский цадик Дюбуа‑Реймону . Семь тайн мировых насчитывает Дюбуа‑Реймон. Р. Нахман насчитывает пять.

Яснее нам, конечно, система Дюбуа; глубок ее философский фундамент, строги научные еe предпосылки. Однако в том, что касается глубоких «тайн мировых», многому еще учиться нам всем у «Духовидца» (как дразнили р. Нахмана и хасиды, и митнагдим) — как верующим, так и свободным ученым.

Говорит р. Нахман в своей манере, что есть два вида вопросов: вопросы, исток которых — в аспекте разбиения сосудов , и вопросы, исток которых — в аспекте «пустого пространства» . Как известно, немало потрудились мудрецы Хабада, толкуя изречение: «Он и части Его — одно» . Опираясь на учение р. Моше Кордоверо , множили они притчи, и аллегории, и аллегории к притчам , разъясняя правило «и в плоти моей я вижу Б‑га» (Иов, 19:26); и все же по‑прежнему затруднительно нам помыслить, как могут сочетаться эти два утверждения: что все на свете — сокровенная Б‑жественная сущность и — в то же время — что все на свете само по себе отдельно существует.

Хорошо понимал р. Нахман: сколько ни прибегай ты к уловкам, сколько ни сплетай хитросплетений, сколько ни приводи притч, аллегорий и аналогий — дело не двигается с места. Ведь, если все Б‑жественно, тогда все, совершающееся в тварном мире, от начала и до конца его, в самом Б‑жестве совершается; а если так — заключает Б‑жество в себе все: добро и зло, справедливость и преступление, чистоту и скверну. Все, все целиком включает! И в таком случае у нас есть лишь две возможности: или зло — в Б‑жестве самом и Б‑жеству причастно, или же вовсе нет в мире зла. Но в этом случае — нет ни Торы, ни закона, ни выбора свободного, ни наказания.

Мудрецы Хабада продолжают мысль р. Исраэля Бешта: все сущее лишь «отвод глаз» , оптический обман . Все, что есть, лишь кажется нам таковым, тогда как на самом деле совершенно ничего нет — лишь совершенное Б‑жественное «нет», словно бы творение мира никогда не имело места. Подтверждают они правоту свою стихами из Писания: «Нет более, кроме Него» (Дварим, 4:35); «Я, Г‑сподь, не изменился» (Малахи, 3:6), а также словами молитвы: «Ты — Тот, Кто был до создания мира, и Ты же — после того, как создан мир» .

Но в таком случае снова придется нам выбрать одно из двух: либо все на свете само по себе отдельно существует, и тогда ложным окажется учение каббалистов об эманации, либо едины Творец и Творение, тогда нечего исследовать, нет больше места ни для загадок, ни для вопросов, ибо действует во всем абсолютная необходимость.

Так говорит р. Нахман: воистину Б‑жественно все творение, и нет в нем ничего, кроме сокровенной сущности Б‑жественной, — но воистину и существует все творение само по себе. Как же совместить одно с другим? Лишь во времена мессианские, когда «…земля будет наполнена знанием [Г‑спода]» (Йешаяу, 11:9), узнаем мы ответ. Не удовлетворяется р. Нахман учением Бааль‑Шем‑Това об «отводе глаз»: ибо зло, и беды, и грех подлинно нами ощущаемы; ибо все, что в соответствии с цепью причин и следствий в мире сотворенном происходит, подлинно представляется нам происходящим в силу необходимости и согласно природе вещей.

В этом‑то, по учению р. Нахмана, суть цимцума, сокрытия изымающего, суть «пустого места» и пустоты, о которых упоминают каббалисты: Г‑сподь в мудрости Своей так сотворил мир, чтобы ощущали мы его как нечто реальное и подлинное.

Вот откуда раскол меж р. Нахманом и остальными учителями хасидизма: понимал он всю глубину причинности и всю тяжесть ее осознания. Не готов он признать существование одним лишь обманом чувств; оно заложено в самую суть Творения, ибо так Г‑сподь Благословенный создал мироздание, чтобы все в нем казалось необходимым и проистекающим из неразрывной причинной связи.

Лишь так можем мы понять, почему настолько важно для р. Нахмана понятие «пустота», отчего возвращается он раз за разом к этой теме; и теперь его слова станут нам ясны. «Сомнения и вопросы, исток которых в сокрушении сосудов, могут быть разрешены; но нет разрешения вопросам, проистекающим из “пустого пространства”» .

Если совлечем мы с этих слов покров тайны, увидим мысль важную и глубокую: нет ответа на вопросы о причинах той непреложной необходимости, причинной связи, из‑за которой все в мире происходит. И не найти на них ответа.

Ибо знал, ведал брацлавский праведник: какие бы другие религиозные проблемы ни заботили человека — легко дать ответ; если же дошел человек в своем созерцании до осознания непреложной необходимости, причинной связи, из‑за которых все в мире происходит, — не успокоить его духа никакими «ответами», богословскими и метафизическими доводами; не запутать его пустыми казуистическими рассуждениями!

Вот каков он, «корень естественной науки» — растет он из непреложной необходимости, причинной связи, из‑за которой все на свете происходит и которой все обусловлено. Это‑то осознание и «вселяется» в Мудреца‑который‑в‑святости и «ведет от размышления к размышлению, и так вплоть до размышления наитончайшего, вплоть до того, что возжелает он повредить, не приведи Г‑сподь, корень Б‑жественной воли и предаться ереси, будто нет Б‑жественной воли вовсе» .

Так вот где таится, по мнению цадика из Брацлава, главная для религии опасность. Ибо всякое истинное, подлинное исследование не может не привести к осознанию непреложной необходимости; не может не указать, что неизменны и неотменимы законы природы.

И потому считает он, что лишь праведник‑цадик, подобный Моше и Машиаху, может углубляться в подобные размышления. В подтверждение приводит он агаду: когда поднялся Моше в миры горние, увидел он, что сидит Святой и привязывает венчики к буквам [Торы]. Спросил Моше у Него: к чему это? Ответил Г‑сподь: по истечении многих поколений явится человек в мире, имя ему Акива бен Йосеф, который выведет множество законов из каждого изгиба этих венчиков. Попросил Моше: покажи мне его… и молвил: «Владыка мира, если есть у Тебя такой человек, почему же Ты выбрал для дарования Торы меня?» Ответил Г‑сподь: «Молчи, так Мне подумалось» .

Тот, кто подобен Моше, кто овладел искусством молчания, не променяет его на сомнительные ответы и туманные объяснения; там, где пристало молчать, молчит он, погружаясь в невыразимые тайны, доступные лишь потаенному чувству Б‑жественного.

Праведник, достигший состояния «Моше‑Машиаха», не просто может размышлять над вопросами, проистекающими из «пустого пространства», — долг его и обязанность заниматься подобными вещами. Ибо, предаваясь им, спасает он еретиков, которые провалились в трясину сомнений. Как же спасает их цадик? Быть может, в силах он успокоить мятущийся дух увещеванием разумным или дать исчерпывающий ответ? Нет, не таков путь праведника, и не в силах он совершить подобного. Ибо постижения, которых сам он удостоился в этих вопросах, не могут быть ни определены словами, ни облечены в иносказания, так как относятся они к области тайны букв. Песней спасает праведник еретиков со дна великого смятения — только песней!

7

Сказал р. Нахман: «У всякой премудрости, в соответствии с ее аспектом и ступенью, есть особый напев, принадлежащий только ей. И так на каждой ступени: чем выше премудрость, тем более возвышен и напев, ей соответствующий. И так выше и выше, до точки изначальной, истока миров сотворенных, и нет выше нее. А премудрость, пребывающую там, облекает лишь — и т. д. <…> Так же и у веры есть напев, ей соответствующий. И видим мы, что даже у веры идолопоклонников, в заблуждении пребывающих, есть напевы особые, свои для каждой веры; и также есть напев, соответствующий еретической премудрости, ибо сказано об Ахере (“Другой” ), что не умолкал напев греческий в устах его . Праведник же постигает напев наивысочайший» .

Если совлечь с этих слов покров таинственности и пересказать их ясным языком, предстанет перед нами такая мысль. Обладает всякая премудрость собственным напевом, собственным стилем и мотивом, наделена красотой, лишь ей присущей; всем этим привлекает она сердца тех, кто ей предан и сосредоточенно в нее углубляется. Так и научное безбожие обладает своим собственным очарованием; есть и у него красота особая, пленяющая сердца тех, кто всеми силами своей души устремляется к истине.

Верил р. Нахман, что способна песнь праведника — из внутреннего созерцания без речи и слов проистекающая, внутреннее богатство духа больше разума выражающая — повлиять на безбожника, изменить его. Знал р. Нахман великую силу этого влияния, охотно прибегал к нему и многое с его помощью надеялся совершить.

Пусть песнь рассудка говорит то или это, пусть влечет души своими чарами — песнь веры выше нее; ибо суть песни веры — изначальная точка и первоисточник всяческого творения. Тот, кто поет песнь горнюю, властвует над сердцем певца ереси и может склонить его, куда пожелает.

Известно, что почитали хасиды пение и музыку и ценили их; и все же упоминают они о музыке мимоходом и говорят преимущественно общие вещи; свидетельствуют их слова о том, что, несмотря на расточаемые ей хвалы, не занимает музыка в их внутренней жизни сколь‑нибудь важного места.

Праведник же из Брацлава называет музыку основой всех основ и корнем всех дел. Хорошо понимал он — в обход научной ясности, — что в искренней песне выражается целиком вся душа поющего: страсть и тоска его, участь его и упование, вся жизнь его и счастье.

И понимал он также, что неслучайны различия между мелодиями; что самые глубины чувства и воображения, мысли и действия затрагивают в своей бездонности эти различия.

«Знай, что, когда послал Яаков, праотец наш, десятерых сыновей своих, родоначальников колен Израилевых, к Йосефу, послал вместе с ними и напев Земли Израиля, и в этом — тайный смысл написанного “возьмите от плодов (ме‑зимрат) этой земли в коробы ваши” (Берешит, 43:11) <…> И знай, что у всякого пастуха — напев собственный, соответственный травам и месту, где пасет он скот свой. Ибо всякой траве присуща песнь особая, которую эта трава произносит; это и есть Перек шира ; и из песней трав складывается напев пастуха» .

«Основа всякого приникновения и единения с Б‑гом для тех, кто в мире этом дольнем и весьма низком пребывает, — лишь в музыке и пении» .

«Основа привлечения духа жизненного со стороны святости — при помощи музыки и песнопений Г‑споду Благословенному» .

«Все сыны Израиля обладают долей в Мире грядущем; главное же из наслаждений Грядущего мира — звук напева и песнь, кои будут тогда явлены» .

«Велика сила музыки, даже когда она лишь напев на устах; тем более же когда извлекает ее искусный мастер из инструмента прекрасного и благозвучного; тогда под силу ей поселить радость даже и в том, кто погружен в тоску» .

«Суть пребывания Б‑жественности в мирах, служащих ей облачениями, — голоса и святые речения, коими создан был мир; и потому с помощью голосов и святых речений сможешь ты достичь единения с гласом Б‑жьим, основой Б‑жественности, облекающейся в миры» .

Подобно А. Шопенгауэру, считавшему музыку раскрытием воли как глубинной первоосновы мира, раскрытием, не опосредованным миром явлений , цадик из Брацлава считал ее сущностным раскрытием Г‑сподней воли; песнью мироздания, где являют себя сокрытые Б‑жественные силы, пронизывающие все пространство Творения.

«Три вида звуков различает наука о музыке. Первый из них — звук простой, какой исходит из уст человека, стоящего на открытой местности, когда перед ним нет никакой преграды. Второй вид звука — звук возвратный, или эхо, на языке учителей наших — “глас выговаривающий” (коль авара); его мы слышим в лесу или меж высоких гор, когда произносим звук и нашему голосу отвечает “глас выговаривающий”, в точности такой же, как если бы стоял там некто и повторял за нами наши слова. Третий же вид звука — составной, создающийся из смешения первого и второго; таков, например, звук, издаваемый полым сосудом, ибо мгновенно присоединяется к звуку простому звук возвратный, и соединяются они воедино, и из соединения двух звуков этих возникает звук составной, который и есть третий вид звука, и т. д. И эти три вида звуков, а также их соединения и сочетания — основа любого напева и мотива; и это — “песнь простая, удвоенная, утроенная и учетверенная” , заключенная в четырех буквах Имени Г‑спода, которое включает в себя десять сфирот, правое, левое и среднее, милость, суд и милосердие, и Яакова, в котором их основа» .

8

Выходит из сказанного: горний напев — это мелодия всего мироздания, песнь самого Творения; возносит он человека над всеми созданиями, освобождает от любых низменных мыслей и свойств, обычно занимающих его.

Ибо таково воздействие природной красоты: живописного пейзажа, прекрасного облика. Как музыка воздействует на слух, воздействует и прекрасное зрелище на зрение .

Не было среди всех мудрецов Израиля ни одного, кто лучше цадика из Брацлава сознавал бы ценность природы и ее действие на религиозное чувство.

Даже те из мудрецов Израиля, кто высоко ценит силу визуального, говорят лишь о внешнем зрении, со стороны.

«Вообрази, — говорит р. Моше‑Лейб из Сасова , — небеса и выси небесные, моря и все, что в них, их необъятный простор и бескрайнюю широту» .

Автор «Ховот а‑левавот» в разделе «Об исследовании» также немало говорит о созерцании тварного мира. Однако главным является для него исследование: познание мудрости, о которой творения свидетельствуют. Вглядывается человек в чудеса сотворенного мира, во внутреннее устройство каждой твари — и благодаря этому приходит к познанию Творца.

Иным духом веют речи цадика из Брацлава. Говорит он о пении трав, об очаровании и благодати, разлитых над полем, и о духе святости и чистоты, который пробуждают они в сердце человеческом.

Не взглядом теолога смотрит р. Нахман на природу, но и не взглядом обычного поэта.

Устремления теолога направлены на то, чтобы отыскать особое намерение, вложенное в каждый вид твари, цель, ему определенную, — и доказать тем самым существование предопределившего ее Творца.

Поэт же готов оказывать Б‑жественные почести каждой отдельно взятой силе, каждому единичному событию, конкретному проявлению Б‑жества. Минутным порывом движим он; сегодня преклонит колени перед одним зрелищем, завтра — перед другим.

Р. Нахман смотрит на природу оком провидца. Нет для него границы между «я» и «не‑я» , сливается он со всем, что бы ни предстало очам и чувствам его, в едином цельном порыве; ловит он очарование и величие каждого отдельного творения — и соединяет их с собственными душевными устремлениями и нравственными качествами, со святостью и чистотой, которыми наполнена душа его.

Зрелища многие и разнообразные, предстающие перед очами провидца, переплавляются для него в единое виде́ние, возвышенное и великое; отвечает это виде́ние внутреннему идеалу, сущностному и органическому. Если внутренний его идеал — красота, то и весь мир увидит он в красоте; возвышенное ли его идеал — предстанет перед ним весь мир как зрелище возвышенное; стремится ли он к величию — величием исполнится мир в его глазах, стремится ли к мудрости — мудростью.

Голос

Основные направления в учении хасидизма