Грамматика

В тесной связи с лексикографией изучались базовые правила грамматики: с их помощью следовало объяснить, почему различаются формы, в которых конкретное слово или фраза употреблены в Писании. Комментаторы Библии и даже далеко не столь многочисленные языковеды почти не видели различия между двумя этими областями знания. Большинство из них занимались грамматическими правилами, чтобы лучше понять значение слов, и наоборот, часто анализировали слова просто в качестве примера применения определенных правил.

И вновь нам следует обратиться к анонимным масоретам, которые начали полусистематическое изучение законов иврита. Для оправдания того или иного написания, огласовки и ударения масоретские школы рано разработали правила, которые были выведены эмпирически, однако отражали некие закономерности. Отступление от этих правил допускалось лишь в исключительных случаях. Даже сугубо мнемонические установления, вошедшие в сочинение Дикдукей а‑теамим («Правила кантилляции») Бен Ашера, подразумевали определенные абстракции, которые касались законов, управляющих языком иврит. Чтобы превратиться в грамматические правила, им не хватало только четкой формулировки. Автор талмудического трактата Софрим также указывал на различие между буквами корня и других частей слова и заявлял, что последними, когда они выступают как префиксы и суффиксы, нередко можно пренебречь. Масореты изрядно расширили представление об этом различии, а политические и культурные процессы способствовали тому, что оно становилось все более явным. Связи с греко‑римской цивилизацией, а также довольно небрежное обращение с языком населения, говорившего по‑арамейски, подталкивали читателей и писателей к проглатыванию «слабых» согласных. Установление господства арабского языка в Западной Азии помогло восстановить эти функционально важные буквы в их первоначальном значении. Как мы помним, проблемы шва и дагеша , а также букв, не принимающих дагеш, занимали ведущих масоретов, им уделил немалую часть своего главного сочинения Бен Ашер. Ибн‑Джанах цитировал на арабском языке масоретский трактат, целиком посвященный фонетике, если судить по его названию — Китаб аль‑мусаватат (на иврите Сефер а‑колот, «Книга произношения»). Основное внимание в этом трактате было уделено произношению согласных хет, аин и реш. В этой связи вспоминается расхожее изречение Аарона бен Ашера о том, что различие в произношении реш с дагешем и без оного характерно только для жителей Земли Израиля (или лишь для Тверии) при чтении Писания и просто в устах мужчин, женщин и детей. Грамматист из Сарагосы не только восхищался произношением «людей Тверии, которые ясностью речи превосходят всех прочих евреев», но и считал, что грамматические правила тивериадских ученых относительно этих согласных достаточно ясны и не нуждаются в дальнейшей разработке.

Огромный шаг вперед в этой области сделал Саадья. Всю жизнь гаон занимался проблемами иврита не только в трактатах на языковые и экзегетические темы, но и в стихотворениях и молитвах. Произнося хай (а не хей) а‑оламим в знаменитой клятве «Вечноживущим» (см. Даниэль, 12:7) или литургическую формулу ле‑олам ва‑эд («во веки веков») с огласовкой цере, называя каждую из десяти заповедей дибер, а не дибур, он отклонялся от того, что считалось устоявшейся языковой нормой в его время. Он вовсе не был склонен принимать самовольные решения и всякий раз ссылался на древнюю традицию, даже если это требовало неканонического толкования. Нередкие исключения только разжигали его стремление искать глубокие причины подобных отклонений.

Отмечая, что многие евреи «не обращают никакого внимания на наш язык вообще и в особенности на непонятные его формы», Саадья решил добавить к своему словарю в исправленной арабской редакции раздел, посвященный трем «принципам» языка, которые могли бы оказаться полезны поэтам. Поиск закономерностей отражает проснувшийся у Саадьи интерес к основам грамматики, что, несомненно, явилось результатом знакомства с исследованиями басрийских грамматиков от Сибавейхи (умер в 794 году) до современника и, возможно, лично знакомого Саадье Ибн‑Дурайда (837–933) . Саадья был убежденным противником аналогии (кийяс) в правоведении. Кроме того, в исследованиях языка иврит было не так много материала — документов былых времен. Обстоятельства подталкивали его к «аномалистическому» подходу куфийцев, однако логическая строгость ума неизменно вела к басрийскому «аналогическому» методу в изучении правил. Это видно в его утверждении: «Первое: призыв, вопрос, утверждение, заповедь и условие; второе: описания, формирующие четыре класса, поименованные в соответствии с материей, формой, действием или завершением [целью], что я объясню подробно; третье: параметры сравнения, подобно второй группе с той разницей, что первые относятся к объекту сравнения, а вторые взяты из результата». К сожалению, следующие части этого сочинения, в которых он подробнее объяснял значение и цели классификации, утрачены. Посыл автора, однако, свидетельствует о высочайшем уровне развития лингвистики и стилистики, который подразумевал глубокое знакомство с проблемами языка не только автора, но и читателей. То же можно сказать о сугубо научных грамматических замечаниях Саадьи, рассеянных по его комментариям к Писанию и к Сефер Йецира. Говоря о мистически обоснованной классификации букв в Сефер Йецира, Саадья выдвинул предположение, что следует отличать 11 букв еврейского алфавита, которые остались нетронутыми, от 11, которые претерпели существенные изменения, а в некоторых формах слов даже исчезли полностью. Он также идентифицировал трех «матерей» всех прочих букв, упомянутых в Сефер Йецира, с буквами алеф, вав и йуд — теми самыми тремя согласными, которые были предметом главного спора между басрийской и куфийской школами. Таким образом, Саадья, а вслед за ним Дунаш бен Тамим и Али бен Йеуда Алан из Тверии заложили основу изучения так называемых слабых согласных, откуда в конечном счете произросли революционные идеи Хаюджа.

Помимо этих более или менее случайных предположений Саадья составил крупное языковедческое сочинение, в котором в систематическом виде изложил теории о языке иврит. Кутуб аль‑луга («Книги языка»; иногда используется длинное название «Книги изящества языка иврит») представляет собой цикл, состоящий из 12 мало связанных между собой трактатов о языке. Иногда их называют также «Двенадцать частей». Из‑за огромного объема и множества подробностей эта новаторская работа разделила судьбу библейских комментариев Саадьи и оказалась забытой. Ибн‑Джанах, большой почитатель гаона, уже ею не располагал.

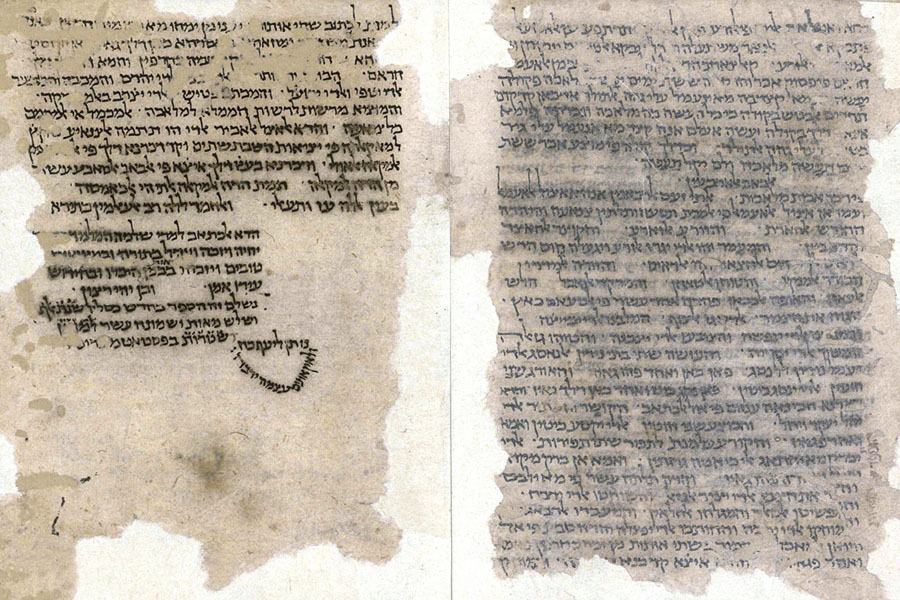

До наших дней дошли только одна неполная поздняя копия этого сочинения и небольшие фрагменты из двух других. В последние годы они оказались в поле зрения исследователей благодаря Соломону Л. Скоссу. Следующий фрагмент из третьей части даст читателю представление о примечательном передовом подходе Саадьи, а также о его многословном, изобилующем повторениями стиле, который помогает понять, почему сочинение было скоро забыто:

Она [эта часть] рассматривает подробно те аспекты [языка] Библии, которые именуются флективностью. Принципы, заложенные в этой части, касаются не только иврита, но применимы ко всем языкам, которые нам известны… Существует пять предпосылок, служащих основой для изучения флективности: (1) Разнообразие выражений, используемых разумными существами, требующее правильной классификации этих выражений. При внимательном исследовании мы обнаружили, что они распадаются на три группы: существительные, глаголы и служебные слова… (2) Мы выделили буквы, которые служат префиксами существительных, и обнаружили, что таковых одиннадцать… (3) Добавление соответствующих личных местоимений к существительным и глаголам. При внимательном рассмотрении мы обнаружили, что таковых десять, поэтому мы назвали их десятью владельцами… (4) Рассуждение о времени: оно обычно делится на три части: прошедшее, настоящее и будущее… (5) Собирание четырех приведенных выше предпосылок воедино и как это делается. Мы просим о помощи Б‑жьей, тем более что цель наша состоит в том, чтобы учащиеся (слушатели) разбирались в языке Его книги, и заявляем, что хотя все четыре предпосылки имеют основополагающее значение для настоящего исследования, первая из них, то есть различение существительных, глаголов и служебных слов, подобно оси, вокруг которой вращаются все прочие предпосылки.

Далее Саадья переходит к анализу разнообразных форм, которые принимают ивритские глаголы в соответствии с функциями. Рассуждая только о породах каль и гифиль , но упоминая различные префиксы и суффиксы личных форм, а также оставляя в стороне настоящее время, он выделяет 48 простых и 368 производных форм. Всего он в разных местах говорит о 430 принятых формах слова, включая формы настоящего времени. Саадья, с его склонностью к точной статистике, даже подсчитал теоретически возможное число форм типичного глагола, такого как шама («слышать»), и оно составило 19 169. Дунаш бен Лабрат, от которого мы знаем эту цифру, заявил, что Саадья упустил одну форму, и подчеркнул: добавив формы пиэля, гаон мог бы увеличить число на несколько тысяч. Разумеется, его можно было бы увеличить еще, если использовать четыре другие породы глаголов. Столь же подробно Саадья анализирует природу семи ивритских гласных, останавливаясь на артикуляции в момент произнесения каждого звука, а также описывая законы, управляющие движением от холама до камаца и наоборот. Всего он выделяет 49 возможных вариантов гласных звуков. Он не включил сюда шва, поскольку этой особо важной огласовке посвятил отдельный (шестой) трактат.

По причинам, которые пока невозможно до конца установить, огромный языковедческий труд Саадьи не оказал должного влияния на развитие грамматических исследований. Несомненно, как и в случае с алахическими трактатами, одной из причин была неумеренная страсть к классификации и бесконечным перечням, что сильно затрудняло чтение. В отличие от правоведения, где талмудические цепочки — перечни авторитетов — давно были знакомы всем ученым мужам, в еврейском языкознании еще не выработались собственные модели. Списки гаона, при всей их логической безупречности, были не слишком полезны библейским экзегетам и литераторам, писавшим на иврите. Лишь в раннем трактате, посвященном различным формам повелительного наклонения и спряжения, дважды цитируют гаона. Кроме того, в выборе глагола шама в качестве примера классификации парадигм видно, по крайней мере поверхностное, сходство с трактатом Саадьи о склонении и спряжении. Автор этого сочинения, правда, придерживался совершенно другой системы и предлагал в качестве основной формы глагола повелительное наклонение, что, по‑видимому, было характерно для грамматической методологии караимов.

У Киркисани тоже нет свидетельств знакомства с сочинением его современника гаона. Правда, о выдающемся языковедческом учении ересиарха нам известно только по 37 экзегетическим постулатам, опубликованным Гиршфельдом. Выбор тем у него явно определяется прежде всего экзегетическими интересами и автора, и читателей. По этой причине особое внимание он обращает на такое, казалось бы, излишнее служебное слово, как эт . Автор рассматривает его сходство и различие с арабской частицей ийя. Киркисани также интересуется кажущимися несообразностями в логическом порядке фраз в библейском тексте; использованием будущего времени в значении прошедшего и наоборот; функцией вав в этом и других случаях; употреблением глаголов в единственном числе в значении множественного, а также глаголов во множественном числе в значении единственного; переносом отрицания из одной части предложения в другую; употреблением гей в вопросительных предложениях и исключениями из правила; необычными добавлениями и пропусками тех или иных букв. Киркисани даже предлагает довольно ясную теорию об эллиптических и плеонастических изысках у библейских авторов.

Конечно, прямо или в косвенной форме некоторые из этих доктрин рассеяны по экзегетическим сочинениям Саадьи, и, возможно, они появились до гаона и до Киркисани. Даже почти точно совпадающие друг с другом постулаты, которые можно обнаружить в позднейшей литературе, не всегда представляют собой заимствования из Киркисани. Например, у Ибн‑Джанаха методика похожа, у него встречаются фразы, которые на первый взгляд можно принять за прямые цитаты, однако вполне вероятно, что он вообще не слышал о Киркисани. Многие из этих идей витали в воздухе, и их подхватывали еврейские и нееврейские ученые, жившие по всему мусульманскому миру. Мы не можем утверждать, что имело место непосредственное влияние. Если в нашем распоряжении окажутся дополнительные источники из литературного наследия этих творчески плодовитых поколений, мы, вероятно, увидим, что многие доктрины возникли независимо друг от друга у людей, которые жили в разное время в разных местах, а иногда живших неподалеку, но не подозревавших об открытиях соседей.

Караимские ученые вслед за Киркисани еще увереннее, чем раббаниты, считали ивритскую грамматику лишь вспомогательной дисциплиной для библейской экзегезы. Салмон бен Йерухам упомянул в комментарии к Эйха, 1:14 (написан в 954 году), что он составил трактат о пяти ивритских «меняющихся буквах». Ярый защитник веры, он преследовал сугубо экзегетические и богословские цели, что явствует из других его сочинений и главным образом из написанной в резкой форме диатрибы, вошедшей в его более ранний комментарий к Теилим, (102:5), против тех единоверцев, которые занимались изучением арабской науки, в частности грамматики. В словаре Давида бен Авраама аль‑Фаси также нередко встречаются пространные экскурсы, посвященные грамматическим проблемам. Как мы помним, он неоднократно указывал, что приводит эти сведения главным образом затем, «чтобы всякий, кто желает написать комментарий к книгам Писания, не торопился бы с толкованиями». Поэтому Давид, как и Салмон, уделял особое внимание изменению или перестановке и метатезе букв. Давид также довольно подробно рассуждал о различных формах повелительного наклонения. Главным объектом его интереса, однако, оставалось использование всех этих сведений для понимания Библии. Отсюда и его более чем поверхностный интерес к проблемам масоры.

В еще большей степени это верно для такого увлеченного экзегета как Йефет бен Али. Этот выдающийся комментатор часто обращался в интерпретациях библейских пассажей к грамматическим правилам. Иногда, например в комментарии к книге Ошеа, он добавлял специальное приложение, о цели которого писал: «[оно служит для объяснения] трудных слов в этой книге, которые я перевел и показал их вариации и грамматические формы, чтобы изучающие могли полагаться на них, если будет на то воля Божья». Например, Йефет сделал тонкое наблюдение относительно трех возможных способов удвоения букв в определенных ивритских словах в зависимости от того, затрагивает ли удвоение одну или две буквы в слове с двухбуквенным или трехбуквенным корнем. Иногда он даже подмечал за Саадьей небольшие неточности, которые указывали на то, что раввинистический комментатор «неверно толковал правила языка».

Первым караимским автором, который написал отдельное сочинение на грамматическую тему, по‑видимому, был Йосеф Ибн‑Нух. К сожалению, до нас не дошло ни одного фрагмента из его книги. На основании краткого описания Абуль Фараджа Гаруна мы можем судить, что она была написана на иврите и называлась Сефер а‑дикдук («Книга грамматики»). Сам Абуль Фарадж был одним из наиболее плодовитых исследователей, изучавших грамматику иврита. Мы уже упоминали о его труде Китаб аль‑муштамиль в котором помимо двух разделов, касавшихся ивритской лексикографии и грамматических элементов библейского арамейского, было шесть частей, целиком посвященных грамматическим проблемам иврита. После вступительного рассуждения о «десяти общих принципах форм слова, которые можно применить к большей части языка иврит» Абуль Фарадж посвятил всю вторую часть, состоявшую из 18 глав, анализу ивритского инфинитива. Сюда вошли рассуждения об отличиях между инфинитивом и отглагольным существительным, которые, по‑видимому, занимали его учителя Йосефа Ибн‑Нуха. В следующих разделах этот выдающийся «грамматист из Иерусалима» изящно применил теорию Саадьи об 11 корневых и 11 функциональных, или «служебных», буквах. Он, однако, не пошел дальше гаона и из конкретных случаев применения корневых букв в Писании не сделал вывода о природе двухбуквенных или трехбуквенных ивритских корней. Некоторая ограниченность характерна и для других его языковедческих сочинений. Одно из них на первой странице рукописи описывается как «Жемчужные нити грамматических форм в языке иврит — да сделает Г‑сподь их полезными»; о другом, носившем название Китаб аль‑кафи («Книга соответствия»), автор говорил, что сочинение охватывает все разделы языка иврит, кроме исключений. В то же время именно пристальное изучение неправильных глаголов могло бы привести к верным выводам относительно функции «слабых» согласных, исчезновение которых так сильно изменяло облик одного и того же слова в разных грамматических формах.

Творческий подъем

Исследователи иврита никак не могли преодолеть преграды на пути познания истинной природы ивритских корней, арабские грамматисты, напротив, давно пришли к выводу — гораздо более очевидному в арабском языке — о базовом трехбуквенном корне, который присутствует как в глаголах, так и в существительных. Все случаи отклонения от этого правила были объявлены исключениями. Языковеды, занимавшиеся ивритом, медленно принимали подобные предположения. Это происходило вовсе не потому, что они гордились национальной самобытностью и были уверены, что между двумя языками больше различий, чем сходства, — просто они занимались исключительно Писанием. Пока грамматика оставалась лишь вспомогательной дисциплиной, которая использовалась только для толкования Писания, эмпирический подход мешал развитию науки. Такой подход состоял прежде всего в обобщении принципов, которые можно было проследить на материале остатков древнееврейского языка, сохранившихся в Библии.

Ивритской грамматикой занялись поэты и прозаики, блиставшие грамматическими знаниями и широкими взглядами, подобно тому как это было у древних греков и средневековых арабов, они стремились точнее и полнее выразить себя, а также вывести главные законы этого языка применительно к разнообразным нуждам его использования. Неудивительно, что сочинители литургической поэзии от Йосе бен Йосе до Эльазара а‑Калира не обращались к этим вопросам. Они жили в Земле Израиля, где жива была память о древнееврейских диалектах, что повлияло даже на язык Иерусалимского Талмуда. Кроме того, масоретские школы выступали там в роли сторожевых псов и зорко следили за малейшим отклонением от языка Писания. Поэты‑импровизаторы, создававшие литургические произведения, легко придумывали новые слова и использовали необычные формы, чтобы выразить свою мысль. Они редко обращали внимание на грамматические правила, за исключением самых очевидных, и то больше в силу привычки, чем сознательно. В других странах, особенно от Египта до Испании, дело обстояло иначе: близкородственный арамейский язык не был укоренен достаточно глубоко, поэтому требовались сознательные усилия: нужно было изучать хитросплетения иврита на материале письменных источников и так находить языковые средства для самовыражения. Среди ранних грамматистов только Саадья создавал художественные произведения и пользовался собственными научными открытиями для обогащения языка сакральной поэзии.

Саадья, однако, значительно опередил свое время, чем отчасти объясняется забвение, которому подвергли современники и следующие поколения его языковедческие труды. Большинство других выдающихся языковедов того периода — даже Менахем и Абуль Фарадж Гарун — были не поэтами, а главным образом экзегетами. Действительно, те из них, кто принадлежал к секте караимов, вслед за Ананом резко критиковали раввинистические нововведения в области литургии и требовали, чтобы все молитвы заимствовались из псалмов и других библейских текстов. Каким бы крупным грамматистом ни был Киркисани, он запрещал себе и своим современникам смешивать теорию и практику языкознания, обвиняя раббанитов в том, что «молитвы, [состоящие из цитат] из книг псалмов, они заменяют молитвами собственного сочинения, вопреки сказанному в Писании [Эзра, 3:10]: “Восхвалять Г‑спода песнопениями Давида”».

Неудивительно, что принцип трехбуквенности открыл именно Дунаш бен Лабрат, который также первым ввел арабскую ритмику в поэзию на иврите. Характерно, что то же самое слово, которым он обозначал ритмический «вес» слогов, мишкаль (перевод арабского термина вазм), он использовал и для обозначения базовой формы слова без суффиксов и префиксов. Если правда, что Дунаш зарабатывал себе на жизнь работой чтеца в синагоге (хазана), то он, видимо, часто сочинял импровизированные литургические стихотворения и ему как поэту мешали ограничения, связанные с использованием исключительно библейской лексики и грамматических форм. Поэтому он позволял себе «ради требований ритма» вводить новые формы, подобные некоторым редким, даже уникальным фразам из Писания.

В то же время Дунаш вовсе не стремился к открытиям и, даже критикуя словарь Менахема, все еще разделял веру оппонента в то, что число букв в ивритских корнях варьируется от одного до пяти. Яростные нападки учеников Бен Сарука на поэтический мишкаль, вероятно, заставили его задуматься о связи последнего с базовыми грамматическими формами. В довольно отрывочных заметках Дунаша, составленных, очевидно, в конце жизни, есть критика грамматических взглядов его учителя Саадьи. Дунаш пишет: «Всем известно, что ни Саадья, ни другие ученые Востока не понимали природы рифмы и ритма в поэзии». Ученый чувствовал важность «слабых» или, как он называл их в подражание арабскому термину, «опасно больных» согласных, которые часто исчезают из первой, второй или третьей позиции корня. Вскоре эти позиции стали обозначаться буквами пей, аин или ламед, составляющими слово пааль («глагол»). Таким образом, Дунаш был предвестником новой теории о трехбуквенном характере всех корней, которая совершила переворот в ивритской грамматике. В «пробуждении от векового сна», как ярко назвал это важнейшее, хотя еще не сформулированное открытие Ибн‑Эзра, Дунаш без колебаний отбросил давно устоявшиеся учения и принципы. Например, он опроверг общепринятое и введенное Саадьей разделение на 11 корневых и 11 служебных букв, добавив к числу последних далет и тет только потому, что их употребление после шипящих в породе гитпаэль фонетически обусловлено. С характерным для него блеском и в то же время тщеславием он предложил мнемоническую формулу для запоминания 13 служебных букв: Дунаш а‑Леви эмет ки‑тов («Дунаш Левит равно праведный и добрый»).

Возможно, вдохновившись наметками Дунаша, Йеуда Хаюдж раз и навсегда сформулировал теорию трехбуквенного корня в своем достопамятном труде Китаб аль‑афаль дават хуруф аль‑лин («Книга глаголов, содержащих слабые буквы»), за которой последовало подробное исследование «Глаголы, содержащие удвоенные буквы». В отличие от большинства предшественников, за исключением Дунаша, Хаюдж не ограничивался только экзегетическими задачами. На самом деле, приводимые им библейские цитаты часто содержат явные неточности, чему есть одно объяснение: вероятно, автор приводил их по памяти, без проверки, торопясь закончить книгу. Кроме того, его раздражало, что многие люди неправильно употребляют глаголы «в речениях и стихах», и он решительно стремился повлиять на современных ему авторов. С этой целью он старался использовать и ввести в их арсенал все языковые средства Библии. В программном предисловии он объяснил, что заставило его сочинить книгу о «слабых» согласных:

Когда я увидел, какая путаница царит в этих буквах, то с помощью Г‑спода составил эту книгу, где объяснил все их секреты и упомянул все случаи, в которых они выпадают, изменяются или усиливаются с помощью дагеша, растолковав сначала, почему они называются скрытыми или удлиняющими буквами, а также все прочее, что относится к этому вопросу. Высказанное мной преследует цель объяснить: по тому, что содержится в Писании, следует судить о том, что там не содержится… Более того, долг тех, кто хочет писать на святом языке и познать его законы, — учиться у древних евреев, знавших его с рождения, воспитанных на нем и установивших его пределы: особенно должны мы подражать языку видений и пророчеств.

Другими словами, Хаюдж требовал изучать Писание, чтобы лучше понимать законы языка иврит, а не изучать ивритскую грамматику и лексику, чтобы лучше понимать Библию!

Хаюдж весьма подробно проанализировал всевозможные «слабые» глаголы и показал, что с ними происходит, когда первая, вторая или третья буква корня — алеф, вав или йуд. Характерное пренебрежение буквой гей в данном случае указывает, что радикальный новатор все еще был связан традицией, заложенной автором Сефер Йецира в толковании Саадьи и Ибн‑Тамима, кроме того, устоявшееся мнение укрепляло и то, что три «слабые» согласные существуют также в арабском языке. В дополнение к этой теории Хаюдж выдвинул и другие, связанные с глаголами, у которых вторая и третья корневая совпадают, то есть «удваиваются». Здесь он также последовательно придерживался логического, а не эмпирического метода и рассматривал гипотетические трехбуквенные глагольные формы даже в тех случаях, где в библейском тексте сохранились только сокращенные именные формы, например гар («гора») или тох («внутри»). Этим трактатам предшествовал очерк об огласовках в иврите, а за ними появилась Китаб ан‑нутаф («Книга глосс»), которая состояла из разрозненных языковедческих заметок о книгах Пророков. Из его поздних сочинений сохранилось совсем немного, дошедшие до нас фрагменты свидетельствуют не только о последовательности автора, но и о его отношении к языкознанию как к средству познания, а не чисто экзегетическому инструменту. Он ограничил экзегезу пророческими книгами, которые издавна ставили исследователей в тупик, а читателям дал совет «подражать языку видений и пророчеств». Хаюдж признавался: «Я отказался от тех разделов [книги], смысл которых полностью скрыт даже от знатоков, а также от тех, значение которых я не смог постичь», то есть главной его целью было привлечь доступные языковедческие источники, а не прояснить сложные фрагменты Писания.

Новые теории Хаюджа, подкрепленные обширнейшим иллюстративным материалом и изобретательным толкованием кажущихся противоречий, рано или поздно должны были произвести глубокое впечатление. Хотя при жизни автора они были малоизвестны, а некоторое время спустя продолжали раздаваться голоса противников, вскоре его взгляды и особенно изложенный им принцип трехбуквенного корня положили конец всем грамматическим дискуссиям. Однобуквенные корни навсегда исчезли из ивритской грамматики последующих поколений, и даже двухбуквенные возникали лишь изредка, пока у них не нашлись новые защитники среди филологов Нового времени. Бен‑Цион Халпер не совсем неправ, когда утверждает, что ивритская грамматика нашего времени мало продвинулась вперед со времен ключевых открытий этого эмигранта из Испании, жившего в Фесе XI веке.

Если и оставались сомнения в верности теорий Хаюджа, их развеяли монументальные языковедческие труды Ибн‑Джанаха. Он был верным и преданным последователем Хаюджа, хотя высказывал и собственные оригинальные идеи. Начиная с раннего труда Китаб аль‑мусталхак, целиком посвященного заполнению «лакун, которые славный учитель и совершенный наставник Абу Захарья Хаюдж (да будет Г‑сподь милосерден к нему и осветит лицо его) оставил в своем списке слабых букв и удвоенных глаголов», и вплоть до его высшего достижения — Китаб ат‑танких («Книги подробного исследования») в двух частях Ибн‑Джанах разрабатывал грамматические правила и перетолковывал весь корпус ивритского языковедческого наследия в свете открытий Хаюджа. Ибн‑Дауд справедливо писал впоследствии в своей «Хронике»: после того как Хаюдж «вернул язык иврит к твердым основам, забытым в рассеянии», пришел р. Маринус (Йона) Ибн‑Джанах «и завершил начатое рабби Йеудой бен Давидом» (MJC, i, 81).

Ибн‑Джанах, как и его учитель, писал по‑арабски и успешно использовал точную терминологию арабских грамматистов (в одном случае он упоминает Сибавейхи), но и он в первую очередь стремился совершенствовать современную ему ивритскую литературу. За запутанной языковедческой терминологией кроется восхищение учителем — поэтом Ицхаком бен Шаулем. Когда чувствительный юноша читал наставнику одно из стихотворений последнего, он воспользовался несколькими рукописями, в которых ключевое слово крав оказалось заменено на сгор (оба означают «сокровенное» сердце), что соответствовало принятым грамматическим правилам. Ицхак, однако, настаивал на первоначальном варианте. Ибн‑Джанах, который упорно отбивал обскурантистские нападки на науку о языке, часто повторял, что без точного знания невозможно правильно понять ни Танах, ни Талмуд. Основной его интерес составлял иврит, пренебрежение которым он противопоставлял высокому уровню развития науки о языке «у народа, среди коего мы живем», то есть у арабов. Он искренне сокрушался, что некоторые ученые талмудисты, в отличие от образованных арабов, полагают, что «наука правильного грамматического употребления [или конкретнее, склонения и спряжения] и правильная речь основаны на одних догадках и вообще граничат с ересью». Подробный грамматический трактат (лума), состоявший из 46 глав, и столь же пространный словарь «корней» (ушуль) он считал справочниками, с помощью которых культурные читатели и писатели смогут решить даже самые сложные проблемы иврита. Он также обращал больше внимания, чем любой из его предшественников, на проблемы стилистики и не без основания был назван отцом еврейского синтаксиса.

Понятно, что теории Ибн‑Джанаха были оспорены. Идеи Ибн‑Джанаха сочли неприемлемыми многие консерваторы, которые противились «новомодным» языковедческим штучкам, в их числе были и грамматисты. Среди могущественных оппонентов Абуль Валида был такой крупный авторитет как Шмуэль Ибн‑Нагрела, который тоже являлся учеником Хаюджа, однако полагал, что существуют и некоторые двухбуквенные корни. В настоящее время известны лишь небольшие фрагменты Китаб аль‑истигна Нагида (на иврите Сефер а‑ошер, «Книга богатства»); мы даже не можем утверждать наверняка, были ли 22 грамматических трактата, которые приписывает ему Авраам Ибн‑Эзра, действительно лишь главами одного труда, наподобие 12 трактатов, составлявших Кутуб аль‑луга Саадьи. Видимо, как и в недавно обнаруженных фрагментах крупного правоведческого труда, Нагид и здесь старался приводить пространные цитаты из предшественников. Конечно, языковедческие материалы, приходившие с Востока, были скудными и совсем не такими авторитетными, как решения, которые выносили гаоны в правовой сфере. Для усердного собирателя, каким был Шмуэль, нанимавший множество переписчиков для копирования старых книг, чтобы их могли читать ученые разных стран, сочинения древних авторов и пространные цитаты из них представляли немалую ценность. При этом было не так важно, к каким выводам пришел сам Шмуэль. Возможно, самодостаточный интерес к древней литературе помешал великому поэту и государственному деятелю целиком принять учение почитаемого наставника — Хаюджа. В любом случае он счел позицию Ибн‑Джанаха чересчур радикальной. Возможно, еще более неприятен был ему провокационный и самоуверенный тон сарагосского ученого. Занятно, что вскоре в дискуссию оказались вовлечены значительные группы интеллектуалов. Интерес еврейско‑испанской духовной элиты к ивриту был велик, поэтому посланец Нагида в Сарагосе прием, данный в его честь, легко превратил в диспут, в ходе которого затеял с незваным гостем Ибн‑Джанахом сложный и изощренный спор. Сохранилось несколько памфлетов, которыми обменивались стороны в том диспуте и впоследствии. Участники спора часто переходили на личности и допускали прямые оскорбления, и все же спор имел большое значение, он многое прояснил в мировоззрении действующих лиц. Эзотерические проблемы обернулись для широкой публики драматическими коллизиями, и еще несколько поколений продолжалось обсуждение тех или иных аргументов.

Языковой ренессанс

Воины и мудрецы Талмуда