Воспоминания дочери о Самуиле Галкине

Продолжаем совместную с проектом «Земелах: советские еврейские эго‑документы» серию публикаций, представляющую некоторые из новых поступлений в корпус. Журнальная публикация рассказывает об источнике и его авторе и содержит комментированные фрагменты текста; полный текст читайте на Zemelah.online.

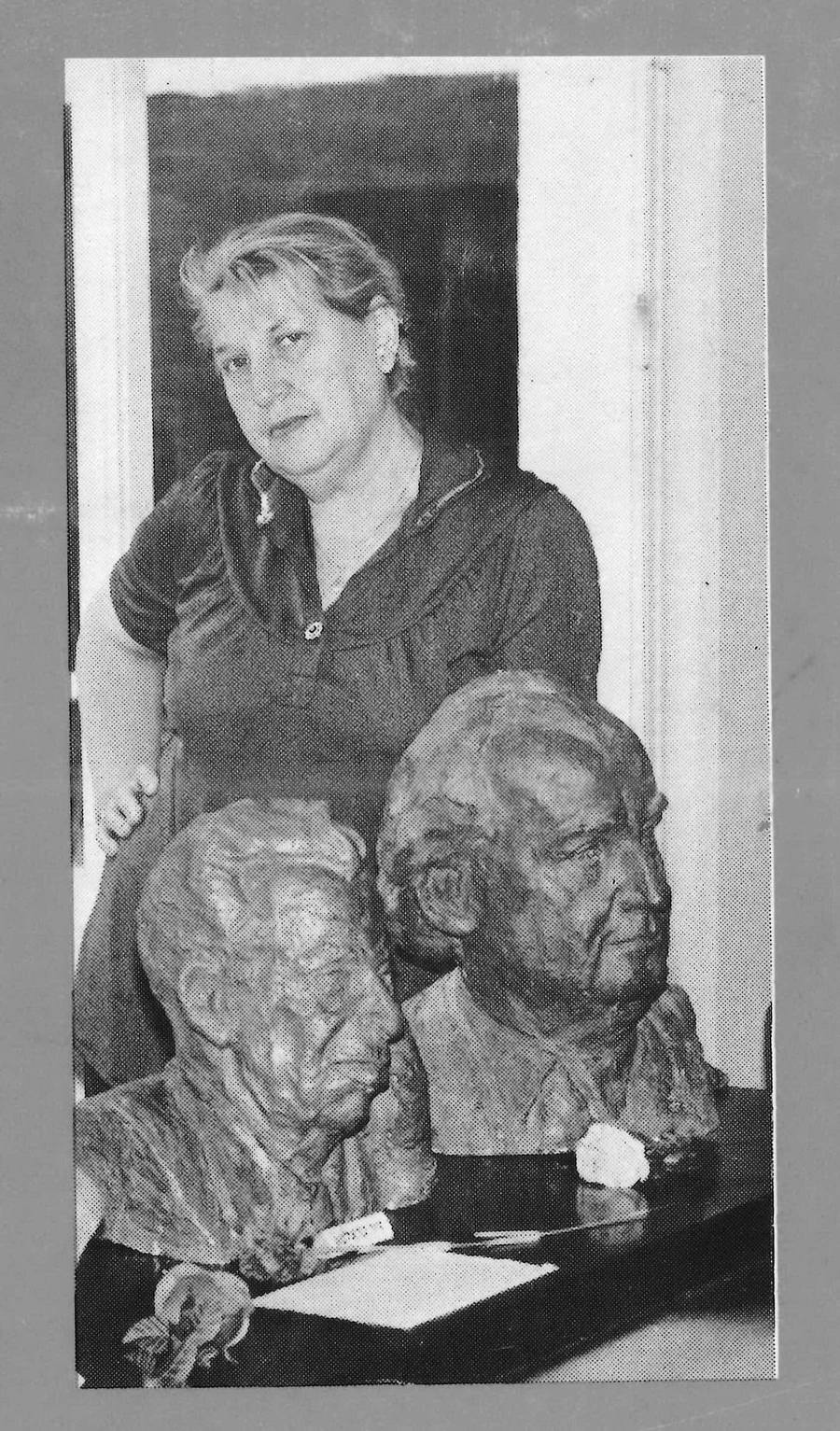

Замечательный еврейский поэт Самуил (Шмуэль) Галкин (1897–1960) — тонкий, нежный лирик, добрейший человек, чудом переживший эпоху абсолютного зла. Его любили читатели и коллеги, его боготворили в семье. Стремясь навечно сохранить образ отца, его дочь Михля Галкина‑Борухович (1920–2004) запечатлела его и в бронзе, и в слове — в Москве могила поэта на Новодевичьем кладбище увенчана мраморной колонной с бюстом поэта работы его дочери, в Иерусалиме, в Центральном архиве истории еврейского народа, хранится оригинальный текст ее воспоминаний об отце. На созданный дочерью бюст Самуил Галкин отреагировал философическим стихотворением, полным мягкой иронии. Ниже мы помещаем его в переводе с идиша Веры Потаповой:

Дочери‑скульптору

Дитя мое, ответ чистосердечный твой

Мне нужен: много ль я тебе милей — живой,

Чем созданный твоей рукой из глины заново,

Родившийся опять из праха первозданного?

О том из них двоих, в ком теплится дыханье,

Не думаешь ли: «Он свое успел свершить.

Теперь его двойник начнет существованье…»

Не от него ль ведешь ты родословной нить?

И, дав мне жизнь за жизнь, не ты ли — плоть от плоти

Моей — убеждена, что мы сполна в расчете?

Я знаю: и тобой, как всеми, движет страсть —

Стремленье вечно быть, остаться, не пропасть.

Но плоти собственной и крови отчужденье

Так удивительно, что я пришел в смущенье.

Ты сравниваешь нас, разглядывая розно,

Нам измеряешь лбы ребячески серьезно,

Чтоб с мерки не сошел один из нас двоих.

И я благословлял движенья рук твоих,

Когда старалась ты суровости черту

Придать моим бровям, улыбке — доброту.

Но, найденный тобой, могу ли быть уверен,

Что в этот самый миг тобой я не потерян?

И тем, что для тебя мой облик просветлился,

Тебе я ближе стал, скажи, иль отдалился?..

Воспоминания дочери были написаны через много лет после смерти поэта, на земле Израиля, куда автор мемуаров «взошла» в 1976 году. Сохранив в своей двойной фамилии память об отце‑поэте — Галкине и о муже‑поэте — Боруховиче, Эмилия (Миля) Галкина‑Борухович обрела в Израиле новое имя — Михаэла (Михля). Будучи профессиональным скульптором, она работала в Музее восковых фигур в Тель‑Авиве, ваяла бюсты убитых в Советском Союзе еврейских поэтов, Михоэлса, Зускина и других жертв сталинского режима, а также известных деятелей Израиля, создавала скульптуры на темы Танаха и современной жизни. Экспозиции ее работ и выставки с ее участием в 1980‑х годах прошли в разных городах Израиля и в Москве. С 1977 года Михаэла Галкина обучала скульптуре студентов тель‑авивского колледжа искусств и дизайна «Махон Авни».

Свои мемуары она писала, используя немногочисленные записи разных лет, которые удалось вывезти в Израиль, а также богатое собрание изданий Шмуэля Галкина в Национальной библиотеке Израиля. Воспоминания Михли Галкиной об отце, превосходный портрет эпохи, полностью опубликованы на сайте «Земелах», здесь же мы помещаем почти полный текст их последней части — «десятой тетради». В комментариях и в приложении к публикации использованы документы и письма Самуила Галкина, недавно переданные в Центральный архив истории еврейского народа Ириной Кривц, внучкой поэта — дочерью его сына Вольфа.

Тетрадь десятая

Начало окончательного уничтожения еврейской культуры практически началось со зверского убийства Шлойме Михоэлса . Об этом злодеянии много писали. Но я хочу еще раз сказать об этом лишь в связи с событием, предшествующим этому.

Кажется, за день или ночь до этого в Политехническом музее был очередной вечер еврейской литературы. Этот вечер всем запомнился, во‑первых, потому, что он был последним, а во‑вторых — на нем в последний раз видели в живых Соломона Михоэлса.

Почему‑то как никогда зал музея был заполнен до отказа. Давно не было такого стечения еврейской публики. Поэтому обстановка была необычно торжественной. Всех выступавших принимали очень хорошо, Галкин тоже выступал. Самым примечательным было выступление Михоэлса и Зускина в сцене из спектакля «Путешествие Вениамина Третьего» . Во время исполнения этой сцены зал плакал. Я тоже была тронута до глубины души. Сцена эта была лебединой песней для еврейского театра, а для Михоэлса последними часами его сценической жизни.

Некоторое время спустя писатели стали замечать, что за ними следят. Так, Ицик Фефер , сидя в зале Дома литераторов, говорил, что на улице его поджидают. Я не помню, в какой последовательности были арестованы писатели, но события разворачивались быстро. Аресты шли один за другим.

В Антифашистском комитете была одна сотрудница, которая к нам изредка заходила (Комитет находился на Кропоткинской улице, недалеко от нас) . К этому времени Комитет, кажется, закрыли . Но эта сотрудница стала бывать у нас чаще, чем раньше. Почти не выходила от нас. Просиживала у нас целые дни, будто бы утешая Галкина с милой улыбкой.

Впоследствии выяснилось, что она была осведомительницей и просто сидела у нас и слушала, как Галкин реагирует на события. После ареста Галкина она уже не замечала меня при встрече, а в наш дом не заходила совсем. Она была, конечно, не одинока в этой своей деятельности.

Незадолго до всего этого Галкин перенес инфаркт. Мама его уговорила поехать в Дом творчества, в санаторий под Москвой, в Малеевке . Где‑то тлела надежда, что подальше от Москвы — лучше, да к тому же больной человек. Наивные люди! Мама все же все время подготавливала Галкина к возможности его ареста. Да и сам Галкин чувствовал себя солидарным с репрессированными писателями и только ждал, чтобы разделить с ними судьбу. Это все, видимо, мобилизовало его, и во время ареста, как говорят, он вел себя геройски, если иметь в виду его состояние здоровья. Аресты, как правило, производились в ночь с пятницы на субботу. И, если это время проходило благополучно, то с облегчением вздыхали. Хотя никто ничего и не говорил. К слову сказать, такие субботы и свели в могилу Арке Кушнирова . Он скоропостижно скончался от рака, который у него оказался вследствие этих волнений.

И вот, в одну из таких ночей или, вернее, рассветов, осенью 1949 года, с пятницы на субботу , к нам в дверь громко постучали, вошли три человека в форме МВД и дворник, предъявили ордер на обыск. Сердце упало от мысли, что в это время Галкина забрали (как было сказано выше, отец отдыхал в санатории) . Это было так страшно, что все, что потом происходило у нас, казалось каким‑то фарсом. Что, впрочем, так и было. Мама открыла и пришла в кабинет (он же — столовая) папы. Мы с Боруховичем были в нашей комнате и не выходили. Когда я поднялась и вышла, а потом хотела вернуться к себе, то меня уже не пустили обратно в комнату. Начался обыск. Они по‑хозяйски открывали шкафы с книгами, письменный стол Галкина. Просматривали каждую книгу с начала до конца. Все еврейские книги и антикварные русские откладывали в сторону. Рукописи безжалостно запихивали в мешки и завязывали. Таких мешков оказалось семь. Так все и пропало безвозвратно. Они хотели опечатать эту комнату вместе с содержимым, но тут среди этих бездушных манекенов нашелся один, который проникся к нам жалостью и предложил вместо этого опечатать большой стенной шкаф в коридоре вместе с книгами. Рукописи они забрали с собой. Эти исполнители страшной воли были бездушными малограмотными людьми, хотя были посланы с обыском к писателю.

Вспоминаю один штрих: когда моей маме стало при обыске плохо, то я сказала, что надо дать ей валерьянку, на что они гаркнули: «Никаких аверьянок». Всех, кто заходил к нам на следующий день утром, они задерживали и выясняли, кто это, и не отпускали до конца. Обыск длился до полудня. Моя дочь , тогда ребенок двух лет, стояла у своего шкафчика с бельем и плача говорила: «Что им надо?» и «Это мой ящик». После кабинета отца они вошли в нашу комнату и забрали мои письма и документы, не относящиеся к Галкину, просто так. В девять часов утра зазвонил телефон (они не подпускали нас к телефону), и старший из них переспросил: «Все в порядке?» Это означало, что Галкин уже в Москве на Лубянке . Это было страшно до помутнения рассудка. Представлять, как его полубольного забирают, было тяжелей, чем видеть. Многие, боясь за себя, в Малеевке прекратили контакты с отцом еще до ареста, но некоторые не отвернулись от него и потом рассказывали, что он вел себя геройски. Около года он находился в Москве: сначала на Лубянке, потом по пересыльным тюрьмам. Вначале у нас не брали передач. Потом мы простаивали с передачами перед тюрьмами по многу часов в день. Кто бы мог подумать!

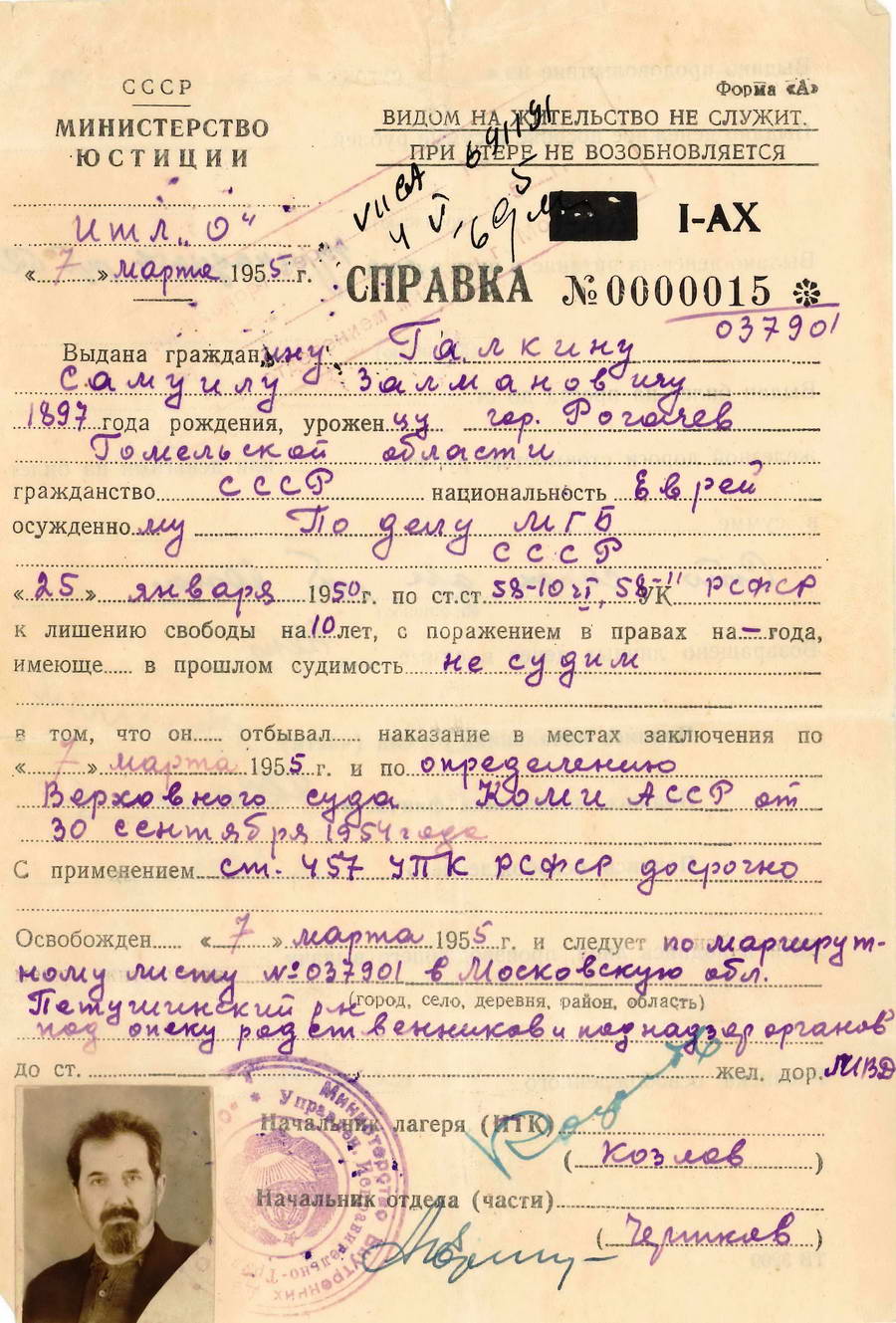

Через год объявили приговор: десять лет исправительных лагерей . Тогда мы еще не знали, что это счастье, и были беспредельно подавлены. Маркиша, Фефера, Квитко, Бергельсона оставили в Москве пока без приговора . Мы тогда гадали, что лучше. Может, с оставшимися разберутся и отпустят? Но, как известно, их ожидала страшная кара, и они все погибли, Зускин, как говорили, сошел с ума и умер . Обо всем этом так же страшно думать, как и о жертвах Гитлера.

Кроме известных деятелей еврейской культуры, в лагерях томилось еще много ее представителей. Критик Добрушин был с Галкиным в лагере. Хромой, старый, он вскоре там скончался . Редактор Стронгин дожил до реабилитации, и еще многие другие. То, что пережил за эти годы Галкин, пережили многие десятки миллионов советских граждан.

Я все же верила в счастливую звезду Галкина, верила, что он еще вернется, и мы его увидим. Хотя надежд было очень мало, я верила в обаяние Галкина, в то, что он и в этих бесчеловечных условиях будет любим друзьями и смягчит сердца даже таких твердокаменных, какими были на местах ставленники МВД. Однажды Галкин ехал в теплушке с уголовниками, головорезами, и тут он нашел ход к их сердцам. Читал им Есенина, и они, насколько это возможно, не трогали его, не издевались над ним, а иногда и защищали. Однажды вечером к нам зашел человек и привез письмо от Галкина. На вопрос, кто он по профессии, он сказал, что он сцепщик вагонов. Когда приехал Галкин, то он рассказал, что это был знаменитый отцепщик вагонов. Он угонял целые вагоны с товарами и торговал крадеными вещами.

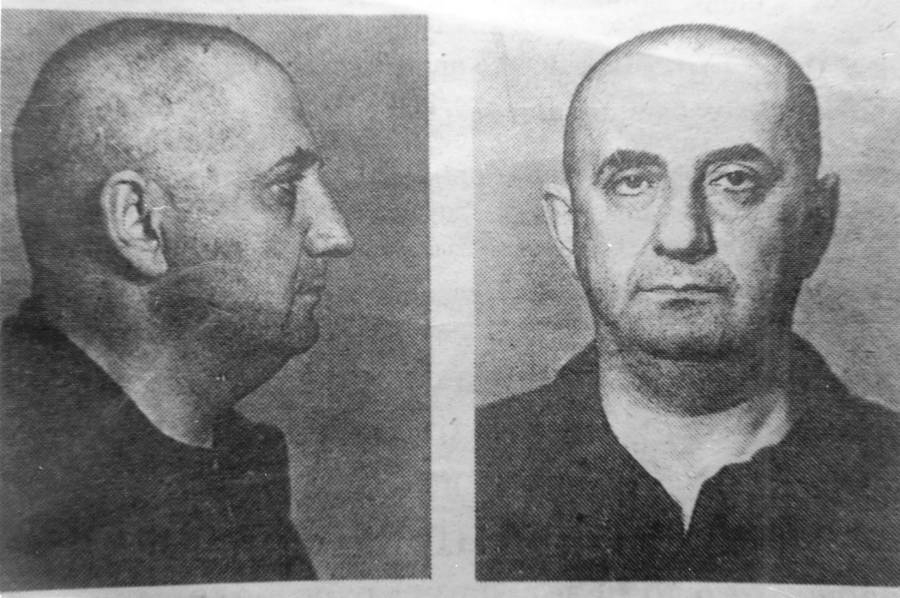

Галкин мало рассказывал о том, что с ним происходило во время заключения и потом в лагерях. Возможно, с них брали подписку, что они ничего не будут рассказывать. Но один эпизод всегда стоит перед моими глазами до сих пор, как кошмар в страшном сне. Когда отца привезли на Лубянку, сразу обрили и обнаженным обыскивали снаружи и внутри. Все это проделывалось, зная, что это фарс, но с тем, чтобы с самого начала растоптать человеческое достоинство и убить малейшую надежду на освобождение. Еще один эпизод, который мог пережить не всякий, будучи таким больным, каким был Галкин. В 1953 году его привозили в Москву и сказали, чтобы он опять написал о себе, и его дело пересмотрят. Он это сделал, но его, как в насмешку, повезли обратно в лагерь. Он был в Москве и никак не мог нам дать знать.

Все эти шесть лет, что Галкин томился в лагерях, мы неустанно ходили по инстанциям. Я просиживала в приемных, и мне вежливо объясняли, что разберутся. Вначале ему разрешали писать два раза в год и [слать] уведомления о получении им посылок. На этих уведомлениях он старательно выводил свою подпись, украшал всякими завитушками, чтобы увеличить впечатление, ведь кроме подписи на открытке ничего не было (нельзя было ничего писать). В лагерях он делал все тяжелые работы и часто падал чуть не замертво. Вдруг мы получаем от него просьбу прислать пособие по пожарной части. Он был назначен пожарным. Не успели мы прислать ему это пособие, как его уже сместили с этой «почетной» должности. У них в лагере была касса взаимопомощи. Группа евреев сдавала от каждой посылки часть продуктов в эту кассу, и потом выдавали новеньким или вольным, нуждающимся в поддержке. Галкин был председателем этой кассы. Количество посылок было ограничено. Каждое даяние — было благо. Голод и тяжелый труд уносил много жизней.

В больницах, кроме вольнонаемных, были и врачи из заключенных. Они очень помогали. Последние полтора года один врач‑кожник под разными предлогами, с перерывами, держал Галкина в больнице, когда это было возможно. Если бы не это, Галкин, возможно, не дожил бы до освобождения. Там у него тоже был инфаркт. Видимо, при несчастье у человека мобилизуются все жизненные силы, если в таких условиях могли выжить столь больные люди.

Галкина вначале освободили по болезни, то есть скооптировали . Поэтому он не имел права жить ближе чем сто километров от Москвы. Так как он приехал сразу в Москву, он должен был ее покинуть в течение двадцати четырех часов. Но и тут мир оказался не без добрых людей. Приглашенный врач из районной поликлиники, еврейка по национальности, на свой страх и риск долгое время писала отцу справки о том, что он нетранспортабелен, что его нельзя трогать с кровати, и, таким образом, он дожил в Москве до реабилитации . За него хлопотал Союз писателей . После реабилитации все пошло так, как будто ничего не случилось и не было шести лет страданий.

Когда отец прислал телеграмму о том, что он выезжает домой, то нашей радости не было предела. Это было весной 1956 года . Из вагона вышел человек с седой бородой, в телогрейке и таких же брюках. Шапку из искусственного меха в виде блина он все же решил оставить в вагоне поезда. Я его сразу не узнала. Такой был на нем налет бледности и чего‑то детского, несмотря на седую бороду, что слезы сами текли, глядя на этого человека. Даже не верилось, что это мой отец. Просто как воскресение из мертвых, как явление Христа народу, хотя это образ и не из Ветхого Завета. Да простит меня Ветхий Завет.

Галкин записал все лагерные стихи, которые он помнил наизусть. Хоть вообще и не обладал до этого хорошей памятью на свои стихи и всегда читал их с листа.

В 1957 году 2 декабря в Союзе писателей было торжественно отмечено его шестидесятилетие. Было много людей. Его чествовали от лица всех организаций. Остатки еврейской труппы театра пели песни на его слова. Только о том, куда девались шесть лет жизни, обходилось молчанием.

За последние годы он написал книгу стихов «Майн ойцер» , подготовил к печати книгу стихов на русском языке . Общаться из еврейских писателей было почти не с кем. Хотя он был все время слаб здоровьем, он, как говорится, был бодр духом. Всё ему хотелось записать, много было планов.

Но когда должно прийти несчастье, то спотыкаешься на ровном, и некого винить. Так, Галкин несколько лет жил под Москвой в Малаховке — в сухом месте . Его там посещали друзья. В последнее для него лето он решил отдохнуть в Доме творчества «Подлипки». Там ему досталась сырая комната, а лето было дождливое, и он заболел воспалением легких.

Когда он приехал в Москву, он стал поправляться. Но тут‑то и сыграла роль ирония судьбы. Его лечащий врач уехала отдыхать, и его пользовал другой врач, который советовал ему больше гулять, а сам в то же время говорил, что сердце у него на ниточке держится. Вместо того, чтобы его уложить в постель, он заставлял его через силу гулять — «дышать воздухом».

22 сентября папа с большим усилием пошел гулять. Придя домой, он разделся и лег отдыхать. Разделся он до белья, и мама спросила его, для чего он разделся, ведь скоро вставать. Он ответил, что так он лучше отдохнет. Мама несколько раз подходила к нему посмотреть, как он спит. В один из таких подходов она нашла его не дышащим, с кровоизлиянием на лице. Это произошло в 11 часов утра. Я в этот день пришла позже. Купила много винограда «дамские пальчики», который он особенно любил, радостная позвонила в дверь, но по выражению лица открывшего мне человека поняла, что случилось самое страшное…

За гробом шло много людей. Друзья, знакомые и знакомые знакомых. Многие плакали, как будто каждый из них потерял близкого человека. Похоронили его на Новодевичьем кладбище, которое является достопримечательностью Москвы…

Приложение

Генеральному прокурору СССР тов. Руденко Р. А.

Писателя Галкина Самуила Залмановича

рожд. 1897 г., Москва Г‑19, ул. Фурманова 3/5 кв.43, тел. Г‑6‑95‑94

Заявление

Шесть с лишним лет я совершенно безвинно страдал в заключении, и вот уже скоро два года, как «мое дело» проверяется в прокуратуре, однако до сих пор реабилитации нет.

Кто и что задерживает ее?

Меня лично обвиняли только в связи с народным артистом СССР Михоэлсом, в том, что он, Михоэлс, меня «завербовал» (так записано в протоколах следствия) в состав президиума Еврейского антифашистского комитета в СССР, и за это «преступление» я был осужден Особым совещанием на 10 лет заключения.

Все протоколы, оклеветавшие деятельность Еврейского антифашистского комитета во главе с Михоэлсом, состряпанные следствием, я был вынужден подписать потому, что не подписывать их я уже был не в силах.

Меня арестовали тяжело больного, после перенесенных мною двух инфарктов. Последнее было известно следователю, и он нещадно пользовался этим для достижения своей цели, а цель, как и средства, были бесчестными. Он хорошо знал, что я абсолютно ни в чем не повинен, что никакого преступления против Советского народа, Партии и Правительства я не совершал, но он поставил себе целью — во чтобы то ни стало добиться своего; меня, с таким тяжелым заболеванием сердца, следователь пытал сплошной бессонницей в течение месяцев. Пусть проверят хотя бы, сколько раз по ночам следователь вызывал меня на «допрос», ничего не спрашивая о деле, просто для того, чтобы меня вконец измотать. Я уже не говорю о других, Советским Законом недозволенных методах следствия. И все это делалось для того, чтобы меня, честного советского человека, общественного деятеля, писателя бросить на 10 лет на дальний север, в спецлагерь, откуда и жаловаться было почти невозможно.

Кому это было на руку? — только врагам Советского Государства.

Справка об освобождении Самуила Залмановича Галкина от 7 марта 1955 Коллекция документов Самуила Галкина в Центральном архиве истории еврейского народа. PC‑259

Больше об этом распространяться не стану. В Прокуратуре находится ряд моих заявлений, посланных в свое время в разные адреса, где и об этом изложено. Постараюсь коротко сказать о своей литературной деятельности.

В течение 30 лет я работал в области Советской еврейской литературы, утверждаю: национальной по форме, по содержанию, по существу — социалистической.

Мною опубликовано много книг — стихов, поэм и драматических произведений; много переводов из русской и мировой классики; В 1948 году издан Гослитиздатом на русском языке большой том избранных моих сочинений «Дерево жизни», где кроме сотен стихотворений и поэм напечатано два драматических произведения в стихах: 1) Историческая трагедия «Бар Кохба» — повесть об освободительном восстании в Иудее против чужеземных поработителей‑римлян (2‑й век н. э.) и внутренней борьбе против собственных изменников и предателей. Несмотря на то, что сам по себе материал чисто национальный, вся трактовка исторических событий глубокой давности взята с позиций Советской, интернационалистической, с точки зрения классовой борьбы и дружбы народов.

О том свидетельствуют хотя бы приведенные ниже строки из этого произведения, где главный герой восстания Бар‑Кохба присуждает к смерти своего военачальника Иойси за националистические действия по отношению к нееврейскому населению Иудеи.

Иойси: Не знаю, в чем виновным признаешь,

Я пред тобою чист, и без боязни…

Бар‑Кохба: Ты чист, как новорожденный, а все ж

Достоин смертной казни!

Иойси: Я?

Бар‑Кохба: Ты!

Скажи приказ тебе знаком,

Такой ты видел‑ли, иль слышал о таком,

Где велено, чтоб и в земле, и в крове

Отказывать всем тем, кто нам чужды по крови?

Не с тем ли издан он, чтоб распри потакая,

И Риму на руку, постыдная такая

Прилипла к имени Бар‑Кохбы грязь?

С кем, Иойси, борешься, с тем, кто за нас борясь,

Бок о бок встал противу власти Рима?

За что, безвинные, они тобой гонимы —

Сириец‑земледел и подневольный грек?

Не кровь ценна, мне ценен человек!

Парфяне‑ли, сирийцы ль, иудеи —

Какая разница, когда одной идее

Мы служим все, когда едина цель!

…Кто встал за то, чтоб край наш стал свободным,

Тот в нем хозяин с нами наравне!

(стр. 426–427)

В свое время это произведение получило высокую оценку литературной и театральной критики.

Позволю себе привести отрывок из статьи, напечатанной в Литературной газете от 25.08.1940:

…Бар‑Кохба Галкина не является простой стилизацией античности, это — трепещущее жизнью произведение советского поэта, глубоко чувствующего нашего современника. Достигается это не тем, что Галкин модернизирует старое народное восстание, «подгоняя» его под события нашей современности, а тем, что поэт отыскивает и находит в народном движении те его существенные элементы, которые остаются вечно живыми: неискоренимое стремление к свободе, героизм, ненависть к угнетателям, гнев против изменников и предателей. Найти эти существенные черты народного движения помогло Галкину мировоззрение и мироощущение советского писателя.

2) Во второй трагедии, написанной мною после войны на материале восстания в Варшавском Гетто против гитлеровских оккупантов (апрель–май 1943 г.), также главенствует принцип интернационализма и дружбы народов. Руководителей и участников восстания вдохновлял великий пример Сталинграда и вера в непобедимость Советской армии‑Спасительницы. Приведу небольшой отрывок из этой трагедии (она напечатана в той же книге «Дерево жизни»).

Польский коммунист, участник восстания Кажик так рассказывает о выступлении его товарища, одного из руководителей восстания, еврея Янека, на совещании подпольного центра:

…пример для нас

тот город волжский… насмерть он стоял

За каждый дом свой, улицу, квартал,

За каждый камень бился он жестоко,

Хоть враг старался из последних сил,

Но город выстоял и победил…

Так Янек гордо всем им там сказал…

(стр. 316)

Русский военнопленный, храбрый воин, участник восстания, Береза, пользовавшийся доверием и любовью восставших, освободил из немецкой тюрьмы многих заключенных. Вот как об этом говорит религиозный человек Ратницкий, обращаясь к Березе, а в его лице ко всему Советскому народу:

Молитву совершить бы в этот час…

Благословенны присно и во век

Страна, народ, откуда ты пришел,

И жребий делишь наш…

(стр. 318–319)

Множество примеров такого рода можно было бы привести из вышеназванных произведений, а также из других, но пришлось бы цитировать слишком много — целую книгу. Пусть обо мне и моем творчестве скажут другие русские писатели Сурков, Симонов, Леонов, Федин, Исаковский и др., знавшие меня на протяжении десятков лет.

Как больной, страдающий неизлечимым недугом, я освобожден досрочно‑выездной сессией Верховного Суда Коми АССР, Мне предписан постельный режим, однако я живой человек и могу в свое «дело» внести полнейшую ясность. Надеюсь, мое живое свидетельство может облегчить путь к истине, минуя груды клеветнических протоколов, вынужденно подписанных мною в ночи неравной бессмысленной борьбы со следователем, в часы отчаяния.

Убедительно прошу Вас сказать Ваше авторитетное слово, слово высшего блюстителя Советской Законности в деле решения моей судьбы, так как возможно, что те порочные протоколы времен Абакумова‑Рюмина, которые явились «основанием» для моего осуждения Особым совещанием, продолжают по инерции действовать по сей день.

С. Галкин

К сему прилагаю письмо, адресованное Вам группой виднейших советских писателей, депутатов Верховного Совета, лауреатов сталинских премий: Константина Федина, Николая Тихонова, Леонида Леонова, Михаила Исаковского, знающих меня на протяжении десятков лет, как честного советского писателя и общественного деятеля.

(подпись) С. Галкин

Михаил Крутиков: «Были сотни идишских писателей, о которых сейчас никто не знает»

«…Мать мою звали по имени — Хана»