Запрет зажигать огонь в субботу

В Торе приведен запрет зажигать в субботу огонь. Из описания этого запрета Талмуд делает несколько ѓалахических выводов, причем некоторые из них с зажиганием огня прямо не связаны. В данном разделе рассматривается то, к чему приводит нарушение этого запрета — в высших мирах и в нашем мире. В результате вырисовывается общая картина, связывающая различные стороны упомянутого запрета.

Обсуждаемые отрывки:

“И выходит река из Эдена для орошения сада, и оттуда разделяется и образует четыре главные реки” (Берешит, 2:10).

“Кто прольет кровь человека, того кровь прольется человеком: ибо по образу Б‑жию создал Он человека” (Берешит, 9:6).

“И мечом твоим ты будешь жить, и брату своему будешь служить; но когда вознегодуешь, то свергнешь иго его ты со своей шеи” (Берешит, 27:40).

“И вот цари, царствовавшие в земле Эдома прежде царствования царя у сынов Израилевых: И царствовал в Эдоме Бела, сын Беора, а имя городу его Динѓава. И умер Бела, и воцарился вместо него Йовав, сын Зераха, из Боцры” (Берешит, 36:31–33).

“Шесть дней можно делать работу, в день же седьмой да будет освящение полнейшего покоя Г‑споду; всякий, производящий в оный работу, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы” (Шмот, 35:2–3).

“Говори Аѓарону и скажи ему: когда ты будешь зажигать лампады, то на лицевую сторону светильника да светят эти семь лампад” (Бемидбар, 8:2).

“Слушай, Израиль, Г‑сподь, Б‑г наш, Г‑сподь один. И люби Г‑спода, Б‑га твоего, всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всеми силами твоими” (Дварим, 6:4–5).

“Знай же ныне, что Г‑сподь, Б‑г твой, Он идет пред тобою, как огонь пожирающий; Он истребит их и Он низложит их пред тобою, и ты изгонишь их и уничтожишь их скоро, как говорил тебе Г‑сподь” (Дварим, 9:3).

“Уничтожит Он смерть навеки, и отрет Г‑сподь Б‑г слезы со всех лиц, и позор народа Своего устранит Он на всей земле, ибо так сказал Г‑сподь” (Йешаяѓу, 25:8).

“И сделал мрак укрытием Себе, шатром вокруг Себя; темнота вод — от туч небесных” (Теѓилим, 18:12).

“Все, что хотел Г‑сподь, сделал Он в небесах и на земле, в морях и во всех безднах” (Теѓилим, 135:6).

“Праведный ест для сытости души, а чрево нечестивых оскудевает” (Мишлей, 13:25).

глава 1

В данной главе обсуждается простой смысл стиха о зажигании огня в субботу, объясняется внутренний смысл понятия “огонь” и его связь с происходящим в субботу.

Сказано в Торе: “Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы” (Шмот, 35:3).

Запрет зажигать огонь ясен и однозначен. Однако он известен и из других мест Торы, поэтому мы вправе задать вопрос: какое дополнительное указание может нести этот стих?

Рамбам отвечает на этот вопрос, опираясь на Иерусалимский Талмуд:

Рамбам считает, что в этом стихе приводится отдельный запрет Торы, состоящий в том, что в субботу запрещено вершить правосудие, как это объясняется в Иерусалимском Талмуде (Шабат, 44б): “…здесь содержится указание судам, чтобы они не устраивали заседаний по субботам” (см. также Маген Авраѓам, 339:3) .

Р. Менахем‑Мендл упоминает еще одно ѓалахическое указание, которое Талмуд выводит из данного стиха. Оно не используется для последующего анализа, однако необходимо для обсуждения видов гвуры в гл. 2:

И написано в книге Сефер ѓа‑хинух (114) : “Кроме того, о чем уже сказано , этот стих имеет и еще несколько толкований, например: ‘Разведение огня упомянутого отдельно, чтобы разделить’”

В Талмуде говорится, что указание о запрете зажигать огонь может помочь ответить на этот вопрос. Это указание — часть общего запрета работать в субботу. И когда Тора упоминает его отдельно, оно как бы “выходит”, то есть выбивается из общей картины и тем самым как бы утверждает: “Каждый вид работ обладает собственной значимостью”. Отсюда следует, что человек ответственен за каждый вид совершенных работ и, следовательно, должен принести несколько искупительных жертв. Поэтому говорится, что данный запрет призван “разделять”.

В Талмуде приводится еще одно мнение по поводу запрета зажигать огонь, согласно которому обсуждаемый стих объявляет его обычным запретом, нарушение которого карается поркой — в отличие от прочих нарушений субботы, которые, как было сказано выше, караются смертной казнью. Талмуд говорит о том, что данный запрет выделен ради “придания ему статуса простого запрета”.

.

Сфера применения субботних запретов ограничена, многие из них не действуют в Храме. Причина этого в том, что ради храмового служения идут на нарушение субботы или запрет работать в субботу изначально не распространяется на происходящее в Храме:

Известно, что в Храме было разрешено зажигать в субботу огонь, а также производить для нужд жертвоприношений прочие основные

Талмуд замечает, что слово млаха используется еще в одном месте, где рассказывается о работах, необходимых для построения Мишкана, и делает из этого вывод, что в субботу запрещены те же виды работ, которые производились при построении Мишкана и обозначались словом млаха. Таких видов работ тридцать девять, они называются основными (авот млахот, букв. “отцы всех работ”).

Кроме того, под запрет Торы подпадают также многочисленные работы, подобные основным. Их называют толадот (תולדות), производными (букв. “порожденными”) видами работ.

виды работ, как говорится в Мишне (Менахот, гл. 11): “Рабби Акива говорит, что есть правило…”

Р. Менахем‑Мендл начинает свое объяснение с каббалистического положения, согласно которому в субботу миры поднимаются ввысь и как бы меняется направление потока Б‑жественных жизненных сил. Если в будни этот поток направлен вниз, в глубь миров для их “созидания”, то в субботу идет обратный процесс:

Чтобы понять характер и внутренний смысл этого запрета, разберем сначала сказанное в книге При Эц Хаим. Там говорится, что в субботу происходит “подъем миров”, в частности во время молитвы мусаф парцуфы Зеир анпин и Нуква поднимаются к Кетеру Аба и Има. Поэтому в части Кдуша — кетер этой молитвы мы произносим слова Шма Исраэль, намекающие на соединение парцуфов Аба и Има. Ибо соединение парцуфов Зеир анпин и Нуква в этот момент подобно соединению парцуфов Аба и Има. Подъем миров продолжается далее, так что ко времени молитвы минха парцуф Зеир анпин поднимается на уровень Кетера и получает воздействие от “лба” парцуфа Арих анпин. Это время называется “благим часом”, ибо тогда высшая воля, сокрытая обычно в парцуфах Аба и Има, раскрывается в парцуфе Зеир анпин.

Объясняя суть подъема миров, р. Менахем‑Мендл выделяет уровень Кетер, или волю, то есть энергию воли и желания, стоящую за действиями Всевышнего. Хотя волю принято считать первопричиной всех наших душевных и физических движений, это не всегда так. Воля сама может происходить от определенных душевных сил. Но воля, не обусловленная ничем, — это особо возвышенное проявление души:

Объяснение этих слов опирается на слова Зоѓара , из которых следует, что существует два вида Б‑жественной воли. А именно: низшая воля, которая находится “ниже” Хохмы, — ей соответствует качество Тиферет парцуфа Има, становящееся Кетером для парцуфа Зеир анпин; и высшая воля, которая выше Хохмы, и это — общий Кетер, Арих анпин.

При вдумчивом чтении Шма, благодаря напряженным раздумьям над величием Творца, в человеке пробуждается стремление к Нему. Так разум порождает волю:

Это можно понять, разобравшись в одном из принципов служения Всевышнему: “…ибо по образу Б‑жию создал Он человека” (Берешит, 9:6). Во время чтения Шма у человека должно возникнуть желание приникнуть к Всевышнему, когда он произносит стих: “И люби (ואהבת, ве‑аѓавта) Г‑спода, Б‑га твоего, всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всеми силами твоими” (Дварим, 6:5). Слово “люби” (ואהבת, ве‑аѓавта) содержит в себе буквы слова ава (אבה), “желать”, то есть волю и стремление. Стремление это описано в стихе, непосредственно следующем в Торе после слов Шма: “Слушай, Израиль, Г‑сподь, Б‑г наш, Г‑сподь один”, когда человек уже глубоко задумался над тем, что “Г‑сподь один” на семи небесах и на земле и в четырех сторонах света . Ибо жизненность, заключенная во всех мирах, представляет собой всего лишь отблеск и слабый лучик Его света .

Человеческий разум способен инициировать определенные устремления. Однако непонятно, будут ли они изъявлением воли. Ведь уже говорилось, что воля — это энергия и движущая сила душевных качеств.

Р. Менахем‑Мендл показывает, что воля, порожденная разумом, может стать движущей силой мидот. Ведь разум оказывает воздействие на различные душевные качества, как на мидот, так и на низшую волю:

Такое стремление называется “нижней волей”, хотя оно располагается в глубине сердца и именуется “желанием сердца” . Однако, поскольку оно возникает из размышления, оно ниже разума. Но если сравнить его с мидот, такими как любовь и страх, которые ниже разума и воспринимают его влияние, то придется признать: свет, исходящий из разума и заключенный в мидот, ниже, нежели свет разума, коренящийся в этой воле.

Хотя “низшая воля” служит источником мидот и их внутренней силой, тем не менее она называется “низшей”, потому что не является самостоятельной сущностью, а полностью подчинена разуму:

Эта воля заложена в глубине сердца, и именно поэтому она называется “желанием сердца”. Она подобна “короне”, то есть свету макиф, пребывающему над мидот, присущими сердцу. Однако она как бы расположена ниже своего источника, разума, и потому называется “низшей волей”.

Можно подумать, что такова природа любой воли, рациональной и зависящей от разума, но существует и воля, не порожденная разумом:

Но есть и “высшая воля”, относящаяся к уровню йехида души, которая несравненно выше уровня разума и мотивации. Она проявляется в виде великой любви, возникающей не из‑за размышлений и не нуждающейся в них. Это воля нисходит свыше, подобно подарку, и глубоко проникает в Б‑жественную душу еврея. Таков характер “высшей воли”, которая выше разума и размышлений во время чтения Шма, о чем уже шла речь выше.

Как соотносятся между собой разные уровни сущности, называемой “волей”? Насколько высшая воля, глубокий и потаенный уровень души, способна к раскрытию, если ее корень превыше ѓиштальшелут?

Такое раскрытие возможно, если человек пройдет свою “половину пути”. Он должен реализовать все свои устремления к Всевышнему. И тогда, хотя и не обязательно, ему может быть дарована вторая половина — Всевышним, Который раскроет Свою высшую волю:

Но при этом великая любовь нисходит только тогда, когда для нее внизу готов “сосуд”, способный ее удержать. Такой сосуд — любовь и стремление, порожденные размышлениями о величии Б‑га. И тогда возможен подъем от “низшей воли” к “высшей”, о которой только что шла речь. “Высшая воля” раскроется и начнет испускать свет через “низшую волю”. Тогда раскрытие того, что превыше разума и понимания, станет явным.

Это чудесное единение становится возможным потому, что Кетер несет не только огромную энергию, свойственную воле, но и способность ощутить и познать то, что несравнимо ниже его, ведь без познания не может быть связи! Эта способность называется Даат и представляет собой не просто особый вид разума, ибо разум является только внешней его стороной, но и способность устанавливать связь с тем, что намного ниже обладателя Даат:

Соединяет эти два уровня качество Даат. Известно из трудов Аризаля и разъяснено в Мишнат хасидим (Зраим, 2), что Даат представляет внешнюю сторону Кетера, доступную на уровне десяти сфирот. То есть внутреннее содержание Кетера сравнивается с желанием, а желание направлено на связь с его предметом. Внешняя же его сторона представлена качеством Даат, направленным на узнавание предмета вне собственного “я”, с тем чтобы потом связаться с ним.

Качество Даат, направленное на постижение Б‑жественных сил, предназначено для того, чтобы связать “высшую волю” с “низшей”, что приводит к раскрытию в сердце великой любви.

Ранее р. Менахем‑Мендл иллюстрировал понятия “высшей” и “низшей” воли примерами из духовной жизни. Сделанные выше выводы применимы и к высшим мирам — движущей силой мидот Всевышнего является их Кетер, “нижняя воля”:

Сказанное помогает постичь происходящее в высших мирах. Есть два вида Б‑жественной воли, если так можно сказать. Первый из них — Кетер парцуфа Зеир анпин. Известно, что мидот Всевышнего, Его доброта (хесед), Его строгость (гвура), Его милосердие (тиферет) и прочие мидот, включенные в парцуф Зеир анпин, изливают свой свет в течение шести дней творения , чтобы дать жизненные силы сотворенным мирам. Так, в первый день светит качество хесед, а все прочие мидот включены в него. Во второй день — качество гвура, прочие же качества включены в него и так далее, как это описано в Танье, 2, 10.

Выше говорилось, что разум воздействует на мидот как пними и как макиф. В виде пними, изнутри, он не способен передать свои возвышенные качества. При воздействии такого рода мидот осознают только самую низкую ступень разумных сфирот:

Но помимо этого в мидот приходит также воздействие разумных сфирот от Хохмы, Бины и Даат Эйн‑соф, чтобы эти мидот несли свое влияние в соответствии с Его Хохмой. Характер этого воздействия описывается трудах каббалы так: качества нецах‑ѓод‑йесод парцуфов Аба и Има воздействуют, становясь разумными качествами парцуфа Зеир анпин. Качества эти, нецах‑ѓод‑йесод, представляют собой последнюю ступень раскрытия Хохмы, Бины и Даат Эйн‑соф. Именно она становится разумным воздействием для мидот .

Мидот задают конкретную форму воздействия Всевышнего, однако энергия всех видов воздействия нисходит с более высокого уровня:

Отличен от этого Кетер парцуфа Зеир анпин. Его можно уподобить желанию, движущему мидот, — такому, как желание делать добро и другим подобным проявлениям, как сказано: «Все, что угодно Г‑споду, делает Он в небесах и на земле, в морях и во всех безднах» (Теѓилим, 135:6). Ведь во всех видах влияния, во всех видах воздействия, исходящих от мидот Всевышнего, благословен Он, пребывает Его желание и воля. Это Кетер парцуфа Зеир анпин — движущая сила шести дней творения, придающая жизненные силы мирам так же, как это делают сами мидот.

При воздействии в виде макиф разумные сфирот воспринимаются в большей степени, ведь воля схожа с разумом:

Кетер парцуфа Зеир анпин происходит из качества тиферет парцуфа Има. Ибо тиферет — уровень более высокий, чем нецах, ѓод и йесод. Об этих трех качествах говорится, что они “вне туловища”, тиферет же, как известно, — это тело . Другими словами, Кетер парцуфа Зеир анпин приходит с более высокого уровня сфирот Хохма, Бина и Даат, нежели мохин для мидот. Поэтому он является для них венцом и короной, но при этом именуется всего лишь “нижней волей”, поскольку эта воля порождена Хохмой и другими разумными качествами.

Оба вида света, мемале и совев, связаны с конкретным уровнем миров, хотя совев выше, чем мемале, потому что низшая воля Всевышнего уже преобразовалась и приняла форму, направленную на нижние миры. В отличие от этого “высшая воля” раскрывает Его желание на уровне света, который бесконечно выше всех миров:

Однако есть и иная, “высшая воля”. Она соответствует высшему, или общему, Кетеру , называемому Арих [анпин], который неизмеримо выше уровня сфирот Хохма, Бина и Даат. Ведь Всевышний, благословен Он, бесконечно выше уровня Хохмы и разума, как известно, даже сфиры Хохма мира Ацилут . Нет нужды говорить, что она выше “нижней воли”, приходящей из Хохмы.

Р. Менахем‑Мендл возвращается к учению о подъеме миров в субботу, с помощью которого будут объяснены различия между субботой и буднями с точки зрения Б‑жественного воздействия на миры.

Хотя “нижняя воля“ служит движущей силой наших мидот и действий, имеет место и обратное — наши поступки могут изменить волю, а спуск миров, происходящий в будние дни, подобен снижению уровня воли Всевышнего:

Как уже было сказано, в субботу происходит “подъем миров”. В течение шести дней творения нижняя воля, Кетер парцуфа Зеир анпин, опускается весьма низко, чтобы нести жизненные силы всем мирам, вплоть до самого низа мира Асия, и свет ее чрезвычайно уменьшается. Причина этого — во множестве одеяний и сокрытий, сопутствующих каждому спуску по ступеням ѓиштальшелут. При этом сама воля оказывается глубоко внизу. Поэтому она должна каждую субботу подниматься и получать поддержку от общего Кетера, чтобы ее сила и заключенный в ней свет возвратились в прежнее состояние. Это называется соединением “высшей воли” с “низшей”, на которое намекают слова Торы: “Шесть дней можно делать работу, в день же седьмой да будет освящение полнейшего покоя [שבת שבתון, шабат шабатон; букв. ‘суббота всех суббот’] Г‑споду [להוי’ה, ле‑Ѓавайе]…” (Шмот, 35:2).

Слова “суббота всех суббот Г‑споду” означают, что миры нуждаются в возвышении к воле Всевышнего, чтобы послужить исполнению Его желания!

Моше, учитель наш, связан с качеством Даат Всевышнего, и поэтому именно он должен был раскрыть эту тайну народу Израиля:

Суть сказанного такова: “высшая воля”, называемая “субботой всех суббот”, раскрывается в “нижней воле”. Она принадлежит парцуфу Зеир анпин, который обозначается именем Ѓавайе. Соединяет же два этих уровня качество Даат Всевышнего, которое представляет внешнюю сторону общего Кетера. Об этом — слова наших мудрецов: “[Сказал Всевышний Моше:] Хороший подарок есть у Меня для народа Израиля, и он называется ‘суббота’. Иди и сообщи о нем им” (Шабат, 10б), как объясняется в другом месте.

Для раскрытия высочайшего уровня общего Кетера необходим пригодный к восприятию сосуд:

Когда в парцуфе Зеир анпин “высшая воля” раскрывается подобно свету в сосуде, туда приходит великий свет. Так и великая любовь, превышая человеческий разум, — если она не раскрывается в сердце, то человек остается в своих прежних рамках, с присущими ему мидот. Ибо великая любовь изначально сокрыта и пребывает в состоянии макифа над душой. Любовь возвышается над человеком как макиф, сам же он — то есть его сердце — остается внизу, и они далеки друг от друга.

Хотя раскрытие высших уровней принято сравнивать со светом, в данном случае более точным будет сравнение с огнем: без горючего материала огонь не сможет гореть.

Когда же великая любовь раскрывается в человеческом сердце, оно ощущает великий свет и сильнейшее желание и тягу к Всевышнему, как фитиль, когда к нему подносят пламя, загорается и начинает светить. Поэтому когда высший Кетер раскрывается через Кетер парцуфа Зеир анпин, это называют огнем, как мы разъясним, с Б‑жьей помощью, ниже.

Сказанное позволяет понять происходившее в Храме при зажигании меноры. Но сначала следует уяснить смысл формы меноры и количества ее светильников:

Такова суть происходившего при зажигании храмового светильника, меноры. Сказано о ней: “[Когда ты будешь зажигать лампады,] то на лицевую сторону светильника да светят эти семь лампад” (Бемидбар, 8:2). Раши объяснил, что шесть светильников меноры должны быть обращены к средней свече.

Форма меноры указывает на парцуф Зеир анпин. Более того, она олицетворяет не только его структуру — шесть мидот, но и его духовную энергию — Кетер. Устройство меноры отражает связь мидот с их Кетером:

Суть этого такова: шесть боковых ветвей меноры соответствуют шести мидот, составляющим парцуф Зеир анпин. Ствол же соотносится с Кетером парцуфа Зеир анпин, от которого воспринимают влияние все боковые стволы, он же — их венец. Об этом говорилось выше: за каждой мидой стоит желание и воля, как сказано: “Все, что хотел Г‑сподь, сделал Он [в небесах и на земле, в морях и во всех безднах]” (Теѓилим, 135:6). Поэтому под сочленением двух ветвей [в месте их выхода из ствола] находилась “завязь” — утолщение в форме выступающих плодов; из этой завязи из ствола отходили в стороны две ветви.

Выше уже упоминалось, что в раскрытии, происходящем в субботу, должен участвовать народ Израиля, ибо Всевышний желает даровать Свой свет и благо в ответ на наше служение!

Эта идея заложена уже в самом строении меноры:

Такое строение меноры означает, что соединение высших и нижних [уровней] возможно только вследствие пробуждения снизу, которое в Эц Хаим называется маин нуквин. Благодаря этому пробуждению с высших [уровней] нисходит воздействие, называемое маин дхурин, и тогда происходит соединение маин нуквин с маин дхурин, как сказано в Зоѓаре (3, 247б): “Не спустится свыше капля, пока не поднимутся две ей навстречу”. Но из этого следует, что в месте “встречи” побуждения снизу и побуждения свыше, то есть при встрече маин дхурин и маин нуквин, есть как бы “сдвоенный” свет, включающий оба эти побуждения. Это похоже на узел. Когда связывают две нити, место узла толще каждой из связанных нитей по отдельности.

Маин нуквин и маин дхурин — это движение со стороны человека и движение со стороны Всевышнего. Первый уровень доступен нам — туда могут подняться наши силы и наши мысли. До второго могут низойти Его силы. Но их соединение — это нечто большее, чем каждый из них: тогда раскрывается по‑настоящему великий свет:

Такова же и “завязь” в месте встречи маин нуквин и маин дхурин, где подъем шести мидот доходит до Кетера и встречается с его воздействием. Именно таков смысл утолщений в местах встречи шести боковых ветвей меноры с центральным стволом, ибо они охватывают как воздействующего, так и получающего это воздействие, “мужчину” и “женщину” вместе. В этом же смысл понятия “узел”, которое часто упоминается в Зоѓаре.

Зажигание меноры также производится как бы на двух уровнях: внизу, в Храме, и наверху, в мире Ацилут:

До сих пор мы описывали устройство меноры. Зажигание ее светильников подобно свечению общего Кетера в Кетере парцуфа Зеир, а от него — во всех шести мидот. Так высшая воля соединяется с низшей, и ее свечение подобно огню свечи.

Мы уяснили важность зажигания меноры именно в субботу. Но из сказанного можно сделать вывод о невозможности зажигания в субботу любого другого огня:

Теперь мы можем понять внутренний смысл запрета “Не зажигайте огня во всех жилищах ваших…”, который в явном виде указывает на одну из тридцати девяти запрещенных в субботу работ.

Хотя суть света — раскрытие качеств и сил его источника, сам свет, как это ни парадоксально, может оставаться темным! Представим себе мудреца, который занят сложнейшими размышлениями, которыми он не делится с окружающими. Его мысли потенциально могут нести свет, однако для мира они совершенно темны!

Р. Менахем‑Мендл делает вывод, что понятие “свет” по праву может относиться только к тому, кто воздействует на окружающий мир, пусть даже ценой принижения собственных идей и мыслей:

Зададимся вопросом, почему соединение двух уровней Кетера сравнивается именно с огнем? Обычно раскрытие Б‑жественных сил описывается как свет. Например, человек, который глубоко понимает какую‑то науку, но не передает своих знаний и мудрости другим, остается для них темным пятном и тем более не светилом. Притом что сам по себе он может быть великим мудрецом. Светящим же называется тот, кто “освещает глаза мудрых” , передавая им важные идеи, как объясняется в другом месте. Именно по этой причине речение “да будет свет” (Берешит, 1:3) связано с возникновением Б‑жественного качества Хохма. Хотя это качество безусловно ниже Его сущности, оно тем не менее называется светом . Когда же Кетер остается сокрытым в себе, к нему можно отнести слова стиха “И сделал мрак укрытием Себе” (Теѓилим, 18:12).

Выше уже отмечалось, что огонь не сможет существовать без горючего. Р. Менахем‑Мендл утверждает, что источник этого свойства — в высших мирах, это духовный огонь, постоянно “желающий” покинуть мир и вознестись, как это свойственно Кетеру, изначально не направленному на раскрытие. Но когда появляется горючее, “огонь” загорается и светит.

В эпоху Храма именно это происходило по субботам, при зажигании лампад меноры:

Однако сказано: “Знай же ныне, что Г‑сподь, Б‑г твой, Он… огонь пожирающий…” (Дварим, 9:3). Всевышний сравнивается со светом, исходящим от огня. Ведь огонь стремится подняться ввысь и, покинув этот мир, влиться в основу огня наверху. Но если бы это произошло, внизу властвовала бы тьма, а не свет. И только благодаря “сосуду”, удерживающему огонь подобно фитилю или дровам, свет остается внизу. Так же и свечение высшего Кетера возникнет только тогда, когда внизу для него появляется сосуд, то есть “низшая воля”.

На примере возникновения чувства великой любви к Всевышнему была показана значимость “сосуда”, который не только раскрывает, но и притягивает свет высокого уровня:

Выше смысл подобного соединения объяснялся в контексте служения Всевышнему, когда любовь к Нему из глубины сердца, возникающая в результате внутреннего осмысления Его величия, становится как бы сосудом для великой любви. В высших мирах этому соответствует происходящее в субботу, когда поднимается Кетер парцуфа Зеир и становится сосудом для высшего Кетера. В результате высший Кетер направляет в него свой свет и уподобляется светилу. Если же высший Кетер не найдет сосуда для раскрытия, свет останется в своем источнике. Данный процесс сравнивается с зажиганием свечи, удерживающей огонь благодаря своему фитилю.

Огонь горит при наличии горючего. Если же такового нет — огонь уходит в высшие миры. Но использование неподходящего горючего может привести к катастрофе, как, например, случится, если попытаться разжечь костер из пороха, а не из дров. Именно это происходит при зажигании огня в субботу:

Суббота, как уже объяснялось, — время свечения высшего Кетера, которое сравнивают с огнем. Потому народу Израиля и запрещено зажигание огня, чтобы нигде “во всех жилищах ваших” огонь не возникал в субботний день.

Однако где грань между дозволенным разведением огня и запретным? Писание отвечает на этот вопрос словами: “во всех жилищах ваших”, то есть там, где присутствует единство, подобное единству мира Ацилут. Но если высший огонь попадает в неподходящий сосуд, это оборачивается бедой:

Слова “во всех жилищах ваших” указывают на сотворенные миры Бриа, Йецира и Асия, которые называются мирами разделения, согласно стиху “[И выходит река из Эдена для орошения сада,] и оттуда разделяется и образует четыре главные реки” (Берешит, 2:10). Ибо в сотворенных мирах линия‑нить Бесконечного света Всевышнего пресекается и уже не светит в своем истинном виде, как в мире Ацилут. Поэтому запрещено создавать в разделенном мире подобие того, что происходит наверху, в мире Ацилут, о котором сказано: “Он и Его свет, и Его формы едины с Ним” . Раскрытие света высшего Кетера возможно в сосудах мира Ацилут — но не в разделенных мирах!

Всевышний, запретив зажигание огня в субботу, дифференцировал запрет: “огонь” может возникать только там, где для него имеется подходящий сосуд!

На это указывают слова “во всех жилищах ваших”, означающие, что запрет разводить огонь распространяется на жилища, но не на Храм. В Храме в субботу возжигали огонь на жертвеннике и лампады меноры, ведь там было заповедано зажигание огня, означавшее притяжение света в духовные сосуды (именно так объясняется зажигание меноры), поскольку в Чертог Святая святых приходил свет линии‑нити, подобно тому как он приходит в мир Ацилут. Ведь, как известно, там раскрывался уровень Атик мира Бриа. Но в “наших жилищах” действует запрет зажигать огонь.

(Р. Менахем‑Мендл отмечает, что с запретом создавать внизу подобие раскрытия, возможного в высших мирах, мы уже сталкивались в данном труде:

Подобным образом запрещены и определенные виды близости , как сказано о Яакове, праотце нашем: “Тора еще запретит ему подобные поступки…” (Псахим, 119б).)

глава 2

В данной главе обсуждается талмудическое истолкование нашего стиха, из которого выводится запрет исполнения наказаний в субботу и проясняется, какие именно силы приходят в миры при нарушении субботнего покоя.

Выше, в гл. 1, уже объяснялось, что зажигание огня в субботу, схожее с происходящим в мире Ацилут раскрытием высочайшего света, привлекает в наш лишенный ощущения единства Всевышнего мир силы высочайшего уровня, которые в подобных случаях оказываются разрушительными:

Теперь мы можем понять суть запрета исполнять наказания в субботу. Этот запрет Рамбам выводит из нашего стиха.

Суть данного стиха, сообщающего о запрете зажигать в субботу огонь, в том, что в сотворенных мирах Бриа, Йецира и Асия невозможно раскрытие Кетера и потому там запрещено создавать подобие единения двух видов Кетера, происходящего в мире Ацилут.

Прежде всего необходимо понять, что такое “тяжелая гвура”. Качество гвура в высших мирах представляет собой стремление к подъему, желание света слиться со своим источником. Когда же оно спускается в сотворенные миры, то обретает присущее этим мирам ощущение собственного “я”. Такова “тяжелая гвура”, присущая тем, кто желает действовать ради себя, а не ради Всевышнего. Это качество строгости, а в крайней форме — желание приносить страдания другим, стремление к наказанию ради наказания.

Именно такие силы приходят в мир при зажигании огня в субботу:

Следует глубже понять это объяснение. Поскольку свет Кетера не может быть привлечен вниз, в сотворенные миры Бриа, Йецира и Асия, зажигание огня в субботу пробуждает духовное “возгорание” — “тяжелую гвуру” в сотворенных мирах Бриа, Йецира и Асия, которые также называются “огнем”, как будет объяснено далее.

(Сказанное не относится к Храму, в котором единство Всевышнего ощущалось на уровне высших миров:

В Храме такого не происходило, ибо там [зажигание огня] требовалось для раскрытия света Кетера, как объяснялось выше, когда речь шла о меноре.)

Суббота — день покоя. Однако р. Менахем‑Мендл уточняет, что субботний покой — это не только и не столько отдых от работы, но и освобождение от проявлений ситра ахра:

В субботу царит покой. В духовном смысле это означает, что “тяжелые гвурот” клипат Нóга не могут действовать в мире из‑за особо мощного распространения высшей святости. Так это описывается в предисловии к Зоѓару (1, 14б): “…когда наступает святой день [суббота] и в мире властвует святость, ситра ахра сжимается и прячется всю субботнюю ночь и весь субботний день… Она не обретет власти [после исхода субботы], пока не начнет светить свеча [ѓавдалы]. А после зажжения этой свечи возвращаются силы ситра ахра и получают власть над нижним миром… Так бывает, если человек зажжет свечу до того, как община прочитает ‘освящение’ ”.

Происходящее в субботу и по сути своей связано с ослаблением ситра ахра. Чтобы объяснить эту связь, р. Менахем‑Мендл анализирует рассказ мидраша о том, как Всевышний предлагал народам мира принять Тору. Ведь известно, что души народов мира происходят из ситра ахра, поэтому на их примере проще понять, что такое “тяжелая гвура”.

В первую очередь речь идет о потомках Эсава, поскольку именно их главным качеством является гвура:

Чтобы уяснить это, следует обратиться к словам наших мудрецов: “Всевышний предлагал Тору всем народам, но те не захотели ее принять…” (Авода зара, 2б). “Спросили у Всевышнего жители Сеира [потомки Эсава]: ‘А что в ней написано?’ — ‘Не убивай!’, — ответил Всевышний. Сказали они: ‘Наш праотец уже дал нам благословление, в котором сказано: ’…мечом твоим ты будешь жить…’’ (Берешит, 27:40)” (Сифрей, Браха, 2). И поэтому сказано: “И сказал: Г‑сподь от Синая пришел и воссиял им от Сеира…” (Дварим, 33:2).

Неужели потомки Эсава отказались принять Тору только из‑за содержащегося в ней запрета на убийство или у них были и другие причины? Чтобы ответить на этот вопрос, р. Менахем‑Мендл рассматривает описанный Аризалем процесс “разбиения сосудов”, положивший начало ситра ахра:

В стихе “И вот цари, царствовавшие в земле Эдома прежде царствования царя у сынов Израилевых” (Берешит, 36:31) речь идет о семи древних “царях” — сосудах мира Тоѓу, которые “умерли” и “упали” в сотворенные миры Бриа, Йецира и Асия, как сказано: “и умер… и воцарился” (там же, 36:33). Все эти “цари” имели характер гвуры, присущей имени Бан .

Именно “осколки сосудов” стали основой клипот. Название первого и важнейшего из этих сосудов указывает на жесточайшую гвуру — желание судить и карать:

Духовным корнем всех семи “царей” был первый из них, Бела, о котором сказано: “И царствовал в Эдоме Бела, сын Беора, а имя городу его Динѓава” (там же, 36:32). Название его города — Динѓава (דנהבה) может рассматриваться как сочетание двух слов, дин ѓава (דין הבה), смысл которых — “даешь суд!” — указывает на свойства гвуры, как сказано в Зоѓаре, в начале Идра раба.

Как объясняется в других источниках, вследствие разбиения сосудов коренным образом изменился характер качеств мира Тоѓу. Разбиение привело к тому, что минимальное ощущение собственного “я”, свойственное им изначально, трансформировалось в грубый эгоизм, присущий ситра ахра:

Известно, что качества гвуры в мире Тоѓу были святы, они проявлялись в виде стремления подняться ввысь, удалившись от сосудов, в которых они находились, и приникнуть к своему духовному источнику — Бесконечному свету Всевышнего. Но после того как свет покинул сосуды, а сами они пали вниз, в сотворенные миры Бриа, Йецира и Асия, присущее им качество гвуры приняло грубый и материальный вид: в них пришло зло.

Таким образом “осколки сосудов” с отпечатавшимся на них светом мира Тоѓу стали органичной частью мира нечистоты:

От этих сосудов произошли все высшие “посланники суда” и ангелы обвинители, чье единственное желание — привести в исполнение вынесенный людям приговор. Зоѓар называет их “наказующим бичом”.

Выражение “тяжелая гвура” содержит в себе определенное противоречие, поскольку гвура — качество святых миров. Как могут сочетаться святость, гвура, и нечистота, обозначаемая здесь словом “тяжелая”?

Р. Менахем‑Мендл приводит пример, знакомый каждому: иногда правильные на первый взгляд слова и мысли могут сочетаться с дурными и нечистыми намерениями. При этом поведение таких людей свидетельствует о том, что они стремятся лишь к удовлетворению собственных желаний:

Это можно проиллюстрировать примером из жизни. Бывают люди, ощущающие, что они живут не зря, только если им удается навлечь на другого наказание. Когда они замечают человека, совершившего нарушение, их сердца наполняются гневом и яростью. Они настаивают, чтобы этот человек получил самое жестокое наказание, с побоями вплоть до смертельного исхода, причем и сами готовы в этом участвовать и не могут успокоиться, пока не свершится самая жестокая кара.

Сказанное относится и к тем, кто под влиянием личных интересов или вследствие подкупа вершит над ближним неправый суд.

Все эти люди не просто ставят во главу угла собственное “я”, но и присущее им качество гвура соединяется с их глубоким эгоизмом. Именно это называется “тяжелой гвурой”:

Причина всего этого коренится в их натуре, дурной по сути. Потому‑то страдания, которые они причиняют другим, становятся для них источником жизни и оправданием существования, без которого жизнь не в радость. Когда им предоставляется возможность подвергнуть кого‑то убийственным карам, они словно обретают новое дыхание, ибо для них подобное — жизненная необходимость.

Как же могут сочетаться противоположности: святое качество гвура с нечистотой? В таких случаях от святой гвуры остается лишь форма, а содержание и жизненная сила приходят из мира нечистоты.

При этом они могут оправдывать свои действия высшими соображениями и объяснять их требованиями Торы: ведь наказуемый нарушил закон! Но все это совершенная ложь, ведь Всевышний полон милосердия и добра, как сказано: “В свете лика Царя — жизнь…” (Мишлей, 16:15). Ведь Он — источник жизни, блага, добра и наслаждений. Злое действие не может исходить от Него, как говорят наши мудрецы: “Зло не приходит свыше” (Берешит раба, 51:3).

(Р. Менахем‑Мендл объясняет, что на самом деле ситра ахра, мир нечистоты, не исходит от Всевышнего напрямую. Б‑г лишь привел сосуды к разбиению, ставшему источником нечистоты. Но Всевышний “допустил” возникновение ситра ахра ради важнейшей цели:

Причина того, что в мир приходят наказания, — это разбиение сосудов, в результате которого возникли “посланники суда”, требующие наказания. Всевышний соглашается с ними не ради мести нарушившему, упаси Б‑г, а ради его излечения. Болезни души, возникшие из‑за нарушений, лечат страданиями и адом, подобно тому как ремесленник удаляет с одежды пятно с помощью горячего металла.)

Но все сказанное никоим образом не означает, что жестокосердый может оправдываться тем, что “Б‑г так устроил мир”. У человека всегда есть свобода выбора: пользоваться ли свойственными животной душе “осколками гвуры” или полноценной, святой гвурой:

Поступки таких людей, [стремящихся навлечь на другого наказание,] происходят от дурных свойств их душ, в которые заложены тяжелые виды гвуры, поэтому они становятся духовными “посланниками суда” от “тяжелой гвуры” и стремятся добиться кары и привести приговор в исполнение, ибо для них в этом‑то и состоит жизнь.

Для того чтобы объяснить, как от святой гвуры, свойственной миру Тоѓу, могла произойти “тяжелая гвура”, р. Менахем‑Мендл приводит высказывание мудрецов о “поте ангелов”:

Однако как из тех святых и благих видов гвуры, которые были присущи миру Тоѓу, возникли тяжелые виды гвуры? Понять это можно на основе высказывания наших мудрецов по поводу стиха “Вот разразилась ярая буря Г‑сподня и бушует гроза; обрушится она на головы нечестивых” (Ирмеяѓу, 23:19): они объясняют, что он говорит об аде, который образуется из пота ангелов хайот (Хагига, 13б) .

Эта аллегория означает, что одно и то же качество может быть хорошим или дурным. Человек горячо молится — но после молитвы поступает с людьми непорядочно. Что же произошло? Его ощущение собственного “я”, присутствовавшее во время молитвы в незначительной степени, разрослось и стало излишним и даже разрушительным:

Образ “пот ангелов” следует понимать так: у человека жар приводит к выделению телесных отходов, то же происходит и с ангелами! Святые ангелы хайот с пылом стремятся приблизиться к Всевышнему. И от этой святой горячности, обращенной к Всевышнему, выделяются так называемые “отходы”. Так и человек, который во время прочувствованной молитвы с гневом думал о злодеях , после молитвы может ощущать гнев и в быту.

В Зоѓаре говорится о связи качеств бина и гвура. Они непохожи по характеру: бина — это один из видов постижения и знания, гвура же относится к области мидот, это реакция на внешний мир. Тем не менее, по утверждению Зоѓара, эти качества взаимосвязаны:

Эта идея состоит в том, что сфира Бина порождает суды. На человеческом уровне это означает, что качество бина проявляется, когда человек пристально вглядывается в нечто, улавливая множество деталей

Следует напомнить, что выше, в начале гл. 1, приводилось мнение, что стих “Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы” (Шмот, 35:2–3) призван “разделять работы”, совершенные в субботу ошибочно. Теперь мы можем увидеть, что это мнение также соответствует нашему объяснению: нарушение субботних запретов приводит к пробуждению силы гвуры, разделения, которая заложена в бину. Ведь способность разделять детали присуща именно бине!

. К тем, кто этого не делает, такой человек может относиться с точки зрения “суда”, то есть строго и неприязненно.

Почему же качество хохма не пробуждает гвуру, даже видя свою противоположность? Причина в битуле, присущем хохме. Хохма не случайно называется аин, “нет”, ее как бы не существует. А бина зовется йеш, “есть”, ибо ей присуще ощущение собственного “я”. Потому она может порождать суд и строгости:

Не таково качество хохма, несущее битуль. В нем заключен источник доброты и блага, хеседа, как говорилось выше по поводу стиха “В свете лика царя — жизнь”. От этого качества не пробуждаются с такой силой “суд” и строгость — даже по отношению к тем, кто лишен этого качества и не испытывает битуля. Поэтому мы говорим “Отец милосердный…” , как объясняется в другом месте.

И вот когда ангелы от стремления приблизиться к Всевышнему переходят к наказанию грешников, присущая им доля собственного “я” превращает гвуру в суд и наказание:

Тяжелые виды гвуры, названные в Талмуде “потом хайот”, — это выделяемые им отходы, от которых берет начало река Ди‑нур. Из этих отходов возникают другие ангелы — “посланцы суда”, о которых говорилось выше. Они всегда стремятся привести обвинительный приговор в исполнение, ибо такова их природа.

Итак, мы выяснили, откуда возникла гвура ангела‑покровителя Эсава, не позволившая ему принять запрет убийства:

Так и виды гвуры, присущие клипат Нóга, появились в результате разбиения сосудов гвуры мира Тоѓу, упомянутых выше. От них получает жизненные силы ангел‑повелитель Эдома , который не пожелал, чтобы его народ принял Тору, поскольку в ней сказано: “Не убивай!”

Р. Менахем‑Мендл возвращается к вопросу о том, что не устроило ангела эдомитян: одна заповедь Торы или вся Тора?

В результате разбиения сосудов возвышенные и святые искры стали частью ситра ахра. Тора предписывает отобрать у клипот эти искры и вознести их в мир святости. Этот процесс имеет характер гвуры, однако гвуры нетяжкой, ведь ее воздействие не препятствует последующему проявлению хеседа:

Тора направлена на подъем искр святости, находящихся во власти клипат Нóга, то есть связанных с тяжелыми видами гвуры. Эти искры должны быть вознесены в мир святости, и тогда тяжелые виды гвуры смягчатся хеседом Всевышнего, приходящим свыше. Ради этого нам даны все заповеди‑предписания и все запреты. Заповеди‑запреты, такие как запрет убийства, должны отделить дурное и тем самым воспрепятствовать распространению тяжелых видов гвуры, от которых проистекает страсть к убийству. А затем благодаря заповедям‑предписаниям приходит воздействие в виде хеседа.

Р. Менахем‑Мендл объясняет, почему Всевышний предлагал Тору, то есть святое качество гвуры, ангелу Эдома, чья сущность — “тяжелая гвура”. Тот отказался, потому что Тора, направленная на устранение ситра ахра, противоположна ему по сути:

Такова истинная причина, не позволившая Эдому принять Тору. Он сказал: “Наш праотец уже дал нам благословение, в котором сказано: ‘…мечом твоим ты будешь жить…’ (Берешит, 27:40)”. Ведь его сущность — “тяжелая гвура”, и жизненные силы он получает, карая и проливая кровь, как говорилось выше. В таком случае Тора действительно противоположна его сути — как же он ее примет?!

Р. Менахем‑Мендл поясняет, что Тора противоречит самому существованию клипот. Их бытие основано на том, что они, как и любой предмет, материальный или духовный, получают от Всевышнего жизненные силы. Но именно этому препятствует суть Торы, отделяющей хорошее от дурного:

Чтобы глубже понять это, следует учесть, что полностью нечистые клипот получают жизненные силы от клипат Нóга, в которой хорошее перемешано с дурным. Благодаря тому хорошему, что в ней есть, она способна получать силы от мира святости, а за счет дурного — передавать полученные жизненные силы нечистым клипот. Главной задачей Торы является отделение в клипат Нóга хорошего от дурного. Когда это осуществится, сбудется пророчество “Уничтожит Он смерть навеки…” (Йешаяѓу, 25:8), ибо зло в чистом виде существовать не может.

Утверждение ангела Эдома, что его народ живет “ мечом своим ”, то есть убийством, направлено против одного из запретов Торы. Однако слово “меч” намекает на “меч обращающийся”, клипат Нóга, способную “обращаться” и менять свои свойства. Иногда она примыкает к миру святости, и тогда получает от него жизненные силы. Иногда опускается и соединяется с полностью нечистыми клипот, становясь для них источником жизни. Именно эта способность делает возможным приток жизненных сил на самые низкие уровни ситра ахра, в частности к народу Эдома:

Таков смысл слов Эдома, ведь он действительно живет “мечом своим ” — за счет того, что получает от дурной части клипат Нóга, которая в каббале называется “клинок обращающегося (букв. ‘переворачивающегося’) меча” . Соблюдение запрета на убийство приведет к отделению в клипат Нóга хорошего от дурного, в результате чего Эдом потеряет источник существования.

Так объясняется неприятие Торы Эдомом и другими народами. Ведь их существование независимо от особенностей и качеств (хесед, гвура или других) опирается на тяжелые проявления гвуры, благодаря которым жизненные силы Всевышнего могут неимоверно сжаться и опуститься на самые низкие уровни:

Все это соответствует сказанному выше о возникновении “тяжелой гвуры” как свойства дурной части клипат Нóга.

Вернемся к обсуждению субботы. При наступлении субботы поток света Всевышнего меняет свою направленность. Как это влияет на получение клипот жизненных сил в результате нисхождения этих сил во все миры?

До сих пор мы обсуждали положение в высших мирах в будние дни. Однако в субботу, когда происходит подъем всех миров, клипот прячутся. Написано в Зоѓаре, Ваякѓель (2, 203б), что даже грешники в аду в субботу отдыхают, потому что в субботу ад лишается жизненных сил, которые не поступают к нему свыше. Ведь ад существует благодаря отходам качества гвура, которые называются “потом хайот”. Эти отходы поступают лишь в будни, когда поток жизненных сил направлен сверху вниз, чтобы дать мирам существование. Поэтому вниз попадает и “пот”, как говорилось выше.

Подъем жизненных сил не поддерживает существование клипот, ибо тогда “отходы” святого качества гвура скрывают собственное существование и впадают в “спячку”. Духовный облик мира в субботу полностью преображается:

Но в субботу, когда миры возвышаются, этот пот не выделяется, и потому даже в аду наступает покой. А в будни свет начинает вновь нисходить в миры, ад снова получает пот хайот и т. д. То же происходит и с ангелами — “посланцами суда”. Они не властвуют в субботу, ибо также получают жизненные силы от “отходов” гвуры. А в субботу такие отходы не выделяются.

Разумеется, метафоры такого рода лишь отчасти применимы к тонким духовным процессам. Говоря о “подъеме миров” или “подъеме жизненных сил”, мы не подразумеваем буквального “подъема”.

Р. Менахем‑Мендл объясняет, как видоизменяется в субботу свет Всевышнего. Вначале речь шла просто о смене направления движения — в субботу свет не нисходит в миры, а возносится к своему источнику. Это подобно тяжко трудившемуся человеку, который закончил свою работу, и теперь к нему возвращаются душевные и интеллектуальные силы.

Однако эта картина неполна. Ведь вместо рабочего напряжения возникает наслаждение результатами труда! В субботу не только удаляются нисходящие в мир по будням силы Всевышнего, но и распространяются силы иной природы, не прошедшие сжатий и сокращений и поэтому не поддерживающие “тяжелую гвуру” и не питающие клипот!

Более того, в субботу раскрываются Б‑жественные силы, которые выше сокращений света, благодаря которым образуются наказания. Подобно этому, когда царь испытывает глубочайшее наслаждение, все суды, исходящие от него, смягчаются , и их не затрагивают сокращения.

Еще до наступления субботы Всевышний как бы подготавливает мир в целом и тело каждого человека к состоянию, к которому он должен прийти в субботу, когда клипот потеряют силу. Поэтому изменения наступают еще до начала субботы:

Более того, говорится, что в субботу хорошая часть клипат Нóга отделяется от дурной ее части. Это происходит благодаря пламени, ударяющему по клипат Нóга в канун субботы. Пламя отталкивает дурное в самый низ, как сказано в Зоѓаре (2, 203б) согласно комментарию Микдаш мелех от имени Аризаля. Поэтому перед наступлением субботы предписывается омывать лицо, руки и ноги теплой водой, ибо это подобно пламени, ударяющему по клипат Нóга, чтобы изгнать ее дурную сторону из человеческого тела и его животной души. В субботу остается только благо, и хорошая часть клипат Нóга как в человеческом теле, так и в высших мирах включается в Б‑жественную святость.

Хотя мы говорим о конкретном запрете на зажигание огня в субботу, тем не менее сказанное здесь относится ко всем видам нарушений, ибо они также пробуждают к жизни “тяжелую гвуру”. Более того, это касается не только субботних запретов, но и постановлений. Подтверждением тому — слова р. Шнеура‑Залмана об особом характере субботней трапезы:

Нечто подобное этому я слышал из святых уст учителя нашего и ребе , да покоится душа его в Ган Эдене, за несколько дней до его кончины в деревне Пены, в тевете 5573 (1812) г. Он говорил о характере субботней трапезы, упомянув несколько раз стих “Праведный ест для сытости души…” (Мишлей, 13:25), и объяснил его смысл: суть субботних трапез отлична от трапез будничных. В будни трапеза предназначена для того, чтобы произвести берур и вознести искры святости, как сказано: “…а чрево нечестивых оскудевает” (там же).

Один и тот же физический процесс, еда, несет в себе совершенно различное духовное наполнение в субботу и в будни и преследует различные духовные цели.

Как мы уж говорили, трапеза относится к субботним обязанностям, а не к запретам. Однако во время еды действуют и запреты, например, запрещено выбирать дурное из хорошего, непригодное в пищу из съедобного. Это одна из тридцати девяти видов запрещенных в субботу работ. Но даже если человек не совершает нарушения физически, можно нарушить этот запрет в духовном смысле, если относиться к субботней трапезе как к будничной еде:

Под “нечестивыми” здесь понимаются клипот, из которых следует вызволить искры святости, поглощенные в их “чреве”. В субботу же подобный отбор запрещен , а еда преследует иную цель, о которой сказано в первой части стиха: “Праведный ест для сытости души…” Наслаждаясь пищей в честь субботы, человек может привести высшее наслаждение, а съеденная им пища духовно поднимется и станет частью высшего наслаждения Бесконечного света.

Отделение клипот — это лишь первая стадия процесса берур. На следующей, более высокой стадии происходит вознесение искр, уже не связанное с борьбой.

Происходящее в будни и в субботу — это не два различных, сменяющих друг друга процесса, а единое действие, цель которого — подъем искр святости. Будние дни и суббота — это разные фазы этого процесса:

Это не запрещенное в субботу отделение хорошего от плохого, о котором говорилось выше, но подъем, при котором хорошее поднимается еще выше. Ведь известно, что существуют два вида берура. Первый предназначен для отделения хорошего от дурного; в ходе второго уже отобранные искры, которые называются маин нуквин, благодаря маин дхурин подвергаются дополнительному отбору и тогда поднимаются еще выше

“…Есть два вида берура. Первый из них призван отобрать хорошее из дурного с помощью сфиры Малхут, которая ‘спускается’ в Биа, где находятся искры святости, поглощенные ситра ахра, то есть клипат Нóга этих миров. Сфира Малхут собирает искры, отделяет от них дурное, и тогда они возносятся как маин нуквин в ее Йесоде. А затем свыше нисходят маин дхурин, неся с собою воздействие Хохмы, дающее возможность для второго берура. Таким образом, маин дхурин, несущие внутреннее содержание имени Ма, совершат берур и вознесут маин нуквин, в которых еще ощущается направленность имени Бан. И тогда маин нуквин станут полностью принадлежать Бесконечному свету Всевышнего, перенимая свойство Хохмы, присущее маин дхурин…

…После же приходит Б‑жественный свет со стороны имени Ма, несущий истинный и глубокий битуль, ощущение нахождения прямо пред Всевышним. О таком ощущении говорилось ранее, при обсуждении десяти сфирот, выражающих осознание, соответствующее имя Ма: ‘…нет другого’. Таковой свет называется маин дхурин, ибо он несет в себе второй отбор, более высокого порядка, для искр, вознесенных как маин нуквин. А это вносит в них высокий битуль…”

. Субботняя трапеза подобна второму виду берура.

Из вышеприведенных слов р. Шнеура‑Залмана следует, что перед субботой происходит отделение нечистых клипот. Но р. Менахем‑Мендл спросил его, каковы масштабы этого процесса: охватывает ли он высшие миры, наш мир, или только нашу душу?

Я задал ему тогда следующий вопрос. Мы едим материальную пищу, в которой смешано хорошее и дурное, ведь хлеб в субботу — тот же, что и в будни, мясо — то же мясо, то же зерно и тот же скот: все они состоят из хорошего и дурного. Все в этом мире состоит из хорошего и дурного, ведь его духовный корень — клипат Нóга, как сказано в Танье . Но если так, как мы можем в субботу не отбирать хорошего из дурного, а только поднимать хорошее? Что происходит с дурным, заключенным в пище? Не следует ли сказать, что берур все‑таки происходит?

Р. Шнеур‑Залман объяснил, что в субботу такой отбор не только запрещен, но и не нужен, ибо Сам Всевышний производит его еще до наступления субботы. При этом отделение хорошего от дурного, которое совершается перед наступлением субботы, затрагивает все ступени мироздания — от высших миров до косной материи:

Он ответил мне, что это не так и что в высших мирах хорошее в клипат Нóга отделяется от дурного в канун субботы. То же происходит со всем, происходящим от Нóга, во что облачаются ее силы. В будни во всем этом перемешано хорошее и дурное, так же как это происходит в самой клипат Нóга. Но в субботу их также покидает дурное, присущее Нóга, и остается только хорошее (это происходит с внутренней сущностью сил, облаченных в пищу, и поэтому незаметно глазу).

Все это относится к тайной части Торы, называемой сод, но понимание сказанного помогает вести себя в субботу должным образом, в частности правильно относиться к субботним трапезам. А это уже ближе к пшату, явному смыслу Торы:

Поэтому с наступлением субботы вся еда превращается в совершенное благо и потому не нуждается в беруре. В субботу едят лишь для того, чтобы возвышать хорошее, поднимать его выше и выше.

Р. Менахем‑Мендл подытоживает: тот, кто нарушает, не дай Б‑г, запрет зажигания огня, пробуждает тяжелые виды гвуры, которые превращаются в посланников суда, обращенного к миру в целом и к самому нарушителю в частности:

Из сказанного ясно, что в субботу хорошее отделяется от дурного, и даже благая часть клипат Нóга отделяется от дурной ее части. Таким образом, вышеупомянутые тяжелые виды гвуры, то есть ангелы — “посланцы суда”, получающие силы от дурной стороны Нóга, в субботу совершенно лишаются власти. Поэтому нам запрещено зажигать огонь — ведь, зажигая в субботу огонь, человек пробуждает и придает силу тяжелым проявлениям гвуры, чего в противном случае произойти не может.

(В Храме же, напротив, таким образом пробуждали высший “огонь, который горит в субботу” — раскрытие света Кетера, о котором речь шла выше. Но это возможно только в Храме.)

Анализ понятия “тяжелая гвура” раскрывает духовную связь между двумя несхожими на первый взгляд действиями, на которые указывает наш стих — разжиганием огня и приведением в исполнение наказаний. Но и то и другое пробуждает в субботу “тяжелую гвуру”:

Такова же суть запрета приводить в исполнение наказания по субботам. Смысл его в том, чтобы не пробуждать в высших мирах “посланников суда”, порожденных “тяжелой гвурой”, лишенной в субботу власти. Поэтому оба запрета — зажигать огонь и наказывать — выводятся из одного и того же стиха, ибо суть их одна и та же. Понимающему достаточно сказанного.

Известно, что все слова истинных мудрецов были даны на горе Синай. Р. Менахем‑Мендл показывает, что вся Тора — единое целое, и высказанные им идеи можно найти в Зоѓаре:

При внимательном чтении намек на все вышесказанное можно найти в Зоѓаре, 2, 203б. Там говорится: “Посмотри, когда наступает суббота, все огни, которые приходят от тяжелого пламени, и даже огонь ада прячутся. Не следует тогда пробуждать другой огонь, и потому сказано: ‘Не зажигайте огня…’ Но почему же это не относится к огню жертвенника?..” Микдаш мелех (204а) дает ответ на этот вопрос: “…все прочие виды огня спрятались, кроме одного, огня высшей святости, который раскрывается и включается в святость субботы”.

Изучение даже одного из многочисленных субботних запретов позволяет глубже понять суть происходящих в субботу процессов:

Это означает, что клипот, называемые огнем, скрываются и прячутся. Не следует разжигать огонь, чтобы не пробуждать их, ведь в субботу должен светить лишь святой и возвышенный огонь из высших миров. Привлечь же его возможно лишь в Храме, как объяснялось выше, в гл. 1.

Смотри сказанное в Зоѓаре, где объясняется воздействие благословления на свет пламени, произносимого во время ѓавдалы . Там говорится, что этим благословением мы привлекаем проблеск святого огня, чтобы подчинить клипот, также сравниваемые с огнем.

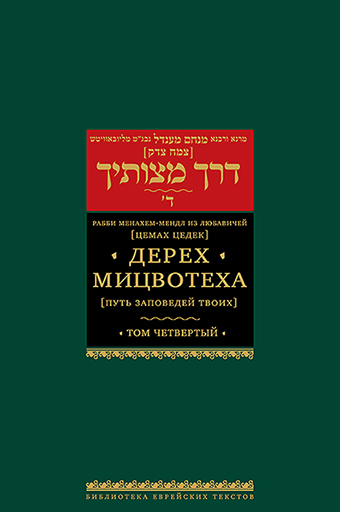

Книгу третьего Любавичского Ребе, р. Менахема-Мендла Шнеерсона «Дерех мицвотеха (Путь заповедей твоих)» (т.4) можно приобрести на сайте издательства «Книжники» в Израиле, России и других странах.

Заповедь обращаться с рабом-евреем по закону

Раскрытие сокровенного: «Когда было дано указание построить Мишкан?»