Commentary: Трагедия диаспоры у Филипа Рота

Прочтение «Американской пасторали» после 7 октября

Исторически сложившаяся парадоксальная ситуация с еврейским народом не имеет однозначных параллелей во всей истории человечества, в долгой истории цивилизаций, которые возникали и исчезали, и цивилизаций, которые выстояли и продолжают существовать.

Взять хотя бы другие древние, существовавшие ранее неисламские племена на Ближнем Востоке. Самаритян сегодня насчитывается менее 1000 человек. Египетские копты находятся под сильнейшим давлением. Езидов веками насильственно обращали в ислам, а в недавнее время многие из них были уничтожены или проданы в сексуальное рабство ИГИЛом, но они продолжают существовать, хоть и в значительно сокращенном количестве, в Ираке. Другие племенные или этнические группы — филистимляне, амориты, идумеи, лидийцы, моавитяне и хетты — исчезли. Как сказал однажды Карл Саган, имея в виду более широкий контекст, «вымирание — правило. Выживание — исключение».

Еврейский народ — пример одного из таких редких исключений. Евреи не только смогли выжить, но их стало больше, даже после того, как во время Катастрофы – механистическое массовое убийство — уничтожили половину еврейского населения планеты. Сегодня, впервые за всю современную историю, у евреев есть собственное государство, Израиль, и еврейская диаспора достигла феноменальных в пропорциональном отношении к их численности успехов в США, Канаде, Западной Европе — по всему миру.

Однако, как это понятно по трехтысячелетней истории, эти успехи всегда зависят от многих факторов, всегда под угрозой, они непрочны, часто осуждаемы, и всегда страшно заявлять в полный голос о том, чем могут гордиться евреи, говорить без обиняков о еврейских ценностях и традициях, которые лежат в основе многих достижений.

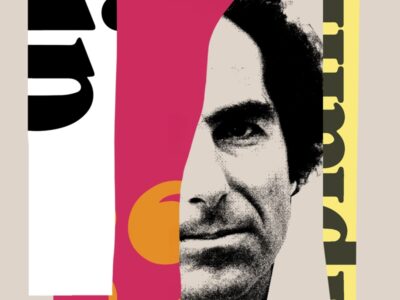

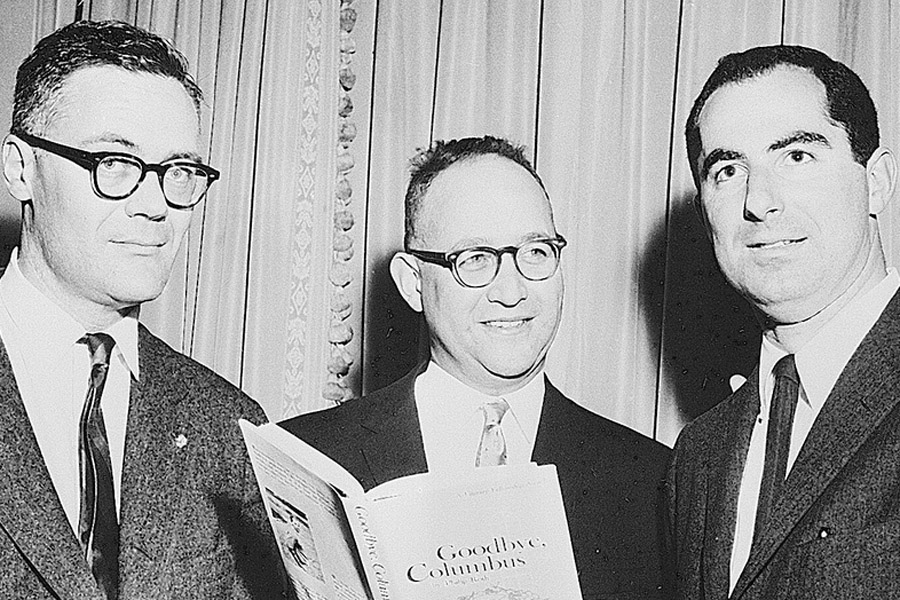

Мы видим это в произведениях самого долго звучавшего и, возможно, последнего из голосов тех американско-еврейских писателей, мода на которые охватила страну в 1950-е и 1960-е годы. Филип Рот, потомок украинских евреев, перебравшихся в Нью-Джерси, провел всю жизнь (родился он в 1933 году, а умер в 2018-м) в мучительных отношениях со своим иудаизмом и своим еврейством. В этом смысле он пример того, каковы и преимущества переселения, и его цена. Лучшие работы Рота затрагивают экзистенциальную дилемму, мучившую многих евреев его поколения.

В своем, возможно, лучшем романе «Американская пастораль» он рисует извечно драматичную картину, изображая опыт ассимиляции американских евреев, с мрачным пессимистичным финалом, в котором описывает самые мрачные подробности того, как евреи оказываются зажатыми между антиколониализмом левых и расистскими настроениями правых, и обе эти силы объединяются, чтобы, в сущности, заявить евреям: «Если вы в Европе, отправляйтесь в Палестину. Если вы в Палестине, отправляйтесь назад в Европу. Оставаясь там, где находитесь, прячьте свои мезузы, магендовиды, тфилины — если хотите быть в безопасности. Если уезжаете, ни в коем случае не в Израиль, потому что тогда вы окажетесь колониалистом. У вас нет дома здесь, у вас нет дома там, у вас нигде нет дома».

Сеймур Лейвоу, милый, спортивный, добрый и трагический герой «Американской пасторали», может служить примером той дилеммы, перед которой стоит современный американский еврей. Родившийся во времена Депрессии, он становится кумиром евреев — учеников старшей школы в Нью-Джерси, среди которых и давнишний литературный альтер эго Рота Натан Цукерман. Сеймур — отличный спортсмен, а кроме того, что не менее важно, он — голубоглазый блондин, поэтому не похож на типичного еврея. Он образец ассимиляции, что в крайних проявлениях выражается в том, что еврей подавляет свою еврейскость. Какова цель этого подавления? В идеале — безболезненно вписаться в мир неевреев, а на худой конец хотя бы избежать преследований или гибели.

Стали бы Натан Цукерман и его ньюаркские соученики так восхищаться Лейвоу, который «блистал как нападающий в футболе, как центровой в баскетболе и как первый базовый в бейсболе» , если бы его спортивные успехи были еще выше, но он был бы больше похож на самого Филипа Рота?

Наверняка нет. Потому что во время войны школьники-евреи Ньюарка противоестественным образом гордились тем, что один из них «поразительно похож на арийца… и гоя, насколько мы вообще можем на них походить». Учитель физкультуры дал ему прозвище «Швед», и оно «словно приросло», «превратило юношу в миф, каким он никогда не стал бы под именем Сеймур». Швед «носил это имя с собой, как паспорт-невидимку, заходя все дальше и дальше в глубь американской стихии».

Так почему же еврейские мальчишки из Нью-Джерси в то время, когда их собратьев-евреев уничтожали в промышленных количествах за то, что они не арийцы, сами хотели выглядеть по-арийски или по меньшей мере идеализировали такого же, как они, паренька, потому что он был блондинистым и голубоглазым симулякром арийца? Была ли это интернализированная ненависть к самим себе, наподобие той, что не так уж много лет спустя побудила многие тысячи еврейских подростков укорачивать и выпрямлять носы, чтобы лишить свои лица национальных признаков, а сегодня побуждает некоторых молодых евреев сочувствовать «по-еврейски» (как нынче постыдно выражаются) тем, кто ищет возможности их уничтожить? Натан Цукерман явно думает так, поскольку он говорит: «Поклоняясь Шведу и его спонтанному слиянию с Америкой, мы чувствовали, мне кажется, какой-то легкий стыд и что-то вроде чувства неполноценности».

Далее Цукерман говорит: «Противоречивые желания, вызываемые в еврейском сердце его обличьем, им же спонтанно утихомиривались. Противоречивое желание евреев быть как все, но и стоять особняком, настаивать на том, что «мы такие же», но и настаивать на том, что «мы иные», растворялись при виде этого блистательного Шведа, который был сыном наших Сеймуров, чьи предки носили имена Соломон и Саул, а чьи потомки будут зваться Стивенами и в свою очередь произведут на свет Шонов».

Есть и другие причины, по которым на удивление заурядного спортсмена возвели в ранг местного полубога, причины не исключительно еврейские. Цукерман также утверждает, что «возведение Шведа Лейвоу в ранг еврейского Аполлона из Уикуахика объяснялось, я думаю, войной с немцами и японцами, страхом, которым эта война наполняла все души. Пока Швед уверенно побеждал на поле, жизнь, превратившаяся в непонятный и убивающий надежды хаос, преображалась, и восторженное слияние с невинным самозабвением игрока вносило успокоение в сердца тех, кто страшился никогда больше не увидеть сына, брата или мужа».

Встретившись со Шведом много лет спустя, когда им обоим уже за шестьдесят, Цукерман поражается тому, что невинность Шведа словно и не пострадала от «жестокости жизни… ее несправедливости». Кумир детства, оставшись добросердечным человеком, оказался банальным и заурядным, процветающим производителем дамских перчаток. «[Что-то] все время предупреждало [его], — предполагает Цукерман, уже ставший к тому времени знаменитым писателем, — ни шагу за отведенные рамки». Поводом для встречи стало желание Шведа уговорить Цукермана написать историю жизни отца Шведа, который и привел сына в перчаточный бизнес. В письме, где Швед делает это предложение, он загадочно упоминает о «несчастьях, выпавших на долю тех, кого он любил», но в разговоре за ужином они не касаются ни темы жизнеописания, ни этих «несчастий», да и вообще ничего конкретного. Это просто дружеская беседа двух пожилых людей, выросших по соседству. Все трудные или неподобающие темы — кроме разве что истории о борьбе Шведа с раком простаты, пока что завершившейся ремиссией — обходят стороной, и у Цукермана лишь остается впечатление, что вся сущность Шведа сводится к банальностям, что «всплывавшее на поверхность было все более и более поверхностным. Его жизнь — просто приятная пустота, подумал я, и он просто светится ею».

Но и Цукерман, и читатель вскоре узнают, что это были за несчастья и насколько тесно жизнь Лейвоу оказалась сцеплена с суровыми реалиями Америки 1960-х. И главная трагедия — как узнает Цукерман не от самого Шведа, а лишь от его брата — в том, что его дочь Мерри стала активным борцом против войны во Вьетнаме, но в своем активизме дошла до опасного радикализма, подложила бомбу в местное почтовое отделение, и погиб человек.

Мерри сбегает, со временем, желая хоть как-то искупить свой грех, поселяется «в крохотной комнатушке, чтобы добраться до которой, нужно пройти по тоннелю длиной не больше ста пятидесяти футов, но такому, где водители утапливают кнопки на дверцах. Освещение там отсутствовало вовсе, а на пешеходных полосах валялись обломки мебели, банки из-под пива, бутылки и какие-то шматки, осколки, куски неизвестно чего. Тут не убирали лет десять, а может быть, и вообще никогда не убирали… Чтобы добраться туда, где Мерри снимала комнату — чуть в стороне от Маккартер-хайвей, — надо было пройти тоннелем, местом, опасным не только в Ньюарке, — местом, опасным где угодно на свете».

В комнате Мерри, оставшейся в таком виде после ньюаркских беспорядков 1967 года, нет окна, нет водопровода, нет отопления, она выходит в грязный коридор, провонявший мочой. И вот в такой обстановке Мерри признается своему полностью обескураженному отцу, что она ответственна еще за несколько «протестных» взрывов, во время которых погибло еще три человека.

Всегда добрый и никогда ничего не понимающий Швед Лейвоу умоляет свою непреклонную дочь вернуться к нему, вернуться к жизни, вернуться к Америке, которой он посвятил жизнь и в которой ассимилировался — как он думал, ради детей. Мерри не поддается на его уговоры, она твердо, но без злобы заявляет: «Я больше тебе не дочь», «это дом, которого я заслуживаю», и это одна из самых болезненных сцен в современной литературе. Рот пишет: «Жизнь заставила его осознать горчайшее — показала, что в ней нет смысла. Человек, усвоивший этот урок, никогда уже больше не будет бездумно счастлив. Счастье ему придется создавать искусственно, да еще и платить за него, все время отгораживаясь и от себя, и от прошлого».

Как это любимое дитятко, выросшее в американских предместьях, дочь милейшего Лейвоу, кумира всех старшеклассников, и его жены, красавицы, бывшей «Мисс Нью-Джерси», докатилась до такого прискорбного существования? Рот называет три возможные причины. Первая — это сама война во Вьетнаме, которая, практически как нынешний израильско-палестинский конфликт, размежевала поколения и разожгла неистовые споры между теми, кто видел в американском империализме источник всего мирового зла, и теми, кто видел истинную угрозу мировой цивилизации в неумолимом распространении коммунизма по планете (что можно сравнить с теперешней агрессивностью исламского джихада).

Второе — это сильное заикание Мерри, из-за которого ее травили в школе, а затем она попала к некомпетентному психологу. Она не могла ясно выразить свои гнев и отчаяние, и это, на символическом уровне, привело ее к тому, что она предпочла не дискутировать, а выбрала бомбы и бездумное разрушение.

Но третья и самая важная причина заключается в том, что, будучи ребенком практически совершенного человека и физически безупречной матери, Мерри чувствовала, что не может соответствовать их ожиданиям, поэтому в какой-то момент не выдержала недвусмысленного внешнего давления и взорвалась.

Эти ожидания были огромны. Евреи той эпохи, евреи, чьи родители избежали Катастрофы и проложили себе путь в американскую диаспору «тяжким трудом среди вони и сырости», как вкалывали отец и дед Шведа и сам Швед в смердящих ньюаркских сыромятнях, «главным в жизни считали не останавливаться несмотря ни на что». Для Шведа и его старших путь от фабрик, где температура поднималась до ста двадцати градусов по Фаренгейту, от сыромятни, «вонявшей как соединение скотобойни с химическим заводом — ведь шкуры тут вымачивали и прожаривали, обдирали с них волос и мездрили» до роскошного пригородного дома с кондиционером, где растили Мерри, был чистым триумфом человека над нищетой, антисемитизмом и отчаянной борьбой евреев диаспоры до, во время и после войны. Но для Мерри эта борьба не оправдывала заплаченной за нее цены. Американская коммерция для нее и ее соратников по антивоенному движению – это придаток американского капитализма, колониализма и жесткого доминирования, и символом этого были овцы, которых ее отец и дед забивали, а потом разделывали. У Мерри к месту, которое для нее назначили, нет ничего кроме презрения. Она бунтует, отрицая все, за что, как она полагает, они ратуют, по пути избавляясь от пригородов и отрекаясь от доставшегося от отца иудаизма. Вместо этого, в качестве раскаяния за совершенные ей убийства, она становится джайной, членом религиозной секты, до такой степени верящей в священность жизни, что адепты этой секты носят маски, чтобы случайно не вдохнуть комара или мошку.

Ее отказ от американской жизни — сперва через принятие терроризма, а затем через полное самоотречение — это отвержение сил ассимиляции, исходящих от доминирующего христианского сообщества, равно как и от еврейской общины. Ее мать-нееврейку подверг подробному и унизительному допросу отец Шведа: «Ну а что вы мне скажете о евреях? Давайте-ка доберемся до главного. Что ваши родители говорят о евреях?», — и наконец позволил ей выйти замуж за его драгоценного сыночка. Не стоит удивляться, что Мерри с первых дней жизни раздирают на части: «Закричав по выходе из материнского лона, она кричала не переставая. Заходясь в плаче, она так широко раскрывала рот, что на щеках лопались тоненькие кровяные сосуды». Когда, вопреки недвусмысленному желанию отца Шведа, девочку крестят, она тоже вопит. Неудивительно, что, наполовину еврейка, наполовину католичка, Мерри так никогда и не принимает ни одну из этих религий, а, страдая от стыда и вины, выбирает джайнизм.

Времена изменились за те полвека, что прошли после истории о том, как Мерри разрушила восприятие ее отцом самого себя и той страны, которая даровала ему такие богатства. Причем изменились радикально. Молодые люди теперь не устраивают марши протеста против участия США в войне во Вьетнаме, или, как делали самые радикальные представители движения, марши в поддержку Северного Вьетнама и Вьетконга; сегодня это марши в поддержку освобождения Палестины, а в крайних проявлениях — в поддержку ХАМАСа, «Хезболлы», хуситов и «глобализации интифады».

«Я помню время, когда еврейские дети сидели по домам и делали уроки, — сокрушается отец Шведа. — Что произошло? Что, черт возьми, случилось с нашими умненькими еврейскими детьми? Если родителям удается — тьфу-тьфу, не сглазить! — вырваться на время из-под гнета и перевести дух, так дети тут же бегут и сами себе находят какой-нибудь гнет. Не могут без этого. Раньше евреи бежали от притеснений, теперь они бегут от непритеснений… Они не могут ненавидеть родителей, потому что те уж больно хорошо с ними обращаются, — так они ненавидят Америку»

Если бы действие «Американской пасторали» происходило не в 1960-х — 1970-х, а в 2024 году, Мерри почти наверняка участвовала бы в Движении за освобождение Палестины и бездумно распевала бы «От реки до моря Палестина будет свободной вскоре», и она, ее отец и ее дед смотрели бы друг на друга через пропасть взаимонепонимания. Не могу уверенно предположить, как изобразил бы Рот Мерри Лейвоу версии 2024 года, но высока вероятность, что он (или, точнее, его вымышленное альтер эго Натан Цукерман) представил бы ее обращенной не в джайнизм и не собственно в ислам — Рот был слишком рассудительным для таких поверхностных решений — но она бы развернулась к пастеризованному исламскому радикализму, который проник в привилегированные места Америки, прежде всего в научные и журналистские круги, а также в мир искусства.

Это не подразумевает, что Мерри Лейвоу 2024 года активно поддерживала бы ХАМАС: скорее всего, она декламировала бы лозунги, вдохновленные или сочиненные «Братьями-мусульманами» или же разработанные КГБ, чтобы продвигать дело исламского радикализма на Западе, притом, чтобы демонстранты не понимали до конца, что такова их цель. То, что Рот в «Американской пасторали» называет «унылой, одурманивающей песней доктринерки, закованной с головы до пят в броню идеологии», стало неизбежной приметой нынешнего конфликта.

А что, если бы тогдашний Швед или его гипотетическая версия 2024 года женился бы на религиозной еврейке и оба они воспитали бы Мерри набожной еврейкой, а не «полуеврейкой», которой она оказалась? Изменило ли бы это что-нибудь? Сделало бы это Мерри счастливее, более включенной в вечное и духовное, менее зацикленной на преходящих конфликтах и разногласиях? Или это дало бы ей еще один повод для бунта? Этого нам никак не узнать, в особенности потому, что Филип Рот был светским евреем, почти фанатично преданным своему безбожию, и у него не было возможностей снабжать своих персонажей адекватными ответами на религиозные темы.

Даже много лет спустя услужливый и бесполезно либеральный Швед Лейвоу и его идеологически догматичная дочь остаются хрестоматийными фигурами в экзистенциальном путешествии американского еврейства. Швед ассимилировался настолько удачно, насколько сумел, и он стал той самой фигурой, вызывающей восхищение (а порой зависть и презрение): удачливый еврей, создавший нечто полезное из ничего. Но «посмотри, до чего это тебя довело», говорит его брат во время жесткого спора о том, должен ли Швед сдать Мерри властям за ее преступления.

«Никому ни одного обидного слова. Любую вину беру на себя. Любое мнение имеет право на существование. Это, ясное дело, «либерально», ты либеральный отец, ничего не скажешь. Но что это значит? В чем тут суть? В желании сохранить все в целости. И смотри, в каком ты оказался дерьме! …

Ты вырастил такую заряженную ненавистью девчонку, какой Америка еще не видела. У нее с детства каждое слово — бомба».

«Я дал ей все, что мог, все, все, — беспомощно бормочет Швед. — Клянусь, я дал ей все». Швед — еврей и американец. Америка — его убежище, «настоящий Израиль», как где-то заметил Рот. Это его дом и его жизнь, на радость, а теперь и на горе.

На горе, потому что этот милейший спортсмен и успешный бизнесмен был полностью и окончательно побежден «соперником, который нечестен: злом, неискоренимо въевшимся во все дела и поступки, — и это его приканчивает».

Но мы не можем забывать о том, что и Мерри конец. Конечно, не потому, что она обратилась в джайнизм, или же теперь перешла в «ислам-лайт» в духе Беркли, что мог бы написать Рот, будь он жив, в современной версии своего романа, и конечно не потому, что Мерри очень тонко чувствующая, страдающая и сопереживающая молодая женщина, человек глубоких и непоколебимых убеждений.

Нет, ей конец, потому что она всю жизнь жила в оппозиции, противостояла всему. Она бунтовала против своих идеальных родителей, против иудаизма и католицизма, считая их врагами в ее битве с мировыми бедами, против собственной безутешной неудовлетворенности. Всю жизнь она прожила, невольно иллюстрируя собой, что принципы серьезности и искренности, возведенные в крайнюю степень, неотличимы от бездушного фанатизма, и что отсутствие чувства юмора и непреклонность имеют слишком много общего со смертью и отчаянием.

В отличие от своего отца, который брал в расчет желания всех и старался всем соответствовать, даже ценой потери своих еврейских корней, Мерри не хотела никого брать в расчет и не соответствовала ни одной из надежд, которые возлагало не нее общество. Выросшая в ласке и заботе, она упорно искала, с чем бы побороться, и воевала со своим собственным врагом, с тем, на кого она могла орать так, «что на щеках лопались тоненькие кровяные сосуды».

А кто же этот злостный враг? Это не только антисемитизм, хотя Швед всю жизнь провел, сознательно или подсознательно от него укрываясь, а эта задача в нынешнем климате еще труднее для нового поколения людей вроде Шведа, живущих в самой мрачной за последние восемьдесят лет диаспоре. Это не война вообще, не какая-то конкретная война, не война во Вьетнаме, Израиле или Газе. Это не Катастрофа, которая миновала Шведа, потому что ему повезло родиться в Америке. Это то, чего ни один из нас не может избежать, как бы мы ни старались спрятаться от этого, как бы ни стремились преуспеть вопреки этому. Это зло, которое не устранить из деяний человека. Это история.

Именно это, в большей степени чем иудаизм или непостижимость человеческого разума, было у Рота главной темой в «Американской пасторали» — то, как ворочаются жернова истории, как они перемалывают одного за другим всеамериканских, жизнерадостных, успешных. Однако следует отметить (и сам Рот, вероятно, согласился бы с этим, увидь он, что происходит в Америке после 7 октября): хоть евреи и доказали, что, когда у них развязаны руки, они способны добиться больших успехов, чем их партнеры-неевреи, однако в эти дни все мрачнеющей диаспоры тоже, скорее всего, попадут в жернова.

Оригинальная публикация: The Diaspora Tragedy of Philip Roth

The Atlantic: Множество «Филипов Ротов»

Commentary: Кипучая безрадостность Филипа Рота