Мой отец — Шнеерсон: каким он был, что сделал и что мог бы еще…

У меня в руках копия справки за № 4-5931/56, выданной моей мачехе Евгении Степановне Радченко Высшей коллегией Верховного Суда СССР 12 июня 1956 года:

«Приговор Военной коллегии 9 октября 1937 года в отношении Шнеерсона Н. А. по вновь открывшимся обстоятельствам отменен, и дело за отсутствием состава преступления прекращено».

Подписано председателем Высшей коллегии Верховного Суда СССР генерал-лейтенантом А. Чепцовым, копия заверена печатью. Такие «утешительные» справки в пору «великого реабилитанса» получали десятки тысяч семей.

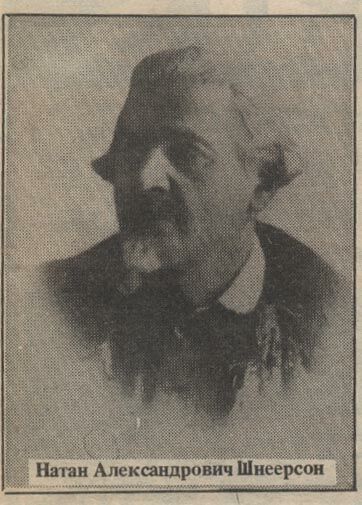

Но не о преступлениях советского режима я хочу говорить — об этом уже много написано. Речь пойдет о человеке незаурядном, просветительскую деятельность которого оборвала чекистская пуля. Этим человеком был мой отец, осужденный в 1937 году на десять лет лагерей строгого режима без права переписки. Этот эвфемизм означал расстрел (что мы поняли гораздо позже). Его настоящее имя Анатолий, отчество — Абрамович. Но были особые причины, заставившие отца переменить имя и отчество и превратиться в Натана Александровича (так и вышло, что мы с сестрой, родившиеся до революции, — Анатольевны, а дети отца от второго брака — Натановичи).

Анатолий Абрамович Шнеерсон родился 6/18 марта 1881 года в семье петербургского купца первой гильдии Абрама Лейбовича Шнеерсона. Абрам Лейбович был внуком третьего Любавичского Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона (внука основателя любавичского течения в хасидизме Шнеура-Залмана бен Баруха, прозванного Алтер Ребе). Из поколения в поколение потомки Шнеура-Залмана были раввинами, цадиками. Во второй половине XIX века некоторые Шнеерсоны отошли от религиозной деятельности. В их числе был и мой дед. Абрам Лейбович занялся коммерцией. Некоторые его сестры и братья крестились и избрали профессии врачей, юристов, фармацевтов.

Мой отец с тринадцатилетнего возраста увлекся революционными идеями и связался с социал-демократами. За это был исключен из гимназии. Разгневанный родитель выгнал сына из дома и отдал в учение фотографу. Любознательный мальчик продолжал учиться самостоятельно. Более всего увлекали его гуманитарные науки, и в первую очередь — история искусств. Это увлечение сыграло важную роль в его последующей деятельности. В годы юности связь Анатолия с социал-демократами продолжалась. Он не только штудировал труды «основоположников», но и вел активную работу. Вскоре он стал видным меньшевиком.

Помню, еще в детстве слышала о таком эпизоде. Отец был делегатом на Лондонском съезде и выступил там с горячей речью, критикуя позиции большевиков. Замечу, что партийная кличка его была Ерема. Ленин со злым лицом слушал отца, а когда тот окончил, ехидно проговорил: «Ерема, Ерема, сидел бы ты дома!» И с тех пор затаил на отца злобу.

Одно время, скрываясь от полиции, отец жил в Екатеринославе (Днепропетровске). Там он познакомился с Саррой Губер-Гриц, моей мамой. Окончив гимназию, она, как и многие ее сверстники, увлеклась социал-демократическими идеями и вела занятия в кружке железнодорожных рабочих.

Бедные, наивные идеалисты! Дорого они заплатили за бескорыстное служение народу!

Вскоре Анатолий и Сарра поженились и уехали в Петербург. Отец поступил на службу в какой-то банк (помню только, что он находился на Николаевской улице, позже — улица Марата).

Не знаю, почему и когда он формально вышел из рядов партии и ограничился щедрой денежной помощью меньшевикам. Жили мои родители очень скромно, хотя средства позволяли им не экономить. Отец получил в наследство дачи в Сестрорецке, что приносило немалый доход. Но моя мать смертельно боялась «обуржуазиться». Девочке из небогатой семьи все казалось излишней роскошью. Деньги тратились на финансирование партии и на помощь всем нуждавшимся родственникам и друзьям.

Живя в столице, родители серьезно учились. Мама поступила на Высшие женские курсы Раева, папа изучал вместе с ней все интересовавшие его предметы. Нечего и говорить, что родители посещали музеи, выставки и были страстными театралами. Отец еще раньше увлекался Комиссаржевской, не пропуская ни одного спектакля с ее участием. Посещали симфонические концерты (у нас дома долго сохранялись программки «Концертов Зилоти»). Нам осталась богатая библиотека, собранная отцом. Особенно много было книг по истории, живописи и, конечно же, сочинения классиков и писателей «серебряного века».

Регулярно посещая художественные выставки, отец стал коллекционировать произведения малоизвестных живописцев. Но он обладал тонким вкусом, и картины, приобретенные им, были по-своему интересны и представляли немалую художественную ценность.

***

Летом 1917 года, в преддверии грозных событий, отец счел за благо отправить маму с детьми к бабушке в Екатеринослав. А со времен гражданской войны сам он был вынужден скрываться от большевиков, которые не могли простить ему меньшевистское прошлое.

Не знаю, как это случилось, но на Украине отцу удалось воспользоваться документами покойного родственника, носившего ту же фамилию — пришлось изменить лишь имя и отчество. Таким образом, примерно во второй половине 1919 года Анатолий Абрамович исчез и появился Натан Александрович.

В пору гражданской войны в жизнь отца вошла другая женщина. А через некоторое время и мама встретила человека, ставшего членом нашей семьи. (О Роберте Соломоновиче Гильмане моя сестра рассказала в своих «Воспоминаниях щепки»).

О том, что отцу грозила расправа и о нем никому и ничего нельзя рассказывать, я знала с девятилетнего возраста. Между тем связь наша с ним не прерывалась, хотя виделись мы крайне редко. Мне особенно запомнилась встреча с отцом в Москве у наших родственников Лункевичей в мае 1921 года, когда мы возвращались из Екатеринослава в Петроград. Через Лункевичей шла и наша переписка с отцом.

Лишь в 1925 году летом я приехала к нему на каникулы. Положение отца к тому времени стабилизировалось. И тем не менее с детства внушаемый страх за него, к тому же подкрепленный арестами в нашей семье, еще долго меня преследовал.

В 1927 году я вновь приехала к отцу. Однажды, возвращаясь поездом из Москвы, заметила, что против меня сидит какой-то молодой человек и, внимательно ко мне присматриваясь, что-то не то пишет, не то рисует в записной книжке. Мгновенно в голове мелькнула мысль — следит! В вагоне было много свободных мест, и я пересела в другой конец. Но, о ужас! Соглядатай последовал за мной!

На остановке я выскочила из вагона и сразу свернула за угол. Если этот тип и вышел из поезда, он потерял меня в толпе на станции. А я, уже хорошо знавшая городок, где жил отец, стремглав бросилась бежать, петляя по улицам и переулкам, чтобы сбить со следа моего преследователя.

Не помню, как добежала до дома, влетела в него — к счастью, отец и мачеха были на работе. Решила ничего им не говорить, чтобы не волновать. Мне и в голову не пришла тогда мысль, что я, возможно, понравилась этому парню и он просто хотел меня нарисовать. Сейчас этот случай может показаться смешным. Но, поверьте, тогда мне было не до смеха.

***

В начале 1920 года в поисках тихого безопасного места, где он смог бы спокойно обосноваться со своей второй женой и маленьким сынишкой, отец попал в подмосковный городок Воскресенск (в 1930 году переименованный в г. Истра).

Здесь он устроился в горсовет статистиком, а Евгения Степановна получила там же работу секретаря.

Выполняя служебные обязанности, отец часто бывал в окрестностях Воскресенска и проникался интересом к местным жителям, укладу их жизни, их нуждам. Человек доброжелательный, он сумел расположить к себе людей, которые всегда находили у него сочувствие, готовность дать полезные советы и по возможности помочь.

Объезжая окрестности, отец встречал в избах старинные ткацкие станки, прялки, кухонную утварь, давно уже вышедшие из пользования. Видел он и разоренные помещичьи усадьбы, погибавшие под дождем и снегом предметы дворянского быта, бесполезные в деревенском хозяйстве. Видел также, как в некоторых избах используются не по назначению драгоценные произведения прикладного искусства. Отец рассказывал, что в одной избе он увидел искусно отделанную перламутром кровать XVIII века, превращенную в теплое гнездо для кур-наседок. А в другой избе старинный инкрустированный столик служил подставкой… для примуса.

И постепенно созрела мысль: собрать все, что уцелело, что еще можно спасти, и создать местный историко-краеведческий музей.

Отец поделился с сослуживцами своим замыслом. В горсовете идея статистика понравилась — мысль о своем собственном местном музее показалась заманчивой. Сумел отец заинтересовать своим замыслом и многих окрестных жителей. Встретив их поддержку, он все же не очень на них рассчитывал. Крестьяне легко расставались с ненужными им вещами, но было нелегко выпросить у них тот или другой предмет, уже нашедший применение в хозяйстве. И все же ни разу отец и его помощники не уходили с пустыми руками. Не знаю, какими доводами они пользовались, но, несомненно, известную роль играл и местный патриотизм, желание вернуть своему району былую славу.

***

Городок Воскресенск снискал славу еще во времена царя Алексея Михайловича. Именно в этом месте у патриарха Никона возникла мысль о строительстве монастыря, который по роскоши своей должен был превзойти Кремль. Разъезжая по Подмосковью среди раздольных полей, холмов и лесов, патриарх обратил внимание на особенно живописный уголок. И вот здесь, на излучине реки Истры, вблизи сельца Воскресенское (впоследствии города Воскресенск), Никон решил построить монастырь и храм, назвав его Новый Иерусалим, так как патриарх задумал его как копию христианского храма в Иерусалиме.

Для строительства были привлечены крупнейшие мастера, одного из них патриарх отправил в Иерусалим, чтобы снять точную копию храма и расположенных вокруг святынь. Так появились на территории Нового Иерусалима Елеонская часовня, Гефсиманский сад и даже река Иордан. Основание монастыря относится к 1656 году.

Вокруг выросли монастырские строения, огражденные вместе с храмом и прилегающей местностью высокой каменной стеной. Златоглавый белоснежный храм — одно из прекрасных сооружений московской архитектуры XVII столетия — возвышаясь над окружающей местностью, стал как бы ее центром, придавая ей особое очарование.

Но случилась беда: в 1723 году обрушился шатер, а через три года сгорела внутренняя часть собора. Остались лишь стены. И тогда по указу императрицы Елизаветы Петровны в 1748 году реставрация Нового Иерусалима была поручена Растрелли. Великий зодчий создал уникальный по красоте, величию и роскоши храм, одно из лучших своих творений.

Получилось нечто волшебное: снаружи белоснежный собор и несколько церквей в стиле XVII века, а интерьер храма в стиле барокко XVIII века — великолепное сочетание ультрамарина и золота. Красота храма буквально ошеломляла…

В 1941 году монастырские строения разбомбили фашисты, а собор… По официальной версии он тоже стал жертвой бомбежки. На самом же деле все обстояло иначе. Горько об этом говорить, но нельзя не сказать: храм уничтожили свои. Превращенный в склад боеприпасов по распоряжению советского командования, собор при приближении немцев к Истре был взорван. Об этом знали все горожане, в том числе — моя мачеха, сводные сестры, а также муж одной из сестер и его родители — коренные жители Истры. Рассказал мне об этом и ныне проживающий в США истринский старожил Лев Штерн.

***

Во время гражданской войны хозяйство монастыря было разрушено, многие монахи умерли или бежали, оставшихся большевики изгнали. К 1920 году собор и монастырские постройки были заброшены.

Местный патриотизм жителей Воскресенска был связан с их гордостью — храмом и монастырем Новый Иерусалим. И еще с одним обстоятельством. Ведь Истра и ее окрестности принадлежат к красивейшим местам Подмосковья. Недаром эти места называют московской Швейцарией.

Воскресенский уезд издавна привлекал великих мастеров. По окончании университета А. П. Чехов начинал здесь медицинскую практику, и некоторые его рассказы связаны с местным колоритом. И. И. Левитан часто гостил в деревне Бабкино, находя здесь сюжеты для своих полотен. А имение Глебово в разное время было излюбленным местом композиторов Даргомыжского, Мусоргского и Чайковского (последний создавал здесь свою оперу «Евгений Онегин»).

***

И теперь папин музей стал гордостью местных жителей. Помню, когда я шла по улице с отцом или мачехой, и они меня знакомили со встречными, первый вопрос, который мне задавали, был: «А ты уже видела наш музей?» Даже во время поездки с мачехой в какую-то отдаленную деревню (музей «охотился» за старинной прялкой), когда Евгения Степановна сказала хозяевам: «Это дочка Натана Александровича», последовал все тот же вопрос: «А ты была в нашем музее?» Конечно же, музей был «их» — ведь экспонаты для него давали и помогали собирать именно эти люди…

Надо сказать, такого прекрасного историко-бытового музея, созданного буквально из обломков на пустом месте, я не видела нигде (разумеется, это не относится к сохранившимся усадьбам вроде Мураново).

На протяжении пятнадцати лет, т.е. с момента создания и до ареста отца менялись названия музея — в связи с расширением его деятельности. При открытии он получил название Музей-монастырь Новый Иерусалим, потом стал именоваться Ново-Иерусалимским художественно-историческим музеем, затем к «художественно-историческому» добавилось слово «краевой». Затем он превратился в Государственный художественно-исторический музей в городе Воскресенске. Когда Воскресенск был переименован в город Истра, соответственно переменилось название музея. Следующее название — Истринский краеведческий музей. Еще через некоторое время — Государственный опытно-показательный краеведческий музей в г. Истре. И, наконец, к 15-летию своего существования он получил почетное по тем временам название Музей Московской области. Это свидетельствовало об особом престиже музея, увеличивало ассигнования на его нужды, повышало зарплату сотрудников. Все эти изменения происходили благодаря энергии отца.

В Новоиерусалимском музее всегда толпились экскурсанты и одиночные посетители, особенно когда экскурсии вел директор музея Н. А. Шнеерсон.

***

Мне хочется привести рассказ о деятельности музея бывшего истринского жителя, журналиста Александра Гальперина (псевдоним Льва Штерна), напечатанный к 100-летию со дня рождения моего отца.

«Вместе с небольшой группой энтузиастов в стенах бывшего Новоиерусалимского монастыря [Н. А. Шнеерсон] создал редкостный краеведческий музей. Натан Александрович в буквальном смысле воскресил Воскресенский край, обследовал бывшие храмы и церкви, ближние и далекие села, (…) подобрал штат талантливых реставраторов. (…) Под его руководством в Иерусалимском храме начались большие реставрационные работы. Он был пионером раскопок древних курганов и городищ на территории Истринского района. О том, какой популярностью пользовался музей, говорит хотя бы то, что в начале 30-х годов он — первый и единственный из всех подмосковных музеев — стал Московским областным музеем. К 1936-му году его ежегодно посещало до 40 тыс. человек. (…) Люди валили в монастырь не только посмотреть чудесный Никонов храм, полюбоваться отделкой Растрелли и замечательной панорамой с верхней башни, но и обязательно, побывать в музее, экспозиции которого могли позавидовать многие современные музеи. Сюда приезжали деятели культуры, московские знаменитости, иностранные послы и крестьяне из округи, с которыми дружил Натан Александрович». Далее рассказывается, что в Наркомпросе отец «вел неравную борьбу против тупоголовых «безбожников»», которые в 30-е годы развернули массовую кампанию за снос церквей — «рассадников религиозного дурмана». «И если сегодня многие московские церкви стоят на своих местах, то немалая в том заслуга Натана Александровича Шнеерсона.

В музее было два раздела. В одном представлен был крестьянский быт, собраны старинные предметы обихода. Этим разделом ведала Евгения Степановна. Во втором разделе экспонировался быт дворянской усадьбы XVIII-XIX вв. Здесь были собраны уцелевшие и отреставрированные предметы, представлявшие значительную художественную ценность — мебель, фарфор, картины, хозяйственная утварь. Все, что удалось спасти из разоренных дворянских гнезд. Собранные воедино, они позволили воссоздать целостный интерьер помещичьего дома.

Увлекаясь с детства Пушкиным и его эпохой, я особенно часто посещала этот раздел музея. И поэтому помню его гораздо лучше. Войдя в первую же комнату, вы словно попадали в помещичий дом. Видели людскую, буфетную, столовую, гостиную, спальню, детские комнаты и т.д. Этим разделом руководил мой отец. В его ведении были также собор и прилегавшие к нему «святые места». Рассказы отца об истории храма, о его строителях, о Никоне и его судьбе, о пожаре и реставрации собора завораживали слушателей.

***

Вскоре после открытия музея отец был признан выдающимся специалистом музейного дела. Особенно славился он как организатор реставрационных работ. Его пригласили в Наркомпрос в качестве консультанта. С его помощью были восстановлены дворцы в Архангельском и Останкино. Находил он время и для подготовки музейных работников областных и районных музеев. Истринский музей сделался образцом для краеведческих музеев, которые стали распространяться по всей стране. Отец был членом редколлегии журнала «Советский музей» и печатал в нем свои многочисленные статьи. В Истре его выбрали членом горсовета. Он пользовался огромным авторитетом у местных жителей, и к нему часто обращались за советом и помощью люди, никакого отношения к музейным делам не имевшие. Остается только удивляться, где он находил время для столь кипучей деятельности.

Хочется отметить, что занимавший видное положение отец по-прежнему жил в простой избе без всяких удобств. Он не претендовал на квартиру в благоустроенном доме и, думаю, даже не замечал спартанской обстановки, окружавшей его. Кровать, стол, стулья, шкаф — что еще человеку нужно?! Увлекаясь красотами дворянского быта, он считал их достоянием музеев, а никак не советского труженика.

К сожалению, за истекшие десятилетия (и какие!) многое забылось. И теперь не восстановить впечатлений, связанных с тем или иным моим приездом в Истру. Но навсегда сохранилось в памяти лето 1925 года. Тогда главным делом папы был музей. Поэтому он уделял мне много времени. Я не только почти каждый день бывала в музее и на всех экскурсиях, которые вел отец, он ездил со мной в другие музеи, показывая Архангельское и Останкино, бывали мы, конечно, и в Москве. Как блестяще он знал историю столицы, древние архитектурные памятники, как увлеченно рассказывал о них! Помню его рассказ об истории Храма Василия Блаженного, его удивительной архитектуре. Отец показал мне храм и внутри: он был тогда пуст, стены его покрывала серая известь. Не осталось и следа от прежнего убранства. Отец показал мне место, где молился Иван Грозный, рассказал, что происходило в последующие эпохи. И мне казалось, будто я вижу в храме молящихся в старинных одеждах, слышу перезвон колоколов…

Посещали мы с отцом и Третьяковскую галерею, и Музей изящных искусств. Он рассказывал мне историю обоих музеев, а в Третьяковке — историю отдельных картин. Прежде я много читала о русских живописцах (да и Русский музей в Ленинграде посещала неоднократно), поэтому с особенным интересом слушала рассказы отца о замечательных полотнах, собранных братьями Третьяковыми. С тех пор Третьяковка стала моим самым любимым музеем, бывая в котором, я неизменно вспоминала отца и его рассказы.

Как широки были его познания! Вот и в Музее изящных искусств он был великолепным гидом, как профессионал говорил о прекрасных копиях, собранных там, об их оригиналах и о том, где они хранятся.

Последующие мои приезды в Истру как-то перепутались. Помню лишь, что летом 1927 года меня ждал сюрприз, подготовленный отцом, — билет на «Дни Турбиных», которые осенью 1926 года прошли с огромным успехом, и мы — ленинградцы — мечтали увидеть этот спектакль.

В последующие годы отец был предельно загружен, и я его почти не видела. Экскурсии он водил редко (конечно, я на них ходила). Домой возвращался настолько уставшим, что не в силах был вымолвить ни единого слова. Помню, не раз мы с ним лишь сидели рядом на диване и молчали, радуясь в душе и такому общению.

В сентябре 1935 года я вышла замуж за Г. П. Орлова. Зимой Георгий Павлович ездил в Москву и познакомился с отцом. Они прониклись симпатией друг к другу и договорились, что летом мы приедем в Истру. Но на эту поездку у нас попросту не оказалось денег, и встреча с отцом была отложена до следующего лета 1937 года. Но «следующего лета» уже не было.

***

Зимой 1936-37 годов отец написал мне письмо, которое так и осталось загадкой. Он писал, что ему необходимо поговорить со мной, именно со мной, о чем-то для него чрезвычайно важном. Но говорить об этом в письме невозможно, и он очень ждет встречи. Что он хотел сказать? Я никогда об этом не узнаю.

***

С годами популярность Истринского музея росла, увеличивался круг его посетителей. Сюда приезжали на экскурсию не только со всех концов Советского Союза, но и иностранные туристы, высокопоставленные советские чиновники. И на беду случилось, что однажды, в начале 1937 года, незадолго до ареста, музей посетил маршал Тухачевский. Как это было принято, экскурсию для «высокого гостя» проводил директор музея Н. А. Шнеерсон. Вскоре Тухачевский был арестован, осужден и расстрелян. А в мае забрали отца, предъявив обвинение в участии в «маршальском заговоре». Арестовали и моего сводного брата — ученика последнего класса школы. Ему «пришили» обвинение в том, что он якобы был связным между отцом и заговорщиками.

Отца, как я уже говорила, приговорили к десяти годам лагерей строго режима без права переписки, т.е. к высшей мере, а брат был сослан в лагерь под Медвежьегорском на пять лет. Зимой 1941-42 годов все заключенные этого лагеря умерли от голода.

В течение восьми лет на запросы об отце в справочном ГПУ Евгения Степановна получала неизменный ответ: жив, здоров, работает. И только летом 1946 года ей сообщили, что Н. А. Шнеерсон умер летом 1945 года и вручили справку из ЗАГСа о смерти. Привожу текст этой справки.

«Свидетельство о смерти ПА №441483 Гр. Шнеерсон Натан Александрович умер 2/VI 1945 г. Второго июня тысяча девятьсот сорок пятого года. Возраст 65 лет. Причина смерти паралич сердца, о чем в книге записей гражданского состояния о смерти 1946 года июля месяца 8 числа произведена соответствующая запись за № 231. Место смерти: город, селение, район, область, край — Z. Место записи Люблинское гор. рай. ЗАГС Московской обл.»

Итак, предложены две даты смерти: 9 октября 1937 года и 2 июня 1945 года: выбирайте, что вам больше «нравится». Евгения Степановна поверила загсовской справке и считала, что отец скончался в 1945 году. Мы с сестрой и нашей мамой не сомневались, что отца убили в 1937 году, и день его смерти — примерно 9 октября.

***

О масштабах деятельности отца я узнала только после его смерти. Знала прежде лишь то, что он был крайне загружен, но не представляла себе, насколько разнообразна была его деятельность.

В 60-е годы, когда появилась возможность рассказать о жертвах сталинского режима, мачеха Е. С. Радченко опубликовала большую работу, посвященную истории Истринского музея. Она подробно осветила деятельность отца, с которым вместе работала и участвовала в создании музея. Не довольствуясь своей памятью, Евгения Степановна подняла архивы и нашла там бесценные данные. На основе собственных воспоминаний и архивных материалов она и написала всестороннее исследование. Труд этот опубликован в двух выпусках «Очерков по истории музейного дела в СССР» (вып. VI и VII, Москва, 1968 и 1971 гг.).

На первом выпуске она сделала дарственную надпись: «Дорогой моей Шурочке, чтобы помнила и знала, каким он был, что сделал и что смог бы еще…».

(Опубликовано в газете «Еврейское слово», № 273)

Кристина Краснянская: «Мы хотим успеть “в последний вагон” и выступить в Венеции»

Неизвестный брат Сони Делоне