Бессонницы смешного человека. Лев Пумпянский, талмудический гений в поисках дома

1. Вступление

Издание Пумпянского 2000 года не произвело особого впечатления на читающую публику (за пределами, конечно, обывательского «вот, говорят, вышел Пумпянский, у которого все украл Бахтин») — массовая (пост)советская интеллигенция к началу нового тысячелетия, кажется, перестала интересоваться филологической и историко‑культурной проблематикой, такой модной в скучное советское время (или перестала делать вид, что интересуется). Вообще, почти все публикации и републикации 1990‑х и 2000‑х годов, включая сюда и Пумпянского, становились не открытиями, а скорее закрытиями соответствующих авторов, вина за что лежит, конечно, не на книгах (не на их составителях и/или издателях), а на катастрофе российской филологической интеллигенции, по идее, основной потребительницы литературы этого рода. Боюсь утверждать, но есть у меня нехорошее чувство, что произошел своего рода массовый отказ от системы интересов и понятий позднесоветской филологии или, лучше сказать, гуманитарной культуры (давшей более чем выдающиеся достижения, достаточно назвать С. С. Аверинцева в его византинистской ипостаси, медиевиста А. Я. Гуревича или М. Л. Гаспарова во всех родах его деятельности, В. В. Иванова или В. Н. Топорова, или‑или‑или, вполне оправдывающие собой сам факт существования советских академических институтов и университетов, а также «народные деньги», на них потраченные) и переход на категориальный аппарат и методику западной «культурологии», что, конечно, является результатом массового переезда заметных и незаметных филологов в североамериканские университеты и их филиалы в Западной Европе.

Низовая интеллигенция, «интересовавшаяся» самоуважения ради, потеряла этот интерес по ходу стирки и линьки 1990‑х годов и в лучшем случае ограничивается пробегом по интернету. Поскольку сущностность таких пробегов не имеет ничего общего с пустырем, каким стало сознание среднего рядового интеллигента, никакого воздействия на это сознание установить не удается, с тем ограничением, однако, что и никакого представления о таком воздействии помимо интернета, всеискажающего медиума, получить невозможно.

Тем не менее книга историко‑литературных трудов Л. В. Пумпянского по русской литературе есть событие само по себе, объективно и вне рецепции даже. Событие на уровне всей русской культуры, несмотря на то, что книга эта до сих пор сравнительно мало осознана. Немного рецензий, много ссылок и цитат, в основном в академическом поле, но сами концепции Пумпянского, похоже, не вошли ни в научный оборот, ни в систему представлений думающих о русской литературе. То есть не стали инструментом осмысления. Что было бы еще выносимо, но событие это не полностью было отработано и моим собственным, индивидуальным сознанием, что очень долго томило и стало единственным побудительным поводом к написанию этой статьи. Речь, помимо увлекательных историко‑литературных концепций, идет и о настолько важном и типичном для русской интеллигенции ХХ века явлении как самоизобретение, пересотворение себя, переписывание собственных культурно‑антропологических кодов. Пумпянский, в той части, где важность его примера касается его личной биографии (более чем поучительной), совершил такое пересотворение два раза: без фиги в кармане и попыток сохранить приличие, без запасного выхода — но каждый раз полностью отдавая себя новому мировоззрению и новому общественно‑государственному строю, «новой родине». В первом случае это привело к большим достижениям в осмыслении и интерпретации русской литературы и русской истории, во втором — к песне марксистского дятла. И то и другое мы проиллюстрируем позже выразительными цитатами. Но при всем интересе к жизненным поворотам этого человека не забудем главного: его никогда не формулировавшаяся во всей полноте концепция русской классической традиции как катящегося из античности через европейское средневековье и новое время и прикатившего в XVII–XVIII веках в Россию (докатившегося до Москвы) колеса волнует и сегодня.

2. Разъевреенный Пумпян

Лейб Меерович Пумпян родился в 1891 году в Вильне. Отец, химик, умер в 1897 году, мать преподавала французский по женским школам, жизнь была бедная, хотя маленький Лейб был устроен в Первую виленскую гимназию (гимназическое обучение было в принципе небесплатно), каковую и закончил в 1910 году.

В декабре 1911 года Лейб Пумпян крестится в православие и делается Львом Васильевичем (по крестному отцу, обычное дело) Пумпянским. Вообще, российская классическая гимназия, о которой Лесков еще в 1880‑х годах писал, что ею интересуются и страстно желают отдать туда своих детей почти исключительно одни евреи , была огромной машиной по «разъевреиванию» еврейских детей. Из нее выходили блистательно выученные молодые люди с гуманитарными и общественными интересами, в большинстве отождествлявшие себя с русской и европейской культурой и (в случае Пумпянского особенно выразительно) с российской государственностью. Из реальных училищ выходили скорее недовольные своим положением будущие революционеры. Еврейство в большинстве случаев было им не менее безразлично, чем гимназистам, — что такое еврейство по сравнению с революцией, или с реформами, или с индустриальным развитием, или, тем более, с прогрессом?! Ах, прогресс, прогресс, Колумбус, Шекспир, Бокл, цивилизация, как говаривал умный Пиня, один из героев шолом‑алейхемского «Мальчика Мотла».

Крещение Пумпянский принял не (только) из равнодушия к культуре и вере своих дедов и/или желания облегчить себе поступление в университет за пределами черты оседлости — из безразличия он стал бы лютеранином, как Мандельштам, эффект был бы тот же самый, а спросу никакого. Нет, Пумпянский щедро был одарен талантом лояльности, полной отдачи новому верованию, каким в данном случае была не столько сама религия, сколько соблазнительные прелести высокой культуры и цивилизации, прелести нового дома в сильном, могущественном, культурном государстве. Впрочем, не ставя под сомнение искренность обоих его обращений, подчеркнем все же, что и то и другое было связано со значительной практической для него пользой.

Над еврейской религией и фундаментальной талмудической наукой, центром которой, кстати, был город Великого гаона, литовский Иерусалим — Вильна, «новые европейцы», такие, как Пумпянский, посмеивались. В лучшем случае снисходительно, в худшем — весьма агрессивно. О народе, из которого он в обоих смыслах вышел, наш герой отзывался двояко: с одной стороны, кое‑где в своих работах вскользь осуждал антисемитизм, с другой — прочитал в «Вольфиле» доклад, оправдывающий юдофобию. Доклад, надо сказать, никому не понравился — ни русским, ни выкрестам, ни евреям, а в первую очередь он не понравился религиозному (христианскому) философу А. А. Мейеру (1874–1939) и историку еврейской литературы Израилю Цинбергу (1873–1939). Леонид Кацис писал в своей сборной рецензии на книги В. Г. Белоуса о «Вольфиле» : «Доклад его был настолько скандален, что упоминавшийся выше А. А. Мейер сказал: “Я с антисемитами разговаривать не могу, у нас нет общего языка — они язычники”. Чтобы понять Мейера, достаточно сказать, что Пумпянский отказал евреям в принадлежности к человечеству вообще» .

Проблема была лишь в том, что склад ума и филологический талант у Пумпянского были характерно «талмудические», очень плохо совместимые с системой размышлений о литературе современной ему европейской и русской филологии (чего он, конечно, не понимал). Это важно будет повторить, когда мы станем говорить о трудах Пумпянского первого его периода — до «просветления», в сущности второго крещения (в марксизм частично самого одиозного толка). Но стоит уже сейчас отметить, что это суждение по всему контуру, в том числе на уровне «человечества вообще», — одновременно и сильная, и слабая сторона умственного аппарата Льва Пумпянского.

В 1912–1913 годах он учится на германо‑романском отделении Петербургского университета, по некоторым сведениям, исключен за невзнос платы и сразу же поступает на военную службу (очевидно, денег на погашение долга не было и неоткуда было взять), по другой версии, пошел в армию между 1915 и 1916 годами, не закончив университетского курса. Дошел, вероятно, до офицерских чинов, поскольку в одной из статей гордо именует себя дворянином, позабыв, вероятно, о презрительной кличке для евреев: «иерусалимские дворяне». Служит в Невеле (легендарный, вообще говоря, городок — ближайшая к Петербургу точка зоны оседлости, по какому поводу обладал мощной прослойкой русско‑еврейской интеллигенции, еще не решившейся на формальный шаг отказа от еврейства), где и остается после демобилизации. В 1918–1919 годах преподает в местной школе и вместе со знакомыми по Вильне (младшими соучениками по виленской Первой гимназии) братьями Бахтиными, им же и приглашенными в относительно спокойный и не полностью голодный Невель, и невельчанином М. И. Каганом, который в качестве русского подданного был интернирован в Германии, а теперь вернулся на родину, составляет основу так называемого невельского философского кружка, где в приватных дискуссиях и докладах разрабатывалась историко‑литературная, историко‑культурная и антропологическая проблематика, ставшая позже базовой и для Пумпянского, и для Михаила Бахтина. С 1920 года снова в Петербурге, преподает в бывшем Тенишевском училище, входит в Вольную философскую ассоциацию («Вольфилу»), сборный пункт остатков культуры символизма в ее левой, условно эсеровской части. Из этой ассоциации Пумпянский не без позора был изгнан, о чем Р. В. Иванов‑Разумник с видимым удовольствием писал Андрею Белому (7 декабря 1923 года):

С треском вылетел Л. В. Пумпянский, после большого скандала на заседании; этому я тоже был рад, так как он, хотя и тонкий, и кружевной, но очень противный в самой своей сути, православный иезуит из еврейских выкрестов .

В 1927 году с Пумпянским произошло известное новое «просветление», которое можно было бы назвать перекрещением в марксизм. С той же страстной последовательностью и абсолютной субъективной искренностью, с какой он развивал систематическую историю русской литературы с опорой на символистскую филологию и философию, в первую очередь, на Вяч. Иванова, Андрея Белого и Владимира Соловьева, Пумпянский, с почти пародийной бесповоротностью, начинает прилагать схемы марксистского литературоведения к русской литературе (да и к западной, но его работы по литературе Западной Европы остались за пределами рассматриваемого издания, о чем можно только сожалеть, — они, судя по всему, тесно связаны с его представлениями об общей концепции литературного развития). Но даже и такие сочинения (в основном статьи в популярных изданиях классиков и академических историях литературы) вызывали у ревнителей марксистской ортодоксии сильные сомнения, что, конечно, особенно развернулось после войны, по ходу борьбы с космополитизмом. Но Пумпянскому повезло — он умер в 1940 году, до блокады и до кампаний конца сороковых, которые могли бы потребовать от него нового, третьего преображения, скажем кондово‑патриотического, что на пониженном уровне означало бы возращение к первому периоду.

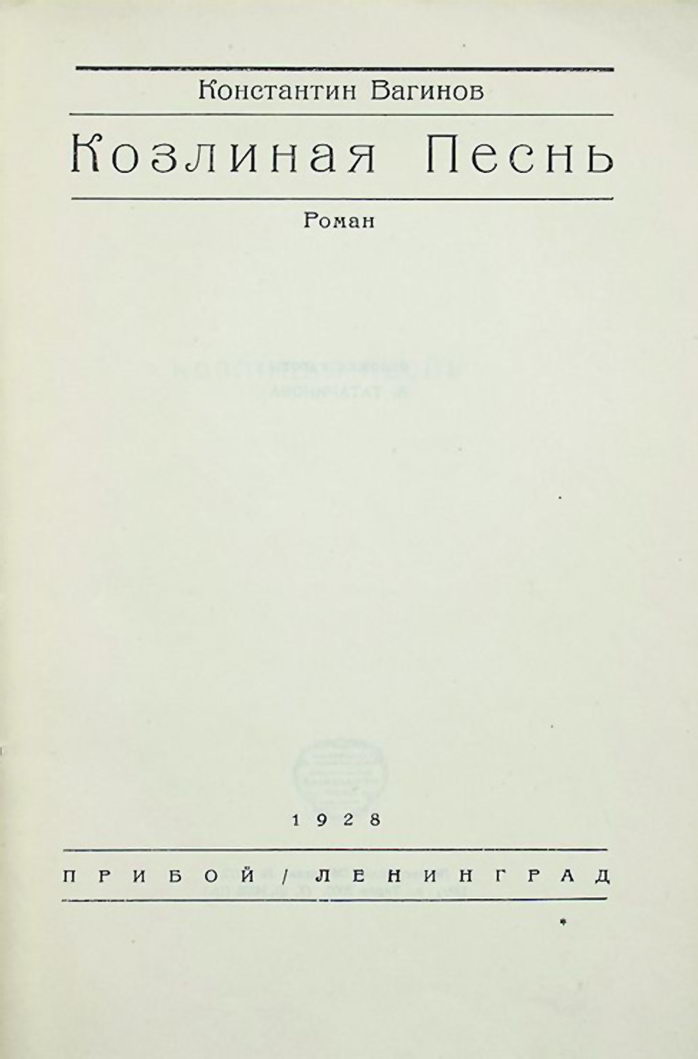

Над Пумпянским посмеивались. Над его «коммунистическим просветлением», над его отношениями с пианисткой Марией Юдиной, тоже выкрещенной, видимо не без его воздействия, невельчанкой, даже над его всеобъемлющей эрудицией. Достаточно напомнить емкий образ Тептелкина из романа К. К. Вагинова «Козлиная песнь» .

3. Русская классическая традиция

Смысл развернутой Пумпянским грандиозной концепции русской классической традиции как системы сообщающихся сосудов, начинающейся в XVIII веке Ломоносовым и Державиным и продолжающейся через весь XIX век в начало ХХ столетия, в символизм, был именно во включении представлений Пумпянского в культуру русского символизма, как бы ее увенчание «абсолютной теорией», а также в его личных надеждах, надеждах провинциала, на вхождение в среду петербургских людей серебряного века, казавшуюся ему в скромном Невеле буквально новыми Афинами. И вот он пошел туда со своей совой. Существует, вообще говоря, одно очень существенное отличие его способа мышления от способа мышления символистов (да и не только символистов): Пумпянский, как и должно талмудическому уму, мыслит, в сущности, не последовательно, а параллельно, точнее полипараллельно — он держит в голове весь объем русской и европейской культурно‑исторической фактологии начиная с античности (чему служат блистательная память и блистательное знание древних и новых языков) и все взаимосвязи между разнородными явлениями, как это и производится в талмудической и библейской герменевтике. Что не означает, конечно, что он ходил в хедер и занимался еврейской наукой — речь идет о складе ума, переданном ему поколениями дедов и прадедов, воспитанном атмосферой «литовского Иерусалима». Это придает каждому его тексту, по крайней мере до перехода к марксизму, необыкновенный объем, необыкновенную увлекательность сопоставлений и связей. Читать многие из его работ этого времени — наслаждение!

Шнапс‑идея составителей книги (И. Н. Николаева и Е. М. Иссерлин, вдовы Пумпянского) — помещать тексты не в хронологии их написания, а в историко‑литературной хронологии авторов и периодов. Или же это сознательное желание смикшировать разницу работ первой половины 1920‑х годов и работ, написанных после 1927 года, поскольку, конечно, формально‑мыслительный аппарат и гигантская эрудиция остались если не прежними, то ощутимо сходными — изменилась «только» небольшая часть терминологии вкупе с использованием этого аппарата и этой эрудиции для неизбежного и неумолимого выхода к обязательным выводам; для читателя, особенно позднесоветского, привыкшего опускать идеологический официоз или видеть за ним различные «намеки», разница на первый взгляд оказывается не слишком существенной и в известных случаях «проскакивает». В примечаниях, конечно, на многое указывается, но кто же читает примечания?

Формалисты в целом скорее уклонялись от постановки литературных текстов в большой исторический контекст, в контекст череды столетий — то ли брезговали, то ли опасались. Их контекст был литературным, литературно‑процессуальным. Да, важно, как сделана «Шинель» Гоголя, но, с точки зрения Пумпянского, еще важнее, откуда она взялась, кто ее породил и кто ее убил. Мысль Пумпянского (как, по‑другому, и мысль младшего Бахтина) живет этим большим контекстом. Например:

Напротив, только сосуществование и взаимодействие обоих стилей делает Лермонтова центральным поэтом 30‑х годов, потому что только они выражают обе стороны роста страны и созревания ее к будущему перелому русской исторической жизни в 60‑е годы. Первый стиль, через первую тему (мнимый индивидуализм), выражает и драму побежденного декабризма, и медленный поворот к новым формам революционной идеологии (Чаадаев, Герцен, Белинский) и к новому классовому составу революционных деятелей; второй стиль, через вторую тему (народность), выражает рост самого народа, стремление его к сознанию себя как нации. В обоих процессах вместе взятых был залог всего будущего движения русской истории .

Достаточно сравнить, как работает тыняновское понятие «архаисты» у него и как у Пумпянского, который перенял этот термин и использовал его как обозначение передаточного звена в развитии всякой литературной традиции: разница именно в большом историческом контексте .

4. Ах, как это прекрасно! Ох, как это ужасно!

К середине 1930‑х годов Пумпянский становится действительно невыносим (статьи о Тургеневе с их полной потерей художественного вкуса вплоть до демонстративного восхваления стихов Добролюбова, бездарных и топорных ) и у человека, живущего русской литературой, может вызвать только те чувства (сожаление, смешанное с отвращением), которые его замечательные работы 1920‑х годов вызвали бы у какого‑нибудь светоча еврейской талмудической науки. Его работы второго периода, скажем статьи о Тургеневе, вызвали бы, конечно, похожие чувства у людей серебряного века, не инкорпорированных в советскую культуру, но такие, уже подпольные, люди как бы и не учитывались, большинство же, пытавшееся остаться в советской культуре, с той или иной мерой искренности изменялось подобным Пумпянскому образом — его работы вряд ли ощущались им как что‑то из ряда вон выходящее. И дело тут не в переходе на службу советскому государству как таковому — дело в уровне этого служения: Пумпянский, видимо, справедливо оценивал потребность государства в пролетарской культуре как потребность в примитивном истолковании всего и вся в соответствии с заданными схемами . И добился определенных успехов.

Сопоставим цитаты:

«Необычайное обилие приятных слов», «“мнимый синтаксис” скользящего по всему ума» — ах, как это прекрасно!

«Мы владеем для этого более точным орудием, чем Добролюбов и Чернышевский, — марксизмом», «Тургенев европейский буржуазный писатель» — ох, как это ужасно!

Впрочем, то, что понаписали с 1930‑х по 1950‑е годы многие бывшие и будущие светочи русской филологии, ужасно не менее. Но они писали это преимущественно из страха и в рассуждении, чего бы покушать, Пумпянский же — в первую голову из неофитского упоения и наслаждения обретенным «домом» — крепкой, могущественной советской властью. Почему такие, как принято считать, крупные литературоведы, как Юрий Лотман или Лидия Гинзбург, писали то, что они писали, даже в 1970‑х годах (например, в качестве вступительных статей к томам Библиотеки поэта по поэзии начала XIX века), когда их никто бы не сослал на Индигирку за пару нетривиальных суждений или просто если бы они не на каждой странице поминали декабристов и «николаевскую реакцию», есть вопрос особого интереса, до сих пор не решенный антропологией советского человека, которой в целом и не существует. К сожалению, этот вопрос выходит сейчас за пределы нашего предмета.

Не следует, однако, полагать, что мы здесь нерассуждающе присоединяемся к издевательству над марксистскими и околомарксистскими системами осмысления фактов культуры, такому модному в конце 1980‑х и в первой половине 1990‑х годов (пока не выяснилось, что на «передовом Западе» такого «не носят», там «все левые», что автоматически привело к возникновению нового левого дискурса и в российской гуманитарной науке) — нет, существуют вполне увлекательные и интеллектуально полноценные системы или обрывки таких представлений, например, у Георга Лукача или Вальтера Беньямина, да и у самого Маркса, собственно. Вероятно, дело даже не столько в принятии марксизма, сколько в переходе на службу марксистскому государству.

5. Бессонницы смешного человека

Конечно, переход Пумпянского на марксистские позиции можно понять и через его отторгнутость позднесимволистской средой, очевидно не дававшую ему ни сна, ни покоя. Думаю, в очень значительной степени в это время, в первой половине 1920‑х годов, на «прежних людей» отталкивающе действовало это сильнейшее в нем провинциальное, начетническое, еврейское, энтузиастическое, что, с одной стороны, «постсимволистов» с их унаследованной «не от Владимира Соловьева» юдофобией просто раздражало, а с другой, могло и пугать — как своего рода антропологическая карикатура на них же самих. Второе — вообще частая причина интеллигентского «левого» антисемитизма.

Впрочем, довольно было бы и бытового недоверия к человеку, оставившему свой народ: по пословице «не верь жиду крещеному и вору прощеному». Оно было распространено. Секретарь «Вольфилы» А. З. Штейнберг писал, например, в своих воспоминаниях:

Блок приподнялся на локте и, по‑моему, пропустил одного или двух клопов, не раздавив их, так он был, очевидно, поражен чем‑то: «Неужели вы придерживаетесь иудейства как религии?» — «А почему бы и нет?» — ответил я. «Впервые встречаю такого человека. Знаете, Аарон Захарович, я должен вам признаться, что я был сам некоторое время близок к юдофобству, особенно во время процесса Бейлиса». И он подробно рассказал мне о людях, прежде скрывавших свое еврейское происхождение, но которые вдруг стали в это время необыкновенно активными и требовали от него, Блока, подписи в заявлении в министерство, в котором говорилось, что евреи не употребляют христианскую кровь в своих ритуалах. Он назвал несколько имен, из которых я кое‑кого хорошо знал. «Помилуйте, — говорил я им, — вы же всегда отрицали свое еврейство, откуда же вы знаете, какие могут быть секты у евреев с изуверскими ритуалами? Тогда я увидел, что это какие‑то ходячие манекены, как у Достоевского в “Записках из мертвого дома”» .

Но — положа руку на сердце — он и вправду был смешной человек, этот Лев Васильевич Пумпянский. Что смешило в нем лично и как эта смехотворность сочеталась с частично прутковским, частично подлинным величием, хорошо видно у вагиновского Тептелкина, хотя от полного отождествления реального человека и литературной фигуры мы все же воздержимся:

В городе ежегодно звездные ночи сменялись белыми ночами. В городе жило загадочное существо — Тептелкин. Его часто можно было видеть идущего с чайником в общественную столовую за кипятком, окруженного нимфами и сатирами. Прекрасные рощи благоухали для него в самых смрадных местах, и жеманные статуи, наследие восемнадцатого века, казались ему сияющими солнцами из пентелийского мрамора.

<…>

Автор все время пытался спасти Тептелкина, но спасти Тептелкина ему не удалось. Совсем не в бедности после отречения жил Тептелкин. Совсем не малое место занял он в жизни, никогда его не охватывало сомненье в самом себе, никогда Тептелкин не думал, что он не принадлежит к высокой культуре, не себя, а свою мечту счел он ложью.

Совсем не бедным клубным работником стал Тептелкин, а видным, но глупым чиновником. И никакого садика во дворе не разводил Тептелкин, а, напротив, — он кричал на бедных чиновников и был страшно речист и горд достигнутым положением.

Но пора опустить занавес. Кончилось представление .

Как известно, после выхода романа Пумпянский возненавидел Вагинова (и немудрено, конечно), дружба поэта со всем «невельским» кругом, особенно с ядовито‑любовно выведенной Марией Юдиной была расторгнута. Но впечатление от Пумпянского передано в «Козлиной песни» весьма ярко и, надо заметить, оно лишь некоторым художественно‑сатирическим укрупнением отличается от впечатлений, известных нам по другим источникам: Пумпянский раздражал, смешил и — иногда — восхищал.

М. М. Бахтин, друг его даже не юности, а детства, спутник долгих десятилетий, наполненных революциями и войнами, назвал представление Пумпянского в образе Тептелкина «трагедией смешного человека» , ссылаясь, по всей видимости, на тот же рассказ Достоевского «Сон смешного человека», что и мы в названии настоящей главки. Другое дело, что наш «смешной человек» был «смешным человеком» после всех предсказанных Достоевским катастроф, «смешным человеком советской эпохи».

Не исключаю, что и у автора этих строк, перенесись он чудесным образом в Ленинград 1920‑х годов, Пумпянский при личном знакомстве мог бы — и даже должен был бы! — вызывать раздражение. Существенно и интересно другое: Пумпянский не был, конечно, обериутом, но, судя по всему, он был довольно‑таки обериутским человеком, то есть (бес)сознательным (авто)пародистом символистской культуры и символистского типа человека — на последнем витке русского модерна, в чем — в очень грубых чертах — и заключается смысл «обериутства» как последнего (или, если мы вспомним «невидимое поколение»: Вс. Петрова, Павла Зальцмана, Алика Ривина, Геннадия Гора и других), предпоследнего или последнего видимого поколения петербургского модерна. Иногда, в своих наиболее (само)пародийных проявлениях, он был даже чем‑то вроде обериутского персонажа — на нижних уровнях мышления то гениален, то гениален в прутковском смысле и мог бы довольно естественно устроиться во многих текстах, например, Даниила Хармса. Или в его коллекции «естественных мыслителей». Звучит несколько парадоксально, все же Пумпянский был признанным ученым, мыслителем и т. п., но по складу личности, несовместимому со складом ума, все же он был чудак и самодельный изобретатель «универсальной системы всего».

Может быть, именно за эту пародийность, за эту невольную «разоблачительность» Пумпянский и был изгнан, «с треском вылетел» из «Вольфилы», как выразился уже цитировавшийся Иванов‑Разумник, «скиф», в будущем ушедший с отступающими немцами на Запад.

Интересно заметить, что полипараллельность, свойственная Пумпянскому, проявляется (вне зависимости от него и вне связи, конечно, с талмудической герменевтикой) скорее в литературных текстах обериутов, преимущественно у Введенского и отчасти Хармса, и совершенно не заметна в работах обериутских философов — Якова Друскина и Леонида Липавского, работающих в 1920–1930‑х годах с тончайшими ощущениями жизни, требующими скорее последовательного литературного изложения.

Это все никак не отменяет уже много раз упоминавшейся гениальности Пумпянского как «философа литературной истории», в связи с чем следует, однако, отметить, что на уровне «всеобъемлющих идей» он в конечном счете всегда выбирал идеи неработающие, преимущественно сверхутопические, тесно сцепленные с провинциальным цивилизаторским пафосом виленского инородца, благодарного за то, что его просветили.

У М. М. Бахтина этого пафоса, к слову, не было вовсе, вероятно и даже наверняка, он причислял себя к цивилизующим, а не цивилизуемым. Он не был в культуре неофитом, новообращенным. Нужно отметить, что и литературоведом и/или историком литературы Бахтин, в сущности, не был, — он оперировал литературными фактами как обосновывающими примерами для своих культурно‑антропологических концепций. Его старший брат Николай и М. И. Каган, ученик разрекламированного Борисом Пастернаком неокантианца Германа Когена, вообще были чистыми философами скорее академического типа. Историей литературы как системой и литературными текстами литературы ради интересовался среди выходцев из невельского кружка, пожалуй, один Пумпянский, бывший «человек Книги».

Плоды не снов, а бессонниц «смешного человека» никогда не были полностью забыты в русской филологии. После войны его работы, особенно статьи из массовых изданий (он ведь не был репрессирован) цитировались, использовались, на них, в порядке «борьбы с космополитизмом», нападали как на работы живого. С наступлением более спокойных времен даже тексты и мысли первого периода стали, по крайней мере, упоминаться. В 1980‑х годах последовали публикации в журналах и сборниках, а изредка и посвященные Пумпянскому статьи в «немассовых изданиях». И вот — книга! Огромная, тщательно подготовленная (несмотря на все мое несогласие с принципом размещения работ должен это признать). И — все? Как бы хотелось, чтобы это было не все! И тексты еще остаются, которые непременно следовало бы напечатать (в основном, по западной литературе), но это не главное. Главное — «всем миром» подумать о жизни Лейба Пумпяна и о русской классической традиции Льва Пумпянского. Там еще есть о чем подумать!